西方美学总汇

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

西方美学名著书目索引美学作为独立的学科是从德国十八世纪的鲍姆嘉登开始的,但它的产生建立在自古希腊以来历代思想家关于美的理论探讨之上,是以往美学理论的体系化、科学化。

而古希腊以来的美学理论探讨又建立在人们审美欣赏和审美创造活动基础之上,是人们审美活动的哲学反思。

鲍姆嘉登(A.G.Baumgarten 1714-1762)是德国普鲁士哈利大学的哲学教授。

他关于美学的主要观点集中在两个方面:一是他把美学规定为研究人感性认识的学科。

鲍姆嘉登认为人的心理活动分知、情、意三方面。

研究知或人的理性认识有逻辑学,研究人的意志有伦理学,而研究人的情感即相当于人感性认识则应有“Aesthetic”。

“Aesthetic”一词来自希腊文,意思是“感性学”,后来翻译成汉语就成了“美学”。

1750年鲍姆嘉登正式用“Aesthetic”来称呼他研究人的感性认识的一部专著。

他的这部著作就被当作历史上的第一部美学专著。

二是鲍姆嘉登认为:“美学对象就是感性认识的完善”。

(以上来自百度百科)其实,美学思想在鲍姆嘉登以前多存留于文学作品、文艺批评、文艺理论以及哲学家和其他学科的理论家的著作中,之后的大多数哲学家都自觉把美学作为一个重要的部分纳入到自己的学术体系之中,更有甚者致力于美学理论与文学、艺术的批评与创作,使得美学在19世纪末20世纪初一时成为显学。

以下书目据《西方美学名著提要》(朱立元主编,江西人民出版集团·江西人民出版社,2000年10月第1版)列出,后附书目链接以可购买、阅读的中译本为主,个别珍本虽品质相携,但已难见于坊间,舍而不取。

部分书目尚无中译本,寻其英文本列出,可供先睹。

另有个别书目尚无中译或英文本,暂时空缺,如有发现欢迎补充。

1、柏拉图《大希庇阿斯篇》/subject/3283762/2、亚里士多德《诗学》/subject/1036446/3、贺拉斯《诗艺》/subject/3522799/(《诗学》《诗艺》合订本)4、朗基努斯《论崇高》/subject/3893282/(《诗学》《诗艺》《论崇高》合订本)5、普罗提诺《九章集》/subject/4121039/6、但丁《论俗语》7、布瓦洛《诗的艺术》(1669~1674年)/subject/3624145/8、维科《新科学》(1730年)/subject/1027977/9、夏夫兹博里《论人、习俗、意见与时代等的特征》(1711年)/subject/4733570/10、哈奇生《论美和德行两种观念的根源》(1725年)/subject/4016877/11、休谟《论趣味的标准》(1755年)/subject/1955325/12、卢梭《论科学与艺术》(1750年)/subject/2287348/13、狄德罗《论美》(1750年)/subject/1777862/14、鲍姆嘉通《美学》(1750年)15、温克尔曼《古代艺术史》(1764年)/subject/1049635/(核心部分译本)16、康德《判断力批判》(1790年)/subject/1002150/17、博克《论崇高与美》(1751年)/subject/4322853/18、莱辛《拉奥孔》(1766年)/subject/3623557/19、赫尔德《批判之林》(1769年)/subject/2081763/(本书暂无中译本,该链接为同济大学出版社《赫尔德美学文选》,可大略了解其美学思想)20、歌德《歌德谈话录》(1823~1832年)/subject/1040702/21、席勒《审美教育书简》(1794年)/subject/3988909/(冯至译本已成珍本,此为译林出版社版本)22、黑格尔《美学》(1835~1838年)/subject/1082457/(第一卷)/subject/1197893/(第二卷)/subject/1228656/(第三卷上册)/subject/1265828/(第三卷下册)23、施莱格尔《雅典娜神殿断片》(1798~1800年)/subject/1012544/24、谢林《艺术哲学》(1802年)/subject/1008920/25、叔本华《作为意志和表象的世界》(1819年)/subject/1004699/26、费希纳《美学入门》(1876年)27、马克思《1844年经济学哲学手稿》(1844年)/subject/1252057/28、波德莱尔《美学论文》(1868年)/subject/3510355/29、车尔尼雪夫斯基《艺术与现实的审美关系》(1853年)/subject/3610158/30、丹纳《艺术哲学》(1865~1869年)/subject/1060294/31、狄尔泰《体验与诗》(1906年)/subject/1000418/32、弗里德里希·尼采《悲剧的诞生》(1870~1871年)/subject/3765393/33、弗洛伊德《释梦》(1900年)/subject/1079756/34、普列汉诺夫《艺术与社会生活》(1912~1913年)/subject/4057127/35、柏格森《笑》(1906年)/subject/1265785/36、杜威《艺术即经验》(1934年)/subject/5340428/37、弗莱《视像与构图》(1920年)/subject/4922637/38、格罗塞《艺术的起源》(1894年)/subject/1036860/39、桑塔耶纳《美感》(1896年)/subject/2121448/40、沃尔夫林《艺术风格学》(1915年)/subject/1149662/41、克罗齐《美学原理》(1902年)/subject/3283763/42、卡西尔《人论》(1944年)/subject/1073063/43、荣格《心理学与文学》(1927年)/subject/2137373/44、贝尔《艺术》(1914年)/subject/1265476/45、沃林格《抽象与移情》(1908年)/subject/2028294/46、雅斯贝尔斯《悲剧的超越》(1900年)/subject/2026930/47、卢卡契《审美特性》(1963年)/subject/2981448/48、海德格尔《诗·语言·思》(1971年)/subject/1060125/49、科林伍德《艺术哲学》(1925年)/subject/2287426/50、维特根斯坦《美学讲演录》(1938年)/subject/1275719/51、本雅明《机械复制时代的艺术作品》(1963年)/subject/3213781/52、瑞恰兹《文学批评原理》(1924年)/subject/3032357/53、什克洛夫斯基《散文理论》(1925,1982年)/subject/2119791/54、英伽登《对文学的艺术作品的认识》(1963年)/subject/2257005/55、巴赫金《陀思妥耶夫斯基诗学问题》(1963年)/subject/4838110/56、朗格《情感与形式》(1953年)/subject/1785522/57、雅各布逊《隐喻和换喻的两极》(1942年)/subject/1133877/(选本)58、门罗《走向科学的美学》(1956年)59、马尔库塞《审美之维》(1978年)/subject/1072971/60、伽达默尔《真理与方法》(1960年)/subject/2138068/61、萨特《什么是文学?》(1947年)/subject/1065576/62、杜夫海纳《审美经验现象学》(1953年)/subject/1049390/63、麦克卢汉《人的延伸——媒介通论》(1964年)/subject/1087547/64、弗莱《批评的剖析》(1957年)/subject/1733252/65、戈德曼《隐蔽的上帝》(1956年)/subject/1032400/66、巴特《神话——大众文化诠释》(1957年)/subject/1274648/67、阿尔都塞《保卫马克思》(1965年)/subject/4735985/68、德·曼《解构之图》(1998年)/subject/1015986/69、贝尔《资本主义文化矛盾》(1976年)/subject/2278360/70、耀斯《审美经验与文学阐释学》(1977年)/subject/1802018/71、鲍曼《立法者与解释者》(1987年)/subject/1556289/72、伊瑟尔《阅读行为》(1976年)/subject/3069702/73、米勒《小说与重复》(1982年)/subject/2973696/74、哈贝马斯《交往行动理论》(1981年)/subject/3112189/(第一卷)/subject/3112193/(第二卷)75、哈特曼《荒野中的批评》(1980年)/subject/2973702/76、阿多诺《美学理论》(1970年)/subject/1717743/(译本)/subject/2556959/(英文本)77、布尔迪厄《区分》(1979年)78、布鲁姆《影响的焦虑》(1973年)/subject/2974140/79、德里达《文学行动》(1998年)/subject/1011060/80、詹姆逊《政治无意识》(1981年)/subject/1000019/81、萨义德《东方学》(1978年)/subject/1025001/82、凡帝莫《现代性的终结》(1985年)/subject/3525472/(英文本)83、阿恩海姆《艺术与视知觉》(1954年)/subject/1068606/84、迪基《艺术界》(1984年)85、拉伦《意识形态与文化身份:现代性和第三世界》(1994年)/subject/1626765/86、布洛克《美学新解》(1979年)/subject/3233446/87、伊格尔顿《美学意识形态》(1991年)/subject/2010713/88、汤林森《文化帝国主义》(1991年)/subject/1275433/。

西方美术史知识点总结西方美术史是指西方文化中的绘画、雕塑、建筑等艺术形式的发展历史。

西方美术史主要涵盖了古希腊、古罗马、文艺复兴、巴洛克、印象派、现代主义等各个时期的艺术发展,展现了西方美术的丰富多彩和独特魅力。

1. 古希腊艺术古希腊艺术是西方艺术史上的一个重要时期,其代表作品包括帕特农神庙、美索不达米亚狂欢、维纳斯女神等。

古希腊艺术以人体雕塑和建筑为主要特点,追求人体的完美和对称,充分展现了希腊人的审美观念和生活态度。

2. 古罗马艺术古罗马艺术受到希腊艺术的影响,但又有自己的独特风格。

古罗马建筑以巨大的建筑结构和壮丽的装饰为特点,如巴西利卡、角斗场等。

古罗马雕塑以浮雕和铜像为主,主题多是与政治、宗教有关的题材,如凯旋门、共和国雕像等。

3. 文艺复兴文艺复兴是西方艺术史上的一个重要时期,也是艺术史上的转折点。

文艺复兴时期,人们开始对希腊、罗马艺术进行重新认识,复兴了古典艺术的精神。

代表作品有达芬奇的《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的《大卫像》等。

文艺复兴艺术家追求艺术表现力和气势,注重人文主义精神和个性表达。

4. 巴洛克艺术巴洛克艺术起源于17世纪的意大利,后来传播到了欧洲各国。

巴洛克艺术风格追求豪华和壮丽,代表作品有伯劳罗、伯纳尼尼等。

巴洛克艺术家表现情感和内心世界,追求富丽堂皇的装饰和情感的深刻表达。

5. 印象派印象派是19世纪末的一个艺术运动,是现代主义艺术的先驱。

印象派艺术家拒绝传统绘画的逼真性和明暗对比,追求对光影和色彩的捕捉和表现。

代表作品有莫奈的《印象·日出》、德加的《舞蹈课》。

印象派的艺术风格对后来的艺术运动有着深远的影响,成为了现代艺术的基石。

6. 现代主义现代主义是20世纪初的一个艺术运动,是对传统艺术的一种挑战和革新。

现代主义艺术家对传统绘画技法和主题进行了颠覆和重新定义,尝试了新的艺术表现手法。

代表作品有毕加索的《盛宴》、杜布菲特的《石鹰》。

现代主义的艺术表现形式多种多样,包括立体艺术、抽象艺术、表现主义等,成为了当代艺术的主要风格之一。

西方美学理论整理1、柏拉图柏拉图眼中的美,是矛盾统一的、和谐对立的、具体而又特殊。

柏拉图最终将美概括为“永恒的善的意志的普遍性理念存在”。

这是因为一件东西包含许多矛盾是他不可理解的。

从理念论也可以透视柏拉图的美学思想,具体如下:理念论是柏拉图哲学思想的核心,是其美学思想的立足点。

柏拉图以理念论为核心的美学思想包含完整的美学价值论框架。

他坚信理性能够获得真知,把追求“真”“善”“美”当作哲学探索和冥思的目的。

柏拉图在谈论客观和主观世界的真与善的同时,总是要和美感和美联系一起来谈论,真、善、美在柏拉图的思想体系中是一体统一的。

柏拉图是真、善、美三位一体的创造者,它具有最高的人类价值和深远的美学意义。

关于美的议论,主要可大致归为两个类,一是美的本质问题,二是真善美的统一。

柏拉图肯定美是真实的存在,他认为美是永恒的,无始无终,不生不灭,不增不减的。

和谐与真实存在的神,真实存在的善的理念、美的理念是一致的,又由于美善的统一,所以和谐既是善的目的,又是美的本质。

由于柏拉图有客观唯心主义理念论的基础,因而他认为真、善、美的内容是统一的,真实的东西,就美与善的东西。

美的东西也就是善的东西,美与善没有根本的区别。

柏拉图认为这种美本身的关照是一个人最值得过的生活境界。

柏拉图把爱、美、善等,最终都还原到人的生活本身中,与不朽相关,也可以说,不朽是人的最终目的。

在柏拉图的思想中,美的概念不仅仅与审美和艺术相关,更主要的是一种人的生活方式和理想,是一种哲学的最高境界之一。

在柏拉图的宇宙观中,他认为善的理念又是理念世界中至高无上者,因而美的理念就必须从属于善的理念,为善的理念所支配。

柏拉图在审美分析中,始终都认为灵魂的美要高于一切形式的美。

2、亚里士多德亚里士多德批判了柏拉图的唯心主义观点。

首先是对他的理念论的批判。

亚氏认为,“一般”是不能脱离“个别”而独立存在,脱离个别并且先于个别而独立存在的一般是没有的,也不可能有。

脱离美的事物的“理念”或“美本身”是根本不存在的。

人本主义美学思潮现代西方人本主义美学思潮是从19世纪哲学家叔本华和尼采的唯意志论美学发源的,具有浓厚的情感和非理性色彩。

主要包括直觉主义、表现主义、形式主义、精神分析主义、存在主义、新托马斯主义和法兰克福学派、心理学、现象学美学等等。

(一)表现主义美学表现主义美学是现代西方美学思潮中出现最早,影响最大的美学流派之一,其创始人是现代西方著名美学家、意大利著名学者克罗齐,另一位重要理论代表是当代英国著名理论家科林伍德。

克罗齐(1866-1952)《美学原理(纲要)》。

直觉即表现。

语言就是艺术,艺术不是物理的事实,不是功利的活动,不是道德活动,不是概念的或逻辑的活动,艺术不能分类。

其中艺术内容等于个人的瞬间情感,艺术形式等于表现着情感的意象。

科林伍德:《艺术原理》。

艺术是种富于想象力的情感的直接表现。

人人都是艺术家。

艺术是借助于想象活动而实现的经验认识形式。

真正的艺术却在于表现情感。

艺术是社会的良药,它为社会治疗最麻烦的心病,即意识所受到的腐败堕落。

”阿诺·理德:《美学研究》。

“美是完美的表现”“当一定的客体对于想象而言完美地表现了意义(恰到好处地表现了意义)时,我们就说它的表现是完美的。

在这种情况下,形式就变成为整体和意义的一个部分,这种复杂的自我完成的表现,我们就称之为‘美’。

”表现主义美学的基本观点是:美是对主体情感的成功表现,是纯粹主观的、精神性的直觉;它存在于人的思维形成概念之前,并且以抒情为根本特征;艺术的根本目的在于表现主体的情感,它是主体纯粹的想象,既不是有用的、善的东西,也不是诗人愉悦的东西;任何一个人都可以通过发挥其想象力表现直觉而成为艺术家。

(二)直觉主义美学柏格森(1859-1941法国)《时间与自由意志》《物质与记忆:身心关系论》《笑的研究》《形而上学导论》《创造的进化》《生命与意识》《道德与宗教的两个起源》。

他提倡直觉,贬低理性,认为科学和理性只能把握相对的运动和实在的表皮,不能把握绝对的运动和实在本身,只有通过直觉才能体验和把握到生命存在的“绵廷”。

一,.克罗齐的“艺术即直觉即表象”“直觉即表现”说是克罗齐主观唯心主义美学的奠基石。

按照这种解释,人见到的世界万物的形象,都不是客观世界固有的,而是心灵创造的,或者说是内在情感的表现,运动中的美学。

他认为直觉是一种知识。

这种知识不是通过逻辑、理性得来的,也不是关于事物的共同性的知识,而是通过直觉、想象得来的,是关于事物的个体的、各个个别事物的知识,它不是概念而是意象;在克罗齐看来,直觉与表现意思相同。

“内在感受”、“印象”等,统统可称为“情感”,它们只有经过心灵的综合,才获得形式,化为具体的“意象”;而当“内在情感”外化为具体意象时,也就是说情感得到了表现。

因此直觉与表现“非二物而是一体”,是“此出现彼亦出现的东西”,是同一种性质的心灵活动。

克罗齐依照这一基本观点,给美下了一个定义,并对美、丑分别作出了界定。

他说,美是一种“成功的表现”,而丑则是一种“不成功的表现”。

他解释说,“美现为整一,丑现为杂多”,在“成功的表现”中,心灵用形式把杂多的印象统辖为统一的整体,在“不成功的表现”中,心灵没有把杂多的印象统摄起来,仍是杂多。

依照“直觉即表现”的原理,克罗齐认为艺术同样是一种直觉,因而也是内在情感的表现。

他认为,艺术作为表现与直觉作为表现,区别只是在量上,而不是在性质上。

“有些人本领较大,用力较勤,能把心灵中复杂状态尽量表现出来,这些人通常叫做艺术家。

有些很复杂而艰巨的表现品不是寻常人所能成就的,这些就叫做艺术品”。

克罗齐在其《美学原理》中认为认识的活动分为两度,第一度是艺术,也就是直觉的表现。

它是人类最基本的一种心灵活动,是不需要依靠任何事物就可以发生的。

美即是艺术即是直觉的表现。

心里有了直觉品(直觉到的形象)就等于“表现”了艺术。

人人都有直觉,人人都是艺术家二.柏格森关于艺术家的看法柏格森认为,直觉认识论与理性的认识完全不同,它是超出理性认识之外的非理性的东西,它能使人突然地看到处在对象后面的生命的冲动,哪怕只是在一个瞬间。

西方美学知识点总结1. 古希腊美学古希腊是西方美学发展的起源地之一,其美学思想在西方文化中占据着重要的地位。

古希腊的哲学家们对美的本质进行了深刻的思考,形成了美学的初步理论。

其中最有代表性的就是柏拉图和亚里士多德对美的思考。

柏拉图认为美是一种超越现实的理念,而不是一种物质形式。

他强调理念的永恒、完美和纯粹,并将美的产生归因于这些理念。

亚里士多德则认为美是一种对称、秩序和和谐的表现,是一种特定形式的完善表现。

古希腊的美学思想对后世的美学哲学产生了深远的影响,成为了西方美学的重要组成部分。

2. 文艺复兴美学文艺复兴时期是西方美学发展的重要时期,对人们的审美观念产生了深远的影响。

文艺复兴时期,人们对古希腊和古罗马的文化进行了重新发现和理解,并以之为基础形成了一种新的审美观念。

在文艺复兴时期,人们开始强调对艺术作品的欣赏和品味,追求对美的深入理解。

例如,莱昂纳多·达·芬奇和米开朗基罗等文艺复兴画家通过对人体结构和比例的深入研究,创造了许多具有深刻美感的艺术作品。

文艺复兴时期的美学思想对后世的美学发展产生了深远的影响,成为了西方美学中的一个重要时期。

3. 哥特式艺术美学哥特式艺术是中世纪欧洲文化的一种重要艺术风格,其美学思想体现了宗教信仰、民族精神和审美情趣。

哥特式艺术强调对神圣主题的表现和对宇宙秩序的思考,通过对艺术形式和结构的精确把握,创造了许多具有宗教意义和美学价值的艺术作品。

哥特式艺术对后世的艺术创作和美学理论产生了深远的影响,成为了西方美学中的一个重要组成部分。

4. 巴洛克艺术美学巴洛克艺术是欧洲文化中的一种重要艺术风格,其美学思想强调对情感和气氛的表现,通过夸张、动态和复杂的表现手法,创造了许多充满戏剧性和运动感的艺术作品。

巴洛克艺术在审美观念上强调情感的表达和细腻性的追求,展示了一种充满张力和热情的审美情趣。

巴洛克艺术对后世的美学理论和艺术风格产生了深远的影响,成为了西方美学中的一个重要时期。

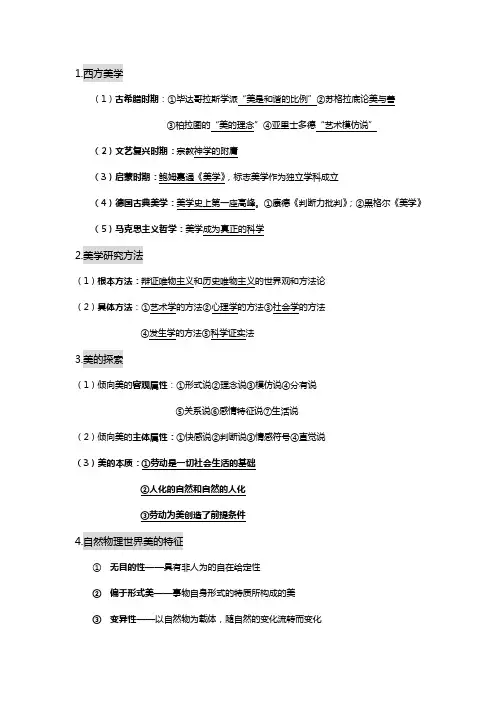

1.西方美学(1)古希腊时期:①毕达哥拉斯学派“美是和谐的比例”②苏格拉底论美与善③柏拉图的“美的理念”④亚里士多德“艺术模仿说”(2)文艺复兴时期:宗教神学的附庸(3)启蒙时期:鲍姆嘉通《美学》,标志美学作为独立学科成立(4)德国古典美学:美学史上第一座高峰。

①康德《判断力批判》;②黑格尔《美学》(5)马克思主义哲学:美学成为真正的科学2.美学研究方法(1)根本方法:辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论(2)具体方法:①艺术学的方法②心理学的方法③社会学的方法④发生学的方法⑤科学证实法3.美的探索(1)倾向美的客观属性:①形式说②理念说③模仿说④分有说⑤关系说⑥感情特征说⑦生活说(2)倾向美的主体属性:①快感说②判断说③情感符号④直觉说(3)美的本质:①劳动是一切社会生活的基础②人化的自然和自然的人化③劳动为美创造了前提条件4.自然物理世界美的特征①无目的性——具有非人为的自在给定性②偏于形式美——事物自身形式的特质所构成的美③变异性——以自然物为载体,随自然的变化流转而变化5.人自身世界的美(1)作为感性对象的人的美:①形体美②精神美(2)作为感性活动的人的美:①实践活动的美,美的劳动②交往活动的美,物质交往和精神交往6.文化世界的美(1)物质文化美:①物质文化美先于精神文化美存在②物质文化美不等于形式,但通过形式表现,呈形式美(2)精神文化美:①对于客观世界的再现性描述的美②思维的逻辑秩序的美③对于真理的伟大探索精神(3)规范文化美:①人类在交往活动中形成的处理与他人群体社会间关系的文化形态②一种社会共同体的某种精神,一种特殊的精神文化7.三大范畴的美(1)优美——和谐的美(2)崇高——由真与善的严重冲突走向真善统一的美(包括自然、人、艺术的崇高)(3)中和美——主体心理上的和谐①中间状态的美,具有独立的地位而与优美、崇高并列②是灰色系统,模糊美③“和”指杂多或对立因素的有机统一,“中”意为和谐统一,万物根本8.中国古典园林美学观念与景观设计方法①立意与布局②空间的延伸(框景、借景、地标)③曲径通幽④气韵生动⑤无中生有⑥形散神聚⑦画意9.形式美的概念:物质材料的自然属性及组合规律10.形式美的基本要素:点线面体空间色彩质感11.形式美的基本法则:多样与统一、主从与重点、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、比例与尺度12.韵律的形式:连续、渐变、交错、起伏、旋转13.视觉感应规律:选择性、恒常性、趋简原则、趋中心原则、流程特性、游移、首选视线14.视觉控制要素:视点、视线、视域、视距、视野、视角、视廊、视频(名词解释)15.①近景带8m②中景带25m③远景带70m-110m④鲜见带1220m极限16.视角:45°局部细部、27°景物整体、18°整体环境17.动态观赏与静态观赏18.观景点选择:①主轴上空间节点或典型视点②高频视点③制高点④面向标志景观的开阔视点19.传统组景手法:缩与扩、借与对、框与夹、藏与漏、围与分、添与断、收与放20.突出主景的方法:①升高或降低②体量加大或增多③中轴对称④置于视线焦点⑤动势集中⑥重心处理⑦对比手法⑧重点处理法21.其他造景手法:①加法与减法:加减人工②拓扑变形:创造流动性③界面转换:1.组成空间、限定空间形态、界定空间的要素2.传达环境意义的物质实体3.空间艺术表现的重要组成部分4.设计实践中视觉形式美的核心建筑界面、景观设施界面、绿化界面、建筑与绿化间界面22.景观规划设计基本原则:①考虑大众思想②兼顾人类共有的行为③群体优先23.马斯洛“需求层次理论”:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求24.人在景观中的三种基本活动:必要性活动、选择性活动、社交性活动25.体验性行为习性:从众性、围观、私密性、边界效应(名词解释)26.动作性行为习性:抄近路、依靠感、参与性(直接/间接)27.行为习性差异:情境差异、群体差异、文化和亚文化差异28.公共空间设计三层次问题:景观形象、生态绿化、群众使用29.空间场所领域的区别:①生理感受三维空间数据限定、②心理三维空间数据限定没有空间精确、③精神空间界定松散30.场所的环境特征:占有性、非空间性、随机性31.衡量场所的标准:认同感(揭示环境文脉肌理)和归属感(平和存在于场所中,安全感)32.领域:人们所占有与控制的一定空间范围33.领域性:与领域有关的行为,是指个人或群体为了满足某种需求,拥有或占有一个场所或者一个区域,并对其加以人格化和防卫的行为模式。

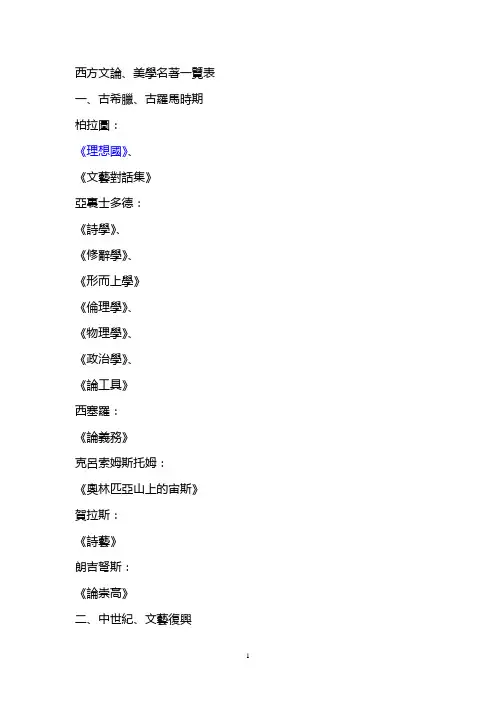

西方文論、美學名著一覽表一、古希臘、古羅馬時期柏拉圖:《理想國》、《文藝對話集》亞裏士多德:《詩學》、《修辭學》、《形而上學》《倫理學》、《物理學》、《政治學》、《論工具》西塞羅:《論義務》克呂索姆斯托姆:《奧林匹亞山上的宙斯》賀拉斯:《詩藝》朗吉弩斯:《論崇高》二、中世紀、文藝復興普洛丁:《論美》、《九部書》聖·奧古斯丁:《論美與快適》、《懺悔錄》、《地之都》阿伯拉:《神學引論》、《辯證法》、《哲學對話集》、《是與非》托馬斯·阿奎那:《神學大全》、《反異教大全》但丁:《論俗語》、《神曲》薄加丘:《神譜》、《但丁傳》達·芬奇:《畫論》、《筆記》維達:《論詩藝》培根:《論美》、《學術的促進》、《新大西洋》、《新工具論》霍布士:《論人性》、《巨鯨》洛克:《論人的知解力》、《論教育》夏夫茲博裏:《論德行或善良品質》、《雜想錄》、《論特徵》、《道德家們》、《給一位作家的忠告》哈奇生:《論美和德行兩種觀念的根源》、《道德哲學體系》博克:《論崇高與美兩種觀念的起源》、《為自然社會辯護》、《論崇高與美》布封:《論風格》布洛:《作為一個藝術因素與審美原則——“心理距離”說》錫德尼:《為詩辯護》三、新古典主義法國布瓦諾:《詩的藝術》、《詩簡》、《對朗吉弩斯的感想》笛卡爾:《論方法》、《論巴爾扎克的書簡》、《論音樂》英國屈雷頓:《論劇體詩》蒲柏:《論批評》約翰生:《〈莎士比亞戲劇集〉序言》瓊斯:《詩人傳》波普:《批評論》法國高特雪特:《批判的詩學》文克爾曼:《古代藝術史》四、啟蒙主義法國伏爾泰:《論史詩》、《英國書簡》休謨:《論人性》、《論審美趣味的標準》、《論文藝和科學的興起與發展》、《關於自然宗教的對話》、《論懷疑派》、《人的知解力和道德原則的探討》盧梭:《論科學和藝術》、《論人類社會不平等的起源和藝術》、《科學和藝術的進展是敗壞了風俗還是進化了風俗》狄德羅:《論戲劇藝術》、《論繪畫》、《論天才》、《與多華爾的談話》、《哲學沉思錄》、《談演員》、《論美》、《沙龍》等德國萊辛:《拉奧孔》、《漢堡劇評》赫爾德:《關於德意志風格與藝術》、《論語言的起源》鮑姆嘉通:《美學》、《關於詩的哲學默想錄》文克爾曼:《古代藝術史》、《關於在繪畫和雕刻中模仿希臘作品的一些意見》高特雪特:《批判的詩學》波特瑪:《論詩中的驚奇》義大利維柯:《新科學》五、德國古典美學康德:《判斷力批判》、《純粹理性批判》、《實踐理性批判》、《實用人類學》、《未來形而上學導論》席勒:《素樸的詩和感傷的詩》、《審美教育書簡》、《秀美與尊嚴》、《論激情》、《論當代德國戲劇》、《論作為一種道德機構的劇院》、《論合唱隊在悲劇中的用途》、《給克爾納論美的信》、《論悲劇題材產生快感的原因》謝林:《藝術哲學》、《論造型藝術對自然的關係》黑格爾:《美學》、《哲學全書》、《精神現象學》、《邏輯學》、《小邏輯》、《自然哲學》、《精神哲學》、《法哲學原理》、《歷史哲學》、《宗教哲學》、《哲學講演錄》歌德:《歌德談話錄》、《詩與真》、《歌德的格言和感想集》、《自然的單純模仿、作風、風格》、《說不盡的莎士比亞》、《歌德全集》、《德國的建築藝術》萊布尼茲:《論知解力》、《關於知解力的新論文》、《原子論》六、浪漫主義德國史勒格爾(兄弟):《文學史講演》、《論北方文學》、《關於美文學和藝術講座》海涅:《論浪漫派》英國華茲華斯:《〈抒情歌謠集〉序言》柯勒·律治:《文學生涯》濟慈:《書信集》雪萊:《詩辯》、《〈伊斯蘭的起義〉序言》法國夏多勃里昂:《基督教的真諦》史達爾夫人《論德國》《論文學》《從文學與社會制度的關係論文學》雨果、《〈克倫威爾〉序言》七、現實主義法國斯丹達爾(司湯達):《拉辛與莎士比亞》巴爾扎克:《〈人間喜劇〉前言》俄國別林斯基:《別林斯基選集》、《別林斯基論文學》、《1847年俄國文學一瞥》、《文學的幻想》、《智慧的痛苦》、《藝術的概念》、《論普希金》、《給果戈裏的信》、《論俄國中篇小說和果戈裏的中篇小說》車爾尼雪夫斯基:《藝術與現實的審美關係》(《生活與美學》)、《俄國文學果戈裏時期概觀》、《哲學中的人類學原理》杜勃留波夫:《什麼是奧勃洛莫夫性格》、《黑暗的王國》、《黑暗王國裏的一線光明》列夫·托爾斯泰:《藝術論》英國肖伯納:《易蔔生主義的精華》美國亨利·詹姆斯:《小說的藝術》、《法國詩人和小說家》八、自然主義法國泰納:《拉封丹及其寓言》、《藝術哲學》、《〈英國文學史〉序言》、《評論集》左拉:《戲劇上的自然主義》、《實驗小說論》、《自然主義的戲劇》聖伯夫:《當代人物肖象》、《16世紀法國詩歌和法國戲劇概貌》二十世紀一、唯美主義王爾德:(英)《謊言的衰落》、《批評家即藝術家》戈蒂葉:《〈莫般小姐〉序言》、《論怪誕》佩特:《文藝復興:藝術和詩的研究》、《伊壁鳩魯學說的信徒瑪麗厄斯:他的感覺和思想》桑克蒂斯:《批評文集》二、直覺主義和意識流叔本華:《作為意志和表像的世界》、《視覺與色彩》尼采:《悲劇的誕生》、《查拉圖斯特拉如是說》、《偶像的黃昏》、《作為藝術的強力意志》詹姆士:《心理學原理》喬伊斯:《一個青年藝術家的畫像》沃爾夫:《現代小說》柏格森:《笑之研究》、《創造進化》、《形而上學導論》、《時間與自由意志》克羅齊:《作為表現的科學和一般語言學的美學》、《美學綱要》、《文學批評》、《詩論》、《美學原理》、《邏輯學》科林伍德:《藝術原理》、《宗教與哲學》、《心靈的思辯》、《藝術哲學新論》三、自然主義桑塔亞娜:《美感》、《理性的生活》門羅:《原始黑人雕塑》、《藝術教育:藝術哲學與藝術心理學》四、象徵主義、意象派愛倫·坡:《創作哲學》、《詩歌原理》、《烏鴉》馬拉美:《彷徨集》瓦萊裏:《雜文集》、《靈魂與舞蹈》、《尤帕利諾斯》、《文學雜集》讓·莫雷亞斯:《象徵主義宣言》葉芝:《詩歌的象徵意義》、《論文與序言》、《探索集》、《評論選》希蒙斯:《象徵主義文學運動》普魯斯特:《追憶逝水年華》龐德:《埃茲拉·龐德論文集》、《嚴肅的藝術家》、《怎樣閱讀》、《羅曼司精神》、《閱讀ABC》、《龐德文學隨筆集》五、精神分析學派(文藝心理學派)弗洛伊德:《夢的解析》、《自我與本我》、《精神分析引論》、《日常生活的生理病理學》《性欲三論》、《圖騰與禁忌》、《自我與伊德》、《超越快樂原則》、《創作家與白日夢》榮格:《無意識心理學》、《心理類型》、《原型與集體無意識》、《精神分析理論》、《心理學與宗教》霍蘭德:《精神分析學與莎士比亞》、《早期現代喜劇》、《莎士比亞的想像》、《文學反應動力論》、《本義的詩歌:文學精神分析學引論》六、神話原型批評(文藝心理學派)弗雷澤:《金枝》、《圖騰崇拜與族外婚》、《舊約中的民間傳說》榮格:《心理學與文學》、《榮格文集》、《無意識心理》、《分析心理學文集》、《心理學與煉金術》卡西爾:《象徵形式哲學》列維·布留爾:《原始思維》列維-斯特勞斯:《野蠻人的心靈》、《語言學與人類學的結構分析》、《親屬關係的基本結構》、《野性思維》弗萊:《批評的剖析》、《論美學》、《視象與構圖》、《藝術家和心理分析》、《批評之路》《世俗聖經:傳奇結構研究》、《同性的寓言:詩的神話研究》克萊夫·貝爾:《藝術》、《自塞尚以來的繪畫》、《19世紀繪畫的里程碑》七、文化——歷史學派維戈茨基:《藝術心理學》八、俄國形式主義雅各布森:《語言與文學研究論綱》(與合著)、《俄國現代詩歌》、《論捷克詩歌》、《普通語言學論文集》什克洛夫斯基:《作為手法的藝術》、《詞語的復活》、《文學與電影》、《散文論》、《托爾斯泰的小說〈戰爭與和平〉中的材料與風格》、《奇士運動》、《第三種製作》坦尼亞諾夫:《托斯妥耶夫斯基與果戈裏》、《語言與文學研究論綱》艾亨鮑姆:《俄國抒情韻文旋律學》、《“形式方法”的理論》、《卡拉姆辛》、《文學透視》《文學》、《托爾斯泰》九、分析美學維特根斯坦:《邏輯哲學論》、《哲學研究》、《關於數理基礎的意見》十、現象學與存在主義施萊爾馬赫:《宗教講演錄》、《基督教信仰》施萊格爾:《斷片集》胡塞爾:《現象學的觀念》狄爾泰:《體驗與詩》茵加登:《文學的藝術作品》、《藝術作品的本體論》、《對文學的藝術作品的認識》、《體驗藝術作品和價值》杜夫海納:《審美經驗現象學》、《先驗的概念》、《語言與哲學》、《詩學》、《美學與哲學》喬治·布萊:《閱讀現象學》海德格爾(Heidgger):《存在與時間》、《康德與形而上學的問題》、《什麼是形而上學》《真理的本質》、《形而上學導論》、《藝術作品的本源》(《林中路》中的論文)、《生存與存在》、《藝術與空間》薩特:《存在與虛無》、《存在主義是一種人道主義》、《辯證理性批判》、《想像》、《想像心理學》、《什麼是文學》加繆:《西西弗的神話》尤奈庫斯:《戲劇經驗談》十一、英美新批評瑞查茲:《美學基礎》、《意義之意義》、《文學批評原理》、《科學與詩》、《實用批評》、《修辭哲學》、《柯勒律治論想像》、《修辭學》艾略特:《傳統與個人才能》、《玄學派詩人》、《批評的功能》蘭色姆:《新批評》、《文學批評公司》、《世界之軀》、《繞過重林:1941年——1970年論文選》布魯克斯:《怎樣讀詩》、《怎樣讀小說》、《現代詩與傳統》維姆薩特《詞語雕像:詩歌意義研究》、《可恨的對立面:文學與批評研究》、《文學批評簡史》(《意圖謬見》、《感受謬見》)燕蔔蓀:《含混的七種類型》、《複義七型》、《牧歌的幾種變體》、《複雜詞的結構》韋勒克、沃倫:《文學原理》、《批評的諸種概念》、《近代文學批評史》艾布拉姆斯:《鏡與燈》、《解放的安琪兒》休姆:《古典主義與浪漫主義》十二、符號論美學卡西爾:《符號形式的哲學》、《語言與神話》、《論人》(《The essay on man》)蘇珊·朗格:《哲學新解》、《符號邏輯導論》、《情感與形式》、《藝術問題》、《心靈:論人類情感》格雷馬斯:《結構語義學》傑姆遜:《後現代主義與文化理論》十三、格式塔心理學派、結構主義魯道夫·阿恩海姆:《藝術與視知覺》:《作為藝術的電影》索緒爾:《普通語言學教程》皮亞傑:《結構主義》、《發生認識論原理》霍克斯:《結構主義和符號學》列維-斯特勞斯:《野性思維》、《結構人類學》、《語言學與人類學的結構分析》、《今日圖騰》、《神話學》、《憂鬱的熱帶》普羅普:《民間故事形態學》格雷馬:《結構語義學》茨維坦·托多洛夫:《敘述的結構分析》羅蘭·巴爾特:《寫作的零度》、《S/Z》、《敘事作品結構分析導論》(《符號學原理》)《神話學》、《米舍萊》、《文本的快樂》、《批評論文選》、《批評與真實》、《戀人絮語》拉康:《拉康文選》、《病態心理》、(見《拉康的結構主義精神分析學》)、《自我的語言》、《精神分析學的四個基本概念》托多洛夫:《〈十日談〉的語法》、《散文中的詩學》《幻想:對一個文學類別的分析》福柯:《瘋癲與文明——古典時代的瘋癲》、《性史》、《知識考古學》、《事物的秩序》、《權力/知識》、《詞與物》、《規訓與懲罰》、《臨床醫學的誕生》巴赫金:《陀思妥耶夫斯基詩學問題》、《巴赫金全集》、《文藝學中的形式主義方法》、《哲學美學》、《詩學與訪談》、《拉伯雷研究》、《小說理論》、《周邊集》、《文本:對話與人文》、《走向行動哲學》十四、解構主義德裏達:《結構,符號,與人文科學話語中的嬉戲》、《論文字學》、《人類科學話語中的結構:符號和遊戲》、《言語和現象:胡塞爾現象學的符號問題概論》、《播撒》、《語音現象》《文字與差異》《白色的神話》《真理供應商》《有限的內涵》《著名活動的語境》《繼續生存》《聯繫的補充》保羅·德·曼:《盲目與洞見》、《閱讀的寓言》、《被毀損了形象的雪萊》、《對理論的抵制》哈羅德·布魯姆:《雪萊的神話創造》、《幻想的伴侶》、《布萊克的啟示》、《影響的焦慮》《誤讀圖示》、《葉芝》、《詩歌與壓折》米勒:《狄更斯的小說世界》、《神的隱沒:五位19世紀作家》、《閱讀倫理學》傑弗裏·哈特曼:《超越形式主義》、《閱讀的命運》、《荒原上的批評》希利斯·米勒:《作為寄主的批評家》、(《最新西方文論選》)十五、西方馬克思主義盧卡契:《審美特性》、《歷史與階級意識》、《心靈與形式》、《德國新文學史綱》、《社會存在本體論》、《現實主義論文集》葛蘭西:《獄中劄記》、《獄中書簡》布洛赫;《烏托邦精神》、《希望的原則》、《間離》布萊希特:《現實主義理論的形式主義特徵》、《布萊希特論戲劇》、《人民性與現實主義》、《戲劇小工具篇》本雅明:《論文學》、《德國悲劇的起源》、《機械複製時代的藝術產品》、《歌德的(親和力)》霍克海默:《傳統理論和批判理論》、《啟蒙的辯證法》(與阿多諾合著)、《理性的晦暗》本傑明:《作為生產者的作家》、《機械複製時代的藝術品》、《理解布萊希特》阿多諾:《啟蒙的辨證法》、《否定的辨證法》、《新音樂哲學》、《三棱鏡》、《音樂社會學導論》、《文學劄記》、《美學理論》、《克爾凱郭爾:美的構造》、《現代音樂的哲學》、《新音樂哲學》阿諾德:《詩歌研究》弗洛姆:《逃避自由》、《心理分析和倫理學》、《愛的藝術》、《在幻想鎖鏈的彼岸》馬爾庫塞:《獻給歷史唯物主義現象學》、《論具體哲學》、《文化的肯定性質》、《理性與革命》、《愛欲與文明》、《單向度的人——發達工業社會意識形態研究》、《論解放》、《反革命與造反》、《作為現實形式的藝術》、《審美之維》哈貝馬斯:公眾社會結構的變化》、《理論與實踐》、《論社會科學的邏輯》、《認識和人的旨趣》、《作為意識形態的技術和科學》、《文化與批判》、《晚期資本主義的合法性問題》、《論歷史唯物主義重建》、《交往行為理論》、《現代性的哲學話語》、《新詩學主義》、《後形而上學思考》、《現代性對抗後現代性》、《公共領域的結構轉型》利奧塔德:《後現代狀況:知識報告》阿爾都塞:《閱讀(資本論)》、《保衛馬克思》、《列寧和哲學》、《政治和歷史》馬契雷:《文學生產原理》、《文學分析——結構主義的墳墓》哥德曼:《人文科學與哲學》、《隱藏的上帝》、《拉辛》、《辯證法探索》、《論小說的社會學》、《馬克思主義和人文科學》、《現代社會中的文化創造》、《發生結構學》伊格爾頓:《批評和意識形態——馬克思主義文藝理論研究》、《馬克思主義與文學批評》、《爾特·本雅明或革命批評》、《文學原理引論》、《審美的意識形態》、《文學原理引論》詹姆遜:《薩特:一種風格的起源》、《馬克思主義與形式》、《語言的牢籠》、《政治無意識》、《現代主義與女化理論》十六、闡釋接受理論、讀者反映批評狄爾泰:《闡釋學的形成》赫斯:《解釋的有效性》、《解釋的目的》伽達默爾:《真理與方法》、《柏拉圖的辯證倫理學》、《柏拉圖與詩人》、《歌德與哲學》、《美的現實性——作為遊戲、象徵、節日的藝術》、《美學與解釋學》、《科學時代的理性》、《詩學》利科:《雅斯貝斯的哲學和存在》、《意志哲學》、《隱喻的規則》、《解釋的衝突》、《解釋學與人文科學》伊塞爾:《文本的召喚結構》、《閱讀行為:審美反映理論》、《讀者:現實主義小說的組成部分》堯斯:《文學史作為向文學理論的挑戰》、《審美經驗與文學解釋學》、《在閱讀視界變化中的本文》、《藝術史和實用主義史》、《審美經驗小辯》、《風格理論和中世紀文學》伊瑟爾:《召喚結構》、《隱含讀者》費希:《文學在讀者中:感受文體學》十七、女權主義波伏娃:《第二性》凱特·肖班(Kate Chopin)《覺醒》瑪麗·艾爾曼(Mary Ellman):《思考婦女》C.P.吉爾曼(Charlotte Perkins Gilman):《黃色糊壁紙》蘇珊·古芭(Susan Gubar )、桑德拉·吉爾伯特(Sandra Mglbert):《閣樓上的瘋女人》伊萊恩·肖瓦爾特(Elaine Showatter):《她們自己的文學》凱特·米利特:《性的政治》、《邁向女權主義詩學》(文)、《荒原中的女權主義批評》(文)(《最新西方文論選》)露絲·伊利(Lucy Irigaray):《他者女人的反射鏡》、《精神者的語言》、《一之性別》艾萊娜·西蘇(Helen Cixous)參見《當代女性主義文學批評》張京媛編,北大出版社,1992年版克麗斯蒂娃:《中國婦女》肖沃爾特:《她們自己的文學》卡普蘭:《現代英國小說中的女性意識》十八、新歷史主義斯蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt):《文藝復興時期的自我塑造:從莫爾到莎士比亞》、《莎士比亞的協商》、《學會詛咒》、再現英國的文藝復興》、《不可思議的領地》、《回聲與驚歎》、《向災禍學習》海登·懷特(Hayden White):《元歷史:19世紀歐洲的歷史想像》、《話語轉喻論》、《無歷史》、《論維柯》、《歷史之用》、《形式的要旨:敘事話語與歷史表徵》十九、後殖民主義薩義德(Edward W.Said):《東方學》(《東方主義》)、《文化帝國主義》、《世界、文本、批評家》、《開端:意圖與方法》、《約瑟夫·康拉德與自傳體小說》斯皮瓦克(Gayatri C.Spivak):《在教學機器之外》、《在他者世界裏:文化政治論文集》、《闡釋的政治》、《移置作用與婦女的話語》霍米巴巴(Homi Bhabba)《文化定位》傑姆遜:《處於跨國資本主義時代中的第三世界文學》艾勒克·博埃默:《殖民與後殖民文學》丹尼爾·貝爾:《資本主義文化矛盾》弗吉尼婭·沃爾夫:《一間自己的屋子》二十、後現代主義哈桑:《後現代轉折》斯潘諾斯:《邊界二:後現代主義文學雜誌》布希亞德:《大眾傳媒理論》、《交流的心醉神迷》二十世紀西方文論走向1、從現代到後現代2、從知識話語到意識形態文本3、從詩學文化到文化詩學4、從分析走向綜合5、從多元走向邊緣6、從吸收、對話走向發展一作者系統(一)表現主義1、克羅齊2、科林伍德(二)象徵主義1、瓦萊裏2、葉芝3、龐德4、休姆(三)生命直覺主義1、柏格森2、威廉·詹姆斯(四)精神分析1、弗洛伊德2、榮格3、霍蘭德4、拉康二作品系統(一)形式主義1、什克洛夫斯基2、雅各布森3、艾亨鮑姆(二)英美新批評派1、瑞恰茲2、艾略特3、蘭色姆4、布魯克斯5、燕蔔蓀6、維姆薩特7、韋勒克(三)結構主義1、巴爾特2、托多洛夫3、巴赫金三讀者系統(一)文學現象學1、英伽登2、海德格爾(二)文學闡釋學1、伽達默爾(三)接受美學1、姚斯2、伊瑟爾四文化——社會系統(一)新馬克思主義1、盧卡契2、葛蘭西3、馬舍雷和戈德曼4、伊格爾頓5、布洛赫6、布萊希特7、本雅明8、阿多諾(二)文學文化學(三)存在主義1、薩特2、尤奈斯庫(四)社會批判理論1、馬爾庫塞2、弗洛姆3、哈貝馬斯五後現代系統(一)解構主義1、德裏達2、耶魯學派3、艾伯拉姆斯4、福科(二)後現代主義1、貝爾2、利奧塔德3、傑姆遜4、哈桑5、斯潘諾斯6、布希亞德(三)女性主義1、波伏娃(四)新歷史主義1、格林布拉特2、海登·懷特(五)後殖民主義1、賽義德2、斯皮瓦克。

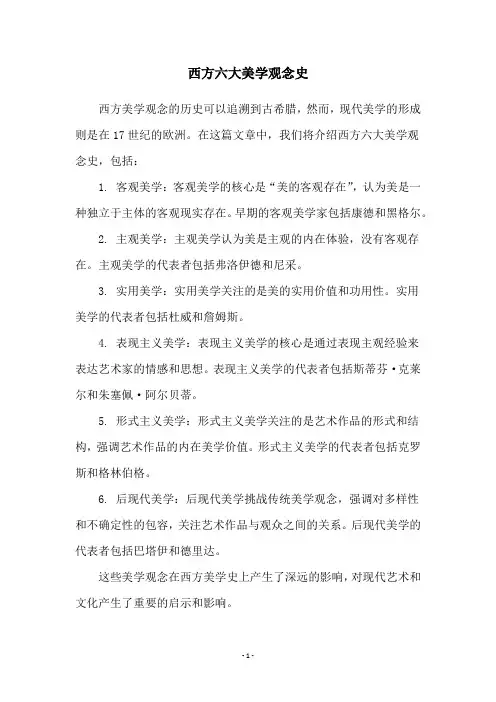

西方六大美学观念史

西方美学观念的历史可以追溯到古希腊,然而,现代美学的形成则是在17世纪的欧洲。

在这篇文章中,我们将介绍西方六大美学观

念史,包括:

1. 客观美学:客观美学的核心是“美的客观存在”,认为美是一种独立于主体的客观现实存在。

早期的客观美学家包括康德和黑格尔。

2. 主观美学:主观美学认为美是主观的内在体验,没有客观存在。

主观美学的代表者包括弗洛伊德和尼采。

3. 实用美学:实用美学关注的是美的实用价值和功用性。

实用

美学的代表者包括杜威和詹姆斯。

4. 表现主义美学:表现主义美学的核心是通过表现主观经验来

表达艺术家的情感和思想。

表现主义美学的代表者包括斯蒂芬·克莱尔和朱塞佩·阿尔贝蒂。

5. 形式主义美学:形式主义美学关注的是艺术作品的形式和结构,强调艺术作品的内在美学价值。

形式主义美学的代表者包括克罗斯和格林伯格。

6. 后现代美学:后现代美学挑战传统美学观念,强调对多样性

和不确定性的包容,关注艺术作品与观众之间的关系。

后现代美学的代表者包括巴塔伊和德里达。

这些美学观念在西方美学史上产生了深远的影响,对现代艺术和文化产生了重要的启示和影响。

- 1 -。

现代西方美学史知识点总结美学是研究美、艺术、审美以及美的产生和认知过程的学科,是哲学的一个重要分支。

在西方,美学的发展经历了漫长的历史,其中包括了从古希腊以来的美学思想,还有近代西方美学的各种流派和理论。

这篇文章将总结现代西方美学史的知识点,包括美学的起源和发展、各大美学主义流派、重要美学家及其思想等内容。

一、美学的起源和发展1. 古希腊美学思想古希腊是美学思想的起源地之一,最早的美学思想家可以追溯到柏拉图和亚里士多德。

柏拉图认为美是超越世俗、永恒的理念,其中的美是“真、善、美”三者的一种表现。

亚里士多德则强调了审美的主观性,他认为美是一种激起愉悦情感的东西,并提出了模仿论和认知论的美学观点。

2. 文艺复兴时期美学思想文艺复兴时期是艺术与美学发展的重要阶段,这一时期兴起了人文主义思潮,艺术家们追求真善美的统一,提倡以人为本的审美观。

莱昂纳多·达·芬奇和米开朗基罗等艺术家在这一时期对人体、光影等问题进行了深入研究,为后来的美学发展奠定了基础。

3. 近代美学的形成17、18世纪是近代美学的形成阶段,启蒙运动的兴起使得人们开始关注审美的普遍规律和原则。

在这一阶段,耶尔·怀尔斯、培根、洛克等哲学家对美的本质和审美判断等问题进行了深入的探讨,逐渐形成了近代美学的基本体系。

4. 现代美学的发展19世纪以来,现代美学逐渐形成并开始独立于哲学。

康德提出了美的主观普遍性和客观普遍性的观点,弗洛伊德则从心理学角度研究了审美的心理机制。

20世纪以来,结构主义、后现代主义等新的美学思潮不断涌现,使得美学的研究领域更加丰富多样。

二、各大美学主义流派1. 形式主义美学形式主义美学强调艺术作品的形式和结构,认为作品的内在形式决定了其审美效果。

20世纪初的俄国形式主义派对文学和艺术的形式进行了深刻的分析,影响了后来的结构主义和后现代主义美学思潮。

2. 实证主义美学实证主义美学强调对艺术和审美现象进行科学的研究和分析,试图通过客观的方法探寻审美的规律和原则。

在美术史上,人们把12世纪后,以建筑样式的变化而开始的艺术风格称之为“哥特式风格”。

“哥特”一词本源于西欧的一个民族“哥特人”,有野蛮、怪异的意思,但哥特艺术并非哥特人所造,它出现的时候,“哥特人”早已溶化在西欧其他民族之中了。

因此哥特式艺术决不能说是“粗野”的。

哥特式艺术包括建筑、雕刻,在建筑上体现得尤为明显。

确切的说,哥特式的建筑艺术是指中世纪最后300年——12至14世纪流行的一种新的建筑(包括其中的雕刻绘画)艺术样式。

法国则是它的故乡。

2.文艺复兴(14th)文艺复兴式艺术风格指发源于意大利,在14至16世纪影响遍及全欧的一种富有革新精神的人文主义艺术风格。

“文艺复兴” 一词来自法文, 原意为“重新出生”,在此指'古典文化的再生”。

文艺复兴艺术的开端,可追溯到14世纪初期意大利人比萨诺父子的雕刻、契马部埃的绘画及其弟子乔托的绘画和建筑设计。

他们的作品开始突出“人本主义”的思想,在内容上大胆肯定人生与自然,在形式和技巧上注重对人与自然的科学研究,并借“回到古代去”之口号来摄取古希腊罗马的建筑、雕刻和绘画经验,在风格上则体现出哥特式艺术与古典艺术的结合及在此基础上的新突破。

3.巴洛克艺术(17th)巴洛克艺术是指17世纪风行于欧洲的一种艺术风格。

“巴洛克”一词源于西班牙语及葡萄牙语的“变形的珍珠”。

巴洛克艺术潮流对当代艺术设计产生了巨大而深远的影响。

波及到雕刻、绘画、家具、服装、音乐等领域。

其代表作家作品有普杰的《克罗托那的米罗》、卡拉瓦乔的《埋葬基督》、卡尔德隆的《人生如梦》等。

巴洛克艺术的特点主要有:1豪华的特色,它既有宗教的特色又有享乐主义的色彩;2激情的艺术,它打破理性的宁静和谐,具有浓郁的浪漫主义色彩,强调艺术家的丰富想象力;3运动与变化是巴洛克艺术的灵魂;4关注作品的空间感和立体感;5综合性,巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段,例如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合,此外,巴洛克艺术也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素和想象;6浓重的宗教色彩;7大多数巴洛克的艺术家有远离生活和时代的倾向,如在一些天顶画中,人的形象变得微不足道,如同花纹一般。

西方六大美学观念史

西方六大美学观念史是指西方美学思想发展历史中,六个重要的美学观念。

这些观念不仅塑造了西方对美的理解,也对世界范围内的文化交流产生了深远的影响。

以下是这六种美学观念的简介:

1. 古希腊美学:古希腊美学认为美是一种客观存在,可以通过观察和分析来发现和描述。

人类的审美能力是普遍的,而不是个体差异。

古希腊的美学家主要关注艺术、文学和哲学方面的美。

2. 文艺复兴美学:文艺复兴美学注重人的自由和理性,认为美是由人的创造力和想象力产生的。

艺术品不仅是客观存在,也是主观表达。

这种美学观念影响了文艺复兴时期的艺术、文学和建筑。

3. 哥特式美学:哥特式美学强调感性和情感的力量,认为美是一种神秘的、超自然的存在。

这种美学思想影响了哥特式建筑和文学。

4. 美国实用主义美学:美国实用主义美学强调实用和经验,认为美应该是实用和有用的,而不是纯粹的艺术品。

这种美学思想影响了美国文化和艺术。

5. 现代主义美学:现代主义美学强调艺术的自由和无限可能性,认为美可以是任何形式和表达方式。

这种美学思想影响了现代艺术和文学。

6. 后现代美学:后现代美学否定了现代主义美学的绝对性和客观性,认为美是一种主观体验和社会构建。

这种美学思想影响了当代艺术和文化。

- 1 -。

西方文论、美学名著一览表一、古希腊、古罗马时期柏拉图:《理想国》、《文艺对话集》亚里士多德:《诗学》、《修辞学》、《形而上学》《伦理学》、《物理学》、《政治学》、《论工具》西塞罗:《论义务》克吕索姆斯托姆:《奥林匹亚山上的宙斯》贺拉斯:《诗艺》朗吉弩斯:《论崇高》二、中世纪、文艺复兴普洛丁:《论美》、《九部书》圣·奥古斯丁:《论美与快适》、《忏悔录》、《地之都》阿伯拉:《神学引论》、《辩证法》、《哲学对话集》、《是与非》托马斯·阿奎那:《神学大全》、《反异教大全》但丁:《论俗语》、《神曲》薄加丘:《神谱》、《但丁传》达·芬奇:《画论》、《笔记》维达:《论诗艺》培根:《论美》、《学术的促进》、《新大西洋》、《新工具论》霍布士:《论人性》、《巨鲸》洛克:《论人的知解力》、《论教育》夏夫兹博里:《论德行或善良品质》、《杂想录》、《论特征》、《道德家们》、《给一位作家的忠告》哈奇生:《论美和德行两种观念的根源》、《道德哲学体系》博克:《论崇高与美两种观念的起源》、《为自然社会辩护》、《论崇高与美》布封:《论风格》布洛:《作为一个艺术因素与审美原则——“心理距离”说》锡德尼:《为诗辩护》三、新古典主义法国布瓦诺:《诗的艺术》、《诗简》、《对朗吉弩斯的感想》笛卡尔:《论方法》、《论巴尔扎克的书简》、《论音乐》英国屈雷顿:《论剧体诗》蒲柏:《论批评》约翰生:《〈莎士比亚戏剧集〉序言》琼斯:《诗人传》波普:《批评论》法国高特雪特:《批判的诗学》文克尔曼:《古代艺术史》四、启蒙主义法国伏尔泰:《论史诗》、《英国书简》休谟:《论人性》、《论审美趣味的标准》、《论文艺和科学的兴起与发展》、《关于自然宗教的对话》、《论怀疑派》、《人的知解力和道德原则的探讨》卢梭:《论科学和艺术》、《论人类社会不平等的起源和艺术》、《科学和艺术的进展是败坏了风俗还是进化了风俗》狄德罗:《论戏剧艺术》、《论绘画》、《论天才》、《与多华尔的谈话》、《哲学沉思录》、《谈演员》、《论美》、《沙龙》等德国莱辛:《拉奥孔》、《汉堡剧评》赫尔德:《关于德意志风格与艺术》、《论语言的起源》鲍姆嘉通:《美学》、《关于诗的哲学默想录》文克尔曼:《古代艺术史》、《关于在绘画和雕刻中模仿希腊作品的一些意见》高特雪特:《批判的诗学》波特玛:《论诗中的惊奇》意大利维柯:《新科学》五、德国古典美学康德:《判断力批判》、《纯粹理性批判》、《实践理性批判》、《实用人类学》、《未来形而上学导论》席勒:《素朴的诗和感伤的诗》、《审美教育书简》、《秀美与尊严》、《论激情》、《论当代德国戏剧》、《论作为一种道德机构的剧院》、《论合唱队在悲剧中的用途》、《给克尔纳论美的信》、《论悲剧题材产生快感的原因》谢林:《艺术哲学》、《论造型艺术对自然的关系》黑格尔:《美学》、《哲学全书》、《精神现象学》、《逻辑学》、《小逻辑》、《自然哲学》、《精神哲学》、《法哲学原理》、《历史哲学》、《宗教哲学》、《哲学讲演录》歌德:《歌德谈话录》、《诗与真》、《歌德的格言和感想集》、《自然的单纯模仿、作风、风格》、《说不尽的莎士比亚》、《歌德全集》、《德国的建筑艺术》莱布尼兹:《论知解力》、《关于知解力的新论文》、《原子论》六、浪漫主义德国史勒格尔(兄弟):《文学史讲演》、《论北方文学》、《关于美文学和艺术讲座》海涅:《论浪漫派》英国华兹华斯:《〈抒情歌谣集〉序言》柯勒·律治:《文学生涯》济慈:《书信集》雪莱:《诗辩》、《〈伊斯兰的起义〉序言》法国夏多勃里昂:《基督教的真谛》史达尔夫人《论德国》《论文学》《从文学与社会制度的关系论文学》雨果、《〈克伦威尔〉序言》七、现实主义法国斯丹达尔(司汤达):《拉辛与莎士比亚》巴尔扎克:《〈人间喜剧〉前言》俄国别林斯基:《别林斯基选集》、《别林斯基论文学》、《1847年俄国文学一瞥》、《文学的幻想》、《智慧的痛苦》、《艺术的概念》、《论普希金》、《给果戈里的信》、《论俄国中篇小说和果戈里的中篇小说》车尔尼雪夫斯基:《艺术与现实的审美关系》(《生活与美学》)、《俄国文学果戈里时期概观》、《哲学中的人类学原理》杜勃留波夫:《什么是奥勃洛莫夫性格》、《黑暗的王国》、《黑暗王国里的一线光明》列夫·托尔斯泰:《艺术论》英国肖伯纳:《易卜生主义的精华》美国亨利·詹姆斯:《小说的艺术》、《法国诗人和小说家》八、自然主义法国泰纳:《拉封丹及其寓言》、《艺术哲学》、《〈英国文学史〉序言》、《评论集》左拉:《戏剧上的自然主义》、《实验小说论》、《自然主义的戏剧》圣伯夫:《当代人物肖象》、《16世纪法国诗歌和法国戏剧概貌》二十世纪一、唯美主义王尔德:(英)《谎言的衰落》、《批评家即艺术家》戈蒂叶:《〈莫般小姐〉序言》、《论怪诞》佩特:《文艺复兴:艺术和诗的研究》、《伊壁鸠鲁学说的信徒玛丽厄斯:他的感觉和思想》桑克蒂斯:《批评文集》二、直觉主义和意识流叔本华:《作为意志和表象的世界》、《视觉与色彩》尼采:《悲剧的诞生》、《查拉图斯特拉如是说》、《偶像的黄昏》、《作为艺术的强力意志》詹姆士:《心理学原理》乔伊斯:《一个青年艺术家的画像》沃尔夫:《现代小说》柏格森:《笑之研究》、《创造进化》、《形而上学导论》、《时间与自由意志》克罗齐:《作为表现的科学和一般语言学的美学》、《美学纲要》、《文学批评》、《诗论》、《美学原理》、《逻辑学》科林伍德:《艺术原理》、《宗教与哲学》、《心灵的思辩》、《艺术哲学新论》三、自然主义桑塔亚娜:《美感》、《理性的生活》门罗:《原始黑人雕塑》、《艺术教育:艺术哲学与艺术心理学》四、象征主义、意象派爱伦·坡:《创作哲学》、《诗歌原理》、《乌鸦》马拉美:《彷徨集》瓦莱里:《杂文集》、《灵魂与舞蹈》、《尤帕利诺斯》、《文学杂集》让·莫雷亚斯:《象征主义宣言》叶芝:《诗歌的象征意义》、《论文与序言》、《探索集》、《评论选》希蒙斯:《象征主义文学运动》普鲁斯特:《追忆逝水年华》庞德:《埃兹拉·庞德论文集》、《严肃的艺术家》、《怎样阅读》、《罗曼司精神》、《阅读ABC》、《庞德文学随笔集》五、精神分析学派(文艺心理学派)弗洛伊德:《梦的解析》、《自我与本我》、《精神分析引论》、《日常生活的生理病理学》《性欲三论》、《图腾与禁忌》、《自我与伊德》、《超越快乐原则》、《创作家与白日梦》荣格:《无意识心理学》、《心理类型》、《原型与集体无意识》、《精神分析理论》、《心理学与宗教》霍兰德:《精神分析学与莎士比亚》、《早期现代喜剧》、《莎士比亚的想象》、《文学反应动力论》、《本义的诗歌:文学精神分析学引论》六、神话原型批评(文艺心理学派)弗雷泽:《金枝》、《图腾崇拜与族外婚》、《旧约中的民间传说》荣格:《心理学与文学》、《荣格文集》、《无意识心理》、《分析心理学文集》、《心理学与炼金术》卡西尔:《象征形式哲学》列维·布留尔:《原始思维》列维-斯特劳斯:《野蛮人的心灵》、《语言学与人类学的结构分析》、《亲属关系的基本结构》、《野性思维》弗莱:《批评的剖析》、《论美学》、《视象与构图》、《艺术家和心理分析》、《批评之路》《世俗圣经:传奇结构研究》、《同性的寓言:诗的神话研究》克莱夫·贝尔:《艺术》、《自塞尚以来的绘画》、《19世纪绘画的里程碑》七、文化——历史学派维戈茨基:《艺术心理学》八、俄国形式主义雅各布森:《语言与文学研究论纲》(与合著)、《俄国现代诗歌》、《论捷克诗歌》、《普通语言学论文集》什克洛夫斯基:《作为手法的艺术》、《词语的复活》、《文学与电影》、《散文论》、《托尔斯泰的小说〈战争与和平〉中的材料与风格》、《奇士运动》、《第三种制作》坦尼亚诺夫:《托斯妥耶夫斯基与果戈里》、《语言与文学研究论纲》艾亨鲍姆:《俄国抒情韵文旋律学》、《“形式方法”的理论》、《卡拉姆辛》、《文学透视》《文学》、《托尔斯泰》九、分析美学维特根斯坦:《逻辑哲学论》、《哲学研究》、《关于数理基础的意见》十、现象学与存在主义施莱尔马赫:《宗教讲演录》、《基督教信仰》施莱格尔:《断片集》胡塞尔:《现象学的观念》狄尔泰:《体验与诗》茵加登:《文学的艺术作品》、《艺术作品的本体论》、《对文学的艺术作品的认识》、《体验艺术作品和价值》杜夫海纳:《审美经验现象学》、《先验的概念》、《语言与哲学》、《诗学》、《美学与哲学》乔治·布莱:《阅读现象学》海德格尔(Heidgger):《存在与时间》、《康德与形而上学的问题》、《什么是形而上学》《真理的本质》、《形而上学导论》、《艺术作品的本源》(《林中路》中的论文)、《生存与存在》、《艺术与空间》萨特:《存在与虚无》、《存在主义是一种人道主义》、《辩证理性批判》、《想象》、《想象心理学》、《什么是文学》加缪:《西西弗的神话》尤奈库斯:《戏剧经验谈》十一、英美新批评瑞查兹:《美学基础》、《意义之意义》、《文学批评原理》、《科学与诗》、《实用批评》、《修辞哲学》、《柯勒律治论想象》、《修辞学》艾略特:《传统与个人才能》、《玄学派诗人》、《批评的功能》兰色姆:《新批评》、《文学批评公司》、《世界之躯》、《绕过重林:1941年——1970年论文选》布鲁克斯:《怎样读诗》、《怎样读小说》、《现代诗与传统》维姆萨特《词语雕像:诗歌意义研究》、《可恨的对立面:文学与批评研究》、《文学批评简史》(《意图谬见》、《感受谬见》)燕卜荪:《含混的七种类型》、《复义七型》、《牧歌的几种变体》、《复杂词的结构》韦勒克、沃伦:《文学原理》、《批评的诸种概念》、《近代文学批评史》艾布拉姆斯:《镜与灯》、《解放的安琪儿》休姆:《古典主义与浪漫主义》十二、符号论美学卡西尔:《符号形式的哲学》、《语言与神话》、《论人》(《The essay on man》)苏珊·朗格:《哲学新解》、《符号逻辑导论》、《情感与形式》、《艺术问题》、《心灵:论人类情感》格雷马斯:《结构语义学》杰姆逊:《后现代主义与文化理论》十三、格式塔心理学派、结构主义鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》:《作为艺术的电影》索绪尔:《普通语言学教程》皮亚杰:《结构主义》、《发生认识论原理》霍克斯:《结构主义和符号学》列维-斯特劳斯:《野性思维》、《结构人类学》、《语言学与人类学的结构分析》、《今日图腾》、《神话学》、《忧郁的热带》普罗普:《民间故事形态学》格雷马:《结构语义学》茨维坦·托多洛夫:《叙述的结构分析》罗兰·巴尔特:《写作的零度》、《S/Z》、《叙事作品结构分析导论》(《符号学原理》)《神话学》、《米舍莱》、《文本的快乐》、《批评论文选》、《批评与真实》、《恋人絮语》拉康:《拉康文选》、《病态心理》、(见《拉康的结构主义精神分析学》)、《自我的语言》、《精神分析学的四个基本概念》托多洛夫:《〈十日谈〉的语法》、《散文中的诗学》《幻想:对一个文学类别的分析》福柯:《疯癫与文明——古典时代的疯癫》、《性史》、《知识考古学》、《事物的秩序》、《权力/知识》、《词与物》、《规训与惩罚》、《临床医学的诞生》巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》、《巴赫金全集》、《文艺学中的形式主义方法》、《哲学美学》、《诗学与访谈》、《拉伯雷研究》、《小说理论》、《周边集》、《文本:对话与人文》、《走向行动哲学》十四、解构主义德里达:《结构,符号,与人文科学话语中的嬉戏》、《论文字学》、《人类科学话语中的结构:符号和游戏》、《言语和现象:胡塞尔现象学的符号问题概论》、《播撒》、《语音现象》《文字与差异》《白色的神话》《真理供应商》《有限的内涵》《著名活动的语境》《继续生存》《联系的补充》保罗·德·曼:《盲目与洞见》、《阅读的寓言》、《被毁损了形象的雪莱》、《对理论的抵制》哈罗德·布鲁姆:《雪莱的神话创造》、《幻想的伴侣》、《布莱克的启示》、《影响的焦虑》《误读图示》、《叶芝》、《诗歌与压折》米勒:《狄更斯的小说世界》、《神的隐没:五位19世纪作家》、《阅读伦理学》杰弗里·哈特曼:《超越形式主义》、《阅读的命运》、《荒原上的批评》希利斯·米勒:《作为寄主的批评家》、(《最新西方文论选》)十五、西方马克思主义卢卡契:《审美特性》、《历史与阶级意识》、《心灵与形式》、《德国新文学史纲》、《社会存在本体论》、《现实主义论文集》葛兰西:《狱中札记》、《狱中书简》布洛赫;《乌托邦精神》、《希望的原则》、《间离》布莱希特:《现实主义理论的形式主义特征》、《布莱希特论戏剧》、《人民性与现实主义》、《戏剧小工具篇》本雅明:《论文学》、《德国悲剧的起源》、《机械复制时代的艺术产品》、《歌德的(亲和力)》霍克海默:《传统理论和批判理论》、《启蒙的辩证法》(与阿多诺合著)、《理性的晦暗》本杰明:《作为生产者的作家》、《机械复制时代的艺术品》、《理解布莱希特》阿多诺:《启蒙的辨证法》、《否定的辨证法》、《新音乐哲学》、《三棱镜》、《音乐社会学导论》、《文学札记》、《美学理论》、《克尔凯郭尔:美的构造》、《现代音乐的哲学》、《新音乐哲学》阿诺德:《诗歌研究》弗洛姆:《逃避自由》、《心理分析和伦理学》、《爱的艺术》、《在幻想锁链的彼岸》马尔库塞:《献给历史唯物主义现象学》、《论具体哲学》、《文化的肯定性质》、《理性与革命》、《爱欲与文明》、《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》、《论解放》、《反革命与造反》、《作为现实形式的艺术》、《审美之维》哈贝马斯:公众社会结构的变化》、《理论与实践》、《论社会科学的逻辑》、《认识和人的旨趣》、《作为意识形态的技术和科学》、《文化与批判》、《晚期资本主义的合法性问题》、《论历史唯物主义重建》、《交往行为理论》、《现代性的哲学话语》、《新诗学主义》、《后形而上学思考》、《现代性对抗后现代性》、《公共领域的结构转型》利奥塔德:《后现代状况:知识报告》阿尔都塞:《阅读(资本论)》、《保卫马克思》、《列宁和哲学》、《政治和历史》马契雷:《文学生产原理》、《文学分析——结构主义的坟墓》哥德曼:《人文科学与哲学》、《隐藏的上帝》、《拉辛》、《辩证法探索》、《论小说的社会学》、《马克思主义和人文科学》、《现代社会中的文化创造》、《发生结构学》伊格尔顿:《批评和意识形态——马克思主义文艺理论研究》、《马克思主义与文学批评》、《尔特·本雅明或革命批评》、《文学原理引论》、《审美的意识形态》、《文学原理引论》詹姆逊:《萨特:一种风格的起源》、《马克思主义与形式》、《语言的牢笼》、《政治无意识》、《现代主义与女化理论》十六、阐释接受理论、读者反映批评狄尔泰:《阐释学的形成》赫斯:《解释的有效性》、《解释的目的》伽达默尔:《真理与方法》、《柏拉图的辩证伦理学》、《柏拉图与诗人》、《歌德与哲学》、《美的现实性——作为游戏、象征、节日的艺术》、《美学与解释学》、《科学时代的理性》、《诗学》利科:《雅斯贝斯的哲学和存在》、《意志哲学》、《隐喻的规则》、《解释的冲突》、《解释学与人文科学》伊塞尔:《文本的召唤结构》、《阅读行为:审美反映理论》、《读者:现实主义小说的组成部分》尧斯:《文学史作为向文学理论的挑战》、《审美经验与文学解释学》、《在阅读视界变化中的本文》、《艺术史和实用主义史》、《审美经验小辩》、《风格理论和中世纪文学》伊瑟尔:《召唤结构》、《隐含读者》费希:《文学在读者中:感受文体学》十七、女权主义波伏娃:《第二性》凯特·肖班(Kate Chopin)《觉醒》玛丽·艾尔曼(Mary Ellman):《思考妇女》C.P.吉尔曼(Charlotte Perkins Gilman):《黄色糊壁纸》苏珊·古芭(Susan Gubar )、桑德拉·吉尔伯特(Sandra Mglbert):《阁楼上的疯女人》伊莱恩·肖瓦尔特(Elaine Showatter):《她们自己的文学》凯特·米利特:《性的政治》、《迈向女权主义诗学》(文)、《荒原中的女权主义批评》(文)(《最新西方文论选》)露丝·伊利(Lucy Irigaray):《他者女人的反射镜》、《精神者的语言》、《一之性别》艾莱娜·西苏(Helen Cixous)参见《当代女性主义文学批评》张京媛编,北大出版社,1992年版克丽斯蒂娃:《中国妇女》肖沃尔特:《她们自己的文学》卡普兰:《现代英国小说中的女性意识》十八、新历史主义斯蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt):《文艺复兴时期的自我塑造:从莫尔到莎士比亚》、《莎士比亚的协商》、《学会诅咒》、再现英国的文艺复兴》、《不可思议的领地》、《回声与惊叹》、《向灾祸学习》海登·怀特(Hayden White):《元历史:19世纪欧洲的历史想象》、《话语转喻论》、《无历史》、《论维柯》、《历史之用》、《形式的要旨:叙事话语与历史表征》十九、后殖民主义萨义德(Edward W.Said):《东方学》(《东方主义》)、《文化帝国主义》、《世界、文本、批评家》、《开端:意图与方法》、《约瑟夫·康拉德与自传体小说》斯皮瓦克(Gayatri C.Spivak):《在教学机器之外》、《在他者世界里:文化政治论文集》、《阐释的政治》、《移置作用与妇女的话语》霍米巴巴(Homi Bhabba)《文化定位》杰姆逊:《处于跨国资本主义时代中的第三世界文学》艾勒克·博埃默:《殖民与后殖民文学》丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》弗吉尼娅·沃尔夫:《一间自己的屋子》二十、后现代主义哈桑:《后现代转折》斯潘诺斯:《边界二:后现代主义文学杂志》布希亚德:《大众传媒理论》、《交流的心醉神迷》二十世纪西方文论走向1、从现代到后现代2、从知识话语到意识形态文本3、从诗学文化到文化诗学4、从分析走向综合5、从多元走向边缘6、从吸收、对话走向发展一作者系统(一)表现主义1、克罗齐2、科林伍德(二)象征主义1、瓦莱里2、叶芝3、庞德4、休姆(三)生命直觉主义1、柏格森2、威廉·詹姆斯(四)精神分析1、弗洛伊德2、荣格3、霍兰德4、拉康二作品系统(一)形式主义1、什克洛夫斯基2、雅各布森3、艾亨鲍姆(二)英美新批评派1、瑞恰兹2、艾略特3、兰色姆4、布鲁克斯5、燕卜荪6、维姆萨特7、韦勒克(三)结构主义1、巴尔特2、托多洛夫3、巴赫金三读者系统(一)文学现象学1、英伽登2、海德格尔(二)文学阐释学1、伽达默尔(三)接受美学1、姚斯2、伊瑟尔四文化——社会系统(一)新马克思主义1、卢卡契2、葛兰西3、马舍雷和戈德曼4、伊格尔顿5、布洛赫6、布莱希特7、本雅明8、阿多诺(二)文学文化学(三)存在主义1、萨特2、尤奈斯库(四)社会批判理论1、马尔库塞2、弗洛姆3、哈贝马斯五后现代系统(一)解构主义1、德里达2、耶鲁学派3、艾伯拉姆斯4、福科(二)后现代主义1、贝尔2、利奥塔德3、杰姆逊4、哈桑5、斯潘诺斯6、布希亚德(三)女性主义1、波伏娃(四)新历史主义1、格林布拉特2、海登·怀特(五)后殖民主义1、赛义德2、斯皮瓦克。

西方美学史摘抄

1. 古希腊美学:古希腊哲学家将美与真、善、义一起构成了“四德”,认为美是一种本质上的普遍质量,美感是一种普遍性的认知能力。

2. 文艺复兴美学:启蒙运动带来了对美学的重大影响,文艺复兴时期的美学家强调人的自我意识和自我表达,鼓励人们寻找真正的内在美。

3. 浪漫主义美学:浪漫主义美学追求直观的、个性化的、感性的美感体验,强调想象力、情感和自然等元素。

4. 现代主义美学:现代主义美学不再追求自然的美感体验,而是寻求在抽象、形式、结构等方面的完美表达。

5. 后现代主义美学:后现代主义美学试图打破传统的美学模式和观念,将重点放在个体和社会的关系上,强调反思、接触和批判。

6. 生态美学:生态美学关注环境与人类之间的相互关系,旨在鼓励人们以可持续发展的方式来管理自然资源。

7. 科技美学:科技美学将高科技技术与艺术相结合,研究科技和艺术之间的互动和交叉点,探索新的美感表达方式。

8. 大众文化美学:大众文化美学探讨了流行文化、娱乐和大众传媒的美学价值,认为这些文化形式可以提供人们娱乐、教育

和艺术体验的机会。

9. 跨文化美学:跨文化美学认为美学经验不仅仅是在一种文化中的体验,而是在多元文化环境中的交流与交融,强调文化交流与相互理解的重要性。

西方美学总汇

原始时期:

人类审美的发展是沿着发现形体——改造物体形态——塑造器物形态的过程进行的。

在设计的产生初期,功能——这一重要的设计理论范畴,此时悄然成为设计的主角,从这一时期的器物造型中可以粗略地看出设计美学的发展取向是围绕着的“功能”这一中心进行的。

古希腊时期:

最早提出较有系统的美学思想的,是一些研究宇宙构成的哲学家。

他们认为宇宙是由某种或某些元素,按照一定的“秩序”构成的;人的心灵也是由同样的元素构成的,因之人能够认识世界。

公元前6世纪的毕达哥拉斯学派认为,数的秩序、比例和尺度,不仅构成了宇宙万物,而且构成了宇宙的和谐。

美,就是从和谐中产生的。

例如音乐的美,就是由不同长短高低的声音,按照数的比例关系所形成的和谐。

整个宇宙是一曲和谐的音乐。

他们有“天体音乐”的讲法,其他如“黄金分割”、“多样统一”等美学上的形式观念,也是根据数的秩序提出来的。

节奏、对称、和谐等形式观念,是希腊美学思想的理论基础。

古罗马时期:

从公元前3世纪到公元3世纪,罗马帝国代替希腊城邦,成了西方政治、经济和文化的中心。

美学思想基本上从古希腊继承下来,以希腊为典范,被称为古典主义。

罗马时期的美学家,主要代表人物有贺拉斯、郎加纳斯和普罗提诺等。

郎加纳斯的《论崇高》从哲学的高度来探讨,认为崇高的风格来自伟大的思想,而伟大的思想又是“伟大心灵的回声”。

它把文艺创作从重视形式技巧,转移到重视精神修养。

”。

《论崇高》仍然没有超出古典主义范围。

普罗提诺他和柏拉图一样,都把美看成是超现实的精神性的东西。

但他不同于柏拉图,他承认物质世界呈现于感官的美,虽然感官的美的源泉仍然是理念。

普罗提诺不同意把美看成是比例和对称的希腊传说观点。

他认为,有些对称的东西固然是美的,但有些单一东西,如阳光,也是美的。

而且同样一张对称的脸,有时美,有时丑,美的原因不在于对称,而在于能够赋予事物形式的心灵,在于来自神那里的理性。

普罗提诺把美学导向了神学唯心主义,从而为中世纪的美学思想开启了先声。

中世纪美学思想:

欧洲中世纪起于5世纪西罗马帝国的灭亡,止于15世纪资产阶级文化的兴起。

在1000多年的历史中,宗教和神学统治了意识形态领域,艺术和美被认为是属于感性世界的享乐,因而当成异教的东西,受到排斥和打击。

中世纪的美学思想有以下特点:

①以上帝的名义来讲美。

按照基督教的教义,上帝是唯一真实的存在,只有上帝的美才是真实的。

现实世界的美,是上帝作为万物的创造者,把自己的形象反映到他的作品中的结果。

②反对艺术,实际上却又承认了艺术的存在。

镜子中的人像唯其是不真实的,所以才能成为一个真实的映象;感情也不能一概否定,为了使基督教的教义具有说服力,需要激发感情,象夸张、隐喻之类的东西,是可以允许的

③重视形式。

形式来自上帝。

奥古斯丁说:美是“各部分的匀称加上色彩的悦目”。

托马斯·阿奎那在《神学大全》中也说,美有三个要素:第一是完整或完美,凡是不完整的东西就是丑的;其次是适当的比例或和谐;第三是鲜明,鲜明的颜色是公认的美。

④美是有等级的。

柏拉图给美划分过等级,新柏拉图学派更加重视美的等级。

他们从物质感性的美,一层层引向道德性的内在的美,以至达到最高的上帝的美。

越是物质的就越低级;越是精神的就越高级。

也反映了中世纪美学思想重精神轻物质的神学唯心主义的根本性质。

中世纪美学思想复杂而又矛盾。

它既是神学的附庸,又有反神学的东西。

文艺复兴时期的美学思想,就是在中世纪美学思想的胚胎中孕育出来的。

文艺复兴时期:

文艺复兴时期的美学思想14世纪开始于意大利,文艺复兴时期美学思想最根本的特点,是从神学的迷雾中走出来,面对现实的人,歌颂人的理性、智慧和力量,歌颂人的世俗的美和欢乐。

以这种特殊的方式进行反对神学的斗争。

文艺复兴时期的美学主张,艺术要从人的技艺上升到哲学智慧的高度。

达·芬奇在《手记》中,直接称绘画为哲学,说画家不仅是用眼睛执着地观看自然,而且更多地要“思考他所观看到的一切”。

文艺复兴时期的美学,在人与神的对立中发现了人,并将艺术引向了人,但对人的了解还是抽象的,还不了解人本身也是矛盾的对立物,不了解理性与存在、认识与情感、思维与感觉、个人与群体的同一是通过矛盾运动才实现的。

法国启蒙运动:

启蒙运动是思想和文艺领域里反新古典主义的运动。

继文艺复兴之后它进一步从思想上打击了封建统治和教会神权。

最著名的代表是伏尔泰、D.狄德罗和J.-J.卢梭。

狄德罗的美学思想建立在唯物主义认识论的基础之上。

他提出“美是关系”的论点,认为只有“关系”的性质才能使事物成为美的事物。

他还区分出“实在的美”和“相对的美”,前者是独立于人之外的客观存在的美,后者是关系到审美者个人的美。

在审美标准上他提出了真、善、美的统一论,而他所谓的真、善的具体内容是资产阶级人道主义。

他认为艺术来源于生活,主张艺术模仿自然。

在造型艺术上,他力图扭转绘画的浮华纤巧的风气,反对迎合贵族社会口味的新古典主义绘画,颂扬热心描写第三等级的生活题材的新画风。

美和美德问题是卢梭全部著作关注的中心。

卢梭认为对奴役的仇恨和为自由而献身才是真正美德的内容。

美和美德是分不开的。

艺术的美必须反映美德的内容。

鲍姆嘉他根据传统的说法,把人的心理活动分成知、意、情三个部分。

知,是理性认识,已有逻辑学来研究;意,是道德活动,已有伦理学来研究;情,就是感性认识,也应当有一门专门的学科来研究。

德国古典美学:

英国经验主义美学、德国理性主义美学、法国启蒙运动美学,三者同时出现于18世纪,这时是西方美学思想高度繁荣和发达的时期。

德国古典美学则给美学建立了完整的体系。

以柏拉图和亚里士多德为代表的希腊美学思想,是人类早期美学思想发展的一个高峰,以康德和黑格尔为代表的德国古典美学则是西方资产阶级美学思想发展到成熟阶段的另一个高峰。

康德的美学,是要为感性经验中快与不快的感情寻求具有普遍性和必然性的先验理性原则。

他所说的“判断力”,就是指给特殊的感性事物寻求普遍规律的反思判断力。

席勒作为审美观照与艺术创造的"游戏冲动",也是“感性冲动”与"形式冲动"的统一与和谐。

黑格尔关于“美是理念的感性显现”的著名论断,更是感性与理性的统一。

黑格尔的美学,主要是研究艺术美。

在艺术美中,感性与理性、个别与一般、客观与主观,达到了美学领域中最高的统一。

在黑格尔的体系中,唯心主义美学得到了最辩证的完成。

德国古典美学以后,西方美学思想向着3个方向发展:①发展唯心主义,形成了19世纪中叶以后形形色色的资产阶级美学思想;②经过费尔巴哈的批判,发展成为以车尔尼

雪夫斯基为代表的俄国革命民主主义的美学思想;③经过马克思和恩格斯的批判和改造,继承了以前的美学的“合理内核”,使其成为马克思主义美学的一个重要来源。

近现代美学:

俄国革命民主主义美学19世纪40~70年代产生和形成的俄国革命民主主义美学,建立在唯物主义的哲学基础之上,与当时的现实生活和艺术实践紧密联系在一起,服务于俄国民主解放运动。

俄国革命民主主义者注重文艺的真实性,主张文学艺术作品应当按照生活的本来面目如实地表现和描绘现实,揭露生活的本质,忠实地反映多种多样的实际生活,强调“在有真实的地方,也就有诗”。

他们还深刻地阐述了文艺的形象性和典型性的特征,认为艺术是寓于形象的思维,要创造真实可信的活生生的典型形象才能感染和鼓舞人。

俄国革命民主主义美学的显著特点,是明确地主张艺术应当为社会服务,应当关心社会的改革和发展。

从赫尔岑开始,俄国革命民主主义者都非常重视文艺的社会职能。

俄国革命民主主义美学思想促进了现实主义文艺理论的发展,但这种美学思想是建立在人本主义的唯物主义哲学思想的基础之上的,缺少历史的、发展的眼光,而且还具有浓厚的空想社会主义的色彩。

西方古典美学最基本的命题是黑格尔的“美是理念的感性显现”,西方现代美学最基本的命题是克罗齐的“美是情感的感性显现”。

两人都认为自然美不是客观存在,而是艺术家的发现、创造。