官鉴学堂元青花瓷底足辨识

- 格式:doc

- 大小:18.33 KB

- 文档页数:10

官鉴学堂元青花瓷底足辨识青花缠枝牡丹云龙纹罐一件古瓷,看底足,如同性别的判断,翻过来是“公”是“母”(是真是假),一下就可知。

所以,底足是瓷器的“软肋”。

抓住它,往往可以收到事半功倍之效。

对于元青花瓷来说,元代时“既仔细又随意”的制造风格导致了其造型品种的复杂多样和差异。

这种差异又使得元青花瓷器的底足也都各有不同,再加上造假者的刻意模仿,给真假识别上带来一定影响。

识别元青花瓷底足的依据1)有明确地点的出土器物和出土底足瓷片。

2)特征明显的馆藏品和民间收藏品。

3)传世品。

鬼谷子下山青花图罐这三点中后两点争论多。

而第二点大多数馆藏品和收藏品都很难被证明为是第一点依据(一是公家馆藏或收藏,一是私人馆藏或收藏,不依公或私而改变性质)。

目前所知除高安、包头、保定、蚌埠等地少数馆藏品为有明确地点的出土器物外,其余各地馆藏品和收藏品仍属于特征明显之列。

第三点传世品对于国内器物来说很难对号入座,只有国外伊拉克、伊朗等国博物馆珍藏品可就此说。

此三点依据也是识别元青花瓷其它诸多特征的基础。

综合目前所知,元青花瓷底足特征如下1手工拉坯旋削结合,足底不上釉大、中罐、梅瓶1、平切足。

显极干(仿品干度显弱)。

2、足底旋削挖出,较浅(深几毫米之间),底削平,或有旋痕、或隐现旋痕、或无旋痕。

旋痕情况如下:1)宽道或窄道旋痕(海螺状),如从中心为起点计,纹路一般顺时针旋,也有极个别逆时间旋,其实为左、右手不同习惯加工者加工态。

2)同心圆旋痕(类似纹,宽窄细密均有,实质仍属正常旋痕)。

3)有的器物会出现跳刀痕或旋裂撕痕。

4)有的器物中心留有乳钉痕,不是全有。

对隐现旋痕的器物须认真仔细看才能发现。

另外较特殊的为同心圆旋痕,如伦敦拍卖的鬼谷下山罐、包头元青花缠枝牡丹纹大罐等即类似。

上述痕纹,不一定集中在一个器物上。

3、足墙以宽大为特点,大罐等足墙宽2—4厘米左右,梅瓶、中小罐等小于该尺寸(依大小器型而不同)。

4、足墙外胎釉结合处一圈手工斜削,宽几毫米之间不等。

元青花底足特征范文元青花底足是指元代青花瓷器的底和足部特征。

元青花底足在瓷器制作中起着非常重要的作用,不仅为整个瓷器提供了稳定的支撑,还展现了中国古代陶瓷工艺的精湛技术和独特魅力。

下面将从底部和足部两个方面对元青花底足的特征进行详细介绍。

一、底部特征1.底釉肥厚饱满:元青花底足的底釉肥厚饱满,光洁如镜,没有流淌痕迹。

这是由于元代瓷器的烧制温度高,底釉熔融度大,所以釉质能够完全遮盖胎体。

2.青花渗透:元青花底部常有青花渗透的现象。

这是因为元代青花的釉下彩料中含有铁元素,能够在高温下渗透到胎体中,使得底部呈现出深沉的青花色彩。

3.纹饰画风丰富:元青花底部常绘有各种纹饰,如莲花、葵花、牡丹等。

这些纹饰画风多样,线条流畅,丰富了整个底部的艺术感。

4.道字款识:元青花底部还常见到道字款识的出现。

这是元代瓷器的一种特色表现,是瓷器制作工匠们对自己作品的标志和自豪。

二、足部特征1.脚根厚实:元青花足部的脚根常常非常厚实且结实,能够稳定地支撑整个瓷器。

脚根通常呈圆形或方形,粗糙的表面有时会刻上纹饰,增加瓷器的美感。

2.足底呈凸起状:元青花瓷器的足底呈凸起状态,与底部形成一个稳定的三角支撑结构。

这种足底的设计使得瓷器能够更好地站立并充分发挥其功能。

3.足部底纹:元青花足部常见底纹,如云纹、莲子纹、鱼鳞纹等。

这些底纹不仅起到装饰作用,还能增加瓷器的稳定性,防止滑动。

4.自然断裂:元青花足部的自然断裂是指瓷器在制作过程中底部留下的自然断裂线。

这种自然断裂线的存在使得瓷器看起来更加自然和古老,增加了其艺术品位。

以上就是元青花底足的特征。

元青花瓷器以其独特的制作工艺和精湛的技术成为了中国陶瓷史上的经典之作,底部和足部特征展示了元代瓷器制作工艺的高超水平和独特魅力。

它们对于后世陶瓷艺术的发展产生了深远的影响,是中国陶瓷文化宝库中不可或缺的一部分。

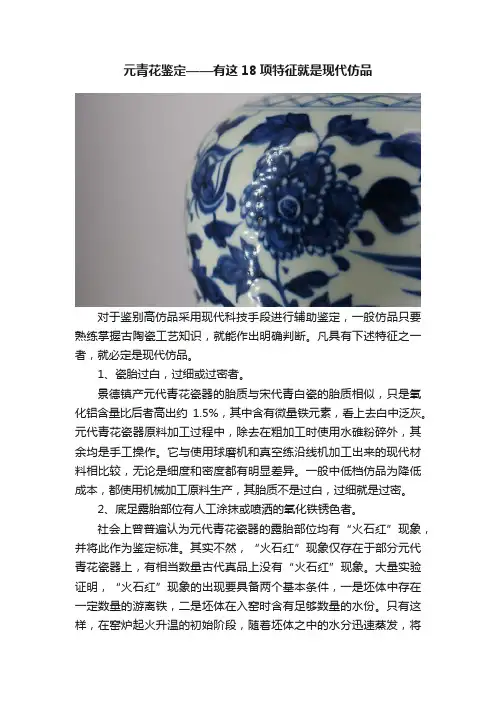

元青花鉴定——有这18项特征就是现代仿品对于鉴别高仿品采用现代科技手段进行辅助鉴定,一般仿品只要熟练掌握古陶瓷工艺知识,就能作出明确判断。

凡具有下述特征之一者,就必定是现代仿品。

1、瓷胎过白,过细或过密者。

景德镇产元代青花瓷器的胎质与宋代青白瓷的胎质相似,只是氧化铝含量比后者高出约1.5%,其中含有微量铁元素,看上去白中泛灰。

元代青花瓷器原料加工过程中,除去在粗加工时使用水碓粉碎外,其余均是手工操作。

它与使用球磨机和真空练沿线机加工出来的现代材料相比较,无论是细度和密度都有明显差异。

一般中低档仿品为降低成本,都使用机械加工原料生产,其胎质不是过白,过细就是过密。

2、底足露胎部位有人工涂抹或喷洒的氧化铁锈色者。

社会上曾普遍认为元代青花瓷器的露胎部位均有“火石红”现象,并将此作为鉴定标准。

其实不然,“火石红”现象仅存在于部分元代青花瓷器上,有相当数量古代真品上没有“火石红”现象。

大量实验证明,“火石红”现象的出现要具备两个基本条件,一是坯体中存在一定数量的游离铁,二是坯体在入窑时含有足够数量的水份。

只有这样,在窑炉起火升温的初始阶段,随着坯体之中的水分迅速蒸发,将游离铁带到坯体表面形成“火石红”。

一般来讲,第一个条件属于内因,是元代青花瓷器普遍具备的,而第二个条件是外因,不是元代青花瓷在烧制前的必备条件。

有的器物在烧制前已经“干透”,甚至装窑时使用的“垫饼”也已不含水分。

尚若如此,所烧器物的表面就很少出现“火石红”现象。

由于低档仿品的坯体内不含游离铁,仿制者就用涂抹或喷洒氧化铁锈的方法来造假,实际上是欲盖弥彰,它与真正的“火石红”和“糊米底”存在明显差异,懂行者一看便知。

3、内壁光滑无纹者。

元代器物多采用手工拉坯或脱坯成型工艺,在瓶、罐等器物内壁往往会流流下显的指纹和旋纹。

如果在器物的内壁没有发现指纹和旋纹就是采用现代注浆成型工艺生产的低档仿品。

我们仔细观察这类器物内底靠圈足部位还会发现一圈凹下去的“注浆印”。

元代青花罐内部和底的特征

元代青花罐是中国古代陶瓷的一种,它具有独特的特征,包括

内部和底部的特征。

首先,我们来看元代青花罐的内部特征。

元代

青花罐的内部通常呈现出一种深蓝色的釉色,这是青花瓷的特点之一。

这种深蓝色的釉色常常带有斑驳和流动的效果,形成了独特的

纹理和图案,给人一种古朴典雅的感觉。

此外,元代青花罐内部的

装饰通常以植物、花卉、人物或动物等为题材,线条流畅,造型生动,展现出当时的艺术风格和审美趣味。

其次,让我们来看元代青花罐底部的特征。

元代青花罐的底部

通常呈现出浅灰色或者棕色的胎釉,胎釉质地细腻,釉面光滑,有

时还会留下一些烧制痕迹或者窑变的痕迹,这些痕迹往往是鉴别真

伪的重要依据。

此外,元代青花罐的底部还常常刻有款识或者是底款,款识内容包括制作工匠的姓名、年代、窑口等信息,有助于我

们对青花罐的历史和来源进行考证和研究。

总的来说,元代青花罐内部呈现出深蓝色的釉色和精美的装饰,底部则呈现出胎釉质地细腻、款识等特征。

这些特征不仅展现了元

代青花罐的艺术价值和历史价值,也为我们研究和鉴别元代青花罐

提供了重要的线索和依据。

希望这些信息能够对你有所帮助。

元青花胚底部特征

元青花胚底部的特征如下:

1. 圈足:元青花瓷瓶、罐类器的底部多呈内凹圈足状,足底宽厚,少量足底呈外侧斜削状,挖足有浅有深,多为挖浅足。

2. 砂底和釉底:绝大部分元青花瓷器为砂底,即底部露胎不上釉。

也有釉底的,如河北省博物馆藏元代青花狮子戏球纹八棱玉壶春瓶即是釉底。

3. 旋纹:修坯时大多已经修去,不见旋纹。

也有少数保留,多为疏间距旋纹,绝无明清时的密旋纹。

起刀点如逗号,干脆利落,或带起一个小乳丁。

旋纹方向为左旋。

4. 窑红:大多不见窑红,但也有少数有之。

多为浓重的橘红色,不见后世才有的“枇杷黄”。

5. 胎质:有的足底砂胎显有扎紧感,也有的胎质略呈疏松感,细小砂眼及黑糊麻点清晰可见,有的足底微凸起呈鸡心状。

瓶、罐足底多有旋痕纹,呈火石红及赭红色,有的圈底及足底稀朗小颗料石明显可见,粘有稀朗大小块不一的黑釉斑痕,并有自然炸开状。

元青花瓷的底足特征通常包括以下几点:

1. 底足形态:元青花瓷的底足多为宽足,形态有浅圈足、深圈足、平底等。

其中大盘的底足多为浅圈足,而小盘的底足多为深圈足。

2. 胎质:元青花瓷的胎质较为粗糙,胎色有灰白、青灰、火石

红等。

由于胎质粗糙,在底足和器身常出现一些气孔。

3. 釉面:元青花瓷的釉面多为青白色,有些呈现灰白或黄白色。

釉面光泽度较高,有玻璃质感。

4. 开片纹:元青花瓷的底足和器身有时会出现开片纹,这是因

为胎釉结合不好所导致的。

5. 足部特征:元青花瓷的足部多为宽足,有些足部还带有棱角。

在修足方面,元代工匠通常采用刀削的方式修整底足,因此底足边

缘有明显的刀削痕。

需要注意的是,元青花瓷的底足特征并不是绝对的,因为不同

的窑口、不同的时期和不同的工艺技术都可能对底足特征产生影响。

因此,在鉴定元青花瓷时,需要综合考虑其胎、釉、造型、纹饰等

多方面的因素。

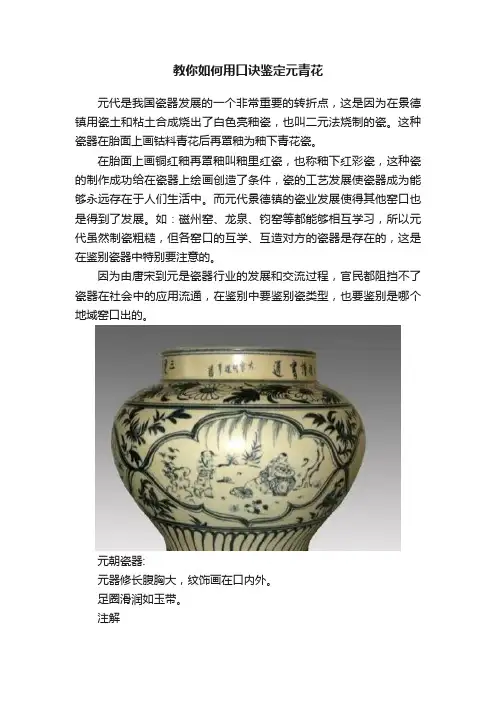

教你如何用口诀鉴定元青花元代是我国瓷器发展的一个非常重要的转折点,这是因为在景德镇用瓷土和粘土合成烧出了白色亮釉瓷,也叫二元法烧制的瓷。

这种瓷器在胎面上画钴料青花后再罩釉为釉下青花瓷。

在胎面上画铜红釉再罩釉叫釉里红瓷,也称釉下红彩瓷,这种瓷的制作成功给在瓷器上绘画创造了条件,瓷的工艺发展使瓷器成为能够永远存在于人们生活中。

而元代景德镇的瓷业发展使得其他窑口也是得到了发展。

如:磁州窑、龙泉、钧窑等都能够相互学习,所以元代虽然制瓷粗糙,但各窑口的互学、互造对方的瓷器是存在的,这是在鉴别瓷器中特别要注意的。

因为由唐宋到元是瓷器行业的发展和交流过程,官民都阻挡不了瓷器在社会中的应用流通,在鉴别中要鉴别瓷类型,也要鉴别是哪个地域窑口出的。

元朝瓷器:元器修长腹胸大,纹饰画在口内外。

足圈滑润如玉带。

注解元朝瓷器立件修长、腹胸大、曲线性强,如:梅瓶胸大,玉壶春瓶腹大,纹饰在口内外都有,留出灯草边,足圈削的不太规范,但润滑如玉石感。

一般来说瓶类底足比较小。

而且梅瓶底边向外闪。

卵白瓷枢府瓷器考:卵白瓷枢府瓷器考枢府瓷器假的少,色属卵白透光少。

底足露胎白泛青,胎厚釉白青色少。

底有乳突带旋纹,足圈壁厚削工好。

釉色混浊微闪青,元代枢府官方保。

枢府两字相对应,多密小泡大件宝。

元明两代都制造,断代定要把色考。

元代粗足显拙大,唯独卵白足圈小。

注解枢府瓷元明两代都有,但在民国以前假的少,属单色釉,显卵白色很特别,白中闪青,釉光不太亮,偏白,像鹅蛋色,胎厚重底无釉,圈足小而厚,胎色白中微青,本来元代削足粗糙,底有旋纹乳凸,但枢府瓷确实比较精细,这恰恰是证明枢府瓷是官办民烧的官器,枢府二字的写法是对称于器物的肩上,底有乳钉和旋纹,泡多密而小,如果釉好而青是明代的,青而色浊是影青演变卵白的早期产品,枢府瓷的足修得好而且小,露胎的足色像晒成的青萝卜干色,白中微泛绿青。

枢府瓷是元代军务部指定烧的一种瓷器,但后来在明代早期也烧了一段时间,其釉亮度高,足比元代的足圈大,枢府二字规正。

馆藏元青花底足大全(没有火石红也有的)

一、梅瓶、大罐等琢器呈现不规则的环形足,圈足并不十分整齐,不很圆。

底部多不施釉,但会有制作时留下的不经意的粘釉痕迹。

部分玉壶春瓶底部施釉,带有明显的刷釉痕。

沙底可见明显的旋削痕及收刀点。

二、大器足底宽厚多为挖足,深浅不一。

器底厚重、圈足厚宽。

从圈足呈八字形旋削修胎;足底普遍有螺旋状旋坯痕、跳刀痕和乳钉状突出点。

底部和圈足内外粘有窑砂,有些已熔入釉中。

在元瓷的沙底上可以看到沙眼,刷痕,黑色的铁质斑点及窑红现象。

三、元青花的胎体普遍较厚重、胎质坚硬;胎内所含的杂质及铁质较多,呈现出颗粒状态突出,瓷胎断面处会有有偏狭形气孔或杂质留下的缝隙。

元青花的瓷胎老化干燥,但断面会呈现糯米光泽,这种情况在玉壶春瓶上最为明显。

大部分底部和圈足内外粘有窑砂,有些已熔入釉中。

“元代青花瓷”的真伪辨识

“元代青花瓷”的真伪辨识

[2011-09-29]

近年古代青花瓷的市场价一路攀升,所示两器物其价格分别达到60万至80万;380万至460万,但目前市场上的赝品不少,藏家应从以下几方面辨伪存真:

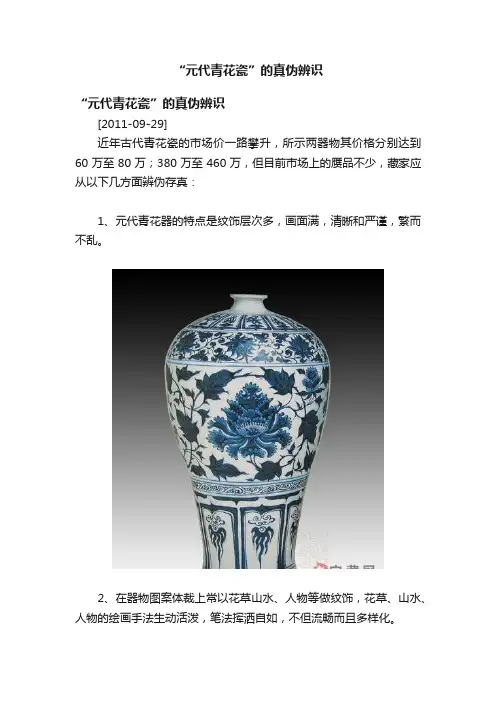

1、元代青花器的特点是纹饰层次多,画面满,清晰和严谨,繁而不乱。

2、在器物图案体裁上常以花草山水、人物等做纹饰,花草、山水、人物的绘画手法生动活泼,笔法挥洒自如,不但流畅而且多样化。

3、元代“青花瓷”在用料上,官窑用的是含铁高的进口钴矿料,故鲜艳色散晕。

民窑则使用的是国产青花料,呈色暗蓝。

4、元代“青花瓷”在图案绘画填色手法上所呈现出的留白空间特点成为元代“青花瓷”最显著的特色。

5、辨别元代“青花瓷”的真伪要从瓷器胎质及声音加以考证。

一般元代“青花瓷”真品在敲打器物声音上前者清脆、有震手之感,而后者则声音坚硬,钢化成度高。

6、在绘画手法上,真品笔法流畅、洒脱形象、生动活泼。

而仿品追求形似及纹饰,故呈现出笔法生硬滞涩,毫不流畅洒脱。

元青花特征与鉴定方法

元青花是中国古代瓷器中的一种特殊类型,它具有独特的艺术价值和历史意义。

在鉴定元青花时,需要注意其特征和鉴定方法,以确保准确识别其真伪。

本文将从元青花的特征和鉴定方法两个方面进行介绍。

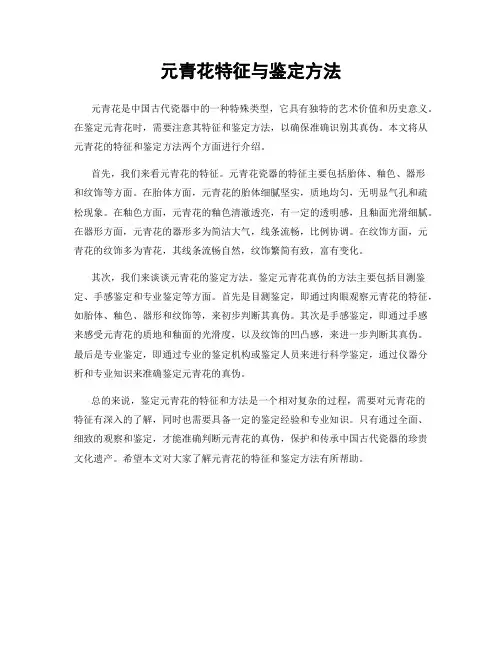

首先,我们来看元青花的特征。

元青花瓷器的特征主要包括胎体、釉色、器形

和纹饰等方面。

在胎体方面,元青花的胎体细腻坚实,质地均匀,无明显气孔和疏松现象。

在釉色方面,元青花的釉色清澈透亮,有一定的透明感,且釉面光滑细腻。

在器形方面,元青花的器形多为简洁大气,线条流畅,比例协调。

在纹饰方面,元青花的纹饰多为青花,其线条流畅自然,纹饰繁简有致,富有变化。

其次,我们来谈谈元青花的鉴定方法。

鉴定元青花真伪的方法主要包括目测鉴定、手感鉴定和专业鉴定等方面。

首先是目测鉴定,即通过肉眼观察元青花的特征,如胎体、釉色、器形和纹饰等,来初步判断其真伪。

其次是手感鉴定,即通过手感来感受元青花的质地和釉面的光滑度,以及纹饰的凹凸感,来进一步判断其真伪。

最后是专业鉴定,即通过专业的鉴定机构或鉴定人员来进行科学鉴定,通过仪器分析和专业知识来准确鉴定元青花的真伪。

总的来说,鉴定元青花的特征和方法是一个相对复杂的过程,需要对元青花的

特征有深入的了解,同时也需要具备一定的鉴定经验和专业知识。

只有通过全面、细致的观察和鉴定,才能准确判断元青花的真伪,保护和传承中国古代瓷器的珍贵文化遗产。

希望本文对大家了解元青花的特征和鉴定方法有所帮助。

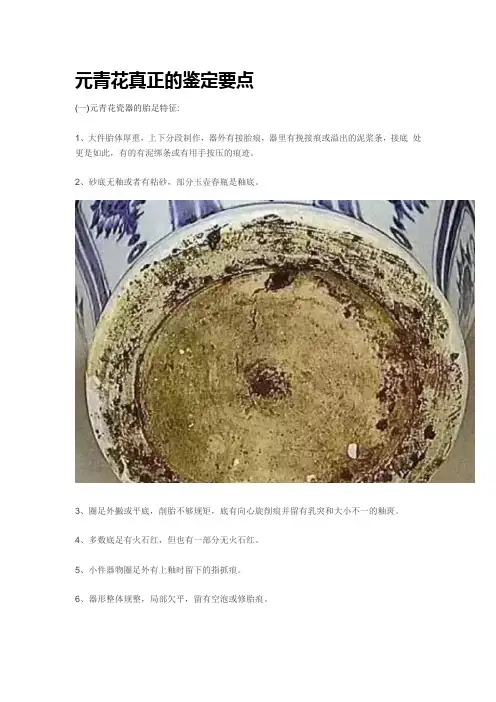

元青花真正的鉴定要点(一)元青花瓷器的胎足特征:1、大件胎体厚重,上下分段制作,器外有接胎痕,器里有挽接痕或溢出的泥浆条,接底处更是如此,有的有泥绑条或有用手按压的痕迹。

2、砂底无釉或者有粘砂,部分玉壶春瓶是釉底。

3、圈足外撇或平底,削胎不够规矩,底有向心旋削痕并留有乳突和大小不一的釉斑。

4、多数底足有火石红,但也有一部分无火石红。

5、小件器物圈足外有上釉时留下的指抓痕。

6、器形整体规整,局部欠平,留有空泡或修胎痕。

7、少数器胫部削胎过薄,烧制时乘受不了器物重量,造成塌陷或歪斜。

8、晚期元青花胎体有的较薄,胎中掺有砂粒,釉较薄。

9、由于胎土可塑性不太好,器物多有窑裂之类的缺陷,盘类尤其突出;相当一些大盘底部向上凸。

(二)元青花瓷器的釉面特征:1、青绿色釉面,釉层较厚,由于釉面含较多的铁,釉色泛青绿。

2、浅亮青色釉面,釉层较薄,配用进口青花,大多数的元青花瓷器是这种釉色,釉厚的釉面常有桔皮纹。

3、卵白色的釉面,多配用国产口青花,釉层厚薄都有。

示优景德镇仿古瓷元青花花瓶摆件牡丹梅瓶博古架装饰工艺品瓷器收藏京东好评率100%无理由退换旗舰店¥2998购买4、灰白色釉面,元青花由于玻老化严重,釉层中形成了较多的“玻老化粥样斑“使釉面灰白,纹饰晕散不清。

5、灰黑色釉面,由于烧结温度不高,晚期元青花瓷器有少数这样的釉面。

还有些灰黑釉面是在瓷器的下部,也就是局部灰黑。

6、元晚期有些青花瓷器的釉面很薄有的地方遮盖不住胎体露胎处为桔红色。

(三)元青花瓷器的青花发色特征:1、发色深浓的苏麻离青,色泛黑,浓黑处釉面下凹如溃疡,有铁斑,斑有锡光。

2、发色浓艳的苏麻离青,颜色最美,色浓处也有锡光斑,这样的元青花瓷器不多见,属于珍品。

3、发色浅淡的苏麻离青,无铁斑,这样的瓷器较常见。

4、进口、国产混合青花料适合画各种题材的图案,美观大方。

5、国产青花,色浅淡发灰。

6、偏窑元青花,多数釉面灰白,青花发黑,器型粗糙。

断代依据各朝代瓷器底足特征鉴定鉴宝入门基础学会你

就是行家

瓷器一直是中国古代文化的瑰宝,通过观察和研究瓷器的底足特征,可以判断出其所属的朝代。

下面是一些常见的瓷器底足特征鉴定方法,在研究和鉴定瓷器时可以参考。

1.元代瓷器底足特征:

元代瓷器的底足形式以圈足为主,通常较厚实,底面平整。

在元代的瓷器上,通常可以看到贴有纹饰的方形足底,这是元代瓷器的特征之一、此外,元代青花瓷器的底釉一般比较粗糙,釉色较浅。

2.明代瓷器底足特征:

明代瓷器的底足形式多种多样,常见的有蟠龙足、莲瓣足、鹤足等。

底面釉色一般较厚,釉质细腻光泽。

蓝色底釉青花瓷器通常釉色较深,有时还会见到有“宣德年制”等字样印刻在底部。

3.清代瓷器底足特征:

清代瓷器的底足特征多样,有花口脱胎、关公战宝马、托绣球、胎底中开等形式,其中以“花口脱胎”最为常见。

清代青花瓷器的底釉一般比较细腻,釉色均匀,而底色较为白净,釉质晶莹透亮。

4.民国时期瓷器底足特征:

民国时期的瓷器底足形式相对规范,多为鲜红色釉底,上书“中华民国”或“制造”字样,同时还常见手绘花卉纹饰,釉面光泽度较强。

需要注意的是,瓷器底足的特征是判断其年代的重要依据之一,但并

不是唯一的鉴定方法。

在鉴定瓷器时,还需要结合其他方面的特征,如器型、纹饰、釉色等,进行综合分析和判断。

要成为一名合格的藏品鉴定行家,必须深入研究和积累大量实践经验。

这只是入门的基础知识,鉴宝还有很多复杂的技巧和知识需要进一步学习

和掌握。

(分享)元代瓷器底足特征,瓷器新老鉴别,图解瓷器的底足特征元瓷足底通常不上釉,处于裸露状态,因此,它是瓷器上最能吐露信息的窗口。

元瓷足底一般为平底,或浅窝底,旋削成型(但个别也有挖削成型的),通常为裸态;有的上有护胎釉,有的连护胎釉也不上。

即使上护胎釉,也极为稀薄,连釉的颜色也看不出来。

宋、清两代瓷器的足底多是有釉的,宋代有的瓷器内外上下通体一色釉面。

明代早期沿用元代习惯,一些大件瓷器的底部也不上釉,但后来多上釉了。

元代瓷器的足底为何不上釉?这一直是人们探讨的问题。

有人认为是因为蒙古人习惯于把器物放在地上,器底是否上釉无所谓。

这显然不符合实际。

因为那些精致的瓷器并不是普通老百姓能享用的,只有王公贵族,达官富商们才有可能使用。

他们并不席地而坐,而是坐在精美的地毯上的。

有人认为是因为元瓷通常又大又重,足底上釉很不方便,在可上可不上时就不上了。

我认为后一种说法比较贴切。

因为足底上釉要增加几道工序,稍不留神会损坏画面。

在元代统治阶级并不刻意要求时,窑主们乐得省些力气而不上釉了。

在这种情况下,足底也不必追求光洁,可以一刀旋削完事。

而且,元代景德镇瓷窑的窑主与窑工不乏从北方磁州窑南下的。

磁州窑就习惯于底部不上釉。

元代瓷盘的足底虽然也不上釉,但修削得十分干净、平整。

即使有螺旋状切削痕和放射状跳刀痕存在,其印痕也很浅。

而瓶、罐类则不然,大多修削潦草,有的竟连修削时在已经修削过的底面上溅粘的瓷土也不掸扫干净。

主要原因在于垫烧面的不同。

瓶、罐类是足圈端垫烧的,而瓷盘除了特别受到重视而修削细致这一点外,它是足圈端与盘底同时垫烧的。

这也是瓷盘底部绝对不会出现釉斑的原因。

元瓷底部常见火石红斑、芝麻斑点、螺旋状切削痕和放射状跳刀痕;除了瓷盘,多见釉斑。

火石红斑和芝麻斑点见附图1221。

上图为火石红斑,中图为黑色芝麻点,下图除了有黑色芝麻点,还含有褐色芝麻点。

在元瓷上,这些色斑出现的几率很高。

有的瓷器不仅有一种色斑,可以有两种甚至三种色斑共同存在。

元青花的底足特征

元青花瓷器是中国古代瓷器之一,以其独特的蓝色花纹和精湛的制作

工艺在世界范围内享有盛誉。

其中,底足是元青花瓷器的重要特征,下面

将详细介绍元青花的底足特征。

首先,元青花的底足通常有三种形态:小圆足、马蹄足和平足。

小圆

足是指底部呈圆形,没有凸起的底角;马蹄足是指底部呈马蹄形,中间凸

起略高;平足是指底部呈平直状,没有凸起和凹陷的地方。

其次,元青花的底足的造型精致,形态匀称。

底足多呈现出小巧玲珑

的风格,同时考虑了瓷器的稳定性和使用性能,使得瓷器可以稳固地放置

在桌面或其他平整的表面上。

底足制作的工艺十分精细,经过反复打磨和

抛光,使得底足表面变得光滑细腻。

再次,元青花的底足通常采用素底的处理方式。

素底是指瓷器底足上

没有绘制任何图案的部分,呈现出纯白的瓷胎。

这种处理方式能够突出瓷

器的蓝花纹饰,给人一种高雅、清新的感觉。

同时,素底还可以帮助人们

更好地分辨瓷器的真伪,因为元青花瓷器的素底处理比较特殊,需要经过

烧制和上釉等多道工序,其底足的质感和颜色与仿制品往往不同。

最后,元青花的底足的底纹也是其特征之一、底纹是指底足上的花纹

图案,通常与花纹主题保持一致。

元青花的底纹多是由抽象的几何纹样或

简单的线条组合而成,如菱形、方形、圆形等形状,给人以整齐和有序的

感觉。

底纹的装饰性并不很强,更多的是起到点缀和衬托花纹主题的作用。

(转)瓷器鉴定学习——元青花瓷器鉴定图解分类:瓷器鉴定知识标签:元青花瓷器鉴定图解古瓷鉴藏家陈树威近年来,古瓷收藏界的元青花热持续升温,国内市场上和收藏家手中的“元青花”成百上千甚至数以万计地出现,真假争论搅得许多古瓷爱好者一头雾水。

现代元青花仿品能不能达到乱真程度?这需要作辩证的分析。

古代瓷器是在当时的社会大文化背景下,多种自然科学和社会科学综合而成的产品。

现代仿古瓷没有条件从胎土原料、釉料配方、彩料加工、烧制工艺等所有方面完全再现600多年前的元代状况。

所以说,元青花的仿品与真品在所有特征上都毫无差别是绝对不可能的。

现在古瓷界讲的元青花和对元青花的鉴定,一般都专指景德镇元代青花瓷。

而景德镇元代青花瓷又可分为用进口苏麻离青料绘制纹饰的“至正型”精品瓷和用国产青料绘制纹饰的普通瓷。

文物鉴定属标型学范畴,即它要借助已知的、经过科学考证是准确无误的典型标本,来对被鉴别器物进行比较、分析,以确定被鉴物的时代、性质与特征,瓷器鉴定也是这样。

古瓷器的传统鉴定,通常是以目测器物的造型、釉、青料、纹饰、胎、款识以及工艺特征等为基本手段,并通过用手摸、掂分量、听声音等一些辅助方式,来辨别瓷器的真伪和烧造窑口、生产年代及艺术价值。

这种鉴定方式简称“眼学”或“目鉴”。

下面就元青花瓷器鉴定,结合图例作一些分析∶一、器形过去古瓷鉴定家面对一件鉴定对象时,首先看它的造型对不对。

但现代仿古瓷高手利用科技手段进行精密测试和反复试验,已能完全掌握各种配方的胎泥的烧制收缩率, 从而使高仿品在造型上几乎可以达到难辨真假的程度,所以,单凭观察和对比器形已不能完全保证鉴定无误了。

我们一定要记住,古瓷鉴定是一门综合性科学,要采取排除法从组成器物的所有要素上逐一鉴别。

如果一件被称之为“元青花”的器物在造型上元青花真品看不出差别,我们只能认为在造型上排除了一个疑点而已,还要再从其他方面鉴别真伪。

二、纹饰元青花的纹饰是有时代特征的,例如料无分水,一笔点画;布局繁满,层次较多;竹叶向上,蕉叶实心;龙身如蛇,龙爪如镰;回纹单画,树稍出刺;仰覆莲瓣互不相连,三道弯如意开光等等。

故宫馆藏元代瓷器底足特征细节图

釉里红地白花暗刻云龙纹四系扁壶底足

青花缠枝牡丹云龙纹罐底足

景德镇窑青花缠枝牡丹纹罐底足

青花八卦纹筒形香炉底足

景德镇窑红釉暗刻云龙纹执壶底足

景德镇窑蓝釉白龙纹盘底足

景德镇窑蓝釉描金折枝花、朵云纹匜底足

釉里红地白花暗刻牡丹纹玉壶春瓶底足

景德镇窑青花飞凤麒麟纹盘底足

景德镇窑青花鸳鸯荷花(“满池娇”)纹花口盘底足

景德镇窑青花凤穿牡丹纹执壶底足

景德镇窑青花云龙纹梅瓶底足

青花花卉纹鼎

龙泉窑青釉执壶

钧窑天蓝釉紫红斑梅瓶底足

钧窑月白釉双耳三足炉。

真品元青花上都有这些典型特征,再不知道就...

真品元青花上都有这些典型特征,再不知道就晚了。

下面分别给你介绍一下,内行人一看就懂[呲牙][呲牙][呲牙]

图1,是凸出器表的接胎痕,如果看不到这道接胎痕十有八九都是新仿的。

图2,是口沿上的毛边,这是古人手工制好后不修胎的习惯。

图3,是器物表面经过长时间深埋土中产生的钙化痕斑。

图4,是底部的麻苍土特征和挖足不够平整,显示出原汁原味的手工艺痕迹。

图5,是器物墙足上留下的垫砂痕,也叫黑疵。

图6,是器物颈部产生的爆釉痕迹。

图7,是元青花罐底部的鸡爪纹痕迹,这些状如鸡爪的痕迹没有几百年的历史是长不出来的。

图8,是元青花苏麻离青料凝聚的铁褐斑痕迹,有凹凸不平的感觉。

图9,是苏麻离青呈现出的锡光,还有小圈里是器物落渣。

图10,黄色圈圈里黑点是粽眼或为落渣,红色圈圈里是苏麻离青料晕散下沉痕迹,肉眼可看到如云絮状破口泡。

以上种种痕迹是元青花必不可少的重要持征,神仙难仿,喜爱元青花的朋友一定牢记这些特征,才能避开仿品的忽悠[祈祷][祈祷][祈祷][666][666][666]。

官鉴学堂元青花瓷底足辨识青花缠枝牡丹云龙纹罐一件古瓷,看底足,如同性别的判断,翻过来是“公”是“母”(是真是假),一下就可知。

所以,底足是瓷器的“软肋”。

抓住它,往往可以收到事半功倍之效。

对于元青花瓷来说,元代时“既仔细又随意”的制造风格导致了其造型品种的复杂多样和差异。

这种差异又使得元青花瓷器的底足也都各有不同,再加上造假者的刻意模仿,给真假识别上带来一定影响。

识别元青花瓷底足的依据1)有明确地点的出土器物和出土底足瓷片。

2)特征明显的馆藏品和民间收藏品。

3)传世品。

鬼谷子下山青花图罐这三点中后两点争论多。

而第二点大多数馆藏品和收藏品都很难被证明为是第一点依据(一是公家馆藏或收藏,一是私人馆藏或收藏,不依公或私而改变性质)。

目前所知除高安、包头、保定、蚌埠等地少数馆藏品为有明确地点的出土器物外,其余各地馆藏品和收藏品仍属于特征明显之列。

第三点传世品对于国内器物来说很难对号入座,只有国外伊拉克、伊朗等国博物馆珍藏品可就此说。

此三点依据也是识别元青花瓷其它诸多特征的基础。

综合目前所知,元青花瓷底足特征如下1手工拉坯旋削结合,足底不上釉大、中罐、梅瓶1、平切足。

显极干(仿品干度显弱)。

2、足底旋削挖出,较浅(深几毫米之间),底削平,或有旋痕、或隐现旋痕、或无旋痕。

旋痕情况如下:1)宽道或窄道旋痕(海螺状),如从中心为起点计,纹路一般顺时针旋,也有极个别逆时间旋,其实为左、右手不同习惯加工者加工态。

2)同心圆旋痕(类似纹,宽窄细密均有,实质仍属正常旋痕)。

3)有的器物会出现跳刀痕或旋裂撕痕。

4)有的器物中心留有乳钉痕,不是全有。

对隐现旋痕的器物须认真仔细看才能发现。

另外较特殊的为同心圆旋痕,如伦敦拍卖的鬼谷下山罐、包头元青花缠枝牡丹纹大罐等即类似。

上述痕纹,不一定集中在一个器物上。

3、足墙以宽大为特点,大罐等足墙宽2—4厘米左右,梅瓶、中小罐等小于该尺寸(依大小器型而不同)。

4、足墙外胎釉结合处一圈手工斜削,宽几毫米之间不等。

旋削中起刀收刀痕连续不断,而非一刀或循一线所为。

5、足底整体平面略不平,略见其中有凹有凸。

玉壶春瓶故宫元青花海水白龙纹八方梅萍1、深足(大都10毫米左右至以上)。

2、窄足墙,7、8、9、10毫米左右(依大小器而不同)。

3、足墙脊扁平钝、不规则扁凸等。

4、足底旋平多见,有些器物有乳钉。

大盘元代青花盘1、不深不浅足(多在5毫米左右)。

2、窄足墙。

7、8、9、10毫米左右(依大小器而不同)。

3、足墙脊平扁、不规则扁凸、极个别泥鳅背者。

4、足底平,或平而粗糙。

旋纹多不明显。

其它造型器物参考上述器物。

2杂质现象足底可见散布有不均的黑渣点这些黑渣点或3、5个,或数十个,大小不等,类似黑芝麻粒或黑高梁糠粒,被压在或附在或裹在或析出于表层里外,足墙表面为多。

也被俗称为铁渣。

为烧制过程中所现。

也有的器物无此现象(不同窑口、不同胎土混合比例、不同烧制条件造成)。

胎土所现的极小黑点极小黑点分布不均,比黑渣点小得多,量极少(如果器物足底清理不净会看不到。

也有的器物胎土纯净难见。

3火石红现象火石红现象是因胎土含有铁成份,在烧制过程中,或在长期历史过程中自然生成,是一种附于足底表面带有半金属光泽的褐红黄颜色的斑(或浓或淡)。

局部红足底各部位形成的红斑,有自然浸润感。

一线红于底足外墙的胎釉结合处、足窝内釉斑边缘处,自然浸染析出的线状红斑。

斑点红在足墙表面可见到的点点滴滴小红斑,有自然渗浸感。

大面积红整个足底都被红斑布满,有自然浸润感。

上述火石红中,斑点红、一线红的形成状态最为自然,最不好模仿,认可率最高。

大面积火石红如果呈自然状态,一般也属真品,如江西高安出土的几只梅瓶底部呈现浓厚的大面积火石红,这种大面积火石红现象如果过于浓厚,往往把底部其它特征也遮掩住,很难使人看清楚底部真面目。

这是观察中遇到的最棘手的问题。

如见到这种器物,一定要谨慎,在其它特征均符合的情况下,切莫误杀。

还有一些无火石红器物,其它特征均符合,这时就要注意和现代仿品中无火石红的器物认真对比。

只要谨慎,不愁真品识别不出来。

现代仿品火石红,像刷上去再烧出来的样子,再加上现代胎土特征,因此很难乱真。

最难区别的,是同自然渗因出的火石红相比中,一种很像用棕红色护胎釉涂抹后烧出的火石红器物,这种火石红也属真品(近年出现的一种博陵第品种此现象较多)。

主要特征是其火石红色同胎结合比仿品紧密,颜色比仿品显熟厚实深重。

更重要的是其胎质、釉质、颜料等主要特征不同,使真假本质能够区分。

4汽泡坑现象元青花瓷胎土由于加入麻仓土烧制,内中常混有零星小汽泡,这些汽泡随拉坯会现于表面,故在底足上面常会看到有破损小汽泡坑,呈各种形态:狭长坑眼、变形圆坑眼等等(最好用30倍放大镜看)。

不是所有器物都可发现,特别是小型器物底足上很少见(根据规律胎土内部是有汽孔的,只不过现实是不能打碎看)。

5沾砂有的底足上沾有一些砂粒,一般不多,一两处而已。

6足底釉斑底足窝内常会见到一点或几点釉斑。

釉斑形状似随意沾上或故意点抹。

有多种说法:自然沾上说自然沾上说认为器物在上釉时底部无意间接触到台面上的釉水,或人工擦抹底部釉未擦净,所遗留下的自然痕迹。

记号说记号说认为当时为了区别瓷器等级或为提供给不同阶层使用而为之。

试釉斑说试釉斑说认为当时瓷工为了在涂釉前检验釉质成色而事先在最底部点几下看看以使心中有数,然后再决定上釉。

其实这些说法集中起来就是要解释一个问题:是自然沾上还是人为的。

这些釉斑从具体形态看,有的像溅上,有的像淋上,有的像笔点,有的像刷上,有的像贴上,不一而足。

釉斑大小多少均不一样,有的斑稍大,有的斑很小很少,有的仅在足墙内侧存一线微弱状。

解释这一现象,最好多看出土瓷片或实物,切莫仅以一两件所见定乾坤,釉斑现象在大多数元青花瓷底足上均有(少数没有),且往往存在于足墙内侧至足窝内,所以人们觉得奇怪。

为何着地的最易沾釉的足墙脊上却很少见,而大都沾到了不着地的足窝内侧和足底呢?显然是一种有意行为,即人为作用。

这里,自然说显然不够充分,也就很难解释人们的这一合理提问。

但不管怎样,这一点并非决定元青花瓷本质属性的关键。

还是那句话,对于景德镇来说,上不上釉斑,实在是一件简单得不能再简单的事。

仿品有无釉斑,都不能使其变成真的。

真品有无釉斑,都不能使其变成假的。

因此,底足釉斑现象只可做参考。

这里,应特别重视的是那些釉斑边缘渗出一线红的器物,其真品认可率是最高的。

除釉斑外,少数玉壶春瓶底部有涂釉现象。

7瓷化程度中等,坚致。

看起来粗糙实略滑润(不是很滑。

足墙表面有沾砂或黑渣点时有挡手感)。

仿品则瓷化程度太高、太硬,拉手感太强。

8胎色问题一般来讲,通过底足看胎色是最方便的。

但实践中却往往受到很多条件限制,如要看清:1、底足必须清理干净。

2、足底有磨损处。

3、有磕碰轻微损伤处。

通过这些可大致看出胎色。

实际中,那些保存度完好的器物,往往不具备这些条件,足底大多无磨损,也无损伤,表面火石红或原始包浆遮住里面,很难观察细致。

特别是那些清理不彻底也无法彻底的器物,如高安馆藏梅瓶等器物,要想完全看清,凭肉眼非能及。

还有,就是能看清表面,也无法保证胎内的颜色。

如,有的表面为洁白,而内部深处却又变成了带点灰。

这在出土瓷片中常见到。

当然并非全部,也有白到底的。

因此,通过底足来看胎色,只宜参考。

这里需强调的是,不能因为要看胎色将底足擦磨,不管主人同意与否,也不管这种损失多么微小,我们都应尽力回避。

以下信息仅供参考明清瓷器底足信息丰富,是鉴别的重要方面,主要把握以下几点:1要认真观察修足工艺一件明代瓷器底足上的跳刀痕迹明代瓷器罐、瓶底足墙多采用削足工艺,盘和碗底足常有跳刀痕迹。

清代瓷器盘和碗底足墙大多修成“泥鳅背”状,露胎的盘和罐底常有旋纹。

总的看,老瓷器修足自然顺畅,新仿品修足呆滞、生硬。

清代瓷盘底足墙修成的“泥鳅背”状图例2要认真观察款识明清瓷器部分款识特点瓷器款识一般都处在底部。

鉴别款识真伪主要是要了解每个时代款识的特点,特别是要了解字体的写法,进行仔细对比,从而得出鉴别结果。

3要认真观察底足上“火石红”和棕眼的真伪明代龙泉窑碗底足上的“火石红”一件清代瓷器底足上的“火石红”很多明清瓷器(尤其是民窑瓷器)底足上有“火石红”和棕眼,要看这些“火石红”和棕眼是否是人为做出来的。

4要认真观察自然磨损痕迹大多数古瓷器因长期移动磨擦,底足会变得较为平滑;新仿品底足没有自然磨损,用手轻抚之会有滞涩感。

元青花的瓷质由于二元配方的运用虽然得到了优化,但仍受到当时原料加工水平的限制,胎质、胎色表现出以下的特征:一、是白而不细,制瓷原料优良但用水椎加工,手段比较落后。

二、是粗而不松,胎土颗粒较粗但烧结紧密。

三、是腻润不干,胎泥经过陈腐工序,不但提高了可塑性,而且烧成后胎质滋润。

四、是胎内多有偏狭形缝隙,气孔较多。

孔隙五、一般元青花瓷胎体都较为厚重,大器烧成后底部常有开裂,釉面有窑裂痕。

釉面开裂六、胎质细白坚致,胎釉结合处常有淡红色火石红形成,这种火石红,在器身的白釉较薄之处也会泛出一种肉红色来。

七、麻仓土内含有一定数量的铁元素,在烧制过程中,还原至釉面、胎内形成一定数量的铁质斑点。

斑点清早期以前的民窑瓷器该现象比较明显。

目前造假者也开始注意,并在胎泥内参入铁元素。

从近年仿元青花的水平来看,现在已经达到了较高的水平。

以前人们鉴定元青花一般是从元代青花料的铁锈斑,釉面,胎的火石红来看。

由于近年高仿的技术提高,有些都可以做到以上符合元代的特征而仿古瓷器里,最难仿的部位就是底足。

元代瓷器底足一般都会有窑粘渣,从接触的许多元代标本底足,馆藏元代瓷器底足来看,元代大多数垫烧底的窑粘渣并不是均匀的粘在底部每个位置,大多数却是集中在底部内圈和内墙,为什么会产生这种现象,个人猜测可能是元代瓷器较厚重,防止塌底,而集中垫在内壁和圈足内线,这也许就是元代瓷器底部大多数不上釉的原因。

现在仿品为了达到底部窑粘的效果特征,而在烧之前用垫饼均匀的撒上糠灰和敲碎的古代匣钵碎渣,所以烧出以后的底部整个的窑粘比较均匀,而没有集中在圈足内线和内墙,经常接触元代标本的网友可以去仔细观察这一现象。

当然这一方法只能做为参考,看瓷器的新老还是要综合整体来看开门的元代底新仿底识别新仿底新仿底本文为小官儿编辑文章,转发注明出处,这是基本的尊重。

关于我们。