第七讲_理性行动理论

- 格式:ppt

- 大小:326.00 KB

- 文档页数:40

计划行为理论的发展及应用1计划行为理论的来源与发展理性行动理论(Theory of Reasoned Action,TRA)是计划行为理论(The Theory of Planed Behavior,TPB)的前身[1-3]。

理性行动理论可追溯到多属性态度理论(Theory of Multi attribute Attitude)[4]。

该理论认为行为态度决定行为意向,预期的行为结果及结果评估又决定行为态度。

后来,Fishbein和Ajzen发展了多属性态度理论,提出理性行为理论(Theory of Reasoned Action)[1, 5, 6]。

理性行为理论认为行为意向是决定行为的直接因素,它受行为态度和主观规范的影响。

由于理性行为理论假定个体行为受意志控制,严重制约了理论的广泛应用,因此为扩大理论的适用范围,Ajzen1985年在理性行为理论的基础上,增加了知觉行为控制变量,初步提出计划行为理论。

1991年Ajzen发表的《计划行为理论》,标志着计划行为理论的成熟。

自理性行动理论提出后,计划行为理论到今天差不多已经走过了近30年的发展历程。

在这30年间,历经不断的修正、丰富、质疑和完善,计划行为理论逐步坚实地成长壮大起来,不仅为国际社会心理学界,也为整个心理学界的众多研究者所验证和接受。

作为一种成功地预测和解释态度与行为之间关系的社会心理学理论模型,今天,计划行为理论已被广泛地应用到人类生活的众多领域。

绝大多数研究证明,该理论能更好地了解和预测个体的行为意图及自我效能和控制感,并显著地提高人们的具体态度对行为的解释力[7]。

2 计划行为理论的要素2.1、态度(Attitude)是指个人对该项行为所抱持的正面或负面的感觉,亦即指由个人对此特定行为的评价经过概念化之后所形成的态度,所以态度的组成成份经常被视为个人对此行为结果的显著信念的函数[8]。

2.2、主观规范(Subjective Norm)是指个人对于是否采取某项特定行为所感受到的社会压力,亦即在预测他人的行为时,那些对个人的行为决策具有影响力的个人或团体(salient individuals or groups)对于个人是否采取某项特定行为所发挥的影响作用大小。

理性行为理论和计划行为理论在社会科学领域,理解和预测人类行为一直是一个重要的研究课题。

为了更好地解释和预测人们的行为,学者们提出了一系列理论,其中理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)和计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)具有重要的地位。

理性行为理论是由美国学者马丁·菲什拜因(Martin Fishbein)和艾杰恩(Icek Ajzen)于 1975 年提出的。

该理论认为,个体的实际行为取决于其行为意向,而行为意向又由个体对行为的态度和主观规范共同决定。

态度是个体对执行某种行为的喜好或厌恶程度。

如果一个人认为某种行为能够带来积极的结果,那么他对这种行为的态度就会比较积极;反之,如果认为会带来消极结果,态度就会消极。

主观规范则是个体感知到的社会压力,即他认为重要的人(如家人、朋友、同事等)希望他采取或不采取某种行为的程度。

例如,一个人考虑是否要每天进行锻炼。

如果他觉得锻炼能让自己更健康、更有活力(积极的态度),同时又知道家人和朋友都希望他多锻炼(积极的主观规范),那么他就更有可能产生每天锻炼的行为意向,从而实际去执行这个行为。

然而,理性行为理论在实际应用中也存在一些局限性。

它假设个体能够完全控制自己的行为,但在现实生活中,很多时候人们的行为会受到外部因素的限制,比如缺乏必要的资源、时间或技能。

为了克服这些局限性,艾杰恩在理性行为理论的基础上,于 1991年提出了计划行为理论。

计划行为理论在理性行为理论的基础上,增加了知觉行为控制这一变量。

知觉行为控制反映了个体对执行某种行为的难易程度的感知。

它包括两个方面:一是个体对自己执行该行为所需的资源和机会的掌控能力的评估;二是对可能存在的阻碍因素的评估。

如果一个人认为自己有足够的能力和资源来完成某个行为,并且没有太多的阻碍因素,那么他对这个行为的知觉行为控制就比较强,从而更有可能产生行为意向并付诸行动。

西方社会学理论复习资料第一章:科尔曼的“理性行动理论”:I、理性行动理论的基本概念:科尔曼理性行动的基本概念主要在两个分析层上展开:一是基本行动层次;二是系统层次。

其中,基本行动是指两个行动者相互依赖的行动,与这一层联系的基本概念是:行动者、资源、行动者的利益、简单的社会关系(包括权威关系、信任关系等)。

系统行动包括三方或更多的行动者,与此相联系的基本概念有:复杂关系(如权威结构、信任结构)、社会规范和社会资本、法人行动。

二、理性行动理论的基本分析框架:科尔曼认为:任何行动系统都是某种社会交换系统,社会系统和社会结构是通过人们的交往和交换行为形成的,他反过来对人们的行动有制约作用。

因此,对人的行动有决定性影响的因素有两个:一是个人的利益和价值偏好,另一个是结构制约。

结构可分为三种类型:市场结构、权威结构、信任结构。

在不同的结构中,对行动的制约是不同的,经济机制在市场结构中发挥着主导作用,而在权威机构和信任结构中,权力、社会规范和社会资本都发挥着重要作用。

这三种结构的共同特征是:它们反映了行动的资源和权力的分布,行动者据此制订了交往或交换的法规和制度;同时,行动者也可以改变资源和权力的分布状态,并改变现有的法规和制度。

3、什么是法人行动?法人行动又称团体行动,该行动也出现在委关于宏观的联系。

入社会系统里面的各个组织即:家庭、企业、学校、政党、行政部门、社会团体等等,这些组织它们自己又建立了规定各自权利与义务的法规、制度和权威机构。

这些组织在现代法治社会中,我们把他们叫做行动者或者法人,把它们要对自己行动负法律责任就叫做法人行动。

法人行动的原则是:以法规为根据的行动。

4、法人的形式:家庭、企业、学校、政党、行政部门、社会团体和依法设立的独立组织等5、行动的基本方式:现代的基本行动方式为:自然人与自然人之间的互动与交换、自然人与法人之间的互动与交换、法人与法人之间的互动与交换。

6、科尔曼的法规观科尔曼的法规观表现为以下三种:①个人最优。

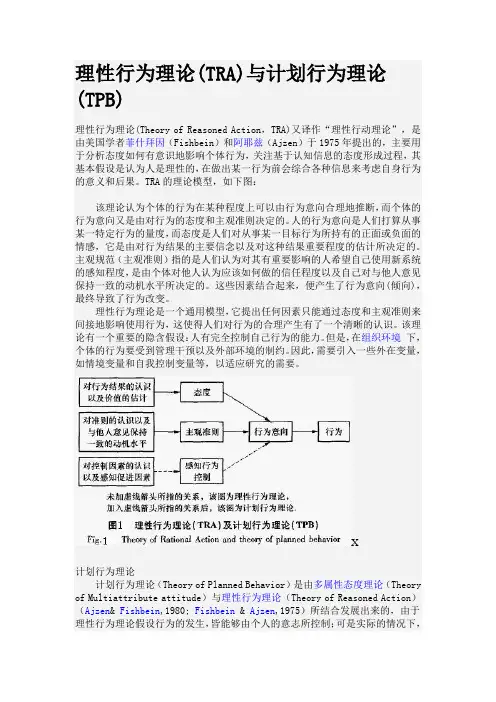

理性行为理论(TRA)与计划行为理论(TPB)理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)又译作“理性行动理论”,是由美国学者菲什拜因(Fishbein)和阿耶兹(Ajzen)于1975年提出的,主要用于分析态度如何有意识地影响个体行为,关注基于认知信息的态度形成过程,其基本假设是认为人是理性的,在做出某一行为前会综合各种信息来考虑自身行为的意义和后果。

TRA的理论模型,如下图:该理论认为个体的行为在某种程度上可以由行为意向合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决定的。

人的行为意向是人们打算从事某一特定行为的量度,而态度是人们对从事某一目标行为所持有的正面或负面的情感,它是由对行为结果的主要信念以及对这种结果重要程度的估计所决定的。

主观规范(主观准则)指的是人们认为对其有重要影响的人希望自己使用新系统的感知程度,是由个体对他人认为应该如何做的信任程度以及自己对与他人意见保持一致的动机水平所决定的。

这些因素结合起来,便产生了行为意向(倾向),最终导致了行为改变。

理性行为理论是一个通用模型,它提出任何因素只能通过态度和主观准则来间接地影响使用行为,这使得人们对行为的合理产生有了一个清晰的认识。

该理论有一个重要的隐含假设:人有完全控制自己行为的能力。

但是,在组织环境下,个体的行为要受到管理干预以及外部环境的制约。

因此,需要引入一些外在变量,如情境变量和自我控制变量等,以适应研究的需要。

X计划行为理论计划行为理论(Theory of Planned Behavior)是由多属性态度理论(Theory of Multiattribute attitude)与理性行为理论(Theory of Reasoned Action)(Ajzen& Fishbein,1980; Fishbein & Ajzen,1975)所结合发展出来的,由于理性行为理论假设行为的发生,皆能够由个人的意志所控制;可是实际的情况下,个人对行为意志控制往往受到许多其它的因素所干扰,而大大的降低了理性行为理论中对个人行为的解释力。

在探讨2024年理性行动与计划行动的理论基础时,我们首先需要回顾行为经济学和心理学领域的一些关键概念和理论框架。

这些理论为我们理解个体行为、决策制定以及群体动力提供了重要的洞见。

1.理性行动理论理性行动理论(Rational Action Theory, RAT)是一种描述和解释人类行为的经济学和心理学模型。

该理论假设人类行为是理性的,即个体在面临选择时,会根据已有的信息和自身的偏好,最大化自己的效用或利益。

RAT的核心在于个体的效用函数和决策规则。

效用函数衡量了不同选择对个体的吸引力,而决策规则则决定了如何根据效用函数来做出选择。

在RAT中,个体的理性行为可以通过以下几个方面来理解:△信息处理:个体在做出决策之前,会收集、处理和评估相关信息。

△目标设定:个体会有意识地设定目标,并据此调整行为。

△成本-收益分析:个体会在选择之间进行比较,权衡每个选择的预期成本和收益。

△风险评估:个体能够评估不同选择所带来的风险,并据此做出决策。

然而,RAT也存在一些局限性,例如它假设个体的偏好和效用函数是稳定的,且个体能够完全了解所有的选择和后果,这在现实中往往难以实现。

2.计划行动理论计划行动理论(Theory of Planned Behavior, TPB)是由心理学家伊扎德·费因(Azjen I.)提出的,该理论认为,个体的行为意图是预测行为的最重要因素。

TPB假设,个体的行为意图受到三个主要因素的影响:△态度:个体对特定行为的积极或消极评价。

△主观规范:个体感知到的社会对某种行为的期望或压力。

△感知行为控制:个体对自己实施该行为的能力的感知。

根据TPB,如果个体对某种行为的意图高,并且有足够的实施行为的能力,那么他们很可能会采取行动。

TPB在解释和预测健康行为、环保行为等方面具有广泛的应用。

3.社会认知理论社会认知理论(Social Cognitive Theory, SCT)由心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)提出,该理论强调社会环境、个人行为和信念之间的相互作用。

2.2.2 理性行为理论在心理学的领域中解释人类的行为是一个复杂且重要的一项任务(Ajzen, 1988)。

在解释或预测行为的理论中,Ajzen和Fishbein(1980)提出理性行为理论(Theory of Reasoned Action)在预测或解释某一特定或某一类的行为的表现上,比起过去研究者试图单纯以其它构念(如:态度、个人特征、人口变量等)解释行为的表现更佳(如图2-3)。

理性行为理论认为,行为是由意愿引起的,而行为意愿又是两个基本决定要素的函数,一个是个人对行为的态度,另一个是反映社会影响的主观规范。

其中,两项基本假设:(1)人们大部分的行为表现完全受自己的意志控制(态度),且是理性的。

(2)人们实行某项行为的行为意愿是影响行为是否发生的决定因素。

而其中影响行为意愿的两大因素分别为:个体实行某行为的行为态度和影响个体实行该行为的主观规范。

图2-3 理性行为理论态度是指一个人对于执行某种行为所感受到好或不好,或是正面或负面的评价,态度是在对某一事物的体验或信息的基础上形成的;主观规范是指一个人从事某种行为时所受到的社会压力,或是个人感受到特定参考团体对于采取或不采取行为的渴望的程度。

此两大因素都是通过行为意愿(Intention)间接去影响行为。

行为是由行为意愿(Behavioral Intention,BI)所影响的,且Ajzen & Fishbein 解释,在个人行为当中,最直接的影响人类行为的因素就是行为意愿。

而态度与主观规范(Subjective Norm, SN)是决定行为意愿最主要的因素。

在理论当中主张当个人对于行为的态度越正向,则行为意愿越高。

反之,当个人对于行为的态度越负向,则行为意愿越低;且个人的行为意愿会受到主观规范影响,当主观规范越高则行为意愿越高,反之行为意愿越低。

表2-5 理性行为理论应用的局限理性行为理论的内涵应用局限理性行为理论的假设是“行为的发生是基于个人的意志控制(Volitional control)”。

理性行为理论理性行为理论(Theory of Reasoned Action , TRA)又译作"理性行动理论”,是由美国学者菲什拜因(Fishbein )和阿耶兹(Ajzen )于1975年提出的,主要用于分析态度如何有意识地影响个体行为,关注基于认知信息的态度形成过程,其基本假设是认为人是理性的,在做出某一行为前会综合各种信息来考虑自身行为的意义和后果。

什么是理性行为理论:该理论认为个体的行为在某种程度上可以由行为意向合理地推断,而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决定的。

人的行为意向是人们打算从事某一特定行为的量度,而态度是人们对从事某一目标行为所持有的正面或负面的情感,它是由对行为结果的主要信念以及对这种结果重要程度的估计所决定的。

主观规范(主观准则)指的是人们认为对其有重要影响的人希望自己使用新系统的感知程度,是由个体对他人认为应该如何做的信任程度以及自己对与他人意见保持一致的动机水平所决定的。

这些因素结合起来,便产生了行为意向(倾向),最终导致了行为改变。

理性行为理论是一个通用模型,它提出任何因素只能通过态度和主观准则来间接地影响使用行为,这使得人们对行为的合理产生有了一个清晰的认识。

该理论有一个重要的隐含假设:人有完全控制自己行为的能力。

但是,在组织环境下,个体的行为要受到管理干预以及外部环境的制约。

因此,需要引入一些外在变量,如情境变量和自我控制变量等,以适应研究的需要。

未加廉鏈常头所<8備关乗・谨圏为理性行为理论,加入堆規歸头所指的关泰后"樓图为计划行为理论001理性行为理ife(TRA)及计划杼为瓊论(TPB)Fi|c.l il)eor> of Rational Action and theory of planned behaviir发展:阿耶兹引入了感知行为控制变量,并提出了计划行为理论(TPB),参见图1。

该理论认为,行为意向除了由态度和主观准则决定之外,还会受到感知行为控制的影响。