中医学基础辨证八纲辨证

- 格式:ppt

- 大小:161.50 KB

- 文档页数:36

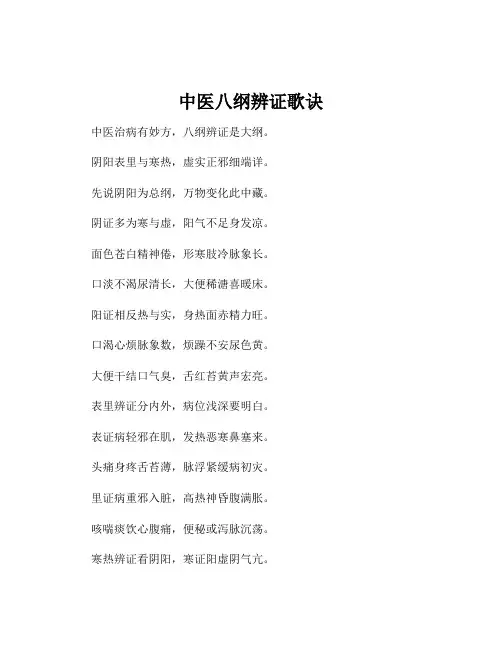

中医八纲辨证歌诀中医治病有妙方,八纲辨证是大纲。

阴阳表里与寒热,虚实正邪细端详。

先说阴阳为总纲,万物变化此中藏。

阴证多为寒与虚,阳气不足身发凉。

面色苍白精神倦,形寒肢冷脉象长。

口淡不渴尿清长,大便稀溏喜暖床。

阳证相反热与实,身热面赤精力旺。

口渴心烦脉象数,烦躁不安尿色黄。

大便干结口气臭,舌红苔黄声宏亮。

表里辨证分内外,病位浅深要明白。

表证病轻邪在肌,发热恶寒鼻塞来。

头痛身疼舌苔薄,脉浮紧缓病初灾。

里证病重邪入脏,高热神昏腹满胀。

咳喘痰饮心腹痛,便秘或泻脉沉荡。

寒热辨证看阴阳,寒证阳虚阴气亢。

畏寒喜暖手足凉,口不渴来尿清长。

面色苍白舌苔白,脉象迟紧寒邪伤。

热证阴虚阳气盛,发热口渴面红膛。

心烦多汗大便干,舌红苔黄脉数强。

虚实辨证论正邪,虚证正气不足呀。

气虚无力少精神,血虚面色白无华。

阴虚内热五心热,阳虚外寒肢冷麻。

实证邪气实又盛,痰瘀食积与水停。

高热腹胀疼痛剧,便秘尿涩脉实形。

八纲辨证要记清,诊断病情方向明。

相互关系细思考,综合判断不迷蒙。

阴中有阳阳中阴,表实里虚或虚中。

寒热错杂虚实并,临床变化千万重。

阴阳失调病乃生,调整平衡复康宁。

表里同病分先后,寒热虚实治不同。

补虚泻实除邪气,寒者热之热者清。

中医智慧深且妙,八纲辨证是法宝。

用心领悟多实践,治病救人医术高。

阴阳表里寒热虚,八纲辨证心中住。

临床运用灵活变,中医传承展宏图。

通过八纲辨证,我们能够对疾病的性质、部位、正邪盛衰等有一个较为全面和清晰的认识,从而为制定合理的治疗方案提供重要的依据。

但需要注意的是,八纲辨证并非孤立存在,它们之间相互联系、相互转化。

在实际应用中,我们要综合考虑各种因素,做到准确辨证,精准治疗。

例如,一个患者既有发热、口渴、舌红苔黄等热证的表现,又有大便稀溏、肢冷等寒证的症状,这就可能是寒热错杂的情况。

又比如,一个久病的患者,原本是实证,经过治疗后,邪气渐去,但正气也受到了损伤,可能会出现虚实夹杂的局面。

再看表里同病的情况,既有表证的恶寒发热、鼻塞流涕,又有里证的咳嗽气喘、痰多胸闷,此时就要根据病情的轻重缓急来决定先治表还是先治里,或者表里同治。

八纲辨证的名词解释八纲辨证是中医学中重要的辨证方法之一。

辨证是中医学的核心理论,是中医师根据患者的症状、体征和伴随疾病状况来判断病情和诊断病名的过程。

而八纲辨证则是其中的一种常用方法,用于明确病证的性质、病因、病机,并选择相应的治疗方法。

一、寒热辨证:寒热辨证是八纲辨证的基础。

中医认为,病症的发生和发展与机体的阴阳平衡紊乱有关,而寒和热则是阴阳的表现。

寒热辨证的主要依据是患者的体温和症状表现。

寒证一般表现为寒战、畏寒、喜温及体温偏低;热证则表现为发热、口渴、喜冷、舌质红等。

通过辨明寒热性质,中医医师可以选择相应的治疗方法,如寒证可用温热药物来温养阳气,而热证可用寒凉药物来清热解毒。

二、里外辨证:里外辨证指的是判断病灶的内外情况,以确定病证的归属。

中医追求“以脏腑为主,以经络为次”的原则,根据疾病是否累及脏腑和经络来判断病证的内外性质。

内证表现为脏腑功能的改变和脏腑对外界刺激的反应,如胸闷、呕吐等;外证则表现为经气与经脉的活动过程,如头痛、身体疼痛等。

里外辨证的目的是为了确定病灶的位置,从而更准确地确定治疗方案。

三、寒热虚实辨证:寒热虚实辨证是辨别疾病程度和病情轻重的重要依据。

中医认为,病证可分为实证和虚证,寒热虚实辨证就是根据患者的体质和症状表现来判断病证的实虚程度。

实证表现为病情急剧、症状严重;虚证则表现为体质较弱、病情较缓。

寒热虚实辨证的目的是为了确定病情的轻重,从而采取相应的治疗方法。

四、阴阳辨证:阴阳辨证是八纲辨证中的关键环节。

中医学认为,阴阳是万物的根本原理,包含了一切事物的对立统一。

阴阳辨证是通过对比病症中的阴阳变化,来判断病证的性质和阶段。

阴证表现为阴寒、虚弱等症状;阳证则表现为阳热、亢进等症状。

阴阳辨证的目的是为了确定病的性质,以指导治疗的选择和调理的方法。

五、表里辨证:表里辨证是八纲辨证中的重要内容之一。

中医认为,人体脏腑有着内外之分,内脏受病时,其反应往往通过体表表现出来。

表证是机体对外界刺激的直接反应,表现为皮肤、头发等相应部位受到的影响;里证则是脏腑功能的变化和病理症状的体现。

八纲辨证具体内容

在中医理论中,人体的生理状况可以通过“八纲”进行分类辨析

和诊断。

八纲是指气、血、津液、精神、形态、声音、外感和疼痛,

它们构成了中医辨证的理论基础。

首先,气、血、津液三者为人体的生命本质,对疾病的发展和治

疗起着至关重要的作用。

气是人体的动力,运行通达,若出现病理变化,会影响人体各个器官的功能。

血则是人体的营养物质,若出现异常,会致使贫血或血瘀等病症。

而津液则是人体内部的润滑剂,若因

病理变化而减少,则会引起口渴、便秘等症状。

其次,精神是人体的神经系统所反映出来的精神状态,它与气血

津液密切相关。

在中医治疗中,精神状态以及情绪变化往往成为疾病

的重要参考指标。

第四,形态是指人体形态、面部色素等方面的变化,可以反映人

体某种疾病的特点或状态。

声音则是指人体的言语、呼吸等方面的变化,这些变化常常可以

作为疾病诊断的依据之一。

外感则是指人体对外界环境进行的人体的

反应,比如感冒等病症就是一种常见的外感疾病。

最后,疼痛则是指出现的各种疼痛症状,比如关节疼痛、头疼等。

这些症状往往可以反映出人体内某种疾病的具体表现,是诊断和治疗

中的重要指标和参考。

总之,中医“八纲”辨证是中医学的重要理论基础之一,通过对

人体各项指标的综合分析和判断,可以准确诊断出疾病的类型和特点,进而采取有效的治疗手段,达到治疗疾病的目的。

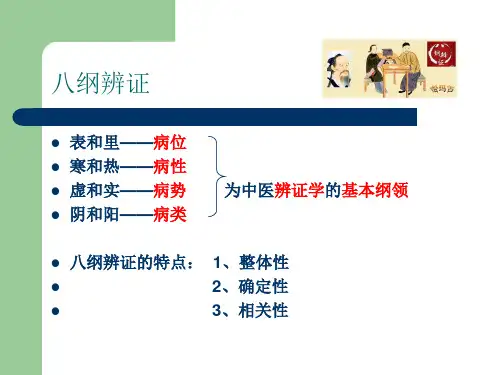

中医八纲辨证的内容八纲辩证大全01概念1.八纲:即表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八个辨证的纲领。

2.八纲辨证:即医生运用八纲理论,对望闻问切等诊法所获得的各种病情资料,进行分析综合,从而辨别病位的浅深,病性质的寒热,邪正盛衰和病证阴阳类别的辨证思维过程。

02八纲基本证候1.表里辨证表里:是辨别病位内外深浅和病势进退的一对纲领。

狭义的表里 :指身体的皮毛、肌肉、经络相对为外,脏腑、骨髓相对为内。

外有病属表,病较轻浅;内有病属里,病较深重。

辨病位的表里,对外感病的意义尤为重要。

1)表证:既六淫、疫疠、虫毒等邪气经皮毛、口鼻侵入机体,正气抗邪,卫气失宣所表现的轻浅证候的概括。

皮毛的病变不一定是证,表证的病位不一定在皮毛。

临床表现:恶寒(或恶风)发热(或自觉无发热),头身疼痛,苔薄白,脉浮。

或见鼻塞、流清涕、喷嚏,咽喉痒痛,微咳等症。

2)里证:泛指病变部位在内,脏腑、气血、骨髓等受病所反映的证候。

成因(1)外邪袭表,内传入里,形成里证。

(2)外邪直接入里,侵犯脏腑等部位,即所谓“直中”为病。

(3)情志内伤、饮食劳倦等因素,直接损伤脏腑,或气血津精等受病而成。

临床表现:由于里证的病因复杂,病位广泛,故其症状表现繁多。

基本特点是无新起恶寒发热并见,或但寒不热,或但热不寒,以脏腑症状为主要表现,如壮热、烦躁、神昏谵语、腹痛腹泻、呕吐便秘、舌苔厚,舌质多有变化,脉沉等。

一般病情较重、病程较长。

3)半表半里证:指外感病邪既非在表,又未入里,邪正分争于表里之间,少阳枢机不利所表现的证候。

伤寒少阳病湿温邪阻膜原伏暑邪郁少阳2.寒热辨证寒热是辨别疾病性质的一对纲领。

1)寒证:指感受寒邪,或阴盛阳虚所表现的证候。

实寒证:指外感寒邪,或过服生冷寒凉,起病急骤,体质壮实者。

虚寒证:指内伤久病,阳气耗伤而阴寒内生者,即阳虚证。

表寒证:寒邪袭于肤表者。

里寒证:寒邪客于脏腑,或因脏腑阳气亏虚所致者。

临床表现:各类寒证的表现不尽一致,常见的有:恶寒、畏冷、冷痛喜暖,肢冷蜷卧,口淡不渴,痰、涎、涕、唾等分泌物清稀无臭味,小便清长,大便稀溏,面色白或青黑色,舌淡苔白而润,脉迟或紧等。

八纲辨证名词解释中医

中医的八纲辨证是中医学中一种基本的辨证方法,由阴阳、表里、升降、虚实、气血等八个方面组成。

八纲辨证认为人体内部的阴阳属性和各方面的状态与外部自然环境密切相关,从而对疾病进行分类和推断。

阴阳是八纲辨证的核心。

阴阳是相对而言的,一方面表现为阳,

另一方面表现为阴。

阳包括太阳、阳明、太阳、阳明、太阳等阳性经络,阴包括月亮、阳明、太阳、阳明、太阳等阴性经络。

表里是八纲辨证的另一个重要概念。

表证和里证是指人体内部的阴阳失衡,也就是内外的阴阳失衡。

表证表现为的外在症状是口干、口臭、发热、出汗等,里证则表现为胃肠道不适、腹泻、便秘等。

升降是八纲辨证中的另一个方面。

升发和萎缩是宇宙中阴阳规律的变化。

人体内部的升降与外部自然环境密切相关,包括饮食、作息等因素。

当饮食不当或生活习惯不良导致升降失衡时,就可能导致疾病的发生。

虚实是八纲辨证中的另一个方面。

实症和虚症是指人体内部的虚实失衡,也就是虚实相互斗争的状态。

实症表现为口干、口臭、发热、出汗等,虚症则表现为神疲乏力、精神不振、失眠等。

气血是八纲辨证中的其他方面。

气证和血证是指人体内部的气和血的平衡失衡。

气证表现为腹胀、便秘等,血证则表现为月经不调、贫血等。

八纲辨证是一种基本的中医理论,通过阴阳、表里、升降、虚实、

气血等各个方面对疾病进行分类,从而指导中医临床实践。