第七章 社会动机

- 格式:ppt

- 大小:619.00 KB

- 文档页数:20

第七章社会发展和人的发展第一节社会发展一、社会形态理论及其意义1、社会形态(了解)社会形态是指同一定的生产力发展阶段相适应的、特定的经济基础和上层建筑的统一体。

经济基础是指同一定生产力发展阶段相适应的、占统治地位的生产关系各方面的总和。

上层建筑是指建立在一定经济基础之上的社会意识形态以及相应的政治法律制度和组织设施。

社会形态理论把由生产力最终决定的复杂的社会关系区分为社会的物质关系和思想关系,前者主要是指生产关系,后者包括政治关系、道德关系、精神文化关系等。

社会形态是具体的、历史的。

任何社会形态都有特定的经济基础和上层建筑构成,都有其产生、发展、灭亡的过程。

任何社会形态都不是“纯粹”的,都有占统治地位的生产关系和相适应的上层建筑,规定着该社会的本质特征,同时又往往存在着旧的经济基础和上层建筑的残余以及未来社会经济基础和上层建筑的萌芽。

21、“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。

”这段话说明:A生产力的发展是促使社会形态更替的最终原因;B一种生产关系的产生需要客观的物质条件;C无论哪一种社会都不能使生产力充分发展;D社会形态总是具体的、历史的。

(2005年多选)2、社会形态理论对分析社会历史具有重要的方法论意义(理解)(1)它指出社会形态是具体的、历史的,不存在抽象的“一般”社会,要求我们具体地分析和把握社会,了解一定社会形态的产生、发展和灭亡的历史过程。

(2)它指出了社会形态是经济基础和上层建筑的有机统一体,揭示了社会形态的共同本质,为我们区分和认识社会形态提供了科学的方法。

(3)它指出社会形态的发展是一个自然历史过程,为我们科学把握社会历史发展规律提供了一把钥匙。

6、“社会形态的发展是一个自然历史过程”这一句话说的是:A社会规律与自然规律完全相同;B社会发展是纯粹自发的过程;C社会发展不受人的思想动机的影响;D社会发展具有不依人的意志为转移的客观规律。

第七章课程⏹课程的英文名是curriculum,其最早出现在英国教育家斯宾塞1859年发表的《什么指示最有价值》一文中。

⏹在中国,“课程”一词最早出现在唐朝,唐朝孔颖达在《五经正义》中为《诗经·小雅·巧言》中“奕奕寝庙,君子作之”一句注疏:“维护课程,必君子监之,乃依法制。

”⏹宋朝朱熹在《朱子全书·论学》中多次提及课程,如“宽着期限,紧着课程”,“小立课程,大作工夫”。

其中“课程”主要是指“功课及其进程”。

⏹在我国,广义的课程:是指学生在校期间所学内容的总和及进程安排。

⏹狭义的课程:特指某一门学科。

⏹广义的课程包括以下三层意思:⏹A、课程是某级某类学校所要进行的全部教育内容的总和。

⏹B、课程不仅包括各门学科的课内教学,也包括课外活动、家庭作业和社会实践活动。

⏹C、课程不仅规定各门学科的目的、内容及要求,而且规定各门学科的安排顺序和课时分配、学年编制和学周的安排。

在我国,课程具体表现为三种形态:课程计划、课程标准和教科书。

⏹教学活动的基本要素有:教师、学生和教学媒介(主要是指课程)。

⏹二、制约课程发展的主要因素⏹社会、学科及学生是影响课程发展的主要因素⏹1、一定历史时期社会发展的要求及提供的可能,制约课程发展。

⏹2、一定时代人类文化及科学技术发展水平,制约课程发展。

⏹3、学生的年龄特征、知识、能力基础及其可接受性,制约课程发展。

⏹4、课程本身的发展历史,以及建立在不同教育哲学理论基础上的课程理论也对课程的发展产生重要影响。

三、几种有影响的课程理论⏹(一)形式教育理论与实质教育论⏹1、形式教育论:相信在认识中理智的可靠。

主张教育的任务在于使学生的官能或能力得到发展,强调心智的练习及其迁移是发展官能的唯一途径。

⏹2、实质教育论:认为在认识中只有感觉经验才是实在的东西,因而强调经验的积累和联系,教育学的任务在于使学生获得知识而非能力。

⏹两者的分歧:⏹A、形式(偏重能力);实质(偏重知识)⏹B、形式(哲学认识上是唯理论);实质(经验论)⏹C、形式(心理学理论上是官能心理学);实质(联想心理学)⏹D、形式(课程问题上强调古典语言、文学和古代历史、数学、逻辑学等学科);实质(重视自然科学知识的教学)⏹(二)学科中心论、儿童中心论与社会中心论⏹1、学科中心论:出发点和中心是学科本身,主张学校课程应以各科知识的分类为基础,以学科教学为核心,以掌握各科的基本知识、基本技能为目标。

《社会心理学》第一章1.名词解释:*(1)社会答:社会是人们交互作用的产物,是由在共同的物质生产活动的基础上相互联系的人们组成的群体。

*(2)文化答:文化是在一特定群体或社会的生活中形成的并为其成员所共有的生存方式的总和。

*(3)人格答:人格是一种内在力量的持久组织。

它帮助个人决定在各种情境下的反应,因此行程包括内隐与外显过程在内的行为的一致性。

*2.简述社会行为的基本特征。

答:社会行为作为人对各种简单与复杂的社会刺激的反应,具有如下特征:(1)社会行为是对包括他人行为在内的社会刺激的反应,同时又能够成为他人行为的刺激。

即社会行为既具有主动性又具有受动性,并且也因此在社会生活中具有互动性。

(2)社会行为是包括内在体验过程和外部表现过程的“连续统”,即它既具有内隐性又具有外显性。

内在的体验过程是外在的表现过程的基础、潜在状态,或准备阶段。

(3)社会行为的主体既包括作为群体成员的个体,也包括由这些个体组成的规模不等的群体,即它既具有个体性又具有群体性。

社会行为主要包括三大类:一是个体受他人或社会影响而产生的行为;二是那类既由个体所体现同时又为群体中的其他成员所共有的行为;三是那类由各种有组织或无组织的群体所表现的行为。

第二章*1.列举社会心理学的三大研究取向(学科)。

答:社会心理学三种研究取向的三大母学科是三种不同性质的学科,社会学属于社会科学,心理学兼具自然科学与社会科学的性质,而文化人类学则是完全的人文学科。

2.列举社会心理学研究的一般方法和拓展方法。

答:(1)一般方法:实验研究法、调查研究法、现场研究法(包括访谈法和观察法)、文献研究法。

(2)拓展方法:博弈论分析方法、社会网络分析方法、电脑模拟研究法。

第三章1.名词解释:社会化答:社会化是指个体在成长过程中,通过与社会的交互作用,了解社会规则和约束,学习和内化社会规范及文化,逐步完成由“自然人”向“社会人”的过程。

*2.简述影响社会化的社会环境因素答:(1)家庭。

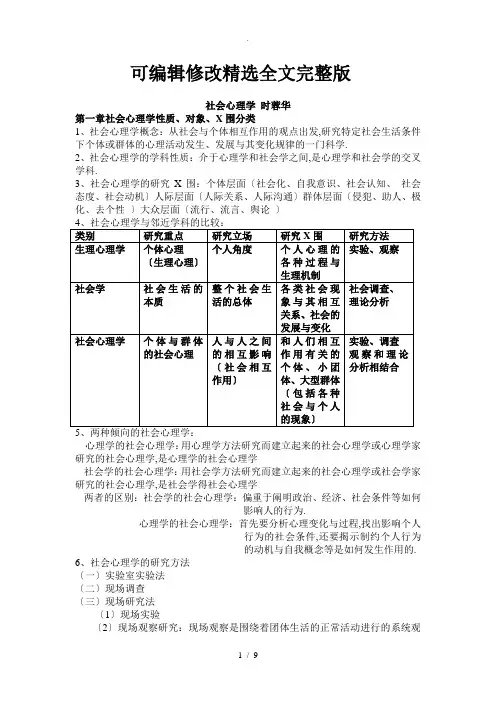

可编辑修改精选全文完整版社会心理学时蓉华第一章社会心理学性质、对象、X围分类1、社会心理学概念:从社会与个体相互作用的观点出发,研究特定社会生活条件下个体或群体的心理活动发生、发展与其变化规律的一门科学.2、社会心理学的学科性质:介于心理学和社会学之间,是心理学和社会学的交叉学科.3、社会心理学的研究X围:个体层面〔社会化、自我意识、社会认知、社会态度、社会动机〕人际层面〔人际关系、人际沟通〕群体层面〔侵犯、助人、极化、去个性〕大众层面〔流行、流言、舆论〕心理学的社会心理学:用心理学方法研究而建立起来的社会心理学或心理学家研究的社会心理学,是心理学的社会心理学社会学的社会心理学:用社会学方法研究而建立起来的社会心理学或社会学家研究的社会心理学,是社会学得社会心理学两者的区别:社会学的社会心理学:偏重于阐明政治、经济、社会条件等如何影响人的行为.心理学的社会心理学:首先要分析心理变化与过程,找出影响个人行为的社会条件,还要揭示制约个人行为的动机与自我概念等是如何发生作用的.6、社会心理学的研究方法〔一〕实验室实验法〔二〕现场调查〔三〕现场研究法〔1〕现场实验〔2〕现场观察研究:现场观察是围绕着团体生活的正常活动进行的系统观察,以获得数据作出结论.〔进行连续性观察;进行轮换性观察;进行隐蔽性观察〕〔四〕模拟研究第二章社会心理学的历史与动向1、社会心理学的发展简史一、早期孕育〔哲学思辨期〕〔古希腊——19世纪上半叶〕基本特征:根据权威的思辨和社会准则来阐明人们的社会行为.代表人物:苏格拉底柏拉图亚里士多德孔孟二、初创时期〔经验描述期〕〔19世纪中叶~20世纪初〕1875,德舍夫勒首先在现代意义上使用了"社会心理学〞1908 :罗斯〔E.A.Ross,美国〕《社会心理学》麦独孤〔W.McDougall,英国〕《社会心理学导论》三、确立时期〔实证分析期〕〔20世纪20年代~ 至今〕特征:描述——实证定性——定量理论——应用大群体—小群体、个体普遍论——特殊论20-30年代:团体、小群体、个体研究40年代:信仰、偏见、劝导、宣传50年代:社会交际60年代:涉与社会生活各个方面70年代:重点涉与归因研究80年代:日益重视认知、应用的研究代表人物:勒温2、第二章中相关的理论〔了解〕第三章社会化〔重点〕一、社会化的定义在特定的社会与文化环境中,个体形成适应于该社会与文化的人格,掌握该社会所公认的行为方式,就叫做社会化.二、社会化的特点〔1〕个人的社会化是以其生物的遗传素质为基础的〔2〕人的社会化过程也是个性化过程〔3〕个体的社会化具有某种共性一生完成的〔4〕社会化是通过人的三、社会化的主要因素〔一〕社会文化的影响〔二〕学校的影响〔三〕家庭父母的影响四、社会化的类别〔自己看一下就行〕五、社会角色的获得期望效应〔罗森塔尔或皮格马利翁效应〕——对个人提出恰如其分的希望与要求,就会产生良好的期待效果.〔了解〕六:社会化的理论〔一〕精神分析理论〔了解,看几遍〕〔二〕皮亚杰的道德发展理论主要内容:1.道德判断从他律到自律2.道德判断从效果到动机3.对于错误行为的处理,从为惩罚而惩罚到采取有针对性的惩罚方式. 〔三〕柯而堡的道德发展理论的三个水平六个阶段〔掌握〕〔1〕前世俗水平.处于这一水平的儿童,对于是非的判断取决于行为的结果,或权威成人的建议.包括两个阶段:惩罚与服从的定向阶段:他们怕受惩罚,或表现为服从权威.工具性的相对主义的定向阶段:判断是非以能否满足需要为标准,有实用主义倾向.〔2〕世俗水平.判断是非能注意家庭与社会的期望.包括两个阶段:好孩子或好公民的定向阶段:非常重视社会对他的评价,而不是考虑行为本身的正确与否.维护权威与社会秩序的定向阶段:认为判断是非应该尊重权威与维护社会秩序.〔3〕后世俗水平.发展出一套独立的、超越社团的道德标准.两个阶段:社会契约的定向阶段:从法律上、道义上比较灵活地判断是非,认为如果法律、规则不合理,可以修改.普遍的道德原则的定向阶段:根据尊重人权的平等,人性的尊严,相互信赖等带有普遍意义的道德原则来判断是非.第四章自我意识一、自我意识的定义是人对自己存在觉察,即自己认识自己的一切,包括:生理状况、心理特征、自己与他人的关系.二、自我意识的特点:社会性、形象性、主客观的统一性〔主观性和客观性〕三、自我意识形成的三个阶段:生理的自我、社会的自我、心理的自我〔好好看看具体的内容〕P81四、埃里克逊的自我发展观〔掌握〕1.婴儿期〔出生到18个月左右〕,这阶段是获得基本信任而克服基本不信任感.2.童年期〔18个月到三四岁〕,这阶段是获得自主感而避免怀疑感与羞耻感.3.学前期〔四到五岁〕获得主动感克服内疚感.4.学龄初期〔六岁到十一二岁〕获得勤奋感避免自卑感.5.青春期〔相当于高中阶段〕这个阶段的核心问题是自我意识的确定与自我角色的形成,主要是获得同一感而克服同一性混乱.6.成年早期〔18到30岁〕建立家庭的阶段,获得亲密感,避免孤独感.7.成年期〔中年期到壮年期〕成家立业的阶段,获得创造力感,避免"自我专注〞.8.成熟期〔老年期〕获得完美感,避免失望感.五、对人关系中的自我表现〔了解〕P92六、相互关系中影响自我表现的因素:〔了解〕1.相互关系中对方的特点2.当时情镜3.所属团体的参照七、自我评价:是一个人对自己生理、心理特征的判断,是自我意识的重要组成部分.八、自我评价的特点:主观性,内容的多样性〔了解〕第五章性别角色差异心理一、男女性别角色定义指属于一定性别的个体在一定的社会生活中占有的适当位置,以与被该社会规定了的行为方式.二、性别角色的特点:〔1〕多样性〔2〕相对稳定性三、性别角色的相关理论1.精神分析理论的两性观------弗洛伊德所倡,埃里克逊发展弗洛伊德的尚男抑女论,埃里克逊的内部空间观〔掌握〕P1212.社会学习理论的两性观3.认知发展理论的两性观四、性别认同的三个阶段:性别认同、性别分化、亲长认同五、男女两性角色心理差异〔着重了解〕P1291.两性在认知活动中的表现2.情感、意志活动中的两性差异〔1〕男子的支配欲〔2〕女性的忍耐心和依赖心〔3〕自我满意感的两性差异:女性在各个年龄阶段中的自我满意感均低于男性.3.人际交往中的两性差异4.成就动机方面的两性差异第六章社会动机一、动机〔一〕定义:动机,是直接推动个体活动以达到一定目的的内部动力.〔二〕含义:1.动机是一种内部刺激,是个人行为的直接原因.2.动机为个人行为提出目标.3.动机为个人行为提供力量以达到其体内平衡.4.动机使个人明确其行为的意义.〔三〕特征:复杂性、可知性〔四〕动机与需要的关系:1.动机由机体的需要激发2.需要的情感成分与认知成分具有动机作用〔五〕动机的分类1.内部动机与外部动机内:对活动本身感兴趣外:由活动外的刺激诱发出来的2.初级的原发动机和高级的习得的社会性动机社会动机分为:交往性动机与威信性动机二、彼得罗夫斯基的动机系统理论主要包括:兴趣、信念、意图、未被意识到的动机——意向三、马斯洛的需要层次论内容包括哪些P156马斯洛认为,人的需要体系分为五个层次:从生理的、安全的、社交的、自尊的需要,一直到自我实现的需要.第七章社会认知一、社会认知〔即社会认识过程〕1、概念:个人对他人的心理状态、行为动机和意向做出推测与判断的过程. 特征有:认知的选择性、认知反应的显著性、认知行为的自我控制.2、进行社会认知时的参照依据:〔1〕自身经验、思维活动、信息加工 (2)认知对象本身的特点〔3〕认知者的动机与兴趣〔4〕认知者的情绪二、社会认知的X围1、对他人情绪、情感的认知〔1〕非言语信息〔2〕面部表情2、对他人性格的认知①对他人性格的真正了解有赖于长期的接触、交往和共同生活②人们倾向于在短暂接触的基础上对他人性格进行推测和评价③性格判断中的"以貌取人〞现象3、对人际关系的认知依据意见、态度、表情.推测彼此关系情感成分参与极多三、影响社会认知的因素1.认知对象本身的特点2.当时的情境3.认知者本身的特点〔1〕认知者的经验〔2〕认知者的性格〔3〕认知者的需要四、七社会认知的归因理论1、归因是指人们对他人或自己的的所作所为进行分析,指出其性质或推论其原因的过程,也就是把他人的行为或自己的行为的原因加以解释和推测.2、归因的参照点〔1〕根据他人行为的特殊性、连续性与一致性等原则进行归因〔2〕结合他人的其他条件进行归因〔3〕根据认知者切身利益关系对他人行为归因五、刻板印象〔了解〕P182第八章社会态度一、社会态度〔一〕定义态度是由认知、情感、意向三个因素构成的、比较持久的内在结构,它是外界刺激与个体反应之间的中介因素,个体对外界刺激发出反应受其态度所调节.认知因素规定了态度的对象;情感因素是对态度对象的感受体验;意向因素是个人对态度对象的反应倾向.二、社会态度转变的方法〔1〕实事求是的提供信息〔2〕说服宣传要晓以利害〔3〕双方面宣传和单方面宣传〔4〕逐步提出要求〔5〕积极参加活动〔6〕团体规定三、影响社会态度转变的因素1、宣传者的威信:专业性、可信性2、态度改变的个人因素:自尊心的强度、权威主义倾向的强度、想象力的丰富性、性别、智力水平、当时的需要.3、对态度变化的心理上的抵抗客观原因:宣传者的宣传如果单纯的为宣传而宣传,以命令的形式进行宣传,或宣传言过其实或强调的太过分,宣传效果会适得其反.主观原因:〔1〕心理上的抵抗是个人感觉到在某些方面羊油自由行动的权力被剥夺是,自身激发出的一种动机状态,目的是想确保行动的自由〔2〕是由于好奇心的驱使,而产生了与宣传意图相反的效果.四、费斯廷格的认知失调理论人有许多认知因素,这些认知因素之间有些相互独立的,有些相互关联.协调——保持不协调——解除或减轻五、偏见具有的特征1.偏见是以有限的或不正确的信息来源为基础的2.偏见的认知成分就是刻板印象3.偏见有过度类化的倾向4.偏见含有先入为主的判断第九章大众心理的连锁反应一、模仿:指个人受非控制的社会刺激引起的一种行为,其行为与社会上其他人的行为相类似.它不是通过社会或团体的命令而发生,被人们模仿的对象具有一种榜样作用,模仿者发生的行为与榜样者行为相似.二、流行1、概念:指社会上许多人都去追求某种生活方式,使这种生活方式在比较短的时期内到处可见,从而导致彼此之间连锁感染的现象.2、特点:〔1〕突然迅速的扩展与蔓延,又在较短时间内消失〔2〕有循环的特点〔3〕不同于风俗习惯,流行是一种风气,风行一时〔4〕不同于伦理道德,比道德威力小,但可破坏道德,也可起巩固行为规X 的作用.〔5〕没有强制性,〔6〕风尚发生在权威身上,流传速度更快.三、流言1、流言——指提不出任何信得过的确切的依据,而在人们之间相互传播的一种特定的消息2、流言与谣言的区别谣言是恶意的攻击,是谣言制造者故意捏造、散步的假消息.两者的区别在于动机不同.其共同点是,它们都缺乏明确而可靠的事实依据,但都能广为传播.3、流言产生与传播的条件:〔1〕:缺乏可靠消息〔2〕不安与忧虑〔3〕社会危机状态第十章相符行为一、从众1、概念个人在社会群体的压力下,放弃自己的意见,而采取与大多数人一致的行为.2、影响从众行为的因素〔一〕团体的条件与特点〔团体人数;团体的吸引力;个人在团体中的位置〕. 〔二〕团体中个别人的反从众行为是抵消从众行为的一个因素.当个体感觉到社会或团体压力很大的时候,只要团体中有一个或几个吃不同意见者出来反对,就能减少压力,个人从众行为也会减少.〔三〕个人的心理特点如需要、情绪、智力、自尊心等与其从众行为有关.重视社会对自己的评价的人易发生从众,智力水平低而自尊心弱的人易发生从众. 〔四〕个人在团体中的地位高低与从众行为有关.地位较低的成员往往有从众的压力.二、众从1、众从行为产生的条件〔选择或简答〕〔一〕少数派成员内部的特征:〔1〕成员态度和行为的一致性〔2〕符合时代精神的独立行为〔3〕权威人物的加入〔二〕多数派成员内部的关系:〔1〕内部意见分歧〔2〕内部缺乏群体凝聚力〔3〕不明确所遭遇问题的真实情况三、服从1、服从概述个体按照社会要求、群体规X或别人的愿望而做出行为,并且这种行为是在外界压力的影响下而被迫发生的.四、从众、众从、服从三者间的联系与区别答:从众:个人在社会群体的压力下,放弃自己的意见,而采取与大多数人一致的行为.众从:团体中由于多数人受到少数人意见的影响二改变原来的态度、立场和信念,转而采取与少数人一致的行为.服从:个体按照社会要求、群体规X或别人的愿望而做出行为,并且这种行为是在外界压力的影响下而被迫发生的.服从于从众的区别:从行为上看有共同点,两者的行为都是属于相符行为.服从是被迫的,即对行政命令、团体规X或权威意志的服从,是无条件的服从.从众不是对团体规X的服从,而是对社会舆论的的压力的服从.从众也有可能是一种违心的服从,它与服从不同之处在于不是对团体或权威的明文规定的执行,而是在团体压力下的随从行为.第十一章利他行为一、利他行为1、定义:提供时间、资源或能量以帮助他人的行为.此行为有益于他人、公众和社会,又不期待任何回报.是一种亲社会行为、利社会行为、助人行为2、对利他行为的解释〔一〕社会生物学家:一个团体中成员在遗传上的关系越密切.则其成员间的关系越稳定,因此,利他行为主要涉与团体选择与亲属选择.不同生物品种之间仍可以发生利他行为.〔二〕心理学家:利他行为是一种不期望日后报答二出于自愿的助人行为.有两种含义,一是利他主义行为,以助人为其行为的目的,即我为人人;二是报答性行为,因曾受人帮助而认为自己应该帮助他人,即因为人人为我,所以我要帮助他人.有四种特性:它是一种出于自觉自愿的行为;以有益于他人为目的;不期望他人日后报答;利他者本身有损失.3、影响利他行为的因素〔一〕助人者的因素1、认知如果认识到他人的困难时自己无法控制的,就给予帮助;反之,助人行为受到抑制2、移情与内疚感设身处地以他人的立场去体会当事人的需要和痛苦,从而产生助人行为;3、情绪4、其他个人因素指身份特点包括性别与年龄〔二〕受助者的因素1、性别女性被帮助的机会多于男性2、年龄老年人和幼儿较多的得到别人的帮助3、仪表穿奇装异服,招摇过市的人,当他发生困难时,就较少的获得帮助.〔三〕情境因素人们看到别人都在做好事,就能激发自己也去做好事.〔四〕社会文化利他行为受当地社会文化的价值观和行为规X所影响.二、冷漠行为1、定义:指在紧急、危险的情况下,个人明知他人受到生命和财产的威胁而需要得到自己的帮助时,却持坐视不救、袖手旁观的态度.2、冷漠行为的旁观者作用〔1〕旁观者起观众作用:当有其他人作为旁观者时,个人的行为会比没有其他人在场时产生更多的顾虑,特别是在不清楚旁观者将怎样评价自己的行为时,不愿意在众人面前处于尴尬的地位.〔2〕旁观者起榜样作用:〔3〕旁观者起责任分散作用3.产生冷漠行为的主观原因〔看一下P297〕〔一〕个人付出代价的权衡〔1〕消耗自己时间和精力有多少〔2〕担心的人安全〔二〕个人对受害者的认识〔三〕个人受当时情景影响第十二章侵犯行为1、概念:是个体有意伤害他人且不被社会所许可的身体行为或者言语行为.由侵犯动机引起的.2、挫折——侵犯理论包含两个要点:一是侵犯的发生都有挫折为前提;二是任何挫折事件都会引发侵犯,但也承认,个体对惩罚和报复的恐惧会压抑侵犯行为发生的可能.关于侵犯行为的强度,制约于以下三个因素:(1)侵犯的强度与目的受阻的强度成正比例关系(2)抑制侵犯的力量,与该侵犯可能受到的预期惩罚的强度成正比例关系(3)挫折强度在不变的情况下,预期惩罚越大,侵犯发生的可能性越小.如果预期惩罚不变,则挫折越大,侵犯越可能发生.挫折--侵犯行为的修正:挫折是引起侵犯的一个可能条件,但不是唯一条件.C社会学习理论强化;观察与模仿〔1〕直接观察〔2〕间接学习〔大众媒介〕3、影响侵犯行为的因素〔1〕生理唤起因素:有些人心浮气躁时,往往容易发生侵犯行为,如性、酗酒与毒品的刺激,甚至运动也可能促使其发生侵犯行为.〔2〕环境因素:如高温、拥挤、噪音等〔3〕社会性因素:大众媒介、去个人化作用、受他人挑衅.〔4〕个人因素:性别、认知水平道德发展水平5、侵犯行为的控制〔1〕社会公正可减少人们的挫折感〔2〕惩罚侵犯行为〔3〕说服教育〔4〕恰当的宣泄〔5〕控制暴力电视〔6〕培养成熟的个性第十三章人际关系一、人际关系概述1、概念:是人与人之间心理上的关系,心理上的距离.人际关系反映了个体或团体寻求满足其社会需要的心理状态,因此,人际关系的变化与发展决定于双方社会需要满足程度.2、人际吸引的心理分析:人际吸引是个体与他人之间情感上的相互亲密状态,是人际关系中的一种肯定形式.〔好好看一下〕增进人际吸引的因素:接近性;相似性;需要的互补性;能力与特长;仪表. 阻碍人际吸引的因素:不尊重别人的人格;自我中心主义强;对人不真诚;过分服从并取悦别人的人;妒忌心强;过分自卑;情绪孤立等.3、人际沟通的条件〔看一下P338〕第十三章团体心理一、定义:指一群人在其同一规X与目标的指引下协同活动的一个组合.特点:团体内成员在心理上有一定的联系,并发生相互影响.团体内每一成员都在团体内占有一定的地位,扮演一定的角色,执行一定的任务.团体了内各成员之间必须有具有一定的结构,有共同的目的.二、团体的心理效果:团体的归属感、认同感和团体的支持力量.三、良好团体的心理学原则〔1〕目标整合原则〔2〕志趣相投原则〔3〕心理相容原则四、团体对个人活动效率的影响〔简单了解P363〕。

第七章:动机与情绪情感知识考点 P162一、单项选择题:1.个体的成就动机中含有二种成分:()和回避失败的倾向。

A.追求利益的倾向B.追求刺激的倾向C.追求成功的倾向D.回避困难的倾向2.个体的成就动机中含有两种成分:追求成功的倾向和( )A.追求利益的倾向B.回避失败的倾向C.回避困难的倾向D.追求刺激的倾向3.为了获得某种奖励而产生的动机,属于( )动机。

A.外在B.内在C.主导D.社会4.由个体的内部需要所引起的动机属于( )动机。

A.外在B.内在C.自然D.从属5.人们力求获得成功的内在动力是______动机。

( )A.生理性B.社会性C.主导D.成就6.美国心理学家( )将人的动机分为匮乏动机和成长动机。

A.斯腾伯格B.斯金纳C.马斯洛D.华生7.人们总是希望自己能成为某一社会群体中的一员,并被其他成员所认可。

这种动机属于()。

A.工作动机B.成就动机C.交往动机D.生理动机8.一般说来,由()支配下的行为更具有持久性。

A.交往动机B.外在动机C.内在动机D.无意识动机9.________是有机体内部生理与心理的不平衡状态,是有机体活动的动力和源泉。

()A.动机B.需要C.诱因D.目标10.有机体活动的动力是( )A.动机B.诱因C.需要D.目标11.动机产生依赖于需要,请问下列哪项属于需要()A.水B.饥渴C.寻求水源D.喝水12.口渴会促使个体作出觅水的活动,这是动机的()。

A.导向功能B.激活功能C.调节与维持的功能D.强化功能13.最有利于发挥最佳工作效率的是( )强度的动机。

A.高B.低C.中等D.无14.在活动难度较大时,动机强度越强,工作效率会()。

A.较低B.中等C.较高D.不变15.根据动机强度与工作效率的关系原理,要想获得最佳的工作效率,需要()A.较低强度动机 B.较高强度的动机C.中等强度的动机D.很高强度的动机16.在_________中,最佳动机水平偏高。

()A.中等难度的活动B.简单容易的活动C.难度较大的活动D.复杂程度高的活动17.在活动任务较容易时,要想工作效率较高,动机水平应该怎样( )A.较高B.中等C.较低D.任意强度18.根据_________,在工作激励中,应创造一个自由的工作环境,让工作者有充分的空间发挥他们的创造力,满足他们对工作的内在需求。

第七章学习动机教学目的与要求:使学生把握学习动机的作用;理解不同的动机理论对于培养小学生学习动机的指导作用;初步学会培养与激发学习动机的各种措施。

教学重点和难点:本章重点是学习动机的培养与激发;本章难点是学习动机理论。

第一节学习动机概述一、学习动机及其相关概念人们总是在试图解释自己或他人行为的原因,心理学家们一般用动机(motive)这一术语对此进行描述。

所谓动机,是指引发并维持活动的倾向。

它涉及这样三个方面的问题:①引发行为的起因是什么?②使行为指向某一目的的原因是什么?③维持这一行为的原因是什么?动机(motivation)引起和维持个体活动,并使活动趋向一定的目标,以满足某种需要的内部心理倾向。

即推动个体的内在动力。

学习动机:直接推动学生进行学习的一种内部动力,是激励并维持学生朝向某一目的的学习行为的动力倾向。

所谓学习动机是指直接推动学生进行学习的一种内部动力,是激励和指引学生进行学习的一种需要。

学生的学习受多方面因素的影响,其中主要是受学习动机的支配,但也与学生的学习兴趣、学习的需要、个人的价值观、学生的态度、学生的志向水平以及外来的鼓励紧密相联。

如学生们往往对感兴趣、符合自身需要、对自己有重要价值意义的学科投入很多的时间和精力,也能从中获得较大的满足感。

有人认为,对知识价值的认识(知识价值观)、对学习的直接兴趣(学习兴趣)、对自身学习能力的认识(学习能力感)、对学习成绩的归因(成就归因)四个方面,是学生学习动机的主要内容。

学习价值观反映了学生对学习内容是否有用的看法。

学习兴趣亦被为求知欲,是特殊奇心这一内驱力在学习上的表现。

它促使学生积极主动地参加学习活动,从而满足内心对知识的渴求,同时伴随着相应的情绪体验。

学习动机是由学习需要和诱因组成的。

学习需要指学生在学习活动中感到有某种欠缺而力求获得满足的心理状态。

学习需要是由社会和教育对学生的客观要求转化为学生头脑中的主观需求来体现。

学习需要的表现形式是学习者的学习意向和学习愿望。

高校教师资格证-江苏高等教育心理学-第七章-大学生学习动机与教育激励[单选题]1.最重要和最良性的学习动力是O O(江南博哥)A.学习兴趣和教师的期待B.学习兴趣和远大的理想C.教师的期待和远大的理想D.教师的期待和家长的期待参考答案:B参考解析:最重要和最良性的学习动力是学习兴趣和远大的理想。

[单选题]2.由于外部诱因引起的学习动机称作OcA.外部学习动机B.诱因性学习动机C.强化性动机D.激励性学习动机参考答案:A参考解析:由于外部诱因引起的学习动机称作外部学习动机。

[单选题]3.由于对学习活动的社会意义或个人前途等原因引发的学习动机称作O OA.远景的间接性动机B.社会动机C.间接性动机D.志向性动机参考答案:A参考解析:由于对学习活动的社会意义或个人前途等原因引发的学习动机称作远景的间接性动机。

[单选题]4.个体的成就动机中含有两种成分:追求成功的倾向和O oA.追求利益的倾向B.避免失败的倾向C.回避困难的倾向D.追求刺激的倾向参考答案:B参考解析:个体的成就动机中含有两种成分:追求成功的倾向和避免失败的倾向。

[单选题]5.关于影响学生成就目标的TARGET模式,说法错误的是O oA.T表示“任务设计”因素B.A表示“权利分配”因素C.R表示“评价活动”D.G表示“小组安排”参考答案:C[单选题]6.人们对自己能否成功地从事某一成就行为的主观判断称为O oA.自我期待感B.自我归因感C.自我预期感D.自我效能感参考答案:D参考解析:自我效能感是指人们对自己能否成功地从事某一成就行为的主观判断。

这一概念由班杜拉首先提出。

来说,中等难度(成功概率50%)的任务最有挑战性,有助于他们通过努力来提高自尊心和获得心理的满足。

[单选题]9.引起个体活动,维持并促使活动朝向某一目标进行的内在动力,就是人的活动OOA.动机B.需要C.兴趣D.世界观参考答案:A参考解析:引起个体活动,维持并促使活动朝向某一目标进行的内在动力,就是人的活动动机。