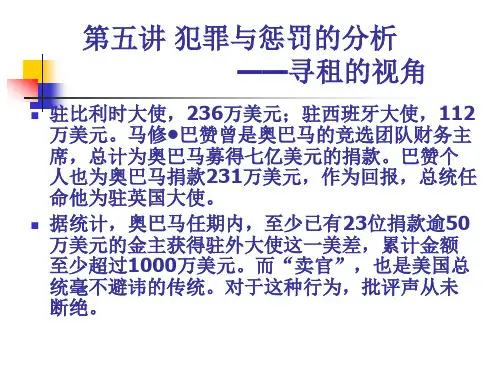

第五讲 犯罪的经济分析

- 格式:ppt

- 大小:289.01 KB

- 文档页数:44

经济刑法期末重点总结一、经济犯罪的基本特点经济犯罪是指在经济活动中,违反国家财经秩序、破坏经济管理制度、侵犯国家财产和公民财产权益等行为。

经济犯罪具有以下基本特点:1. 具有隐蔽性。

经济犯罪往往发生在经济交易的各个环节,犯罪分子往往通过隐瞒、伪造、篡改等手段掩盖犯罪行为。

2. 具有社会危害性。

经济犯罪不仅损害国家和社会的财产利益,还破坏了经济秩序,影响正常的经济发展。

3. 具有高科技含量。

随着科技的发展,经济犯罪也越来越借助科技手段进行,如网络诈骗、电信诈骗等。

4. 具有跨地域性。

经济犯罪往往涉及到跨境、跨行政区划的犯罪行为,比如跨国贩毒、走私等。

二、经济犯罪的分类经济犯罪根据犯罪对象和犯罪手段的不同可以分为多个类别,常见的经济犯罪分类有以下几种:1. 金融犯罪。

包括金融商业诈骗、金融证券违法犯罪、金融黑幕与金融渎职犯罪等。

2. 走私犯罪。

包括走私罪、走私普通货物罪、走私珍贵动、植物及其产品罪等。

3. 商业犯罪。

包括商业贿赂、商业偷税漏税、商业诽谤等。

4. 知识产权犯罪。

包括侵犯著作权、商标权、专利权、植物新品种权等。

5. 信用犯罪。

包括信用卡诈骗、信用证诈骗、票据诈骗等。

6. 贪污贿赂犯罪。

包括贪污罪、受贿罪、行贿罪等。

7. 假币犯罪。

包括制造、持有、流通假币犯罪。

三、经济刑法的基本原则经济刑法是解决经济犯罪问题的重要法律体系,其有以下基本原则:1. 犯罪与处罚相适应原则。

犯罪行为与刑罚之间应当有必然的联系,犯罪行为的严重程度应当与刑罚的严重程度相适应。

2. 罪刑法定原则。

任何犯罪行为都应当有明确的法律规定,对于犯罪行为不能有任意性的判断。

3. 罪刑相适应原则。

刑罚应当与犯罪行为的严重程度相适应,过轻或过重的刑罚都不符合正义原则。

4. 法无禁止原则。

除非有法律明确禁止,否则一切行为都是合法的,个人或组织的行为应当受到法律的保护。

5. 罪刑相济原则。

刑事制裁不仅要对犯罪行为进行惩罚,还应当具有预防和教育的作用,以达到矫正犯罪分子、预防犯罪的目的。

刑法的经济分析本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!刑法的经济分析,是一个比较大的领域,因为刑法的内容是很宽泛的。

像刑法的基本原则,也涉及到了经济的逻辑的讨论。

犯罪的心理状态,过去说心理状态,即人的主观感受,与经济无关,现在看起来,这种主观感受,通过行为经济学或者是心理经济学,其实也提出了很多很有意义的解释与说明。

除此之外,什么是正当防卫,正当防卫的“度”到底该怎么确定,在经济分析的角度也可以提出新的说法。

经济分析法学是用经济学的方法来分析法律问题的边缘学科,主要是立足在新制度经济学理论基础上,运用微观经济学、公共选择理论及其他有关实证和规范方法考察、研究法律制度的形成、结构、过程创新及未来发展。

经济分析法学是二十世纪西方法学界也是经济学界发展最快的领域之一,也是二十世纪后半个世纪法学界最重要的发展。

它代表了法学和经济学研究方法的变革,也代表了法学和经济学相互交叉渗透的前沿学科、边缘学科和综合学科的重大新成就。

本文通过对经济分析法学概念及其理论基础的介绍,进而对犯罪和刑罚进行了经济分析。

一、犯罪的认定首先,我们可以提出一个问题,什么样的行为被规定为犯罪,即犯罪是如何来认定的?根据《中华人民共和国刑法》第十三条的规定,我们可以知道,其实就是指危害国家、集体和个人的财产(人身财产和经济财产),扰乱经济生活秩序的行为,就要受到相应的惩罚或者制裁。

可是,在法条的最后规定了“但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”。

从中,我们可以发现,犯罪这个行为,其实也是一种侵权。

“侵权”就是,一个人损害了别人的利益,依法应该受到惩罚的这样一种行为。

但是侵权行为按照犯罪的行为和后果,又分为三类:民事侵权、行政侵权和犯罪。

人们为什么会犯罪?有的人会说,犯罪是不对的,人们为什么会说犯罪是不对的,什么样的行为是不对的?我们如果用道德的价值来自圆其说其实有些说不明白,如果继续追问,对的行为就不是犯罪,错的行为就是犯罪,首先,判断对与错的标准是什么,即便是错,做错了和犯罪了也是两个概念。

犯罪经济学第5章、犯罪经济学偷风不偷月、偷雨不偷雪俗语热情的心如果不能受到冷静的脑的支配,则受害的并不是那些罪犯,而是生活在此恐惧阴影下的每一个人。

《公共问题经济学》犯罪经济学是法与经济学重要组成部分。

在我们日常生活中,小偷、抢劫等现象也时有发生;废除死刑运动从西方开始,现在在中国的法学界有一定的影响力;本章从人是理性的假设出发,分析犯罪的社会成本、罪犯的犯罪决策过程及我们可以针对性的作为、防范犯罪资源的最优配置法则、废除死刑等问题背后的经济学逻辑。

一、犯罪的定义和社会成本1.1定义及分类犯罪,按照波斯纳的定义,是由国家起诉的,并且罪犯必须向国家交付罚金或承受像被关进监狱那样的非金钱刑罚1。

犯罪可以粗略的分为以下四类:(1)暴力犯罪,即针对人身的犯罪,如谋杀、强奸、严重伤害和持械抢劫等行为;(2)侵犯财产罪,如欺诈、偷窃、贪污、纵火和故意毁坏他人(公共)财产等行为;(3)非法物品和服务交易罪,如赌博、卖淫、毒品交易等行为;(4)其他类型的犯罪,如遗弃、污染环境、事故逃逸等行为。

当然,随着国情不同,各国对犯罪的外延也有所区别,如卖淫和贩卖毒品在绝大多数国家都是犯罪行为,而在一些欧洲小国,如荷兰,这是合法行为。

而随着时间的推移,一些在以前属于犯罪的行为现在并不构成犯罪,如20世纪早期的美国,酒的地位就和现在的毒品一样,是违禁品,贩卖就是犯罪,而现在只要不卖给一定年龄以下的未成年人,就不是犯罪。

同时,一些以前并不属于犯罪的行为现在也有可能触犯刑法,如婚内强奸,买卖可卡因等。

1.2犯罪的社会成本与其它社会问题的经济学一样,犯罪经济学中的成本也是机会成本。

而从经济学角度看,犯罪给社会所造成的净经济成本是:没有犯罪行为也没有犯罪防范活动的情况下的国内生产总值2与有犯罪行为和犯罪防范活动情况下的国内生产总值之差。

我们以偷窃行为为例说明犯罪的社会成本。

(1)小偷不去偷窃而去进行产品和劳务生产所创造出来的价值。

因为小偷从事的偷窃行为需要小偷进行时间精力等方面的投入,在一个没有小偷的社会,这些时间和精力能用于生产鞋、工艺品乃至科学知识;(2)小偷行为过程中的净损失。

![从经济学视角考察黑社会性质组织犯罪[1]](https://uimg.taocdn.com/827f8afd0242a8956bece452.webp)

犯罪与刑罚的经济学分析【摘要】刑法的经济学分析是从效益的角度对犯罪理论,刑法的存在,刑罚制度等问题进行分析和阐释,如果一个刑法的体系是符合效益最大化,那么就是值得提倡的,相反,则是应该进行改进。

通过从经济学的角度对犯罪的原因进行分析可以阻止犯罪的发生,最佳的刑罚制度能够增加犯罪成本起到对罪犯的威慑作用。

对其充分的研究有利于我国刑法理论的发展,对立法,以及司法实践都有深远的影响。

【关键词】经济学分析;犯罪;刑罚;局限性一、概述法律经济学习惯从微观经济学的角度分析法律制度,为法律规范的权利,义务,法律关系的分配提供最优化的配置。

从最能体现社会效率的角度解析法律的存在价值和意义。

意在建立新的符合效益的法律结构体系。

从而与经济分析和法律的法理方法论结合起来。

波斯纳所探讨的经济分析的方法,似乎被其运用到一切法律问题之上。

从宏观的法学理论的角度的研究,也包含对刑法,民法等单个部门法的分析理论。

刑法的经济分析理论是法律的经济分析学说在刑法这一法律部门中的运用和体现,在这个学科中波斯纳对刑法的分析理论采取了一种完全不同于以往运用道德和政治的视角,而使用了一种从一个全新的经济层面进行分析的手法——以犯罪成本和刑罚成本等概念来剖析刑法,对刑法的意义,存在的依据,犯罪论,刑罚论等有关刑法的具体问题进行论述,构造了一个由经济学分析法为脉络的新型刑法理论。

按照其效益中心说,建立更加符合利于降低成本的刑事体系,从立法,司法更加符合预防和减少犯罪的目的出发,使得社会资源被更好的分配。

二、犯罪的经济学分析(一)刑法存在的根据在波斯纳看来,法律体系就是以刺激效益为目的,用来阻止企图规避市场的行为的发生。

因为,在交易成本很低的情况下,市场是资源合理配置最有效益的方法,任何规避市场的强制性交易都是没有效益或低效益的,因此,法律就是用来对这种行为的阻止。

[4]犯罪都不可能导致使资源从低效率转向高效率的配置(利用)。

拿盗窃来说,如果小偷不愿意用交易的方式来获取一件财物,那么此件财物在小偷手中的效益肯定要比在物品主人的手中要低,因为小偷的取得不需要对价。

第1篇一、案例背景随着我国经济的快速发展,市场经济体制的不断完善,经济犯罪案件的数量和种类也在不断增加。

为了维护经济秩序,保障人民群众的合法权益,我国刑法对经济犯罪进行了明确规定。

本案例选取一起经济犯罪案件,通过对案件的分析,探讨经济犯罪的法律适用问题。

二、案例简介(一)案情概述被告人张某,男,35岁,某市某科技有限公司法定代表人。

2018年1月,张某以虚构的项目为名,骗取他人投资款共计人民币1000万元。

案发后,张某潜逃至国外,经公安机关追捕,于2019年5月被抓获归案。

(二)争议焦点1. 张某的行为是否构成集资诈骗罪?2. 若构成集资诈骗罪,应如何确定其刑事责任?三、案例分析(一)关于集资诈骗罪的认定1. 集资诈骗罪的定义集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,构成集资诈骗罪,应当具备以下条件:(1)以非法占有为目的;(2)使用诈骗方法非法集资;(3)数额较大。

2. 张某的行为是否构成集资诈骗罪根据案情,张某虚构项目,骗取他人投资款,具有非法占有目的,符合集资诈骗罪的构成要件。

因此,张某的行为构成集资诈骗罪。

(二)关于张某刑事责任的确定1. 犯罪数额的认定根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,集资诈骗的犯罪数额应当以实际骗取的金额为准。

本案中,张某骗取的投资款共计人民币1000万元,应当认定为犯罪数额。

2. 刑事责任的确定根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,对于集资诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

本案中,张某骗取的投资款数额较大,符合“数额巨大”的情节,故对其判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

刑法的经济分析刑法的经济分析作文/zuowen/在刑法学中,运用微观经济学来剖析刑法的理论与具体实际的刑法问题,实质上就是探究刑法的成本如何最小的成本投入情况下生产出最佳刑法效益的问题。

其目的在于节省有限的司法资源,使得国家投入能够取得最优的投入产出之比例,以期获取最佳刑法效益。

这里的核心问题是要求国家投入最佳的刑法成本,尤其是犯罪量、刑罚量成本,以获取最佳的刑法效益,而非不顾刑法成本开支,追求难以实现或根本无法实现的刑法效益。

[1]使用的经济学分析方法的积极意义在于从经济学的角度减少资本投入浪费本文由收集整理却达不到实现刑法效益的司法尴尬局面。

一、法经济学中的刑法成本概念法经济学的核心思想是法律规范应当包含经济学中的价值目标,法律权利应当分配给能以最小的成本换取最大收益一方。

[2]而经济分析法学中的核心理念就是如何减少法律运作的交易成本来获得最大收益,其目的就是在法律活动中做到资源配置的最优化。

(一)刑法成本的基本含义刑法系统中运作的所有动态过程及其所付的费用与支出即是刑法成本的含义。

比照生产成本提出了“刑法成本”概念的目的在于促使刑法法规、规章的制定者和消费者密切关注刑事法律投入与产出比,从而达到合理配置和利用有限法律资源以降低刑法成本,提高刑法效率。

[3]刑法成本在性质上属于交易成本,刑法作为社会运动中的过程之一,其活动的内容与方式很容易受到外界非法律因素的影响,这些因素大都具有较大的不确定性,因此刑法成本构成和成本水平所反映出相对波动的状态也是刑法成本投入时的波动原因所在。

论文网(二)刑法成本的分类1.刑法立法成本刑法的立法成本是指国家制定、修改、废止刑事法律的过程中的所支出全部费用的总和,其中包括直接立法成本和间接立法成本。

这涉及社会资源的有效配置问题,运用“成本——效益”的经济学方法对刑事立法加以分析,能够保证刑法立法科学地制定与高效地运转,使之最大限度地符合国民经济与社会发展的需要。

经济犯罪刑罚的经济评析经济犯罪刑罚的经济评析经济犯罪刑罚的经济评析摘要:经济犯罪是指发生在经济领域的为获取经济利益危害经济秩序的一种犯罪行为。

从经济学的角度来分析现行的刑罚制度,可以深度挖掘以自由刑为主的刑罚制度是否适合这些新兴的经济犯罪,尤其是利用其职务资格进行的经济犯罪,从而寻找对经济犯罪最佳的刑罚制裁模式。

关键词:经济犯罪;刑罚收益成本;博弈一、经济犯罪与刑罚的概述笼统的经济犯罪是指发生在经济领域的犯罪,即一种或一系列能通过非体力性手段、采用隐蔽的策略或诡计,以使非法避开付出或者损失金钱财物的,或者获取经济或个人利益的行为[1]。

我国经济犯罪与经济刑法的研究受德国影响较大,形成了大经济刑法学、中经济刑法学、小经济刑法学,从而也形成了大、中、小三个经济犯罪概念。

大经济犯罪概念,是指违反国家工业、农业、财政、金融、税收、价格、海关、工商、森林、水产、矿水等经济管理法规,或者盗窃、侵吞、骗取、哄抢、非法占有公共财物和公民的合法财物,破坏社会主义市场经济秩序和经济建设,使国家、集体、和人民的利益遭受严重损失,依法应受到刑事处罚的行为。

中经济犯罪概念,是指一切侵吞社会主义经济关系,依照法律应当受到刑事处罚的行为。

小经济犯罪概念,是指行为人为了谋取不法利益,滥用商品的生产、交换、分配、消费等环节上所允许的经济活动方式和经济活动权限,违反所有直接与间接调整经济活动的法规,危害社会主义经济运转秩序的行为[2]。

我国刑罚分为主刑和附加刑,主刑包括死刑、无期徒刑、有期徒刑、拘役、管制;附加刑包括罚金、没收财产、剥夺政治权利。

在司法实践中,法官量刑时自由刑居主导地位,财产刑只作为辅助手段,从未启动管制刑。

二、经济犯罪刑罚的博弈博弈论试图研究既存在冲突又存在合作的情况下的决策行为。

博弈是一种竞争状态,在该状态中,两个或更多的局中人都在追求他们各自的利益,没有人能够支配结果,在这场竞争中,每个局中人都拥有一定的资源。

第1篇一、案例背景近年来,随着我国经济的快速发展,经济犯罪案件数量逐年上升,严重扰乱了社会经济秩序。

为了维护社会主义市场经济秩序,我国刑法对经济犯罪行为进行了明确的规定。

本文将以某市某科技有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案为例,对经济犯罪法律进行分析。

二、案例基本情况某市某科技有限公司成立于2009年,主要从事电子产品研发、生产和销售。

该公司法定代表人为张某,股东为李某、王某。

2018年,某市税务局在检查中发现该公司存在虚开增值税专用发票的行为。

经调查,该公司在2016年至2018年间,通过虚构业务、虚构交易等方式,虚开增值税专用发票共计500余份,涉及金额达1000余万元。

三、案例分析(一)涉嫌虚开增值税专用发票的法律依据1.《中华人民共和国刑法》第二百零五条:虚开增值税专用发票或者其他用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2.《中华人民共和国增值税暂行条例》第三条:纳税人销售货物、提供加工、修理修配劳务,应当向购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上注明销售额和销项税额。

(二)案件定性及处理1.定性:根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定,某市某科技有限公司涉嫌虚开增值税专用发票罪。

2.处理:根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定,某市某科技有限公司法定代表人张某、股东李某、王某被追究刑事责任。

经法院审理,张某被判处有期徒刑五年,并处罚金五十万元;李某、王某被判处有期徒刑三年,并处罚金二十万元。

(三)案件启示1.加强税收征管:税务机关应加强税收征管,加大对虚开增值税专用发票等经济犯罪的打击力度,维护国家税收秩序。