罗丹雕塑作品赏析

- 格式:ppt

- 大小:25.65 MB

- 文档页数:55

加莱义民赏析

《加莱义民》是罗丹的代表性群雕之一,它取材于历史上的一个真实故事。

14世纪中叶英军入侵法国,加莱城无法抵抗,只好忍辱接受了投降条件:让六个有威望的城民拿着加莱城的钥匙去英军处受降并被处死,这些人必须光着头,穿囚犯的衣服,脖子上套着绳子。

为了保全加莱城人民的生命财产,这六个义民光荣地献出了生命。

罗丹以真实的手法表现了这六位义民走向死亡时的悲壮情境。

他打破了传统的纪念碑雕塑常用的象征手法,没有把英雄人物放在高高的基座上,也没有赋予他们以神圣的光环,而是选取六位义民从加莱城走向英军军营时的那一重要历史时刻,把他们放在一个平凡、普通的街巷中。

六位义民各有各的特点,分别表现了义民的年龄、性格、经历以及他们的职业特点。

罗丹准确地刻画了这六位英雄在赴难之前所表现出来的悲壮而又复杂的心理状态。

作品艺术的再现了英法百年战争中加莱城所发生的那一页悲壮的历史。

罗丹是振兴和发展雕塑艺术的一代宗师,在当时的西方,没人可以与他比肩。

他成为继米开朗基罗之后西方雕塑史上的又一座高峰。

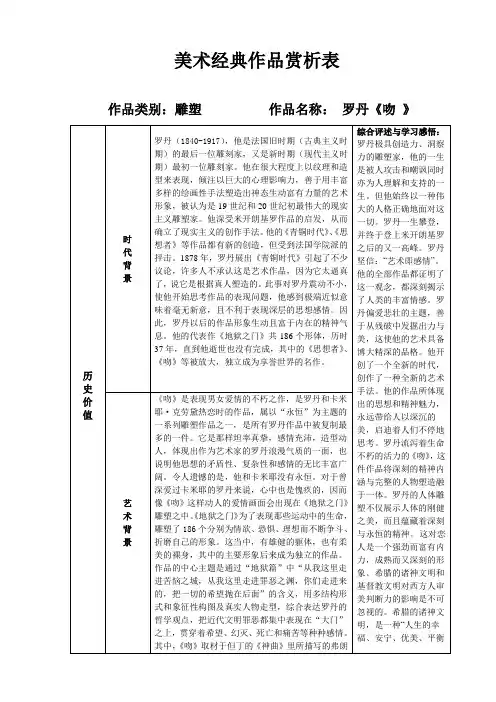

罗丹作品《吻》及赏析奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin,1840—1917)法国雕塑艺术家,他在很大程度上以纹理和造型表现他的,倾注以巨大的心理影响力,被认为是19世纪和20世纪初最伟大的现实主义雕塑艺术家,罗丹在欧洲雕塑史上的地位,正如诗人但丁在欧洲上的地位,罗丹和他的两个学生马约尔和布德尔,被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。

罗丹的雕塑作品如下:思想者(The Thinker)吻(The Kiss)沉思(Thought)手(The Hand) (上帝的手罗丹的手魔鬼的手伸出坟墓的手握手浮雕奥秘擎)丑之美(Heaulmiere)虹(Iris)夏娃(Eve)亚当(Adam)地狱之门(The Gates of Hell)青铜时代加莱的义民(The Burghers of Calais)巴尔扎克(Balzac)伤鼻的男人(The Man with the Broken Nose)行走的人(The Walking Man)脚手架下的三个影子(The Three Shades on ascaffolding)永恒的春天永恒罗密欧与朱丽叶斯芬克斯叶里舍耶娃步行者我是美丽的达娜哀罗丹用生命的吻注入了青铜不朽的魅力,罗丹流泻着生命不朽的活力的《吻》,依然感染着世上成千上万的人,但留在罗丹作品《吻》中的身影,卡米尔.克洛贷尔,却因罗丹致命的一吻,在精神病院度过了她生命中最后的三十年。

艺术世家的天才少女,十九岁的卡米尔.克洛贷尔,遭遇四十三岁的罗丹,雕塑家从此把生命的吻痕刻在少女的一生中。

卡米尔.克洛贷尔做了雕塑家整整十五年的情人,燃尽了一个女人最好的岁月,最后要求给一个女人尊严的承诺——婚姻,罗丹回答只愿意维持现状。

二人关系决裂,卡米尔最终没有回去。

卡米尔因为曾经是女人,而是情人;最后因为还是人,不再是情人。

罗丹之于卡米尔是天才的女人遭遇灵魂,卡米尔之于罗丹是艺术家遭遇美的洗礼。

女人被灵魂击中,艺术家被美丽冲昏,击中是毕生的,冲昏是暂时的,所以女情人一生只有一次劫难,艺术家却有不断的冲昏,为下一轮生命的激情铺垫。

对罗丹的雕塑《欧米哀尔》,写一篇鉴赏文章600字以上在参观罗丹一生的作品时,我们也就能欣赏了人的生命的全景。

从幼小的婴童到青春的少年,从成熟的中年到衰弱的老年,在这些人类的躯体上,我们品味到了人间的悲欢离合,生老病死,爱和欲,哭和笑,奋起和疲惫,信念的苏醒,绝望的控诉。

这些作品,倾注了罗丹一生的心力,几乎都带有宗教的内省和悲悯的基调。

他的人物既有着悲剧的悲惨气氛,也有着悲剧撼人心魄的力度。

今天我要着重探讨的就是罗丹在1885年所作《欧米哀尔》,这座雕像实在是包涵了太多我们不为人知的东西,而那些东西恰恰又是我们内心不愿意或者说是不敢于去承认的事物。

时过境迁,历史的车轮终究还是会碾压在我们自己的身上,我们能做的就是正视我们的内心需求与惭愧现实之间的矛盾,我们有时甚至需求一种正常的对话沟通平台,但是我们却显得那么的无助和迷茫,唯有在罗丹的艺术世界当中我们能够很好的看到我们现在真正的自我以及我们童真失去的自我、年老时无赖的自我,由此我们就带着这份惊喜而又胆颤的情怀去走进罗丹艺术的内心世界和《欧米哀尔》背后的故事。

罗丹是唯塑史上最为推崇自然的艺术家,他对自然有种欣喜若狂般的冲动和一往直前的激情。

罗丹曾说过:“单凭灵感的工作,即使再聪明灵巧,总是力有未逮的。

一个人无法脱离自然而创作。

艺术家是自然造就的——当他理解了自然,并把它表现出来时——与其说艺术家是创造者,不如说是具有效仿自然才情的人。

”在罗丹艺术创作中我们确实可以看到更多的是从自然当中截取的画面和事物,我们看到的事物是那么的一尘不染、那么的质朴无华、那么的生动活泼。

罗丹在创作作品时首先是“搜尽奇峰打草稿”,观照大自然中一切事物,捕捉住大自然最为动情的瞬息变化。

罗丹的雕刻是倾注其毕生的情感的,他把对大自然的爱都刻在了石头、大理石或者是青铜上,罗丹在他艺术生涯的每一笔雕刻中都包涵着他对大自然最为纯洁敬仰和热爱之情,每一笔雕刻都是罗丹自己在与大自然进行艺术形式上的对话,每一笔雕刻都是罗丹在“物我两忘、心驰神往”的体现。

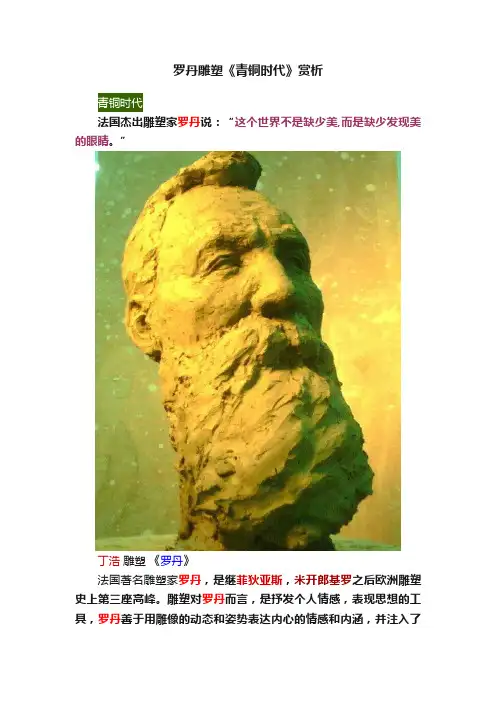

罗丹雕塑《青铜时代》赏析法国杰出雕塑家罗丹说:“这个世界不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。

”丁浩雕塑《罗丹》法国著名雕塑家罗丹,是继菲狄亚斯,米开郎基罗之后欧洲雕塑史上第三座高峰。

雕塑对罗丹而言,是抒发个人情感,表现思想的工具,罗丹善于用雕像的动态和姿势表达内心的情感和内涵,并注入了令人无法忘怀的现实主义和人文主义思想。

罗丹《巴尔扎克像》罗丹从个人的认识出发,赋予雕塑作品以强烈的情感和深刻的哲理,他的雕塑以真实的情感感染我们,以深刻的人生哲理引导我们,他把人的情感与理性都熔铸于他的雕塑中,留给我们的是永恒的思索,他的创作对欧洲近代雕塑的发展有较大影响。

罗丹《老娼妇》法国诗人里尔说:“罗丹是一切。

”意思是说;罗丹用那么多千变万化的雕塑作品在人们面前展现人世间可喜、可悲、可爱、可恶的众生相,并且让人们窥见生命的真实和艺术创造的意义。

的确,罗丹的雕塑真诚地把人类生活中最深刻的爱与美揭示出来奉献给了人们。

罗丹《青铜时代》青铜,高1.74米,创作于1876-1877年,现位于法国卢森堡公园。

1870年普法战争爆发后,罗丹来到比利时,又做了一段时间的建筑装饰雕刻。

之后他依靠积蓄来到意大利。

意大利之行使罗丹领略了米开朗琪罗艺术的风采。

米开朗琪罗的创造精神激发了罗丹蓄积已久的创作冲动。

他回到比利时后用了18个月的时间雕塑了一个男人体。

他请一个身材优美的年轻士兵给他作模特儿。

他把这个雕像做成:左手拿着棍子,正在走动中,突然被眼前的什么事怔住了,收住脚步,抬头呆望着,右手揪着自己的头发,那样子非常天真而自然。

罗丹《青铜时代》《青铜时代》原题为《爱的战士》,雕像手中原来拿着棍子,后罗丹接受别人的建议,将雕像手中的棍子去掉,并将雕塑易名为《青铜时代》,罗丹的裸体男人被赋予普通的人性,它表现出人的忧虑、羞怯和敬畏感。

罗丹《青铜时代》罗丹塑造:裸体男青年佛刚刚从睡梦中醒来,他的头微微后仰,睁大眼睛望着天空,具有一种天真的神态。

![《地狱之门》[雕塑]](https://uimg.taocdn.com/5f8c50fca0c7aa00b52acfc789eb172dec639977.webp)

《地狱之门》[雕塑]《地狱之门》罗丹在1880年接受了制作《地狱之门》的艰巨任务。

雕刻家为此耗费了近20年的时光。

他为了表现那些运动中的生命,雕塑了186个分别为情欲、恐惧、理想而不断争斗、折磨自己的形象。

这当中,有雄健的躯体,也有柔美的裸身,其中的主要形象后来成为独立的作品。

《思想者》便是其中最杰出的作品之一。

罗丹在设计《地狱之门》铜饰浮雕的总体构图时,花了很大的心血塑造了这一尊后来成为他个人艺术的里程碑的圆雕《思想者》,它是被预定放在未完成的《地狱之门》的门顶上的。

后来独立出来,放大3 倍。

最初罗丹给这尊雕像命名为《诗人》,意在象征着但丁对于地狱中种种罪恶幽灵的思考。

为了这个形象,罗丹倾注了巨大的艺术力量。

雕像《思想者》,塑造了一个强有力的劳动男子。

这个巨人弯着腰,屈着膝,右手托着下颌,默视下面发生的悲剧。

他那深沉的目光以及拳头触及嘴唇的姿态,表现出一种极度痛苦的心情。

他渴望沉入“绝对”的冥想,努力把那强壮的身体抽缩、弯压成一团。

他的肌肉非常紧张,不但在全神贯注地思考,而且沉浸在苦恼之中。

他注视着下面所演的悲剧,他同情、爱惜人类,因而不能对那些犯罪的人下最后的判决,所以他怀着极其矛盾的心情,在那深刻的沉思中,体现了伟大诗人但丁内心的苦闷。

这种苦闷的内心情感,通过对面部表情和四肢肌肉起伏的艺术处理,生动地表现出来,例如那突出的前额和眉弓,使双目凹陷,隐没在暗影之中,曾强了苦闷沉思的表情,有如那紧紧收屈的小腿肌腱和痉挛般弯曲的脚趾,有力地传达了这种痛苦的情感。

这种表面沉静而隐藏于内的力量更加令人深思。

关于罗丹为什么要用这尊粗壮结实的裸体形象来创造《思想者》,并准备把它安放在他的大件浮雕门饰《地狱之门》的顶上,不妨用罗丹自己的几句话来解释,他说:“一个人的形象和姿态必然显露出他心中的情感,形体表达内在精神。

对于懂得这样看法的人,裸体是最具有丰富意义的。

”《地狱之门》[雕塑] - 赏析雕刻家在这件作品中,一方面采用了现实主义的精确手法,同时表达了与诗人但丁相一致的人文主义思想,他们对人类的苦难遭遇寄予了极大的同情和悲痛《地狱之门》和以前雕刻家所做的建筑性装饰浮雕均不同,那些都是按照故事情节把构图分割规整,布局有条有理的,如吉贝尔蒂的《天堂之门》,即在两扇门上分十个均等框格,每个框格中雕刻一个故事情节。

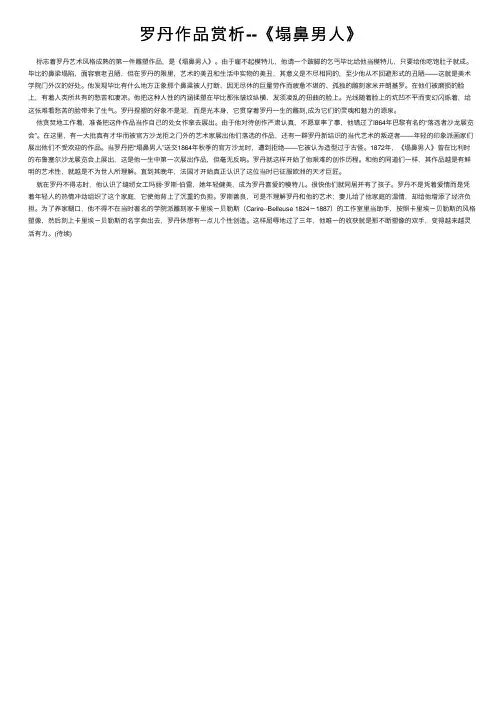

罗丹作品赏析--《塌⿐男⼈》标志着罗丹艺术风格成熟的第⼀件雕塑作品,是《塌⿐男⼈》。

由于雇不起模特⼉,他请⼀个跛脚的乞丐毕⽐给他当模特⼉,只要绘他吃饱肚⼦就成。

毕⽐的⿐梁塌陷,⾯容衰⽼丑陋,但在罗丹的限⾥,艺术的美丑和⽣活中实物的美丑,其意义是不尽相同的,⾄少他从不回避形式的丑陋——这就是美术学院门外汉的好处。

他发现毕⽐有什么地⽅正象那个⿐粱被⼈打断、因⽆尽休的巨量劳作⽽疲惫不堪的、孤独的雕刻家⽶开朗基罗。

在他们被磨损的脸上,有着⼈类所共有的愁苦和凄凉。

他把这种⼈性的内涵揉塑在毕⽐那张皱纹纵横、发须凌乱的扭曲的脸上。

光线随着脸上的坑凹不平⽽变幻闪烁着,给这张难看愁苦的脸带来了⽣⽓。

罗丹捏塑的好象不是泥,⽽是光本⾝,它贯穿着罗丹⼀⽣的雕刻,成为它们的灵魂和魅⼒的源泉。

他贪焚地⼯作着,准备把这件作品当作⾃⼰的处⼥作拿去展出。

由于他对待创作严肃认真,不愿草率了事,他错过了l864年巴黎有名的“落选者沙龙展览会”。

在这⾥,有⼀⼤批真有才华⽽被官⽅沙龙拒之门外的艺术家展出他们落选的作品,还有⼀群罗丹新结识的当代艺术的叛逆者——年轻的印象派画家们展出他们不受欢迎的作品。

当罗丹把“塌⿐男⼈”送交1864年秋季的官⽅沙龙时,遭到拒绝——它被认为造型过于古怪。

1872年,《塌⿐男⼈》曾在⽐利时的布鲁塞尔沙龙展览会上展出,这是他⼀⽣中第⼀次展出作品,但毫⽆反响。

罗丹就这样开始了他艰难的创作历程。

和他的同道们⼀样,其作品越是有鲜明的艺术性,就越是不为世⼈所理解。

直到其晚年,法国才开始真正认识了这位当时已征服欧洲的天才巨匠。

就在罗丹不得志时,他认识了缝纫⼥⼯玛丽·罗斯·伯雷,她年轻健美,成为罗丹喜爱的模特⼉。

很快他们就同居并有了孩⼦。

罗丹不是凭着爱情⽽是凭着年轻⼈的热情冲动组织了这个家庭,它使他背上了沉重的负担。

罗斯善良,可是不理解罗丹和他的艺术;妻⼉给了他家庭的温情,却给他增添了经济负担。

为了养家糊⼝,他不得不在当时著名的学院派雕刻家卡⾥埃-贝勒斯(Carire--Belleuse 1824-1887)的⼯作室⾥当助⼿,按照卡⾥埃-贝勒斯的风格塑像,然后刻上卡⾥埃-贝勒斯的名字卖出去,罗丹休想有⼀点⼉个性创造。

罗丹的雕塑作品《思想者》(2009-06-25 13:41:22)转载▼标签:分类:美学杂想罗丹雕塑思想者地狱之门苦闷文化这幅作品大家不陌生吧,这是法国雕塑艺术家罗丹最著名的作品《思想者》。

一个具有高度智慧的巨人,痛苦地俯首坐在那里沉思,把右肘放在左膝上,手托着下巴和嘴唇,审视着下边发生的所有悲剧而陷入绝对的冥想之中。

那压弯的肋骨和紧张的肌肉似乎要被智慧的火花爆炸开来,然而,除了沉思,只有内心的压抑和隐藏的痛苦。

“思想者”原本是“地狱之门”横楣上的一个主雕坐像,是那巨大雕塑中最有代表性的一件。

后来,罗丹又把它制成一件单独的雕塑,并且成为他最著名的代表作。

罗丹用这一形象来象征伟大诗人——但丁,也象征他自己,象征全人类。

对罗丹来说,艺术的美存在于内在的真实表达,为此,他常常巧妙地背离人体解剖学。

它的雕刻作品,无论是青铜雕还是大理石雕,一般采用两种风格:一种是刻意造就粗糙表面和粗旷表面造型的颇有个性的风格;另一种,其特征是抛光的表面和精细的外型。

罗丹的思想与作品是极其一致的,充满了忧郁、苦闷、伤感,及对命运的挣扎。

他所塑造的人物都是忍辱负重、现实生活的内涵写照,他的艺术力量不是外在的呼喊,而是理性意义的表露,是内心情感与思想的自然爆发。

这正是能够启发观众、打动人心的魅力所在。

不同视角下的思想者分享:分享到新浪Qing1喜欢阅读Rodin’s The Thinker大概介绍下谁的作品何时做的雕塑的材质动作一个具有高度智慧的巨人,痛苦地俯首坐在那里沉思,把右肘放在左膝上,手托着下巴和嘴唇,审视着下边发生的所有悲剧而陷入绝对的冥想之中。

那压弯的肋骨和紧张的肌肉似乎要被智慧的火花爆炸开来,然而,除了沉思,只有内心的压抑和隐藏的痛苦。

作品丰富的内涵充分体现了雕塑家思想的深沉、苦闷和丰富。

罗丹用这一形象来象征伟大诗人——但丁,也象征他自己,象征全人类。

以上是主要中文介绍一楼的缺少雕塑的动作描写复制过来的也要大概看看符合我的要求谢谢提问者采纳2009-01-14 15:15换一个加上动作描写的:Auguste Rodin's sculpture "The Thinker" is known around the world. Hea d in hand, the nude figure sits in intense contemplation, twisting awkwardly to rest his right arm on his left knee. Rodin said of his work, "What makes my Thinker think is that he thinks not only with his brain, with hi s knitted brow, his distended nostrils and compressed lips, but with ever y muscle of his arms, back and legs, with his clenched fist and gripping toes." The Thinker was originally conceived as the central figure for the monumental "Gates of Hell," a commission Rodin never completed. The piece gained its current title when it was exhibited in Paris in 1899.。

艺术通史米罗的断臂维纳斯孙乃树教授点评

米罗的断臂维纳斯是法国雕塑家奥古斯特·罗丹的作品,被认

为是现代艺术中最具代表性的雕塑之一。

该作品创作于1863

年至1867年间,描绘了一个站立的女性裸体形象,但它的右

臂和左手完全缺失。

孙乃树教授对这件作品有以下几点点评:

1. 对女性形象的再现:断臂维纳斯的裸体女性形象呈现出柔和而流线型的身体曲线,展现了罗丹对女性身体之美的审美追求。

她的身姿柔软而放松,体现出一种自然不加修饰的真实感。

2. 缺失的臂部:作品中的断臂和缺失的左手给人一种不完整和凌乱的感觉。

这种不完整性可能代表了罗丹对现实生活中不完美和痛苦的体验的反映,同时也可能是一种对女性在现实中遭受的伤害和剥夺的隐喻。

3. 表现主义风格:断臂维纳斯的雕塑风格呈现出一种粗糙的质感,雕塑师故意保留了制作过程中的纹理和痕迹,表现出一种粗犷和野性的氛围。

这种表现主义的风格使作品更具有现实的力量和冲击力。

4. 对现代艺术的影响:断臂维纳斯被认为是现代雕塑的开拓者之一,它以其对形式和结构的重新定义,对传统雕塑的颠覆和革新,引领了后来现代艺术的发展。

它塑造了现代艺术对人性、社会和存在的新的诠释。

总的来说,米罗的断臂维纳斯是一件具有重要历史和艺术价值的现代雕塑作品。

它呈现出对女性形象的审美追求和对现实生

活的反思,同时也体现了对传统艺术形式的革新和对人性的新的诠释。

它的存在对后来的现代艺术产生了重要的影响。

雕:罗丹《地狱之门》鉴赏雕:罗丹《地狱之门》鉴赏罗丹选中了文艺复兴时期大诗人但丁的长诗《神曲》中的“地狱篇”,塑造了著名的、规模浩繁的《地狱之门》群雕门饰。

这件纪念碑式的艺术品,共塑造186个痛苦群体,其中有几尊形象后来发展成独立的雕像,如《思想者》、《三个幽灵》、《接吻》等。

作品的中心主题是通过“地狱篇”中“从我这里走进苦恼之城,从我这里走进罪恶之渊,你们走进来的,把一切的希望抛在后面。

”的含义,用多结构形式,和象征性构图,及真实人物走型,综合表达罗丹的哲学观点,把近代文明罪恶都集中表现在“大门”之上,刻画出为情欲、恐惧、痛苦、理想而争斗、并折磨着自己的形象,贯穿着希望、幻灭、死亡和痛苦等种种感情。

最顶上的是《三个幽灵》,他们站着,头部互相接近,三只手臂都指向下面的地狱,《思想者》的两旁是一些轻罪人,渐下罪孽越来越大。

下边分两扇门,一边是热恋中的青年男女在走入地狱,一边是想吃人肉的饿鬼,其余部分包括地狱各色各样的恶人、奸贼、暴君、淫妓等等。

《地狱之门》以变幻的新奇雕塑手法曲折地反映着一个错综复杂的社会,这些悲惨离奇和扭作一团的形象是罗丹所注目的那个时代灰暗层面的抽象写照。

罗丹自已说:“当我没有强烈的感情时,是不会动手塑造的。

”他虽然按照但丁的诗篇,但所有被他捏成的形象都具有能够识别的现实典型意义,罗丹通过地狱之门“揭示了法国现实生活的悲剧,正如米开朗基罗以”最后的审判“来对现实生活作出最后判决一样。

《地狱之门》是罗丹一生中最有雄心,最为非凡的事业。

历时37年,至死没有完成。

其规模之大,难度之深,技巧上的成熟程度,更大大超过数百年前的艺术家。

罗丹在这件宏伟的作品上不断工作达37年之久。

为完成此作,他画了无数草图,直到他去世前一年,还在修改这座《地狱之门》上的雕像。

《地狱之门》体积为635×400×85厘米,原计划它应安装在巴黎装饰艺术博物馆的入口处,后因政府战后财政紧缩,也没催他作完,直至他死后,也无法把原作翻铸成铜像。

罗丹雕像《巴尔扎克》的整体美-精选⽂档罗丹雕像《巴尔扎克》的整体美罗丹擅长雕刻⼈物,在他所创作的著名的作家及艺术家们⼀系列的雕像当中,《巴尔扎克》当属其中最杰出瞩⽬的作品之⼀。

巴尔扎克裹着长袍昂⾸挺胸仰视前⽅似乎在思索着什么。

罗丹是智慧的掌握者,他将巴尔扎克深刻⽽热情的艺术家⽓质表现得淋漓尽致。

可是创作的雕像却是没有⼿臂的,这是为什么?最初是⼀个深夜,罗丹完成了巴尔扎克雕像,很激动,找来他的学⽣过来⼀起欣赏雕塑,阅读雕像后的学⽣们对⽼师的创作⾃然是赞不绝⼝,然后⽬光停留在了雕像的⼿臂上,“先⽣,这是我见过的最美的⼀双⼿”,⼀个学⽣激动地说道。

但是罗丹听到这样的话并不⾼兴。

他再次看着他的⼯作,好像他已经意识到了这个问题。

他还叫⼏个门徒,但是他们最感兴趣的同样是雕像的⼿。

罗丹知道这并不是⼀件好事,所以他果断地拿起斧头卸下了巴尔扎克像的⼿。

罗丹认为:巴尔扎克雕像的⼿太突出了已经具有了⾃⼰的⽣命,所以它不会再属于这个雕像的整体,必须切割它。

⽽因此双⼿被卸下的巴尔扎克雕像更加整体化,也更加具有了⾮凡的艺术感染⼒,成为了罗丹雕塑作品的⼜⼀代表性巨作。

罗丹切断了⼀双“⽆与伦⽐的世界之⼿”,却造就了⼀座更加整体、更加完美的艺术精品。

如果《巴尔扎克》的⼿,因为太突出,⽽影响了整体雕塑作品需要表达的思想感情,那么抄斧断臂就是为了成就艺术的本⾝。

⼀、《巴尔扎克像》作者介绍法国著名雕塑家奥古斯特?罗丹(Auguste Rodin)他在雕塑创作中倾注着巨⼤⽽⼜细腻的⼼理影响⼒,被认为是19、20世纪最伟⼤的现实主义雕塑艺术家。

奥古斯特?罗丹是继菲荻亚斯、⽶开朗琪罗之后欧洲雕塑史上的第三座丰碑。

⼆、《巴尔扎克像》作品赏析罗丹没有把巴尔扎克雕塑成在帽⼦⾥拿着⼀根⽊棍,穿着燕尾服,⼀个严肃的、正在阅读,正在写作或正在思考的⼤作家的样⼦。

总之就是没有像以往雕塑家雕塑历史名⼈或先贤那样把他雕塑成纪念像应有的样⼦,却把他塑造成⼀个邋遢⽽⼜不修边幅的样⼦,加之雕像并不是⽤常规光滑流畅的表⾯来雕刻,⽽是以它原始粗糙的形态呈现给观者,这些⽆疑增加了巴尔扎克的那种艺术家不羁的粗犷之⽓。

赏析雕塑艺术静态作品中的动感雕塑艺术是一种通过立体形式来表现艺术形象和情感的艺术形式。

在众多的雕塑作品中,静态作品中的动感常常给人以深远的思考。

本文将通过赏析几个雕塑艺术的静态作品,探讨它们中所蕴含的动感,以及这种动感给人带来的艺术享受。

1. 《思想者》- Auguste Rodin世界上最著名的雕塑之一《思想者》,创作于法国雕塑家奥古斯特·罗丹的手中。

这个作品描绘了一个坐在岩石上的裸体男子,他的双手托着下巴,似乎沉思着深奥的哲学问题。

《思想者》静态作品中呈现的动感主要体现在其线条的流畅和身体的紧张。

罗丹通过精湛的雕塑技艺,在静态作品中创造了一种仿佛在思考的动态效果。

雕像的线条自然流畅,增添了一种纵深感。

同时,通过精细的肌肉雕刻,罗丹表达了主角内心的绷紧和思考的紧张状态。

观赏者可以感受到他内心思绪的翻滚和激荡,这种静态作品中的动感令人感到震撼和沉思。

2. 《大卫》- 米开朗基罗米开朗基罗的《大卫》也是世界上最著名的雕塑作品之一,它具有独特的动感。

这个雕塑作品描绘了圣经中的大卫,他准备与巨人歌利亚战斗的瞬间。

《大卫》静态作品中的动感主要表现在雕塑形象的肌肉线条和姿态的紧凑。

米开朗基罗通过精细的肌肉雕刻和动态的姿态表达了大卫战斗前的时刻。

大卫的肌肉线条清晰可见,展现出力量与力量的对抗;而他紧凑的身姿和集中的目光,则显示出他对即将到来的战斗的决心和准备。

观赏者可以感受到大卫身上充满的能量和动感,仿佛他即将一跃而起,迎接战斗的挑战。

3. 《亚洲神懿像》- 佚名《亚洲神懿像》是中国石刻艺术中的一件珍品,也是静态作品中动感的又一个典范。

这个作品描绘了一个禅坐的佛教僧侣,他闭目沉思,表现出一种内敛却又充满能量的动感。

这件作品通过雕刻的细腻之处和姿势的安静来表达动感。

佛教僧侣的脸部表情平静,双手交叉放在膝盖上,闭目冥思。

然而,透过观察者的眼睛,可以感受到他内心的平静和寂静。

这种在静态作品中的动感,让人感到宁静与深思。

雕塑鉴赏论文:罗丹的雕塑特色

简介

罗丹(Auguste Rodin)是一位法国著名的雕塑家,被公认为现代雕塑的奠基人之一。

他在19世纪末和20世纪早期创作了许多雕塑作品,这些作品以其独特的特色和艺术风格而闻名于世。

主题一:情感的表达

罗丹的雕塑作品以情感的表达为主题,他通过精细的雕刻和姿势的塑造传达了人类内心的情感和精神状态。

他深入挖掘了人性的复杂性,创造出具有强烈情感的形象,从而使观者能够深刻地感受到作品所传达的情感。

主题二:运动的捕捉

罗丹善于捕捉并表现人体的运动。

他通过对人体姿态、肌肉和神态的准确观察,使其作品具有生动的动态感。

雕塑中的人物常常

呈现出自然而流畅的姿态,似乎随时随刻都在运动之中,这使得观

者能够感受到作品中人物的生动性和活力。

主题三:形态的塑造

罗丹的雕塑作品注重对形态的塑造和表现。

他细致入微地雕刻

了人体的细节,使得作品具有立体感和真实感。

通过巧妙的线条和

纹理处理,他能够精确地表现肌肉的纹理和表面的质感,使观者可

以近距离地欣赏到作品的细节之美。

结论

罗丹以他独特的艺术风格和创作特色在现代雕塑领域崭露头角。

他通过情感的表达、运动的捕捉和形态的塑造,创造了一系列精彩

的雕塑作品,为后世留下了宝贵的艺术遗产。

这些作品不仅让人们

感受到情感的冲击和形象的生动,还给观者带来了独一无二的审美

享受。

参考文献

- Smith, J. (2019). Rodin's Sculpture: The Art of Emotion. New York: Publisher.。

艺术教育36ART EDUCATION 2012 · 03罗丹,是19世纪法国最伟大的雕塑大师。

他擅长通过人体雕塑表达生命内在的情感情绪。

罗丹最擅长开垦美的处女地,即挖掘常人未发现的美,与其说是一种艺术内涵的美,不如说是一种个性真情的美,因为罗丹始终坚信:“艺术即感情”。

可以说,罗丹的全部作品都是这一艺术观念的证明,也都深刻揭示了人类丰富的情感情绪。

罗丹似乎更加偏爱“悲壮”主题,善于从扭曲残破的律动中发掘力与美的统一,因而他的艺术作品总体上呈现悲壮深沉的美学品格,这是艺术家本人亦是作品的思想和精神魅力之所在——既动人之情,又启人之思。

《吻》,是罗丹的雕塑代表作之一。

它创作于1884—1886年,是用大理石制作完成,高85厘米。

这个举世闻名的雕塑作品,以无可阻挡的飓风席卷了全世界。

它用什么拨动着世人的心弦,历经百余年仍有一种难以言说的感动和震撼?笔者试从美感角度三个层面对其进行解读。

一、爱情主题——天性美美感是与生命、与人生紧密相联的直接的经验,它是在瞬间的直觉中创造一个意象世界,从而显现(照亮)一个本然的生活世界。

美感的核心就是生成一个不可重复的意象世界。

《吻》正是通过有形的人体雕塑,把人间转瞬即逝的情感之火物化为一种凝固的崇拜物,唤起观众内心对爱的一种刻骨铭心的体验。

《吻》取材于但丁《神曲》里所写的一个爱情悲剧(主人公是保罗与弗朗切斯卡)。

罗丹以其特有的质朴的“裸体语言”,塑造了这对情侣不顾世俗诽谤勇敢相爱并在一次幽会中热烈接吻的幸福“瞬间”,双方都很陶醉,以致达到忘我的境界。

罗丹于平凡的世界中汲取人类普遍的爱情主题,极易引起观者的情感共鸣,而通过罗丹那双“会说话的手”的创造,又升华丰富了人类的这种朴素而伟大的情感。

如果说古希腊雕刻追求的是庄严肃穆的崇高美,印象派大师的作品追求的是光影交响的灵动美,那么罗丹则是用他整个生命在诠释一种灵肉和谐的天性美。

正如他自己所说,“当一位优秀的雕刻家塑造人体时,他表现的不仅是肌肉,而且是使肌肉运动的生命。