最新8版子宫内膜癌汇总

- 格式:ppt

- 大小:2.23 MB

- 文档页数:42

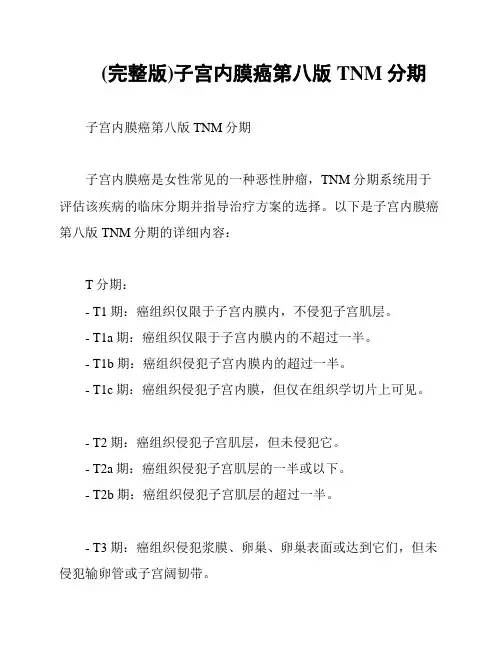

(完整版)子宫内膜癌第八版TNM分期子宫内膜癌第八版TNM分期

子宫内膜癌是女性常见的一种恶性肿瘤,TNM分期系统用于评估该疾病的临床分期并指导治疗方案的选择。

以下是子宫内膜癌第八版TNM分期的详细内容:

T分期:

- T1期:癌组织仅限于子宫内膜内,不侵犯子宫肌层。

- T1a期:癌组织仅限于子宫内膜内的不超过一半。

- T1b期:癌组织侵犯子宫内膜内的超过一半。

- T1c期:癌组织侵犯子宫内膜,但仅在组织学切片上可见。

- T2期:癌组织侵犯子宫肌层,但未侵犯它。

- T2a期:癌组织侵犯子宫肌层的一半或以下。

- T2b期:癌组织侵犯子宫肌层的超过一半。

- T3期:癌组织侵犯浆膜、卵巢、卵巢表面或达到它们,但未侵犯输卵管或子宫阔韧带。

- T3a期:癌组织侵犯卵巢表面。

- T3b期:癌组织侵犯卵巢。

- T4期:癌组织侵犯子宫阔韧带或侵犯与卵巢相连的其他器官。

N分期:

- N0期:未发现与淋巴结相关的转移。

- N1期:癌细胞扩散至盆腔或腹膜后淋巴结。

M分期:

- M0期:未发现远处转移。

- M1期:癌细胞扩散到其他组织或器官,如肺、肝等。

根据T、N、M分期结果的组合,可以得出子宫内膜癌的总分期。

了解子宫内膜癌的TNM分期有助于医生了解病情严重程度及

选择合适的治疗方案。

通过及早发现和正确分期,可以提高治疗成

功的机会,延长患者的生存期。

以上是子宫内膜癌第八版TNM分期的内容,提供给您参考。

(字数:219)。

子宫内膜癌(一)简介子宫内膜癌为女性生殖道常见的恶性肿瘤之一,发达国家中发病率居女性生殖道恶性肿瘤首位,死亡率居第二位。

多见于老年妇女,高发年龄50~60岁,年轻患者有增多趋势。

由于人类寿命延长和肥胖人群增多,近二十年间内膜癌发病率仍稳定居高不下,而死亡率却明显上升。

死亡率的上升除与老年、肥胖、内科并发症多等相关外,与晚期病例,高危组织类型增多,及一些患者未能受到适宜诊治相关。

目前对两种类型内膜癌的病理及基础研究已取得较大进展;临床手术、化疗、激素治疗亦积累了更多资料,临床研究更加深入;对年轻早期患者的保守治疗亦作了一定探索。

但在治疗中对术前影像学评估价值,术中肉眼及病理冷冻切片检查对肌层受累程度的判断准确性,淋巴结清扫范围等均尚存争议。

为进一步改善预后,妇科肿瘤医师应进一步识别、区分高危内膜癌患者,进行适宜治疗,以期降低死亡率,达到最佳疗效。

(二)诊断1.病史子宫内膜癌多见于绝经后妇女(70%),围绝经期20%~25%,<40岁约5%,发病与肥胖、雌激素持续增高、遗传等因素相关,病史中应重视以下高危因素:(1)肥胖、无排卵性不孕、不育、延迟绝经(52岁以后绝经)。

(2)与垂体功能失调相关疾病:糖尿病、高血压。

(3)与雌激素增高有关的妇科疾病:多囊卵巢综合征、卵巢颗粒细胞瘤、子宫内膜增生或不典型增生史和子宫肌瘤有不规则出血者。

(4)有使用外源性雌激素史者,特别是无孕激素对抗雌激素替代治疗(ERT),或长期应用他莫昔芬(Tamoxifen)患者。

(5)有癌家族史、多发癌及重复癌倾向者(乳腺癌、卵巢癌等),LynchⅡ综合征。

遗传性非息肉样结肠直肠癌(HNPCC)患者其内膜癌发病危险为40%~60%等。

有高危因素的患者应密切随访,若有月经过多、阴道不规则出血等症状出现应行分段诊刮,明确诊断。

LynchⅡ综合征者亦可在完成生育任务后行预防性子宫切除术。

2.症状(1)阴道出血:①绝经后阴道出血:绝经后阴道出血,为子宫内膜癌患者的主要症状,子宫内膜癌患者多为绝经后妇女,90%以上有阴道出血症状,绝经时间愈长出现阴道出血者,发生内膜癌的几率愈高。

子宫内膜样癌8项免疫检查对照表一、子宫内膜样癌概述子宫内膜样癌(Endometrioid carcinoma)是一种常见的子宫内膜癌类型,来源于子宫内膜上皮细胞。

该病好发于更年期女性,临床表现为异常阴道出血、月经不规律等。

子宫内膜样癌的发病与雌激素长期刺激、遗传因素、环境因素等多方面因素有关。

早期诊断和治疗对患者生存率和生活质量具有重要意义。

二、8项免疫检查对照表介绍为了更好地诊断和评估子宫内膜样癌,免疫检查发挥着重要作用。

以下是8项免疫检查对照表:1.免疫组化检查:免疫组化检查是通过检测肿瘤组织中的特定抗原,从而确定肿瘤的来源、分化程度和恶性程度。

在子宫内膜样癌中,免疫组化检查可以帮助鉴别良性和恶性病变,以及评估肿瘤的侵袭性。

2.HE染色检查:HE染色是病理学基本染色方法,可以清晰地显示组织结构和细胞形态。

通过HE染色,可以观察子宫内膜样癌的组织学类型、细胞异型性、核分裂象等,为临床诊断提供依据。

3.CD105检查:CD105是一种血管内皮细胞标志物,表达于新生血管内皮细胞。

在子宫内膜样癌中,CD105阳性表达提示肿瘤血管新生旺盛,恶性程度较高。

4.CD34检查:CD34是一种内皮细胞标志物,表达于造血干细胞和内皮细胞。

CD34阳性表达意味着肿瘤内存在活跃的血管新生,与肿瘤的生长和转移密切相关。

5.VEGF检查:血管内皮生长因子(VEGF)是调控血管新生的重要因子。

在子宫内膜样癌中,VEGF阳性表达提示肿瘤血管新生活跃,病情进展较快。

6.PTEN检查:PTEN是一种肿瘤抑制基因,调控细胞生长和凋亡。

PTEN 缺失或突变与子宫内膜样癌的发病和恶性程度密切相关。

7.Ki-67检查:Ki-67是一种细胞增殖抗原,表达于细胞周期的G1期、S 期和G2期。

Ki-67高表达提示肿瘤细胞的增殖活性较高,病情恶化风险较大。

8.ER/PR检查:雌激素受体(ER)和孕激素受体(PR)是子宫内膜样癌的治疗靶点。

ER/PR阳性患者对内分泌治疗敏感,预后相对较好。

2022妇科恶性肿瘤多学科诊疗中国专家共识(最全版)[摘要]近年来, 随着妇科恶性肿瘤综合治疗新策略的不断涌现, 以及生殖肿瘤学和遗传肿瘤理念的演进, 传统的“单学科诊疗”模式已难于以最优的方案解决患者的诊疗问题。

多学科诊疗(MDT )可以使患者获得最科学、最合理的诊疗, 有利于改进和完善现有的治疗方式, 从而提高医疗效率及质量。

基于MDT领域国内外最新研究进展及临床实践经验, 中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会组织国内妇科肿瘤及相关领域的专家, 针对妇科恶性肿瘤MDT运行流程、监测评估及质量控制机制, 制订了《妇科恶性肿瘤多学科诊疗中国专家共识(2022年版)》, 希望通过本共识, 提高中国临床工作者对于妇科恶性肿瘤MDT的认识, 以指导和规范MDT在妇科恶性肿瘤中的临床运用。

[关键词]妇科;肿瘤;多学科综合治疗;共识妇科恶性肿瘤患者占女性恶性肿瘤患者的15%~20%, 宫颈癌、子宫内膜癌及卵巢癌为常见的妇科恶性肿瘤, 总体发病率呈上升趋势[1], 其中宫颈癌发病率上升趋势最为明显, 子宫内膜癌发病率紧随其后, 并均呈现年轻化趋势, 而卵巢癌早诊率低, 晚期患者多, 是死亡率最高的妇科恶性肿瘤。

因此, 早期发现、规范化治疗是提高患者生存率的重要途径。

妇科恶性肿瘤的治疗手段包括手术、化疗、放疗和生物治疗等, 但妇科恶性肿瘤的病理学类型繁多, 表现各异, 对治疗的敏感性存在较大差异, 有些肿瘤即使处于晚期, 通过放疗或化疗也能获得长期控制, 而有些肿瘤只能获得姑息治疗效果, 传统的“单学科诊疗”模式已难于以最优的方案解决患者的诊疗问题。

随着现代医学的不断发展, 以及生殖肿瘤学和遗传肿瘤理念的推进, 使患者有了更多的治疗选择[2-5], 从而使单维度的疾病治疗, 上升到全流程的医疗决策及健康管理方案的制订。

20世纪60年代, 由梅奥诊所提出多学科诊疗(MDT ), 1995年Calman-Heine 建议在英国肿瘤治疗中心开展MDT, 此后肿瘤MDT模式逐渐受到重视并应用于临床, 目前已成为常规诊疗模式, 欧美发达国家其他癌种MDT模式运行结果显示, MDT能显著改善恶性肿瘤患者的预后, 并提升患者治疗的依从性和满意度[6-11]。

肾癌诊疗规范(2018年版)一、概述肾细胞癌(renal cell carcinoma,RCC,简称肾癌)是起源于肾小管上皮的恶性肿瘤,占肾脏恶性肿瘤的80%~90%。

肾癌的组织病理类型最常见的为透明细胞癌,其次为乳头状肾细胞癌及嫌色细胞癌,以及集合管癌等少见类型的肾细胞癌。

肾癌发病率仅次于前列腺癌及膀胱癌,占泌尿系统肿瘤第三位。

随着医学影像学的发展,早期肾癌的发现率逐渐增长,局限性肾癌经过根治性肾切除术或者保留肾单位的肾脏肿瘤切除术可获得满意的疗效。

据统计,目前确诊时既已属晚期的患者已由数年前的30%下降至17%,随着靶向治疗的持续发展及新型免疫治疗药物的兴起,晚期肾癌的疗效也逐步得到改善。

二、流行病学及病因学(一)流行病学在世界范围内,肾癌的发病率约占成人恶性肿瘤的3%,其分布具有明显的地域差异,北美、西欧等西方发达国家发病率最高,而非洲及亚洲等发展中国家发病率最低。

全世界范围内,肾癌发病目前排在男性恶性肿瘤第9位(21.4万例新患者)及女性第14位(12.4万例新患者),其男女发病率约为2∶1,发病高峰在60~70岁。

根据GLOBOCAN 2012年世界恶性肿瘤流行病学研究数据,肾癌的全球发病率居恶性肿瘤第14位,死亡率居第16位。

近几十年来,在大多数国家和地区肾癌的发病率都呈现持续增长趋势,包括北美、部分欧洲、亚洲、大洋洲及部分拉丁美洲,但肾癌的死亡率在发达国家中趋于稳定或下降。

据中国肿瘤登记年报的资料显示,从1988年至2014年我国肾癌的发病率为上升趋势。

人口结构老龄化、生活方式西方化及早期筛查的推广可能是发病率增高的原因。

2005年至2009年肾癌的发病率分别为3.96/10万、4.44/10万、4.64/10万、5.08/10万、4.5/10万。

2018年2月,国家癌症中心发布了最新癌症数据,汇总了339家癌症登记点的数据,共覆盖中国2.8亿人群。

数据显示,2014年中国肾癌发病率为4.99/10万,其中男性肾癌发病率为6.09/10万,女性肾癌发病率为3.84/10万。

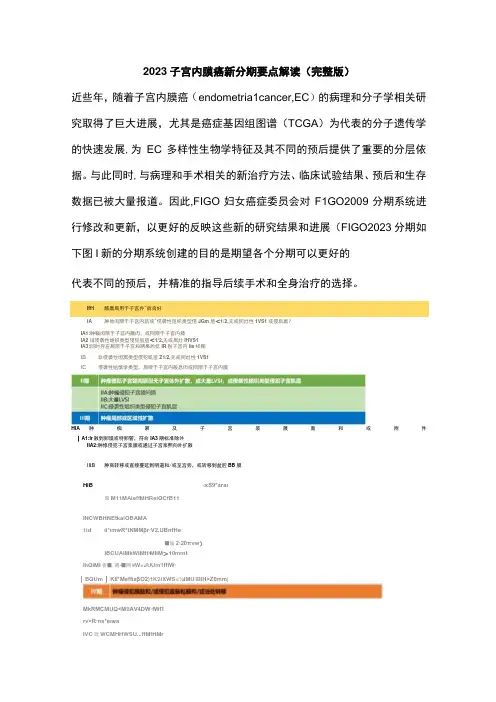

2023子宫内膜癌新分期要点解读(完整版)近些年,随着子宫内膜癌(endometria1cancer,EC)的病理和分子学相关研究取得了巨大进展,尤其是癌症基因组图谱(TCGA)为代表的分子遗传学的快速发展,为EC多样性生物学特征及其不同的预后提供了重要的分层依据。

与此同时,与病理和手术相关的新治疗方法、临床试验结果、预后和生存数据已被大量报道。

因此,FIGO妇女癌症委员会对F1GO2009分期系统进行修改和更新,以更好的反映这些新的研究结果和进展(FIGO2023分期如下图I新的分期系统创建的目的是期望各个分期可以更好的代表不同的预后,并精准的指导后续手术和全身治疗的选择。

IA 肿他闰限于子宫内鼠或^侵袭性俎织类型侵JGm层<1/2,无或同灶性1VS1或侵后副?IA1:肿幅闰限于子宫内腼肉,或同限于子官内膝IA2诽侵袭性姐织类型侵犯肌层<1/2,无或局灶IHVS1IA3:同时存在局限于子宫和期果的低IR别子宫内Iie样麴IB 非侵袭性坦黑类型侵犯矶层Z1/2,无或同灶性1VS1IC 侵袭性组慎学类型,局限于子宫内股息肉或同限于子宫内膜HIA 肿痴累及子宫浆展面和或附件∣A1:Ir散到卵馍或特卵管,符合IA3期标准除外IIA2:肿修侵犯子宫浆膜或通过子宫浆熙向外扩散IIIB 肿商转移或直接蔓延到明道和/或至宫旁,或转移到盆腔BB膜HiB ‹κS9*araι南M11MAieffMHReiQCfB11INCWBHNEtkaiOBAMA1id ii*ιmwR*tNMMβr∙V2,UBnfHe■加2∙20πvw)IBCUAIMkWIMtt t MIIM>10mmtIhQIMI告■,甫•■网M W<JUUmι!ffiW∙∣BQUm∣KII*MeffiaβO2)1K2iXWS<¼IMU,≡IIH>Z0mm|MkRMCMUQ<M≡AV4DW∙fWΠrv>R∙ns*eιwaIVC玩WCMHHWSU...ffMfHMr1 .病理学解读1.1 组织病理学类型组织病理学是2023年修订ECFIGO分期中的中心特征,也是分期的必要条件。

子宫内膜癌诊治指南(2022年版)一概述子宫内膜癌是发生于子宫内膜的上皮性恶性肿瘤,又称子宫体癌,是女性生殖道三大常见恶性肿瘤之一,多发生于围绝经期及绝经后妇女。

随着人口平均寿命的增加以及生活习惯的改变,子宫内膜癌的发病率近 20 年呈持续上升和年轻化趋势。

在西方国家,子宫内膜癌已位居女性生殖系统恶性肿瘤发病率首位。

在我国,根据国家癌症中心2019 年公布的《2015 年中国恶性肿瘤流行情况分析》,子宫内膜癌2015 年发病人数约为 69,000 例,死亡 16,000 例,发病率10.28/10 万人,占女性恶性肿瘤发病人数的3.88%。

作为继宫颈癌之后第二常见的妇科恶性肿瘤,约占妇科恶性肿瘤的20%~30%。

部分发达城市的子宫内膜癌发病率已达妇科恶性肿瘤第一位。

子宫内膜癌的治疗应采用以手术治疗为主的综合治疗。

为提高子宫内膜癌诊治水平,规范诊断依据、诊断和鉴别诊断,治疗原则及治疗方案,现提出子宫内膜癌诊治指南。

本指南借鉴了国际上公认的宫颈癌诊疗指南[如美国国家综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)指南、国际妇产科协会(International Federation ofGynecology and Obstetrics,FIGO)指南等],并结合我国以往指南进行修订。

本指南适用于子宫内膜样腺癌、特殊类型子宫内膜癌(透明细胞癌、浆液性腺癌)以及子宫癌肉瘤。

在临床实践中,子宫内膜癌强调有计划的、合理的综合治疗,并重视个体化治疗。

临床医师需结合医院的设备、技术条件以及患者的病情进行规范治疗。

对于本指南未涵盖的临床病例,建议主管医师根据患者情况,给予合理的个体化治疗,鼓励参加临床试验。

二诊断技术和应用(一)危险因素人群的监测筛查根据发病机制和生物学行为特点将子宫内膜癌分为雌激素依赖型(Ⅰ型)和非雌激素依赖型(Ⅱ型)。

雌激素依赖型子宫内膜癌大部分病理类型为子宫内膜样腺癌,少部分为黏液腺癌;非雌激素依赖型子宫内膜癌病理类型包括浆液性癌、透明细胞癌、癌肉瘤等。

CHINESE COMMUNITY DOCTORS中国社区医师2021年第37卷第15期子宫内膜癌在临床中被称为子宫体癌,是一种比较常见且严重的恶性肿瘤,起源于子宫内膜腺体,多发于女性绝经期、更年期,超过90%的患者发病年龄>50%;此外,存在如糖尿病、高血压等内科并发症者以及肥胖女性(体质量指数>25),有着更高的发病率[1]。

许多患者在Ⅰ期便能被确诊,而手术治疗是最常用、最有效的治疗手段。

针对子宫内膜癌FIGO 分期来讲,其实为一类手术病理分期,而常用手术方式主要有如下几种:腹主动脉旁淋巴结清除术、盆腔淋巴结清除及广泛/次广泛子宫切除术等。

既往手术多经腹入路,而伴随腹腔镜技术的日渐成熟以及微创观念的持续提倡,腔镜手术凭借其出血少、腹部无切口、对生活影响较少及住院时间短等优点,而在子宫内膜癌全面分期手术中得到广泛应用。

本文针对在本院接受治疗的子宫内膜癌患者,行腹腔镜下全面分期手术治疗,观察其效果,现报告如下。

资料与方法2018年9月-2019年9月收治子宫内膜癌患者10例,其中6例行经腹广泛子宫切除、盆腔淋巴结清除术,4例行腹腔镜下次广泛子宫清除术;年龄40~65岁,平均(53.4±5.6)岁;FIGO 分期:Ⅰ期5例,Ⅱ期3例,Ⅲ期2例;合并糖尿病3例,高血压3例。

方法:①穿刺进镜:全麻,行标准膀胱截石位,将剑突与脐部中点作为第一穿刺孔,而把左、右下腹相当于麦氏点当作第二、三穿刺孔,而在下腹左右侧比较高的部位,作第四、五穿刺孔,使之与第一穿刺点、脐部呈三角形。

②腹腔镜下盆腔淋巴结清除术:用电凝阻断或者丝线结扎双侧输卵管的近端,然后将举宫器置入;沿着大肌,将右侧盆侧腹膜打开,将右侧卵巢动静脉、髂内及髂总髂外血管、输尿管均暴露出来,然后把卵巢血管进行高位结扎,最后离断。

将血管鞘打开,利用撕剥法分别将髂外、髂总、闭孔、腹股沟深淋巴结清除掉,并用相同方法对左侧盆腔淋巴结进行清理。

把切除左右侧淋巴结组织置入标本袋中,从腹部切口切除,送检。

子宫内膜癌诊断与治疗指南(完整版)子宫内膜癌在发达国家是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤,在我国居女性生殖系统恶性肿瘤的第二位,据2015年国家癌症中心统计,我国发病率为63.4/10万,死亡率21.8/10万。

相关危险因素包括高水平的雌激素(可能由肥胖、糖尿病、高脂肪饮食引起),初潮早,未育,绝经延迟,林奇综合征(Lynch Syndrome),高龄(55岁以上)以及应用激素替代和他莫昔芬等。

近年子宫内膜癌发病率呈现上升趋势。

本指南更新基于临床重要规范的修正,不能解决临床所有的问题,也不能替代好的临床判断和个体化治疗。

约有70%的子宫内膜样癌患者,发现时局限于子宫体。

子宫内膜癌大部分是局限性病变,生存率相对较高,但常忽略早期不规则阴道流血和阴道排液等症状,失去早期诊断的机会。

有数据显示,我国近年来子宫内膜癌的病死率增速超过了发病率的增速。

增高的病死率可能与晚期病例的增加,高危型病理类型(如浆乳癌),诊断时处于高龄等相关。

美国监测流行病学和结果(SEER)数据显示,年轻患者、早期病例、低级别病变的患者有更好的生存率。

与生存相关的危险因素包括:病理级别、浸润深度、年龄、淋巴结状态、肿瘤大小、淋巴结转移、脉管浸润、病变累及子宫下段等。

为了提高患者生存率,医师需要判断这些高危因素进行适当的个体化治疗。

目前,尚缺乏有效的子宫内膜癌筛查手段,可探索无创筛查方法。

1 遗传咨询与干预大部分的子宫内膜癌患者是散发性的,但有5%左右的患者是遗传性子宫内膜癌,其特点是这些患者发病年龄要比散发性子宫内膜癌患者平均年龄要小10~20岁。

对于遗传性子宫内膜癌的筛查[如患有林奇综合征、遗传性非息肉性结肠癌(HNPCC)者]应该在50岁以前进行。

对于小于50岁或者有家族史的子宫内膜癌或结肠癌患者建议进行基因检测和遗传咨询。

林奇综合征患两种恶性肿瘤如结肠癌或者卵巢癌的可能性增加,这些患者的亲属也是林奇综合征的易感人群,因此建议根据子宫内膜癌患病年龄和家族患癌情况进行遗传咨询。

分期手册AJCC第8版子宫内膜癌分期图谱子宫内膜癌FIGO分期女性盆腔器官解剖图谱子宫内膜癌分期图谱子宫内膜癌术后放疗指征在欧洲,已经普遍将肿瘤的分级和肌层浸润的程度作为是否需要辅助放疗的标准。

在北美和澳大利亚,更加倾向依赖手术分期来排除子宫外病变和因此而产生的复发风险。

最准确的评估病变深度和宫颈侵犯的手段是MR,在评估淋巴结转移方面,CT和MR是相似的,但两者均不能替代手术评估。

高危肿瘤预后特征:1.G3级肿瘤(分化差)2.深肌层浸润(FIGO IC 期,目前倾向深度≥1/3)3.淋巴管侵犯4.腹水细胞学阳性5.浆液性乳头状肿瘤6.透明细胞肿瘤7.宫颈侵犯(II期)术后放疗指征:1.乳头状癌2.浆液性乳头状肿瘤3.腺癌G34.透明细胞肿瘤5.腺鳞癌等术后均需要辅助放疗腺癌G1、G2、浅肌层受累、淋巴结阴性者可以不予体外照射。

原则上手术分期为Ia期病例不需术后放疗,但病理类型为高危者(腺癌G3、浆液性乳头状肿瘤、透明细胞肿瘤、腺鳞癌等)仍以术后辅助放疗为妥。

Ib期,高中、分化腺癌,可结合其他因素考虑是否给予术后放疗,如要考虑宫腔内肿瘤体积、范围、脉管是否受累及手术范围等。

参考文献:[1]Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds. AJCC cancer staging manual. 8th ed. New York: Springer, 2017:739–747.[2]/patient-education/what-cancer/types-cancer/endometrial-cancerAJCC链接· 分期手册 | AJCC第8版肺癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版胃癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版肝癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版食管癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版乳腺癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版胰腺癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版口咽癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版下咽癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版膀胱癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版结直肠癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版甲状腺癌TNM分期图谱· 分期手册 | AJCC第8版鼻腔和鼻窦癌TNM分期图谱·分期手册 | AJCC第8版喉癌TNM分期图谱·分期手册 | AJCC第8版鼻咽癌TNM分期图谱·分期手册 | AJCC第8版前列腺癌TNM分期图谱·分期手册 | AJCC第8版肾恶性肿瘤TNM分期图谱·分期手册 | AJCC第8版宫颈癌分期图谱····分期手册 | IASLC肺癌纵膈淋巴结分区CT图谱· 分期手册 | JGCA胃癌淋巴结分组CT图谱· 分期手册 | ESTRO颈部淋巴结分区指南CT图谱· 分期手册 | Couinaud肝脏分段系统CT图谱编辑 | 陈海石。