无机及分析化学教材课后习题答案

- 格式:doc

- 大小:312.50 KB

- 文档页数:16

无机及分析化学课后习题答案Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】一、选择题1.等压下加热5%的下列水溶液,最先沸腾的是()A. 蔗糖(C12H22O11)溶液 B. 葡萄糖(C6H12O6)溶液C. 丙三醇(C3H8O3)溶液 D. 尿素( (NH2)2CO)溶液解:选A。

在等压下,最先沸腾就是指溶液的蒸气压最低。

根据难挥发非电解质稀溶液的依数性变化规律,溶液质量摩尔浓度增大,溶液的蒸气压下降。

这里,相同质量分数下,溶质的摩尔质量越小,质量摩尔浓度越大。

选项D中非电解质尿素的摩尔质量最小,尿素溶液的质量摩尔浓度最大,蒸气压最低,在等压下最先沸腾。

2.0.1mol·kg-1下列水溶液中凝固点最低的是()A. NaCl溶液B. C12H22O11溶液 C. HAc溶液 D. H2SO4溶液解:选D。

电解质溶液的依数性虽然不能用拉乌尔定律进行统一的定量计算,但仍然可以参照难挥发非电解质稀溶液的依数性进行定性描述。

即溶质的粒子数目增大,会引起溶液的蒸气压降低,沸点升高,凝固点下降和溶液的渗透压增大。

此题中,在相同质量摩尔浓度下,溶液中的粒子数目估算出来是H2SO4溶液最多,所以其凝固点最低。

3.胶体溶液中,决定溶胶电性的物质是()A. 胶团B. 电位离子C. 反离子D. 胶粒解:选D。

根据胶团结构,胶核和吸附层的整体称为胶粒,胶粒中反离子数比电位离子数少,故胶粒所带电荷与电位离子符号相同。

即胶粒带电,溶胶电性由胶粒决定。

4.溶胶具有聚结不稳定性,但经纯化后的Fe(OH)3溶胶可以存放数年而不聚沉,其原因是()A. 胶体的布朗运动B. 胶体的丁铎尔效应C. 胶团有溶剂化膜D. 胶粒带电和胶团有溶剂化膜解:选D。

溶胶具有动力学稳定性和聚结稳定性,而聚结稳定性是溶胶稳定的根本原因,它包含两个方面,胶粒带有相同电性的电荷,当靠近时会产生静电排斥,阻止胶粒聚结合并;而电位离子和反离子形成的溶剂化膜,也会阻隔胶粒的聚结合并。

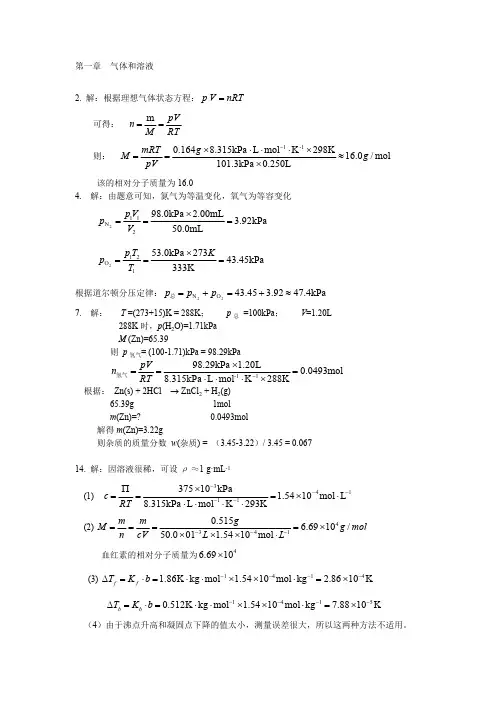

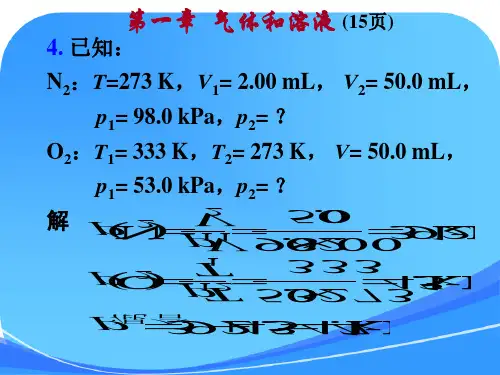

第一章 气体和溶液2. 解:根据理想气体状态方程:nRTV p =可得: RTpV M n ==m 则: mol /0.160.250L101.3kPa K 298K mol L kPa 315.8164.0-11g g pV mRT M ≈⨯⨯⋅⋅⋅⨯==-该的相对分子质量为16.04. 解:由题意可知,氮气为等温变化,氧气为等容变化 kPa 92.350.0mL2.00mL kPa 0.98211N 2=⨯==V V p p kPa 45.43333K 732kPa 0.53121O 2=⨯==K T T p p 根据道尔顿分压定律:kPa4.4792.345.4322O N ≈+=+=p p p 总7. 解: T =(273+15)K = 288K ; p 总 =100kPa ;V =1.20L 288K 时,p (H 2O)=1.71kPaM (Zn)=65.39则 p 氢气= (100-1.71)kPa = 98.29kPa mol 0493.0K288K mol L 8.315kPa L 20.18.29kPa 911-=⨯⋅⋅⋅⨯==-RT pV n 氢气根据: Zn(s) + 2HCl → ZnCl 2 + H 2(g)65.39g 1molm (Zn)=? 0.0493mol解得m (Zn)=3.22g则杂质的质量分数 w (杂质) = (3.45-3.22)/ 3.45 = 0.06714. 解:因溶液很稀,可设ρ ≈1 g·mL -1(1) 14113L mol 1054.1K293K mol L kPa 315.8kPa 10375-----⋅⨯=⋅⋅⋅⋅⨯=∏=RT c (2) mol g L L g cV m n m M /1069.6mol 1054.1010.50515.04143⨯=⋅⨯⨯⨯===--- 血红素的相对分子质量为41069.6⨯ (3) K1086.2kg mol 1054.1mol kg K 86.14141----⨯=⋅⨯⨯⋅⋅=⋅=∆b K T f f K1088.7kg mol 1054.1mol kg K 512.05141----⨯=⋅⨯⨯⋅⋅=⋅=∆b K T b b (4)由于沸点升高和凝固点下降的值太小,测量误差很大,所以这两种方法不适用。

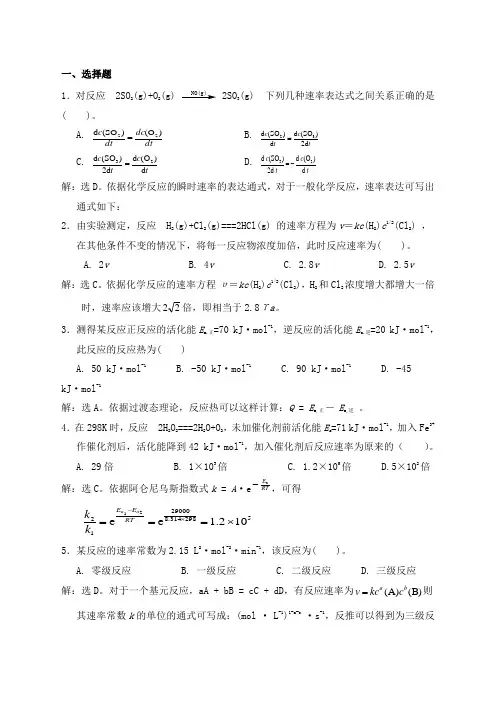

一、选择题1.对反应 2SO 2(g)+O 2NO(g)3(g) 下列几种速率表达式之间关系正确的是( )。

A. dtdc dtc )O ()SO (d 22=B. tc tc d 2)SO (d d )SO (d 32=C. tc tc d )O (d d 2)SO (d 23= D. 32d (SO ) d (O )2d d c c tt=-解:选D 。

依据化学反应的瞬时速率的表达通式,对于一般化学反应,速率表达可写出通式如下:2.由实验测定,反应 H 2(g)+Cl 2(g)===2HCl(g) 的速率方程为v =kc (H 2)c 1/2(Cl 2) ,在其他条件不变的情况下,将每一反应物浓度加倍,此时反应速率为( )。

A. 2v B. 4v C. 2.8v D. 2.5v 解:选C 。

依据化学反应的速率方程υ=kc (H 2)c 1/2(Cl 2),H 2和Cl 2浓度增大都增大一倍时,速率应该增大22倍,即相当于2.8Υa。

3.测得某反应正反应的活化能E a.正=70 kJ·mol -1,逆反应的活化能E a.逆=20 kJ·mol -1,此反应的反应热为( )A. 50 kJ·mol -1B. -50 kJ·mol -1C. 90 kJ·mol -1D. -45 kJ·mol -1解:选A 。

依据过渡态理论,反应热可以这样计算:Q = E a,正- E a,逆 。

4.在298K 时,反应 2H 2O 2===2H 2O+O 2,未加催化剂前活化能E a =71 kJ·mol -1,加入Fe 3+作催化剂后,活化能降到42 kJ·mol -1,加入催化剂后反应速率为原来的( )。

A. 29倍 B. 1×103倍 C. 1.2×105倍 D.5×102倍解:选C 。

依据阿仑尼乌斯指数式k = A ·e RT E a-,可得5298314.82900012102.1ee 21⨯===⨯-RTE E a a k k5.某反应的速率常数为2.15 L 2·mol -2·min -1,该反应为( )。

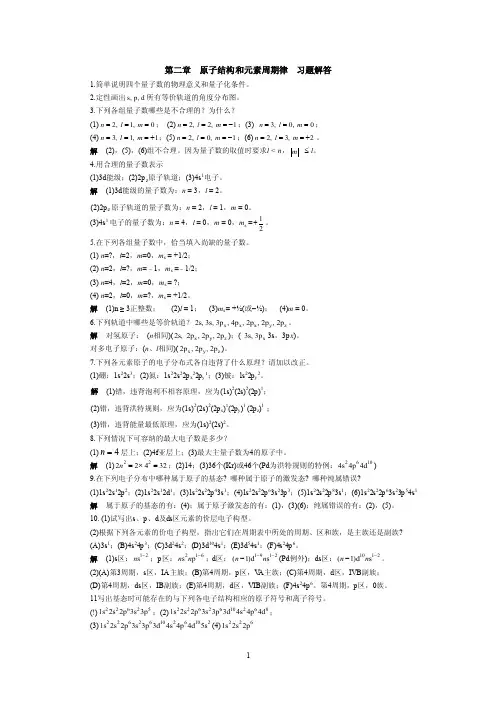

第二章 原子结构和元素周期律 习题解答1.简单说明四个量子数的物理意义和量子化条件。

2.定性画出s, p, d 所有等价轨道的角度分布图。

3.下列各组量子数哪些是不合理的?为什么?(1)2, 1, 0n l m ===; (2)2, 2, 1n l m ===-;(3) 3, 0, 0n l m ===; (4)3, 1, 1n l m ===+;(5)2, 0, 1n l m ===-;(6)2, 3, 2n l m ===+。

解 (2),(5),(6)组不合理。

因为量子数的取值时要求l < n ,m ≤ l 。

4.用合理的量子数表示(1)3d 能级;(2)2p z 原子轨道;(3)4s 1电子。

解 (1)3d 能级的量子数为:n = 3,l = 2。

(2)2p z 原子轨道的量子数为:n = 2,l = 1,m = 0。

(3)4s 1电子的量子数为:n = 4,l = 0,m = 0,m s =12+。

5.在下列各组量子数中,恰当填入尚缺的量子数。

(1) n =?,l =2,m =0,m s = +1/2; (2) n =2,l =?,m =-1,m s =-1/2; (3) n =4,l =2,m =0,m s = ?; (4) n =2,l =0,m =?,m s = +1/2。

解 (1)n ≥ 3正整数; (2)l = 1; (3)m s = +½(或-½); (4)m = 0。

6.下列轨道中哪些是等价轨道?x x x y z 2s, 3s, 3p , 4p , 2p , 2p , 2p 。

解 对氢原子: (n 相同)(x y z 2s, 2p , 2p , 2p );(x 3s, 3p 3s ,3p x )。

对多电子原子:(n 、l 相同)(x y z 2p , 2p , 2p )。

7.下列各元素原子的电子分布式各自违背了什么原理?请加以改正。

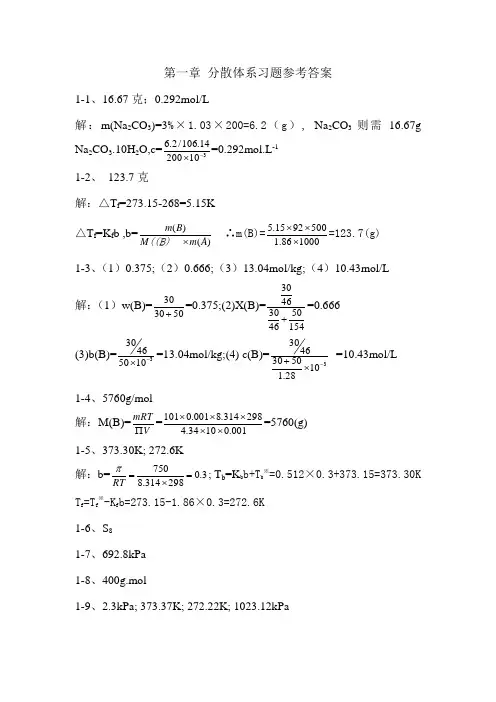

第一章 分散体系习题参考答案1-1、16.67克;0.292mol/L解:m(Na 2CO 3)=3%×1.03×200=6.2(g ), Na 2CO 3则需16.67g Na 2CO 3.10H 2O,c=31020014.106/2.6-⨯=0.292mol.L -1 1-2、 123.7克解:△T f =273.15-268=5.15K △T f =K f b ,b=)()(A m M ((B)B m ⨯ ∴m(B)=100086.15009215.5⨯⨯⨯=123.7(g)1-3、(1)0.375;(2)0.666;(3)13.04mol/kg;(4)10.43mol/L 解:(1)w(B)=503030+=0.375;(2)X(B)=1545046304630+=0.666(3)b(B)=310504630-⨯=13.04mol/kg;(4) c(B)=31028.150304630-⨯+ =10.43mol/L 1-4、5760g/mol 解:M(B)=V mRT ∏=001.01034.4298314.8001.0101⨯⨯⨯⨯⨯=5760(g) 1-5、373.30K; 272.6K 解:b=3.0298314.8750=⨯=RTπ; T b =K b b+T b ※=0.512×0.3+373.15=373.30KT f =T f ※-K f b=273.15-1.86×0.3=272.6K 1-6、S 8 1-7、692.8kPa 1-8、400g.mol1-9、2.3kPa; 373.37K; 272.22K; 1023.12kPa解:p=p ※x(A)=2333.14×180/150.18/2000.18/200+=2300b=0.42△T b =K b b=0.512×0.42=0.22K,T b =373.15+0.22=373.37K △T f =K f b=1.86×0.42=0.78K, T f =273.15-0.78=272.22K ∏=bRT=1023.12kPa 1-10、690g/mol解:平衡时,b(甲)=b(乙))22.320(45.2)68.19.24(34268.1-=-M M=6901-11、因为K 2CrO 4过量,所以:+-+-•-••xK K x n nCrO CrO Ag x m ])2()[(2442稳定剂K 2CrO 4 ;起凝结作用的是K +、Mg 2+、[Co(NH 3)6]3+; 凝结值大小:K 3[Fe(CN)6]>MgSO 4>[Co(NH 3)]Cl 31-12、80ml 解:设最多加XmL, X<005.025016.0⨯=80 1-13、O/W; W/O 1-14、C 6H 12O 6 1-15、不是电解质1-16、6.59%,0.442mol/kg 1-17、膨胀(0.6),收缩(1)第二章 化学热力学基础习题参考答案2-5、-3269kJ/mol; -3276kJ/mol(提示:△U=Q v =ζ△r U m θ=-272.3kJ, ζ=6.5/78,△r H m θ=△r U m θ+∑μRT ) 2-6、90.84kJ/mol; 22.40kJ/mol 解:HgO(s)=Hg(l)+21O 2(g) ,∑μ=0.5 ,ζ=0.250 ,Q p =ζ△r H m θ=22.71 △r H m θ=90.84kJ.mol -1;△r H m θ=△r U m θ+∑μRT △r U m θ=90.84×1000-0.5×8.314×298=89601 J.mol -1,Q v =ζ△r U m θ=0.5×89601=22.40 kJ 。

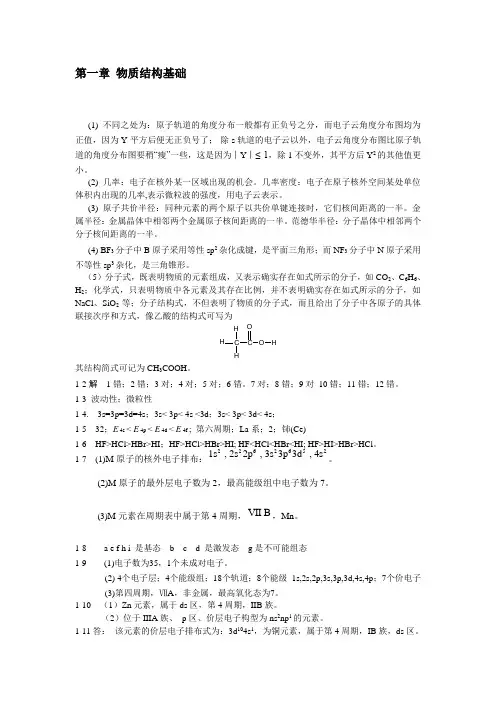

第一章 物质结构基础(1) 不同之处为:原子轨道的角度分布一般都有正负号之分,而电子云角度分布图均为正值,因为Y 平方后便无正负号了; 除s 轨道的电子云以外,电子云角度分布图比原子轨道的角度分布图要稍“瘦”一些,这是因为︱Y ︱≤ 1,除1不变外,其平方后Y 2的其他值更小。

(2) 几率:电子在核外某一区域出现的机会。

几率密度:电子在原子核外空间某处单位体积内出现的几率,表示微粒波的强度,用电子云表示。

(3) 原子共价半径:同种元素的两个原子以共价单键连接时,它们核间距离的一半。

金属半径:金属晶体中相邻两个金属原子核间距离的一半。

范德华半径:分子晶体中相邻两个分子核间距离的一半。

(4) BF 3分子中B 原子采用等性sp 2杂化成键,是平面三角形;而NF 3分子中N 原子采用不等性sp 3杂化,是三角锥形。

(5)分子式,既表明物质的元素组成,又表示确实存在如式所示的分子,如CO 2、C 6H 6、H 2;化学式,只表明物质中各元素及其存在比例,并不表明确实存在如式所示的分子,如NaCl 、SiO 2等;分子结构式,不但表明了物质的分子式,而且给出了分子中各原子的具体联接次序和方式,像乙酸的结构式可写为C HH HC OO H其结构简式可记为CH 3COOH 。

1-2解 1错;2错;3对;4对;5对;6错。

7对;8错;9对 10错;11错;12错。

1-3 波动性;微粒性1-4. 3s=3p=3d=4s ;3s< 3p< 4s <3d ;3s< 3p< 3d< 4s ; 1-5 32;E 4s < E 4p < E 4d < E 4f ; 第六周期;La 系;2;铈(Ce)1-6 HF>HCl>HBr>HI ;HF>HCl>HBr>HI; HF<HCl<HBr<HI; HF>HI>HBr>HCl 。

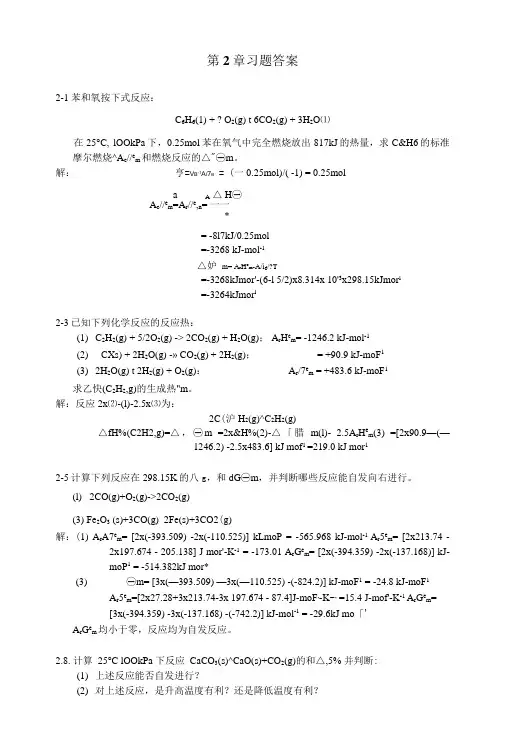

第2章习题答案2-1苯和氧按下式反应:C6H6(1) + ? O2(g) t 6CO2(g) + 3H2O⑴在25°C, lOOkPa下,0.25mol苯在氧气中完全燃烧放出817kJ的热量,求C&H6的标准摩尔燃烧^A c//e m和燃烧反应的△"㊀m。

解:亨=V B-1A/7B = (一0.25mol)/( -1) = 0.25mola A△ H㊀A c//e m=A r//e,n= 一一*= -8l7kJ/0.25mol=-3268 kJ-mol-1△妒m= AH e m-A/i g/?Tr=-3268kJmor'-(6-l 5/2)x8.314x 10'3x298.15kJmor l=-3264kJmor l2-3已知下列化学反应的反应热:(1)C2H2(g) + 5/2O2(g) -> 2CO2(g) + H2O(g); A r H e m= -1246.2 kJ-mol-1(2)CXs) + 2H2O(g) -» CO2(g) + 2H2(g);= +90.9 kJ-moF1(3)2H2O(g) t 2H2(g) + O2(g):A r/7e m = +483.6 kJ-moF1求乙快(C2H2,g)的生成热"m。

解:反应2x⑵-(l)-2.5x⑶为:2C(沪H2(g)^C2H2(g)△fH%(C2H2,g)=△,㊀m =2x&H%(2)-△「腊m(l)- 2.5A r H e m(3) =[2x90.9—(—1246.2) -2.5x483.6] kJ mof1 =219.0 kJ mor12-5计算下列反应在298.15K的八g,和dG㊀m,并判断哪些反应能自发向右进行。

(l)2CO(g)+O2(g)->2CO2(g)(3) Fe2O3 (s)+3CO(g)_2Fe(s)+3CO2(g)解:(1) A r A7e m= [2x(-393.509) -2x(-110.525)] kLmoP = -565.968 kJ-mol-1 A r5e m= [2x213.74 -2x197.674 - 205.138] J mor'-K-1 = -173.01 A r G e m= [2x(-394.359) -2x(-137.168)] kJ-moP1 = -514.382kJ mor*(3) ㊀m= [3x(—393.509) —3x(—110.525) -(-824.2)] kJ-moF1 = -24.8 kJ-moF1A r5e m=[2x27.28+3x213.74-3x 197.674 - 87.4]J-moF,-K~, =15.4 J-mof'-K-1 A r G e m=[3x(-394.359) -3x(-137.168) -(-742.2)] kJ-mol-1 = -29.6kJ mo「'A r G e m均小于零,反应均为自发反应。

第二章习题解答[2-01] 玻尔氢原子模型的理论基础是什么?简要说明玻尔理论的基本论点,简要说明玻尔理论的成功之处和不足。

答:玻尔氢原子模型的理论基础依然是经典力学理论,只不过是加入了由氢原子光谱研究得到的限制性条件,得出了电子发射或吸收光能的相对正确结论。

玻尔理论的基本论点包括:(1) 在原子中,电子不能沿着任意的轨道绕核旋转,而只能在某些特定的、符合一定条件的圆球形轨道上运动,即其角动量必须满足w=mvr=nh/2π,其中h为普朗克常数。

电子在满足该条件的轨道上运动时,并不放出能量,每一个轨道所具有的能量状态,称之为一个能级。

(2) 电子的轨道离核越远,其能量也就越高。

在稳定状态下,所有的电子,尽可能处在离原子核最近的轨道上,以使得整个原子具有较低的能量。

当外界给予电子能量时,即电子受到激发时,如高温、带电粒子的冲击等,电子就会跃迁到离核较远的轨道上,此时电子处于激发状态。

(3) 只有当电子从高能激发态跃回到低能稳定态时,原子才会以光子的形式向外放出能量。

光量子的能量大小为电子跃迁时,高低能级的差值,即:△E =E2-E1= hν。

玻尔理论的成功之处和不足:由于玻尔将量子化的概念,引入到了原子模型中,打破了经典力学中,能量是连续变化的框框,成功地说明了原子光谱为线状光谱的实验事实,并且理论计算所得之谱线频率与实验数值十分吻合。

但是,由于玻尔理论的主要依据和处理方法仍没有完全脱离经典力学的束缚,除了氢原子光谱外,其理论无法解释任何一个多电子原子的光谱,比如He原子光谱。

后来的实验证明,在氢原子光谱中还包含着更为精细的谱线结构,而这一点,玻尔理论也无法给出合理的解释。

因此,玻尔理论并没有真正解决原子结构的实际问题。

[2-02] 简要叙述证明光和电子都具有波粒二象性的实验依据。

答:光的波粒二象性实验依据主要来自于光电效应、光压现象及光经过大星球附近时发生的光弯曲现象。

电子的波动性主要来自于电子衍射实验现象。

无机及分析化学习题及解答无机及分析化学习题解答严新徐茂蓉葛成艳编第一章绪论1.1判断下列误差属于何种误差?①在分析过程中,读取滴定管读数时,最后一位数字n次读数不一致,对分析结果引起的误差。

②标定HCl溶液用的NaOH标准溶液中吸收了CO2,对分析结果所引起的误差。

③移液管、容量瓶相对体积未校准,由此对分析结果引起的误差。

④在称量试样时,吸收了少量水分,对结果引起的误差。

答:①偶然误差;②系统误差中的试剂误差;③系统误差中的仪器误差;④过失误差1.2测得Cu百分含量为41.64%、41.66%、41.58%、41.60%、41.62%、41.63%,计算测定结果的平均值、平均偏差、相对平均偏差。

(无须舍去数据)解:41.64%41.66%41.58%41.60%41.62%41.63%41.62%6x+++++==1id x xn=-∑=2.2×10-4 100%rddx=⨯=0.053%1.3测定某样品中铁的百分含量,结果如下:30.12%、30.05%、30.07%、30.05%、30.06%、30.03%、30.02%、30.03%根据Q检验法,置信度为90%时是否有可疑数要舍去,计算分析结果的平均值、标准偏差、变异系数和对应的置信区间。

解:排序:30.02%、30.03%、30.03%、30.05%、30.05%、30.06%、30.07%、30.12%先检验最大值30.12%:30.12%30.07%0.530.12%30.02%Q-==-Q0.9=0.47 < 0.5,所以舍去30.12%继续检验最大值30.07%,30.07%30.06%0.230.07%30.02%Q-==-,Q0.9=0.51>0.2,不应舍去,30.07%应该保留。

检验最小值30.02%,30.03%30.02%0.230.07%30.02%Q-==-Q 0.9=0.51>0.2,不应舍去,30.02%应该保留。

1 《无机及分析化学》教材习题解答第一章 溶液和胶体1-1 一种或几种物质分散成微小的粒子散布在另一种物质中所构成的系统称为分散系;分散系按照分散质粒子大小可分为三类:分子离子分散系、胶体分散系和粗分散系;按照物质聚集状态分为:固液、液液、气液等。

1-2 不适用。

实验证明,引入校正系数,拉乌尔定律就可以用于电解质溶液依数性的计算。

阿仑尼乌斯提出电解质溶液的电离学说,用于解释电解质溶液对拉乌尔定律的偏离行为,如果进行计算须引入校正系数。

他认为电解质溶于水后可以电离成阴、阳离子,而使溶液中粒子总数增加导致了校正系数总是大于1,故不适用。

1-3 沸点不衡定,因为沸腾溶液的蒸气压必须等于外界大气压,由于溶剂的蒸发或外界气压的变化,所以沸点不衡定;凝聚温度不衡定,从水的相图气液平衡曲线可知,蒸气的凝聚温度是随蒸气的蒸气压下降而下降的。

1-4 不对,渗透现象停止,说明半透膜两边粒子的渗透速度相等,渗透达到了平衡。

1-5 溶胶稳定性因素有:胶粒带电、动力学和溶剂化膜;聚沉方法有:加入强电解质、加入带相反电荷的溶胶、加热;电解质对溶胶的聚沉作用取决于与胶粒所带相反电荷的离子,离子的电荷越高,对溶胶的聚沉能力越强。

1-6 溶于水后能显著降低水的表面自由能的物质称为表面活性剂;其分子中含有极性基团和非极性基团,极性基团亲水为亲水基,非极性基团亲油为疏水基。

当表面活性物质溶于水后,分子中亲水基进入水相,疏水基则进入气相成油相这样表面活性剂分子就浓集在两相界面上,形成定向排列的分子膜,使相界面上的分子受力不均匀的情况得到改善,从而降低了水的表面自由能。

1-7 一般说来亲水性乳化剂有利于形成O/W 型乳状液,亲油性乳化剂有利于形成W/O 型乳状液,亲水性乳化剂有钾、钠肥皂,蛋白质,动物胶等都形成O/W 型乳状液,亲油性乳化剂有高价金属离子肥皂、高级醇类、高级酸类等形成W/O 型乳状液。

1-8 ①ω=003.12173.3=0.2644;②b=()3443.58173.310173.3003.12-⨯-=6.149mol.kg -1;③c=3443.58173.31000.10-⨯=5.430mol.L -1;④x(NaCl)=015.18173.3003.12443.58173.3443.58173.3-+=0.099721-9 由题意可知:⊿t f (尿素)=⊿t f (未知) ∴K f b(尿素)= K f b(未知) , 即b(尿素)= b(未知)()100010008.42200100006.605.1⨯=⨯未M 则有M(未)=342.74g..mol -11-10 ⊿t f =K f b 1.30=6.8×0.20100000.1⨯M 则有M ≈262.54g..mol -1 即M(S x )=262.54 故其分子式近似为S 8。

第1章1. 下列各测量值含有的有效数字是几位?(定量化学分析简明教程(北大编第3版)P38-2.8)解:0.0030;26.023 ⨯ 1023;464.120;54.80 ⨯ 10-10;30.998;3(也可认为是四位)1000;不明确1.1⨯ 103;2pH=5.23。

22. 按有效数字计算下列结果:(定量化学分析简明教程(北大编第3版)P38-2.9,有修改)解:(1)213.64+4.4+0.3244;=213.6+4.4+0.3=218.3(2)10004182.1)1003206.16239.1400.20(0982.0⨯⨯⨯-⨯(注:3、100、1000为自然数)=0.0982×(20.00-7.780)/(1.4182×1000)=0.0982×12.22/(1.4182×1000)=0.0982×12.2/(1.42×1000)=8.44×10-4(3)pH=12.00 溶液的[H+]1.0×10-12mol/L3.甲乙二人同时分析一矿物试样中含硫量,每次称取试样4.7克,分析结果报告为:甲:0.062% ,0.061% ;乙:0.06099% ,0.06201%;问哪一份报告是合理的,为什么?(定量化学分析简明教程(北大编第3版)P37—思考题5,有修改)解:有效数字第9章1.定量分析过程中出现下面的情况,试回答它造成什么性质的误差,如何改进?(1) 过滤时错用了定性滤纸,最后灰份加大;(2) 过滤时沉淀发生穿滤;(3) 试剂中含有少量被测组分;(4) 滴定管读数时,最后一位估计不准;(5) 天平砝码锈蚀;(6) 天平零点稍有偏移;(7) 双臂天平臂长不等;(8) 容量仪器未经校正;(9) 指示剂的变色点于化学计量点不一致;(10) 溶液溅失。

解:(1) 过失重做(2) 过失重做(3) 系统更换试剂(4) 随机培训(5) 系统更换砝码(6) 系统校准(7) 系统校准(8) 系统校准(9) 系统(10) 过失重做2.某人对某铁矿石标准样品中铁的含量分别进行了两次测定,数据如下:①57.21%,58.35%,59.18%。

无机及分析化学第三版课后练习题含答案1. 填空题1.一种元素的电子亲和能越大,它接受电子的倾向就越强。

2.氧、氮和氢原子中,氧原子具有最高的电子亲和能。

3.原子的核电荷数增大,相应的电离能也增大。

4.分子极性与分子中各个化学键之间电负性差异有关。

5.当分子尺寸增大,分子间的相互作用力增大。

6.溶液的浓度增加,则溶液的折射率增大。

2. 选择题1.下列有关氰化物化学性质的陈述最为准确的是:A. HC\#N和NH2C\#N是两种不同的氰化物B. 氰化物通常呈强还原剂C. 氢氰酸是一种很弱的酸性物质D. 氰化物通常是有毒的答案:D2.碘有多种同素异形体,其中一种重要的共价键形式是:A. I2*B. I3^-C. I^-3D. I+答案:B3.下面哪个物质是无机共价化合物?A. 液氯B. 氧气C. 铁磁性材料D. 氟气答案:B3. 计算题1.一缓冲液体系的pH为7.5,其中乙酸和乙酸钠的初始摩尔浓度分别为0.07mol/L和0.1mol/L。

计算该缓冲液体系的缓冲能力。

答案:pKa = 4.76,缓冲能力为1.454. 简答题1.何谓气相色谱法?简述其分离机理及应用环境。

答:气相色谱法是一种用气体作为稀相介质,在固定相床与流经其上的气体之间应用不同的物理化学交互作用来实现各种化合物之间的分离与定量分析的技术。

其根据分离介质透明度和挥发性等物化特性进行各自的分离操作并依据计算目标来制定相应的方法装置制备。

在本技术中,常用固定相为多孔稳定材料,液相色谱法则使用亲多性和亲疏水特性的柱子进行梯度色谱条件调节。

该方法广泛应用于工业生产和医药科学领域,其中重要性最为突出的领域是分析制备过程中的分离操作工序。

第二章 习题解答2-10解:(1)×;(2)×;(3)√;(4)×;(5)×;(6)×;(7)×;(8)×;(9);(10)×;(11)×2-11解:(1)敞开体系;(2)孤立体系;(3)敞开体系;2-12解:(1) Q =100kJ W=-500 kJ △U = Q + W=-400 kJ(2)Q =-100kJ W=500 kJ △U = Q + W=400 k2-13解:因为此过程为可逆相变过程,所以Q p =△H= 40.6kJ ·mol -1W=-p 外△V ≈-n R T =-8.314×373.15=-3.10 kJ ·mol -1 △U = Q + W= 40.6+(-3.10)=37.5 kJ ·mol -12-14解:(1)r m B f m Bf m 2f m f m f m 231B)3CO g Fe,s 3CO,g Fe O ,s 3393.51203(110.52)(822.2)26.77kJ mol H H H H H H -∆=ν∆=∆∆-∆+∆=⨯-⨯-⨯---=-⋅∑((,)+2()()()()+ΘΘΘΘΘΘ(2)r m B f m Bf m 2f m 2f m f m 21B)CO g H ,g CO,g H O,g 393.510(110.52)(241.82)41.17kJ mol H H H H H H -∆=ν∆=∆∆-∆+∆=-----=-⋅∑((,)+()()()()+ΘΘΘΘΘΘ(3)r m B f m Bf m 2f m f m 2f m 31B)6H O l NO,g 5O ,g 4NH ,g 6285.834(90.25)504(46.11)1169.54kJ mol H H H H H H -∆=ν∆=∆∆-∆+∆=⨯-⨯-⨯-⨯-=-⋅∑((,)+4()()()()+ΘΘΘΘΘΘ2-15解:乙醇的Θm f H ∆反应r m H ∆Θ为:(4) 2C (s ,石墨)+3H 2(g )+1/2O 2(g )= C 2H 5OH (l ),所以:反应(4)=反应(2)×2+反应(3)×3-反应(1)r m r m r m r m -1(4)2(2)3(3)(1)2(393.5)3(571.6)(1366.7)1135.1kJ mol H H H H ∆=∆+∆-∆=⨯-+⨯---=-⋅ΘΘΘΘ对反应2C (s ,石墨)+ 2H 2(g )+ H 2O (l )= C 2H 5OH (l )r m f m f m 2f m 2f m 1()(H O,l)2(H ,g)2(C,s)1135.1(285.83)2020849.27kJ mol H H H H H -∆=∆-∆-∆-∆=----⨯-⨯=-⋅乙醇ΘΘΘΘΘ虽然,该反应的r m H ∆Θ<0(能量下降有利),但不能由r m H ∆Θ单一确定反应的方向,实际反应中还须考虑其他因素,如:混乱度、反应速率等。

2017年王元兰主编《无机及分析化学》(第二版)习题参考答案第1章 分散系统1.有两种溶液在同一温度时结冰,已知其中一种溶液为1.5 g 尿素溶于200 g 水中,另一种溶液为42.8 g 某未知物溶于l000.0 g 水中,求该未知物的相对分子质量(尿素的相对分子质量为60)。

解:根据稀溶液的依数性 Δt f =K f b 两溶液在同一温度结冰,表明它们的浓度相同, 即:(1.50/60)/(200/1000)=(42.5/M)/(1000/1000) 所以:M=340 (g •mol -1)2.浓度均为0.01mol·kg -1的蔗糖、葡萄糖、HAc 、NaCl 、BaCl 2其水溶液的凝固点哪一个最高,哪一个最低?解:NaCl 、BaCl 2是强电解质,HAc 是弱电解质,蔗糖、葡萄糖是非电解质。

同浓度的化合物,其质点数大小依次为: BaCl 2﹥NaCl ﹥HAc ﹥蔗糖 = 葡萄糖 故凝固点最高是蔗糖和葡萄糖,最低是BaCl 2 水溶液。

3.溶解3.24g 硫于40g 苯中,苯的沸点升高0.18K ,已知苯的K b =2.53,问硫在此溶液中的分子是由几个硫原子组成的?解:设〝硫分子〞的摩尔质量为M (g·mol -1)据Δt b =K b ·b b=b bt K ∆=53.281.0=0.32(mol·kg -1)又∵b=M24.3×401000 ∴M=256(g·mol -1)∵硫原子量是32, ∴硫分子是由8个硫原子组成。

4.为了防止水在仪器内结冰,可以加入甘油以降低其凝固点,如需冰点降至271K ,则在100g 水中应加入甘油多少克?(甘油分子式为C 3H 8O 3)解:甘油的摩尔质量为92(g·mol -1)据Δt f =K f ·b b=86.1271273-=1.075(mol·kg -1)∴应加入甘油为1.075×92×100/1000=9.9克5.相同质量的葡萄糖和甘油分别溶于100g 水中,比较所得溶液的凝固点、沸点和渗透压。

绪论一、选择题1、按任务分类的分析方法是 ( )A.无机分析与有机分析 B.定性分析、定量分析和结构分析C.常量分析与微量分析 D.化学分析与仪器分析2、常量分析的称样量是 ( )A.>1g B.>0.1g C.0.01~0.1g D.>10mg3、鉴定物质的化学组成是属于 ( )A.定性分析 B.定量分析 C.结构分析 D.化学分析二.无机及分析化学的任务是什么?三.请简单阐述无机及分析化学在精细化学品、药学、食品及农业科学中的应用。

四.如何区分化学分析和仪器分析?五. 结合自己的实际情况谈一下自己将如何学习该课程。

本章答案:一.1.B 2.B 3.A 二.略三.略四.略五.略第一章物质的结构一、选择题1. 基态钠原子的最外层电子的四个量子数可能是( )A.3,0,0,+1/2B.3,1,0,+1/2C.3,2,1,+1/2D.3,2,0,-1/22. 已知某元素+3价离子的核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d5, 该元素在周期表中属于( )A.VIII族B.IIIA族C. IIIB族D. VA族3. 有d电子的原子,其电子层数至少是( )A. 1B. 2C. 3D. 44.某元素的价电子构型为3d14s2, 则该元素的原子序数为( )A.20B.21C.30D. 255.在Mn(25)原子的基态电子排布中,未成对电子数为( )A.2B.5C.8D. 16.最外层为5s1,次外层d轨道全充满的元素在( )A.IAB.IBC.IIAD. IIB7. 下列分子中属于极性分子的是( )A.O2 B.CO2 C.BBr3 D.NF38. 下列分子中中心原子采取sp杂化的是 ( )A.NH3 B.CH4C.BF3 D.BeCl29.下列分子中,偶极距为零的是 ( )A.CH3Cl B.NH3 C.BCl3 D.H2O10.下列液体只需要克服色散力就能沸腾的是 ( ) A.CCl4 B.H2O C.NH3 D.C2H5OH11.下列说法正确的是( )A.sp2杂化轨道是指1s轨道与2p轨道混合而成的轨道。

第1章思考题与习题参考答案一、选择题1.等压下加热5%的下列水溶液,最先沸腾的是()A. 蔗糖(C12H22O11)溶液B. 葡萄糖(C6H12O6)溶液C. 丙三醇(C 3H8O3)溶液D. 尿素((NH2)2 CO)溶液解:选D。

在等压下,最先沸腾就是指溶液的蒸气压最低。

根据难挥发非电解质稀溶液的依数性变化规律,溶液质量摩尔浓度增大,溶液的蒸气压下降。

这里,相同质量分数下,溶质的摩尔质量越小,质量摩尔浓度越大。

选项D中非电解质尿素的摩尔质量最小,尿素溶液的质量摩尔浓度最大,蒸气压最低,在等压下最先沸腾。

2.0.1mol·kg-1下列水溶液中凝固点最低的是()A. NaCl溶液B. C12H22O11溶液C. HAc溶液D. H2SO4溶液解:选D。

电解质溶液的依数性虽然不能用拉乌尔定律进行统一的定量计算,但仍然可以参照难挥发非电解质稀溶液的依数性进行定性描述。

即溶质的粒子数目增大,会引起溶液的蒸气压降低,沸点升高,凝固点下降和溶液的渗透压增大。

此题中,在相同质量摩尔浓度下,溶液中的粒子数目估算出来是H2SO4溶液最多,所以其凝固点最低。

3.胶体溶液中,决定溶胶电性的物质是()A. 胶团B. 电位离子C. 反离子D. 胶粒解:选D。

根据胶团结构,胶核和吸附层的整体称为胶粒,胶粒中反离子数比电位离子数少,故胶粒所带电荷与电位离子符号相同。

即胶粒带电,溶胶电性由胶粒决定。

4.溶胶具有聚结不稳定性,但经纯化后的Fe(OH)3溶胶可以存放数年而不聚沉,其原因是()A. 胶体的布朗运动B. 胶体的丁铎尔效应C. 胶团有溶剂化膜D. 胶粒带电和胶团有溶剂化膜解:选D。

溶胶具有动力学稳定性和聚结稳定性,而聚结稳定性是溶胶稳定的根本原因,它包含两个方面,胶粒带有相同电性的电荷,当靠近时会产生静电排斥,阻止胶粒聚结合并;而电位离子和反离子形成的溶剂化膜,也会阻隔胶粒的聚结合并。

由于纯化的Fe(OH)3溶胶具有这种聚结稳定性,从而可以存放数年而不聚沉。

第一章物质结构基础1-1.简答题(1) 不同之处为:原子轨道的角度分布一般都有正负号之分,而电子云角度分布图均为正值,因为Y平方后便无正负号了;除s轨道的电子云以外,电子云角度分布图比原子轨道的角度分布图要稍“瘦”一些,这是因为︱Y︱≤ 1,除1不变外,其平方后Y2的其他值更小。

(2) 几率:电子在核外某一区域出现的机会。

几率密度:电子在原子核外空间某处单位体积内出现的几率,表示微粒波的强度,用电子云表示。

(3) 原子共价半径:同种元素的两个原子以共价单键连接时,它们核间距离的一半。

金属半径:金属晶体中相邻两个金属原子核间距离的一半。

范德华半径:分子晶体中相邻两个分子核间距离的一半。

(4) BF3分子中B原子采用等性sp2杂化成键,是平面三角形;而NF3分子中N原子采用不等性sp3杂化,是三角锥形。

(5)分子式,既表明物质的元素组成,又表示确实存在如式所示的分子,如CO2、C6H6、H2;化学式,只表明物质中各元素及其存在比例,并不表明确实存在如式所示的分子,如NaCl、SiO2等;分子结构式,不但表明了物质的分子式,而且给出了分子中各原子的具体联接次序和方式,像乙酸的结构式可写为C HH HC OO H其结构简式可记为CH 3COOH 。

1-2解 1错;2错;3对;4对;5对;6错。

7对;8错;9对 10错;11错;12错。

1-3 波动性;微粒性1-4. 3s=3p=3d=4s ;3s< 3p< 4s <3d ;3s< 3p< 3d< 4s ; 1-5 32;E 4s < E 4p < E 4d < E 4f ; 第六周期;La 系;2;铈(Ce) 1-6 HF>HCl>HBr>HI ;HF>HCl>HBr>HI;HF<HCl<HBr<HI;HF>HI>HBr>HCl 。

1-7 (1)M 原子的核外电子排布:22626521s , 2s 2p , 3s 3p 3d , 4s 。

(2)M 原子的最外层电子数为2,最高能级组中电子数为7。

(3)M 元素在周期表中属于第4周期,VII B ,Mn 。

1-8 a e f h i 是基态 b c d 是激发态 g 是不可能组态 1-9 (1)电子数为35,1个未成对电子。

(2) 4个电子层;4个能级组;18个轨道;8个能级1s,2s,2p,3s,3p,3d,4s,4p ;7个价电子(3)第四周期,ⅦA,非金属,最高氧化态为7。

1-10 (1)Zn 元素,属于ds 区,第4周期,IIB 族。

(2)位于IIIA 族、 p 区、价层电子构型为ns 2np 1的元素。

1-11答:该元素的价层电子排布式为:3d104s1,为铜元素,属于第4周期,IB族,ds区。

1-12 (1) Si≈Ge>As (2)As>Si>Ge (3)As>Si=Ge (4)As >Ge>Si1-13 NH4+中心原子N采取等性sp3杂化,CS2中心原子C采取sp杂化,C2H4中心原子C采取sp2杂化。

1-14 PCl3中心原子P价电子构型3s23p3,采取不等性sp3杂化,分子构型三角锥形。

HgCl2中心原子Hg价电子构型5d106s2,采取sp杂化,分子构型直线形。

BCl3中心原子B价电子构型2s22p1,采取sp2杂化,分子构型正三角形。

H2S中心原子S价电子构型3s23p4,采取不等性sp3杂化,分子构型折线形。

1-15 极性分子:HF、NO、CHCl3、NF3、C2H5OH、C2H5OC2H5非极性分子:Ne、Br2、CS2、C2H4、C6H61-16(1)不能;(2)不能;(3)能;(4)能1-17答:[Ar]3d54s1;[Xe]4f145d106s26p1;[Kr] 5s1;[Ar]3d9;[Ar]3d1;[Kr]4d105s21-18答:V型;直线;正八面体;正四面体;三角锥;四面体第二章化学反应的基本原理2-1简答题1.热力学第一定律,又称为能量守恒与转换定律。

其定义为:自然界一切物体都具有能量,能量有各种不同形式,它能从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转化和传递过程中能量的总和不变。

根据能量守恒定律,可得体系热力学能(亦称内能)的变化ΔU为Q与W之和,即ΔU = Q+ W。

2.热力学只规定了浓度(或压力)——规定100 kPa为标准压力,但未指定温度。

因从手册中查到的热力学常数大多是 K下的数据,所以本书以 K为参考温度。

同一种物质,所处的状态不同,标准状态的含义也不同,具体规定如下:①气体的标准状态物质的物理状态为气态,气体具有理想气体的性质,且气体的压力(或分压)值为标准压力。

②纯液体(或纯固体)的标准状态处于标准压力下,且物理状态为纯液体(或纯固体)。

③溶液的标准状态处于标准压力下,且溶质的质量摩尔浓度bθ=1 mol∙kg-1的状态。

热力学用bθ表示标准浓度,且bθ=1 mol∙kg-1。

对于比较稀的溶液,通常做近似处理,用物质的量浓度c代替b,这样标准状态就可近似看做c =1 mol∙L-1时的状态,记为cθ。

2-2判断题1×;2 ×;3√;4√;5×;6×;7×;8×;9×;10×;11√;12×;13×;2-3 填空题1. Q=mol ,W= mol ,Δr U m θ= mol ,Δr H m θ = mol ,Δr S m θ = mol ,Δr G m θ= mol2. 放,< , > , <3. kJ/mol , K4. 2Δr G m θ (1)+3Δr G m θ (3)-2Δr G m θ (2)5. K θ = 4067 4×(3) - 2×(1) - 2×(2) 得所求反应式故:Δr G m = 4Δr G m (3) - 2Δr G m (1) - 2Δr G m (2)8 Q = 4 ,逆向自发, 32()(293) 1.37100.21c O c K K θθ-==⨯Q = ,逆向自发9 大,小;小,小10. 速率常数,活化能;11 v=kc(A)2 c(B),三级; 12. 56.6kJ ,×10—;13一级、×10-4mol •l -1 s -1、增大、向右; 2-4选择题224)}2({)}1({)}3({ΘΘΘΘ=K K K K(1)C;(2)A;(3)C;(4)C;(5)D;(6)A;(7)C;(8)B;(9)B;(10)B;11 ;B 12 A ; 13 B 14 C ;15 A;16 B, 17 C, 18 B, 19 D, 20 C, 21 C2-5计算题1解:先写出配平的化学反应式,再计算出反应的标准热效应和标准熵变,即可估算出转变温度T转的值。

B2O3(s) + 2NH3(g) → 2BN(s) + 3H2O(g)/kJ·mol-1 –––/J·K-1·mol-1该反应属于,的类型,故算得的温度是该反应自发进行的最低温度。

这在一般的工业生产中是完全可以实现的。

因此,该反应有可能通过适当提高温度(约840℃)来自发进行。

显然,上述计算的前提是假定反应中各物质均处于标准态。

2解:2AgNO3(s) = Ag2O(s) + 2NO2(g)+ 1/2 O2(g)△r Hθm = mol,△rSθm= mol·KT 转 = > K ,可确定AgNO 3(s )分解的最终产物是Ag 。

3 解:未反应时,PCl 5的物质的量512.659()0.01277208.2gn PCl mol g mol -==⋅设反应达到平衡时,气体总的物质的量为:11101.3 1.000.02338.315523PV kPa Ln mol RT kPa L mol K K--⨯===⋅⋅⋅⨯ 根据反应式:532PCl PCl Cl =+可得,达到平衡时,532()0.0023,()()0.0105n PCl mol n PCl n Cl mol ===根据理想气体分压定律:{}{}5532325()10.0()()()45.7()() 2.09()pp PCl kPax PCl p PCl p Cl kPa p PCl p p Cl p K p PCl p θθθθ======4 解:△r H θm==rS θm =rG θm (350K )=△r H θm-T△r S θm =**10-3=lnK θ(350K)=×350= K θ(350K)= Q= p (CH 3OH )/p θ p (CO )/p θ .(p (H 2)/p θ)2 =因为 Q< K θ(350K) 所以反应向正反应方向进行. 5解:设反应掉的SO 2的分压为x kPa2SO 2(g ) + O 2(g)2SO 3(g)kPa P o i / 100 50 0kPa P eq i / 100-x6解:2322132()()()(383)14.8(383)(383)/ 4.65(383)9.5610()r m r m Ag CO s Ag O s CO g G K kJ mol LnK K G K RT K K K p CO p θθθθθθ--=+∆=⋅=-∆=-=⨯=为防止反应正向自发,应保证Q> K θ,故p(CO 2)> ×10-1kPa 7解:CCl 4 ( l ) = CCl 4 ( g )Δf H m θ/ kJ·mol -1 - Δr H m θ = kJ·mol -1()eq SOeqP kPa x x x x P 340250100130==+-+-==总()()()()48.11003010060100/40///2222223=⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛==θθθθPPPPP P K eq O eqSO eq SO xx +-250S m θ/ J·mol -1·K -1 Δr S m θ = J·mol -1·K -1p = kPa ≈ 100 kPa ,T b ≈ T 转 = Δr H m θ/Δr S m θ = = (K ) 又据克拉贝龙- 克劳修斯方程式: ln {20 / }= (T b - ) / × 解得:20 kPa 压力下,T b = ( K )8解: 22()()()COCl g CO g Cl g =+eq p p θ0.10x - x x {}{}221222()() 1.010()0.100.062() 3.8,()() 6.216.2eq eq eq totalp CO p p Cl p x K p COCl p xx p COCl kPa p CO p Cl kPap kPa θθθθ-===⨯-=====9解 4HBr(g) + O 2(g) = 2H 2O(g) + 2Br 2(g) ∵tc t c t c t c -vd )Br (d 21d )O H (d 21d )O (d d )HBr (d 41222⋅=⋅=-=⋅=∴11522s L mol 100.2d )Br (d 21d )O (d ---⋅⋅⨯-=⋅-=tc t c 1152s L mol 100.8d )Br (d 2d )HBr (d ---⋅⋅⨯-=-=tc t c 1152s L mol 100.2d )Br (d 21---⋅⋅⨯=⋅=tc v10解:设速率方程为()m kc NOCl ν=(1)51111 4.810(0.200)2mk mol L mol L s ν----⨯=⋅=⋅⋅ (2)41112 1.9210(0.400)2mk mol L mol L s ν----⨯=⋅=⋅⋅ (1)/(2)得:151114115114112124111241130.200 4.8100.400 1.92102 4.810/26.010()(0.200)6.010(0.500) 1.510mmol L mol L s mol L mol L s m v mol L s k mol L s c NOCl mol L mol L s mol L mol L s ν----------------------⎛⎫⋅⨯⋅⋅= ⎪⋅⨯⋅⋅⎝⎭≈⨯⋅⋅===⨯⋅⋅⋅=⨯⋅⋅⨯⋅=⨯⋅⋅11解:(1)设速率方程为 v = kc n (CH 3CHO)。