语文人教版选修中国小说欣赏讲义:小说鉴赏方略之一 情节 含答案

- 格式:doc

- 大小:154.00 KB

- 文档页数:5

环境(概括环境特点,分析环境描写的作用)(对应学生用书P22)环境是形成人物性格,促使人物行动的指定场所和范围。

小说中的环境描写,有时是为了表现故事发生的时间、地点和社会条件,用于烘托人物活动的时代意义;有时是为了渲染气氛,从侧面表现人物的性格。

它是整个作品中不可分割的构成部分,对于增强故事的真实性是至关重要的。

因此,在分析人物形象的时候也要分析环境,要连带写景的部分一起分析。

(一)高考中有关小说环境的命题指向1.在文中准确地找出描写环境的句子;2.就指定的环境描写说出其作用;3.找出文中描写环境的句子,分析环境描写对塑造人物或表现主题所起到的作用。

(二)环境的分类及作用1.社会环境——故事发生的时代背景。

其作用是:①交代人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系;②交代人物身份,表现人物性格,或影响或决定人物性格;③揭示社会本质特征,揭示主题。

2.自然环境——人物活动的具体场景,如地点、气候、时间、景色、场面等。

其作用是:①自身的、独立的审美价值:表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染气氛,为后面刻画人物作铺垫;③烘托人物性格或某种心理;④展开、推动情节发展;⑤深化主旨;⑥象征和暗示。

(重庆高考)阅读下文,完成后面的题目。

(23分)东坛井的陈皮匠何晓①一个地方只要历史长了,就会产生些离奇的故事。

②古城就是这样一个地方。

当你花费了比去欧洲还要多的时间,从大城市曲里拐弯地来到这里时,疲惫的身心会猛然因眼前远离现代文明的古奥而震颤:唐宋格局、明清街院,这化石一样的小城里,似乎每一扇刻着秦琼尉迟恭的老木门后面,都有一个传承了五千年的大家族在繁衍生息……而每一个迎面过来的人,他穿得越是普通,你越是不敢小瞧他,因为他的身上自然地洋溢着只有在这样的古城里生长的人才有的恬静和自信,哪怕他只是一个绱鞋掌钉的小皮匠。

③沿袭着“食不过午”老规矩的,似乎只有传统小吃。

但古城里曾经严格遵守另一种做生意“时不过午”老规矩的,却还有一个人,那就是东坛井的陈皮匠。

叙述角度小说是作者讲给读者的故事,叙事则可视为小说生成的过程,如何叙事自然是小说优劣的关键。

讲述角度是叙述技巧的要素之一。

1.叙述视角小说一开始,就要给自己找一个叙述的身份和位置,这就是叙述视角,或者叫叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

《我的叔叔于勒》在讲故事时用第一人称,叙述者同时也是故事里的人物,他是以站在故事内部的参与者角度来讲述故事的,是有限视角。

第三人称叙述可以是有限的,也可是无限的(全知)。

传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

作者、叙述者、人物三者有不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。

2.叙述人称叙述视角可以分为全知视角和有限视角。

全知视角基本上是叙述者等同于作者,他超越小说的所有人物和事件,了解小说的全部细节和所有人物的心理及命运。

全知视角的叙述一般采用第三人称的叙述方式。

有限视角是现代小说的一大贡献,这时叙述者只了解故事的部分情节,故事的叙述者往往是小说中的一个人物,采用的是第一人称或者第三人称的叙述方式。

第一人称“我”的运用将叙述限定在一个有限的视角中,小说主人公“我”就是故事的讲述人,叙述者和人物重叠。

第一人称真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

但在叙述上会受限制。

如《墙上的斑点》叙述者是“我”(第一人称)。

第三人称比较自由,可以深入人物内心,可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情,但它缺乏亲切感,有一定的距离。

小说家根据审美和预先设定的阅读效果选择人称。

契诃夫的《万卡》就采用了第三人称,但里面人物的信和内心独白是第一人称,既有利于交代背景,也有利于抒发感情,令人心酸落泪。

第二人称“你”既拉近叙述者和人物的距离,又有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

3.其他人称叙述角度小说的叙述人称与叙述角度并不是一一对应的。

中国古典小说中的视角变换就很常见,《水浒传》“林教头风雪山神庙”一回写李小二看陆谦一段,开始仅有小二一人,两位来客“闪将进来”和“军官打扮”“走卒模样” 也只有小二才能看到。

1 《三国演义》曹操献刀第1步读字音——千言万语总关音一、单音字赍.书( ) 跋扈.( ) 酌.酒( ) 解鞘.( ) 隐讳.( ) 成皋.( ) 鞍辔.( ) 惶遽.( ) 暗忖.( ) 谯.郡( ) 沽.酒( ) 前鞒.( ) 【答案】 jī hù zhuó qiào huì ɡāo pèi jù cǔn qiáo ɡū qiáo二、多音字1.组词辨析法(1)牟⎩⎪⎨⎪⎧( )牟.取( )牟.平 (2)觑⎩⎪⎨⎪⎧( )小觑.( )觑.起眼睛 (3)屏⎩⎪⎨⎪⎧( )屏.风( )屏.营( )屏.退 (4)间⎩⎪⎨⎪⎧( )间.不容发( )乘间.图之 2.语境辨析法 (5)两岁能数.( )数.( )的小孩已数.( )见不鲜了。

(6)人参.( )苗长得参.( )差不齐,还让人参.( )观吗? 【答案】 (1)móu mù (2)qù qū (3)pínɡ bīnɡ bǐng (4)jiān jiàn (5)shǔ shù shuò (6)shēn cēn cān第2步写字形——奥妙无穷方块字(1)⎩⎪⎨⎪⎧xiāo( )骑jiǎo( )幸富ráo( )(2)⎩⎪⎨⎪⎧散qì( )qì( )今 (3)⎩⎪⎨⎪⎧léi( )弱输yínɡ( ) (4)⎩⎪⎨⎪⎧思cǔn( )zhǒu( )子【答案】(1)骁侥饶(2)讫迄(3)羸赢(4)忖肘第3步用词语——送你一双慧眼(1)推托·推脱该负责人表示,如果发现政府管理人员或者监管人员在工作过程当中没有按规定履行职责,渎职失职,是可以追究其责任的。

如果我们有责任,绝不________(推托/推脱)。

(2)隐讳·隐晦二者的使用对象不同。

大变革时代需要批判者,更需要建设者,但凡有利于国家发展与民生福祉,无论哪种场合都不________(隐讳/隐晦)自己的不同观点,这才是负责任、敢担当的当代学者。

叙述角度(第一、第二、第三人称)(对应学生用书P64)小说是作者讲给读者的故事,叙事则可视为小说生成的过程,如何叙事自然是小说优劣的关键。

讲述角度是叙述技巧的要素之一。

1.叙述视角小说一开始,就要给自己找一个叙述的身份和位置,这就是叙述视角,或者叫叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。

《我的叔叔于勒》在讲故事时用第一人称,叙述者同时也是故事里的人物,他是以站在故事内部的参与者角度来讲述故事的,是有限视角。

第三人称叙述可以是有限的,也可是无限的(全知)。

传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

作者、叙述者、人物三者有不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。

2.叙述人称叙述视角可以分为全知视角和有限视角。

全知视角基本上是叙述者等同于作者,他超越小说的所有人物和事件,了解小说的全部细节和所有人物的心理及命运。

全知视角的叙述一般采用第三人称的叙述方式。

有限视角是现代小说的一大贡献,这时叙述者只了解故事的部分情节,故事的叙述者往往是小说中的一个人物,采用的是第一人称或者第三人称的叙述方式。

第一人称“我”的运用将叙述限定在一个有限的视角中,小说主人公“我”就是故事的讲述人,叙述者和人物重叠。

第一人称真实亲切,拉近作品和读者的距离,便于抒情。

但在叙述上会受限制。

如《墙上的斑点》叙述者是“我”(第一人称)。

第三人称比较自由,可以深入人物内心,可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情,但它缺乏亲切感,有一定的距离。

小说家根据审美和预先设定的阅读效果选择人称。

契诃夫的《万卡》就采用了第三人称,但里面人物的信和内心独白是第一人称,既有利于交代背景,也有利于抒发感情,令人心酸落泪。

第二人称“你”既拉近叙述者和人物的距离,又有别于第三人称的两相疏离,别有一种依恋和欣赏的意味。

3.其他人称叙述角度小说的叙述人称与叙述角度并不是一一对应的。

中国古典小说中的视角变换就很常见,《水浒传》“林教头风雪山神庙”一回写李小二看陆谦一段,开始仅有小二一人,两位来客“闪将进来”和“军官打扮”“走卒模样”也只有小二才能看到。

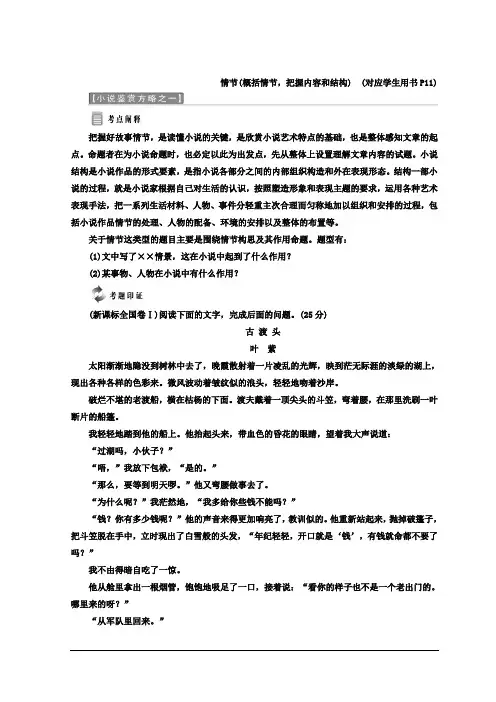

情节(概括情节,把握内容和结构) (对应学生用书P11)把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

小说结构是小说作品的形式要素,是指小说各部分之间的内部组织构造和外在表现形态。

结构一部小说的过程,就是小说家根据自己对生活的认识,按照塑造形象和表现主题的要求,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物、事件分轻重主次合理而匀称地加以组织和安排的过程,包括小说作品情节的处理、人物的配备、环境的安排以及整体的布置等。

关于情节这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

题型有:(1)文中写了××情景,这在小说中起到了什么作用?(2)某事物、人物在小说中有什么作用?(新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的问题。

(25分)古渡头叶紫太阳渐渐地隐没到树林中去了,晚霞散射着一片凌乱的光辉,映到茫无际涯的淡绿的湖上,现出各种各样的色彩来。

微风波动着皱纹似的浪头,轻轻地吻着沙岸。

破烂不堪的老渡船,横在枯杨的下面。

渡夫戴着一顶尖头的斗笠,弯着腰,在那里洗刷一叶断片的船篷。

我轻轻地踏到他的船上。

他抬起头来,带血色的昏花的眼睛,望着我大声说道:“过湖吗,小伙子?”“唔,”我放下包袱,“是的。

”“那么,要等到明天啰。

”他又弯腰做事去了。

“为什么呢?”我茫然地,“我多给你些钱不能吗?”“钱?你有多少钱呢?”他的声音来得更加响亮了,教训似的。

他重新站起来,抛掉破篷子,把斗笠脱在手中,立时现出了白雪般的头发,“年纪轻轻,开口就是‘钱’,有钱就命都不要了吗?”我不由得暗自吃了一惊。

他从舱里拿出一根烟管,饱饱地吸足了一口,接着说:“看你的样子也不是一个老出门的。

哪里来的呀?”“从军队里回来。

”“军队里?……”他又停了一停,“是当兵的吧,为什么又跑开来呢?”“我是请长假的,我妈病了。

”“唔!……”两个人都沉默了一会儿,他把烟管在船头上磕了两磕,接着又燃第二口。

技巧 (对应学生用书P32)质量上乘的作品,离不开精妙的写作技巧,这是因为写作技巧是作家驾驭文学语言,运用多种艺术表现手法及表达方式、修辞手段等,来构思文学作品塑造文学形象时所表现出的熟练的而又独具特色的艺术才能。

表达技巧常见题型主要有:1.文中运用了什么表现方法(细节描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、巧合、先抑后扬、托物言志、借景抒情)以及用它塑造形象时所起的作用;2.文中特有的表达方式(记叙、描写、说明、议论、抒情)是如何为作者表情达意服务的;3.在语言运用上有何特点(如:语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确而形象、词语丰富而多样),给读者提供哪些艺术审美情趣。

4.文中人称的运用有何特点,有哪些作用等。

(全国卷Ⅲ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(25分)玻 璃贾平凹约好在德巴街路南第十个电杆下会面,去了却没看到他。

我决意再等一阵,踅进一家小茶馆里一边吃茶一边盯着电杆。

旁边新盖了一家酒店,玻璃装嵌,还未完工,正有人用白粉写“注意玻璃”的字样。

吃过一壶茶后,我回到了家。

妻子说王有福来电话了,反复解释他是病了,不能赴约,能否明日上午在德巴街后边的德比街再见,仍是路南第十个电杆下。

第二天我赶到德比街,电杆下果然坐着一个老头,额头上包着一块纱布,我说你是王得贵的爹吗,他立即弯下腰,说:我叫王有福。

我把得贵捎的钱交给他,让给娘好好治病。

他看四周没人,就解开裤带将钱装进裤衩上的兜里,说:“我请你去喝烧酒!”我谢绝了。

他转身往街的西头走去,又回过头来给我鞠了个躬。

我问他家离这儿远吗,他说不远,就在德巴街紧南的胡同里。

我说从这里过去不是更近吗,老头笑了一下,说:“我不走德巴街。

”他不去德巴街,我却要去,昨日那家茶馆不错。

走过那家酒店,玻璃墙上却贴出了一张布告——昨天因装修的玻璃上未作标志,致使一过路人误撞受伤。

敬请受伤者速来我店接受我们的歉意并领取赔偿费。

我被酒店此举感动,很快想到王有福是不是撞了玻璃受的伤呢,突然萌生了一个念头:既然肯赔偿,那就是他们理屈,何不去法院上告,趁机索赔更大一笔钱呢?我为我的聪明得意,第二天便给王有福打电话,约他下午到红星饭店边吃边谈。

课件《中国小说欣赏选修》•课程介绍与背景•中国小说发展历程•经典小说作品欣赏•小说创作技巧探讨•当代优秀小说推荐与导读•学生自主创作实践指导•课程总结与拓展延伸课程介绍与背景01高中语文部编人教版概述高中语文部编人教版是由人民教育出版社出版的,依据教育部颁布的《普通高中语文课程标准(实验)》编写的,供全国高中学生使用的语文教材。

该套教材注重人文性、实践性和综合性,旨在全面提高学生的语文素养,培养学生的创新精神和实践能力。

高中语文部编人教版在编排上采用“单元+专题”的形式,每个单元围绕一个主题或话题,选取具有代表性的文本,引导学生进行深度学习。

《中国小说欣赏选修》的选文范围广泛,包括古代、现代和当代不同时期的代表作品,涵盖了历史、社会、人生等多个领域。

《中国小说欣赏选修》是高中语文部编人教版中的一门选修课程,旨在引导学生通过阅读中国小说经典作品,了解中国小说的发展历程、艺术特色和文化内涵。

该课程以提高学生的阅读鉴赏能力、审美能力和文化素养为目标,注重学生的个性化阅读和多元化解读。

《中国小说欣赏选修》课程背景教学目标与要求知识与能力通过本课程的学习,学生应掌握中国小说的基本知识和阅读方法,能够独立阅读和分析小说作品,提高阅读鉴赏能力和审美能力。

过程与方法本课程注重学生的自主学习和合作学习,通过小组讨论、课堂展示、写作练习等多种方式,引导学生积极参与学习和思考。

情感态度与价值观通过本课程的学习,学生应了解中国小说的文化内涵和艺术魅力,增强对中华文化的认同感和自豪感,树立正确的价值观和审美观。

中国小说发展历程02古代小说的起源可以追溯到远古的神话传说,如《山海经》、《穆天子传》等,这些作品充满了丰富的想象和奇幻色彩。

神话传说古代小说与史传文学有着密切的关系,历史著作中的故事和人物常常被小说化,如《史记》中的故事和人物形象。

史传文学古代小说还受到寓言故事的影响,通过虚构的故事情节和人物形象来传达作者的思想和观点,如《庄子》、《列子》等。

情节(概括情节,把握内容和结构)(对应学生用书P11)把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

小说结构是小说作品的形式要素,是指小说各部分之间的内部组织构造和外在表现形态。

结构一部小说的过程,就是小说家根据自己对生活的认识,按照塑造形象和表现主题的要求,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物、事件分轻重主次合理而匀称地加以组织和安排的过程,包括小说作品情节的处理、人物的配备、环境的安排以及整体的布置等。

关于情节这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

题型有:(1)文中写了××情景,这在小说中起到了什么作用?(2)某事物、人物在小说中有什么作用?(新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(14分)天嚣赵长天风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。

会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。

丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。

远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。

目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。

语言(小说语言特色的鉴赏)(对应学生用书P42)语言,即指作家通过小说作品塑造艺术形象来反映社会生活所使用的文学语言。

它包括作家的叙述语言和作品中的人物语言。

这是作家在民族共同语,特别是在人民群众生动活泼、新鲜有力的口头语言基础上经过提炼加工而形成的艺术语言。

小说对语言的要求有以下几点:1.描写要如见其人、如听其言,令读者仿佛亲临其境。

2.人物语言个性化,即显示性格。

3.叙述语言要简洁、传神。

4.语言风格:幽默风趣、典雅庄重、含蓄凝练等。

这种类型的题目主要是根据词语句子的含义、句子在文中的作用命题。

常见题型有:1.某一词语在文中如何理解?2.某句在文中的含义是什么?有什么作用?(浙江高考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(20分)一种美味巩高峰他清晰地记得,六岁那年夏天的那个傍晚,当他把一条巴掌大的草鱼捧到母亲面前时,。

他甚至觉得,他在母亲眼里一定是突然有了地位的,母亲眼里第一次出现了一种陌生的光....这种感觉在随后下地干活回来的父亲和两位哥哥眼里也得到了证实。

他有些受宠若惊。

此前,他的生活就是满村子蹿,上树掏鸟窝,扒房檐摘桃偷瓜。

因此,每天的饭都没准时过,啥时肚子饿了回家吃饭,都要先挨上父亲或母亲的一顿打才能挨着饭碗的边儿。

那天不一样,母亲把双手在围裙上擦了又擦。

母亲终于接过那条鱼时,他忽然有一点点失望,那条本来大得超出他意料的鱼,在母亲的双手之间动弹时,竟然显得那么瘦小。

准确地说,在那之前他没吃过鱼,唇齿间也回荡不起勾涎引馋的味道。

他相信两个哥哥应该也极少尝过这东西。

在母亲的招呼下,他们手忙脚乱地争抢母亲递过的准备装豆腐的瓷碗。

豆腐,是跟年联系在一起的东西了。

天!为了那条鱼,母亲要舀一瓷碗的黄豆种子去换半瓷碗的豆腐来搭配。

隐隐约约地,他有了美味的概念,还有慢慢浓起来的期待。

父亲坐在灶前一边看着火苗舔着锅底,一边简单地埋怨了几句,似乎是嫌母亲把鱼洗得太干净了,没了鱼腥味。

这已经是难得的意外了,平日里,父亲一个礼拜可能也就说这么一句话。

第一讲:小说的情节一、知识讲解研读小说情节结构,应关注以下几个方面:1.线索小说线索是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是小说中的某个人物、某个事物,也可以是作者的情感、小说的事件,还可以是故事中的空间、时间。

阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。

线索一般有单线和双线两种。

寻找线索的途径有:小说标题、小说中的中心词。

2.情节结构安排结构主要通过情节的推进或者情绪的勾连、材料的组织来构成。

传统小说通常是以时空为本位的线性结构模式。

情节的运行一般有如下几种方式。

一是遵循基本模式,发生——发展——的高潮——结局。

二是摇摆,即通常所说的“一波三折”,大多数小说情节运行并不呈现一条直线,作者不会让人物选择捷径一口气跑到底,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么,然后再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魄的魅力。

三是出乎意料又在情理之中,俗称为“欧·亨利式手法”。

在结尾出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出乎人的意料,却不能不承认其在情理之中,从而增强小说情节的生动性。

此外还有首尾呼应式,倒叙式,戛然而止、留下空白式等。

外国现代小说在结构上赋予小说更多的变化,主要有三种常见的结构模式。

一是“延迟”式结构。

作者竭力给故事、人物、心理的紧张设置障碍,又不使读者觉得希望完全破灭,在这种捉迷藏式的游戏中,一环扣一环,实现小说的结构张力。

二是生活的横断面。

将时空浓缩到一个小小的点上,在精巧的结构中展开漫长的时间和立体的无限空间。

三是按照心理时序而展开的意识流结构。

它打破了时间这一恒常的维度,让人物的意识在超时间的空间里任意往来。

3.小说常用的开头(1)设疑法(悬念法)。

先提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问。

作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者读下去。

具体来说,其作用有:①引起读者的思考,②引出下文的情节,③突出人物形象,④揭示小说的主题。

(2)写景法。

技巧(对应学生用书P32)质量上乘的作品,离不开精妙的写作技巧,这是因为写作技巧是作家驾驭文学语言,运用多种艺术表现手法及表达方式、修辞手段等,来构思文学作品塑造文学形象时所表现出的熟练的而又独具特色的艺术才能。

表达技巧常见题型主要有:1.文中运用了什么表现方法(细节描写、象征、对比、衬托、铺垫、照应、悬念、巧合、先抑后扬、托物言志、借景抒情)以及用它塑造形象时所起的作用;2.文中特有的表达方式(记叙、描写、说明、议论、抒情)是如何为作者表情达意服务的;3.在语言运用上有何特点(如:语言精练、句式整齐而有节奏感、用词准确而形象、词语丰富而多样),给读者提供哪些艺术审美情趣。

4.文中人称的运用有何特点,有哪些作用等。

(全国卷Ⅲ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(25分)玻璃贾平凹约好在德巴街路南第十个电杆下会面,去了却没看到他。

我决意再等一阵,踅进一家小茶馆里一边吃茶一边盯着电杆。

旁边新盖了一家酒店,玻璃装嵌,还未完工,正有人用白粉写“注意玻璃”的字样。

吃过一壶茶后,我回到了家。

妻子说王有福来电话了,反复解释他是病了,不能赴约,能否明日上午在德巴街后边的德比街再见,仍是路南第十个电杆下。

第二天我赶到德比街,电杆下果然坐着一个老头,额头上包着一块纱布,我说你是王得贵的爹吗,他立即弯下腰,说:我叫王有福。

我把得贵捎的钱交给他,让给娘好好治病。

他看四周没人,就解开裤带将钱装进裤衩上的兜里,说:“我请你去喝烧酒!”我谢绝了。

他转身往街的西头走去,又回过头来给我鞠了个躬。

我问他家离这儿远吗,他说不远,就在德巴街紧南的胡同里。

我说从这里过去不是更近吗,老头笑了一下,说:“我不走德巴街。

”他不去德巴街,我却要去,昨日那家茶馆不错。

走过那家酒店,玻璃墙上却贴出了一张布告——昨天因装修的玻璃上未作标志,致使一过路人误撞受伤。

敬请受伤者速来我店接受我们的歉意并领取赔偿费。

我被酒店此举感动,很快想到王有福是不是撞了玻璃受的伤呢,突然萌生了一个念头:既然肯赔偿,那就是他们理屈,何不去法院上告,趁机索赔更大一笔钱呢?我为我的聪明得意,第二天便给王有福打电话,约他下午到红星饭店边吃边谈。

情节(概括情节,把握内容和结构)(对应学生用书P11)把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以此为出发点,先从整体上设置理解文章内容的试题。

小说结构是小说作品的形式要素,是指小说各部分之间的内部组织构造和外在表现形态。

结构一部小说的过程,就是小说家根据自己对生活的认识,按照塑造形象和表现主题的要求,运用各种艺术表现手法,把一系列生活材料、人物、事件分轻重主次合理而匀称地加以组织和安排的过程,包括小说作品情节的处理、人物的配备、环境的安排以及整体的布置等。

关于情节这类型的题目主要是围绕情节构思及其作用命题。

题型有:(1)文中写了××情景,这在小说中起到了什么作用?(2)某事物、人物在小说中有什么作用?(新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字,完成后面的题目。

(14分)天嚣赵长天风,像浪一样,梗着头向钢架房冲撞。

钢架房,便发疟疾般地一阵阵战栗、摇晃,像是随时都要散架。

渴!难忍难挨的渴,使人的思想退化得十分简单、十分原始。

欲望,分解成最简单的元素:水!只要有一杯水,哪怕半杯,不,一口也好哇!空气失去了气体的性质,像液体,厚重而凝滞。

粉尘,被风化成的极细极小的砂粒,从昏天黑地的旷野钻入小屋,在人的五脏六腑间自由遨游。

它无情地和人体争夺着仅有的一点水分。

他躺着,喉头有梗阻感,他怀疑粉尘已经在食道结成硬块。

会不会引起别的疾病,比如矽肺?但他懒得想下去。

疾病的威胁,似乎已退得十分遥远。

他闭上眼,调整头部姿势,让左耳朵不受任何阻碍,他左耳听力比右耳强。

风声。

丝毫没有减弱的趋势。

他仍然充满希望地倾听。

基地首长一定牵挂着这支小试验队,但无能为力。

远隔一百公里,运水车不能出动,直升机无法起飞,在狂虐的大自然面前,人暂时还只能居于屈从的地位。

他不想再费劲去听了。

目前最明智的,也许就是进入半昏迷状态,减少消耗,最大限度地保存体力。

于是,这间屋子,便沉入无生命状态……忽然,处于混沌状态的他,像被雷电击中,浑身一震。

一种声音!他转过头,他相信左耳的听觉,没错,滤去风声、沙声、钢架呻吟声、铁皮震颤声,还有一种虽然微弱,却执着,并带节奏的敲击声。

“有人敲门!”他喊起来。

遭雷击了,都遭雷击了,一个个全从床上跳起,跌跌撞撞,竟全扑到门口。

真真切切,有人敲门。

谁?当然不可能是运水车,运水车会揿喇叭。

微弱的敲门声已经明白无误地告诉大家:不是来救他们的天神,而是需要他们援救的弱者。

人的生命力,也许是最尖端的科研项目,远比上天的导弹玄秘。

如果破门而入的是一队救援大军,屋里这几个人准兴奋得瘫倒在地。

而此刻,个个都像喝足了人参汤。

“桌子上有资料没有?当心被风卷出去!”“门别开得太大!”“找根棍子撑住!”每个人都找到了合适的位置,摆好了下死力的姿势。

他朝后看看。

“开啦!”撤掉顶门棍,他慢慢移动门闩。

门闩吱吱叫着,痛苦地撤离自己的岗位。

当门闩终于脱离了销眼,那门,便呼地弹开来,紧接着,从门外滚进灰扑扑一团什么东西和打得脸生疼的砂砾石块,屋里刹时一片混乱,像回到神话中的史前状态。

“快,关门!”他喊,却喊不出声。

但不用喊,谁都调动了每个细胞的力量。

门终于关上了。

一伙人,都顺门板滑到地上,瘫成一堆稀泥。

谁也不作声。

谁也不想动。

直到桌上亮起一盏暗淡的马灯,大家才记起滚进来的那团灰扑扑的东西。

是个人。

马灯就是这人点亮的。

穿着毡袍,说着谁也听不懂的蒙语。

他知道别人听不懂,所以不多说,便动手解皮口袋。

西瓜!从皮口袋里滚出来的,竟是大西瓜!绿生生,油津津,像是刚从藤上摘下,有一只还带着一片叶儿呢!戈壁滩有好西瓜,西瓜能一直吃到冬天,这不稀罕。

稀罕的是现在,当一口水都成了奢侈品的时候,谁还敢想西瓜!蒙古族同胞利索地剖开西瓜。

红红的汁水,顺着刀把滴滴嗒嗒淌,馋人极了!应该是平生吃过的最甜最美的西瓜,但谁也说不出味来,谁都不知道,那几块西瓜是怎么落进肚子里去的。

至于送瓜人是怎么冲破风沙,奇迹般的来到这里,最终也没弄清,因为谁也听不懂蒙语。

只好让它成为一个美好的谜,永久地留在记忆中。

(有删改)1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)()A.小说开头不仅形象地描写了风沙的狂暴,也细致具体地表现了人物的直觉印象与切身感受,烘托并渲染了“天嚣”的恐怖气氛。

B.被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人,送瓜人在被困队员生死关头奇迹般的出现,这都说明生命奇迹无法解释。

C.小说善于运用细节表现人物,开门前试验队员一句“桌子上有资料没有?当心被风卷出去”,就体现了科研工作者高度的责任意识。

D.试验队被困队员与素不相识的送瓜人之间的故事,不仅令人感动,还揭示出一个朴素而有意味的人生道理:帮助别人,也是帮助自己。

[解析]本题考查分析文学作品的表现手法,赏析文学作品的内涵的能力。

“被困队员深陷绝境却调动起所有能量开门救助敲门人”,反映出被困队员在强烈救人意念的驱动下迸发顽强的意志力;而“送瓜人在被困队员生死关头奇迹般的出现”,则反映出蒙古族同胞对基地试验队员的支持、救助,彰显的是热忱与善良。

可见,两者说明的应是生命力的强大与人性的美好,而不是“生命奇迹无法解释”。

[答案]B2.小说以“渴”为中心谋篇布局,这有什么好处?请简要说明。

(5分)答:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[解析]本题考查分析作品结构,领悟作品的艺术魅力的能力。

题干告诉我们,小说以“渴”为中心谋篇布局。

联系小说的体裁特点来看,要回答这样安排“有什么好处”这一问题,应当从情节安排、主题思想表达等方面来分析。

在情节安排上,“渴”作为试验队员的感受,反映出小说情节是在“试验队员深陷绝境”的背景下展开的。

略去陷入绝境之前的内容,情节显得更加集中、简洁。

在主题表达上,“渴”是试验队员在风沙肆虐这样特定环境下的状态和感受,能更集中而深刻地诠释小说的主题思想——既讴歌了科研工作者高度的责任意识,也揭示出“帮助别人,也是帮助自己”的人生道理。

[答案]①省去许多不必要的叙述交代,使情节更简洁;②集中描写人物在特定环境下的状态与感受,使主题更突出。

★3.小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。

(6分)答:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[解析]本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

题干要求结合作品分析小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾所产生的艺术效果,应多角度进行挖掘,联系小说的叙述角度、故事情节、主题思想及读者的阅读感受来分析。

从叙述角度来看,小说是以试验队员“他”的角度来叙述故事的,“送瓜人是怎么冲破风沙,奇迹般的来到这里”这一“美好的谜”应当不在“他”所见所知范围,不去叙写,就显得真实可信。

从情节安排看,结局给出一个“谜”,没有揭示谜底就戛然而止,送瓜人究竟是怎样冲破风沙来到这里的,显得非常神秘,强化了小说的神秘氛围。

从读者角度看,读者是希望知道谜底的,而作者偏偏不揭开谜底,让读者自己去思考,去想象,也就留下了回味的空间。

[答案]①小说人物“他”所知有限,这样写很真实;②故事戛然而止,强化了小说的神秘氛围;③打破读者的心理预期,留下了更多想象回味的空间。

解答有关故事情节的题目,应当从以下几点入手:1.善于把握故事发生的四个环节,即开端、发展、高潮和结局。

2.提取线索,且注意线索的明暗之分。

3.了解叙述情节(细节)的作用。

(1)对表现主题的作用。

其作用一般是点题或突出主题。

(2)对塑造人物形象的作用。

或是发展了人物性格,或是表现了人物性格。

(3)起到线索作用,串联全文。

(4)与其他情节相呼应的作用,比如伏笔、铺垫、照应等等。

(5)给读者的感受方面的作用。

如余味无穷、给读者充分想象的空间等。