遗传学课件6-第六章 染色体结构变异

- 格式:ppt

- 大小:17.47 MB

- 文档页数:111

染色体结构变异染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位四种类型。

染色体结构变异最早是在果蝇中发现的。

遗传学家在1917年发现染色体缺失,1919年发现染色体重复,1923年发现染色体易位,1926年发现染色体倒位。

人们在果蝇幼虫唾腺染色体上,对各种染色体结构变异进行了详细的遗传学研究。

染色体结构变异的发生是内因和外因共同作用的结果,外因有各种射线、化学药剂、温度的剧变等,内因有生物体内代谢过程的失调、衰老等。

在这些因素的作用下,染色体可能发生断裂,断裂端具有愈合与重接的能力。

当染色体在不同区段发生断裂后,在同一条染色体内或不同的染色体之间以不同的方式重接时,就会导致各种结构变异的出现。

下面分别介绍这几种结构变异的情况。

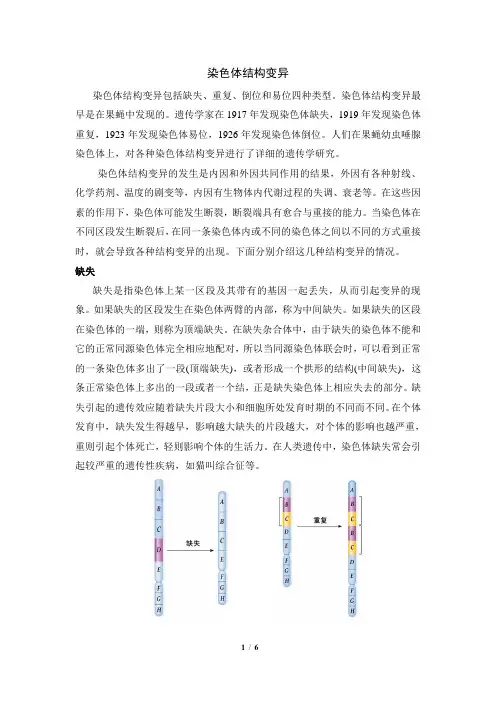

缺失缺失是指染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失,从而引起变异的现象。

如果缺失的区段发生在染色体两臂的内部,称为中间缺失。

如果缺失的区段在染色体的一端,则称为顶端缺失。

在缺失杂合体中,由于缺失的染色体不能和它的正常同源染色体完全相应地配对,所以当同源染色体联会时,可以看到正常的一条染色体多出了一段(顶端缺失),或者形成一个拱形的结构(中间缺失),这条正常染色体上多出的一段或者一个结,正是缺失染色体上相应失去的部分。

缺失引起的遗传效应随着缺失片段大小和细胞所处发育时期的不同而不同。

在个体发育中,缺失发生得越早,影响越大缺失的片段越大,对个体的影响也越严重,重则引起个体死亡,轻则影响个体的生活力。

在人类遗传中,染色体缺失常会引起较严重的遗传性疾病,如猫叫综合征等。

重复染色体上增加了相同的某个区段而引起变异的现象,叫做重复。

在重复杂合体中,当同源染色体联会时,发生重复的染色体的重复区段形成一个拱形结构,或者比正常染色体多出一段。

重复引起的遗传效应比缺失的小。

但是如果重复的部分太大,也会影响个体的生活力,甚至引起个体死亡。

例如,果蝇由正常的卵圆形眼变为棒状眼的变异,就是X染色体上某一区段重复的结果。

第六章染色体变异(一) 名词解释:1.假显性:(pseudo-dominant):和隐性基因相对应的同源染色体上的显性基因缺失了,个体就表现出隐性性状,(一条染色体缺失后,另一条同源染色体上的隐性基因便会表现出来)这一现象称为假显性。

2.位置效应:基因由于交换了在染色体上的位置而带来的表型效应的改变现象。

3.剂量效应:即细胞内某基因出现的次数越多,表型效应就越显著的现象。

4.染色体组:在通常的二倍体的细胞或个体中,能维持配子或配子体正常功能的最低数目的一套染色体。

或者说是指细胞内一套形态、结构、功能各不相同,但在个体发育时彼此协调一致,缺一不可的染色体。

5.整倍体(Euploid):指具有基本染色体数的完整倍数的细胞、组织和个体。

6.非整倍体:体细胞染色体数目(2n)上增加或减少一个或几个的细胞,组织和个体,称为非整倍体。

7.单倍体:具有配子(精于或卵子)染色体数目的细胞或个体。

如,植物中经花药培养形成的单倍体植物。

8.二倍体:具有两个染色体组的细胞或个体。

绝大多数的动物和大多,数植物均属此类9.一倍体:具有一个染色体组的细胞或个体,如,雄蜂。

同源多倍体10.异源多倍体[双二倍体] (Allopolyploid):指染色体组来自两个及两个以上的物种,一般是由不同种、属的杂种经染色体加倍而来的。

11.超倍体;染色体数多于2n的细胞,组织和个体。

如:三体、四体、双三体等。

12.亚倍体:染色体数少于2n的细胞,组织和个体。

如:单体,缺体,双单体等。

13.剂量补偿作用(dosage compensation effect):所谓剂量补偿作用是使具有两份或两份以上的基因量的个体与只具有一份基因量的个体的基因表现趋于一致的遗传效应。

14.同源多倍体:由同一染色体组加倍而成的含有三个以上的染色体组的个体称为同源多倍体。

(二) 是非题:1.在易位杂合体中,易位染色体的易位接合点相当于一个半不育的显性基因,而正常的染色体上与易位接合点相对的等位点则相当于一个可育的隐性基因。

遗传学-染⾊体变异第六章染⾊体变异染⾊体结构变异学习要点着重了解缺失、重复、倒位和易位的概念、类别、细胞学特征及主要遗传效应。

⼀、缺失有中间缺失和末端缺失两种类型。

末端缺失染⾊体很不稳定,故少见。

中间缺失染⾊体⽐较稳定,因此常见的是中间缺失。

体细胞内某对染⾊体中⼀条有缺失、另⼀条正常的个体,称为缺失杂合体或杂缺失体;具有相同缺失区段的⼀对染⾊体的个体,称为缺失纯合体或纯缺失体。

杂缺失体在减数分裂偶线期同源染⾊体联会时,会形成缺失环,缺失环在粗线期最明显。

杂缺失体的⼀种主要遗传学效应是可造成假显性现象。

⼆、重复有顺接重复和反接重复两⼤类。

重复杂合体在粗线期形成特征性的重复环。

重复环是由重复染⾊体形成,这点是不同⼲缺失环的。

重复最典型的遗传效应是表现基因剂量效应和位置效应(以果蝇X染⾊体16区A段的重复导致棒眼表现型的变化为例)。

三、倒位有臂内倒位和臂间倒位两种。

臂内倒位的倒位区段不含着丝粒区域,臂间倒位的倒位区段内含着丝粒区域。

倒位杂合体在粗线期出现倒位环的联会图象。

臂内倒位杂合体除在粗线期观察到倒位环外,在后期I 还可观察到后期桥和染⾊体断⽚。

倒位环不同于缺失环和重复环,前者是由两条染⾊体形成,⽽后两者是由单⼀染⾊体形成。

倒位杂合体表现部分不育性;降低倒位区段内外连锁基因的重组率(为什么?)。

倒位杂合体产⽣的可育配⼦中1/2带正常染⾊体,1/2带倒位染⾊体,因此倒位杂合体的⾃交后代中有正常个体、倒位杂合体和倒位纯合体三种个体,⽐例为1:2:1。

四、易位有简单易位和相互易位两类,常见的是相互易位。

相互易位杂合体在粗线期形成“+”字形联会构象,在终变期因交叉端化⽽形成四体环或∞字形环或四体链的构象(⼀直可维持到中期I)。

相互易位杂合体在后期I有邻近式和交替式两种分离⽅式。

邻近式分离产⽣的配⼦全部不育,交替式分离产⽣的配⼦全部可育,这两种分离⽅式发⽣的机会相等,因⽽易位杂合体产⽣的配⼦中1/2可育,1/2不育。