急性粒细胞缺乏症临床路径(最全版)

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:6

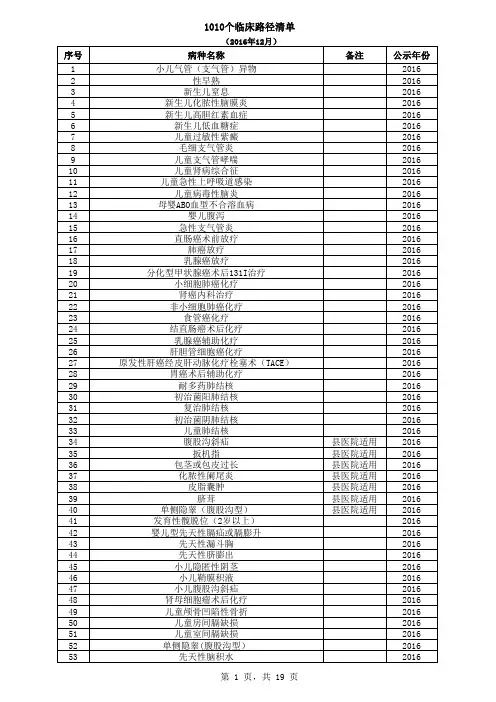

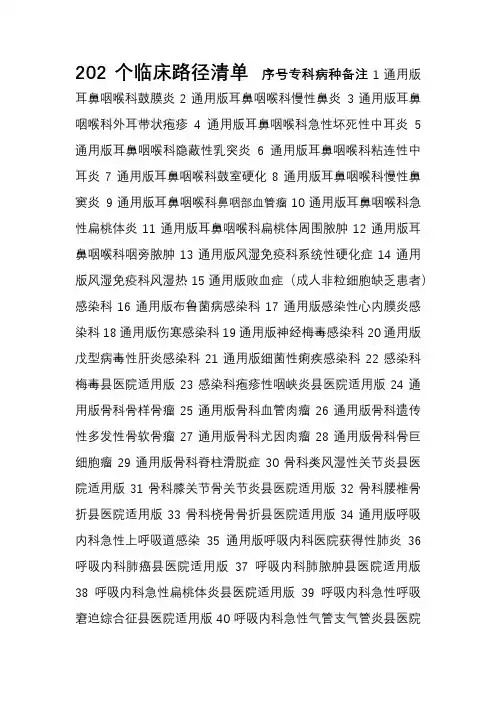

202个临床路径清单序号专科病种备注1通用版耳鼻咽喉科鼓膜炎2通用版耳鼻咽喉科慢性鼻炎3通用版耳鼻咽喉科外耳带状疱疹4通用版耳鼻咽喉科急性坏死性中耳炎5通用版耳鼻咽喉科隐蔽性乳突炎6通用版耳鼻咽喉科粘连性中耳炎7通用版耳鼻咽喉科鼓室硬化8通用版耳鼻咽喉科慢性鼻窦炎9通用版耳鼻咽喉科鼻咽部血管瘤10通用版耳鼻咽喉科急性扁桃体炎11通用版耳鼻咽喉科扁桃体周围脓肿12通用版耳鼻咽喉科咽旁脓肿13通用版风湿免疫科系统性硬化症14通用版风湿免疫科风湿热15通用版败血症(成人非粒细胞缺乏患者)感染科16通用版布鲁菌病感染科17通用版感染性心内膜炎感染科18通用版伤寒感染科19通用版神经梅毒感染科20通用版戊型病毒性肝炎感染科21通用版细菌性痢疾感染科22感染科梅毒县医院适用版23感染科疱疹性咽峡炎县医院适用版24通用版骨科骨样骨瘤25通用版骨科血管肉瘤26通用版骨科遗传性多发性骨软骨瘤27通用版骨科尤因肉瘤28通用版骨科骨巨细胞瘤29通用版骨科脊柱滑脱症30骨科类风湿性关节炎县医院适用版31骨科膝关节骨关节炎县医院适用版32骨科腰椎骨折县医院适用版33骨科桡骨骨折县医院适用版34通用版呼吸内科急性上呼吸道感染35通用版呼吸内科医院获得性肺炎36呼吸内科肺癌县医院适用版37呼吸内科肺脓肿县医院适用版38呼吸内科急性扁桃体炎县医院适用版39呼吸内科急性呼吸窘迫综合征县医院适用版40呼吸内科急性气管支气管炎县医院适用版41呼吸内科急性上呼吸道感染县医院适用版42呼吸内科流行性感冒县医院适用版43呼吸内科慢性肺源性心脏病县医院适用版44呼吸内科慢性支气管炎县医院适用版45呼吸内科睡眠呼吸障碍县医院适用版46呼吸内科支气管哮喘(非危重)县医院适用版47呼吸内科胸膜炎县医院适用版48呼吸内科医院获得性肺炎县医院适用版49呼吸内科支气管肺炎县医院适用版50呼吸内科自发性气胸县医院适用版51通用版康复科腰椎滑脱症康复序号专科病种备注52通用版康复科腰椎关节突综合征康复53通用版康复科截肢后康复54通用版康复科肩关节不稳康复55通用版康复科肱二头肌肌腱损伤和断裂康复56通用版康复科肘关节损伤康复57通用版康复科跟腱断裂术后康复58通用版康复科踝部韧带损伤康复59通用版康复科原发性脊柱侧弯康复60通用版口腔科深龋(后牙面)61通用版口腔科牙周脓肿行急症处理62通用版口腔科菌斑性龈炎行牙周基础治疗63口腔科慢性牙髓炎(恒磨牙)县医院适用版64口腔科菌斑性龈炎行牙周基础治疗县医院适用版65口腔科牙周脓肿行急症处理县医院适用版66通用版泌尿外科急性睾丸炎67通用版泌尿外科肾素瘤68通用版泌尿外科阴茎癌69通用版内分泌科垂体前叶功能减退症70通用版内分泌科多发性内分泌腺瘤病71通用版内分泌科高渗性非酮症糖尿病昏迷72通用版内分泌科抗利尿激素不适当分泌综合征73通用版内分泌科慢性淋巴细胞性甲状腺炎74通用版内分泌科皮质醇增多症75通用版内分泌科肾上腺皮质功能减退症76通用版内分泌科糖尿病酮症酸中毒77通用版内分泌科下丘脑综合征78通用版内分泌科先天性肾上腺皮质增生症79通用版内分泌科胰岛素瘤80通用版内分泌科异位激素分泌综合征81通用版内分泌科肢端肥大症82通用版普通外科甲状舌管囊肿83通用版普通外科下肢动脉栓塞84通用版普通外科胃穿孔85通用版普通外科胃肉瘤86通用版普通外科十二指肠恶性肿瘤87通用版普通外科急性出血性肠炎88通用版普通外科小肠憩室疾病89通用版普通外科结肠憩室病90通用版普通外科阑尾类癌91通用版普通外科胆囊癌92通用版普通外科胆道出血93通用版普通外科腹腔镜下胆囊切除术日间手术94通用版普通外科大隐静脉曲张日间手术95通用版神经内科遗传性共济失调96通用版神经内科亨廷顿病97通用版神经外科颅底肿瘤98通用版神经外科脑干占位病变99通用版神经外科脊索瘤100通用版神经外科烟雾病101通用版神经外科蛛网膜囊肿102神经外科头皮裂伤县医院适用版103通用版妇产科羊水过多104通用版妇产科羊水过少序号专科病种备注105通用版妇产科多胎妊娠106妇产科早产(顺产)县医院适用版107妇产科妊娠期高血压疾病县医院适用版108通用版消化内科胆汁淤积性黄疸109通用版消化内科食管贲门失弛缓症110通用版消化内科慢性胰腺炎111通用版消化内科酒精性肝炎112消化内科营养不良县医院适用版113消化内科急性胃炎县医院适用版114消化内科糜烂性胃炎县医院适用版115消化内科急性胃肠炎(非感染性)县医院适用版116消化内科急性肠炎县医院适用版117消化内科肠梗阻县医院适用版118消化内科便秘县医院适用版119消化内科肛瘘县医院适用版120消化内科肛周脓肿县医院适用版121消化内科脂肪肝县医院适用版122消化内科慢性胆囊炎急性发作县医院适用版123消化内科消化道出血县医院适用版124通用版小儿内科新生儿感染性肺炎125通用版小儿内科新生儿颅内出血126通用版小儿内科新生儿臂丛神经麻痹127通用版小儿内科肾小管酸中毒128通用版小儿内科新生儿呼吸窘迫综合症129通用版小儿内科早产儿动脉导管未闭130通用版小儿内科儿童感染性心内膜炎131小儿内科新生儿肺炎县医院适用版132小儿内科新生儿高胆红素血症县医院适用版133通用版小儿外科十二指肠闭锁和狭窄134通用版小儿外科肠重复畸形135通用版小儿外科肠梗阻136通用版小儿外科梨状窝瘘137通用版小儿外科小儿急性穿孔性阑尾炎138通用版小儿外科卵巢扭转139通用版小儿外科儿童股骨头缺血坏死140通用版小儿外科三尖瓣下移141通用版小儿外科右心室双出口142通用版小儿外科主动脉缩窄143通用版小儿外科先天性食管狭窄144通用版心血管内科原发性高血压145通用版心血管内科继发性高血压146通用版心血管内科急性心包炎147通用版心血管内科缩窄性心包炎148通用版心血管内科冠心病合并瓣膜病(内科治疗)149通用版心血管内科冠状动脉瘘(内科治疗)150心血管内科原发性高血压县医院适用版151心血管内科冠状动脉粥样硬化县医院适用版152心血管内科缺血性心肌病县医院适用版153心血管内科慢性缺血性心脏病县医院适用版154心血管内科无症状心肌缺血县医院适用版155心血管内科慢性肺源性心脏病县医院适用版156心血管内科心律失常—房性心动过速县医院适用版157心血管内科充血性心力衰竭县医院适用版序号专科病种备注158心血管内科心律失常—持续性室性心动过速县医院适用版159心血管内科心肌炎县医院适用版160心血管内科低血压县医院适用版161心血管内科心动过缓县医院适用版162心血管内科心悸县医院适用版163心血管内科心律失常—阵发性室上性心动过速介入治疗县医院适用版164心血管内科心律失常—心房颤动介入治疗县医院适用版165心血管内科心力衰竭县医院适用版166通用版心血管外科缩窄性心包炎167通用版心血管外科急性心肌梗死后室间隔穿孔168通用版心血管外科冠心病合并瓣膜病169通用版心血管外科胸主动脉瘤170通用版心血管外科先天性主动脉瓣狭窄171通用版心血管外科先天性二尖瓣关闭不全172通用版心血管外科先天性主动脉瓣二瓣化畸形173通用版心血管外科先天性主动脉缩窄174通用版心血管外科冠状动脉瘘175通用版胸外科脓胸176通用版胸外科乳糜胸177通用版胸外科胸骨骨折178通用版胸外科张力性气胸179胸外科胸腔积液县医院适用版180通用版血液内科遗传性球形红细胞增多症181通用版血液内科侵袭性NK细胞白血病182通用版血液内科毛细胞白血病183通用版血液内科中枢神经系统白血病184通用版血液内科急性粒细胞缺乏症185通用版血液内科儿童急性淋巴细胞白血病186通用版血液内科儿童急性早幼粒细胞白血病187通用版血液内科儿童慢性粒细胞白血病(慢性期)188通用版血液内科幼年型粒单核细胞白血病189血液内科初治原发免疫性血小板减少症县医院适用版190血液内科慢性失血性贫血县医院适用版191通用版眼科结膜肿物192眼科真菌性角膜溃疡县医院适用版193通用版肿瘤科扁桃体癌放射治疗194通用版肿瘤科阴道癌195通用版肿瘤科不适合局部治疗的复发或转移性扁桃体癌化疗196肿瘤科脂肪瘤县医院适用版197通用版精神科器质性精神障碍(非痴呆)198通用版精神科阿尔茨海默病及其他类型痴呆199通用版精神科苯丙胺类兴奋剂所致精神障碍200通用版精神科急性应激反应201通用版精神科创伤后应激障碍202精神科非器质性失眠症县医院适用版。

中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南(全文版)急性早幼粒细胞白血病(APL)是一种特殊类型的急性髓系白血病(AML),绝大多数患者具有特异性染色体易位t(15;17)(q22;q12),形成PML-RARα融合基因,其蛋白产物导致细胞分化阻滞和凋亡不足,是APL发生的主要分子机制[1,2]。

APL易见于中青年人,平均发病年龄为44岁,APL占同期AML的10%~15%,发病率约0.23/10万[1]。

APL 临床表现凶险,起病及诱导治疗过程中容易发生出血和栓塞而引起死亡。

近三十年来,由于全反式维甲酸(ATRA)及砷剂的规范化临床应用,APL 已成为基本不用进行造血干细胞移植即可治愈的白血病[3,4]。

一、初诊患者入院评估1.病史和体检2.血液检查:血常规、血型,外周血涂片,生化,DIC相关指标检查,输血前有关传染性病原学检查。

3.骨髓检查:(1)细胞形态学和组织化学:以异常的颗粒增多的早幼粒细胞增生为主,且细胞形态较一致,胞质中有大小不均的颗粒,常见呈柴梱状的Auer小体。

FAB分型根据颗粒的大小将APL分为:①M3a(粗颗粒型);②M3b(细颗粒型);③M3c(微颗粒型):较少见,易与其他类型AML混淆。

细胞化学:APL的典型特征表现为过氧化酶强阳性、非特异性酯酶强阳性且不被氟化钠抑制、碱性磷酸酶和糖原染色(PAS)呈阴性或弱阳性。

(2)免疫分型:免疫分型在APL诊断中起到辅助作用。

其典型表现:表达CD13、CD33、CD117和MPO,不表达或弱表达CD34、HLA-DR、CD11b、CD14、CD64、CD56。

少数表达CD56患者提示预后较差。

(3)细胞遗传学:典型APL表现为t(15;17)(q22;q12)。

变异型APL占2%,如t (11;17)(11q23;q12)、t(5;17)(5q35;q12)、t(11;17)(q13;q21)、der(17)、t(17;17)(q24;q12)、t(4;17)(q12;q21)、t(X;17)(p11;q21)、t(2;17)(q32;q21)、t(3;17)(q26;q21)、t(7;17)(q11;q21)、t(1;17)(q42;q21)等。

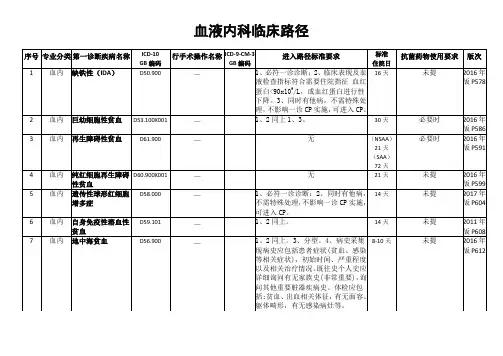

急性粒细胞缺乏症临床路径(2017年版)一、标准住院流程(一)适用对象。

外周血中性粒细胞绝对值低于0.5*109/L的患者。

(二)诊断依据。

《血液病诊断及疗效标准》第三版张之南沈悌主编。

《血液病学》第二版张之南、郝玉书、赵永强、王建祥主编。

具体为:1.中性粒细胞缺乏:外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L或预计48 h后ANC<0.5×109/L;严重中性粒细胞缺乏:ANC<0.1×109/L。

2.可伴有或不伴有发热:口腔温度单次测定≥38.3 °C(腋温≥38.0 °C)或≥38.0 °C(腋温≥37.7 °C)持续超过1h。

3.可伴有或不伴有感染临床表现/体征:咳嗽/咳痰、腹痛/腹泻、尿频/尿痛等呼吸、消化、泌尿系统感染。

(三)进入路径标准。

1.粒细胞缺乏症同时伴发热、感染患者应立即住院并参照相关指南给予经验性抗感染治疗。

2.粒细胞缺乏症同时合并两系/全血细胞减少患者不进入本路径;3.粒细胞缺乏症患者应详细询问病史和体检,追问既往病史、家族史、毒物、药物接触史;(1)有已确诊非血液系统肿瘤患者并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;(2)有已明确自身免疫性疾病患者并接受免疫抑制剂治疗后出现本症不进入本路径;(3)有已明确血液系统恶性肿瘤并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;(四)标准住院日。

1.粒细胞缺乏症伴发热患者平均住院日应参照粒细胞缺乏伴发热相关治疗指南的临床治疗时间;2.粒细胞缺乏症初治患者自入院至确诊时间应3~14天,确诊后住院治疗时间应参照不同疾病治疗需要决定。

(五)病史询问和住院期间的检查项目。

1.询问病史和体格检查:包括详细询问本次疾病发作史、有无诱因及伴随症状;既往病史,毒物、药物、射线接触史;既往是否曾有粒细胞缺乏的发作以及规律性,发作年龄及家族史以除外遗传性中性粒细胞缺乏症。

粒细胞减少症粒细胞减少症图册血液中性白(粒)细胞数降低,常使病人对细菌和真菌感染的易感性增高. 黑人中性粒细胞数(约1200/μl)较白人(>1500/μl)稍低.中性粒细胞减少症可以根据中性粒细胞数(白细胞总数X中性粒细胞百分数)的变化和感染的相对危险性予以分类:轻型(1000~1500/μl),中型的(500~1000/μl),重型(<500/μl).由于中性白细胞造血功能受损所致的急性重症中性白细胞减少症常可危及生命(参见第151节).中性粒细胞减少症是血循环池中性多形核细胞(PMN)绝对值<1.5×109 /L(儿童期),或<1.0×109 /L(婴儿期)时所出现的一组综合征。

一般当pmN<1×109 /L时机体易感性增高;PMN<0.5×109 /L 易患严重感染性疾病,称粒细胞缺乏症;PMN<0.1×109 /L则可导致致死性感染。

按其原因,可分为原发性和获得性两类,前者多与先天遗传因素有关;后者多为药物、理化因素及感染所诱发,小儿所见病例多属此类。

病因学/粒细胞减少症编辑粒细胞减少症图册中性粒细胞利用过快和生成受损,常可发生急性中性粒细胞减少症(可在几天内发生).中性白细胞生成减少或脾脏过度阻留中性粒细胞常引起慢性中性粒细胞减少症(可持续数月或数年).中性粒细胞减少症可分为继发性(外来病因作用于骨髓髓系细胞)和髓系祖细胞内在缺陷性所致两类引起中性粒细胞减少的病因很多,根据各种原因作用部位的不同,可归纳为如下3个方面:1.作用于骨髓(1)骨髓损伤:①药物:包括细胞毒和非细胞毒药物;②放射线;③化学物质:如苯、DDT、二硝基苯酚、砷酸、铋、一氧化氮等;④某些先天性和遗传性中性粒细胞减少:如Kostmann综合征、伴先天性白细胞缺乏的网状发育不全、伴粒细胞生成异常的中性粒细胞减少等;⑤免疫性疾患:如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等;⑥感染:细菌性感染,如伤寒、副伤寒、布鲁菌病、粟粒性结核;病毒感染,如肝炎、艾滋病等;⑦血液病:如骨髓转移瘤、骨髓纤维化、淋巴瘤、白细胞减少的白血病、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤、恶性组织细胞增生症等。

急性早幼粒细胞白血病(低中危组)中医临床路径(2018年版)路径说明:本路径适合于西医诊断为急性早幼粒细胞白血病(低中危组)初治或缓解的住院患者。

一、急性早幼粒细胞白血病(低中危组)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为急性早幼粒细胞白血病(低中危)(ICD-10编码:C92.401,M986604/3)。

(二)诊断依据西医诊断标准:参考《血液病诊断及疗效标准》(第四版)和《中国急性早幼粒细胞白血病诊疗指南》(2014年版)。

(三)治疗方案的选择参考中华中医药学会发布的“急性早幼粒细胞白血病(低中危组)中医诊疗方案(2018年版)”拟定。

1.诊断明确,第一诊断为急性早幼粒细胞白血病(低中危组)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日1.初治患者标准住院日≤40天。

2.缓解患者标准住院日≤28天。

(五)进入路径标准1.第一诊断符合急性早幼粒细胞白血病(低中危组)。

2.患者如同时具有其他疾病,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察本病主要是辨病施治。

在治疗并发症或合并症时,需要进行辨证分型。

(七)入院检查项目1.必须的检查项目血常规+血型、尿常规、便常规;凝血功能五项检查;白细胞形态分类;骨髓细胞形态学,骨髓细胞组织化学(包括过氧化物酶)或骨髓或组织病理检查;免疫表型检测;细胞遗传学,染色体核型分析t(15;17)及其变异型,FISH(必要时);分子生物学检查,PML/RAR 融合基因及其变异型;电解质、肝功能、肾功能、输血前检查;感染或传染性疾病筛查;胸部X线片、心电图、腹部B超、眼底检查。

2.可选择检查项目根据病情需要而定,如骨髓活组织检查、FLT3-ITD、超声心动、胸部CT、头颅CT/MRI、血气分析等。

缓解患者可选择微小残留病变检测、细胞遗传学检查(FISH)、砷含量(血液、指甲、趾甲、毛发)测定。

(八)治疗方法1.抗白血病治疗2.支持治疗3.其他中医特色疗法(1)口服中药汤剂或其他中成药(2)中药外治4.护理调摄(九)出院标准1.一般情况良好,病症好转或稳定。

系统性红斑狼疮病情轻中度活动者临床路径(2011年版)一、系统性红斑狼疮(SLE)临床路径标准和住院流程(一)适用对象:根据下列诊断标准,第一诊断为SLE(编码:ICD-10:M32.901),且SLE病情活动性指数(SLEDAI)W14,需入院治疗者。

表1系统性红斑狼疮分类标准(美国风湿病学院1982年修订)标准定义1. 颊部红斑遍及颊部的扁平或高出皮肤的固定性红斑,常不累及鼻唇沟部位2.盘状红斑隆起的红斑上覆有角质性鳞屑和毛囊栓塞,旧病灶可有萎缩性瘢痕3. 光过敏日光照射引起皮肤过敏4. 口腔溃疡口腔或鼻咽部无痛性溃疡5. 关节炎非侵蚀性关节炎,累及2个或2个以上的周围关节,关节肿痛或渗液6. 浆膜炎(1)胸膜炎——胸痛、胸膜摩擦音或胸膜渗液(2)心包炎——心电图异常、心包摩擦音或心包渗液7. 肾脏病变(1)持续蛋白尿:每日大于0.5g或次尿+++以上,或(2)管型——可为红细胞、血红蛋白、颗粒管型或混合性管型8. 神经系统异常(1)抽搐——非药物或代谢紊乱,如尿毒症、酮症酸中毒或电解质紊乱所致(2)精神异常——非药物或代谢紊乱,如尿毒症、酮症酸中毒或电解质紊乱所致9. 血液学异常(1)溶血性贫血伴网织红细胞增多(2)白细胞减少,少于4X109/L(4000/mm3),至少两次(3)淋巴细胞少于1.5X109/L(1500/mm3),至少两次(4)血小板减少,少于100X109/L(100000/mm3)(除外药物影响)10. 免疫学异常(1)狼疮细胞阳性(2)抗双链(ds)DNA抗体阳性(3)抗Sm抗体阳性(4)梅毒血清试验假阳性11. 抗核抗体免疫荧光抗核抗体滴度异常或相当于该法的其他试验滴度异常,排除了药物诱导的“狼疮综合征”上述十一项标准中有四项或四项以上符合者可诊断为SLE。

(二)诊断依据:根据美国风湿病学院1982年修订的SLE分类标准,见表1。

以上标准是为SLE分类而制定的,在工作中单一病例要根据实际情况判断,切勿生搬硬套。

2020版:中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(全文版)中性粒细胞缺乏(粒缺)伴发热患者是一组特殊的疾病人群。

由于免疫功能低下,炎症相关临床症状和体征常不明显,病原菌及感染灶也不明确,发热可能是感染的唯一征象,如未及时给予恰当的抗菌药物治疗,感染相关死亡率高。

因此,充分认识粒缺伴发热患者的相关风险、诊断方法以及如何合理使用抗菌药物,对于降低粒缺伴发热的发生率和死亡风险至关重要。

《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2016年版)》发表至今4年,对临床诊疗发挥了很好的指导作用。

期间国际及国内关于粒缺伴发热的诊疗理念发生了一些重要变化,我国在粒缺伴发热的病原学,尤其是耐药菌监测方面也积累了大量临床研究和流行病学数据,新型靶向药物及免疫治疗的应用带来新的危险因素。

因此,参考欧洲白血病感染相关指南(ECIL指南)[1,2,3]、美国感染病学会(IDSA)肿瘤合并粒缺患者治疗指南(IDSA指南)[4]、2019年西班牙血液恶性肿瘤患者粒缺伴发热管理共识[5]等,结合我国当前细菌流行病学、耐药菌监测数据及抗菌药物临床应用经验总结,中华医学会血液学分会和中国医师协会血液科医师分会对2016年版指南进行修订。

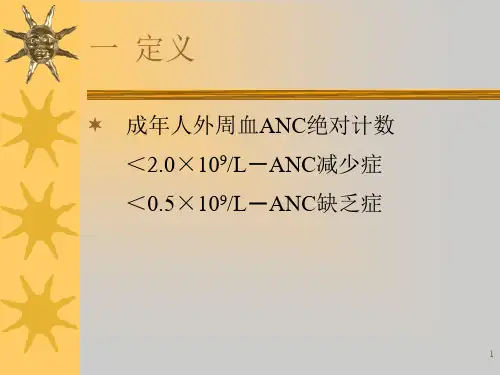

一、定义1.粒缺:指外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L,或预计48 h后ANC<0.5×109/L;严重粒缺指ANC<0.1×109/L。

2.发热:指单次口腔温度≥38.3 ℃(腋温≥38.0 ℃),或口腔温度≥38.0 ℃(腋温≥37.7 ℃)持续超过1 h。

粒缺期间应避免测定直肠温度,以防止定植于肠道的微生物侵入。

需要指出的是,发热是粒缺患者应用抗菌药物的指征,由于这群患者临床表现差异较大,临床医师的判断在决定是否需要给患者使用抗菌药物治疗时起着关键性作用。

即使患者不能满足上述定义,也需要医师仔细甄别是否需要应用抗菌药物治疗,例如,对于全身状况不良的患者(尤其是老年患者)应警惕感染时可能无发热或表现为低体温。

急性粒细胞缺乏症临床路径(最全版)

一、标准住院流程

(一)适用对象。

外周血中性粒细胞绝对值低于0.5*109/L的患者。

(二)诊断依据。

《血液病诊断及疗效标准》第三版张之南沈悌主编。

《血液病学》第二版张之南、郝玉书、赵永强、王建祥主编。

具体为:

1.中性粒细胞缺乏:外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L或预计48 h后ANC<0.5×109/L;严重中性粒细胞缺乏:ANC<0.1×109/L。

2.可伴有或不伴有发热:口腔温度单次测定≥38.3 °C(腋温≥38.0 °C)或≥38.0 °C(腋温≥37.7 °C)持续超过1h。

3.可伴有或不伴有感染临床表现/体征:咳嗽/咳痰、腹痛/腹泻、尿频/尿痛等呼吸、消化、泌尿系统感染。

(三)进入路径标准。

1.粒细胞缺乏症同时伴发热、感染患者应立即住院并参照相关指南

给予经验性抗感染治疗。

2.粒细胞缺乏症同时合并两系/全血细胞减少患者不进入本路径;

3.粒细胞缺乏症患者应详细询问病史和体检,追问既往病史、家族史、毒物、药物接触史;

(1)有已确诊非血液系统肿瘤患者并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;

(2)有已明确自身免疫性疾病患者并接受免疫抑制剂治疗后出现本症不进入本路径;

(3)有已明确血液系统恶性肿瘤并接受放、化疗后出现本症不进入本路径;

(四)标准住院日。

1.粒细胞缺乏症伴发热患者平均住院日应参照粒细胞缺乏伴发热相关治疗指南的临床治疗时间;

2.粒细胞缺乏症初治患者自入院至确诊时间应3~14天,确诊后住院治疗时间应参照不同疾病治疗需要决定。

(五)病史询问和住院期间的检查项目。

1.询问病史和体格检查:包括详细询问本次疾病发作史、有无诱因及伴随症状;既往病

史,毒物、药物、射线接触史;既往是否曾有粒细胞缺乏的发作以及规律性,发作年龄及家族史以除外遗传性中性粒细胞缺乏症。

体格检查有无感染相关阳性体征。

2.必需的检查项目:

(1)常规检查:全血细胞计数+白细胞分类;尿常规;便常规+潜血;空腹血糖、肝肾功能、电解质;凝血功能检查;外周血淋巴细胞免疫表型测定;外周血淋巴细胞亚群分析。

(2)免疫学检查:免疫全套检查(ESR、C反应蛋白、LDH、血β2微球蛋白、免疫球蛋白定量、抗核抗体、ENA抗体谱、ANCA、循环免疫复合物、补体、抗dsDNA、抗SS抗体、抗链O、类风湿因子);外周血LGL检测;外周血CD55/CD59检测;细胞因子;甲状腺功能。

(3)肿瘤全项;乙肝、丙肝检查;HIV、梅毒血清学检测;CMV、EBV、HSV病毒血清学检测。

(4)其他生化检查:血清铁蛋白+铁代谢四项;血清叶酸+维生素

B12。

(5)骨髓检查:骨髓涂片分类计数,N-ALP,有核红细胞PAS染色+铁染色+小巨核酶标;骨髓活检;染色体核型;流式细胞仪检测。

(6)伴发热患者的病原学检查;全血细胞细菌、真菌培养;痰/中段尿/粪细菌、真菌培养; 咽/牙龈/肛周拭子;T-Spot;结核抗体;外斐、肥达试验;支原体抗体;流行性出血热抗体等;有相应热型及病原接触史,应进行厚血涂片查找疟原虫。

(7)肾上腺素试验:根据患者身体状况决定。

(8)其他检查:心电图;X线胸片/CT;浅表淋巴结、腹部B超+泌尿系B超;

3.根据患者病情进行的检查项目

根据必需的检查项目结果回报,做进一步检测如患者考虑骨髓增生异常综合征应进行基因突变检测等。

(六)诊疗方案的选择。

1.粒细胞缺乏症是一种“症”而非单一疾病,故治疗方案的选择应根据

诊断明确后的疾病进行。

2.在诊断明确前,应根据患者具体病情对症处置,如患者合并发热则应根据相关指南给予经验性抗感染治疗等。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1.粒细胞缺乏伴发热患者的抗菌药物使用参照相关指南。

2.粒细胞缺乏症患者无发热但已出现咳嗽/咳痰、腹痛/腹泻、尿频/尿痛等呼吸、消化、泌尿系统感染症状/体征,也应在积极查找病原微生物的同时给予经验性抗感染治疗。

(八)出院标准。

1.感染性/药物性粒细胞缺乏症:中性粒细胞绝对值恢复正常且感染基本控制。

2.其它疾病所致粒细胞缺乏症应按相应疾病临床路径进行。

(九)变异及原因分析。

1.治疗反应不稳定,中性粒细胞数值波动较大。

2.粒缺伴发热患者出现严重并发症:心功能衰竭、呼吸衰竭、肾功能

衰竭等。

二、临床路径表单

适用对象:第一诊断__粒细胞缺乏症并且无发热___(ICD-10:);

患者姓名性别年龄门诊号住院号

住院日期年月日出院日期年月日标准住院日天。