第四单元绵延不绝的中华文明(二)知识点1

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:5

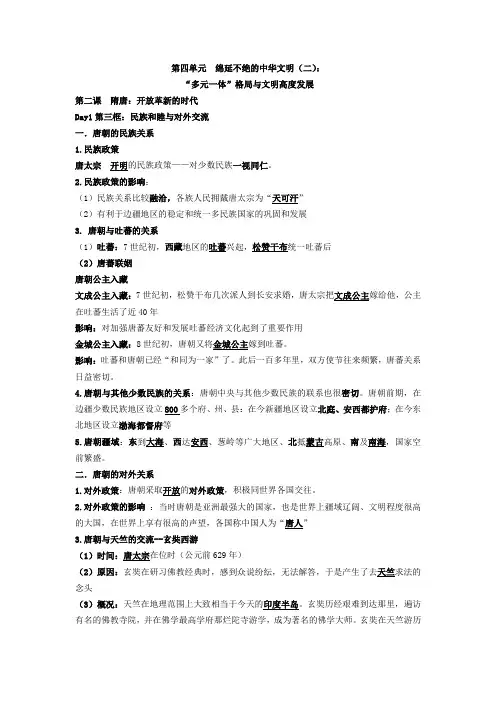

第四单元绵延不绝的中华文明(二):“多元一体”格局与文明高度发展第二课隋唐:开放革新的时代Day1第三框:民族和睦与对外交流一.唐朝的民族关系1.民族政策唐太宗开明的民族政策——对少数民族一视同仁。

2.民族政策的影响:(1)民族关系比较融洽,各族人民拥戴唐太宗为“天可汗”(2)有利于边疆地区的稳定和统一多民族国家的巩固和发展3.唐朝与吐蕃的关系(1)吐蕃:7世纪初,西藏地区的吐蕃兴起,松赞干布统一吐蕃后(2)唐蕃联姻唐朝公主入藏文成公主入藏:7世纪初,松赞干布几次派人到长安求婚,唐太宗把文成公主嫁给他,公主在吐蕃生活了近40年影响:对加强唐蕃友好和发展吐蕃经济文化起到了重要作用金城公主入藏:8世纪初,唐朝又将金城公主嫁到吐蕃。

影响:吐蕃和唐朝已经“和同为一家”了。

此后一百多年里,双方使节往来频繁,唐蕃关系日益密切。

4.唐朝与其他少数民族的关系:唐朝中央与其他少数民族的联系也很密切。

唐朝前期,在边疆少数民族地区设立800多个府、州、县:在今新疆地区设立北庭、安西都护府;在今东北地区设立渤海都督府等5.唐朝疆域:东到大海、西达安西、葱岭等广大地区、北抵蒙古高原、南及南海,国家空前繁盛。

二.唐朝的对外关系1.对外政策:唐朝采取开放的对外政策,积极同世界各国交往。

2.对外政策的影响:当时唐朝是亚洲最强大的国家,也是世界上疆域辽阔、文明程度很高的大国,在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”3.唐朝与天竺的交流--玄奘西游(1)时间:唐太宗在位时(公元前629年)(2)原因:玄奘在研习佛教经典时,感到众说纷纭,无法解答,于是产生了去天竺求法的念头(3)概况:天竺在地理范围上大致相当于今天的印度半岛。

玄奘历经艰难到达那里,遍访有名的佛教寺院,并在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为著名的佛学大师。

玄奘在天竺游历了17年。

贞观后期,他携带大量佛学经典回到长安,受到唐太宗的热烈欢迎。

玄奘精通梵文、汉文,翻译了许多佛经。

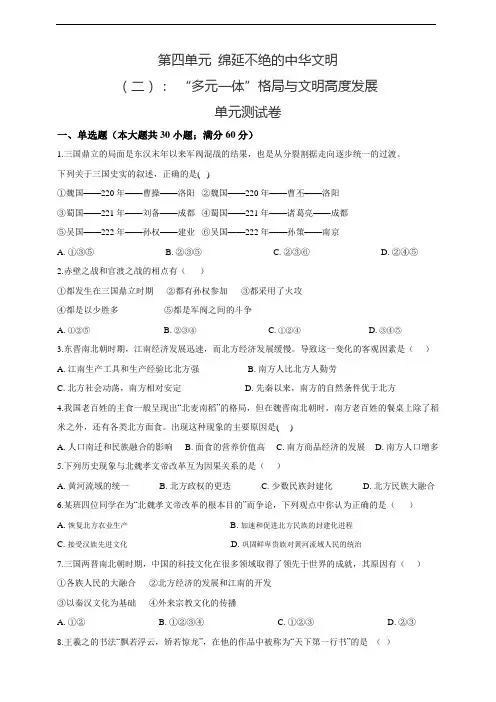

第四单元绵延不绝的中华文明(二):“多元一体”格局与文明高度发展单元测试卷一、单选题(本大题共30小题;满分60分)1.三国鼎立的局面是东汉末年以来军阀混战的结果,也是从分裂割据走向逐步统一的过渡。

下列关于三国史实的叙述,正确的是( )①魏国——220年——曹操——洛阳②魏国——220年——曹丕——洛阳③蜀国——221年——刘备——成都④蜀国——221年——诸葛亮——成都⑤吴国——222年——孙权——建业⑥吴国——222年——孙策——南京A. ①③⑤B. ②③⑤C. ②③⑥D. ②④⑤2.赤壁之战和官渡之战的相点有()①都发生在三国鼎立时期②都有孙权参加③都采用了火攻④都是以少胜多⑤都是军阀之间的斗争A. ①②⑤B. ②③④C. ①②④D. ③④⑤3.东晋南北朝时期,江南经济发展迅速,而北方经济发展缓慢。

导致这一变化的客观因素是()A. 江南生产工具和生产经验比北方强B. 南方人比北方人勤劳C. 北方社会动荡,南方相对安定D. 先秦以来,南方的自然条件优于北方4.我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓的餐桌上除了稻米之外,还有各类北方面食。

出现这种现象的主要原因是( )A. 人口南迁和民族融合的影响B. 面食的营养价值高C. 南方商品经济的发展D. 南方人口增多5.下列历史现象与北魏孝文帝改革互为因果关系的是()A. 黄河流域的统一B. 北方政权的更迭C. 少数民族封建化D. 北方民族大融合6.某班四位同学在为“北魏孝文帝改革的根本目的”而争论,下列观点中你认为正确的是()A. 恢复北方农业生产B. 加速和促进北方民族的封建化进程C. 接受汉族先进文化D. 巩固鲜卑贵族对黄河流域人民的统治7.三国两晋南北朝时期,中国的科技文化在很多领域取得了领先于世界的成就,其原因有()①各族人民的大融合②北方经济的发展和江南的开发③以秦汉文化为基础④外来宗教文化的传播A. ①②B. ①②③④C. ①②③D. ②③8.王羲之的书法“飘若浮云,矫若惊龙”,在他的作品中被称为“天下第一行书”的是()A. 《兰亭序》B. 《女史箴图》C. 《水经注》D. 《洛神赋图》9.唐代诗人李商隐诗云:“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。

八年级历史与社会上册第四单元绵延不绝的中华文明(二)“多元一体”格局与文明高度发展第一课三国两晋南北朝:政权分立与民族汇聚教案人教版一.学情分析我校八年级学生整体素质还好,通过这种课题导学可以培养他们自学的能力和提升他们积极探索、独立思考、学习、答疑的整体能力。

二.教学目标1.知识与技能目标:了解东晋南朝政局,朝代的更替。

了解淝水之战的基本概况,知道淝水之战在历史发展中的重要影响(对于江南地区的影响)。

初步了解我国人口的南迁和江南地区的开发,理解江南地区开发的原因和影响。

2.过程与方法:依据标题设问――带着问题自主学习――伙伴互助、交流分享――回归标题、梳理知识――拓展提升。

3.情感、态度和价值观:知道从东汉末年到南朝时期江南经济发展是南迁的北方劳动人民与南方人民共同辛勤开发的结果,人民是推动社会发展的动力,以激发学生热爱劳动、爱人民的思想感情。

江南地区的开发主要是因为先进生产技术的传入,由此进一步认识生产力的决定作用在社会进步进程中不可替代的重要性。

三.学时重点从东汉末年到南朝时期,江南地区的开发四.学时难点从东汉末年到南朝时期,江南地区的开发五.教学活动活动1【导入】东晋南朝政局与江南地区的开发教学板块设计及教学过程:教学版块思路设计问题创设与展开创设思想及理念(1)导入板块歌曲导入:课前2分钟播放《江南STYLE》片断。

鸟叔的一曲《江南STYLE》红遍全球,也让全世界知道了韩国。

首都首尔汉江以南有个叫“江南区”的地方。

韩国地理上有江南,中国人文地理其实也有“江南”一词。

你知道中国的“江南”主要在什么区域吗?今天的江南地区,在我国经济发展中占重要地位。

那么,古时的江南的经济发展状况又是如何呢?本节课就来了解三国两晋南北朝时期的江南地区的开发情况。

1.促进初步互动,消除防御心理,营造积极安全的心理氛围。

2.吸引注意力,引发学生兴趣,切入教学主题。

3.江南地区学生较为熟悉,从学生的最近发展区出发。

八年级上第四单元延绵不绝的中华文明复习提纲一、中国古代的朝代更替顺序。

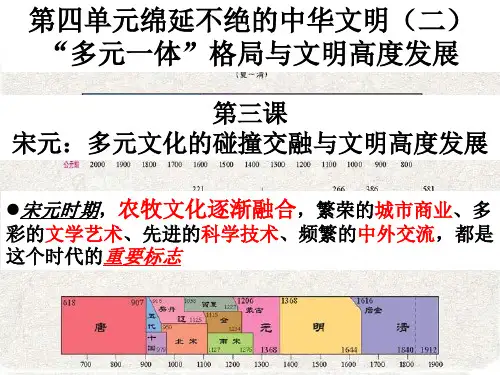

中国历史的连续性和统一的趋势。

(1)远古:元谋人——蓝田人—北京人—河姆渡人——半坡人——黄帝炎帝——尧舜禹(2)朝代更替:夏(公元前2070年)——商——西周——东周(春秋战国时期)、——秦(公元前221)——、西汉(跨公元前后的朝代)——东汉、——三国时期、西晋、东晋、南北朝(三国两晋南北朝时期)、——隋、唐、——五代十国、北宋与辽西夏并立,南宋与金对峙时期——元、明、清(3)朝代特点归纳:春秋战国时期:(特点:大动荡、大变革、大解放、大发展)秦朝:我国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建帝国汉唐盛世:汉朝唐朝是我国古代最强盛的两个朝代,经济发展,政治稳定,文化繁荣三国两晋南北朝时期:政权分裂、民族融合宋元时期:农牧文化交融,传统科技发达,中外交流频繁,城市商业发达,文学艺术发达①三大分裂时期:A、春秋战国时期(特点:大动荡、大变革、大解放、大发展)B、三国两晋南北朝时期(特点:政权分裂、民族融合)C、五代十国、北宋与辽西夏并立,南宋与金对峙时期(特点:多个民族政权并立,农牧文化交融)②四大统一时期:秦汉时期西晋时期隋唐时期元、明、清时期③九大统一王朝:秦、西汉、东汉、西晋、隋、唐、元、明、清(短暂统一:秦、西晋、隋)④少数民族建立的政权:北魏(鲜卑族)、辽(契丹族)、西夏(党项族)、金(女真族)、元(蒙古族)、清(满族)⑤少数民族建立统一全国的王朝:元、清(4)中国历史发展的特点:A、中国历史具有连续性的趋势。

(是世界上唯一连续五千多年,从未中断过的文明)B、统一是中国历史发展的必然趋势,是主流。

(统一符合各族人民的共同心愿,合则利,分则害。

)二、中国朝代更替(一)、夏朝建立:公元前2070年;禹 建立我国历史上第一个王朝——夏朝; 启破坏禅让制,王位世袭制代替禅让制。

(二)、商朝:甲骨文:刻写在龟甲和兽骨上,是商王贵族占卜的内容,称为“甲骨文”,是一种象形文字。

绵延不绝的中华文明第四单元农耕文明时代(下)——绵延不绝的中华文明第一课从封邦建国到一统天下1、西周分封制的目的、受封者、受封者的权利、受封者的义务、作用。

①目的(原因):为了有效的管理广大被征服的地区,镇抚各地原有的邦国,巩固奴隶制国家政权。

②受封者:亲属(王室)、功臣、先代的贵族③受封者的权利:从周王手中获得土地、人口等;掌握封国内的军政大权④受封者的义务:服从国王命令、交纳贡品、守卫疆土,管理地方事物,保卫周王室,定期朝见天子等⑤积极作用:确立了周王室的权威,扩大了周朝控制的区域,巩固了奴隶制国家政权。

消极作用:诸侯王权利和土地的扩大会威胁周王,为后来春秋战国时期的诸侯争霸埋下了祸根。

2、我国最早的一部诗歌总集《诗经》中:“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

”书p70这首诗反映了西周时期,全天下的土地和百姓都归周天子管辖。

3周朝时一个人的社会地位和权利是怎么决定的?p71社会地位和权力是由宗法制为基础的等级制度决定的。

等级越高,社会地位就越高,权力也越大。

西周社会和现代社会有什么根本差异?西周社会强调社会等级,现代社会强调平等和奋斗精神。

4、孔子为什么如此重视礼乐制度?孔子重视尊卑等级,而礼乐制度恰恰是维护社会秩序的工具。

5、礼乐制度的作用(评价):答:①礼乐制度一方面起到了维护统治、稳定秩序的作用;②一方面压抑了人的个性和创造性。

、述西周的分封制、宗法制和礼乐制度的关系答:分封制和宗法制是紧密联系的。

分封制是按照宗法制的原则进行的;宗法制是分封制的基础,它是根据血缘关系的亲疏远近来决定继承权力的制度。

分封制和宗法制使得周王确立了权威,扩大了周朝控制的疆域,同时也密切了周王室和诸侯之间的政治、经济和文化等方面的联系,使周迅速发展成为幅员广阔,对周边民族影响比较大的国家。

礼乐制度是宗法等级制度的重要组成部分和具体表现。

分封制、宗法制和礼乐制度都是统治阶级用来维护社会秩序,巩固其统治的工具。

第四单元绵延不绝的中华文明(二)复习提纲第一课.三国两晋南北朝:政权分立与民族汇聚一、三国鼎立与西晋统一1.公元25年,刘秀称帝,建立东汉2.官渡之战:(①时间:200年②人物:曹操和袁绍)(袁军战败原因:袁绍刚愎自用,失于谋略。

不肯听人建议。

曹军取胜原因:“挟天子以令诸侯’取得政治上的优势,曹操精于谋略,善于用人,善于采纳别人的建议,以诚待人,能宽容人。

)(意义:奠定了曹操统一中国北方的基础)3.三顾茅庐:诸葛亮,“隆中对”。

4.赤壁之战:(①时间:208年②人物:曹操的大军和刘备、孙权联军)(曹军战败之因:曹军来自北方,不习水战)(意义:奠定了三国鼎立的基础)5.如何理解三国鼎立这种历史现象:从统一与分裂的角度来看,三国鼎立是一种退步。

因为国家统一有利于社会稳定,经济发展,文化繁荣,国家分裂会加剧地方矛盾,对社会经济和人民生活带来不利影响。

从大规模分裂和局部统一角度来看,三国鼎立是历史的进步,因为东汉末年十几个割据势力,东汉实际上一个分裂的国家,三国中的魏国实际上是消灭了北方割据势力实现北方地区统一的基础建立的,蜀、吴也如此,这样的局部统一有利于经济的恢复和发展.7.三国统治者都注意发展生产:魏国修建了许多水利工程,北方的生产得到了明显恢复和发展;蜀国丝织业兴旺,蜀锦非常有名;吴国造船业发达,曾到达夷洲(今台湾),加强了内地与台湾的联系。

二、东晋南朝政局与江南地区的开发1.317年,司马睿在建康重建政权,史称东晋。

东晋立国离不开士族的支持,其中琅邪王氏贡献最大。

2.淝水之战:(①时间:383年②交战双方:东晋和前秦苻坚)(意义:为江南经济持续发展提供了相对安定的环境)3.420年东晋大将刘裕自立为帝,国号宋,与之后的齐、梁、陈总称为南朝。

4.两晋南北朝时期,由于北方战乱,许多人逃往到江南地区,给江南带去了劳动力和先进的生产技术,江南地区得到了开发,为经济重心南移奠定了基础。

5.江南经济的表现。

第四单元绵延不绝的中华文明第二课汉唐盛世1.前209年,秦末陈胜、吴广农民起义爆发,它是我国历史上第一次大规模的农民战争。

2.前202年,刘邦(汉高祖)建立汉朝,都城长安(今西安),史称西汉。

3.汉文帝、景帝时期,提倡节俭,以德化民,社会安定,经济发展,史称“文景之治”。

4.汉景帝时,采纳晁错的“削藩“建议引发“七国之乱”。

5.汉武帝之后,汉朝和匈奴之间出现了“和亲”和互市的局面。

6.汉元帝时,王昭君和亲,匈奴呼韩邪单于归附汉朝,“汉与匈奴为一家”。

7.在汉代,人们把玉门关、关阳以西,包括今天新疆以及更远的地区成为西域。

8.前138年,为了联络大月氏共同夹击匈奴(目的),汉武帝派张骞出使西域,开通了历史上著名的丝绸之路,大大加强了汉朝和西亚、欧洲之间的贸易往来。

9.张骞通西域后,西域的良种马、石榴、核桃、乐器、歌舞传入中原,汉族的铸铁、开渠、凿井等技术和丝绸、漆器、金属工具等也传到了西域。

10.前60年,西汉政府(汉宣帝统治时期)在西域设立“西域都护府”,管辖天山南北的西域事物,从此西域(新疆)正式归属西汉版图。

11.汉武帝的政绩(汉武帝加强中央集权的措施或西汉的新大一统局面是怎样形成的?)1)政治上:①采纳主父偃的建议,颁布推恩令,大大削弱了诸侯王的封地和势力;②加强监察制度,加强皇帝权威,实现了政治上的大一统。

2)思想上:①采取儒生董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,统一思想;②大力推行儒学教育,长安设立太学,地方上设立官学,使儒家思想成为中国封建社会的正统思想。

3)军事(疆域治理或民族关系)上:开疆拓土①派卫青、霍去病反击匈奴,基本解除了汉朝北部边患;在河西走廊陆续设郡,把长城延伸到敦煌以西的地区;②两次派张骞出使西域,沟通了西汉和西域的联系。

③加强对南方经营:在云贵川等地建立郡县,派官员修建往西南地区的道路,加强了内地同西南少数民族的联系。

总之,汉武帝是西汉时期一位有作为的皇帝,在他统治时期,汉王朝在政治、经济、军事和思想上实现了大一统,进入了鼎盛时期。

从《清明上河图》看北宋都市生活1教学目标(一)知识与技能:知道北宋都市生活的特点,了解《清明上河图》的价值,初步掌握看图探史的方法。

(二)过程与方法:通过对《清明上河图》的观察与探究,学生能够认识到传递历史信息有多种方式,还原历史需要艺术作品、文物和文献记载的相互印证。

(三)情感·态度·价值观:通过本课的学习,学生能够了解北宋城市发展处于世界领先水平,增强学生的民族自豪感。

2学情分析八年级学生大多热衷于将自己的观点表述出来与大家共享,敢于言谈,对于探究活动这样的课,更是乐于参与其中。

但对于一些性格内向的同学,这样的课更显得他们寡言少语,在课堂中,注意积极发言同学的同时应多给这些沉默寡言的同学鼓励,让他们敢说、有话可说,积极参与到课堂中来。

3重点难点1.重点:感受北宋城市商业街的街景和市民日常生活状态,知道宋代都市生活的特点。

2.难点:初步掌握看图探史的方法,树立民族自豪感。

教学活动活动1【导入】(一)旅游倡议,激情导入师:五一节快要来临了,同学们有没有想好这个小长假要怎么过呢?今天我来带领大家一起去提前过个小长假。

展示PPT图片——森林师:我们此行的目的地就是森林公园。

经过一段时间的学习,想必我们是十分累了,今天我们就去“天然氧吧”好好呼吸一下新鲜空气,好好放松一下我们的身心。

活动2【讲授】(二)穿越时空,身临其境1、展示视频1——《村郊》师:咦,同学们看,前面有一行人,我们去看看他们在干什么。

师:不好了,我发现一个很严重的问题,我们好像穿越了,看他们的服饰和我们不一样。

哎,算了算了,既来之则安之,我们还是先去看看吧。

结合材料思考:驼队运的是什么东西?准备运往哪里?为什么运这些东西?【提示】东京地处黄淮平原地区,周边无山,缺少可用作燃料的薪柴。

《宋史·食货志》中就记载“治平二年(公元1065年)……由京西、陕西、河东运薪炭至京师……炭以秤计一百万。

”过渡:哦,原来他们是要运煤去市里啊,那我们就跟着他们去市里走一走吧。

第四单元绵延不绝的中华文明(二)1

班级姓名

第一课三国两晋南北朝:政权分立与民族汇聚

1. (战争)

(1)背景:东汉末年,出现了众多割据军阀,其中曹操和袁绍的实力最强。

(2)经过:200年,曹军与袁军在官渡激战,袁军大败。

(3)影响:为曹操逐渐统一长江以北的大部分地区奠定基础。

2. (战争)

(1)概况:208年,曹操与孙刘联军在赤壁展开决战,孙刘联军大败曹军。

(2)影响:奠定了的基础。

3.三国鼎立

220年,废汉献帝,自称皇帝,国号,定

都;221年,称帝,国号,史称,定

都;222年,称王,国号,定都(今

南京),三国鼎立局面形成。

三国鼎立局面的形成是历史的进步还是历史的倒退?

答:一方面,三国鼎立导致了其后三百多年大分裂局面的出现,是历史的退步。

另一方面,三国鼎立结束了东汉末年众多割据势力混战的局面,为后来的统一奠定了基础,是历史的进步。

4.西晋的兴衰

(1)建立及统一:265年,废魏帝,建立晋朝。

280年,西晋灭吴,统一全国。

(2)灭亡:316年,灭亡。

5.东晋和南朝政局

(1)东晋的建立:317年,司马睿重建政权,定都,史称。

(2):383年,前秦军队与东晋军队在淝水对峙,前秦大败,北方地区重新陷入割据混战状态。

特点:。

6.江南地区的开发★

(1)原因:大量北民南迁,带来了和先进的;南方社会环境比较;南方自然条件;南北方人民的。

(2)表现:农业(太湖流域、鄱阳湖流域、洞庭湖流域、粪肥)、手工业(灌钢法、青瓷)得到显著发展。

(3)影响:为中国古代的南移奠定了基础。

7.北魏的建立与统一北方

(1)建立:十六国后期,族中的拓跋部建立北魏,定都平城。

(2)发展:439年,统一了黄河流域。

8.北魏孝文帝改革

(1)迁都:494年,孝文帝迁都。

(2)改革内容:①禁止在朝廷上使用鲜卑语,统一使用;②官员和家属必须穿;③改鲜卑姓为;④鼓励鲜卑贵族与联姻;

⑤采用官制、律令;⑥学习礼法,尊崇孔子,以孝治国。

(3)意义:适应了社会经济的发展,加快了的步伐。

9.科技艺术成就

(1)南朝:圆周率精确推算到小数点后第七位,比欧洲早一千年。

(2)北朝:《》,是我国现存第一部完整的农书。

(3)东晋:“书圣”,《》被誉为“天下第一行书”,他的书法“,。

”

(4)东晋:擅长人物画,代表作《》、《》。

(5)石窟艺术:石窟、石窟

(6)魏晋南北朝时期的思想文化呈现出以为主体、多元文化的特点。

第二课隋唐:开放革新时代

1.隋朝的兴亡

隋朝。

589年,隋灭,统一全国。

(2)隋朝大运河:

①目的:加强南北交通,巩固隋对

全国的统治。

②概况:一个中心:A;两个端点:

B、C;四条河段:a、b、c、d;五大水

系:①、②、③、④、⑤。

③隋朝大运河评价:大运河的开通成为南北通的大动脉,大大促进了我国南北经济的交流,也有利于国家统一,但当时开凿大运河劳民伤财,给劳动人民带来了沉重的徭役负担。

2.唐朝的建立

618年,在建立唐朝。

3. “贞观之治”

(1)原因:

①唐太宗吸取隋亡的教训,正确处理关系。

“水能载舟,亦能覆舟”

②唐太宗重视农业生产,减轻农民的赋税劳役;

③唐太宗,。

”房谋杜断”、魏征

④沿袭和完善了隋朝的,加强了中央集权。

⑤重视人才的培养和选拔,沿袭和完善隋朝的。

【完善制度:A.三省六部制:职权:负责替皇帝起草诏令,负责对诏令的内容进行审核,下辖六部(吏部,户部,礼部,兵部,刑部,工部),负责政令的执行。

进步:提高了行政效率,各有分工,互相合作,互相牵制,改善并加强了中央集权。

B.科举制度在当时历史条件下的进步之处:科举制度通过考试选拔官员,强调以作为选官的标准,是一种相对公平的选拔制度,为读书人创造了相对平等的竞争机会,为社会发展提供了更多的人才。

】

(2)表现:贞观年间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力逐渐增强,史称“贞观之治”。

4. 开元盛世

(1)总体表现:唐玄宗统治前期,励精图治,任用贤能,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。

(2)具体表现:

①农业生产:粮食总产量持续增加;开始广泛使用和;

②手工业发达:丝织技巧高超;陶瓷制造技术进步。

③商业繁荣:唐代的大都市有长安、洛阳、扬州和成都等。

规划

有如棋盘,十分整齐,坊和市界限严格。

5.唐朝灭亡

经过“”,唐朝由盛转衰。

907年,节度使朱全忠夺取政权,建立后梁,唐朝灭亡。

6.唐朝的民族关系

唐太宗采取、的民族政策,各族人民称唐太宗为“”。

(1)唐朝与吐蕃的关系:

①入藏:7世纪初,西藏地区的吐蕃兴起,唐太宗把文成公主嫁给了吐蕃的松赞干布。

作用:文成公主入藏对加强唐蕃友好和发展吐蕃经济文化起到重要作用。

②8世纪初,嫁到吐蕃,唐蕃关系日益密切。

“和同为一家”。

(2)唐朝与其他少数民族的关系:唐前期在边疆少数民族地区设立了八百多个、、。

在新疆设立和。

7.唐朝的对外交往

(1)概况:唐朝采取的对外政策,积极同世界各国交往。

(2)西游:

①唐太宗时期,高僧玄奘历经艰难到达,遍访有名的佛教寺院,并在那烂陀寺游学。

②成就:写成《》,是研究中亚、印度半岛等地历史和佛学的重要典籍。

(3)东渡:唐玄宗时期,鉴真东渡日本,传播了佛教,还将盛唐医药、建筑等知识介绍到日本。

8.唐朝的科技文化与时代风尚

(1)约7世纪时,中国人在世界上最早发明了,对人类文化的保存、传播和发展起到了重大作用。

(2)炼丹家在炼制丹药时偶然发明了。

,火药开始应用于军事上。

(3)唐代是我国古代发展的黄金时代,唐诗内容丰富、风格多样。

代表人物有“诗仙”、“诗圣”等。

(4)唐代社会经济繁荣,社会生活丰富多彩,体现出和的特点。

(具体表现:①一些少数民族的食品如胡饼,成为普遍流行的名食;②唐人爱穿少数民族的服饰,连妇女也穿胡服,并以穿男装、戎装为时尚;③唐代流行的游戏,从波斯经丝绸之路传入中国。

④大量来自中亚、西亚的移民进入中原地区,他们的日常生活逐渐受到中原文化的影响。

)。