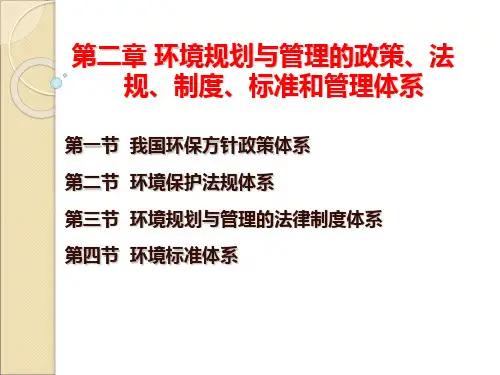

环境规划与管理 第二章我国环境保护方针政策体系..

- 格式:ppt

- 大小:614.50 KB

- 文档页数:16

环境规划与管理课程复习内容Chapter 1 环境规划与管理概述1、什么是环境管理,如何理解其内涵?解答要点:环境概念的理解:环境是组织运行活动的外部存在。

即围绕人类生存的空间及其中可直接、间接影响人类生存和发展的各种外部条件和因素的总体以及它们之间的相互关系。

环境内涵的理解:①、环境是一个相对的概念环境总是相对于一个主体而言,因主体的不同而不同,随主体的变化而变化。

②、环境是一个不断变化和发展的概念首先:环境的主体的变化而变化,相对于不同的主体,环境的内容和形式是不一样的。

③、环境本身是一个系统环境概念是抽象的,但是环境的形态和内涵又是具体的。

④、环境与人类的关系是一个对立统一的关系(和谐统一)环境造就了人类,人类改造了环境。

人类与其生存的环境构成了人类——环境系统复合系统。

在这个系统内,人类与环境之间相互联系、相互影响、相互依赖、相互制约。

2、什么是环境规划,如何理解其内涵?3、简述环境规划与环境管理的关系。

4、简述联合国环境与发展会议的主要成果及其历史功绩。

5、简述环境规划与管理的基本任务。

6、简述环境规划与管理的对象与手段。

7、说明环境规划与管理的主要内容。

8、环境问题及其产生根源解答要点:环境问题的概念:见ppt或教材、教案。

产生根源:人类不可持续的发展模式。

9、如何理解环境管理解答要点:首先要给出环境管理的概念:环境管理是指“依据国家的环境政策、环境法律、法规和标准,坚持宏观综合决策与微观执法监督相结合,从环境与发展综合决策入手,运用各种有效管理手段,调控人类的各种行为,协调经济、社会发展同环境保护之间的关系,限制人类损害环境质量的活动以维护区域正常的环境秩序和环境安全,实现区域社会可持续发展的行为总体。

其中,管理手段包括法律、经济、行政、技术和教育五个手段,人类行为包括自然、经济、社会三种基本行为。

理解这个概念须从以下7个方面谈起:A、协调发展与环境的关系。

B、动用各种手段限制人类损害环境质量的行为。

《环境管理与规划》教学大纲课程编号:081462B课程类型:□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课√专业选修课□学科基础课总学时:32 讲课学时:24 实验(上机)学时:8学分:2适用对象:环境工程专业本科生先修课程:无一、教学目标《环境规划与管理》是环境工程专业本科生的专业课之一,为专业选修课,是环境工程学的重要组成部分。

通过本课程的学习,使学生了解环境规划与管理的方法和内容。

学生能够比较系统的掌握环境规划与管理及相关基础学科与技术学科的基本理论,获得较宽的环境学科与环境规划学、环境管理学的专业知识,提高环境规划制定、环境工程决策、污染预测和防治、环境经济分析和系统分析的能力。

通过本课程的学习,学生能够达成如下目标:目标1:掌握环境规划与管理及相关基础学科与技术学科的基本理论。

目标2:掌握环境规划与管理的政策、法规、制度、标准和管理体系。

目标3:掌握环境规划制定、环境工程决策、污染预测和防治、环境经济分析和系统分析的能力。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系《环境规划与管理》是环境工程专业本科生的专业课之一,为专业选修课,是环境工程学的重要组成部分。

本课程考虑到环境规划与环境管理既紧密联系又自成体系的特点,在结构安排上将两者相通的基础理论和方法汇总形成第一篇,环境规划与管理基础,并将环境规划和环境管理分别列为第二篇和第三篇,以保持各自内容和方法的完整性。

教学内容与毕业要求的对应关系如表1所示:表1 课程教学目标与毕业要求的对应关系三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配,表格如下:教学课时分配四、教学内容第一章环境规划与管理概述第一节环境规划与管理的基本概念第二节环境规划和管理思想与理论的产生和发展第三节环境规划与管理的对象和内容教学重点、难点:环境规划与管理的基本概念;环境规划与管理思想理论的产生与发展。

课程的考核要求:了解环境规划与管理的基本概念、思想与理论的产生和发展、对象和手段、研究内容的基本框架复习思考题:1)什么是环境管理和环境规划,如何理解他们的内涵?2)简述环境规划与环境管理的关系。

环境保护方针及目标、管理体系及职责(一)环境保护方针“科学管理,环保创优,全面提高经济效益、社会效益、环境效益”作为本工程环境保护、文明施工的方针和主要指导思想,贯彻工程施工的始终。

(二)环境保护目标遵循ISO14001:2015并结合本工程特点及施工现场环境特征,项目经理部环境保护管理作业目标确立为:建成无大气污染、无水污染、无噪声污染的工地。

环境目标分解:(1)噪音排放标准结构施工:昼间<70dB,夜间<55dB装修施工:昼间<65dB,夜间<55dB(2)现场扬尘排放标准现场施工扬尘排放达到粉尘排放标准规定的要求运输无遗洒(3)生活及生产污水达标排放标准生活污水中的COD达标(COD=300mg/L)(4)施工现场夜间无光污染,施工现场夜间照明不影响周围社区(5)固体废弃物实现分类管理,提高回收利用量(6)项目经理部最大限度节约水电能源消耗(7)节约纸张消耗,保护森林资源(8)最大限度的防止施工现场火灾、爆炸的发生(三)环境管理体系及相应职责1、建立项目经理部环境管理体系建立完善的项目经理部文明施工、环境管理体系,运用科学管理方法组织施工,明确文明施工、环境保护作业方针和目标,确定人员及相应的职责。

实行项目经理负责制,项目经理对施工期间的文明施工、环境保护管理作业负全面责任。

文明施工、环境保护专理组负责协调、监督、检查项目经理部各部室、作业队的文明施工、环境保护作业。

2、环境保护管理体系职责成立由项目经理为首的“施工现场环境保护管理领导小组”,组织领导施工现场的环境保护管理作业,建立环境保护体系,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套作业程序、制度,对所有参与体系作业的人员进行相应的培训。

(1)项目经理:项目经理部环境管理体系运行的总负责人,为文明施工、环境保护第一责任人;认真贯彻执行国家有关文明施工、环境保护的方针、政策和法规,组织制定本工程的文明施工、环境保护制度、规定及措施,定期组织文明施工、环境保护教育;组织每月召开一次文明施工、环境保护作业例会。

目录第一章总则-—-------—————-—--———---—--——------—-—-——-—---—-----——-—1第二章环境保护目标管理—--—---——-------—-———-——--——-————---——1第三张标准化管理-——-———————-——————————-——----———-————----——-——-2第四章环境保护组织机构-—---—-——-———-—-—-——---———---——--—————2第五章环境保护活动责任制—-—-—----—--————-—-—-----——-----—--5第六章制度建立—--—-——--—-—----———-————--—-----—-—————-——-—-—---—11第七章环境保护责任状奖惩兑现——----—-—-————-———-—-————-—20第八章附则-——-—————-—-——-——--—----——----———----—-——-——--———----—-—20环境保护管理体系第一章总则第一条为强化环境保护管理,夯实施工现场环境保护基础,保障在施工生产中的环境保护达标,促进施工生产顺利进行,特制定本办法。

第二条环境保护管理系指以工程项目为对象,项目经理负责制为基点,以实现环境保护目标、指标为准则,以推动施工生产为重点、提高经济效益为目的,按照工程项目的内在规律和特点,对工程项目施工全过程的环境保护工作进行有效的计划、组织、协调、检查、整改和控制等管理活动的总称.第三条本办法依据国家和中铁武汉电气化局集团有限公司有关环境保护的法律、法规、标准和ISO14001环境保护管理工作体系运行机制以及集团公司有关规定,结合实际情况而制定。

第四条环境保护管理必须坚持以施工生产为永恒主题,建立科学的环境保护保证体系,使环境保护管理工作制度化、科学化和法制化。

第五条本办法适用于项目环境保护活动的所有场所。

第二章环境保护目标管理第一条坚持“预防为主,保护优先、施工和保护并重”的原则,制定落实各项施工环保制度和措施,做好环境保护工作,杜绝环境危害事故,施工噪声和废料排放符合国家标准。

我国环境保护十大方针(按时间顺序整理)韩雨 1403210410摘要:生态环境问题日趋严峻,令人堪忧。

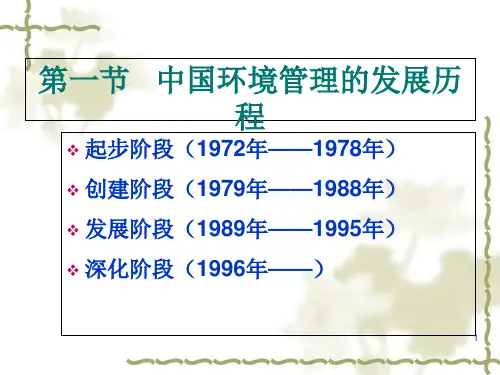

自1972年以来,我国环境管理工作走过了一条艰难而又漫长的道路,逐步在实践中确立了环境管理的方针体系,建立了“预防为主、防治结合”,“污染者负担”,“强化环境管理”为核心的政策体系,形成了具有中国特色的环境保护法规体系。

本文以时间顺序,整理出了我国自1973年起确立的十大环境保护方针政策,对其进行了详细阐述。

同时,将新出台的“水十条”进行了整理与阐述。

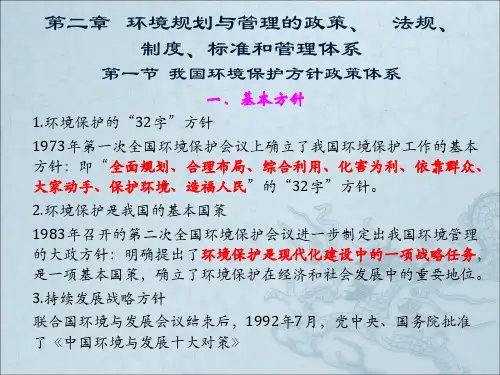

关键字:环境保护、方针政策、水十条1.环境保护“32字”方针1973年第一次全国环境保护会议上确立了我国环境保护的基本方针,即“三十二字”方针,就是指“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、;依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”。

这一方针是符合中国当时的国情和环境保护的实际的,在相当长一段时间对我国环境保护起积极作用。

根据32字方针,国务院制定并公布中国第一个全国性环境保护文件《关于保护和改善环境的若干规定》《规定》作出十个方面政策规定:做好全面规划;工业要合理布局;逐步改善老城市的环境;综合利用,化害为利;加强对土壤和植物的保护;加强水系和海域的管理;植树造林、绿化祖国;认真开展环境监测工作;大力开展环境保护的科学研究工作,做好宣传教育;环境保护所必要的投资、设备、材性要安排落实。

2.“三同步、三统一”方针“三同步”是制定环境保护规划、确定政策、提出措施以及组织实施的出发点和落脚点,明确指出要把环境污染和生态破坏解决在经济建设和社会建设过程之中;“三统一”是贯穿于“三同步”的一条基本原则,旨在克服只顾经济发展的观点,强调整体的综合利益,也可以认为是各项工作的一条基本准则。

3.持续发展战略方针联合国环境与发展会议结束以后,1992年7月,党中央国务院批准了《中国环境与发展十大对策》;1994年3月,国务院发布《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》,确定了实施可持续发展战略的行动目标、政策框架和实施方案。

我国环境保护的基本方针和基本政策

我国环境保护的基本方针和基本政策

我国在1973年提出了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的32字环境保护方针。

随着国民经济建设的发展加强了环境保护工作,于1983年第二次全国环境保护工作会议上确定了“三同步”、“三统一”环境保护的基本方针。

即经济建设、城乡建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展的“三同步”;实施经济效益、社会效益、环境效益统一的“三统一”。

环境保护的基本政策是:“预防为主,防治结合”、“污染者付费”和“强化环境管理”。

此外,还有“三同时”,即环保设施工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”规定。

§1 环境规划与管理概述1 P.19 1什么是环境管理?如何理解其内涵?答:环境管理是对损害人类自然环境质量的人的活动(特别是损害大气、水和陆地外貌的质量的人的活动)施加影响。

环境管理的内涵是规范和限制人类的观念和行为。

2 P.19 2什么是环境规划,如何理解其内涵?答:环境规划是国民经济和社会发展的有机组成部分,是环境管理的首要职能,是环境决策在时间、空间上的具体安排,是规划管理者对一定时期内环境保护目标和措施作出的具体规定,是一种带有指令性的环境保护方案,其目的是在发展经济的同时保护环境,使经济与社会协调发展。

环境规划的实质是一种克服人类经济社会活动和环境保护活动盲目和主观随意性的科学决策活动。

3 P.19 3简述环境规划与环境管理的关系。

答:规划职能是环境管理的首要职能。

环境目标是环境规划与环境管理的共同核心。

环境规划与管理具有共同的理论基础。

4 P.19 8简述环境规划与管理的基本任务。

答:环境管理的基本任务应该是:转变人类社会的基本观念和调整人类社会的行为。

文化决定着人类的行为,只有转变了过去那种视环境为征服对象的文化,才能从根本上去解决环境问题。

从这个意义上来讲,环境文化的建设是环境规划与管理的一项长期的根本的任务。

人类的社会行为分为政府行为、市场行为和公众行为三种。

这三种行为都可能会对环境产生不同程度的影响。

因此,调整人类社会行为,提倡环境友好型行为是环境规划与管理的基本任务。

5 P.19 10说明环境规划与管理的主要内容,并归纳本书的基本框架。

答:1 环境规划的内容(1)环境规划的基本内容:包括环境规划的原则和程序、环境目标和指标体系、环境评价和预测、环境功能区划、环境规划方案的设计和比较以及环境规划的实施。

(2)流域水环境规划:包括水环境功能区划、水环境容量和水环境保护目标、水环境质量目标、流域水环境控制规划等。

(3)城市环境规划:包括城市大气污染控制规划、城市水环境规划、固体废物规划管理、噪声污染控制规划等。

1。

第一个路标:1972年联合国人类环境会议。

2.1983年12月召开了第二次全国环境保护会议,提出了环境保护是我国的一项基本国策和同步发展方针。

3.环境保护的“三大政策”:预防为主、谁污染谁治理、强化环境管理4.环境保护的32字方针:1973年第一次全国环境保护会议上确立了我国环境保护工作的基本方针:全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民。

5.我国的环境管理基本政策归纳为三大政策“预防为主,防治结合”政策,“污染者付费”政策,“强化环境管理”政策.6.“三同时"制度系指所有新建、改建、扩建项目,其防治污染设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入运行。

7.环境保护目标责任制被认为是八项环境管理的龙头制度。

8.法约尔一般管理主要包括哪些内容?他的提出的管理职能包括哪几方面?提出管理的14原则:1.劳动分工2。

权利与责任3。

纪律4。

统一指挥5。

统一领导6.个人利益服从集体利益7.合理的酬报8.适当的集权和分权9。

跳板原则10.秩序11.公平12保持人员稳定13。

首创精神14.人员的团结。

管理职能:计划、组织、指挥、协调、控制。

五大职能9.管理的二重性:既有同生产力、社会化大生产相联系的自然属性,又有同生产关系、社会制度相联系的社会属性。

10计划的分类11控制的类型1.按控制活动的性质划分为防治性控制和更正性控制2.根据控制点位于整个活动过程中的位置分为预先、过程、事后控制3.根据实施控制的来源分正式组织、群体、自我控制4.根据控制信息的性质分反馈、前馈控制5.根据控制所采用的手段分直接、间接控制.12控制原则1.控制所涉及的范围是十分广泛。

从总体上看,它既包括对人的控制,也包括对物的控制,这就增加了控制的复杂。

2.为了进行有效的控制,要遵循以下原则1.公众参与原则2。

系统控制原则3。

一致与比较原则4。

预防性原则5。

例外与重点原则6。

灵活性原则7.经济合理原则8.反馈原则13。