简介牛家铺太极拳的传播与发展

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:5

杨武太极拳在世界各地的传播及影响传播尊师重道是中华民族的,太极拳也不例外。

杨澄甫《太极拳使用法》“太极拳秘诀”写道:“重拳,重老师真传,自得之;不重拳,轻老师,枉费力也,”纵观一部太极拳史,正是通过代代相传而绵延不绝的。

永年太极拳源自杨禄禅和武禹襄。

本章节溯本,以人为本,由点及线,由线及面,通过记录一代代师承关系,再现太极拳的历史发展过程。

在这个传播体系上,可以看出永年太极拳自古至今的传承脉络,各个历史时期太极拳自永年传向社会的传播渠道以及太极拳在各地的发展情况。

永年传承一、杨式杨禄禅首传三子凤侯、班侯、健侯,传人甚多,代表有凌山、万春。

全佑(后令人三人向班侯拜师)。

杨班候 19世纪50—80年代进京教拳,著名弟子有凌山、万春、全佑、王茂斋、牛连元等。

在家乡永年有传人教莲堂、陈秀峰、张信义、李莲芳、张印堂、李万成等。

杨健候随父进京教拳,传播广泛,其中一部分弟子按他吩咐转到其子杨澄甫名下。

传人有三子少侯、兆元、澄甫及许禹生等人。

杨兆林得家传,在直隶顺德府(今河北邢台)南和县、任县、尧山县(今隆尧县)及邢台一带传拳。

主要传人有李宝玉、王其和、刘东汉等。

在家乡传翟文章等人。

杨少候父健候所传,在北京传张文炳、张文炳又传刘习文、韩世昌、王秀田李顺波梁礼蒋林等杨澄浦得家传一生收弟子40多人,学生千余人,徐哲东评语:“杨家累世教拳,以澄甫的学生最为多。

”教莲堂得传于班候,传人有李双彬、张新庆。

李双彬传李竹林、张有志。

李竹林传辛社军、李尚存、张现考、刘春方、张小平、张新成、李亚鹏等。

李万成得传于班候,传人有林金声、周志德、周志成、郭振清、郝从文、贾治祥、白忠信、关子敬、白彦如、穆振景、张其、张田所、潘河清、韩会明等人。

郝从文得传于李万成,弟子将近百人杨振铭得家传14岁起助父澄甫教拳,后到安微、江苏、上海、浙江、福建、广东等地授拳,门人21人。

杨振基得家传曾到广州、南宁。

咸阳、太原、济南、大连、北京、石家庄等地办班义务传拳。

太极拳有哪些起源发展历史我们对于太极拳一点都不陌生,但是太极拳是起源于哪里相信就有很多人不知道了吧。

以下是店铺为大家整理的太极拳有哪些起源发展历史,希望你们喜欢。

太极拳的起源河洛文化黄河,是中国第二大河,世界第五大长河。

在中国历史上,黄河及沿岸流域给人类文明带来了巨大的影响,是汉族最主要的发源地之一,被称为“母亲河”。

洛河,在中国历史上有着显赫的地位。

首先,是“河图洛书”,它与古文字紧密连系在一起,把洪荒蒙昧的社会,推向了文明的阶梯。

河洛汇流,是一种自然现象。

洛河水清,黄河水浊,两河交汇,形成了一个巨大的清浊分明、相互交融变化的旋涡。

相传这里是河出图、洛出书和伏羲悟太极、画八卦的地方。

《易传·系辞》载:“河出图,洛出书,圣人则之。

”中华人文始祖伏羲看到河洛交汇现象,依据“河图”、“洛书”信息,触发灵感,从而创造出了《易经》,产生了太极文化。

所以,自古人称“天下太极出河洛”。

自古以来,河洛汇流处无时无刻不流淌着太极文化之血,联系着河洛文化之脉,缔结着中原文化之根,蕴含着中华文化之魂。

她是中国的文化丹田!据史载:黄帝、帝尧、夏禹、商汤等帝王登基时,都在此沉璧祭天。

温县,正处于河洛汇流处,是河洛文化的核心区。

温县是人类活动最早的聚居地之一,境内遗存仰韶文化遗址和龙山文化遗址数十处。

夏代,温地称温国;商十四代王祖乙迁都温地邢而中兴;周初大司寇苏忿生封苏国,以温为苏封十二邑之首。

《盐铁论》记载显示:战国至秦汉之际,温县已是“富冠海内”的“天下名都”。

温县地灵人杰。

它地理位置优越,南有邙山、黄河为天然屏障,北依太行天堑,是连接晋、冀、鲁、豫的交通要道。

焦作黄河公路大桥与连霍高速公路相连,焦温高速南北贯通,其他公路四通八达,国家重点工程西气东输、南水北调穿境而过,距离郑州、洛阳、焦作三市分别在40-60公里之间,南滨黄河,北临沁水,东连武陟县,西接孟州市,西北与沁阳市接壤,属黄、沁河冲积平原。

温县是夏禹指定继承人覃伯益的家乡,是春秋时期孔子门下十哲之一卜子夏故里,从这里走出了司马懿、郭熙等许多历史名人。

太极拳正史太极拳正史太极拳发源于河南省温县陈家沟,至今已有300多年的历史。

明朝末年,陈家沟人陈王廷根据祖传拳术,结合导引、吐纳和中医经络学说,创编一新的拳种,按阴阳转换之意取名太极拳,世称陈式太极拳,后又派生出杨式、武式、吴式、孙式、和式、忽雷架等。

太极拳讲究阴阳开合、刚柔相济、以意顺气、以意催形,不仅是中华传统文化的瑰宝,更是武苑中的一朵奇葩,是中华民族对人类文明的杰出贡献。

太极拳在发展过程中,跌宕起伏。

作为自身套路的演变,经过历代太极拳宗师的不懈努力,日臻完善:数百年来,太极拳代有传人,绵延不绝,名手辈出,流派纷呈;作为传播空间的拓展,太极拳先后经历了诞生期、成熟期、繁衍发展期、推广普及期四个阶段。

新中国建立后,毛泽东曾号召全国人民打太极拳。

1978年以来,我国的改革开放给太极拳的全面发展营造了广阔的空间,太极拳进入了推广普及期。

邓小平曾亲笔题词“太极拳好”。

不仅国内演练太极拳之风盛行,太极拳大师们还走出国门,将太极拳这一国之瑰宝传播海外100多个国家和地区。

迄今,太极拳已成为参与人数最多的武术运动,全世界习练者达一亿多人。

第一节美丽的神化传说中国有五千年的文明史,是古老的世界大国。

相传春秋战国时期就有了太极功,唐朝有马上步下,宋太祖赵匡胤创造大红拳、宋朝太极内功。

而太极拳的真正形成,是在明末清初的河南温县陈家沟。

说到太极拳,人们一定会提起张三丰。

著名武侠小说家金庸先生的《萍踪侠影》和香港电影《太极张三丰》更是推波助澜,将神化后的张三丰故事传播到了家喻户晓的地步。

其实,张三丰与当今传世的太极拳根本没有关系。

著名太极文化研究者胡昌善先生在他编著的《太极图之迷》一书中如此记载:张三丰是清朝时期道教气功养生史上影响最大的人物,也是我国武术和气功史上一个传奇大师。

英国李约瑟博士在谈到明代内丹术时说:“生命之丹的观念在中国踯躅了几个世纪以上。

太极拳的源与流作者:欧阳学忠前言太极拳源于武当山,为张三丰祖师创造,是武当武术的一项重要内容。

什么是武当武术?武当武术是中国内家拳派武术。

武当武术的宗旨是:以养生健身为主,以防身技击为次。

用祖师张三丰的话说,就是“欲天下豪杰延年益寿,不徒作技艺之末也。

”武当武术的特点是:以柔克刚,以弱胜强,以静制动,后发先至,借力打力,四两拨千斤。

武当武术的内容是:一为以太极拳为标志的包括形意、八卦的拳法;一为以武当剑为标志的包括各类冷兵器的械法;一为以内丹功为标志的包括各类气功的功法。

武当武术弟子万千,早已形成与少林武术媲美的庞大的中华武术体系,自古武术界就有“北崇少林,南尊武当”之说。

孙中山领导的中华民国成立后,国民政府曾派员上武当山考察国术武当内家拳,当时的道总徐本善热情接待了他们,除了给他们演练武当拳术,还把自己作的一首《太极拳歌》进行传唱,歌词是:太极真传出武当,功夫全在辨柔刚。

倘若悟得真妙诀,强国强民亦自强。

1931年夏,贺龙军长率红三军引兵武当,创建苏维埃,红三军司令部就设在武当山紫霄宫的父母殿,贺老总和红三军的许多指战员都向徐本善学过太极拳,红三军政委郭凡(柳直荀)还拜徐本善为师,徐本善的弟子为“合”字辈,于是就给他取名“郭合喜”。

贺老总深悟太极拳“以柔克刚”之理,用于军事上大战武当山十八盘,粉碎了国民党五十一师的进剿。

解放后,担任首任国家体委主任的贺龙元帅,先后两次向武当山所在地的均县(今丹江口市)政府,询问徐本善和武当太极拳的情况。

怀念和关心之情,溢于言表。

在贺龙元帅的关怀下,均县政府组织文化体育有关部门作了大量的工作,后来还专门成立了武当拳法研究会,创办了武当内家拳期刊《武当》,和全国武术专家学者一起,经过多年的挖掘整理,已搜集整理发表武当太极、形意、八卦等拳法、功法、套路和养生秘诀1000余万字,已经确认的有100多个门派,500多个拳谱。

最长的武当太极拳谱达164式,最长的武当阴阳八卦掌达300多式。

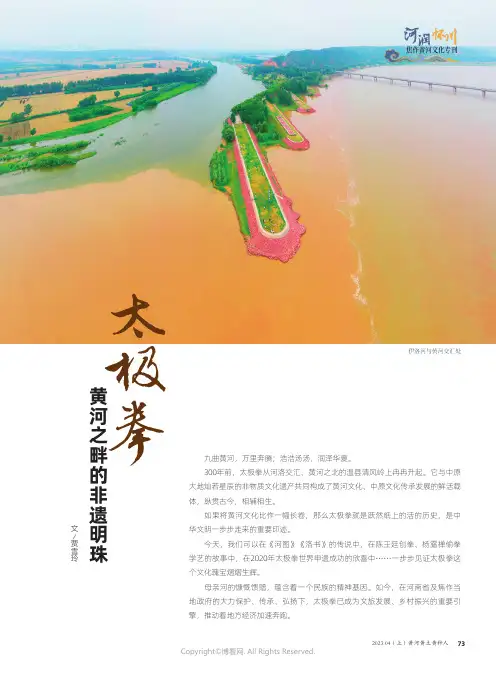

黄河之畔的非遗明珠文/贾雪玲九曲黄河,万里奔腾;浩浩汤汤,润泽华夏。

300年前,太极拳从河洛交汇、黄河之北的温县清风岭上冉冉升起。

它与中原大地灿若星辰的非物质文化遗产共同构成了黄河文化、中原文化传承发展的鲜活载体,纵贯古今,相辅相生。

如果将黄河文化比作一幅长卷,那么太极拳就是跃然纸上的活的历史,是中华文明一步步走来的重要印迹。

今天,我们可以在《河图》《洛书》的传说中,在陈王廷创拳、杨露禅偷拳学艺的故事中,在2020年太极拳世界申遗成功的欣喜中……一步步见证太极拳这个文化瑰宝熠熠生辉。

母亲河的慷慨馈赠,蕴含着一个民族的精神基因。

如今,在河南省及焦作当地政府的大力保护、传承、弘扬下,太极拳已成为文旅发展、乡村振兴的重要引擎,推动着地方经济加速奔跑。

伊洛河与黄河交汇处阴阳相和 太极天成唐代文学家、诗人刘禹锡曾在《浪淘沙》诗中如此描写母亲河:“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

”寥寥数语把黄河蜿蜒曲折、泥沙俱下的壮丽图景展现了出来。

当挟带大量泥沙的黄河奔涌万里,出陕西进入河南,流淌至平原地带,那奔腾激荡的河水变得舒缓柔和起来。

黄河流经温县后,南有古称洛水的伊洛河汇入。

洛水清,黄河浊,一清一浊的两股河水在此交汇、融合,形成一幅天然的“太极阴阳图”,这就是“天下太极出河洛”的由来。

太极拳的发源地——温县陈家沟,正处于黄河北岸距河洛汇流处不远的清风岭中段。

1991年版《温县志》记载的清风岭岗地:“位于县中偏南部,呈偏西南至东南带状走向,贯穿县境。

”温县城古称李城,据《续汉书·郡国志》记载,平皋县“有李城”。

隋移温县治所于此。

温县东部的陈沟、徐沟、冉沟、杨沟、卫沟、康沟、段沟、朱沟,皆在清风岭的南沿,村里都有南北向的大沟,所以就以姓氏加沟,构成了村庄的名称。

陈家沟,即为其一。

陈家沟原名常阳村。

明洪武年间,山西泽州人陈卜举家搬迁到这里,依山而居,傍水而栖。

因为村中有三条南北走向的深沟,随着陈氏人丁兴旺,遂改为陈家沟。

太极拳的源流、发展及演变太极拳发源于河南省温县陈家沟。

陈家沟位于温县城东的青风岭上,600年前叫常阳村。

据温县县志记载:“明洪武初年,因元铁木耳守怀庆(怀庆府管辖八县,温县在内),明兵久攻不下,急于统一天下。

太祖迁怒于民,大加屠戮,时温民死者甚多……”相传有三洗怀庆之言,人烟几绝,乃迁民填补,屯田垦荒。

十有八九曲山西洪洞迁来,当地至今尚有“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树”的说法。

陈氏始祖陈卜,原籍山西泽州郡(今晋城),后来由泽州搬居山西洪洞县。

明洪武7年(1374年),迁居河南怀庆府(今沁阳)。

因始祖陈卜为人忠厚,精通拳械,深为近邻乡民所敬重。

故将其居住的地方叫陈卜庄(解放后,陈卜庄并归温县,至今仍叫陈卜庄)。

先祖后因陈卜庄地势低洼,常受涝灾,又迁居温县城东十里的常杨村。

村中有一条南北走向的深沟,随着陈氏人丁繁衍,常阳村易名陈家沟。

始祖陈卜居温县后,为奠定家业基础,偏重于垦种兴建。

先是六世同居,七世分家,兴家立业,人繁家盛。

为保卫桑梓,地方得安,在村中设武学社,教授子孙。

1711年,陈氏十世祖陈庚为陈卜立碑,方简单记述了陈卜史实。

关于拳艺、人物、事迹的文字记载,仅从陈氏九世祖陈王廷记起。

据温县县志和陈氏家谱记载:“陈王廷在明末拳术已著名。

于拳术更加研究,又多所心得,代代相传,成为独特之秘。

”陈王廷(1600—1680),又名奏庭,明末清初人,文武兼优,精于拳械,功夫深厚,在河南、山东一带很有声望。

他曾在山东扫荡群匪,贼闻名不敢逼近。

因当时社会动荡,久不得志,他在年老隐居期间,依据祖传之拳术,博采众家之精华,结合太极阴阳之理,参考中医经络学说及导引、吐纳之术,创造了一套具有阴阳相合,刚柔相济的太极拳。

陈王廷传授下来的有一至五路太极拳、炮捶一路、长拳108势、双人推手和刀、枪、剑、棍、锏、双人粘枪等器械。

其中双人推手和双人粘枪,更具前所未有的独特风格。

陈王廷的著作因年代久远,多遭散失,现尚存《拳经总歌》和《长短句》词一首。

太极拳史话(一)——太极拳早期历史编者:本文来自互联网,遗憾的是未见作者名字。

文章真是写得好,中国太极拳近现代的发展脉络,在此文中尽有粗线条的显现,为研究太极拳史的武友,提供了相当的方便。

文中图片,由《武谈》编者尽力贴近文意补入,也是一个想为美文锦上添花的念头,或许只是差强人意罢。

去年在某论坛请教了一位学武术的前辈,讲解了太极拳的起源和由来。

基本上讲解了太极拳的历史由来和拳理。

1、太极拳起源于何时。

真不知道。

2、太极拳定型于19世纪50年代以后,主要定型人有4个人,分別叫陈长兴、陈清平、杨露禅、武禹襄。

陈长兴陈清平武禹襄3、太极拳的招数,是来源于戚继光长拳三十二式。

这个东西,在河南温县陈家传下去。

陈家历代根据自己的经验加以修订。

这拳也不知道如何传的,反正到了19世纪中叶,陈家沟陈长兴、赵堡陈清平两人是最牛的。

而陈家传说,有个叫“蒋发”或者“蒋把式”的人,对陈家拳有相当大的贡献。

据传是蒋发(蒋把式)画像4、到了19世纪中叶,杨露禅学艺,回到河北永年,与当地的财主武痴武禹襄比较,多次失败,然后三下陈家沟重新学艺,最终弄懂了太极拳“不争”的原理.彻底战胜武禹襄。

武禹襄向杨露禅学习了拳架和格斗技巧,但是依然对拳术理论没有搞清楚,因此始终无法战胜杨露禅。

武禹襄就动身去陈家沟拜访陈长兴.陈长兴可能是因为年老,把武禹襄推荐给赵堡陈清平学习。

此时武禹襄的哥哥正在河南任县令。

武禹襄在河南逗留期间,从盐店(真不知道是地名还是就是个卖盐的商店)得到了一个拳谱,里面有几篇文章和歌诀,其中最重要的就是署名王宗岳的《太极拳论》。

以武禹襄的水准,立即发现这个东西与杨露禅的东西如出一辙。

武禹襄找到陈清平学艺。

在陈清平的教导下,他用一个月时间学通了太极拳。

我们不知道这王宗岳拳论是否就在此时流入陈清平一系,只知道陈清平的弟子们是拥有这个东西的。

武禹襄回到家里十分高兴,向各位兄弟出示这个拳谱,说真东西在此,就差练啦。

我们不知道武禹襄向他的兄弟们传授了什么,只知道他的兄弟们以后全部成为太极拳大家。

浅谈太极拳的产生及发展演变[摘要]太极拳这株武术百花园中的奇葩,以其技击和健身方面的作用深受人们的喜爱,对于太极拳盛行的今天,我们更应该了解它的源流、发展和演变,通过实践和理论知识来全面的认识太极拳,才能更好的掌握练习各个流派太极拳的要领。

[关键词]太极拳;发展;演变中图分类号:tu582 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)13-0308-011、太极拳的产生和发展科学史料记载是武术史学家唐豪(1897-1959年)的考证证实了:太极拳最早发源于河南省温县的陈家沟,陈家沟位于温县城东的青风岭上,600年前叫常杨村,为太极拳做出杰出贡献的主要代表人物是一个名叫陈王廷的人。

陈王廷创编的这一太极拳具有“以柔克刚”的技击特点,它的风格遵循的法则是“螺旋缠绕”“柔中寓刚”“避实击虚”“随机应变”和“四两拨千斤”。

总体上说,动作要做到刚柔相济,快慢相间,动作协调连贯并附有节奏,恰似小溪流水一般。

因此拳势是由八种基本手法(捧、捋、挤、按、采、挒、肘、靠)和五种主要可变步势(进、退、顾、盼、定)组成,最初把它称为“十三势”。

自陈王廷之后,陈氏十四世陈长兴在老架套路的基础上将太极拳创造性的发展成为陈式太极拳一路、二路,后人称之为太极拳老架(大架)。

十四世陈有本之后有对其做了改动,舍弃了一些有难度和需要发劲的动作,架势与大架一样宽大,成为新架(现为小架)。

十五世陈清萍在原有套路的基础上进行了修改,形成逐步提高拳艺技巧的练习套路。

十六世陈鑫用12年的时间写成了《陈式太极拳图画讲义》四卷,是陈式太极拳理论宝库中最重要的一篇。

近代,十七世陈发科和十八世陈照丕等陈式太极拳名手,应邀到北京、南京等地教拳,陈式太极拳才逐步走向社会,被世人所认识。

为太极拳的推广和普及做出了巨大贡献。

解放后,太极名家陈小旺等拳师为继承、发扬、传播陈式太极拳做出了卓越的贡献。

近年来,陈式太极拳逐步流传到全国各地。

在过去的一个世纪里,太极拳经历了很多变化,演变之后的陈式太极拳套路里至今仍含有蹿、跳、震脚等迅猛发力的工作,在演练时多有爆发劲动作,其特点是刚柔相济、快慢结合。

太极拳史话的发展介绍要知太极拳之来由,必先知太极之含意。

下面由店铺给您介绍:太极拳史话。

欢迎阅读!太极拳史话太极即太虚。

“太”者,有极其至大的意思。

“虚”者,空虚无物之意。

太虚为空空之境,真气所充,神明之宫府。

真气之精微无运不至,故主生化之本始,运气之真元。

太极乘气动而生阳,静而生阴。

这就是太极生阴阳之理。

“阴阳”是古代哲学理论的代名词,用来说明一切事物内部不同属性的相互对立统一与转化。

阴阳观念中具有对立统一,相互依存、相互协调、相互转化的特点,太极拳就是在符合阴阳对立统一的基础上,创造出的一套刚柔相济,内外相合,上下相通,快慢相兼,形意结合,顺逆缠丝等阴阳相合的动作套路,阴阳相合而为太极,所以将这套拳称之为太极拳。

如按太极拳姿势要求去练习,持之以恒,日久就可以练到五阴五阳的功夫。

进入“妙手一运一太极,太极一运化乌有”的境界。

达到这种程度时,太极理气活跃,气机相通,真气充盛,阴阳平衡,周身上下内外形气一体,如太极之象,混然一圆。

太极拳史话一:太极拳发源于河南省温县陈家沟陈家沟位于温县城东的青风岭上,600年前叫常杨村。

据温县县志记载:“明洪武初年,因元铁木耳守怀庆(怀庆府管辖八县,温县在内),明兵久攻不下,急于统一天下。

太祖迁怒于民,大加屠戮,时温民死者甚多……..。

”相传有三洗怀庆之言。

人烟几绝,乃迁民填补,屯田垦荒。

十有八九由山西洪桐迁来,当地至今尚有“问我祖先何处来,山西洪桐大槐树”的说法。

陈氏始祖陈卜,原籍山西泽州郡(今晋城),后来由泽州搬居山西洪桐县。

明洪武7年(1374年),迁居河南怀庆府(今沁阳)。

因始祖陈卜为人忠厚,精通拳械,深为近邻乡民所敬重。

故将其居住的地方叫陈卜庄(解放后,陈卜庄并归温县,至今仍叫陈卜庄)。

先祖后因陈卜庄地势低洼,常受涝灾,又迁居温县城东十里的常杨村。

村中有一条南北走向的深沟,随着陈氏人丁繁衍,常杨村易名陈家沟。

始祖陈卜居温县后,为奠定家业基础,偏重于垦种兴建。

太极拳漫谈(1)太极拳的起源太极拳漫谈当我们追求“修身、齐家、治国、平天下”伟大理想的时候,也不得不面对和正视一个如何“安身立命”的问题。

而安身立命的根本,在于身体健康。

如果身体是1,其它都是0,那么后面挂的0就越多越好;如果身体是0,那么后面挂多少0或1都无从谈起。

所以,我们要锻炼身体。

锻炼身体的同时如果能够掌握点自我保护、防止坏人侵犯的本领就更好了。

这“健身”+“防身”是什么呀?武术!武术无疑是最佳选择。

而太极拳,就是一种既可健身又能防身的优秀的武术拳种,是民族之瑰宝!下面我们就来聊一聊太极拳。

一、太极拳的起源民间传说,太极拳是张三丰创的。

但没有确凿证据。

为了加深大家对太极拳的直观了解和理解,我们先看一段李连杰主演电影《太极张三丰》中张三丰创太极拳的视频片段:关于太极拳的起源,有很多种说法。

目前主要有6种说法。

第一种说法老子――尹文始……麻衣……陈希夷……张三丰……第二种说法唐代的许宣平创三十七式长拳……明代宋远桥……清末民初宋书铭;唐代李儒(字道子,号十力僧)创先天拳长拳十三势……宋代俞清慧、俞一诚……明代俞莲舟、俞岱岩;唐代胡镜子创后天拳……明代殷利亨;宋远桥、俞莲舟、俞岱岩、殷利亨、莫谷声 (不知何派),与张三丰弟子张松溪、张翠山常相往来。

七人曾至武当山请益张三丰。

以后逐渐传播开来。

第三种说法宋代张三峰或明代张三丰创太极拳……蒋发――陈王庭和邢喜怀……,陈王庭传陈家沟陈氏族人,邢喜怀传赵堡镇。

陈家沟传至陈长兴时,传杨禄禅;赵堡镇传至陈清平时,传武禹襄,以后广泛流传。

第四种说法陈家沟九世陈王庭创太极拳,传蒋发和陈氏族人。

蒋发传赵堡镇邢喜怀。

陈家沟传至陈长兴时,传杨禄禅;赵堡镇传至陈清平时,传武禹襄,以后广泛流传。

第五种说法蒋发和陈家沟九世陈王庭各有武艺,两人相互切磋,共同丰富提高,发展完善了多套拳法,以及剑、枪、单刀、双打、大刀等器械套路。

陈王庭传陈家沟陈氏族人,传至陈长兴时,传杨禄禅;蒋发传赵堡镇邢喜怀,传至陈清平时,传武禹襄。

永年太极之渊源和传播更是慎传自练、秘不示人。

“拳乡”永年素有习武之风,永年广府人杨露禅、武禹襄长途跋涉到河南陈家沟、赵褒学来了秘技,钻研拳理,揣摩拳架,大胆革新,终于创立了举世闻名的杨式太极拳和武式太极拳。

太极拳自此方走向寰宇,得到广泛的传播逐渐为人所识。

永年也成为太极拳中兴发祥地和太极拳爱好者心中景仰的胜地。

5 早期永年太极拳主要人物〈1〉杨露禅(1799-1872),字福魁,河北永年广府南关人,杨式太极拳的创立者和发展弘扬者。

早年以务农为生,闲居时为城里西街杂粮摊帮工。

粮摊毗邻的药店太和堂掌柜精于“棉拳”,杨很是羡慕,遂向其求学。

陈掌柜初讳莫如深,后见其心诚,始告诉他这是绵拳,又叫太极拳,并对他讲:“我的技艺不足为你师,我的家乡河南陈家沟习太极拳者甚多,陈长兴的太极拳是海内泰斗,他平时立身中正、不倚不靠、气势伟岸,人称牌位先生。

我可介绍前往,或许名列门墙,将来必有成就”。

杨露禅遂至陈家沟拜陈长兴为师。

杨先后三次愈十二年学习太极拳,终于深入堂奥、学得太极精髓。

杨露禅回到家乡从学者甚众,当时称之为软手、化拳、绵拳,以其动作绵软又能化解对方来力。

杨露禅后来到北京,果然以“神拳杨无敌”之号,倾动一时,享誉武林。

早期传人有武禹襄、杨班侯、杨健侯、王兰亭、李瑞东等。

杨露禅在1850年左右到学者极众,著名者有陈月坡、阎月川、尤志学、田兆麟、崔毅士、李雅轩、武汇川、傅钟文、董英杰、郑曼青、汪永泉、及其子杨振基、杨振铭、杨振铎等等皆赫赫有名。

杨澄甫及其门人首先让太极拳传遍大江南北,五湖四海,并走出了国门,对永年太极拳传播的贡献极大。

( 3)郝为真(1849一1920),名和,字为真,河北永年人,武式太极拳重要传人,永年太极拳重要传播者弘扬者。

他秉性敦厚,体貌魁伟,因家道贫寒,在粮店佣工,膂力倍人,能左右手各平举百余斤重之粮袋,从邻居李亦畲学习太极拳,专心致志,二十年如一日,造诣精纯,得太极之窍要。

后郝以教拳为业,受聘直隶(今河北省)第十三中学暨永年模范小学教授太极拳,后又任永年国术馆馆长,授徒甚多,其弟子著名者有本地有李逊之、郝月如、陈秀峰、张振宗、李福荫、韩文明、范述圃等,邢台有李圣端、李香远、郝中天、王彭年、申武魁等,任县有王其和、刘东汉等;清河有闫志高等人,形意拳和八卦拳高手孙禄堂也曾从学于郝学太极拳,并创立孙式太极拳。

太极拳与健身 一、太极拳起源 太极拳,早期曾称为“长拳”、“棉圈”、“十三势”、“软手”。清朝乾隆 年间,山西人王宗岳著《太极拳论》,才确定了太极拳的名称。“太极”一词 源出《周易。系词》:“易有太极,是生两仪。”含有至高、至极、绝对、唯 一的意思

关于太极拳的起源与创始人,众说纷纭,大致有唐朝许宣平,宋朝张三峰,明 朝张三丰,清朝陈王廷和王宗岳等几种不同的说法。虽张三丰和王宗岳各著有 《太极拳论》,但现在多数拳家都是以现传各式太极拳源于陈式太极拳,而同意陈式太极拳创始人陈王廷创拳的说法。 二、太极拳的分类

太极拳经过长期的流传,演变出了许多的流派,有陈式太极拳、杨式太极拳、 孙式太极拳、吴式太极拳、武式太极拳等五大派系,誉称为“五式太极拳”。

太极拳又分为大、中、小架。大架太极拳:陈式、杨式;中架太极拳:吴式、孙式;小架太极拳:武式

1、陈式太极拳 陈式太极拳由著名拳师陈王廷创始于明末清初,所创老架路五套,陈式世代传 习、演化,又增新架路二套。经过精心编排,动作速度和强度、身法劲道也有 所不同。第一路动作简单,柔多刚少,以“棚捋挤按”四正劲的运用为主,以 “採挒肘靠”四隅手的运用为辅。柔中寓刚,行气运动,以缠丝劲的锻炼为主, 发劲为辅。全身内外,动分静和,一动全动,体现柔缠中显柔、缓、稳的特色; 第二路(炮捶)动作复杂,急速紧凑,刚多柔少,用劲以“採挒肘靠”为主, 以“掤捋挤按”为辅;以刚发劲为主,窜蹦跳跃,腾挪闪展,震足发劲。刚中 寓柔,体现柔缠中显刚、快、脆的特点。 陈式太极拳的锻炼原则和练法还要求:意、气、身三者密切配合,以意行气, 源动腰脊,旋腰转脊,节节贯穿。在推手中以缠绕粘随为主,“纵放曲伸人末 知,诸靠缠绕我皆依”,在粘贴缠绕过程中,运用:“棚、捋、挤、按”等法则,借力制动,舍己从人,听劲懂劲,发劲制敌。

2、杨式太极拳 (1)杨式太极拳的发展 杨氏太极拳是太极拳主要流派之一。她是杨氏太极拳奠基人杨露禅所创。自清嘉庆三十五年(1820年)赴河南怀庆府温县陈家沟学拳开始,世代承传,迄今已有180多年。

杨氏太极拳传人是谁简介杨氏太极拳作为太极拳中最为重要的派别之一,其国际化传播路径具有很多值得深入探讨的环节。

下面是店铺整理的杨氏太极拳传人。

欢迎阅读!杨氏太极拳传人一[牛春明] (1881~1961)杨式太极拳传人。

满族,北京人。

杨澄甫著名弟于之一。

1901年在意大利天主教会福音医院(国施医院)学医,专攻骨科。

1902年拜杨澄甫为师,并得到杨健侯指导,且赐名“镜轩”。

1912年,在中央公园随杨澄甫授掌;1914年,在杨家武馆任助教。

曾一路行医至山西大同、河北石家庄、江西抚州等地寻师访友。

1920年,南下宁、沪、杭,曾在上海哈同路68号设立大极拳馆,后离沪去浙江,授拳于兰溪、水康一带。

1928年,杨澄甫任杭州国术馆教务长,前往助教。

杨澄甫南下上海、广州后,牛继任杭州国术馆教务。

1946年在杭州开元路37号设立牛春明太极拳杜,经常与当地武术家交流、切磋。

新中国成立后,曾就任于浙江医科大学、浙江省军区医院、浙江大学。

1956年,在北京参加全国武术大会,演示太极拳推手功夫,引起广泛关注。

其传人主要有商世昌、潘志诚、顾启欧、瞿文、贺鸣声、丁水德等。

其女牛莜灵在香港撰写《牛春明太极拳》一书,外孙孟宪民1996年在杭州成立春明太极拳馆,继承推广太极拳。

杨氏太极拳传人二[丁水德] (1930- )杨式太极拳:传人。

浙江海宁县人。

自幼酷爱武术,13岁开始从峨嵋门著名拳师冯斌练习拳械,后拜杨式太极拳名家李雅轩高足张桂芳为师,学习杨式太极拳。

1950年毕业于杭州师范学校,1956年春,随杨式太极拳名家牛春明学艺,为入室弟子。

虚心好学,精益求精,擅长传统太极拳、剑、刀、椎手、散手对练、太极刀对练、武当对剑及竞赛套路等。

1981年参加浙扛省首届太极拳、剑比赛获一等奖;1986年获浙扛省民间武术表演赛太极拳、剑第一名;同年获全国首届太极拳、剑比赛太极剑第四名;1991年参加浙扛省民间武术表演赛获太极拳械一等奖。

多年来在浙江许多地区传授太极拳,培养了众多学虽,有的在全国比赛中获得冠军。

太极拳发展史及各式各代传人陳王庭的著作因年代久遠,多遭散失,現尚存(拳經總歌)、(長短句)詞一首。

詞上半首有,「嘆當年,披堅執銳,掃蕩群氛,幾次顛險!蒙恩賜,枉徒然,到而今年老殘喘。

只落得(黃庭)一卷隨身伴,閑來時造拳,忙來時耕田,趁餘閑,教下些弟子兒孫,成龍成虎任方便……。

」陳王庭的獨創有以下幾點(一)把拳術與導引相結合(二)把武術和中醫經絡學相結合(三)創造了雙人推手(四)創造了雙人剌槍和八杆對練項目(五)創造了太極拳理論自陳王庭之後,陳家溝練習太極拳之風甚盛,老幼婦孺皆練習,當地流傳的諺話,「喝喝陳溝水,都會翹翹腿」,「會不會,金剛大搗碓」。

就一定程度上反映了當時的情形。

這種風氣世代沿襲,經久不衰,使得歷代名手輩出。

傳至十四世陳長興(1771一1853),字雲亭,著有(太極拳十大要論)、(太極拳用武要言)、(太極拳戰鬥篇)。

他在袓傳老架套路的基礎上將太極拳套路由博歸約、精煉歸納,創造性地發展成為現在的陳氏太極拳一路、二路(又名炮捶)。

後人稱為太極拳老架(大架)。

長興公以保鏢為業,走鏢山東,在武術界享有盛名。

他在戲臺前看戲,站立在千百人中(當時農村演戲,身強力壯者擠在臺前,無座位),無論眾人如何推、撞、擁、擠,腳步絲毫不動,凡近其身者,如水觸石,不抗自頹,時人稱為「牌位大王。

」子耕耘拳藝棈奧,繼續走鏢山東,歷時10餘年,所遇匪盜斂跡,魯人立碑敘其事以為紀念。

耕耘子延年、延熙均為太極名師。

教有名弟子揚露襌。

十四世陳有本在原有套路的基礎上,又有些改動,逐漸舍棄了某些難度和發勁動作,架式與老架一樣寬大,後人稱為新架(小架)。

十五世陳凊萍,贅婿于趙堡鎮(陳家溝東北五里地)在那裡傳拳,他在原套路上再進行修改,形成了小巧緊湊,逐步加圈,由簡到繁,逐步提高拳藝技巧的練習套路,世人稱為趙堡架。

十六世陳鑫(1849一1929),字品三,他感到陳氏拳術歷代均以囗傳為主,文字著作很少,為闡發袓傳太極拳學說,遂發憤著書立說,用十二年的時間寫成(陳氏太極拳圖畫講義)四卷,闡發陳氏世代積累的練拳經驗。

简介牛家铺太极拳的传播与发展

牛家铺太极拳也称宫廷太极拳,此拳因牛汉卿先师的出生地而冠

名。牛汉卿先师出身名门武将官宦世家,本人为清末外宫二品侍卫,

他在宫廷供职时正逢杨氏父子(杨露禅、杨班侯)的太极拳在京城传

播的鼎盛时期,杨氏父子在神机营及王府传拳时,牛汉卿先师与杨氏

父子同朝为官。袁世凯立宪后,牛汉卿在中南海任总统府武术教习,

传授宫廷太极拳架子,所以这套拳受杨氏拳风格的影响是显而易见的。

牛家铺太极拳将阴阳背丝扣贯彻始终, 明显地展现了阴阳背丝扣在各

式中运用,既要松活,又要环环紧扣不松懈。体现出猴筋、蛇骨、骡

马皮、金鸡抖翎等坚实的牛家铺太极拳的功底,堪称太极拳之精品。

然近百年来这套拳仅为牛汉卿先师的家传秘籍,不轻易传人,因此转

播不广。牛汉卿晚年的忘年挚友后来成为他的得意门生的耿桂馨先生,

于三十年代得此艺后,因受历史条件及挑选人才所限,至六十年代末

才将此艺传于弟子王强。王强老师(1933-2008)天津市人,河北天津

师范学院体育系毕业,曾在河北石油学院、承德民族师范学院任教,

为体育专业副教授。王强老师自幼酷爱武术,一生从师多人学艺,早

年拜武术前辈宋子嘉(李玉林之高徒)习弹腿、五十年代拜张树凯老

师(张品斋之高徒)习形意拳、七十年代拜耿桂馨老师(牛汉卿之高

徒)习牛家铺太极拳(即宫廷太极拳)及枪、棒、剑等器械,1990年

拜在北京著名武术家王培生先生门下,成为他的入室弟子习练吴氏太

极拳及形意拳、八卦掌,深得各位恩师的示爱。王强老师追随耿桂馨

先生近二十年,得此艺后经自己多年研习实践又有所发展。王强老师

为了弘扬武术事业,使牛家铺太极拳不失传于世而后继有人,于九十

年代首传牛家铺太极拳于承德避暑山庄,回天津故里之后也有传人弟

子。

此拳的基本要领与其它派别的太极拳大体一致,这是太极拳之共

性,然而牛家铺太极拳却独具特色。正象老师当年说的:“牛家铺太极

拳将阴阳背丝扣贯彻始终,成其为根本功夫,所以说阴阳背丝扣是牛

家铺太极拳之母,只有掌握了阴阳背丝扣,才能进入牛家铺太极拳的

真正门径。”阴阳背丝扣在此拳中打法与其他拳中出现过的背丝扣在体

现上有所不同。阴阳背丝扣在牛家铺太极拳中是运用到每一式的各环

节,而且式与式的连接都体现了阴阳背丝扣的变化。如三十二式中的

野马分鬃是活步,单鞭则要求像鞭子一样甩出去,做时由脚而胯而腰

脊柱及肩要一环扣一环的发出,明显地展现了阴阳背丝扣在各式中运

用,既要松活,又要环环扣紧不松懈。这样技击性、实用性更强了,

这体现出猴筋、蛇骨、骡马皮、金鸡抖翎等坚实的牛家铺太极拳的功

底。

此外牛家铺太极拳在原套路架子熟练后,可以打破原有套路固有

程序,在动作方向、方位角度、步法、架子高低、速度、混合架子等

方面采用各种不同的规格练法,这正是牛家铺太极拳具有的在实战中

应变能力和自由搏击能力等高层次素质训练的特点。但在立规矩阶段,

走盘架子时一定要遵循老师在“拳理”、“拳法”上所要求的要领,严

格按拳谱所定,一丝不苟地训练。特别是基本功——阴阳背丝扣的特

殊训练,正象天津弟子朱念珍说的:“在老师身边进行阴阳背丝扣的单

项训练,有时一天中一练就是几个小时。‘画’背丝扣时还要连同脊柱、

同时鼓荡内气„„老师常在一旁提醒‘气益鼓荡,顶要提’这一切至

今难忘!”老师说:“没有阴阳背丝扣的基本功是打不出牛家铺太极拳

风格的,有了扎实的基本功,才能在套路熟练后打出变盘架子和拆盘

架子而不失此拳种的精神。”因此《牛家铺太极拳资料汇编》的出版具

有重要意义。这本书让所有习练者有所依据,有所遵循,认真地打出

原汁原味儿的牛家铺太极拳,使之经久不失真。

王强老师从事武术教学几十年,教法丰富,因材施教,对不同年

龄,不同身体素质,不同文化程度,不同功底,不同接受能力等的弟

子,其教法各不相同,因此诸弟子在接受功夫上就有所差别,打出不

同姿势和内容的拳也是必然的,正象弟子朱迎熙说的:“老师教拳不拘

一格,常强调一种式子,多种打法。例如玉女穿梭式就列出有跳步、

插步、弓步、活步等等。老师拳艺之丰富,让我们感叹,老师就是一

本太极拳大字典,取之不尽,用之不竭!在天津传牛家铺太极拳一百

零八式时就因我们身体条件和年龄所限对拳中大幅度的窜、蹦、跳、

跃以及扫镗腿、旋风脚等动作曾进行过调整,但在拳技的内涵上要求

更加严格、丰富、灵活了。”

另外,老师在一生在自身修炼及从事武术教学中也是一个边练边

悟的过程,“学海无涯”道理就在于此,老师早年与晚年在对拳理的认

识及体悟上会越来越深刻,越来越成熟,从而不断地发展了牛家铺太

极拳。针对有些弟子对各地拳势的称呼差异,如所谓“天津派”的、

“承德派”的等等,老师在时也曾风趣地谈过这类问题。今天看来,

一个拳种,同一个老师亲传打出不同风格也是客观存在的。回顾太极

拳发展历史,也不难理解诸如此类的问题。当今普及最广的杨氏拳,

自1928年杨禄禅之孙杨澄甫宗师从北京传拳后,南下上海、南京、广

州等地,一路传拳,一路改拳,其后各地出现各派系的太极拳。可以

说,杨式拳是在发展中成长起来的,它的发展使太极拳当年只有权贵

享受的“阳春白雪”,传播到了平民百姓,使太极拳得到大普及、大发

展,在今天称之为传统套路的拳种,同一式子动作,打法各地有所差

异的随处可见。现在只有在国家规定套路中,如二十四式、四十二式、

四十八式等,即是为了竞赛而统一标准,便于全民普及、国家体委综

合了各式太极拳的精华,做到了拳势动作的全国标准化,民间传统套

路是很难做到这点的。但我们要十分严肃地对待上述问题,要看到我

们同门兄弟中尚有不少人在打牛家铺太极拳时属于立规矩阶段,属于

走盘架——这是牛家铺太极拳的标准即母架。一定要按其规矩、规范

要领,一招一式严格训练,打出牛家铺太极拳的精神,特别是练习掌

握阴阳背脊丝扣的基本功。这也是牛家铺太极拳提高防卫技击功夫的

必要训练手段之一。要知道:“不会走,就要跑,会跌跟头的。”

王老师远走了,老师在牛家铺太极拳这一拳种上的建树是留给我

们的一笔宝贵财富。此拳不论是在冠名上,还是在此拳理拳法的挖掘,

由前辈的口传心授发展到专业理性阶段的确立门户上,特别是在破门

户之见能保持自家特点又吸取各家之长的继承发展上,和在一定规模,

有一定范围的传播上都做出了贡献,这些是值得我们珍惜的。今天我

们拥有这本“汇编”,有如老师就在身边,一定要好好习练,武装头脑

贯彻于实践,使牛家铺太极拳在我们这一代传承中发扬光大。

王景成 林铁山

2009年5月