汉语方言的历史

- 格式:ppt

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:21

简史汉代时期在汉代,共同语有了进一步的发展,当时把共同语叫做通语。

各地讲不同方言的人可以用通语进行交际。

从秦汉开始,黄河沿岸的中原人陆续向南方迁移,把河洛古语带到南方。

晋代时期晋代五胡乱华、衣冠南渡以后,中原雅音南移。

不同的政权都按照其首都的方言为标准音。

北方朝代建都各有不同,但是传统上以洛阳话为标准音;南方一般建都在建康(今南京),所以建康话为标准音。

西晋后,由于北方游牧民族南下,他们逐渐开始和汉族交流生活,因此他们的口音也渐渐影响到了中国北方地区:比如西晋后的洛阳话和晋代前的洛阳话已经有很大差别。

而建康话是南迁的晋王室的语言和当地语言(主要是当时的吴语)融合形成的。

相对而言,建康话的变化比较小,汉族知识分子主流上以南方的建康话为正统。

隋代时期隋朝统一中国定都长安。

由于当时中国北方地区长期在北方游牧民族统治之下,汉族习俗文化发生了极大的变化,一心想恢复汉族礼乐的隋文帝做了很多恢复汉族文化的举措,其中包括命陆法言等编著《切韵》,审定比较经典、纯正的汉语。

《切韵》音系为参考洛阳话和建康话为主。

除了官韵外,在当时南方,经济中心城市扬州的方言——吴语也悄悄地流行开来。

扬州话是普遍认为的第一个以城市经济文化优势,自发形成的通用语。

另外,吴语也是日语吴音的来源。

唐代时期唐代在《切韵》的基础上,制定《唐韵》作为唐朝标准音,规定官员和科举考试必须使用唐韵。

而唐代政治中心长安的方言并没有很高的地位。

甚至据说当时皇帝因为说长安方言而被谏臣指为不标准。

但是,长安话仍然比较流行。

长安话是日语汉音的来源。

宋代时期宋代在《唐韵》的基础上,制定《广韵》。

后来由于《广韵》和当时的语音差别很大,南宋时代的刘渊又著《平水韵》。

遗憾的是,《平水韵》的影响力未及《广韵》。

元代时期中国元朝以首都大都话为基础,制定《中原音韵》,作为标准音。

这样,《广韵》标准音地位丧失了。

并且,中国北方的方言有朝着大都话靠拢的趋势。

也有人表示,元代的标准音是蒙古式汉语,丢失了很多传统汉语的特征。

中国语言发展的发展历程中国语言的发展历程可以追溯到数千年前的古代汉字文字系统。

下面将按照时间顺序概述中国语言的发展历程。

1. 古代汉字文字(约公元前1600年-公元1840年):中国最早的文字系统是古代汉字文字,其起源可以追溯到商代和西周时期。

汉字的发展经历了甲骨文、金文、篆书等不同的阶段。

古代汉字文字是主要的书写系统,记录了中国古代文化和历史的重要资料。

2. 古代汉语(公元前3世纪-公元14世纪):古代汉语是以汉字为基础的口语形式。

在古代,中国经历了多个朝代的更迭,不同地区的方言逐渐演化并形成了不同的古代汉语方言体系,如古汉语北方方言和古汉语南方方言等。

3. 中古汉语(公元9世纪-公元14世纪):中古汉语是古代汉语进一步发展演化的阶段。

随着唐朝和宋朝的兴起,中原地区的方言成为中古汉语的主要基础,并逐渐形成了官方语言的规范。

中古汉语的发展也受到外来语言的影响,如佛教经典的汉译对汉语的词汇和语法产生了一定的影响。

4. 近代白话文(19世纪末-20世纪初):19世纪末期,中国进行了一系列的改革运动,其中包括了对汉字文化的改革。

在这一时期,一些学者开始提倡使用白话文进行写作和交流,以促进汉语的现代化。

这对中国语言发展产生了深远的影响,也帮助形成了现代标准汉语。

5. 现代标准汉语(20世纪初至今):20世纪初,随着新文化运动和中国共产党的创建,中国采取了一系列的语言改革和标准化措施。

在这个过程中,基于北方方言的官话成为了中国的共同语言,并在教育、媒体和政府中广泛使用。

现代标准汉语的规范化也进一步促进了中国语言的统一和普及。

总结来说,中国语言的发展历程可以分为古代汉字文字、古代汉语、中古汉语、近代白话文和现代标准汉语等阶段。

这些阶段的发展与中国历史、文化和社会变迁密不可分,同时也受到外来文化和语言的影响。

如今,中国语言已经成为世界上使用人数最多的语言之一,在国际交流和文化交流中发挥着重要的作用。

七大汉语方言汉语是世界上使用人数最多的语言,它是中国的官方语言,也被许多国家和地区的华人所使用。

汉语其中包括了众多的方言,每一种方言都有着独特的语音、词汇和语法等特点。

在这众多的方言中,有七大汉语方言是最具代表性的,它们分别是普通话、粤语、闽南语、客家话、上海话、吴语和湘语。

这些方言分布在中国的不同地区,对人们的生活、文化和交流都产生了重要的影响。

本文将对这七大汉语方言的起源与发展进行探讨。

普通话普通话是中国的国家通用语言,它基于北京官话,是现代汉语的标准发音。

普通话的基础可以追溯到清朝的古典北京话,当时的北京话已经成为文官和功臣之间日常交往的标准语言。

在清朝以后,北京话成为了民间的通用语言,并在现代汉语标准化的过程中被普遍采用。

在1920年代至1930年代,国民政府开始在全国范围内推广普通话,建立了国语推广会等组织,用以推广普通话。

1949年,中华人民共和国成立后,普通话成为中国的国家通用语言。

在1980年代,国家实施了普通话推广计划,普通话得到了进一步的普及。

粤语粤语是中国南部广东省、香港、澳门等地区的方言,它属于汉藏语系汉语族粤语支的一种。

据考证,粤语的起源可以追溯到古代中国的西南部地区,随着历史的演变,粤语逐渐形成了今天的特有的语音、词汇和语法等特点。

粤语在广东省和香港地区非常普遍,而且在海外的华人社区也有着广泛的使用。

粤语有着浓厚的地域文化特色,它是广东省和香港地区的语言之一,与普通话不同,粤语在这些地区有着重要的地位。

同时,粤语也是世界上使用人数较多的方言之一。

闽南语闽南语是中国东南沿海福建省福州、厦门、泉州等地区的方言,它属于汉藏语系汉语族闽语支的一种。

闽南语的形成可以追溯到古代中国海南岛及其周边地区,它集中在福建南部和广东东部的一带,并且广泛分布在东南亚的海外华人社区。

闽南语有着与普通话截然不同的语音、词汇和语法等特点,是福建省和东南亚地区的重要方言之一。

客家话客家话是中国南部地区客家人所使用的方言,它属于汉藏语系汉语族官话支的一种。

中国历代语言的变化可以追溯到周以前,当时的标准语是《诗经》的语言,也被称为雅言,主要流行于黄河流域中原地区。

随着朝代的更迭,语言也在不断变化。

秦朝时期,广东、福建、江西、广西、湖南以及台湾地区的客家话最接近汉朝、三国以及晋朝几代的“普通话”。

汉朝时期,客家话继续流行,而宋朝时期,官方语言称为“正音”或“雅音”,以河南开封话为标准。

明朝时期,官话以南京音为基础,南京官话成为汉语标准语。

清朝时期,满语为国语,但随后汉语官话成为国语。

在隋唐时期,因为政治中心一直在长安,陕西话被定为“普通话”,并称作“汉音”。

在唐朝时期,孙愐在《切韵》的基础上制定了《唐韵》,唐韵音成为了唐朝的标准音。

在各个朝代中,由于政治、文化、人口迁移等多种因素,语言也在不断演变和变化。

但总体来说,各个朝代的官方语言都是以当时都城的方言为基础。

汉语方言的历史层次及其类型上海师范大学语言研究所 潘悟云内容提要汉语方言形成的特殊历史,使它具有多个历史层次的叠加。

历史层次有几种类型,一种是音变滞后层,另一种是外来借用层。

这两个层次以外的是主体层。

历史比较只能在同一个历史层次内进行,所以在作历史比较以前,必须先作历史层次处理。

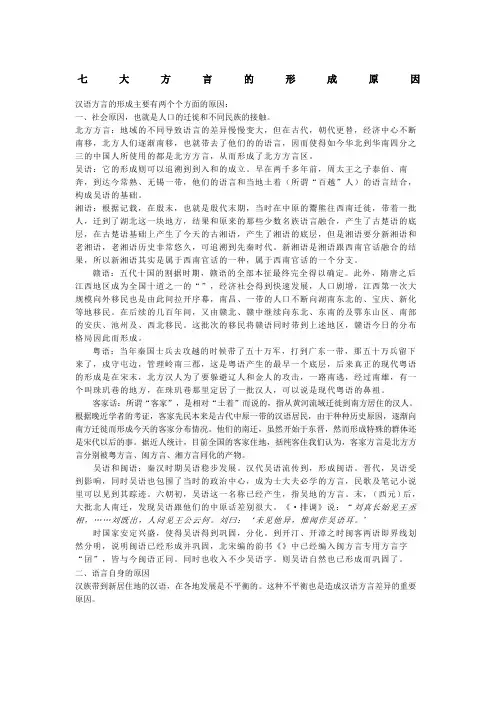

关键词 历史层次 历史比较 音变滞后 借用 主体层次一、历史层次与历史比较法。

历史层次的提出与历史比较法的运用密切相关。

前个世纪,历史比较法在中原标准语中的运用取得很大的成功,高本汉对《切韵》系统的构拟是一大标志。

但是,此后一些学者想通过汉语现代南方方言的历史比较直接构拟这些方言的母语,却成绩不大。

于是,语言学家们在反思,是不是这与南方方言的性质有关。

历史比较法是在印欧语历史比较基础上建立起来的,印欧语的语言演变过程有如下图:关于汉语方言的形成历史在很大程度上受这种史观的影响。

一般会认为从原始汉语分化出古代的江东方言、江南方言、中原雅言等等。

从江东方言分化出吴语、闽语等等。

但是,魏晋以前中国南方还是非汉族居民占大多数,载靖与曹操书自述从会稽“南至交州,经历东瓯、闽越之国,行经万里,不见汉地”。

诸葛恪镇压丹阳山越,“献戎十万”,未被抓获的自然更多,可见在靠近金陵的丹阳,山越人数就已经数以十万计了。

这些异族早就开始接受汉语,《越绝书·吴内传》记录勾践向越民发布的“维甲令”中,汉语词与百越语词夹杂,反映当时越语已经开始汉化。

但是这种汉化是一个漫长的过程。

随着汉移民与汉文化的不断影响,这些非汉族语最后变为汉语的一种方言。

而且,即使变作汉语以后,它们还是不断接受中原权威方言的影响,这种语言史观可以图示如下: L 211 L 221 L 122 L 212 。

。

。

。

。

L L 1 L 2 L 11 L 12 L 21 L 22 L 222 L 121 图1这种过程一直持续到现代。

例如上海方言中,见母二等字“家”白读 ,出现于“大家” 这些口语中。

中国古代方言发展历程中国古代方言发展历程可以追溯到上古时期。

由于地理和政治因素,中国大地上形成了多种语言,各具特色。

在长期的交流和演变过程中,这些语言逐渐发展成为了今天的方言。

在上古时期,不同部落各自形成了独特的语言。

例如,中原地区的古汉语逐渐发展成为了现代的普通话。

而南方的吴语、粤语、闽语等方言也在这个时期开始产生。

随着战国时期的结束和秦朝的统一,汉字的统一标准开始推行,古汉语也逐渐成为通用的语言。

然而,由于地理和政治的分割,各地方言依然保留了自己的独特特色。

到了隋唐时期,中原地区成为了政治和文化的中心,古汉语逐渐成为了通用的书面语言。

然而,各地方言的差异依然存在,并且在民间的口头交流中依然广泛使用。

这个时期的方言以中原方言为基础,各地方言逐渐向中原方言靠拢。

宋代时期,南方的文化逐渐崛起,南方方言开始在文学和艺术上占据重要地位。

例如,南宋时期的宁宗古琴词就使用了大量的吴语词汇。

同时,南宋时期的《诗话总龟》也提到了南方方言和中原方言的差异。

明清时期,方言的差异更加明显。

尽管普通话作为官方语言得到了推广,但各地方言在民间的使用依然广泛。

例如,清代的鲁迅先生所使用的方言就是宁波方言。

到了近代,随着交通和通讯的发展,各地方言之间的差异逐渐减少。

普通话作为官方语言在全国范围内得到了广泛推广和应用。

然而,各地方言在民间的使用依然存在,并且在不同的地区有不同的发音和词汇。

总结起来,中国古代方言的发展历程可以概括为多语言并存,通用汉字,各地方言向中原方言靠拢,南方方言的兴起,方言差异明显,普通话的推广和方言的并存。

在今天,中国方言依然丰富多样,反映了中国悠久的历史和多元的文化。

古汉语语音的历史分期

古汉语是最古老、最发达的华语语系,发展历程悠久、复杂而改变多端。

古汉语语音的变化,可以根据其演变的历史阶段进行划分,即古汉语语音的历史分期。

自古汉语语音以前,到近代中国各大方言语音的形成,它总共经历了6个历史阶段。

首先,早期古汉语语音有三大方面的特点:一是声调少;二是无回声;三是元音书写丰富。

这种早期古汉语语音,几乎与现代汉语十分相似,可以追溯到西汉末年。

早期古汉语语音特征包括特殊音素、声调变化不明显以及词汇词素异质性。

其次是两汉朝语音,其最大的特点是声调明显发生了变化,两汉期的声调主要是以二十节来描述。

在声调之外,元音读音的变化也很明显,在这期间古汉语词汇丰富,元音读音也出现了大量的变化。

随后的秦汉朝古汉语语音特点有:声调减少,变化较大;元音变得模糊不清,元音读音出现了大量变化;秦汉朝词汇词素异质性增加,形成了汉语词汇形成现象。

接下来,字词化期古汉语语音又被称为隋唐语音,其最大特点是声调进一步减少,元音变得模糊不清,词汇出现复杂性增加。

同时,字词化过程中改变了汉语语音系统、语音形态与音位系统,同时也出现了声母字母表,彻底改变了古汉语的语音特征。

最后,从中国北宋元代起,古汉语语音发生了新的变化,此时各大方言语音逐渐形成,此时的变化主要是声母的变化,该声母变化比秦汉朝有明显的改变,变化最大的是乙离、知移、若干元音的改变,

这些影响了汉语发音的方言特征。

总之,从古汉语语音发展史来看,它经历了6个历史阶段,每个阶段都伴随着语音的变化,这使古汉语语音发生了从简单到复杂,从古老到现代的演变。

虽然古汉语的变化漫长而复杂,但经过数千年的发展,它仍然是最古老、最发达的华语系统。

七大方言的形成原因汉语方言的形成主要有两个个方面的原因:一、社会原因,也就是人口的迁徙和不同民族的接触。

北方方言:地域的不同导致语言的差异慢慢变大,但在古代,朝代更替,经济中心不断南移,北方人们逐渐南移,也就带去了他们的的语言,因而使得如今华北到华南四分之三的中国人所使用的都是北方方言,从而形成了北方方言区。

吴语:它的形成则可以追溯到到入和的成立。

早在两千多年前,周太王之子泰伯、南奔,到达今常熟、无锡一带,他们的语言和当地土着(所谓“百越”人)的语言结合,构成吴语的基础。

湘语:根据记载,在殷末,也就是殷代末期,当时在中原的鬻熊往西南迁徙,带着一批人,迁到了湖北这一块地方,结果和原来的那些少数名族语言融合,产生了古楚语的底层,在古楚语基础上产生了今天的古湘语,产生了湘语的底层,但是湘语要分新湘语和老湘语,老湘语历史非常悠久,可追溯到先秦时代。

新湘语是湘语跟西南官话融合的结果,所以新湘语其实是属于西南官话的一种,属于西南官话的一个分支。

赣语:五代十国的割据时期,赣语的全部本征最终完全得以确定。

此外,隋唐之后江西地区成为全国十道之一的“”,经济社会得到快速发展,人口剧增,江西第一次大规模向外移民也是由此间拉开序幕,南昌、一带的人口不断向湖南东北的、宝庆、新化等地移民。

在后续的几百年间,又由赣北、赣中继续向东北、东南的及鄂东山区、南部的安庆、池州及、西北移民。

这批次的移民将赣语同时带到上述地区,赣语今日的分布格局因此而形成。

粤语:当年秦国士兵去攻越的时候带了五十万军,打到广东一带,那五十万兵留下来了,戍守屯边,管理岭南三郡,这是粤语产生的最早一个底层,后来真正的现代粤语的形成是在宋末,北方汉人为了要躲避辽人和金人的攻击,一路南逃,经过南雄,有一个叫珠玑巷的地方,在珠玑巷那里定居了一批汉人,可以说是现代粤语的鼻祖。

客家话:所谓“客家”,是相对“土着”而说的,指从黄河流域迁徙到南方居住的汉人。

根据晚近学者的考证,客家先民本来是古代中原一带的汉语居民,由于种种历史原因,逐渐向南方迁徙而形成今天的客家分布情况。

普通话的历史由来普通话的由来最早要追溯到汉民族共同语的产生,但这只是普通话形成的一个基础,新中国成立后的汉民族共同语才叫普通话。

下面是店铺为大家分享关于普通话的历史由来,欢迎大家阅读浏览。

普通话的由来:根据研究和史料来看普通话的由来最早要追溯到汉民族共同语的产生,但这只是普通话形成的一个基础,新中国成立后的汉民族共同语才叫普通话。

民族共同语是民族内部共同用来交际的语言,是识别一个独立民族的主要标志之一。

普通话的由来的源头:汉民族共同语最晚在上古的夏商周时期就产生了。

当时的民族共同语叫“雅言”,主要流行于黄河流域,我国第一部诗歌总集《诗经》的语言就是雅言。

汉代的民族共同语叫“通语”。

唐宋时期,人们写文章、作诗词非常注意使用“正音”(国家颁布的读音)。

明清时期的汉民族共同语叫“官话”。

民国时期汉民族共同语叫“国语”。

新中国成立后的汉民族共同语叫“普通话”。

汉语自古以来有方言同时也有共同语。

根据历史记载,春秋时候孔夫子时代管共同语叫雅言。

孔夫子的出生地用现在的地理方位说就是山东人。

孔夫子有三千多徒弟来自当时的各地,古代也有方言,各地的学生都讲自己的方言,孔夫子讲课的时候怎么能够让来自各地的学生都听得明白呢?因为当时有共同语叫雅言,所以孔夫子在讲学的时候用雅言,这样交际没有什么障碍。

这种叫做“雅言”的共同语言便是普通话的由来源头。

根据历史记载,在汉代,共同语有了进一步的发展,当时管共同语叫做通语。

各地讲不同方言的人可以用通语进行交际,这是古代的情况。

降及唐宋,即使在北方,口头语言与书面语言的差别显著增大了。

富丽堂皇的.唐诗中,已经采纳了一些当时的口语。

隋朝开始,江南成为中国经济最发达的地区,因此江南的吴音(苏州白话)也成为一种通行语。

宋代的汉文更出现了口语化的倾向。

著名的大思想家朱熹的弟子所编的《朱子语类》,在很大程度上保留了朱熹使用宋代口语讲授和谈话的原貌。

这证明即使像他那样文化修养很高的士人,尽管还是用古文写作,但平日的言谈,甚至讲授儒家经典,也已经不可能像六七百年前的北方庶民那样,“其辞多古语”,但他作为“读书人”,说的还是洛阳话。

中国方言的历史

中国方言的历史可以追溯到古代,不同方言的形成和发展受到多种因素的影响,如地理、社会、政治、经济等。

在中国历史上,由于长期的分裂和战争,使得汉语逐渐形成了不同的方言。

这些方言在语音、词汇、语法等方面都有所不同,有时甚至难以相互理解。

在古代,方言的形成和发展主要受到政治、地理等因素的影响。

例如,在春秋战国时期,由于周王室的衰微和诸侯国的兴起,各地的地方语言逐渐分化,形成了不同的方言。

此外,随着人口的迁徙和民族的融合,也促进了方言的形成和发展。

在中国历史上,长期的分裂和战争也使得方言的差异更加明显。

例如,在南北朝时期,由于北方战乱频繁,大量人口南迁,使得南方地区的方言逐渐形成和发展。

同样地,在元朝和清朝时期,由于蒙古和满族的统治,北方方言也受到了很大的影响。

在现代,虽然普通话已经成为中国的官方语言,但在不同地区仍然存在着不同的方言。

这些方言在语音、词汇、语法等方面都有所不同,但它们都是同一种语言的变种,而不是独立的语言。

总的来说,中国方言的形成和发展是一个漫长而复杂的过程,涉及到多种因素的影响。

中国语言发展的发展历程中国语言的发展历程可以追溯到数千年以前。

随着时间的推移,中国语言经历了多次演变和发展,形成了今天的多元化语言体系。

中国是一个多民族国家,拥有丰富多样的语言。

早在远古时期,中国的先民使用象形文字进行交流。

这些象形文字逐渐发展成为更加简化的象形文字和指事字,随后进一步演化为汉字。

汉字成为现代中国语言的基础,无论是书面语言还是口语都有广泛的运用。

从古代到现代,中国的语言发展经历了多个时期。

古代的汉语分为古汉语和中古汉语两个阶段。

古汉语是公元前6世纪至公元6世纪的语言形式,它以古代文学作品为代表,如《诗经》和《楚辞》等。

中古汉语是公元6世纪至14世纪的语言形式,这个时期的语音和词汇出现了一些变化,开始有一些口语化的特点。

随着时间的推移,汉语又分化为不同的方言。

由于中国地域广阔,不同地区的人们在语言方面有着自己的特色。

最早出现的方言是官话,它是古代汉语的一种变体,被用作国家的官方语言。

后来,其他方言如粤语、闽南语、湘语等也开始发展。

在现代,中国的语言发展进入了一个新的阶段。

随着交通和通讯的发展,各地方言和官话之间的交流更加频繁。

同时,外国语言的影响也逐渐增加。

英语、日语、法语等外语的学习成为越来越多人的需求。

为了方便交流和统一标准,中国政府制定了普通话作为全国的统一语言。

普通话在近代中国成为主要的官方和教育语言,被广泛使用。

此外,中国的语言发展还受到了科技的影响。

随着互联网和智能手机的普及,人们开始使用更多的网络词汇和新的表达方式。

这些新兴的语言形式使得中国语言体系更加多元化。

总的来说,中国语言的发展历程丰富多样,从古代的象形文字到现代的普通话和方言。

这是中国文化和历史的重要组成部分。

随着社会的发展和科技的进步,中国的语言将继续演变和发展,为人们提供更多的交流和表达方式。

汉族的先民开始时人数很少,使用的汉语也比较单纯。

后来由于社会的发展,居民逐渐向四周扩展,或者集体向远方迁移,或者跟异族人发生接触,汉语就逐渐地发生分化,产生了分布在不同地域上的方言。

汉语方言分布区域辽阔,使用人口在9亿以上。

汉语方言的形成和发展跟社会的发展和变化息息相关,只有密切联系汉族和中国社会发展的历史进行研究,才有可能了解汉语方言形成和发展的具体过程。

......相传黄帝时中原有万国,夏朝为三千,西周初期还分封八百诸侯,那时候汉语及其方言的情况到底如何,因史料很少难以具体论述。

但中国社会发展到春秋战国时代,汉语的方言差别已可以从先秦古籍的记载中得到证实。

《左传·文公十三年》(公元前614):"秦伯师于河西,魏人在东。

寿余曰:‘请东人之能与夫二三有司言者,吾与之先'使士会。

"这段记载说明当时黄河东西的汉语方言已有差异。

《孟子·滕文公下》:"孟子谓戴不胜曰:‘...有楚大夫于此,欲其子之齐语也,则使齐人傅诸,使楚人傅诸?'曰:‘使齐人傅之。

'曰:‘一齐人傅之,众楚人咻之,虽日挞而求其齐也,不可得矣;引而置之庄岳之间数年,虽日挞而求其楚,亦不可得矣。

'"这里说到齐语、楚语,表明在公元前3、4世纪孟子生活的战国时代,北方的汉语方言跟南方的汉语方言已有相当显著的差异。

秦始皇消灭了各诸侯国,建立起统一的封建帝国,实行"书同文","罢其不与秦文合者"。

这种规定标准字体、使汉字定型化的工作在一定程度上约束了方言的发展,但方言的分歧还是明显地存在,这在后来西汉扬雄所著《□轩使者绝代语释别国方言》(简称《方言》)一书中反映得十分清楚。

《方言》是一本各地方言比较词汇集,所收词语按通行情况大体可分4类:①通语,是各地普遍通行的;②某地某地间通语,通行区域较广的;③某地语,通行区域较窄的;④古今语(或古雅之别语),是冷僻古语之残留,通行区域很窄。

中国方言起源故事

中国方言的起源可以追溯到古代的语言演变和地域分化过程。

以下是一个关于中国方言起源的故事:

很久很久以前,中国大地上只有一个统一的语言,人们相互交流没有障碍。

然而,随着时间的推移,人们开始分散居住在不同的地方,逐渐形成了不同的社群和文化。

由于地理环境、气候条件、历史背景等因素的影响,不同地区的人们开始使用不同的发音、词汇和语法规则来表达自己的思想和感情。

这种语言的差异逐渐演变成了方言。

随着时间的推移,方言逐渐形成了各自独特的特点和风格。

人们在日常生活中使用方言与家人、朋友和邻居交流,形成了地域性的语言习惯和文化传承。

中国方言的形成和演变是中国历史和文化多样性的体现。

每个方言都有其独特的韵味和特点,反映了不同地区的历史、民俗和文化传统。

尽管中国方言的存在使得不同地区的人们在交流时可能会遇到一些困难,但它也是中国文化的丰富和多样性的体现。

方言的存在让我们更好地了解和欣赏中国各地的独特之处,促进了地方文化的传承和发展。

汉语通语和汉语方言的历史绵延千年的河洛情结——汉语通语和汉语方言的历史作者:南方的麦子1953一汉语通语和方言的前身中国在殷商以前的语言生活状况不易了解,暂不讨论。

目前可以肯定,商代后期的语言即殷墟(今河南北部安阳)的语言(下面称为“商语”),是汉语的祖语,或者说是“前身”。

当时的周(在今陕西)及附近的羌、戎等的语言可能是藏缅语祖语的一支,越(从今江苏、浙江、福建、广东直到广西)的语言大约是壮侗语的祖语(不排除有南岛语的祖语),楚(今湖北)的语言可能是苗瑶语的祖语,夷(分布在今山东、江苏、安徽等地)讲的是什么语言目前不清楚。

周围还有好些文化、语言各不相同的部族,它们奉国力强大、文化先进的殷商为宗主,这是一个以殷商为首的松散部族联盟,还不是真正的国家。

对周要多说两句。

秦汉是周的继承者,所以一般会觉得周是正宗的汉族祖先。

但据俞敏先生考证,周跟羌、戎的血缘更接近,如此则周的语言本也是一种藏缅语。

周人自称是夏的直系后裔,那是代殷之后的政治宣传手法,有拉大旗的嫌疑,恐不能当真。

不过周人确有继承夏文化的真切愿望,这是肯定的。

部族联盟内的各部族各有自己的语言,而商语在联盟内有特殊的、上层的地位,殷商以外的部族在各自使用自己母语的同时,也使用商语(至少其上层分子是如此)。

设想周文王作为殷商的臣子“西伯”,他跟商纣王说话用什么语言?当然只能是商语。

就是说,臣服于殷商的各部族会有不少双语人。

但商语尚不具有后代“民族共同语”的性质,只算是部落联盟内的“宗主语言”。

周人说的商语必然带有周人语言的一些成分,夷人说的商语必然带有夷人语言的一些成分,等等。

这些带有外族语言成分的商语,是商语在外族中的变体。

当时,这样的商语变体应该有很多,它们是后代汉语方言的前身。

当然,从道理上说,在商直接统治的区域(今河南、山东、河北各一部)内也会有商语的方言,但差异应该很小。

二成周奠定上古通语的基础周自身的文化不很发达,周人在还奉殷商为宗主的时候,已经接受了很多殷商的文化,而且使用商语和殷商文字。

历史地理第九辑现代汉语方言地理的历史背景2•周振汉语方言有一个长期的形成和发展过程O远古时期的汉族先民生息的地域范围不大,语言也比较单纯。

后来随着社会的发展,他们的活动空间越来越大,有些人更播迁和I••流徙到较远的地方,与其他民族发生接触,使■L古代汉语因此而慢慢发生分化,产生了分布♦在不同地域上的方言。

经过几于年演化的结果,现代汉语被认为可以分成七大方言,即北方方言,吴方言•湘方言•粵方言「闽方言廉赣方言和客方言。

这些方言有各自的分布通行地域,每个方言内部又可再行分区划片,构成■■一副现代汉语方言地理的完整面貌口本文的任务即在于从移民活动和行政区划两个重要因素来揭示和分析现代汉语方言地理形成的♦.历史背寮。

J、1•.1、J■-:中国历史”上的移民,大别之看两类,三是人昆自动的流诫:一宾政府有计划的移氤誠者多由于战乱:灾荒、饥僅或人口膨胀所引起,后者则是为了某种政治、军事或经济上的目的。

纵观历史上所有的移民活动,其迁徙t大方向主要是由北而南•其次是由东到西夕反■向而行的例子则比较少见,这一重要特点产生了汉语南方各方言的最初源头,并形成今夭汉语方言地理的格局。

现代汉语的北方方言自然是古代生活在中原地区的华夏族及其后身汉族所用语言,经过数千年按期发展并受周围少数民族语言影响的直接结果,而分布在中国南方的汉语■其他方言溯其源则发端于历史上黄河中下游地区人民的几次南下移民活动。

在南方吴、湘、粤、闽、赣、客六大方言中,要数吴方言的源头最为久远。

据《史记•吴太伯世家》记载,周太王之子太伯.仲雍为了让h贤于其弟季历(周文王之父〉而避地至今江苏无锡一带。

这个记载暗示三千年前的先周时代,在经过一场政治变动后,有一支移民A陕西渭水流域迁到江南太湖流域。

这支移审的文化比当地的荆蛮文化要高,所以太伯、命駆成了新居地的首领,建立了昊国,移民们询带■.-•••・・・h恭的语首可能成为后来奠芳盲的最早渊匾。

比吴方言稍晚的鳧湘方言。

汉语语音史的

发展

汉语语音史的发展一般被分为五个时期:

1、夏商时期(公元前2000年-公元前770年):这一时期是中国历史上汉语语音系统形成的开始。

在这一时期,汉语语音系统已经形成了四种声调:阴平,阳平,上声和去声,以及低音(阴去)和高音(阳去)之间的对立。

2、战国时期(公元前770年-公元前221年):在这一时期,汉语语音系统出现了大量的变化,其中最重要的是声调的变化,由原来的四声变为六声:上声,去声,入声,上入声,去入声和仄声,使得汉语发生了重大的改变。

3、汉代(公元前221年-公元220年):在这一时期,汉语语音系统发生了进一步的发展,主要表现在声调方面。

中古汉语的声调系统已经发展成十三声:上声,去声,入声,上入声,去入声,仄声,上仄声,去仄声,入仄声,上入仄声,去入仄声,上去声和上去入声。

4、唐宋时期(公元618年-公元1279年):在这一时期,汉语语音系统发生了显著的变化,主要表现在声调方面。

宋代的汉语声调系统已经发展成十五声:上声,去声,入声,上入声,去入声,仄声,上仄声,去仄声,入

仄声,上入仄声,去入仄声,上去声,上去入声,仄韵母和上仄韵母。

5、明清时期(公元1368年-公元1911年):在这一时期,汉语语音系统发生了进一步的变化,其中最重要的是声调的变化,由原来的十五声发展成今天的四声。

此外,还出现了许多音变现象,如后元音的变化、辅音的变化、韵母的简化等。