胃液及其分泌调节

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:23

胃液分泌知识点总结胃液是胃黏膜上皮细胞分泌的一种液体,它在消化和杀菌方面发挥着重要作用。

胃液主要由盐酸、胃蛋白酶和黏液组成,它们协同作用,可以分解食物中的蛋白质、糖类和脂肪,使之转化为可吸收的营养物质。

本文将对胃液的成分、分泌调控、功能以及与胃病的关系等方面进行详细介绍。

一、胃液的成分(一)盐酸盐酸是胃液中最主要的成分,其主要作用有三个方面:1.促进胃蛋白酶的活性化。

胃蛋白酶是一种在酸性环境下才能发挥作用的酶,盐酸的存在可以调整胃液的pH值,使其酸度达到最适宜的条件,从而促进胃蛋白酶的活性化。

2.杀菌。

盐酸可以将胃液的pH值维持在1.5-2.5之间,这样的极强酸性环境可以杀灭大多数细菌、病毒和寄生虫,保护胃黏膜免受细菌感染。

3.促进食物的消化。

盐酸可以分解食物中的大分子蛋白质,使之变成小分子的氨基酸,增加食物的表面积,有利于胃蛋白酶对其的分解。

(二)胃蛋白酶胃蛋白酶是胃液中的主要消化酶,它主要作用于蛋白质的分解,将大分子的蛋白质分解成小分子的多肽和氨基酸。

胃蛋白酶的活性需要在酸性条件下才能最大化,因此其活性和盐酸是相互依存的。

(三)黏液黏液是一种胶状物质,它由胃壁上皮细胞分泌,并散布在黏膜上,形成一层保护膜。

黏液可以保护胃黏膜免受胃液的腐蚀,同时也有助于食物的润滑和消化。

二、胃液的分泌调控胃液的分泌受多种因素的调控,主要包括:(一)神经调节胃镇静素:它是一种神经递质,能够抑制胃酸的分泌。

当胃黏膜受到刺激时,会释放胃镇静素,从而减少胃液的分泌。

迷走神经:迷走神经是一对控制消化系统的神经,它可以通过神经递质的释放,调控胃液的分泌和胃肠动力。

(二)内分泌调节胃泌素:胃泌素是一种促进胃酸分泌的激素,主要由胃黏膜上的G细胞分泌,并通过血液传播到胃壁的壁细胞,促使其分泌盐酸和胃蛋白酶。

抗胃泌素:抗胃泌素是一种抑制胃酸分泌的激素,主要由小肠内壁分泌,并通过血液传播到胃壁,抑制胃泌素的分泌。

三、胃液的功能胃液在人体消化系统中发挥着重要作用,其功能主要包括:(一)消化作用胃液中的盐酸和胃蛋白酶可以将蛋白质分解成小分子的氨基酸,有利于人体对蛋白质的吸收和利用。

考点复习·胃液的分泌调节真题回顾【2010-10 生理学 A型题】关于胃液分泌调节的叙述正确的是()A. 头期分泌主要是体液调节B.胃期分泌兼有神经和体液调节C. 肠期分泌上要是神经调节D.头期、胃期和肠期分泌都有自身调节题目解析头期:主要是神经调节;胃期:神经和体液调节;肠期:主要是体液调节;头期、胃期和肠期都有神经和体液的双重调节。

所以本题答案选B考点讲解【2015年西综大纲生理学(六)消化和吸收3.胃液的性质、成分和作用,胃液分泌的调节。

】一、胃的分泌细胞(掌握基本考点内容,有助于解答题目)1.外分泌细胞:胃的外分泌腺主要有三种:①贲门腺:分布于胃与食管连接处宽1~4cm环状区内,为黏液腺,分泌稀薄的碱性黏液;②泌酸腺:为混合腺,分布于胃底和胃体部,其数量最多,由壁细胞、主细胞和颈黏液细胞组成,壁细胞分泌盐酸和内因子,主细胞分泌胃蛋白酶原,颈黏液细胞则分泌黏液;③幽门腺:分布于幽门部,分泌碱性黏液2.内分泌细胞主要有:①G细胞:分布于胃窦部,分泌促胃液素(胃泌素)和ACTH样物质;②δ细胞:分布于胃底、胃体和胃窦部,分泌生长抑素,对促胃液素和胃酸的分泌起调节作用;③肠嗜铬样细胞 (ECL):分布于胃泌酸区黏膜内,能合成和释放组胺。

二、胃液的性质、成分、作用1、胃液的性质及成分:胃液是无色的酸性液体,pH 0.9~1.5。

正常成人每日分泌量为1.5~2.5L。

主要成分有盐酸、胃蛋白酶原、黏液和内因子,其余成分有水、HCO3-、Na+、K+。

2、盐酸:称胃酸,由泌酸腺中的壁细胞所分泌。

空腹6小时后,在无任何食物刺激的情况下,也有少量胃酸分泌,称为基础胃酸分泌,量约0~5mmol/h,且具有昼夜节律性,即早晨5-11小时分泌率最低,下午6时-次日1时分泌率最高。

成人最大分泌量为:20~25mmol/h。

(1)盐酸的分泌及分泌机制:胃液中H+最大浓度为150-170mmol/L,比血浆中的H+浓度约高3×106倍;胃液中Cl-浓度为170mmol/L,而血浆的Cl-浓度为108mmol/L,前者为后者的1.7倍左右,表明胃液中的H+和Cl-不可能是由血浆扩散而来的,因此壁细胞逆着巨大的浓度梯度主动分泌的。

正常成人每天胃液分泌量在1.5-2.5L,纯净的胃液为无色透明的酸性液体,pH 值在0.9-1.5。

胃液的主要成分除盐酸外,还包括胃蛋白酶原、内因子、黏液和碳酸氢盐等。

胃液分泌可分为消化间期和消化期,消化间期胃液分泌量很少,胃液分泌主要在消化期,消化期分泌又分为头期、胃期和肠期。

1、头期:食物影响、气味刺激头面部感受器,通过神经反射可引起胃液分泌。

进食后食物刺激口腔、咽部的机械和化学感受器,又可以通过非条件反射引起胃液分泌。

头期胃液分泌持续时间可达2-4小时,胃液分泌量约占整个消化期的30%,酸度和胃蛋白酶原含量高,消化能力强;

2、胃期:进入胃腔内的食糜刺激胃壁上机械和化学感受器,可促进胃液大量分泌。

该期胃液分泌量约占整个消化期的60%,酸度和胃蛋白酶原含量也较高;

3、肠期:食糜进入肠道后,仍可刺激胃液分泌,该期主要通过胃肠激素释放产生体液调节机制实现。

肠期胃液分泌量较少,约占整个消化期的10%,酸度不高,胃蛋白酶原含量也不高。

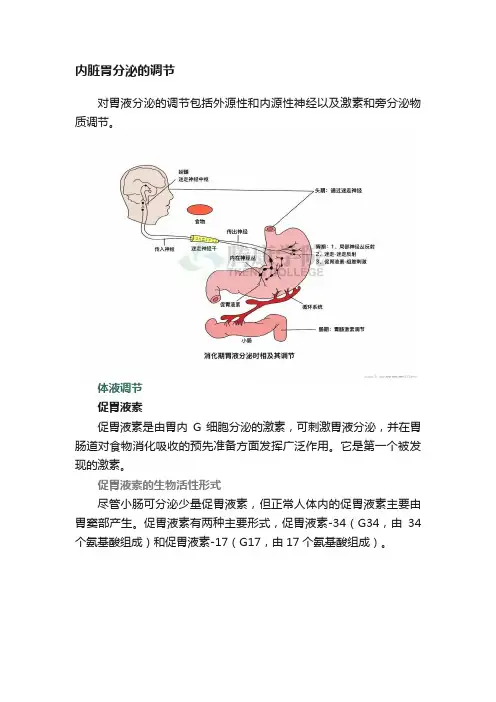

内脏胃分泌的调节对胃液分泌的调节包括外源性和内源性神经以及激素和旁分泌物质调节。

体液调节促胃液素促胃液素是由胃内G 细胞分泌的激素,可刺激胃液分泌,并在胃肠道对食物消化吸收的预先准备方面发挥广泛作用。

它是第一个被发现的激素。

促胃液素的生物活性形式尽管小肠可分泌少量促胃液素,但正常人体内的促胃液素主要由胃窦部产生。

促胃液素有两种主要形式,促胃液素-34(G34,由34个氨基酸组成)和促胃液素-17(G17,由17个氨基酸组成)。

在人体中,胃窦部分泌的促胃液素超过90%为G17。

循环血中G17的半衰期约为6min,G34半衰期约为36min,两者均能促进胃酸分泌。

G17半衰期短与其主要影响胃局部受体的特点相关。

G17羧基端的四肽序列为其活性位点。

五肽促胃液素是人工合成的含C 端四肽活性序列的五肽药物,为增加分子稳定性而加入β-丙氨酸取代基。

五肽促胃液素具有促胃液素所有的生理学功能,在临床上可替代组胺用于胃分泌功能的检测。

细胞与促胃液素的分泌正常人分泌促胃液素的 G 细胞主要位于胃窦部黏膜,仅少量 G 细胞(<20%)位于十二指肠黏膜。

G 细胞数量仅占黏膜细胞数量的1%不到。

在人体内,G 细胞与其他的内分泌细胞均位于胃腺体的基底与颈部之间。

成熟细胞会被胃窦分泌腺峡部的未成熟细胞逐渐取代。

与上皮细胞不同,G 细胞更新较慢,且受促胃液素的调节。

G 细胞是“开放型” APUD 内分泌细胞。

G 细胞顶端表面有微绒毛,与胃腔接触,能够感知胃内容物。

位于胃腔侧细胞膜上的受体可感知食物中的一些促分泌的化学物质,调节促胃液素的释放。

促胃液素储存在分泌颗粒中,这些颗粒紧靠血管的细胞基底边缘。

神经、内分泌或旁分泌以及胃腔局部因素影响可使促胃液素由基底膜释放进入血液循环。

促胃液素受体促胃液素在不同细胞表面有其特异性受体。

壁细胞是研究最多的类型。

有趣的是,促胃液素和胆囊收缩素(CCK,由十二指肠黏膜分泌)有相同的活性羧基端四肽,并能作用于相同的受体。

生理学胃液分泌(一)引言:胃液是胃内分泌腺细胞分泌的一种具有重要消化功能的液体。

其分泌受到神经、内分泌系统以及局部调节的影响。

本文将从胃液成分、分泌机制、调节因素等五个方面,详细阐述生理学胃液分泌的相关知识。

一、胃液成分1. 胃酸:主要由壁细胞分泌,具有消化食物、杀菌、促进营养物质吸收等功能。

2. 胃蛋白酶:由主细胞分泌,能够分解蛋白质成小肽和氨基酸。

3. 粘液:由颈部细胞分泌,具有保护胃黏膜的作用。

4. 酶原:胃蛋白酶的前体形式,通过酸性环境激活成胃蛋白酶。

5. 其他成分:包括胃腺素、胆碱、组织胺等。

二、胃液分泌机制1. 神经调控:通过迷走神经和交感神经的兴奋或抑制,影响胃液分泌。

2. 内分泌调节:胃黏膜末梢细胞分泌促胃泌素、胃泌素等激素,通过血液循环作用于胃腺细胞。

3. 局部调节:胃内传感器探测胃内压力、pH值等变化,通过反射机制调节胃液分泌。

4. 壁细胞膜转运:胃壁细胞通过质膜上的离子泵、通道和载体蛋白,完成胃酸、氢离子和离子交换的过程。

5. 细胞内信号传导:细胞内钙离子浓度升高、胃蛋白酶酶原激活物质等,在细胞内通过信号传导通路调节胃液分泌。

三、胃液分泌调节因素1. 神经调节因素:迷走神经、交感神经和胃内神经元的兴奋或抑制。

2. 激素调节因素:胃黏膜末梢细胞分泌的促胃泌素、胃泌素等。

3. 胃内环境调节因素:胃内压力变化、pH值变化等。

4. 胃肠道反射调节因素:胃空肠反射、胃幽门反射等。

5. 食物因素:食物进入胃部刺激胃黏膜细胞,释放相应激素和神经传导物质。

结论:生理学胃液分泌是一个复杂的生理过程,涉及多种胃腺细胞、激素和神经传导的相互作用。

胃液的成分包括胃酸、胃蛋白酶、粘液等,其分泌机制主要受到神经、内分泌系统以及局部调节的影响。

了解生理学胃液分泌对于深入理解胃消化功能和疾病的发生发展具有重要意义。

胃液的分泌考纲要求:3.胃液的性质、成分、作用及其分泌调节,胃和十二指肠黏膜的保护机制,胃运动和胃排空及其调节。

消化期胃液分头期、胃期和肠期三个时相;头期胃液:(1)食物颜色、形状、气味声音&咀嚼、吞咽.刺激眼、耳、鼻、口腔、咽等处的感受器=> 头期胃液分泌;(2)特点:持续时间长,分泌量多,且胃蛋白酶含量最高,消化力最强;(3)机制:条件反射和非条件反射;条件反射指食物的颜色、形状、气味等对视、嗅、口腔等的刺激;迷走神经非条件反射指咀嚼或吞咽时食物刺激口腔、舌等处的机械和化学感受器(4)迷走神经胃腺和胃窦部的G细胞;(5)迷走神经:1)直接促进胃液分泌为主,2)刺激促胃液素间接促进胃液的分泌;胃期胃液(1)食糜直接刺激胃壁上的机械感受器和化学感受器(2)调节方式:神经和体液调节;(3)作用途径:①迷走-迷走反射:食物直接扩张胃刺激胃底、胃体感受器迷走神经②扩张刺激幽门部的感受器壁内神经丛G细胞促胃液素;③肽和氨基酸直接G细胞促胃液素;④苯丙氨酸和色氨酸对G细胞的刺激作用最强,糖和脂肪本身并不直接刺激促胃液素分泌; (4)特点:胃液量约占进食后总分泌量的60%,酸度和胃蛋白酶的含量仅较头期少;肠期胃液(1)当食物离开胃后,还有继续刺激胃液分泌的作用;(2)机制:体液调节一一十二指肠释放的促胃液素&肠泌酸素(4)特点:胃液量少(约占总量的10%),酸度不够,酶的含量也不是很强。

—张图总结【附下图】经典设问:阿托品能否完全阻断头期分泌答:不能迷走分泌ACH-M受体(神经),也分泌GRP (肽类激素体液)阿托品仅仅阻断了神经这一段。

长反射:迷走•迷走反射短反射:局部神经丛一Gcell—胃泌素超短反射:肽——Gcell。

生理学胃液分泌的调节

哎哟,说起这胃液分泌的调节嘛,可真是个有趣的事儿!你知道吗,我们肚子里的胃液,就像个乖巧的小助手,时刻准备着帮助我们消化食物。

不过,它可不是随便就分泌出来的,得有个调节机制才行。

首先,得说说神经调节。

这就像我们重庆人说的“牵着鼻子走”一样,神经系统就像那个牵鼻子的人,一牵一拽,胃液就开始分泌了。

你想象一下,当你看到一桌香喷喷的饭菜,那诱人的香味儿一飘过来,你的大脑就“嘀嗒”一声,给胃发了个信号:“嘿,兄弟,准备干活儿了!”胃一接到信号,立马就开始分泌胃液,准备大快朵颐。

然后,还有体液调节呢。

这就好比陕北的老乡说的“一股劲儿地往前冲”,体液里的各种激素和物质,就像那股子劲儿,推动着胃液分泌。

比如说,当你吃了顿大餐,胃里的食物就开始刺激胃壁上的细胞,释放出一些激素和物质。

这些激素和物质就像是小信使一样,跑到胃液分泌的地方,告诉它们:“喂,多分泌点胃液,我们这儿有活儿干了!”

当然啦,胃液分泌的调节可不是这么简单的事儿。

它还得考虑到很多因素,比如食物的种类、进食的时间、人的情绪等等。

这就像我们生活中的各种琐事一样,都得综合考虑,才能做出最合适的决策。

总之,胃液分泌的调节是个复杂而又有趣的过程。

它就像我们身体里的一个小精灵,时刻准备着为我们服务。

所以,我们要好好保护它,让它能够正常工作,让我们的身体更加健康!。

西医综合考研:胃液分泌的调节胃液分泌的调节包括刺激胃液分泌的因素和抑制胃液分泌的因素。

正常胃液分泌是兴奋和抑制两方面因素相互作用的结果。

刺激胃液分泌的因素食物是引起胃液分泌的生理性刺激物,一般按感受食物刺激的部位,分为三个时期:头期、胃期和肠期。

各期的胃液分泌在质和量上有一些差异。

但在时间上各期分泌是重叠的,在调节机制上,都包括神经和体液两方面的因素。

(1)头期:引起胃液分泌的传入冲动主要来自位于头部的感受器,故称头期。

用具有胃瘘的狗可观察到,当它看到和嗅到食物时,就有胃液流出,此为条件反射性分泌,需要大脑皮层参与。

利用假饲法(图8-5)证明,咀嚼和吞咽食物时,食物虽未能入胃,仍引起胃液分泌。

这是食物刺激了口腔、咽、食管的化学和机械感受器而引起的非条件反射性分泌。

基本中枢位于延髓,但受脑高级部位的影响。

迷走副交感纤维是这些反射的传出神经,当迷走传出神经兴奋后,除了直接引起腺体细胞分泌外,又能引起幽门部粘膜的“G”细胞释放胃泌素,后者经过血液循环刺激胃腺分泌。

因此,头期的胃液分泌包括神经和神经-体液两种调节机制。

头期分泌的胃液特点:分泌的量多,酸度高,胃蛋白酶的含量高,因而消化力强。

(2)胃期:食物入胃后,继续刺激胃液分泌,其机制主要是:①食物对胃的扩张刺激可作用于胃壁内的感受器,通过迷走-迷走神经长反射,壁内神经丛的短反射,以及通过壁内神经丛引起胃幽门部的“G”细胞释放胃泌素等途径引起胃腺分泌;②食物的化学成份(主要是蛋白质的消化产物)直接作用于“G”细胞,引起胃泌素释放。

胃期分泌胃液的特点:酸度也高,但消化力比头期的弱。

(3)肠期:食物在胃内部分消化而成为食糜进入小肠后,还能引起少量的胃液分泌,这是由于食糜的机械性和化学性刺激作用于小肠的结果。

其作用机制不如头期和胃期的明确。

已知十二指肠粘膜中也有产生胃泌素的“G”细胞,食糜入肠后可能刺激胃泌素的释放,而引起酸性胃液的分泌。

十二指肠粘膜产生的胆囊收缩素也有刺激胃液分泌的功能,但较胃泌素的作用弱。

生理学胃液分泌(二)引言概述:胃液是由胃黏膜细胞分泌的一种消化液,其中包含有多种酶和酸,起到消化食物和杀菌的作用。

上一篇文章我们介绍了胃液分泌的基本过程,本文将继续阐述胃液分泌的调节机制和相关因素。

正文:一、神经调控1.迷走神经的作用:迷走神经通过释放乙酰胆碱,刺激胃黏膜细胞分泌胃酸和胃蛋白酶。

2.交感神经的作用:交感神经的兴奋可抑制胃酸分泌,使胃液的酸度降低。

二、激素调控1.胰高血糖素的作用:胰高血糖素可抑制胃液酸性分泌,同时促进胃液蛋白分泌。

2.胃泌素的作用:胃泌素能够增加胃液的酸度和体积,促进胃液的分泌。

3.嗜铬细胞激素的作用:这类激素通过促进胃酸细胞分泌,增加胃液的酸度。

三、局部调节1.胃黏膜细胞的直接刺激:胃内食物刺激胃黏膜细胞,使其分泌胃液。

2.酸碱平衡的调节:当胃液酸度过高时,胃壁上皮细胞分泌碱性液体来中和。

3.组织激素的作用:组织激素如组织胺、5-羟色胺等能够刺激胃酸、胃蛋白酶的分泌。

4.脂肪和蛋白质的刺激:食物中的脂肪和蛋白质可刺激胃黏膜细胞分泌胃液。

四、生理因素1.食物的性质:食物的种类和成分会对胃液分泌产生影响,如辛辣、刺激性食物可刺激胃酸分泌。

2.胃内容物的酸碱度:胃液的酸碱度受胃内食物的酸碱性影响,从而调节胃液的分泌量。

3.食物的温度和质地:热食刺激胃黏膜细胞分泌胃液,而冷食则抑制分泌。

五、病理因素1.胃溃疡:胃溃疡会导致胃酸分泌增加,胃液的酸度升高。

2.慢性胃炎:慢性胃炎可导致胃黏膜细胞减少,胃酸分泌减少。

3.胃肠动力障碍:胃肠动力障碍会影响胃液的正常排出。

总结:胃液分泌受到神经调控、激素调控和局部调节的影响,同时也受到食物性质、生理因素和病理因素的影响。

了解这些调节机制和相关因素,对于预防和治疗胃相关疾病具有重要的意义。