安徽省皖南八校高三历史第二次联考试题(含解析)

- 格式:doc

- 大小:665.51 KB

- 文档页数:5

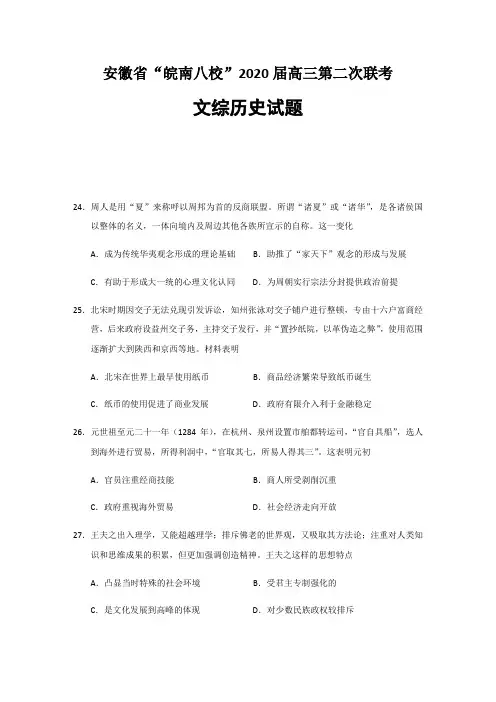

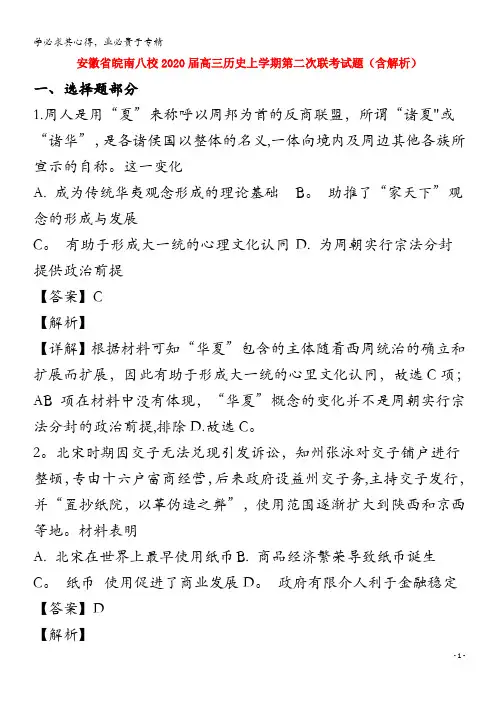

安徽省“皖南八校”2020届高三第二次联考文综历史试题24.周人是用“夏”来称呼以周邦为首的反商联盟。

所谓“诸夏”或“诸华”,是各诸侯国以整体的名义,一体向境内及周边其他各族所宣示的自称。

这一变化A.成为传统华夷观念形成的理论基础B.助推了“家天下”观念的形成与发展C.有助于形成大一统的心理文化认同D.为周朝实行宗法分封提供政治前提25.北宋时期因交子无法兑现引发诉讼,知州张泳对交子铺户进行整顿,专由十六户富商经营,后来政府设益州交子务,主持交子发行,并“置抄纸院,以革伪造之弊”,使用范围逐渐扩大到陕西和京西等地。

材料表明A.北宋在世界上最早使用纸币B.商品经济繁荣导致纸币诞生C.纸币的使用促进了商业发展D.政府有限介入利于金融稳定26.元世祖至元二十一年(1284年),在杭州、泉州设置市舶都转运司,“官自具船”,选人到海外进行贸易,所得利润中,“官取其七,所易人得其三”。

这表明元初A.官员注重经商技能B.商人所受剥削沉重C.政府重视海外贸易D.社会经济走向开放27.王夫之出入理学,又能超越理学;排斥佛老的世界观,又吸取其方法论;注重对人类知识和思维成果的积累,但更加强调创造精神。

王夫之这样的思想特点A.凸显当时特殊的社会环境B.受君主专制强化的C.是文化发展到高峰的体现D.对少数民族政权较排斥28.光绪末年,河北高阳地区大多数农民,从商人手中购买原料,“为原料不致缺乏计,不得已只有仰商人的鼻息,替商人织布而赚取工资”,商人则收取成布,运销各地。

其他行业也有类似现象,这表明A.资本主义生产关系的扩展B.西方列强侵略方式的转变C.社会分工呈现专业化特征D.农业生产商品化程度提高29.结合下图中的数据变化,可推知这一时期中国1912—1931年中国海关棉花、棉纱、棉织物进口数据统计图单位:10万两A.贸易逆差的局面有较大改善B.对外贸易额呈迅速发展趋势C.棉纺织业发展进程曲折艰难D.棉纱产品质量得到迅速提升30.1942年10月24日,晋绥边区首届临时参议会开幕。

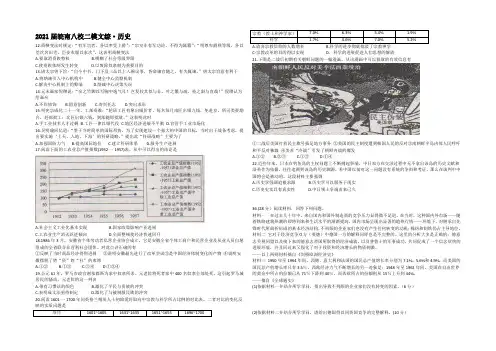

2021届皖南八校二模文综·历史12.商鞅变法时规定:“有军功者,各以率受上爵”;“宗室非有军功论,不得为属籍”;“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次”。

这表明商鞅变法A.要取消贵族特权B.模糊了社会等级界限C.使贵族体制发生转变D.以废除奴隶制为重要目的13.唐太宗曾下旨:“自今中书、门下及三品以上入阁议事,皆命谏官随之,有失辄谏。

”唐太宗旨意有利于A.将纳谏引入中心机构中B.健全中心监察机制C.解决中心机制上的弊端D.削减中心决策失误14.元末画家倪瓒说:“余之竹聊以写胸中逸气耳!岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉!”倪瓒认为绘画应A.不作修饰B.留意创新C.寄兴托志D.突出求形15.明宪宗成化二十一年,工部奏准:“轮班工匠有愿出银价者,每名每月南匠出银九钱,免赴京,所司类赍勘合,赴部批工;北匠出银六钱,到部随即批放。

”这表明此时A.手工业技术人才过剩B.工匠一律以银代役C.地区经济进展不平衡D.官营手工业市场化16.吴明瑜回忆道:“鉴于当时简单的国际形势,为了实现建设一个强大的中国的目标,当时出于战备考虑,提出要实施‘上天、入地、下海’的科研战略。

”提出此“科研战略”主要为了A.加强国防力气B.提高国际地位C.建立科研体系D.服务生产进展17.阅读下面的工农业总产值指数(1952一1957)表,从中可以得出的结论是A.社会主义工业化基本实现B.国家政策影响产业进展C.工农业生产消灭跃进倾向D.全面整顿使经济快速回升18.1986年3月,安徽省个体劳动者私营企业协会成立。

它是安徽全省个体工商户和民营企业及从业人员自愿组成的全省联合非营利社会团体。

对此点评正确的有①反映了当时商品经济得到进展②说明安徽最先进行了改革尝试③是中国经济体制变化的产物④说明安徽摆脱了姓“资”姓“社”的束缚A.①②B.①③C.③④D.①②④19.公元61年,罗马市政官谢恭都斯为家中奴隶所杀。

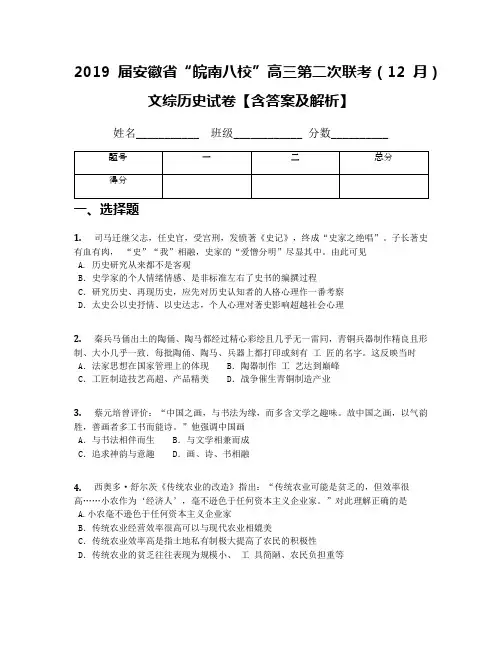

2019届安徽省“皖南八校”高三第二次联考(12月)文综历史试卷【含答案及解析】姓名___________ 班级____________ 分数__________一、选择题1. 司马迁继父志,任史官,受宫刑,发愤著《史记》,终成“史家之绝唱”。

子长著史有血有肉,“史”“我”相融,史家的“爱憎分明”尽显其中。

由此可见A. 历史研究从来都不是客观B.史学家的个人情绪情感、是非标准左右了史书的编撰过程C.研究历史、再现历史,应先对历史认知者的人格心理作一番考察D.太史公以史抒情、以史达志,个人心理对著史影响超越社会心理2. 秦兵马俑出土的陶俑、陶马都经过精心彩绘且几乎无一雷同,青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致.每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字。

这反映当时A.法家思想在国家管理上的体现 B.陶器制作工艺达到巅峰C.工匠制造技艺高超、产品精美 D.战争催生青铜制造产业3. 蔡元培曾评价:“中国之画,与书法为缘,而多含文学之趣味。

故中国之画,以气韵胜,善画者多工书而能诗。

”他强调中国画A.与书法相伴而生 B.与文学相兼而成C.追求神韵与意趣 D.画、诗、书相融4. 西奥多·舒尔茨《传统农业的改造》指出:“传统农业可能是贫乏的,但效率很高……小农作为‘经济人’,毫不逊色于任何资本主义企业家。

”对此理解正确的是A.小农毫不逊色于任何资本主义企业家B.传统农业经营效率很高可以与现代农业相媲美C.传统农业效率高是指土地私有制极大提高了农民的积极性D.传统农业的贫乏往往表现为规模小、工具简陋、农民负担重等5. 《南京条约》第十一条中规定:“议定英国住中国之总管大员,与大清大臣无论京内京外者,有文书往来,用照会字样;……两国属员往来,必当平行照会。

”此条款标志着A.清政府外交政策有所调整 B.华夷观念已经改变C.中国外交开始半殖民地化 D.中外关系趋于平等6. 王尔敏在《拳变时期的南省自保》中写道:“庚子五月,拳乱起于近畿,仇洋杀教,围攻使馆,以致酿成巨衅,东北尤罹浩劫。

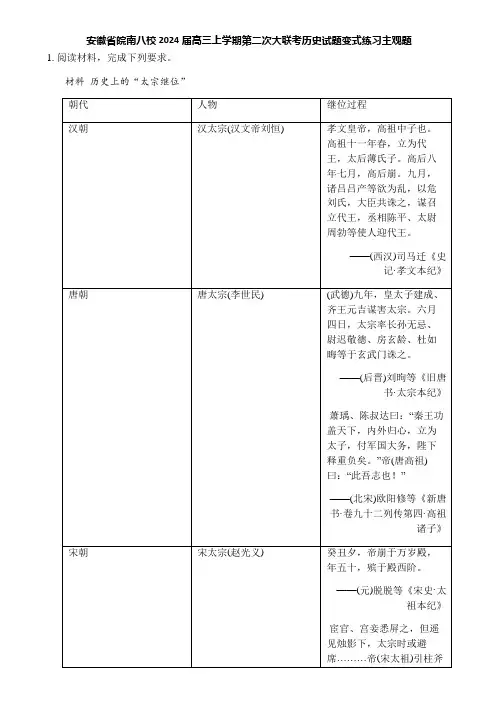

安徽省皖南八校2024届高三上学期第二次大联考历史试题变式练习主观题1. 阅读材料,完成下列要求。

材料历史上的“太宗继位”点明确、持论有据、论证充分、表述清晰) 2. 阅读材料,完成下列要求。

材料层级是行政区划与地方政府组织体系的基础。

通观中国自秦朝以降的两千多年变化过程,可将地方行政层级归纳为三个层次,即县级政区、统县政区与高层政区(其特征如下表所示)。

的分析》根据材料信息,围绕中国古代“中央与地方关系的变化”,自拟一个论题,并结合所学中国古代史的知识展开论述。

(要求:论题明确,史论结合,论述清晰。

)3. 阅读材料,完成下列要求。

材料所谓古代中国的“现代化”,就是指造就中华帝国的那套“理性设计”,主要包括郡县制、法典化控制以及文官制度、基层治理等等……若从宗周时代的“礼仪政治”形态往后看,则春秋战国以至于帝国时代,那县制、官僚制和法律控制等手段无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。

—摘编自张树平《“理性政治知识”与中国古代政治的“现代化”》结合材料和所学知识,以中国古代某一朝代为例,谈谈对中国古代政治“现代化”的理解。

(要求:史实准确,表达清晰,叙述完整)4. 阅读材料,完成下列要求。

材料古代中国政治制度一览表求:写明论题,观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整)5. 阅读材料,完成下列要求。

材料国家能力是国家实现自己愿望或意志的能力,一些学者把国家能力等同于中央政府的能力,它主要包括财政汲取能力、宏观调控能力、合法化能力等。

晚清政府的国家能力结构可列为以下三大支柱,如图所示晚清政府的国家能力根据材料并结合所学,从三列支柱中各选取一点,三点之间要相互联系,展开论述。

(要求:明列出三点,联系符合逻辑,史实准确,论述充分,表达清晰)6. 阅读材料,完成下列要求。

材料有学者认为,在古代中国政治制度建构里,形成了一个权力金字塔,皇帝居于金字塔之顶,拥有至高无上的权力,并带有两个旁支系统:皇室贵族和宦官。

皖南八校2013届高三第二次联考·历史试卷12.科举时代流行着“科名以人重,人亦以科名重”(科名:科举考中而取得的功名)的格言。

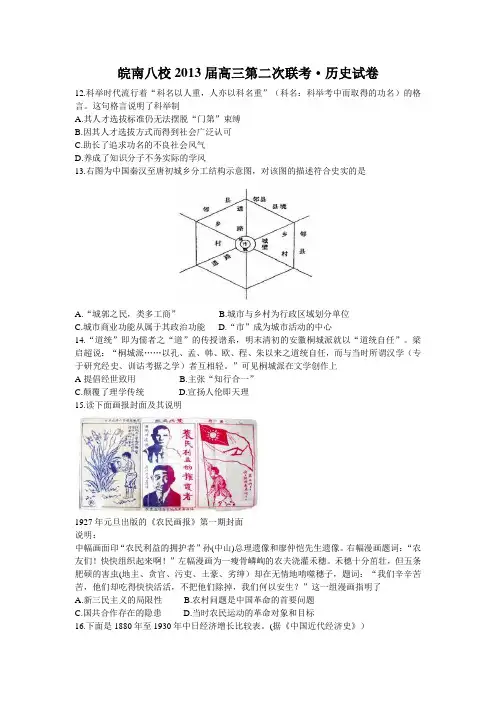

这句格言说明了科举制A.其人才选拔标准仍无法摆脱“门第”束缚B.因其人才选拔方式而得到社会广泛认可C.助长了追求功名的不良社会风气D.养成了知识分子不务实际的学风13.右图为中国秦汉至唐初城乡分工结构示意图,对该图的描述符合史实的是A.“城郭之民,类多工商”B.城市与乡村为行政区域划分单位C.城市商业功能从属于其政治功能D.“市”成为城市活动的中心14.“道统”即为儒者之“道”的传授谱系,明末清初的安徽桐城派就以“道统自任”。

梁启超说:“桐城派……以孔、孟、韩、欧、程、朱以来之道统自任,而与当时所谓汉学(专于研究经史、训诂考据之学)者互相轻。

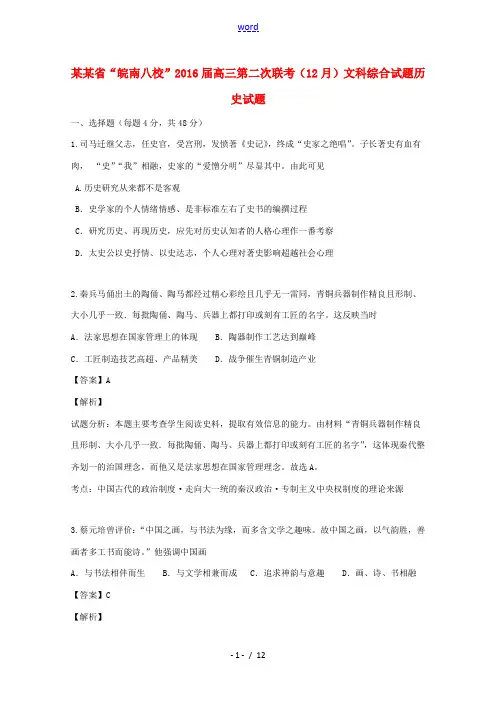

”可见桐城派在文学创作上A提倡经世致用 B.主张“知行合一”C.颠覆了理学传统D.宣扬人伦即天理15.读下面画报封面及其说明1927年元旦出版的《农民画报》第一期封面说明:中幅画面印“农民利益的拥护者”孙(中山)总理遗像和廖仲恺先生遗像。

右幅漫画题词:“农友们!快快组织起来啊!”左幅漫画为一瘦骨嶙峋的农夫浇灌禾穗。

禾穗十分茁壮,但五条肥硕的害虫(地主、贪官、污吏、土豪、劣绅)却在无情地啃噬穗子,题词:“我们辛辛苦苦,他们却吃得快快活活,不把他们除掉,我们何以安生?”这一组漫画指明了A.新三民主义的局限性B.农村问题是中国革命的首要问题C.国共合作存在的隐患D.当时农民运动的革命对象和目标16.下面是1880年至1930年中日经济增长比较表。

(据《中国近代经济史》)该表反映的中日经济增长率差异的成因包括①中国的闭关政策和天朝心态 ②中国庞大的人口基数 ③两国近代制度环境和市场环境不同 ④中国长期战乱A.①②B.②④ C .③④ D.②③17.《世界文明史》介绍:罗马成文法的组成部分之一“行政官……可以根据每一个别案例的情况做出裁量,而不必僵硬地按照有关法律条文的字面含义进行判决。

某某省“皖南八校”2016届高三第二次联考(12月)文科综合试题历史试题一、选择题(每题4分,共48分)1.司马迁继父志,任史官,受宫刑,发愤著《史记》,终成“史家之绝唱”。

子长著史有血有肉,“史”“我”相融,史家的“爱憎分明”尽显其中。

由此可见A.历史研究从来都不是客观B.史学家的个人情绪情感、是非标准左右了史书的编撰过程C.研究历史、再现历史,应先对历史认知者的人格心理作一番考察D.太史公以史抒情、以史达志,个人心理对著史影响超越社会心理2.秦兵马俑出土的陶俑、陶马都经过精心彩绘且几乎无一雷同,青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致.每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字。

这反映当时A.法家思想在国家管理上的体现 B.陶器制作工艺达到巅峰C.工匠制造技艺高超、产品精美 D.战争催生青铜制造产业【答案】A【解析】试题分析:本题主要考查学生阅读史料,提取有效信息的能力。

由材料“青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致.每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字”,这体现秦代整齐划一的治国理念,而他又是法家思想在国家管理理念。

故选A。

考点:中国古代的政治制度·走向大一统的秦汉政治·专制主义中央权制度的理论来源3.蔡元培曾评价:“中国之画,与书法为缘,而多含文学之趣味。

故中国之画,以气韵胜,善画者多工书而能诗。

”他强调中国画A.与书法相伴而生 B.与文学相兼而成 C.追求神韵与意趣 D.画、诗、书相融【答案】C【解析】试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

由材料“中国之画,与书法为缘,而多含文学之趣味。

故中国之画,以气韵胜,善画者多工书而能诗。

”这是突出中国画追求神韵与意趣。

故选C。

考点:中国古代的科学技术与文学艺术·中国古代的艺术·中国画4.西奥多·舒尔茨《传统农业的改造》指出:“传统农业可能是贫乏的,但效率很高……小农作为‘经济人’,毫不逊色于任何资本主义企业家。

安徽省“皖南八校”2020届高三第二次联考文综历史试题24.周人是用“夏”来称呼以周邦为首的反商联盟。

所谓“诸夏”或“诸华”,是各诸侯国以整体的名义,一体向境内及周边其他各族所宣示的自称。

这一变化A.成为传统华夷观念形成的理论基础B.助推了“家天下”观念的形成与发展C.有助于形成大一统的心理文化认同D.为周朝实行宗法分封提供政治前提25.北宋时期因交子无法兑现引发诉讼,知州张泳对交子铺户进行整顿,专由十六户富商经营,后来政府设益州交子务,主持交子发行,并“置抄纸院,以革伪造之弊”,使用范围逐渐扩大到陕西和京西等地。

材料表明A.北宋在世界上最早使用纸币B.商品经济繁荣导致纸币诞生C.纸币的使用促进了商业发展D.政府有限介入利于金融稳定26.元世祖至元二十一年(1284年),在杭州、泉州设置市舶都转运司,“官自具船”,选人到海外进行贸易,所得利润中,“官取其七,所易人得其三”。

这表明元初A.官员注重经商技能B.商人所受剥削沉重C.政府重视海外贸易D.社会经济走向开放27.王夫之出入理学,又能超越理学;排斥佛老的世界观,又吸取其方法论;注重对人类知识和思维成果的积累,但更加强调创造精神。

王夫之这样的思想特点A.凸显当时特殊的社会环境B.受君主专制强化的C.是文化发展到高峰的体现D.对少数民族政权较排斥28.光绪末年,河北高阳地区大多数农民,从商人手中购买原料,“为原料不致缺乏计,不得已只有仰商人的鼻息,替商人织布而赚取工资”,商人则收取成布,运销各地。

其他行业也有类似现象,这表明A.资本主义生产关系的扩展B.西方列强侵略方式的转变C.社会分工呈现专业化特征D.农业生产商品化程度提高29.结合下图中的数据变化,可推知这一时期中国1912—1931年中国海关棉花、棉纱、棉织物进口数据统计图单位:10万两A.贸易逆差的局面有较大改善B.对外贸易额呈迅速发展趋势C.棉纺织业发展进程曲折艰难D.棉纱产品质量得到迅速提升30.1942年10月24日,晋绥边区首届临时参议会开幕。

2024届“皖南八校“高三第二次大联考历史考生注意:1本试卷分选择题和非选择题两部分。

满分100分,考试时间75分钟。

2考生作答时,请将答案答在答题卡上。

选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

3.本卷命题范围:高考范围。

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)l春秋战国时期,“士”阶层崛起,出现以下几种“士”的类型。

这反映出类型特点纵横拌闽之策士以三寸不烂之舌游说人主,议论古今,陈说厉害,上为国家排忧解难,下为自己博取富贵著书立说之学士围绕着各种尖锐复杂的社会问题,众多的学识渊博之士,展开了激烈的论辩,他们聚徒讲学,著书立说使气任性之侠士讲义气,重诺言,济人危难,不惜舍身鸡鸣狗盗之食客投身寄食于达官贵人门下,以求免于饥寒之苦,甚至不乏施展身手的机会A.百家争鸣促进士人著书立说B.蓉贤养士强化了各国诸侯权威C.士阶层积极奋进的时代风貌D.学术繁荣推动了思想观念融合2复仇之风在秦汉时期非常流行。

后世统计汉朝时的血亲复仇,已确定的就有59例:如《后汉书》记载,酒泉郡女子赵娥,其父为恶稻李寿所杀。

赵娥扼腕切齿、悲涕长叹,夜夜磨刀,千都亭前手刃仇敌。

两汉法律严厉禁止复仇,在司法实践上却又格外包容。

这种前后矛盾的现象根源于A.两汉尚武的社会风气B.法律价值的内在冲突C.儒学影响立法观念D.官员法律意识淡漠3.下表是西晋在品官“占田荫客令”中的相关数据(实际操作上“官员荫客以千记”)。

这一实际操作情况导致【“皖八“高三二联·历史第1页(共6页)】官员等级占田限制荫食客(官员的下人)荫佃客(给官员耕地的百姓)1品5000亩3个50户2品4500亩3个50户3品1000亩3个10户4品3500亩3个7户5品3000亩3个6户6品2500亩3个3户7品2000亩2个2户8品1500亩2个l户9品1000亩l个l户A门阀士族崛起B.土地兼并严重C.中央集权削弱D.庄园经济发达4.一部古代地理书描述某项大型公共工程:“西通河洛,南达江淮",而中国东南地区”运滑商旅,往来不绝”。

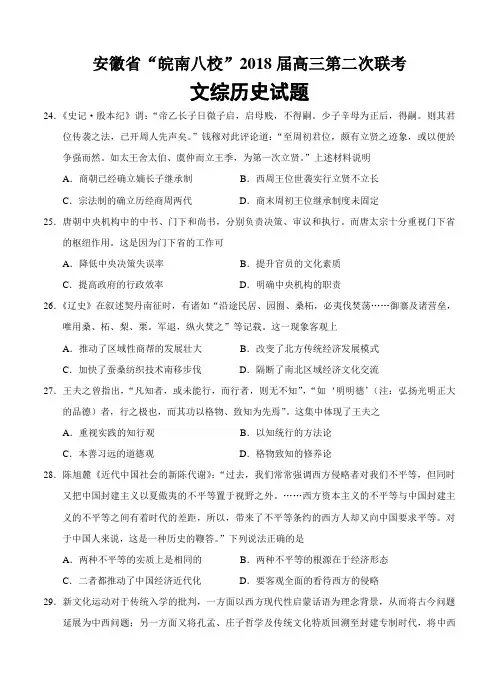

安徽省“皖南八校”2018届高三第二次联考文综历史试题24.《史记·殷本纪》谓:“帝乙长子日微子启,启母贱,不得嗣。

少子辛母为正后,得嗣。

则其君位传袭之法,已开周人先声矣。

”钱穆对此评论道:“至周初君位,颇有立贤之迹象,或以便於争强而然。

如太王舍太伯、虞仲而立王季,为第一次立贤。

”上述材料说明A.商朝已经确立嫡长子继承制B.西周王位世袭实行立贤不立长C.宗法制的确立历经商周两代D.商末周初王位继承制度未固定25.唐朝中央机构中的中书、门下和尚书,分别负责决策、审议和执行。

而唐太宗十分重视门下省的枢纽作用。

这是因为门下省的工作可A.降低中央决策失误率B.提升官员的文化素质C.提高政府的行政效率D.明确中央机构的职责26.《辽史》在叙述契丹南征时,有诸如“沿途民居、园囿、桑柘,必夷伐焚荡……御寨及诸营垒,唯用桑、柘、梨、栗。

军退,纵火焚之”等记载。

这一现象客观上A.推动了区域性商帮的发展壮大B.改变了北方传统经济发展模式C.加快了蚕桑纺织技术南移步伐D.隔断了南北区域经济文化交流27.王夫之曾指出,“凡知者,或未能行,而行者,则无不知”,“如‘明明德’(注:弘扬光明正大的品德)者,行之极也,而其功以格物、致知为先焉”。

这集中体现了王夫之A.重视实践的知行观B.以知统行的方法论C.本善习远的道德观D.格物致知的修养论28.陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》:“过去,我们常常强调西方侵略者对我们不平等,但同时又把中国封建主义以夏傲夷的不平等置于视野之外。

……西方资本主义的不平等与中国封建主义的不平等之间有着时代的差距,所以,带来了不平等条约的西方人却又向中国要求平等。

对于中国人来说,这是一种历史的鞭答。

”下列说法正确的是A.两种不平等的实质上是相同的B.两种不平等的根源在于经济形态C.二者都推动了中国经济近代化D.要客观全面的看待西方的侵略29.新文化运动对于传统入学的批判,一方面以西方现代性启蒙话语为理念背景,从而将古今问题延展为中西问题;另一方面又将孔孟、庄子哲学及传统文化特质回溯至封建专制时代,将中西问题还原为古今问题,从而凸显了西方价值理性的现代普遍性意义。

2010届皖南八校高三年级第二次联考文科综合能力测试历史部分考生注意:1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

2.答题前,请考生务必将答题卷左侧密封线内的项目填写清楚。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂.写在答题卷上,在试题卷上作答无效。

..........第I卷(选择题分)在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

12.“中国”一词在出土文物中最早见于西周初年青铜器“何尊”的铭文:“余其宅兹中国,自之薛(又)民”,意思是建都于天下的中心,从这里统治人民。

对此认识正确的是()A.“铭文表明西周开始出现国家”B.“青铜器‘何尊’是由官府督造的”C.“铭文说明西周时盛行郡县制”D.“‘中国’一词西周和现在意思一致”13.《论语》是一部国学经典,如今,甲骨文版《论语》已由扬州广陵古籍刻印社印制,并成为国家的礼品书(下图)。

下面评述正确的是()A.《论语》主要体现孟子的思想主张B.“知行合一”学说出自《论语》C.甲骨文风格是笔画详备、线条流畅D.甲骨文的出现说明汉字已经形成完整体系14.安徽凤阳县明朝开国皇帝朱元璋的故乡,下列关于朱元璋的说法正确的是()A.驾崩后庙号称“明太祖”B.创立军机处以加强君权C.开创内阁制以辅助丞相D.结束科举制以促进民主15.“冀中名将”吕正操曾在1991年前往美国探望老上级张学良,张学良笑道:“我下野后,你当年在战斗中却获得一个‘地老鼠’的外号。

”“当年”是()A.北伐战争时期B.土地革命时期C.抗日战争时期D.解放战争时期16.2009年10月12日,乌鲁木齐“7·15”打砸抢烧严重暴力犯罪事件一审公开宣判,阿不都克里木、阿不都瓦伊提等6名被告人被判处死刑,剥夺政治权利终身。

这一事件表明()A.人民代表大会制度进一步完善B.民族区域自治制度已经深入人心C.我国进一步加强和扩大了基层民主D.新时期的民主政治逐步法制化17.2009年10月,中国散货轮“德新海”号在印度洋塞舌尔群岛遭遇索马里海盗袭击,有人研究发现这一地区在15世纪末也曾出现过一个著名的“海盗”,他是()A.迪亚士B.达·伽马C.哥伦布D.麦哲伦18.文艺复兴“美术三杰”之一米开朗基罗在其名作《哀悼基督》中,将圣母刻画成为一个容貌端庄美丽的少女,没有表现圣母对基督之死的悲痛,圣母的美是直观的,悲哀却是深沉的。

安徽省”皖南八校“2024届高三第二次调研历史试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。

2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。

3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

一.选择题(12小题,每小题4分,共计48分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

) 1.从汉到清,中央与地方的财税分成比例各有不同。

汉代中央与地方的赋税比例一般是4:6,唐代比例一般为5:5,宋代比例大致为6:4,元代比例为7:3,明代比例高达8:2,清代比例虽有下降但仍为7:3。

该变化反映了A.集权制度的强化B.地方机构的膨胀C.赋税名目的增加D.小农经济的发展2.王阳明的重要弟子王畿认为宦官“并生天地间,是非利害之心未尝不与人同”,他在嘉靖年间“纂辑历代中官传,得其善与恶若干人,录为《中鉴》”,希望以此能使得宦官“回心向主,比之外廷献替,功可百倍”。

此书在万历年间成为宦官教育的读本。

材料表明~A.王阳明心学成为官方正统思想B.明王朝对宦官的教育日益重视C.士大夫通过宦官间接影响皇权D.宦官对政治生活影响越来越大3.如图是1947年美国的一幅宣传画《制造和平》,漫画实质上反映了A.美国以发展经济来稳定西方阵营B.马歇尔计划为欧洲带来和平C.美国通过马歇尔计划恢复了欧洲经济D.美国通过经济援助控制了西欧4.下边是1894年和1913年中国民族企业变化表。

对此解读正确的是,当时()A.民族资本成为在华资本主体B.清廷极力推动近代企业发展C.政府的经济政策发生了异变D.资产阶级改良必然走向革命5.自然法是制订法的对称,自然法精神源自古希腊。

罗马的法学家认为它是合乎人性、合乎理性的法律适用于包括奴隶在内全体人类,是永恒不变的法律,一切制订法都应以自然法为标准。

可见,自然法A.保护奴隶主私有财产B.移植了古代希腊法律体系C.与习惯法的特征相同D.推动罗马法趋向公平正义6.认真阅读上海外白渡桥通行交通工具变化表(引自《上海研究资料》)注:1889年数字系3天平均所得,1926年数字则是2天平均所得该表不能反映近代上海()A.汽车制造业有所发展B.交通工具的种类增加C.交通工具日益近代化D.公共交通有一定的发展7.在美国,众议员和国家主要官员由民选产生,任期有明确限制,还赋予议会弹劾包括总统在内的一切行政官员的权力;州政府和地方官员,绝大多数也是由民选代表或代理人组成。

安徽省皖南八校2025届高三历史上学期其次次联考试题考生留意:1.本试卷满分300分,考试时间150分钟。

2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上。

考生作答时,请将答案答在答题卡上。

必需在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

3.做选考题时,考生须依据题目要求作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

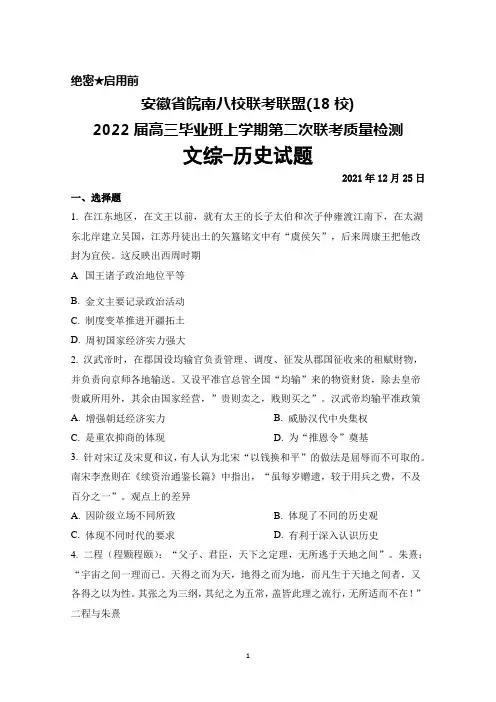

24.礼乐制度是西周时期在全国实行的重要制度,《礼记·礼器》记载:“忠信,礼之本也;义理,礼之文也。

无本不立,无文不行”。

据此可知,礼乐制度的实行A.推动了西周文学艺术的发展B.有利于全国共同价值观的形成C.实现了王室对地方的干脆限制D.违反了广阔平民的价值取向25.南昌西汉海昏侯墓出土的孔子屏风上有孔子图像及生平介绍文字,其中孔子的生年比《春秋公羊传》和《春秋穀梁传》的记载早十四年,比《史记·孔子世家》的记载早十五年。

下列关于孔子生年的说明正确的是A.海昏侯墓中的孔子屏风是考古发觉,真实可信B.《春秋公羊传》是对《春秋》的注释,更牢靠C.《史记》是公认的正史,记载的孔子生年最可信D.上述记载都受到客观条件制约,精确性很难确定26.唐初,由三省执掌国家政务,三省分别负责起草、审议、执行政令。

过了不久,中书和门下两省合署办公。

宋朝时期,门下和尚书两省事实上渐渐被废止。

这种改变反映了A.政治体制受到现实须要的制约B.唐宋君主专制权力呈现弱化趋势C.政治体制变动的随意性太大D.行政效率提高、相权得到增加27.道光十二年(1832年)陶澍在淮北进行盐政改革,打破国家特许专商经营体制,实行票盐制度,无论何人,都可以交税领票,然后凭票运盐,一时(盐价大幅度下跌)私贩(食盐走私)无利,皆改领票盐。

据此可知A.国家取消了食盐专卖制度B.市场经济导致物价下跌C.去垄断化有利于物价合理化D.促进制盐业的快速发展28.洪秀全等人在金田村发动起义后,宜布建立“太平天国”。

历史考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。

满分100分,考试时间75分钟。

2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。

选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区城内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

3.本卷命题范围:高考范围。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.安徽省芜湖市繁昌区人字洞发现距今约250万年的人类活动遗址,和县龙潭洞发掘出三四十万年前旧石器时代的“和县猿人”遗址。

在潜山市发掘的薛家岗遗址,距今有五六千年历史,是一处以新石器时代遗存为主的古文化遗址。

据此可知,安徽A.代表古代文明发展方向B.是中华文明重要发祥地C.处于原始文化领先地位D.具有多元一体文明特征 2.下表是西汉诸侯国相职权情况及对其管理规定。

这说明时期情况汉高祖时期注重辅佐刘姓诸侯王国建立并巩固王国政权文景时期偏重执掌王国兵权宣帝及其后由中央政府以其政绩决定其升迁等A. 朝廷强化对王国全面管控B. 王国问题得到了根本解决C.中央加强了对王国的控制D.西汉彻底废止了分封制度3.唐初的宗教政策是尊重、利用佛教,同时抬高道教,并用儒学的君父之义对佛教加以约束,使之纳人“周、孔之教”的范围。

这表明A. 儒学的社会影响最大B. 佛教开始本土化C. 儒学与佛道坚决斗争D.佛教趋向世俗化4.《宋刑统》规定:“若亡人遗嘱证验分明,并依遗嘱施行。

”宋代的遗嘱继承,一般只限于户绝家庭。

非户绝家庭,除非儿子有“生不养”等不孝行为,否则遗嘱也不能剥夺其继承权。

这说明A. 私有财产权观念凸显B.商品经济水平较高C. 私权利得到有效保护D. 司法深受理学影响5.下表为明清时期重要年代人口数与人均耕地面积,据此可知时期公元年份人口(百万)人均耕地面积(市亩)明代万历年间1573—1620年120 6.3清初顺治年间1644—1661年100 6.1清代康雍之际1720年前后1307.6清代道光末年1850年前后450 2.8A. 国家实现了大一统B.生产技术根本飞跃C. 民众生活水平提升D.粮食缺口日益扩大6.洋务新政,几乎包纳了外事与内务的诸多实政,在40多年后,1902年刊行的《皇朝道咸同光奏议》把“洋务”仅仅限于涉外事务,许多重要时政均分属于另立的“时务类”(如商务、矿务、铁路等)和“变法类”(如学堂、兵制等),并明确学习西法等一概归属于“变法类”。

历史12.商鞅变法时规定:“有军功者,各以率受上爵”;“宗室非有军功论,不得为属籍”;“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次”。

这表明商鞅变法A.要取消贵族特权B.模糊了社会等级界限C.使贵族体制发生转变D.以废除奴隶制为重要目的13.唐太宗曾下旨:“自今中书、门下及三品以上入阁议事,皆命谏官随之,有失辄谏。

”唐太宗旨意有利于A.将纳谏引入中央机构中B.健全中央监察机制C.解决中央机制上的弊端D.减少中央决策失误14.元末画家倪瓒说:“余之竹聊以写胸中逸气耳!岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉!”倪瓒认为绘画应A.不作修饰B.注重创新C.寄兴托志D.突出求形15.明宪宗成化二十一年,工部奏准:“轮班工匠有愿出银价者,每名每月南匠出银九钱,免赴京,所司类赍勘合,赴部批工;北匠出银六钱,到部随即批放。

”这表明此时A.手工业技术人才过剩B.工匠一律以银代役C.地区经济发展不平衡D.官营手工业市场化16.吴明瑜回忆道:“鉴于当时复杂的国际形势,为了实现建设一个强大的中国的目标,当时出于战备考虑,提出要实施‘上天、入地、下海’的科研战略。

”提出此“科研战略”主要为了A.加强国防力量B.提高国际地位C.建立科研体系D.服务生产发展17.阅读下面的工农业总产值指数(1952一1957)表,从中可以得出的结论是A.社会主义工业化基本实现B.国家政策影响产业发展C.工农业生产出现跃进倾向D.全面整顿使经济迅速回升18.1986年3月,安徽省个体劳动者私营企业协会成立。

它是安徽全省个体工商户和民营企业及从业人员自愿组成的全省联合非营利社会团体。

对此点评正确的有①反映了当时商品经济得到发展②说明安徽最先进行了改革尝试③是中国经济体制变化的产物④说明安徽摆脱了姓“资”姓“社”的束缚A.①②B.①③C.③④D.①②④19.公元61年,罗马市政官谢恭都斯为家中奴隶所杀。

元老院将死者家中400名奴隶全部处死,这引起罗马城居民的骚动。

元老院的这一判决A.带有习惯法的色彩B.激化了平民与贵族的矛盾C.表明成文法亟待制定D.激化了与被征服民族的矛盾20.阅读1601一1700年间英格兰精英人士初始兴趣取向中宗教与科学所占比例的对比表。

二者对比的变化反映的实质问题是项目1601~1605 1631~1635 1651~1655 1696~1700宗教(教士和神学家)7.0% 6.3% 5.4% 1.9% 科学 1.7% 4.6% 7.0% 5.2%A.放弃宗教信仰的人数增多B.科学的进步彻底批驳了宗教神学C-宗教改革的目的得以实现 D.科学的发展促进人们思想的解放21.下图是二战后初期有关朝鲜问题的一幅漫画。

从该漫画中可以获取的有效信息有①二战后美国打着民主旗号插足地方事务②美国的民主制度遭到韩国人民的反对③南朝鲜半岛内部人民呼吁和平反对独裁④美苏“冷战”引发了朝鲜内战的爆发A.①②B.②③C.①③D.①④22.近些年来,日本在钓鱼岛的主权问题上不断挑起事端。

中日双方在交涉过程中无不拿出该岛的历史文献和沿革作为依据,往往追溯到该岛的历史渊源。

若中国以前对这一问题没有系统的研究和考证,那么在谈判中中国将会是被动的。

这段材料主要强调A.历史学强调追根求源B.历史学可以服务于现实C.历史史实具有真实性D.中日领土争端由来已久36.(28分)阅读材料,回答下列问题。

材料一在过去几十年中,来自国内和国外制造商的竞争压力显得微不足道。

在当时,这种国内外市场——随着铁路建造热潮的即将到来和生活水平的逐渐提高,国内市场呈现出显著的趋热行情——环境下,对继承自先锋时代所曲折形成的基本经济结构,不列颠的企业家们也没有产生任何改变的动机:棉纺和制铁仍占主导地位。

材料二它对于经济竞争双方(英德)中德国一方的解释同样也是不完整的。

这里的分析大多是正确的:德意志关税同盟以及接下来的德意志帝国所取得的经济成就,以及普鲁士的军事胜利,共同促成了一个信心欣快的发展环境,并且回过来又强化了对于投资和经济增长的物质刺激。

——以上两则材料摘自《剑桥欧洲经济史》材料三 1950年至1964年间,西德、意大利和法国的国民总产值增长率分别为7.1%、5.6%和4.9%,而美国的国民总产值增长率只有 3.5%。

西欧经济力量不断增长的另一迹象是:1948年至1962年间,美国在自由世界的黄金中所占的份额已从71%下降到40%,而西欧所占的份額則从15%上升到44%。

——摘自《全球通史》(1)根据材料一并结合所学知识,指出导致不列颠的企业家们没有改变的因素。

(6分)(2)根据材料二并结合所学知识,请给出德国得以同英国竞争的完整解释。

(10分)(3)根据以上材料,结合所学知识,分析指出三则材料研究欧洲的不同视角。

试从其中一个角度谈谈你的认识。

(12分)37.(28分)阅读材料,回答下列问题。

材料有人认为,与其他国家相比,近代中国民主革命先后经历了三个阶级的领导,这不失为一个显著特色。

三个革命阶级前仆后继有意或无意地围绕着“民族独立”、"国家富强”和“人民幸福”的历史任务展开革命活动,最终使中国取得了民主革命的胜利。

如下图:(1)根据材料并结合所学知识,简析图中每个阶级是如何围绕历史任务领导中国民主革命的?(12分)(2)结合所学知识,论述领导阶级的变化对民主革命前途的影响。

(16分)(要求:联系中国民主革命的史实:观点明确,史论结合,言之成理即可。

)参考答案:12.C 根据材料可知,有军功的人要授予爵位,宗室贵族若无军功将取消贵族身份。

这表明贵族的认定发生变化,由血缘世袭变为军功授爵,C项正确。

以军功论赏罚来重组社会的权力和财产结构,并用各等级之“家”的男女奴隶的服饰式样色彩,来刺激将士好战善战加官晋爵。

由此来看,商鞅变法不是要取消贵族特权,反而强化贵族等级特权,A项错误。

社会等级的界限也未被模糊,反而得到强化,B项错误。

材料没有体现D项。

13.D 材料反映了在三省分权的情况下,皇帝仍然对这些大臣不放心,而加派谏官驻阁监督伺察。

“有失辄谏”说明了唐太宗的用意是为了减少决策失误,故D项正确。

A项是材料的表象,并非材料强调的重点;材料虽能体现唐朝对官员的监察功能增强,但不能说明唐代的监察机制较为完备,B项错误;C项不能从材料中直接得出。

14.C 题干中倪瓒表达了其作品旨在表达个人的情绪,借物以抒情,故选C项。

材料的后半段明确的表达了作品不追求形似,但并不是说就不作修饰,同时也没有体现出创新,故A、B、D 三项不正确。

15.C 从“南匠出银九钱”、“北匠出银六钱”可以看出,南方经济要比北方发达,故选C项。

A项在材料中没有体现;是否“以银代役”出于工匠自愿,B项表述绝对化;D项不符合史实。

16.A 根据材料中“战备”、“上天、入地、下海”等信息,可知中国当时的科研战略旨在发展军事,以提高国防力量,故选A项。

材料并没有体现提高国际地位这一目的,故排除B项;材料中的科研战略主要是军事,所以不能说是建立科研体系,发展生产,故C、D两项也不正确。

17.B 图表反映了我国建国初期的经济建设状况。

一五计划实施后,中国优先发展重工业,因此重工业增长速度远超其他产业,故选B项。

A项不符合史实;图表中农业发展速度比较慢,因此C项错误;全面整顿是“文革”中邓小平采取的措施,故D项错误。

18.B 从材料中的组织名称及成员构成看,当时安徽私营经济得到发展,并达到一定数量和规模,这是商品经济发展的重要体现,也说明经济结构发生了变化,①和③正确。

安徽改革走在了前列有史实依据,但是材料体现不出这一点,排除②。

人们挣脱姓“资”姓“社”的束缚是在1992年邓小平南方谈话后,排除回。

19.A 依据题干给出的寸间,此时成文法——即《十二铜表法》已经制定,故C项错误。

元老院处决的是奴隶而非平民和外邦人,故B、D两项错误。

因为奴隶杀死执政官而处决400名奴隶是非常野蛮的表现,这正体现了习惯法野蛮的特点,故选A项。

20.D 表中数据表明,具有宗教兴趣的人相对减少,而对科学产生兴趣的人相对增加。

但是,具有教士和神学家取向的人相对减少不等于人们放弃宗教信仰,排除A;宗教改革是要变封建宗教为资产阶级的宗教,材料中并没有体现,故C项错误。

科学进步对解放人们的思想,逐渐摆脱宗教神学的束缚有重要意义,并进而会影响人们的兴趣选择,故选D项。

B项表述绝对化。

21.C 由漫画中的“南朝鲜人民反对美李法西斯统治”“民主伪装”“美国制”可知,美国打着民主的旗号帮助南朝鲜李氏王朝进行独裁统治,由此可得出①③正确;南朝鲜反对的是美国干涉南朝鲜内政而非美国的民主制度,可排除②;漫画无法体现朝鲜内战的爆发,可排除④。

故正确答案为C项。

22.B 材料强调研究钓鱼岛主权的历史记载有利于中国在中日谈判中赢得主动权,这充分说明历史学与现实紧密结合的特点也即历史学服务于现实的功能,故选B项。

A、C两项是对材料的部分理解;D项不是材料的主旨。

36.(1)因素:国内外市场广阔,足以获取巨额利益;现有工业技术成熟,新技术尚未有所突破;英国引领工业革命,竞争对手微弱。

(6分)(2)解释:德国统一为经济发展提供了良好的环境;德国政治近代化,缓和了社会矛盾;普法战争获得战争赔款,提高了国际地位;德国政府干预经济,扶植企业发展;注重技术革新,充分利用第二次工业革命成果。

(10分)(3)视角:英国引领发展的欧洲;大国竞争发展的欧洲;走向联合发展的欧洲。

(6分)认识:(一)英国引领发展的欧洲。

在英国工业革命的影响下,欧洲各国竞相引进或研发新技术,这极大地推动了欧洲的发展。

而欧洲国家追赶的过程是漫长的,在这一过程中英国难免利用其经济优势排挤其他国家,进而产生矛盾。

但由于英国强大,欧洲整体上是和平的、发展的,这使得欧洲成为世界的中心。

(二)大国竞争发展的欧洲。

法德等国家的崛起,加剧了欧洲的竞争,推动了欧洲各国技术革新。

随着法德等国的发展,欧洲政治经济发展日益不平衡,各国矛盾日益激化,最终导致世界大战。

这就削弱了欧洲的实力,使之丧失世界中心的地位。

(三)走向联合发展的欧洲。

二战后,欧洲各国联合的不断发展,造就了相对和平的欧洲,推动了经济的恢复和发展,提高了其国际地位,冲击了美苏两极格局,推动世界多极化。

但欧洲各国存在一定差距,这使得欧洲联合又有一定的困难。

同时,欧洲一体化的发展势必影响世界其他地区。

(任选其中一个视角作答,6分。

言之有理即可)37.(1)农民阶级:以拜上帝教为理论基础,通过拜上帝会组织民众发动起义,打击封建势力和侵略者(义和团运动沉重打击了西方侵略势力,遏制了西方彻底瓜分中国的企图)。

资产阶级:借鉴西方政治近代化成果,宣传资产阶级维新思想、革命思想和社会思想,开展维新变法运动、辛亥革命和新文化运动。