大湘西旅游系列研究资料之一:大湘西的地域文化特征(01)

- 格式:doc

- 大小:328.50 KB

- 文档页数:5

湘西民俗风土人情与习俗湘西州的土家族、苗族历史悠久。

在历史发展长河中,他们以勤劳和智慧,创造出具有各自民族特点的历史和文化,养成勤劳俭朴、勇敢无畏、诚实爽直、耐艰苦、重感情的民族性格和道德风貌。

在土家族、苗族人民日常生活中,无论是居住、服饰、饮食、嫁娶、节庆和文化艺术等各个方面,无不具有各自的风俗习惯和独特民族特色。

民族文化风情旅游现已成为我州旅游招徕中外旅游者的特色项目。

土家苗族习俗l、吊脚楼:为湘西各族人民一种传统建筑形成,又称"吊楼子"。

吊脚楼为山野式"楼阳台",单檐悬挑,屋面反翘,名"飞檐",通风向阳,干爽清新。

有与正屋成一字形,也有成90℃直角形。

吊脚楼外设走廊,二面称"转角楼",三面称"走马楼"。

栏杆多花格,县柱称"吊瓜"'或为六陵、八棱,或雕成球形、金瓜形。

柱、防还雕有龙风、喜鹊、花卉等。

民间吊脚楼上多为闺房,卧室或织锦、打花之处,底层为谷仓、柴房,也有底层下临溪流,泉水叮咚,别有情趣。

山寨吊脚楼掩映在绿树翠竹中,富有大自然风光美。

湘西州部分镇临河民居也建有吊脚楼,如吉首峒河街,凤凰沱江沿岸、王村古镇、茶洞边城及龙山洗车河等,历来都引起中外旅游者极大兴趣。

2、火堂:又称火坑、火床,为湘西农家颇有特色的生活场所。

一般为中堂右前间,铺地楼板,火堂围以长条石。

火堂内置铸铁三角架,不准脚踏。

上方吊炕架,挂腊肉、野味、豆腐、辣椒等。

平时,全家人围火堂做饭、聚餐、烤火。

客人至,无论土家、苗族,皆盛情邀客围坐火堂边,烤火饮茶;饭时,一大锅腊肉或野味,一大碗米酒或包谷烧,碰碗举箸,其乐融融。

饭罢、摆古、唱歌,直至深夜,甚至围火堂铺被而眠。

3、银首饰:苗族妇女与男青年喜爱之饰品,造型精美,多为银制。

银首饰有银冠、银钗、耳环、项圈、嵌肩、手镯、牙钎、石尾等。

项圈有轮圈、扁圈、盘圈三种,重有四两至一斤不等。

湘西民俗文化传承与发展探析湘西地区位于湖南省西部,是一个充满着浓厚民族风情和深厚历史文化底蕴的地方。

在这片土地上,一直以来都保留着丰富的民俗文化,这些传统文化不仅丰富了湘西地区的文化底蕴,也成为了当地人民的精神财富。

随着现代化的发展和社会变迁,湘西地区的民俗文化面临着许多挑战,传承保护工作亟需加强。

本文将探析湘西民俗文化传承与发展的现状,并提出相应的对策建议。

一、湘西民俗文化的主要特点1. 多样性湘西地区是一个多民族聚居的地方,有土家、苗族、汉族等多个民族居住在这里。

每个民族都有自己独特的传统文化,包括节日庆典、歌舞表演、宗教仪式等。

由于不同民族之间相互影响,湘西的民俗文化呈现出多样性和多元性的特点。

2. 浓厚的宗教氛围在湘西地区,宗教信仰对当地人民有着深远的影响。

土家族、苗族等少数民族都有自己的宗教信仰体系,这些信仰体系贯穿着他们的生活和文化活动。

宗教仪式、祭祀活动等传统文化在当地仍然保留着,并且在一定程度上影响着当地人民的生活习俗。

3. 乡土风情湘西地区的民俗文化具有浓厚的乡土风情,这主要体现在饮食习俗、民间艺术、民间节庆等方面。

土家族的美食文化、苗家的服饰表演、汉族的传统工艺等,都展现出湘西地区独特的民俗文化魅力。

尽管湘西地区的民俗文化源远流长,但在当代社会,受到了诸多挑战,传承保护工作存在一定的困难和问题。

1. 传承人口减少随着城乡建设的不断发展,许多当地的传统手工艺人和民间艺术家逐渐减少,传承人口不断流失。

这些传统手工艺和民间艺术的失传,直接导致了湘西地区民俗文化传承的问题。

2. 城乡差异在湘西地区,城市和乡村之间存在着一定的发展差异。

城市化进程加快,许多传统的民俗文化活动在城市里渐行渐远,而乡村的传统文化得到了更好的保护。

这种城乡差异对湘西地区民俗文化的传承产生了一定的影响。

3. 现代娱乐文化的冲击现代娱乐文化的冲击对湘西地区的传统民俗文化造成了一定的冲击。

一些传统的民俗文化活动在当代社会已经不再具有吸引力,许多年轻人更倾向于接受现代化的文化娱乐方式,这也影响了湘西地区民俗文化的传承和发展。

湘西苗族⽂化湘西⾃古以来便⼀直是⼀个多民族、多族群聚居区,⼟家族、苗族作为世居此地的主体少数民族。

从⾃然条件来说,湘西是⼀个崇⼭峻岭,沟河纵横,地势崎岖,⽣产落后,⼈烟不稠,交通闭塞的地⽅。

⼀⽅⽔⼟养育⼀⽅⼈,⼀个地域⼀种独特的⽂化,湘西是⼀个⼟家族、苗族的聚居地,他的⽂化⾃然以特⾊的⼟家苗家的少数民族⽂化⽽闻名。

不论是⼟家族还是苗族,都有其浓厚的民族乡⼟⽓息,淳厚、⾃然、朴实,也不乏神秘之感。

著名作家沈从⽂在《边城》⾥就描写了湘西浓厚的乡⼟⽂化。

我虽是⼀个湘西⼟⽣⼟长的苗家⼥孩,但我坦⾔,在这个发展迅速的社会⾥,我⼀直都⽣活在被汉化了的家庭⾥,⽤⽗亲的话语说就是“我是⼀个假苗⼦”,所以在这⾥坦⾔:我对其⽂化的了解是甚少,多通过其他的途径得之。

说到少数民族,我想⾸先不得不谈的应该就是属于本民族的语⾔了。

在湘西每⼀个地区都有其稍显不同的地⽅⽅⾔,我们统称为“客话”,各地的客话只存在⼝⾳上的差别,⼤多都可以听懂。

但按民族语⾔⽽论,就有乡话和苗话之分,⽽苗话中⼜分两种,⼀种是深苗,⼀种是浅苗。

乡话⽐苗话要好懂,⽽浅苗⼜要⽐深苗好懂。

⼀般不是从⼩⽣活在传统的苗族家庭中,不是从⼩就受这种语⾔的熏陶的⼈,基本上都听不懂,也⾃然不会说。

相对⽽⾔,乡话要稍微简单⼀点,经过后天学习,听多了别⼈的交流,⼤体上能略只⼀⼆,但要是能开⼝说恐怕还是⼀个巨⼤的难以实现的挑战。

苗话就更不⽤说了,⽤我爷爷对它的最简单的形容就是“凹⼝凹嘴的”。

我听我同学⽤苗话在交流过,他们在说话时语速很快,总觉得⾆头是绞在⼀起的(当然我⼀句也没听懂)。

如果⽤“字正腔圆”来形容中国标准的普通话,那么我想苗话就是其最强势的反衬。

苗家的特⾊,不仅仅在于其语⾔的深奥,⽽其苗族的服饰更是⼀⼤不可不说的亮点。

苗族的服装有着许多的讲究。

通常的⽣活中,⼈们着的是苗族的便装,体现的是⼀种朴素简单的感觉。

逢年过节之际的打扮⾃然会很浓重,因为在苗家⼈的⼼中每⼀个节⽇都是意义⾮凡的,必须得按程序过得很浓重,有穿着的讲究更有饮⾷上的讲究。

湘西自治州地质概况-地形地貌二、地形地貌湘西自治州地区位于湖南省西部,属云贵高原北东部边缘地带,地处湘西北褶皱侵蚀、剥蚀山原山地区和湘西断褶侵蚀、剥蚀山地区之间,总体地势北西部高,南东部低。

其中湘西北褶皱侵蚀、剥蚀山原山地区分布于龙山、永顺、保靖、花垣、凤凰一带,海拔标高多在800~1200m之间,最高海拔标高可达1414.0m(八面山),山体高大,山势宏伟,山顶显多级剥蚀夷平面,并呈丘陵起伏台地,具山原地貌特征。

山原面一般较完整,台地四周峡谷深切,边坡多形成悬崖陡壁,河谷幽深,多呈“V”形。

由于碳酸盐岩广泛分布,岩溶地貌景观显著。

湘西断褶侵蚀、剥蚀山地区位于龙山、永顺、保靖、古丈、吉首、泸溪一带,地貌形态上除中低山外,尚有山间盆地的丘陵谷地。

海拔标高一般400~1000m之间,最高海拔标高1327m(永顺小溪一带),山体高大,峰峦重叠,河流纵横切割,河谷幽深,多呈“V”型谷。

盆地丘陵低山多为红色及部分碳酸盐岩构成,海拔标高一般为200~600m,切割亦较强烈,山体较陡,碳酸盐岩分布地段,岩溶地貌景观显著。

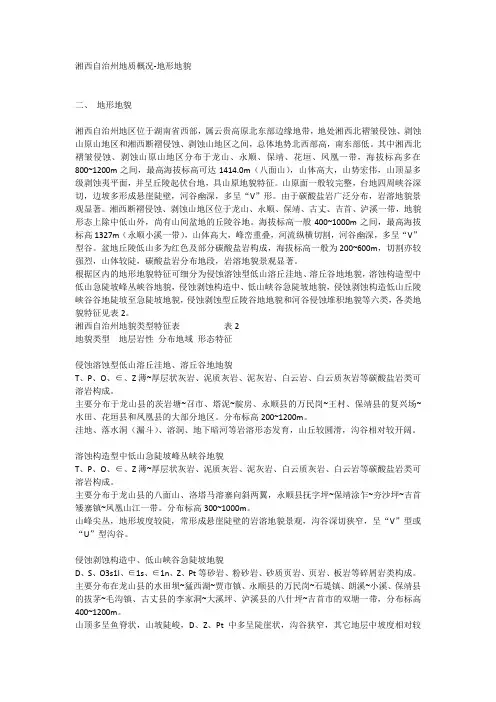

根据区内的地形地貌特征可细分为侵蚀溶蚀型低山溶丘洼地、溶丘谷地地貌,溶蚀构造型中低山急陡坡峰丛峡谷地貌,侵蚀剥蚀构造中、低山峡谷急陡坡地貌,侵蚀剥蚀构造低山丘陵峡谷谷地陡坡至急陡坡地貌,侵蚀剥蚀型丘陵谷地地貌和河谷侵蚀堆积地貌等六类,各类地貌特征见表2。

湘西自治州地貌类型特征表表2地貌类型地层岩性分布地域形态特征侵蚀溶蚀型低山溶丘洼地、溶丘谷地地貌T、P、O、∈、Z薄~厚层状灰岩、泥质灰岩、泥灰岩、白云岩、白云质灰岩等碳酸盐岩类可溶岩构成。

主要分布于龙山县的茨岩塘~召市、塔泥~靛房、永顺县的万民岗~王村、保靖县的复兴场~水田、花垣县和凤凰县的大部分地区。

分布标高200~1200m。

洼地、落水洞(漏斗)、溶洞、地下暗河等岩溶形态发育,山丘较圆滑,沟谷相对较开阔。

溶蚀构造型中低山急陡坡峰丛峡谷地貌T、P、O、∈、Z薄~厚层状灰岩、泥质灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、白云岩等碳酸盐岩类可溶岩构成。

陲、武陵山腹地的7县1市组成的湘西自治州,是少数民族苗族,土摘要:湘西地区风景秀丽,人文灿烂,作为少数民族聚居地,同时拥有博大精深的民族文化,如何充分发挥湘西丰富的民族文化资源转化为旅游经济增长点,这对发展湘西旅游业乃至当地经济的发展有其重要的作用。

本文从湘西民族文化资源情况、目前湘西旅游业的现状和民族文化的缺失着手,力求探讨湘西民族文化旅游资源的开发与利用,涉及到意义,途径和前景。

关键词:湘西民族文化旅游经济民族文化是各民族在历史的发展过程中沉淀与积累,是物质文明和精神文明建设的重要内容,也是旅游经济发展的重要依托。

位于湖南省西北边家族的聚居地,除了拥有奇山秀水,更拥有丰富的民族文化旅游资源,古朴浓郁的民俗风情,源远流长的历史文化,饱经沧桑的民族文化古迹等等。

开发和利用好这得天独厚的资源优势,能进一步扩大湘西的对外开放水平,提高知名度,有利于湘西旅游业的可持续发展。

一湘西民族文化旅游资源分析由于湘西处于崇山峻岭,历史以来就偏安一隅,较少收到外来文化的影响,传统的民族文化得到完整的保存,因此湘西的民族文化资源具有浓郁的民族特色,富有乡土性和远生态性。

主要表现在居住、服饰、饮食、民间艺术等多各方面。

1 居住文化苗族,土家族的的居住习俗具有鲜明的民族特色,除了典型的山寨吊脚楼和古式建筑的木结构房屋外,最具有历史特色文化品味的莫过于凤凰古城,以其悠久的历史和时代感染力吸引众多游客到此游玩,与其特色的居住文化交相辉映的,还有一些古老而极富特色的生产工具和生活用品。

2 服饰文化苗族人民制作了绚丽多姿的苗家服饰,最令人叹为观止的莫过于银制饰品,作为苗族人民特有的装饰品,完全靠手工制作,种类繁多,精致生动,除了少数男人佩戴,多为妇女佩戴,这样工艺高超的银饰至今是当地人喜爱的装饰品,一套讲究的银饰,可以重达几十斤。

土家族的织锦系列作品,苗族的蜡染和刺绣产品也是闻名遐迩,至今仍保留其工艺。

3 饮食文化崇尚天然的绿色食品,如天然野山菌,自制腊肉,古丈茶,猕猴桃等都是当地特色食品,还有不少民俗小吃,如灌肠粑,社饭,系列酸菜,有“无酸不成席”的说法。

湘西传统建筑的形态和建筑布局的特点湘西是中国湖南省西部的一个地区,由于地理环境和历史文化的影响,这里形成了独特的传统建筑风格。

湘西传统建筑的形态和建筑布局有以下几个特点:1. 民居类型丰富多样:湘西传统建筑主要包括庄园、公馆和民居。

庄园是富裕家族的住所,通常由大牌楼、正厅和后院组成,具有较高的地位和权威性。

公馆是地方官员和乡绅所住的大型建筑物,一般分为前院和后院,前院是接待客人的场所,后院用于居住。

民居则分为层屋、四合院等各种形式,根据当地居民的经济条件和地理环境形成了多样的样式。

2. 木结构的建筑形态:湘西传统建筑以木结构为主,使用的木材多为柚木、柳木等。

建筑的骨架由柱子、梁和檩组成,搭建起屋顶和墙壁的框架。

屋顶一般采用抬檐和斗栱的形式,既能保护房屋免受雨水侵蚀,又能增加建筑的美观性。

墙壁多采用砖木结构,砌墙的砖瓦大多为红色或黄色的陶瓷砖,具有非常浓郁的土家族特色。

3. 建筑布局体现居住和生活方式:湘西传统建筑的布局十分注重居住和生活的便利性。

一般来说,建筑的主体是居住区域,包括卧室、客厅、厨房等。

而建筑的后部则是生活和储藏区域,包括厕所、茅厕、粮仓等。

建筑体量和布局一般呈矩形或正方形,空间上形成前后院和主次分明的居住空间。

4. 对自然环境的适应性:湘西传统建筑在设计中充分考虑了当地的自然环境。

在山区地形复杂的地方,建筑往往选择在山脚或山坡上建造,利用地势起伏,使建筑相互错落有致。

建筑还会增设天井和露台,以便家人活动和晾晒物品。

在气候方面,湘西地区夏季炎热,建筑常常设置凉台或挂藤架,以提供遮阴和通风。

5. 装饰和彩绘:湘西传统建筑在外观装饰和内部彩绘上非常注重细节。

外墙砖瓦常常使用彩色陶瓷砖,图案多样,富有民族特色。

柱子和梁上还会雕刻花纹,墙壁上常常绘有各种图案和神话故事。

内部也会进行精心装饰,比如门窗上会凿花,屋顶和柱子会彩绘,墙壁上则会悬挂画卷和字画。

湘西传统建筑的形态和建筑布局具有丰富性、适应性和装饰性。

介绍湘西的文章

湘西是湖南省西部地区的一个地区,是一个以少数民族为主的地区。

它被称为“神秘的湘西”,因为这里有着独特的民俗风情和自然风光。

湘西地区包括了张家界、吉首、花垣等县市,这些地方都是旅游胜地。

湘西的自然风光十分壮观,尤其是张家界的天门山和凤凰古城,被誉为“山水甲天下”。

这里的山峰陡峭、悬崖峭壁,景色十分壮观。

同时,湘西还有着丰富的历史文化,例如在吉首市的凤凰古城里,可以欣赏到古老的民居建筑和传统的手工艺品。

湘西地区的民俗风情也十分独特。

由于这里的少数民族聚居,所以这里有着不同于其他地区的传统文化和习俗。

例如在花垣县,每年都有着盛大的苗族“龙船赛”,在这个活动中可以看到苗族特色的歌舞和服饰。

总之,湘西是一个拥有神秘自然风光和独特民俗文化的地方,值得一去。

- 1 -。

湖南大湘西区域发展规划与旅游研究进展【摘要】湖南大湘西地区是中国内陆地区的一个重要旅游目的地,拥有丰富的自然和人文资源。

本文通过对该地区的概况、旅游资源、发展规划和研究进展进行分析,探讨了其区域发展规划与旅游研究的最新进展。

研究发现,大湘西面临着发展挑战和机遇并存的局面,需要在保护环境和促进旅游业发展之间取得平衡。

未来,应该加强区域规划与管理,推动旅游业可持续发展,提高当地居民的生活质量。

建议政府和企业加大投入,促进旅游业的发展,提高大湘西地区的知名度和竞争力,实现旅游业的可持续发展。

【关键词】湖南大湘西区域、发展规划、旅游资源、研究进展、未来展望、发展挑战、发展机遇、建议。

1. 引言1.1 研究背景湖南大湘西地区位于湖南省西部,是湖南省最具特色的地域之一。

这一地区因其独特的自然风光、丰富的旅游资源和独特的文化传统而备受关注。

随着中国旅游业的快速发展,湖南大湘西地区正逐渐成为国内外游客争相前往的热门目的地。

尽管湖南大湘西地区拥有丰富的旅游资源,但在规划和发展方面仍存在一些挑战。

为了更好地挖掘和利用这些宝贵资源,需要制定科学合理的发展规划,并持续开展相关研究工作。

本文将重点探讨湖南大湘西地区的区域概况、旅游资源分析、发展规划、研究进展以及未来展望,旨在为该地区的可持续发展提供参考和借鉴。

结合当前面临的挑战和机遇,我们将提出相应的建议,以推动湖南大湘西地区旅游业的健康发展。

1.2 研究意义湖南大湘西地区是中国西南部的一个独特而美丽的地区,因其独特的自然风光、丰富的人文历史而备受游客青睐。

随着旅游业的快速发展,大湘西地区面临着诸多挑战和机遇。

对于该地区的旅游发展规划及研究显得尤为重要。

研究湖南大湘西地区的旅游发展规划和进展,有助于更全面地了解该地区的潜力和资源优势,为地方政府制定长远发展规划提供科学依据。

通过研究旅游资源的优势和不足之处,可以为地方政府和旅游企业提供策略性建议,促进旅游业的可持续发展。

湘西传统建筑的形态和建筑布局的特点湘西地区是湖南省的一个少数民族聚居区,有着独特的地理环境和文化传统,其中的传统建筑形态以及建筑布局也具有独特的特点。

本文将从形态和布局两个方面进行介绍。

形态特点:1. 简约朴素湘西传统建筑形态朴素简约,不追求华丽的外表。

建筑多以木质结构为主,整体呈现出朴素自然的风格。

建筑中常使用的材料有砖、石、土、木等,这些材料有着很好的保温和通风效果,在湘西的气候条件下更具有实用性。

2. 反复参差传统建筑的立面、屋顶和内部空间布局都呈现出反复参差的形态。

建筑外观呈现出层层迭起的效果,对比鲜明。

屋顶呈曲线状,较为典型的形态是如牛角般的屋脊。

在内部,建筑布局也多以错落有致,不规则排布的形态为主。

3. 装饰富于变化传统建筑的装饰富于变化,充分体现了当地文化的特点。

在建筑的门窗、梁柱、壁画等处都有着别具一格的装饰。

门窗的造型简洁而有力,以简单的线条和雕刻取代过于繁琐的图案。

梁柱的装饰也少见追求华丽的造型,更多的是自然风光和人物形象的雕刻。

壁画则是传统建筑装饰中的一大特色,多以人物、动植物等为图案,具有浓郁的民族特色。

布局特点:1. 院落式布局湘西传统建筑的布局以院落式为主,即针对居住的需求而设计的中央开放空地,与家庭建筑一起构成整个布局。

这种布局形式可以充分利用阳光和空气,同时提供了方便的通行口和居民之间的交流空间。

2. 层次分明传统建筑的布局层次分明。

它们往往会以家庭建筑为单位,建筑群之间有着明显的高低差。

每个家庭建筑都是独栋或者半独栋,一般只有两层高。

与此对比的是,建筑群的主建筑往往会比家庭建筑更高,具有明显的层次感。

3. 两院三进湘西传统建筑的房间布局一般是两院三进,前后院落之间有一座建筑,构成了一个包含内院、前厅、正厅、后厅、侧房等房间的生活空间。

这种布局充分尊重了家庭居住和日常生活的需求,不同的房间在空间上也保持了相对的独立性。

总之,湘西传统建筑形态朴素、简洁,布局合理、四通八达,体现了湘西地区的地理环境和文化传统,也是中国传统建筑文化中的典范之一。

湘西文化简介

湘西文化是指中国湖南省西部的土家族、苗族、侗族等少数民族的文化,是中国民族文化的重要组成部分。

湘西地区位于湖南省西南部,地处湘、黔、川三省交界处,是中国的少数民族地区之一,其独特的地理环境和民族文化特色使得湘西文化具有独特的魅力。

一、湘西地区的地理环境

湘西地区地势复杂,山峦起伏,河流纵横,气候多样,有着丰富的自然资源和独特的生态环境。

湘西地区的地理环境是湘西文化的重要基础,也是湘西文化的重要特色之一。

二、湘西文化的历史渊源

湘西地区历史悠久,文化底蕴深厚,是中国古代文明的重要发源地之一。

在长期的历史发展中,湘西地区的少数民族群体形成了自己独特的文化传统和生活方式,形成了湘西文化的独特特色。

三、湘西文化的艺术表现形式

湘西文化的艺术表现形式丰富多样,包括音乐、舞蹈、戏剧、绘画、雕刻等多种

形式。

其中,土家族的锣鼓舞、苗族的芦笙舞、侗族的歌舞等都是湘西文化的代表性艺术形式。

四、湘西文化的民俗风情

湘西地区的少数民族群体保留了许多传统的民俗风情,如土家族的“拜祖”、苗族的“龙船节”、侗族的“花山节”等,这些民俗活动不仅是湘西文化的重要组成部分,也是湘西地区的重要旅游资源。

五、湘西文化的文化遗产

湘西地区有着丰富的文化遗产,包括土家族的吊脚楼、苗族的木鼓、侗族的鼓楼等,这些文化遗产不仅是湘西文化的重要组成部分,也是中国民族文化的重要遗产。

综上所述,湘西文化是中国民族文化的重要组成部分,具有独特的地理环境、历史渊源、艺术表现形式、民俗风情和文化遗产等特色。

湘西文化的传承和发展,不仅是湘西地区的文化责任,更是中国民族文化的重要使命。

湘西特色文化一、生机文化①衣:湘西人口以土家族苗族为主,因此这里主要介绍这两种民族服饰。

首先,在湘西的苗族服饰中,围裙和银首饰是最为鲜明的特色。

苗女所穿的围裙分为高腰围裙和低腰围裙,平常穿着是为了劳作时保护围裙后面的衣服不被弄脏;逢年过节或走亲访友穿着,主要用于盛装服饰或显示女红技艺的刺绣水平。

银首饰的佩戴至今都十分讲究,大致分为头饰、项圈、手饰、挂饰等,各个部位都具有各自的特色和寓意。

苗族服饰1 苗族服饰2 相对于湘西苗族华丽的服饰,湘西土家族的服饰则更接近生活型、实用型。

湘西土家族服饰最鲜明的特色便是“锦衣斑斓”,《来凤县志·风俗志》载:“男女垂髫,短衣跣足,以布勒额,喜斑烂服色。

”土家族男子穿琵琶襟上衣,缠青丝头帕。

妇女着左襟大褂,滚两三道花边,衣袖比较宽大,下着镶边筒裤或八幅罗裙。

土家童装最为讲究,男孩从小打扮得虎头虎脑的,其中“虎头帽”最具代表性。

土家服饰1 土家服饰2②食:湘西美食在湘菜原有的香辣基础上,还融入了少数民族的地方特色。

无论是吉首市街头还是凤凰古城,物美价廉的正宗湘西美食令人流连忘返。

糯米粑粑香香糯糯,蕨菜炒腊肉味美不油腻,糯米酸辣子酸而不腻,清凉的绿豆凉粉,香味四溢的野葱社饭,清香糯柔的血粑鸭等无一不体现着湘西人民对生活的创新与热爱。

我在这里主要介绍三种我最喜欢最熟悉的特色食品。

首先是“米豆腐”,相信老师一定知道《芙蓉镇》这部电影,影片中刘晓庆扮演的就是一名经营米豆腐的勤劳妇女。

它是用大米淘洗浸泡后加水磨成米浆,然后加碱熬制,冷却,形成块状“豆腐”即成。

即可熟食也可冷食,吃起来口感清香,软滑细嫩,夏天我最喜欢的就是吃一碗润滑鲜嫩、酸辣可口的米豆腐了。

米豆腐1 米豆腐2 然后是湘泉酒,它产于湖南省湘西土家族苗族自治州首府吉首市,酒液无色透明,芳香馥郁,味绵甘洌,醇厚柔美,后味爽净,回味悠长。

国内酒界专家定为混合香型--湘泉型,这是继我国传统五大白酒香型之后崛起的又一大香型。

大湘西乡村旅游发展现状及策略研究一、大湘西乡村旅游发展现状大湘西是中国湖南省西北部的一个地区,是湘西土家族苗族自治州的简称,也是一个充满神秘和魅力的地方。

自古以来,大湘西就有着得天独厚的自然和人文资源,尤其是那些保存完好的古老民俗文化,更是吸引了无数游客的目光。

近年来,乡村旅游已成为大湘西地区经济发展的重要组成部分。

大量的农村旅游资源得到充分挖掘和利用,大湘西乡村旅游也日渐兴旺。

文化旅游、生态环境旅游、民俗民风旅游等各种形式的旅游产品层出不穷,吸引了越来越多的游客前来体验。

尽管大湘西乡村旅游发展日渐火热,也面临着一系列问题。

首先是旅游设施滞后,基础设施建设不足,交通不便等问题,给游客的游览和居住带来诸多不便;其次是乡村旅游服务质量参差不齐,存在产品同质化严重,游客体验不尽人意的问题;是乡村旅游缺乏整体规划和统筹安排,各个景区之间缺乏合作与协调,形成了各自为政的状态。

针对大湘西乡村旅游发展现状中存在的问题,我们提出了以下策略研究:1. 完善基础设施建设大湘西乡村旅游地处偏远山区,交通不便,基础设施建设不足一直是制约乡村旅游发展的关键因素。

政府应加大对乡村旅游基础设施的投入,提高道路、停车场、卫生设施等方面的配套设施建设,以提升游客的满意度和游览体验。

2. 提升乡村旅游产品质量要提升乡村旅游的产品质量,需要从多个方面入手。

首先是要注重挖掘和整合乡村旅游资源,保护好农村独特的文化景观,全面提升乡村旅游产品的吸引力;要加大对乡村旅游文化传承的支持力度,培养更多优秀的地方民俗文化艺术人才,丰富乡村旅游产品的内涵和形式。

3. 加强乡村旅游整体规划和统筹安排大湘西乡村旅游地区多,各个景区之间缺乏合作与协调,形成了各自为政的状态。

政府需要加强对乡村旅游的整体规划和统筹安排,促进乡村旅游资源的统一开发和利用,建立更加完善的导游服务和游客接待机制,提高乡村旅游的整体品质。

4. 加强乡村旅游宣传推广乡村旅游的宣传和推广是乡村旅游发展的重要环节。

大湘西旅游系列研究资料之一:大湘西的地域文化特征(01)

本资料来源于怀化学院旅游研究所方磊老师的讲课资料

(原创资料来自易富贤刊发时间:2009-06-30 16:56:36光明网-光明观察,原文题目:漫谈湖南和湘西的蛮文化,讲课资料略有增删,特此说明)

作者:易富贤(中山水寒)daguokongchao@

湖南在中国面积不算最大,人口不算最多,但地域文化却非常有特色,尤其是湘西。

这里我给大家介绍我们怀化籍学者易富贤先生对湘西地域文化的理解。

一、湖南的自然地理环境

湖南三面环山,东有幕阜山、罗霄山脉,南有南岭山脉,西有雪峰山、武陵山脉,海拔从500米至1500米不等。

湘北为洞庭湖平原,海拔多在50米以下。

湘中则丘陵与河谷盆地相间。

全省形成从东南西三面向北倾斜开口的马蹄形状。

中国的水系一般是西北流向东南,但是湖南的湘、资、沅、澧四大水系基本上从南往北流入洞庭湖,然后汇入长江。

雪峰山是湖南省境内的主要山脉之一,最高峰在洪江的苏宝顶,海拔高度为1900多米(现在体育系很多学生在苏宝顶搞户外运动),因其海拔高,因此成为湖南湘东和湘西的地理界线,也成为资江和沅江的分水岭。

同时也是人文分水岭。

雪峰山以西就是通常所说的湘西,准确的来说是指大湘西,但一般人称湘西。

湘西,在文化上的定义,是“五溪文化”(沅江中上游文化)。

与传统的以长沙“岳麓书院”、衡阳“石鼓书院”为主的湖湘文化(湘江文化),是截然不同的两种文化。

二、漫谈自然地理环境的影响

1. 湘江

对湖南灵气贡献最大的应该算是湘江,滔滔南来汩汩北去,水流平缓、河床宽阔,东西两岸支流汇注。

沿岸分布有长沙、株洲、湘潭、衡阳、永州、郴州、娄底等7个地级市,约占全省人口的48%,其经济总量占全省2/3,是湖南人口最稠密、经济最发达的流域。

从衡阳、湘潭、长沙到洞庭湖平原,经湖北的江陵、襄樊,再到郑州、石

家庄、北京,可谓是一马平川,湖南人对北方的政治危机非常敏感;而由于有南岭相隔,湖南人对广东的新事物却不敏感,改革开放之风迟迟刮不过南岭。

从屈原(考古证据倾向于他家在湖南沅水流域,而不是湖北)、贾谊(贬谪湖南)、范仲淹(贬谪湖南)、王夫之到魏源、曾国藩、谭嗣同、陈天华、黄兴、宋教仁、毛泽东等,忧患意识是一脉相承。

自然的磨练,加上人文的雕刻,形成了一套"心忧天下,敢为人先"的湖南文化。

范仲淹的"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"就悬挂在湖南的风水大门岳阳楼上。

2. 雪峰山

雪峰山因山顶长年积雪而得名。

雪峰山是江南罕见的一处高原地带,因其海拔位置高,所以被称为“湖南的青藏高原”。

《林则徐日记》这样描述湘西雪峰山的险要:道光17年(1837年)8月25日:“是日自卯至酉行九十里,皆傍高涯而临深涧,路窄如线,其危险倍于滇、黔道上。

”地点在隆回魏源的家乡至溆浦的官道上,这里为雪峰山脉中段。

楚蛮,其实主要是指湖南,因为湖北除了西部有大山之外,大多数地区都是平原,千里江陵,性格远远比湖南人平和。

而湖南即便是岳阳、长沙、常德,仍然有山为依托。

如果说湘江是湖南的母亲河的话,那么雪峰山应该就是湖南的父亲山。

湘江赋予了湖南人水的灵性,而雪峰山磨砺出湖南人坚毅的性格。

雪峰山以东是品种繁多的湘语系(外地人很难听懂),而湘西却是西南官话(与普通话接近)。

笔者对此一直很纳闷,照道理说,湘东平原、盆地较多,互相交流多,应该有统一的语言,而湘西多高山,应该被分离出很多语言带;但是事实上,湘西却有统一的语言(到怀化旅游、投资,没有语言障碍),而湘东却方言林立。

雪峰山脉主体位于湖南中部和西部,是湖南境内最重要的山脉,为资江与沅水的分水岭。

雪峰山南起湖南、广西边境,与南岭相接,北止洞庭湖西南。

西侧是湘西丘陵。

东侧为湘中丘陵。

南段山势陡峻,北段被资水穿切后,渐降为丘陵。

长350千米。

主峰苏宝顶在我们黔阳县(现洪江市),海拔1934米。

怀化地区、邵阳地区、娄底地区、益阳地区的一些县市在雪峰山主体上,湘潭、株洲、长沙、常德在雪峰山余脉上。

3. 湘籍名人地图

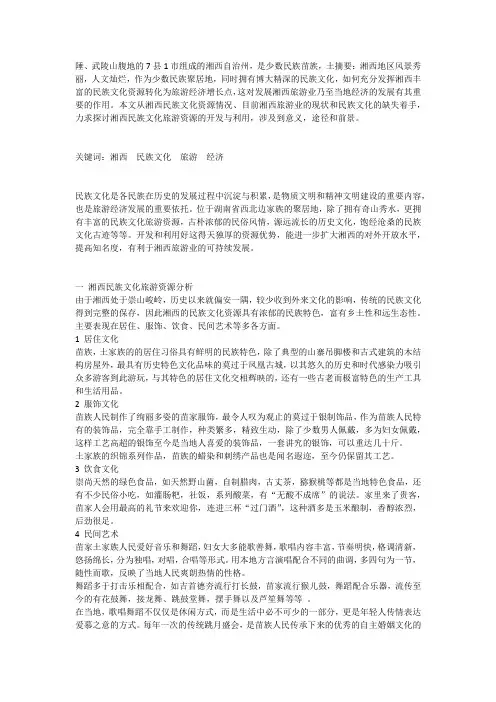

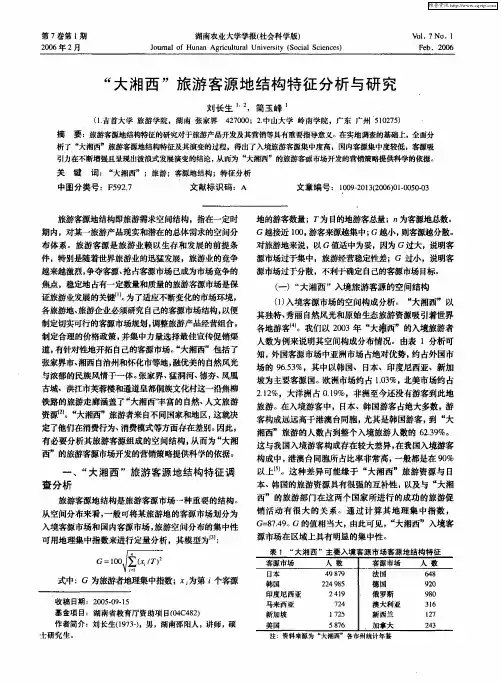

见图一:

图1 湘籍名人地图

A:毛泽东,B:刘少奇,C:彭德怀,D:黄兴,E:左宗棠;2:谭嗣同,G:曾国藩,H:陈天华,I:魏源,J:蔡锷,K:粟裕,M:熊希龄、沈从文、黄永玉。

另,贺龙在张家界西北,宋教仁在常德桃源,宋楚瑜、马英九的故乡在湘潭。

从文化上来说,秦朝的行政区划比现在更为合理。

秦朝三十六郡中包括长沙郡和黔中郡。

长沙郡指的是现在湘东各县市,而黔中郡是以现在怀化地区和湘西自治州为中心的五溪地区。

4. 五溪

五溪是指沅江中上游的五条溪:潕溪、巫溪(雄溪)、辰溪、樠溪、酉溪。

沅江上游即贵州的清水江,在天柱县瓮洞入湖南芷江县大龙后,经过黔阳县托口,纳渠水。

到黔阳县城(古龙标,黔城),纳潕溪,始称沅江。

见图2.

潕溪,又名潕水、潕水河、潕阳河,自贵州苗岭出,至玉屏县,进入湖南新晃县、芷江县,在怀化踅而朝南,往黔阳县城黔城,与清水江汇流成沅江,故云“潕溪五溪源”,黔城是五溪地区的政治中心。

黔城已有2200多年的历史,是全国保存最为完整的明清古城之一,有“明清建筑博物馆”美誉。

巫溪,又名巫水、雄溪、洪江,自湖南雪峰山的城步出,经过绥宁、会同,到达洪江,历史上百货骈臻,商贾云集,是古代著名的商埠,参见洪江古商城资料:(/view/672612.html)。

从现在的角度看,无法理解偏僻的湘西小镇竟然是湘商的发源地,其实古代没有铁路和公路,沅江水运相当于现在的高速公路、客运专列,洪江地理位置非常优越,被称为“五省通衢”。

清朝康熙以后中国资本主义初级阶段各类商业形态在这里已经初具规模,成为当时中国大西南最繁荣的商业重镇,五溪地区资源丰富,货物(如桐油)汇集在洪江,运往长沙、武汉、上海,远销海外。

同时江浙的丝绸、食盐,海外的药品等日用品运到洪江转运周边各省,使洪江发展大西南货物吞吐枢纽中心和金融发展中心,其货币流通量仅次于省会长沙。

抗日战争时期,地处“大后方”的洪江更是出现过“战时繁荣”,全国20多个省市和港澳台地区及外国的商人纷至沓来。

洪江的下游是安江镇,是雪峰抗战的总指挥部。

1949年黔阳县城由黔城镇迁至安江镇,1954年到1975年曾是地级市黔阳地区的行署所在地。

袁隆平在这里的安江农校发明杂交水稻。

安江的下游再接纳溆浦县的溆水。

辰溪,又名锦水、锦河,麻阳河,发源贵州梵净山,经过铜仁,到达麻阳,往辰溪与沅江汇流。

樠溪,又名沱江、峒河、万溶江、武水、武溪、泸溪,发源贵州、四川的武陵山脉,从贵州进入湖南的凤凰县,称为沱江;从四川进入吉首市,称为峒河、万溶江。

沱江与峒河合流,进入泸溪,与沅江汇流。

酉溪,又名白河、猛峒河,发源重庆酉阳、湖北来凤,在沅陵县交汇进入沅江。

沅陵是黔中郡的首府。

五溪地域包括湖南西部的怀化市,张家界市,湘西自治州,邵阳地区的城步和绥宁县、洞口县、隆回县的一些地区;广西北部的龙胜县、三江县;贵州黔东南州、铜仁地区;重庆的黔江区;湖北的来凤县。

黔城、辰溪、沅陵是五溪地区的政治中心(政治中心往往在这三地之一)。

图2. 湘西水系分布图(标注的为“五溪”,五溪的说法不一)。