艺术语言产生的心理基础

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:6

第三章1、生活活动:是以生产活动为基础的,人类生存、繁衍和发展的活动系统的总称;2、本质力量的对象化:在生产活动中,人改造了自然,使自然变成了人化的自然,同时,人再改造自然的过程中也改造了自己,使自己被自然所丰富所改造;3、文学活动的四要素:作家、作品、读者、世界;4、文学活动的对话性结构:指文学活动不同要素之间的互动关系;围绕作品这个中心,作家与世界、读者之间建立起来的是一种话语伙伴关系;其中,分别构成了若干对主体间性关系,包括自我与自我,自我与现实他者,自我与超越验他者以及自我与潜在他者;在文学活动中,主体和对象的关系始终处于发展与变化中;一方面是主体的对象化,另一方面是对象的主体化,正是在主体对象化与对象主体化的互动过程中,才生动显示了文学所特有的社会的和审美的本质属性;5、文学本体论:英美新批评强调文学作品的本体地位,揭出这一观点,代表人物是兰塞姆;他认为文学活动的本体在于文学作品而不是外在的世界和读者;6、劳动说:文学原始发生的主要学说之一,把劳动作为文学的起点;劳动揭示了文学活动的前提条件,产生了文学活动的需要,构成了文学描写的主要内容,制约了早期文学的形式;7、物质生产与精神生产的“不平衡关系”:指文学进程、发展与经济的发展并不总是同步的,有时甚至是反方向的发展;这种不平衡有两种典型的体现:一是某些文艺类型只能兴盛在生产发展相对低级的阶段,随着生产力的发展,它的繁荣阶段也就过去了;另一种是艺术生产与物质生产水平并不是成正比例,经济落后的国家或地区可能在文学艺术上领先; 思考题:1、文学活动与生活活动是怎样的关系文学活动在生活活动中处在什么位置答:关系:人的生活活动是文学活动的前提,生活活动导致人与对象之间的诗意情感关系,生活活动导致人的自觉能动的文学创造;生活活动使文学成为人的本质力量的确证;位置:作为一种审美精神活动在人的生活活动中处于重要地位,并具有意识形态特征;2、文学活动的四种理论视角各自的理论依据是什么答:文学活动的四种理论视角分别以文学活动的四个要素为依据;从作品角度出发的本体论形式主义;从专家角度出发的接受论接受美学主义;从世界角度出发的再现论现实主义;从读者角度出发的表现论浪漫主义;3、简述文学起源上的“劳动说”;答:1劳动提供了文学活动的前提条件:人类的生产活动是一切其他基本活动的前提,这一方面在于人要满足基本生存需要后才能从事其他活动;另一方面,在于人就是在这种生产活动中生成的;2劳动产生了文学活动的需要,人的活动都伴随着一个自觉的目的,而这一目的又是源于某种需要而设定的;史前人类在劳动中为了协调行动,交流情感信息,减轻疲劳等,就由这些需要产生了语言和最初的文学;3劳动构成了文学描写的主要内容,远古遗存的作品中大都描写了当时人们劳动生活的内容;4劳动制约了早期文学形式,早期的文艺形式同劳动过程直接相关,所以是诗、乐、舞三位一体的结合体;4、试辩证说明文学发展的诸多原因;答:1社会风气的变化2文学的发展与时代的变化密切相关3是某种非人力可改变的因素4从文学内部来探求文学发展的动因,认为文学的发展像自然界运行一样只在于它的内在动因5文学的发展只是文学固有的因素的不同组合引起了形态变化6文学发展的根本力量在于劳动;以上原因各有侧重,但在终极意义上应该说是经济因素决定了文学发展,直接意义上往往是上层建筑各部门的相互影响制约了文学的发展;总地来说,各种观点由于所处的历史时期,社会意识形态及分析角度虽各有不同,但都在某个方面以独有的方式阐释了文学发展的原因;第四章1、文学的含义:简言之,文学是一种语言艺术,是话语蕴藉中的审美意识形态,是发展变化的;2、话语:是一种具体的社会存在形态,指与社会权利关系相互缠绕的具体言语形式,是指特定社会语境中人与人之间从事沟通的具体言语行为,即一定的说话人之间在特定的社会语境中通过文本而展开的活动;3、话语蕴藉:是指文学活动的蕴蓄深厚而又余味深长的语言与意义状况,表明文学作为社会话语实践蕴涵着丰富的意义生成可能性;4、审美意识形态:是指与形式生活密切缠绕的审美表现,其集中形态是文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑等艺术活动,不是审美与意识形态的简单相加,而是指在审美表现过程中审美与社会生活状况相互渗透,浸染的状况;思考题:1、文学有哪两种含义现在通行的文学含义是什么答:两种含义是文化含义和审美含义;文化含义是指一切口头或书面语言行为和作品,包括今天的文学,以及政治、哲学、历史、宗教等一般文化形态;审美含义是指具有审美属性的语言行动以及作品,包括诗、散文、小说、剧本等;现在通行的含义是:审美的语言作品;2、怎样理解文学的审美意识形态属性答:文学作为审美意识形态,表现在:文学成为具有无功利性、形象性和情感性的话语与社会权力结构之间的多重关联域;文学作为审美意识形态在无功利、形象、情感中隐含功利、理性和认识;3、什么是话语蕴藉怎样理解文学的话语蕴藉属性答:话语蕴藉是指文学活动的蕴蓄深厚而又余味深长的语言与意义状况,表明文学作为社会话语实践蕴涵着丰富的意义生成可能性;进一步看,文学作为话语蕴藉,有两层含义:第一,整个文学活动带有话语蕴藉属性;第二,在更具体的层次上,被创造出来以供阅读的特定文本带有话语蕴藉属性;4、当前在文学的含义和属性问题上,有哪些代表性观点这里把文学视为话语蕴藉中的审美意识形态,具体表现在哪几点上答:文学的审美意识形态属性表现有三种代表性观点:1无功利和功利;文学是无功利的,但这种无功利又间接指向某种权利;确切的说,无功利是直接的,功利是间接的,直接的无功利性总是实现间接的功利性的手段,这一观点正从目的的层面上显示了文学的审美意识形态属性;2形象与理性;文学直接是形象的,但在深层又具有某种理性;这是文学的审美意识形态属性在表现方式层面的显现;3情感与认识;在文学中,审美情感是直接的,理智认识则是间接的,直接的审美情感的深层往往隐藏着间接的理智认识;这说明,文学的属性不是单一的,而是双重的;第六章1、精神生产:指人类为了取得精神生活所需要的精神资料进行的对于自然、社会的观念活动;如政治、哲学、宗教、道德、法律等,它是从物质生产为前提和基础的;2、艺术生产:马克思从社会生产活动的角度,把艺术活动称作为“艺术生产”,将其与科学、哲学、政治等活动一起列入“精神生产”的范畴;3、文学创造的客体:主要有两种解释:一是客体即“自然说”,认为文学的客体是地利与人之外的自然;这里的“自然”最初指客观存在的自然界,后来泛指社会生活;另一种客体即“情感说”,认为文学客体是人的心灵、情感;我们认为社会生活是文学创造的客体;4、文学创造的主体:是存在于艺术生产活动中的艺术生产者,是美的体验者,评价者和创造者,是具体的社会人;5、文学创造的客体“主体化”:主体能动的审美地反映客体,即主动地选择客体和加工处理客体的有关信息,并通过情感体验,把自我意识、情感对象化,即将客体主体化,在观念中创造出源于客体又超越客体的审美形象;6、文学创造的主体“客体化”:主体从选择客体开始到对具体客体的重塑整个过程,都要从生活出发,以生活为依据,受到客体的规定和制约,作家对客体的选择要受到当时社会情势的规定和制约,甚至在创造过程中客体还会改变主体原先的构思,从这个角度说,客体也是使主体“客体化”了;思考题:1、“艺术生产”的概念是怎样提出来的文学创造作为一种精神生产与物质生产的关系如何答:从社会生产的角度看,文学创造是一种生产;马克思在政治经济学批判导言中把艺术活动称为艺术生产;关系:物质生产是人类最基本的生产方式,是社会存在的基础,也是历史发展的基本动力,精神生产的产生和发展始终是以物质生产为前提和基础的,从属于物质生产或直接为物质生产服务;精神生产总是受到物质生产的普遍规律的支配,并随之发展;2、文学创造与科学的本质区别;答:科学活动的特点是揭示客体的真实本质,它通过理性思维力求如实地把握世界的客观规律,是把直观和表象加工成概念、范畴的活动,目的在于获取关于客观世界真理知识,以满足人的理性需要;文学活动则是通过人对世界的情感体验、感受、评价,力求表达主体对于世界的主观感受和认识,并将这种感受和认识传达给别人,以满足自己和他人的情感需要,其生产成果,主要体现为人的情绪、情感的形象形态,科学认识的因素在文学创造及其作品中已被情感化、诗意化、审美化了;3、文学活动作为一种“言语”与日常用语、科学言语有什么区别为什么说文学言语是一种创造性语言答:区别:科学话语作为科学领域使用的言语,强调严谨的逻辑和风格,显得朴素单纯,千篇一律;日常用语由于发生在具体交往中受到现实人际关系和具体语境的影响,较富于感情色彩和个人风格,但总的来说还是服从于说明的需要;文学言语突破了语法结构和逻辑要求,强调个人感情色彩和风格,比日常言语更富于艺术性、技巧性、个体风格,同时也更含蓄、多义、模糊,有限的言语中往往包含着无限的意蕴;文学言语是一种创造性语言的原因:突破了语法结构和逻辑要求,强调个人色彩和风格;一般不作为说明的手段,而是作为描写、表现、象征的符号体系;与普通言语有一定程度的背离,采用隐喻、暗喻、转喻暗示、象征等形式来反映外部世界,表达主体的情思;4.社会生活作为文学创造的客体,具有什么特点为什么说只有经过作家体验过的社会生活才是文学创造现实客体答:特点:整体性的社会生活,具有审美价值或经过审美提炼而具有审美价值的社会生活,作家体验过的社会生活;原因:文学创造的客体是特殊的社会生活,当它处于自在状态时仍不能成为文学创造的真正的现实客体,作家对生活的体验是一种审美的体验,是一种情感体验,情感体验比任何别的体验更具主观性,经过体验的生活才成为主客观统一的具体生活材料;5、能否说“凡是写作的作家就是文学创造的主体”如何理解“作家是美的体验者、评论家和创造者”答:不能;因为只有处于文学生产活动中并具有主体性的及自由自觉的创造者,才是真正的文学创造的主体;理解:文学活动属于价值判断的活动,更具体地说,属于审美价值判断的领域;在文学活动中,主体对客体的活动也是一种观念活动,通过具有审美价值的客观事物即审美客体的直观感受、情感体验,对对象作出审美判断和评价,并在此基础上运用文学活动创造出具有审美价值的艺术世界;因此,文学创造的主体既是美的体验者、判断者和评价者,又是美的创造者;6、文学创造中主客体关系的特点:创造主体对客体审美价值的评价从感情体验为心理特征,文学创造主体对客体的审视总是以情观物,在这种情感体验中去发现自身与对象的情感关系;一旦主体与客体发生某种诗意情感联系时,主体就会对它倾注全部情感;创作主体对客体审美价值的把握以感性直观为思维特征;文学创作作为一种审美活动,主要是一种感性活动,主体不以概念为中介而以形象为中介去连接客体;不扬弃客体的个别性,客体始终是以具体形象向主体展现自身;7、文学创造中主客体的双向运动:首先是主体能动地审美的反映客体,即主动的选择客体和加工处理客体的有关信息,并通过情感体验,把自我意识、情感对象化,即客体主体化,文学创造的客体主体化与主体客体化统一就实现了主客体的统一;8、文学创作中作为主体的作家始终处于主导地位的原因:创作客体的社会生活是经过作者体验过后选择的,在实际创作过程中,对具体客体的剪裁、缀合、概括、综合、虚构、想象和情感化、观念化上,也就是对客体进行变形,情感投射和观念转移都是由作为主体的作者完成的;第七章1、材料:是文学创造的第一要素,也是研究文学创造过程的第一点;文学材料是指作家有生以来从社会生活中有意接受或无意获得,因而具有整体性的一切生动丰富但却相对粗糙的刺激和信息;2、艺术发现:是作家被内在积累的材料所引发,并与主体当前由于某种“关注”而形成的心理趋向、优势兴奋相联系,突然间向外在事物、事件、现象的投射;3、创作动机:驱使作家投入文学创造文学活动的一股内在动力;4、艺术构思:作家在材料积累和艺术发现的基础上,在某种创作动机的驱动下,通过回忆、想象、情感等心理活动,从各种艺术构思方式,孕育出完整的、呼之欲出的形象序列和中心意念的艺术思维过程,是创造过程中最实际、最紧张、最重要的阶段;5、灵感:创造性思维过程中认识发生飞跃的心理现象;它的外在形态是围绕某一主题线索在思考中突如其来的顿悟;它来临时的突出特征是非预期性和转瞬即逝性,不及时捕捉就难以再现;6、直觉:本意指视线、外形,就是省略了推理过程而对事物的底蕴或本质作出的直接的解释和揭示;7、综合:围绕某种中心意念,以心智的功能加工,改造许多旧材料,使之糅合成一个能够体现自己意图的完整的有机的艺术形象的构思过程;8、突出:作家在构思时从纷繁复杂的思绪中抓住一个形象,调动各种材料加工手段为其服务,使之明确、清晰、与众不同的构思方式;9、简化:指作家故意少说几句,略去具体细节而抓住主干,神形兼备的传达出形象的大致轮廓与内在精髓的构思方式;10、变形:指作家在构思中极大的调动想象力与创造力,以违反常规事理创造形象的方式;11、陌生化:作家或人物似乎都未见过此事物,不得不以陌生的眼光和如实的描写它以消解“套版反应”,进而使读者产生某种新奇感的构思方式;12:即兴:是作家因受某一外在刺激或内在冲动的作用兴会来临,在文字操作过程中迅速地创造出某作品的状况,特点是趁热打铁;13、推敲:指作家在语言文字操作过程中反复选择单词,调动语序,以求准确恰当地把形象或意念具体化的操作手段;思考题:1、为什么说文学材料具有主体性特征写主观性相联系答:因为文学创造的主观性很强,所以文学创造的主体特征很明确,对于文学创造来说,真正的材料是那些进入了作家大脑并在记忆中留下深刻烙印的刺激和信息;因为只有这些刺激和信息可以直接参与构思艺术,并通过无意识地“改头换面”之后悄无声息的进入未来的文学作品中;2、艺术发现的心理特征:1艺术发现是作家心灵的蓦然领悟2艺术发现是作家独特眼光和非凡观察力的凝合,体现着深层的心理内容3艺术发现虽然是对外在事物一种独特的把握,但在这种把握中,外在事物只是一个机缘,使这个机缘的某一突出之点,与作家个人体验的契合4艺术发现并不改变原来的事物,而只是透过独特眼光所看到的成分注入其中,从而在知觉中出现一个新的创造物;3、灵感与直觉的区别:灵感是长久思索、艰苦劳动之后的成果,直觉都是从整体上对事物做出的突出判断,它发生在久思不得其解之后,直觉却往往发生在第一次碰头之时;灵感获得成熟的答案,直觉则是得到推测性的洞察;4、意识和无意识在文学创造中的意义:1无意识在暗中组合材料,意识在艺术构思中起主要作用2无意识承担大量的工作,一切形象、情结、结构等及材料的分析、综合、比较、归纳、演绎有意识完成;5、为什么说即兴不是凭空出现的答:1即兴需要足够的材料储备和情感积累2即兴创作要气氛和契机3即兴的外在表现是突发性和一泻千里的冲动,但实际上却是作家综合心力的集中爆发,是长久酝酿的产物4即兴不是作家的理智所选择的,它和其禀受的天赋、气质等先天的因素以及后天掌握的本领、技巧有关;第八章文学创造的审美价值追求1、艺术真实:是作家在假定性情境中,以主观情感与诗意性创造达到对社会生活的内蕴,特别是那些规律性的东西的把握,体现着作家的认识和感悟,具有审美价值意义的真实;2、艺术概括:作家依据自己的体验和认识,从主体的审美价值追求能动的介入方式对个别特殊即富有特征的事物给予独特的艺术处理,从而在主体与客体相统一的基础上创造既具有鲜明的独特个性又具有相当普遍的意义,体现着一定审美价值取向的艺术形象的方法;3、情感评价:指文学创造主体以自己的审美价值取向对其所描写和表现的人物与事件所作的情感性“裁判”;4、艺术形式:其本质及内涵可以从表层到深层逐层地界定为:1是文学审美价值追求的实现方式2这一实现方式于具体作品体现为艺术文本的存在状态3艺术文本的存在状态是由语言材料及各种艺术手段如体裁风格、音韵节奏、叙事语调、表现手法有机组织起来的4语言材料及各种艺术手段的有机组织实际是内容的组合与显化、生成与呈示5内容的组合与显化,生成与呈示是真善美价值追求的最后完成;5、怎样理解“真善美”及其统一是文学创作的审美价值追求在文学创造中“真善美”与艺术真实、情感评价、形式创造是什么关系答:1作为文学创造的审美追求,善助益社会进步与人生幸福是其价值结构的核心,不是“善”的就不可能是“美”的,并且“善”与“美”的存在和呈现都要以“真”为根据和基础;因此,“真善美”及其统一便构成了文学创造审美追求的价值结构及内涵;2“真善美”三位一体,但在文学创造的艺术范畴里,艺术真实主要与“真”相关,情感评价主要与“善”相关,“形式创造”主要与“美”相关;6、艺术真实主要与哪些主要特征说明艺术真实区别于生活真实及科学真实的原因; 答:1特征:内蕴性、假定性、主观性、诗意性2一切现实中存在和历史上出现过的事物都是生活真实,包括一些假象;艺术真实则是以“历史理性”对社会生活内蕴本质以及必然性的解释,作为自己求“真”审美价值取向,并表现在其创造的假定虚拟性的情景之中;因此,艺术真实乃是对生活真实的超越,体现着主体对生活的能动性认识和把握;就致力于揭示和把握客体对象的内蕴而言,文学创造与科学活动虽然相通,但是科学活动的目标及过程讲求客观性;而文学创造的认知则具有浓厚的主观性主体性,即追求建立在人的生命体验与审美感受以及对社会生活给予人文关怀的立场上的真实;与讲求实证性、精确性的科学真实不同,艺术真实是作家诗意性创造的产物,因而极富情感的感染力和心灵的震撼力; 7、诠释艺术概括的价值意义;答:以主观性感知与诗意性创造所提供感性形态的假定性情境,是与社会生活个别性、偶然性相联系的,而它所表现的社会生活的内蕴又是与其普遍性,必然性相联系的,这一内在矛盾在文学创造中是通过艺术概括的手段达到对立统一的,换句话说,。

第二节艺术创作的心理状态。

一、癫狂状态:在艺术创作中,当情感达到一种极致状态时,便出现一种奇异的创作现象。

其心理特征:一、以激情的强化为标志;二,无意识创作的突发。

激情,是一种迅猛勃发,激烈而短暂的情感,它往往是在强烈刺激或突如其来的变化之后。

这种强烈刺激或突如其来的变化又是有主客观条件基础的:一方面是外部环境的适宜刺激。

另一方面是自身的适宜刺激(这主要指创作主体的“情结”)。

为什么说艺术家的癫狂不同于精神病患者的疯狂?答:艺术家的癫狂作为人类创造活动中的一种反常的非自觉的精神现象,是一时的如痴如狂,而不是真痴真狂,不是精神病人无理智的病态,而是一时的变态或癫狂。

两者根本不同的是艺术家还能从变态中返回常态,回到现实,还能从癫狂状态中恢复理智,正视现实,因而能给予创作活动总体上的控制;而精神病患者却失掉了这种能力,完全与现实失去联系。

再则,艺术家的癫狂意向是有意义和价值的,是长期情感积累的瞬间爆发,相比之下精神病患者的意向是无价值和意义的,他们通常爱做呆板的、老套的、重复的、明显是无意义的事。

精神病患者的癫儿是一种“病态”,而艺术家的癫狂则是有所创造,两者尽管有着很多相似,但实在是不能同日而语。

二、沉思状态艺术沉思:艺术深思是创作冲动的思绪主流如惊涛般涌过之后的一种深沉的平静。

在深思之中涌上心头的纷纭思绪,物象被反复回味体验,从而形成艺术的内形式——审美意象。

在沉思中,以往的情感积累获得审美升华。

它是艺术创作心理过程中一个至关重要的环节。

哲学沉思是一种深刻的理性思考,是概念的碰撞、组合与逻辑的沟通。

艺术沉思本质上并不是思考而是体验,它的对象不是理性观念而是情感。

艺术沉思是如何将自然情感化为艺术情感的?答:艺术沉思所需要的心理条件是“平静中回忆起来的情感”。

对情感的再度体验,乃是艺术沉思的基本内涵,平静的心情作为艺术沉思的必要条件也就是审美心境,而审美心境的产生有赖于主体与其对象之间的一定的心理距离,心理距离使人获得审美心境为艺术沉思提供了条件。

艺术创作论刘小土1.艺术创造活动/(过程)艺术创作活动是指艺术家在创作欲望的推动下,运用已掌握的艺术创作本领,以生活中得来的素材为材料,围绕一定的主题倾向,进行艺术思维,从而在头脑中形成比较完整的艺术意象,并能运用艺术语言和各种表现技巧,把它物化为供人欣赏的艺术形象,简言之,即艺术作品的全部创作过程,一般可分为艺术体验、艺术构思和意象物化三个重要阶段。

2.解衣般礴“解衣般礴”出自《庄子》的一段关于绘画活动的著名论述,其形象生动地描绘了艺术家创作时的自由情态。

借此说明,作为人类一种特殊的精神产品,艺术创作活动有其特殊的规律性,它是要求创作者纯化自己的思维,摒除杂念和功利心,以全身心投入其中的一种创造劳动,“解衣般礴”论即强调艺术创作中主体精神的作用,主张人的情感在创作活动中无拘无束的抒发,这一理论对中国艺术创作具有不可低估的作用。

3.庖丁解牛出自《庄子》,喻指人的自由获得在于主观精神和客观规律相一致。

艺术创作活动须长期摸索客观规律,使“技”游刃有余,达到自由境界,方能与“道”相通,而且,此外提及的“技”是含规律与含目的的,艺术家只有经过长期的勤学苦练和艰苦的艺术实践,才能达到出神入化、随心所欲如“庖丁解牛”一样的艺术境界,这是中国古典美学理论的一大贡献。

4意在笔先意在笔先是指艺术家在下笔前须先有充分的审美思维活动和立意,意在笔先又称“意在笔前”、“意存笔前”。

传言王维所作《画学秘诀》:“凡画山水,意在笔先”,清代画家方熏将“意”与风格相联系,认为“意”具有奇、高、深、远等特点,因此作品应具有相应的风格。

5“隐含的读者”“隐含的读者”是德国接受美学家伊瑟尔提出的概念,“隐含的读者”不是真实的读者,而是对读者接受能力和视野的潜在考虑,它贯穿于整个艺术创作过程之中,支配和制约着艺术家的创作活动,伊瑟尔指出:读者对文学作品的接受并不仅仅通过阅读表现出来,而是贯穿艺术创作的全过程;文学是一种交流的过程,它与读者之间的关系是一种对话的关系,因此,不论作者是否意识到,他在创作作品的过程中都会预先设计到“接受模式”,这就是“隐含的读者”。

《艺术概论》名词解释(必考)一、名词解释1.艺术创作答:是艺术的“生产阶段”,它是创作主体〔作家、艺术家〕对创作客体(社会生活)能动反映的过程2.艺术作品答:是艺术生产的“产品”。

3.艺术鉴赏答:是艺术的“消费阶段”,它是欣赏主体〔读者、观众、听众〕和欣赏客体〔艺术品〕之间相互作用并得到艺术享受的过程。

4.艺术风格答:是指艺术家在创作总体上表现出来的独特的创作个性与鲜明的艺术特色。

5.艺术语言答:指的是它在艺术作品中起到类似语言的表情达意的作用。

事实上艺术语言就是艺术作品的物质表现手段,是作品的外部形式。

每个种类的艺术都有自己独特的语言。

如绘画语言包括线条、色彩、构图等;音乐语言包括旋律、和声、节奏等;电影语言包括画面、声音、蒙太奇等。

6.艺术语言答:指的是它在艺术作品中起到类似语言的表情达意的作用。

事实上艺术语言就是艺术作品的物质表现手段,是作品的外部形式。

每个种类的艺术都有自己独特的语言。

如绘画语言包括线条、色彩、构图等;音乐语言包括旋律、和声、节奏等;电影语言包括画面、声音、蒙太奇等。

7.艺术心理定势答:是指艺术工作者在掌握了一定的文化科学基础知识、艺术基础理论与艺术创作的基本技能的基础上,在长期进行艺术修养的过程中逐渐形成的稳定而又习惯成自然的艺术心理态势。

8.艺术思维答:艺术思维就是主要利用形象思维来完成艺术构思和艺术意象并最终物化为艺术形象〔作品〕的思维活动。

9.素材答:是未经作者艺术加工的感性生活材料或原创的艺术资料10.期待视域答:主要指读者在阅读理解之前对艺术作品显现方式的定向性期待,这种期待有一个相对确定的界域,它圈定了理解可能的限度。

11.形象思维答:是指在艺术构思过程中,以表象作材料,通过艺术想象,对表象予以升华,或对表象予以分解、重组、联结等,加工成艺术意象的思维过程。

12.造型艺术答:是指运用一定的物质材料〔如颜料、纸张、泥石、木料等〕,通过雕塑静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感。

艺术的起源(一)艺术起源于人类物质生产劳(二)艺术起源的另外几种观点(1)艺术起源于模仿亚里士多德认为:“一般说来,是的起源仿佛有两个原因都是出于人的天性。

模仿说肯定了艺术.艺术起源与现实(自然与人类社会)的关系,包含着合理和进步的因素。

模仿是艺术创造的一种手段或方法,而不是艺术发生的必然根源。

(2)艺术起源于游戏游戏没有实际的功利目的,而是为了消耗机体中几句的过剩精力,并在发泄这种过剩精力时获得快感和美感。

因此默认的审美活动和艺术活动的实质应该是一种游戏,美感就是从类似游戏的艺术活动中火的发泄过剩精力的愉快。

德国学者布鲁斯从心理学观点出发提出生物的游戏也是有目的的。

游戏说主要从生理学,生物学角度来讨论,忽略了艺术与人类物质产生和社会实践的联系。

(3)艺术起源于巫术巫术活动总是包含着舞蹈,歌唱,绘画或者造型艺术等活动。

(4)艺术起源于表现(情感说)情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。

艺术以表现情感为主,艺术更多地是与他人进行情感交流。

艺术是人类文化的一个组成部分,它起源于原始社会人类以以物质生产劳动为中心的社会实践活动。

艺术:狭义:不包括文学广义:包括文学在内艺术的发展:(一)艺术发展的历史过程,金属艺术品的出现是人类艺术史上的又一丰碑,也是人类进入文明时代的重要标志。

(二)艺术发展的一般规律(1)艺术随着时代的变化而变化,汉代的乐府诗至唐代让位于音韵流美,格律严整的近体诗;至宋长短句的又领风骚于文坛;元曲兴起在宋代之后,又展现了更具有平明生活语言风格的诗歌新形式。

(2)艺术发展的不平衡性(3)继承与创新、吸收与借鉴对艺术发展的重要作用艺术的本质与特征:艺术的本质,关于艺术本质的几种观点1模仿说即认为艺术是对自然(或现实)的模仿再现。

这种观点最早流行于古希腊。

唐代画家张璪论画名言:“外师造化,中得心源”。

2理念说中心意思是:在现实世界之外存在着某种支配一切的精神实体,艺术归根结蒂是用感性形象来显现那种“绝对精神”。

内容太多,请自行酌情删减。

名词解释1,情感说:认为美术是情感的传达代表人物是俄国作家列夫托尔斯泰,他在其美学著作《艺术论》中说:“人们用语言互相传达思想,而人们用艺术互相传达情感。

”他认为,一个人在现实中或想象中体验到痛苦和快乐,把这种感情在画布上或大理石上表现出来,并使其他人为这些感情所感染,这就是艺术。

2,表现说:认为美术是心灵的表现。

表现说的代表人物有意大利哲学家克罗齐、英国美学家科林伍德等,其影响波及西方近现代美学以至20世纪世界美术的发展。

表现说与情感说有某些相似之处,但理论层面不同,哲学色彩更重。

托尔斯泰更多地是从艺术实践经验出发界定艺术,而克罗齐等人对艺术的解释则完全是出自其主观唯心主义哲学思想体系。

英国美学家科林伍德则继承和发展了克罗齐的理论,把主观的表现看作是“真正艺术”的特征,是艺术的本质,否认技巧的本质,否认技巧与目的,否认客观的再现。

他和克罗齐一样,主张“表现活动”可以仅仅在艺术家的头脑中发生,认为“表现是种不需要技巧的活动”,“当一件艺术作品作为一种事物的创造仅仅在艺术家心灵中的时候,它已经被完美地创造出来了”。

3,游戏说:认为美术是自由的游戏最早由德国古典哲学家康德提出,由席勒系统化,由斯宾塞等进一步发展。

康德认为艺术本质上是“自由的”,“好象只是游戏”,“是对自身的愉快的,能够合目的地成功”。

席勒受康德哲学和美学的启发,认为:“艺术是自由的女儿,她只能从精神的必然而不能从物质的最低需求接受规条”,“正是游戏而且只有游戏才使人成为完全的人”。

游戏说在19世纪和本世纪有一定影响,它看到了艺术中感性与理性的和谐统一,看到了艺术给人的精神愉悦,但它仅仅从主体去解释艺术,同客体、功利、实践与社会生活相割裂,因此仍是片面的和不完整的理论。

4,情感符号说代表人物是德国的恩斯特卡西尔和美国的苏珊朗格。

卡西尔认为“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富于代表性的特征”,“所有这些文化形式都是符号形式”,“艺术确实是符号体系”,“艺术的真正主题应当从感性经验本身的某些基本结构要素中去寻找,在线条、布局、在建筑的、音乐的形式中去寻找”。

试论艺术语言产生的心理基础摘要:艺术语言也被称作是变异的语言,它不同与常规语法,它的诞生往往伴随着话语主体内心的情感,艺术语言产生要有心理基础作为铺垫,宣泄感情的心理,彰显个性、与众不同的心理,言在此而意在彼的心理,这些心理状态都会促使艺术语言的产生与发展。

艺术语言也被称作是变异语言,它超越了常规的语法范畴,达到一种美学的高度,那些存在于文学作品中的精妙语句,有些看似不符合常规语法逻辑的语言,看似存在这语病的语言,如果仔细的加以分析,就会发现美的存在。

这种语言是话语主体的创造,出于感情,发自内心,它是主体感情和心理的一种真实的反照。

话语主体的内心情感外化于其它事物,有感而发,以独特的审美效果和心灵震撼感染其他人,让其他人也会产生心灵的共鸣。

艺术语言所表达的意境,往往不会完全的表达出来,这就是艺术语言所谓的“难写之景”,但是表达的虽然只是一部分,却能把话语主体心里的情景完全的展现在听者面前,让听者的心灵也能与之产生共鸣,也能与之契合。

话语主体用有限的语言,表达了一个无穷的,让人意味深长的意境。

艺术语言在产生之前往往在主体心里有一个酝酿的过程,这个过程可以是白驹过隙,灵光一闪,或许是长时间的雕琢和思考,总之,我们可以称之为产生的心理基础,艺术语言产生的心理基础我们可以大致分为一下三种心理:一、话语主体宣泄感情的心理艺术语言的产生往往是话语主体有感而发,发自内心的情感,宣泄话语主体喜怒哀乐等种种复杂的、难以言表的感情。

例如陆游的《钗头凤》:红酥手,黄縢酒。

满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄。

一杯愁绪,几年离索。

错、错、错。

春如旧,人空瘦。

泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁。

山盟虽在,锦书难托。

莫、莫、莫。

这首词是陆游的代表作品之一,全诗表达了哀怨、凄婉的感情,其中,上阙末尾“错、错、错”和下阙末尾的“莫、莫、莫”形成了鲜明的对比,单看这几个字,运用了反复的修辞手法,反复的修辞手法多有强调之意,这首词写的陆游自己的爱情悲剧。

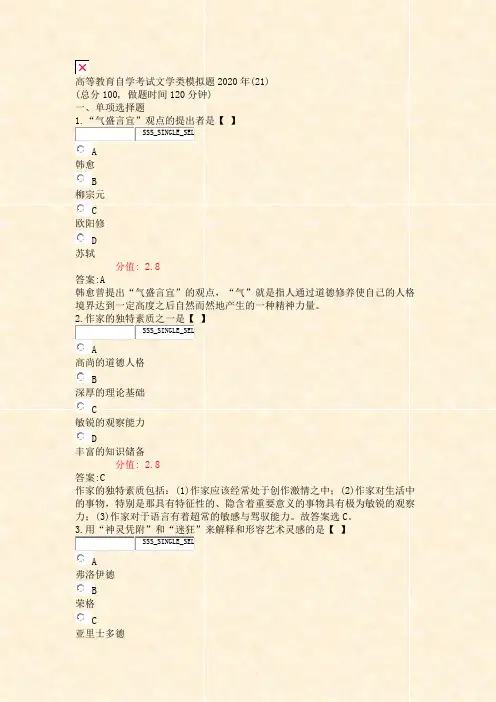

高等教育自学考试文学类模拟题2020年(21)(总分100, 做题时间120分钟)一、单项选择题1.“气盛言宜”观点的提出者是【】SSS_SINGLE_SELA韩愈B柳宗元C欧阳修D苏轼分值: 2.8答案:A韩愈曾提出“气盛言宜”的观点,“气”就是指人通过道德修养使自己的人格境界达到一定高度之后自然而然地产生的一种精神力量。

2.作家的独特素质之一是【】SSS_SINGLE_SELA高尚的道德人格B深厚的理论基础C敏锐的观察能力D丰富的知识储备分值: 2.8答案:C作家的独特素质包括:(1)作家应该经常处于创作激情之中;(2)作家对生活中的事物,特别是那具有特征性的、隐含着重要意义的事物具有极为敏锐的观察力;(3)作家对于语言有着超常的敏感与驾驭能力。

故答案选C。

3.用“神灵凭附”和“迷狂”来解释和形容艺术灵感的是【】SSS_SINGLE_SELA弗洛伊德B荣格C亚里士多德D柏拉图分值: 2.8答案:D4.人们在日常生活中出现的心理体验,是主体对于他与客体之间利害关系的功利性评价的心理反应,称为【】SSS_SINGLE_SELA自然情感B艺术情感C道德情感D政治情感分值: 2.8答案:A自然情感是指人们在日常生活中出现的心理体验,是主体对于他与客体之间利害关系的功利性评价的心理反应,自然情感的明显特征是私人性。

5.孙悟空这个形象的塑造运用的是【】SSS_SINGLE_SELA创造性想象B再造性想象C相似性想象D类比性想象分值: 2.8答案:A孙悟空这个艺术形象,不是生活事实的再现,其中蕴含了作家的大胆创造。

这种艺术想象就是以伏尔泰所说的“积极想象”为基础的创造性想象。

6.一切文学创作活动都开始于【】SSS_SINGLE_SELA艺术构思B生活材料的储备C艺术想象D艺术直觉分值: 2.8答案:B生活材料的储备是指作家在特定创作动机的指导下对某方面的生活材料的自觉搜集。

一切文学创作活动都必然从生活材料的储备开始。

语言艺术的心?理效应赵启丽(北华大学附属医院)摘要:语言是传递信息、交流感情、协调关系的手段。

医务人员的语言对患者可产生很大的心理效应。

关键词:语言;医务工作者:心理效应语言是一种用一定的声音形势来标记事物和思想.从而获得意义的符号系统,是以语音为外壳,以词汇为材料,以语法为结构规律所构成的体系.是表达思想的工具.是人际问信息传递、情感交流、协调关系的主要手段。

中国是礼仪之邦.讲究语言艺术是几千年文明史的体现。

崇尚文明,追求和谐是当今社会时尚.是大家的共同理想。

医务工作者面对的是患者。

是具有特殊心理的人群,更应做文明的使者,使用文明语言,研究语言艺术.想患者之所想,急患者之所急,用真挚的话语,送给病人以真诚的安慰,恰当的暗示。

使病人心情平和,消除惊恐、疑虑、不安等情绪。

获得良性心理效应。

积极配合诊断治疗,早日康复。

一、医务人员语言的重要性“言为心声”,语言是心灵的窗口,语言美是思想美、心灵美的外在表现。

思想美、心灵美是语言美的思想基础。

有了纯洁的心灵,高尚的品质,才可能有美好的语言。

医务人员的道德品质、思想情操决定语言美。

医务人员要遵守职业道德,注重言行美,为患者提供优质服务。

以践行医务工作者救死扶伤治病救人的天职。

医务人员的语言对患者可产生很大的心理效应.医务人员的每句话对病人都有举足轻重的意义。

不同的语言产生不同效果。

医务人员应当掌握良好的语言艺术.善于沟通。

对到医院就医的患者应针对不同的需要和具体情况.因人而异分别作出深浅繁简不同的解答,注意掌握好方式、方法、语气、内容、时间、场合等因素。

耐心细致,恰到好处地向病人作好解释说明工作,使病人在了解病情的基础上消除恐惧、怀疑等不良心理.增强战胜疾病的自信心.配合医护人员的诊断治疗。

只有这样才能获得良性心理效应.使治疗得到事半功倍的效果。

同时还可以树立医务人员美好形像.提高信誉.构建良好的医患关系.为医院创造最大经济效益及最佳社会效果。

患者由不同的文化程度、社会地位、宗教信仰、民族、性别、年龄等人群组成。

2006年04月内蒙古民族大学学报(社会科学版)A pr.2006第32卷 第2期 Journal of Inner M ongolia U niversity for N at ionalities (So cial Sciences)V ol.32N o.2艺术风格与心理因素赵志红(西南民族大学艺术学院,四川成都610041)摘 要 本文解释了艺术风格的概念,进而探讨了艺术风格与心理因素的关系。

艺术家的艺术风格的类型倾向与他本人的个性心理密不可分,因生理遗传将影响生理特征及个性气质,从而影响着艺术家的艺术喜好、艺术风格。

同时,艺术家的艺术风格与心理体验的关系密切,心理体验是经历过后能够让人回味的收获和感受,不同的心理体验会导致不同的艺术风格。

艺术风格也与色彩心理有关,色彩对于人的知觉造成各种刺激而产生各种不同的心理状态,不同色彩形成不同的心理感受。

同样,艺术家会因心理感受、情绪不同而选择不同的色彩。

总之,艺术风格受个性心理、心理体验、色彩心理的影响。

关键词 艺术风格;个性心理;心理体验;色彩心理中图分类号 J12 文献标识码 A 文章编号 1671-0215(2006)02-0122-03引言艺术风格,是创作者在艺术创造实践中所呈现出来的艺术特色和创作个性。

马克思曾经说过,风格就是人;德拉克洛瓦也认为,艺术的风格就是人自己。

艺术家的风格主要是他的思想性格,或是他在作品中集中体现出来的独特风貌。

影响艺术风格的诸因素包括艺术家的心理特征,社会时代背景,自然地理环境等等。

文中将着重从心理因素对艺术风格方面进行探究。

一、艺术风格与个性心理性格是指一个人对现实稳定的态度和其相适应的习惯化的行为方式的个性心理特征。

性格首先表现在对现实事物的一贯态度上的特征,也表现在恒常的行为方式的个性特征。

性格的形成是由遗传和环境两个因素共同作用的结果,遗传是性格形成的自然前提,对性格的形成起决定性作用。

由于遗传和所处环境的不同,每一个人的性格都是不相同的。

2021年美术专业模拟试卷与答案解析21一、单选题(共30题)1.长沙马王堆帛画是哪个朝代的作品?()A:西汉B:东汉C:商周D:隋唐【答案】:A【解析】:长沙马王堆所处的历史时期是西汉。

2.著名电影符号学家()在1977年出版了《想象的能指》,标志着电影研究进入了一个崭新的阶段。

A:戈达尔B:让米特里C:库里肖夫D:麦茨【答案】:D【解析】:随着后现代主义与解构主义的兴起,接受美学以现象学美学和解释学美学为理论基础,迅速在世界各国和许多艺术领域流传开来,并产生了巨大而深远的影响。

仅以影视艺术为例,从20世纪70年代开始,西方影视美学研究日益转向观众,尤其是雅克·拉康的结构主义精神分析论,使观众心理学特别是观众深层心理结构的研究日占上风,甚至著名电影符号学家克里斯蒂安·麦茨也在1977年出版了《想象的能指》这部著作,标志着电影研究进入了一个崭新的阶段。

3.()不仅指鲜明生动的人物形象,也包括其他富有审美特征的情境、画面和意境。

A:艺术形象B:艺术画面C:艺术情境D:艺术审美【答案】:A【解析】:艺术形象不仅指鲜明生动的人物形象,也包括其他富有审美特征的情境、画面和意境。

艺术形象可以区分为:视觉形象、听觉形象、文学形象和综合形象,但它们的基本特征却是相同的。

作为艺术反映生活的基本形式,艺术形象是艺术作品的核心。

在艺术作品中,艺术语言是为了塑造艺术形象,而艺术意蕴也蕴藏在艺术形象之中。

从这种意义上讲,没有艺术形象就没有艺术作品。

艺术形象不仅具有具体可感的形象性,而且具有概括性,它把广泛的生活内容概括在形象之中。

艺术形象又具有情感性和思想性,在艺术形象中融进了艺术家爱憎悲欢的情感,处处渗透着作者对生活的思考和评价。

艺术形象还具有审美意义,它凝聚着艺术家的审美理想和审美情趣,闪耀着艺术创造的光辉,能给欣赏者以美的享受。

4.接受美学又称接受理论,产生于20世纪60年代中期,首倡者是()。

论述艺术心理学中的心理暗示的概念及在艺术创作中的应用论文论述艺术心理学中的心理暗示的概念及在艺术创作中的应用论文摘要:本文对艺术心理学中的心理暗示的概念及在艺术创作中的应用进行论述,展示心理学在艺术表现方面的脉络和应用,以及在创作中良好应用的重要性。

作者与受众二者之间如何通过心理作用更好地产生精神沟通。

关键词:心理学;心理暗示;艺术创作;自古以来,从最早起记录作用的岩画表达出人类对大自然的敬畏起始,艺术创作就与心理上的情感活动密切相关了。

随着时代的发展和社会的进步,艺术已经不再更多地发挥记录与纪念的作用了,而是转向观念的表达和情感的抒发,人的自我意识的体现越来越得到重视,艺术创作有了更为自由和独立的空间,进而这种思想上的表达也成了艺术创作灵感中颇为重要的部分。

情感上的活动产生创作动机和欲望。

影响创作表达和呈现,还作用于观众,使得作者与观者有情感上的传递和交流。

其中,在艺术创作过程里,心理暗示被运用得较多,而且这种特性产生的影响具有延续性。

当我们接触并接受了外界的人或物等来自周遭环境的因素,还有自身意识所传递出来的情绪、态度、愿望、观念等时就形成了心理暗示,它是我们日常生活中最常见的心理现象。

当我们的主观意愿肯定了这种暗示之后,从心理上就极力趋向于它。

信任这种暗示不一定是有理有据的,一旦接受之后就会在潜意识里肯定相关信息,形成经验。

心理暗示是一种心理特点,它有受暗示性,分为自我暗示和他暗示两种。

自我暗示是我们个人自身通过显意识不断重复这种动作来使潜意识接受特定的内容而改变心理进而改变行为,而他暗示则是接收来自外界给予的信息暗示。

受暗示性是人普遍的心理特性,是人类在漫长的进化过程中逐渐形成的一种无意识的自我保护能力和学习能力,就如同古人在危险情境中积累出规避的经验、现代人在产品广告中产生购物的心理等。

广告就是通过在设计中添加具有象征和代表意义的艺术形象、语言等,引起观众的注意,并吸引一些特定人群,和他们自身的经历、所知、所感、所需产生共鸣,以达到激起人群购买欲望的目的。

评骆小所教授《艺术语言—普通语言的超越》宗廷虎;苏义生【摘要】《艺术语言—普通语言的超越》(骆小所、太琼娥,云南人民出版社,2011年版)一书是骆小所教授经过20余载冷峻思索后不断否定、创新、磨砺的学术成果。

该著是其“知不足而探新”的答卷,也是其站在辩证统一的哲学理论起点上,从“语言双翼”对比中揭示艺术语言特征、辩证统一的指称系统、哲学思辨的发话与受话主体、对立统一的美学蕴藉、钩沉稽玄的哲学境界四个方面来探寻艺术语言的最新力作。

%The Artistic Languagew -General Linguistic Transcendence by Luo Xiaosuo and Tai Qiong'er is Professor Luo's academic achievement in 20 - year hard working through constant denial and innovation. The works is based on knowing the insufficiency and exploring the new and on the dialectical philosophy theory. Starting from the" wings of language" the characteristics of artistic language, the dialectical unity of the reference system, the philosophical utterance and the main body of unity of opposites, aesthetic implication, Ji Hyung philosophy realm are revealed in the masterpiece.【期刊名称】《曲靖师范学院学报》【年(卷),期】2012(031)002【总页数】5页(P88-92)【关键词】艺术语言;指称系统;话语主体;美学蕴藉;哲学境界【作者】宗廷虎;苏义生【作者单位】复旦大学,上海200433;复旦大学,上海200433【正文语种】中文【中图分类】I206.7骆小所先生最早提出“表层修辞”和“深层修辞”理论,以“深层修辞”为理论基点而开创艺术语言学,多维度、多平面、多层次和多角度追溯艺术语言学的精义要旨。

试论艺术语言产生的心理基础

摘要:语言的使用是生理和心理相互作用的结果,艺术语言也不例外。

艺术语言作为发话人的一种情感性行为,蕴含着发话人的种种心理活动,本文通过对艺术语言进行分析,认为艺术语言产生的心理基础主要是发话人情感表达和语言审美的需要,同时也是感知觉变异的结果。

关键词:艺术语言;情感;审美

中图分类号:g44 文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2011)-06-0-02

语言的使用时心理和生理相互作用的结果,撇开生理活动不谈,要有效地使用语言,就必须像g·miller所说的那样,要有五方面的知识。

前三种知识与语言结构有关,即语音、语法和语汇的知识;而后两种则与心理学有关,一是理性知识,即说话人必须对他所生活和谈论的世界有所了解,还有一种叫信念系统,即说话人需要以此来评估他所听到的东西。

艺术语言作为一种与科学语言截然不同的自然语言形式,是一种“活法”,它的产生不但牵扯到发音器官,而且还是一个复杂的、能动的发话人的心理活动过程。

骆小所先生(2002)认为,就思维形式而言,艺术语言的特点可体现在以下几个方面:它往往用情感逻辑来替代理性逻辑,它所反映的客观世界,不在于判断或推理,而是传情达意;它不是纯理性的、逻辑的或实证的,它提供的不是科学的陈述和说理,而是意味隽永的美;它不受线性逻辑的通讯性和叙述性约束,而是作用于人类经验与人类美

感需要的自然性,它是发话主体自然创造的自然语言。

据此,我们可以推论,艺术语言产生的心理基础主要有这么几个:

一、发话主体情感表达的需要

交际是语言最主要的功能,人们用语言来表情达意,与人沟通交流,语言也成为人类最重要的交际工具。

艺术语言作为自然语言的重要组成部分,亦是传情达意的重要方式,反过来看,艺术语言的产生可以认为是发话主体情感表达的需要,“言者,心之声也”形象的说明了这一点。

在苏珊·朗格看来,一切艺术符号传递的都是人类的感情,作为一种特殊的语言符号,艺术语言传递的也是人的感情。

艺术语言的产生首先是发话主体情感表达的需要,它产生的过程就是情感的外显化过程。

由于人类情感是变化无常的,带有一定的不确定性和模糊性,从而使人们常常难以用语言直接将自己的真实感情准确地表达出来,人们遂以一种超常规的语言将这种感情表达出来。

意象是艺术语言的精神特质之一,艺术语言中意象的基本内容就是主观的“意”和客观的“象”之间的统一。

我们常常迫于某种压力或者说局限,采用托物的方式以言志,我们通过个人的认知,把意和象统一起来,表达我们想要表达的情感。

比如说明代于谦写的《石灰吟》:千锤万锤出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

诗的首句写石灰的来之不易,铿锵有力的字句中寄寓了千锤百炼才能造就人才的深意。

次句“烈火焚身若等闲”,石灰是没有生命

和情感的东西,是不可能有“若等闲”之英勇的,但是诗人通过艺术语言,以拟人化的手法表现了石灰临难不惧、处变不惊的不凡气度,从中也寄寓了少年于谦不畏艰险的性格。

第三句诗人再次以拟人化的手法充分表现了石灰不怕粉身碎骨的崇高精神和甘愿献身

的美德。

同样,从中也展示了诗人不怕牺牲、视死如归的英雄情怀。

诗的末句“要留青白在人间”是前三句的收结与归宿,是全诗的画龙点睛之笔。

二、发话主体感知觉变异的结果

感觉和知觉都是事物作用于人的感觉器官所产生的感性认识,保存着原始的未曾经过人类加工的经验,这种经验为我们表达各种情感提供了可能,然而,艺术语言的产生并非对我们的这种感知觉的单纯性的复写,而是在发话人主体情感参与及审美等因素的影响下,产生了变异的结果。

例如:

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(朱自清《荷塘月色》)

此例中,朱自清说微风过后飘来的花香像歌声,这便是一种嗅觉的变异了。

再比如:

花里带着甜味,闭了眼,树上仿佛已经是桃儿、杏儿、梨儿。

(朱自清《春》)

在本例中,作者又是运用了移觉的修辞手法,把嗅觉变异成了视觉。

上述例子都是艺术语言的突出表现。

感知觉的变异,有时候却体现为是发话人主体的心理错觉,这种错觉歪曲了客观事实,但却表达了发话人的真情实感。

例如:

海内存知己,天涯若比邻。

(王勃《送杜少府之任蜀州》)

此例中,由于王勃与杜少府之间真挚的感情,才会给人以“天涯咫尺”的感觉,这是情感所导致的空间上的错觉,如果二人感情不深,或者是心存芥蒂,那将会是“咫尺天涯”了。

当发话主体以激荡情感之心感觉世界时,所有的事物都会偏离它本来的样子,而成为一种融合了发话主体的心理情感的“有情事物”和“有情之景”,使自己内心飘忽跳跃、难以用普通言语所表达和描绘出来的心象得以细致入微地表现出来,从而得到宣泄与寻求到知音(太琼娥,2010)。

所以说,发话主体的这种对客观事物的认知变异,也是艺术语言学产生的重要心理因素。

三、发话主体的审美需要

艺术语言的变异形式和“有意味”组成了艺术语言形式的整体:一方面,它超越了语法,创造了一种新颖的、别致的言语形式;另一方面,它从言语形式中给人以审美的精神特质(太琼娥,2010)。

俗话说,“爱美之心,人皆有之。

”人人都希望自己的语言能够变得优美动人,艺术语言就是以其变异性和独特的意象性给人以美的感受,艺术语言的产生亦是发话主体的审美需要。

艺术语言是发话主体自由的精神反映活动,它往往是由发话主体的超越来实现的,这种超越,体现出了发话主体的精神世界,并使这种精神活动以一种不常见的语言形式表现出来,让我们的语言变

得充满生机和活力,心灵得到升华。

比如:

幸福像花儿一样盛开(《江西日报》11月28日)

中国对柬埔寨的强力拥抱(《环球时报》11月22日)

不管是“幸福像花一样盛开”,还是“中国对柬埔寨的强力拥抱”,都是对常规语言的超越,是对语言的一种艺术性改造,“幸福”的“花化”以及“中国”和“柬埔寨”的人化,都体现出精神主题对反映客体的超越,同时给人以一种美的感受,心中充满了暖意。

再比如:

莫高窟”手术中”(《南方周末》10月25日)

用这样一种“人化”的手法,把莫高窟接受修复这样一件并不具有吸引力的事情变得更为活泼,引起读者的兴趣。

艺术语言使这些客体成为有生命的活的形象,具有了生命的活力。

正因为如此,艺术语言的情感体验才实现了艺术语言的形象具有诗意的超越性,使日常的世界中分离出意义的世界(太琼娥,2010)。

这种艺术语言的创作往往给人以一种精神的鼓舞、美的感受,是发话主体内心世界的呼唤。

我们发现,艺术语言的产生,是发话主体与客观事物同构心理作用的产物。

李泽厚先生认为,欢快愉悦的心情与宽厚柔和的兰叶,激愤强劲的情绪与直硬折角的树节;树木葱茏一片生意的春山与你欢快的情绪;木叶飘零的秋山与你萧瑟的心境;你站在一泻千丈的瀑布前的那种痛快感,你停在潺潺的小溪旁的闲适温情;你观赏暴风雨时获得的气势……这里都有对象与情感相对应的形式感。

这种

同构,既是发话主体话语审美的基础,也是艺术语言产生的重要心理基础。

我们可以从中国古代的诗词中可以看出这一点,古典诗词中所以常用松、竹、梅等形象来表坚贞高洁的品质,是因为松竹梅等都有傲霜斗雪,不畏风寒等特点。

此外,古人常用杨柳特别是用折柳来表示离别之情,是因为“柳”和“留”谐音,古人又有折柳送别的习俗。

总之,语言是打开心灵的窗户,语言运用的心理过程是以认知为基础的。

而艺术语言的产生与发话主体的心理、认知、个人情感的抒发等都是密不可分的,它是发话主体情感表达的需要、是发话主体审美的需要,是发话主体认知变异的结果。

参考文献:

[1]骆小所.艺术语言学[m].昆明:云南人民出版社,1996.

[2]骆小所.艺术语言的自然性解读[j].贵州社会科

学,2009,(9).

[3]骆小所.艺术语言:发话主体感知世界的言语形式[j].云南师范大学学报(哲社版),2002,(9).

[4]太琼娥.艺术语言:审美化的言语形式[j].楚雄师范学院学报,2010,(5).

[5]太琼娥.论艺术语言的审美心理[j].云南师范大学学报(哲社版),2010,(7).。