国家海洋环境监测中心成立“海洋垃圾和微塑料研究中心”

- 格式:pdf

- 大小:167.25 KB

- 文档页数:2

海洋能综合检测中心对海洋微塑料的监测与研究近年来,随着塑料制品的广泛使用和人类活动的不可避免增多,海洋环境中塑料垃圾的问题日益突显。

大量塑料垃圾对海洋生态系统造成了巨大的破坏,其中微塑料成为了一项严重的环境问题。

为了解决这一问题,海洋能综合检测中心采取了一系列监测和研究措施,以深入了解海洋微塑料的分布和影响,为保护海洋环境提供科学依据。

首先,海洋能综合检测中心建立了一套科学可行的海洋微塑料监测体系。

通过采集海洋水样、沉积物样品和生物样品,并利用现代化的实验室设备和分析技术,中心可以准确、高效地检测微塑料颗粒的存在和含量。

这一监测体系覆盖了不同海域、不同季节和不同生物群体,可以为科学家们提供宝贵而全面的数据。

其次,海洋能综合检测中心开展了系统性的海洋微塑料研究。

通过对采集的样品进行细致的分析和研究,中心可以揭示海洋微塑料的来源、迁移和转化过程。

研究人员利用标记实验和模拟实验,模拟不同环境条件下微塑料的行为,以评估其对海洋生态系统的潜在危害。

同时,中心还与相关机构合作,探索开发清除海洋微塑料的技术和方法。

此外,海洋能综合检测中心重视海洋微塑料监测数据的应用和传播。

通过建立数据库和数据平台,中心将监测数据整合和共享,供科学家、政府机构和社会公众使用。

这些数据可以为制定和执行海洋环境保护政策提供科学依据,也可以引起公众对海洋环境污染问题的关注和重视。

此外,中心还定期举办相关学术研讨会和培训班,推动海洋微塑料监测与研究的深入开展。

综上所述,海洋能综合检测中心对海洋微塑料的监测与研究是一项具有重要意义的工作。

通过建立科学可行的监测体系、开展系统性的研究和促进监测数据的应用和传播,中心为我们深入了解海洋微塑料问题,保护海洋环境提供了有力的支持。

然而,值得注意的是,单靠监测和研究还远远不够,我们每个人都应该从自身做起,减少使用塑料制品,妥善处理废弃塑料,共同呵护美丽的海洋。

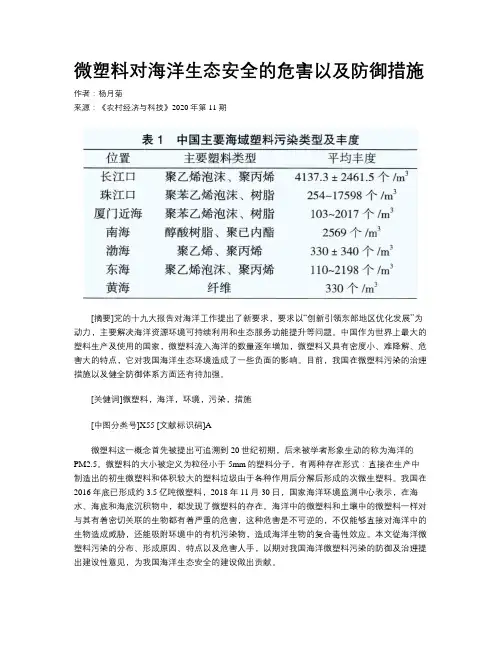

微塑料对海洋生态安全的危害以及防御措施作者:杨月菊来源:《农村经济与科技》2020年第11期[摘要]党的十九大报告对海洋工作提出了新要求,要求以“创新引领东部地区优化发展”为动力,主要解决海洋资源环境可持续利用和生态服务功能提升等问题。

中国作为世界上最大的塑料生产及使用的国家,微塑料流入海洋的数量逐年增加,微塑料又具有密度小、难降解、危害大的特点,它对我国海洋生态环境造成了一些负面的影响。

目前,我国在微塑料污染的治理措施以及健全防御体系方面还有待加强。

[关健词]微塑料,海洋,环境,污染,措施[中图分类号]X55 [文献标识码]A微塑料这一概念首先被提出可追溯到20世纪初期,后来被学者形象生动的称为海洋的PM2.5。

微塑料的大小被定义为粒径小于5mm的塑料分子,有两种存在形式:直接在生产中制造出的初生微塑料和体积较大的塑料垃圾由于各种作用后分解后形成的次微生塑料。

我国在2016年底已形成约3.5亿吨微塑料,2018年11月30日,国家海洋环境监测中心表示,在海水、海底和海底沉积物中,都发现了微塑料的存在。

海洋中的微塑料和土壤中的微塑料一样对与其有着密切关联的生物都有着严重的危害,这种危害是不可逆的,不仅能够直接对海洋中的生物造成威胁,还能吸附环境中的有机污染物,造成海洋生物的复合毒性效应。

本文從海洋微塑料污染的分布、形成原因、特点以及危害人手,以期对我国海洋微塑料污染的防御及治理提出建设性意见,为我国海洋生态安全的建设做出贡献。

1 微塑料在海洋中的分布及形成原因从时间角度来说,我国于2016年开始全面着手海底、海滩、海洋生物的微塑料监测工作。

2017年在据地面4500米深的海底带回的生物中检测到了微塑料,2018年我国科学家在在南极考察时在海水中检测到了微塑料的存在。

在全球范围内来说,2004年科学家首先提出微塑料这一概念,2014年研究人员发现,海洋中的塑料碎片已积累高达5万亿个,可绕地球400圈。

海洋微塑料危害不容忽视作者:刘瑾来源:《科学导报》2019年第05期塑料的发明,为人类生产生活带来极大便利。

自20世纪50年代起,全球塑料年均增长率保持在8.5%。

到2016年,全球塑料产量达3.35亿吨。

我国是世界塑料生产和使用大国,且进一步增长的潜力十分巨大。

然而,塑料在使用后,一部分由于收集处理不及时而进入环境,发生破碎、降解,给地表水、土壤和海洋等带来严重环境污染。

近年来,我国开展的多次大洋和极地科考中,均在海洋中检测出微塑料。

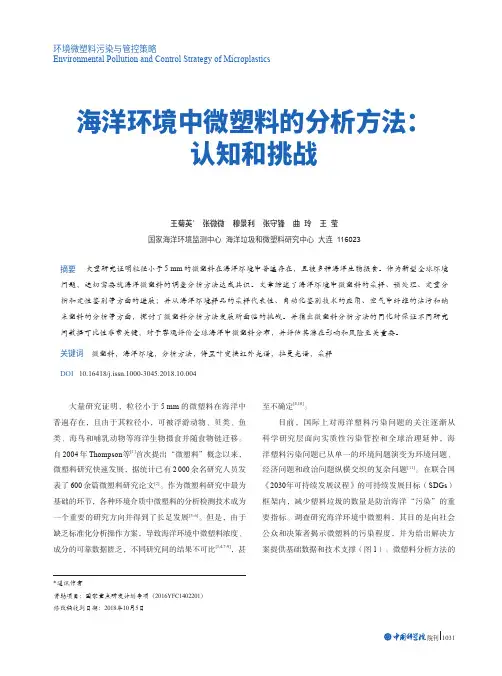

海洋微塑料究竟是什么?其危害何在?该如何防范、治理?国家海洋环境监测中心副主任王菊英长期从事海洋垃圾和微塑料方面研究。

她介绍,学术界和管理者普遍认同,微塑料是小于5毫米的塑料颗粒,在各种海洋介质中均有存在,包括生物体。

据自然资源部报道,我国载人潜水器“蛟龙号”去年从大洋深处带回了海洋生物样品。

令人意想不到的是,在4500米水深下生活的海洋生物体内,竟检出了微塑料。

2018年初,自然资源部第一海洋研究所研究员孙承君等人在南极鲍威尔海盆开展科学考察。

他们通过船载泵取得500升表层海水样本,用显微镜观察时,也发现有小于0.3毫米的微塑料。

这是中国科学家首次在南极海域发现微塑料。

根据全球科研人员的实地调查发现,从近海到大洋,从赤道到极地,从海洋表层到大洋深处,海洋微塑料无处不在。

“不管是水体还是沉积物,从海表到海底,以及海洋沉积物中,都发现微塑料的存在。

”王菊英表示,2017年他们实验室开展过相关研究,结果显示,约76%的鱼类肠道、消化道都检出有微塑料。

微塑料是近年来国际社会高度关注的环境问题。

2016年,联合国环境大会将海洋塑料垃圾和微塑料问题等同于全球气候变化等全球性重大环境问题,相关国家和环境组织还出台了行动措施和法规。

中国是最早颁布限塑令的国家之一——禁止生产、销售和使用厚度小于0.025毫米的塑料袋。

此外,国内相关海洋环保法律法规、条例、水污染防治行动计划等,也要求加强塑料陆源入海污染防控,严控塑料垃圾入海。

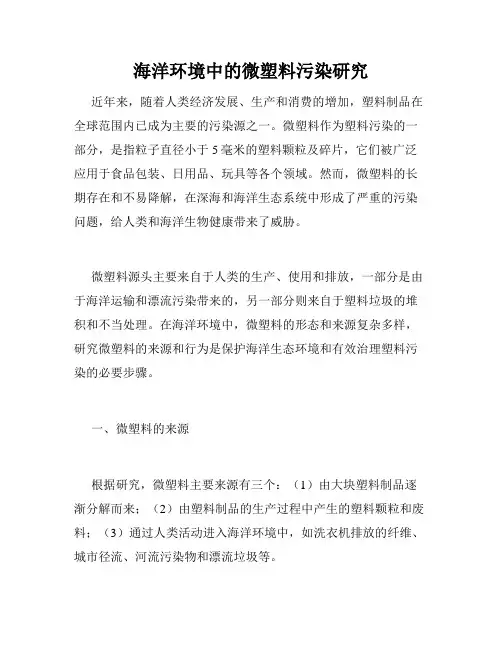

海洋环境中的微塑料污染研究近年来,随着人类经济发展、生产和消费的增加,塑料制品在全球范围内已成为主要的污染源之一。

微塑料作为塑料污染的一部分,是指粒子直径小于5毫米的塑料颗粒及碎片,它们被广泛应用于食品包装、日用品、玩具等各个领域。

然而,微塑料的长期存在和不易降解,在深海和海洋生态系统中形成了严重的污染问题,给人类和海洋生物健康带来了威胁。

微塑料源头主要来自于人类的生产、使用和排放,一部分是由于海洋运输和漂流污染带来的,另一部分则来自于塑料垃圾的堆积和不当处理。

在海洋环境中,微塑料的形态和来源复杂多样,研究微塑料的来源和行为是保护海洋生态环境和有效治理塑料污染的必要步骤。

一、微塑料的来源根据研究,微塑料主要来源有三个:(1)由大块塑料制品逐渐分解而来;(2)由塑料制品的生产过程中产生的塑料颗粒和废料;(3)通过人类活动进入海洋环境中,如洗衣机排放的纤维、城市径流、河流污染物和漂流垃圾等。

二、微塑料的分布微塑料在海洋环境中的分布是广泛而普遍的,其来源和分布区域也随着其粒径大小和类型不同而异,主要分为表层和底泥两种分布形式。

表层分布是指微塑料分布在海水表面,受风浪等自然因素影响,微塑料颗粒会在海水中漂浮、聚集,相互吸附形成"微塑料岛",使海水表面的微塑料浓度极高。

底泥分布是指微塑料颗粒在海水中下沉并沉积到海底,这种方式主要是由于微塑料颗粒太小,不能在海水中进行有效的漂浮,只有在碰到海底时才沉积到海底淤泥中。

三、微塑料对海洋生态系统的影响微塑料对海洋生态环境产生了广泛而深刻的影响,可能造成海洋物种的死亡和生态系统的破坏。

比如,海洋动物会误食微塑料颗粒,导致消化道阻塞和生殖系统受损,长期累积可能导致毒素的积累和致命的疾病。

微塑料颗粒也容易吸附有毒有害物质,如残留农药、重金属等,进一步污染海洋环境和生态链。

四、微塑料治理方案针对海洋环境中微塑料的严重污染问题,需要制定一系列治理方案,对塑料污染进行有效的治理。

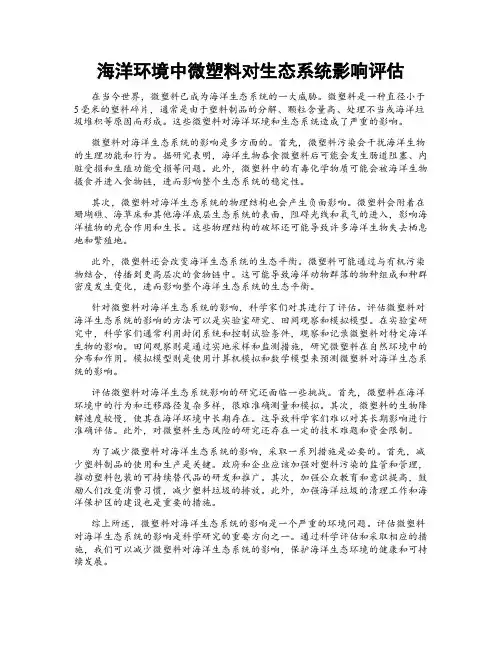

海洋环境中微塑料对生态系统影响评估在当今世界,微塑料已成为海洋生态系统的一大威胁。

微塑料是一种直径小于5毫米的塑料碎片,通常是由于塑料制品的分解、颗粒含量高、处理不当或海洋垃圾堆积等原因而形成。

这些微塑料对海洋环境和生态系统造成了严重的影响。

微塑料对海洋生态系统的影响是多方面的。

首先,微塑料污染会干扰海洋生物的生理功能和行为。

据研究表明,海洋生物吞食微塑料后可能会发生肠道阻塞、内脏受损和生殖功能受损等问题。

此外,微塑料中的有毒化学物质可能会被海洋生物摄食并进入食物链,进而影响整个生态系统的稳定性。

其次,微塑料对海洋生态系统的物理结构也会产生负面影响。

微塑料会附着在珊瑚礁、海草床和其他海洋底层生态系统的表面,阻碍光线和氧气的进入,影响海洋植物的光合作用和生长。

这些物理结构的破坏还可能导致许多海洋生物失去栖息地和繁殖地。

此外,微塑料还会改变海洋生态系统的生态平衡。

微塑料可能通过与有机污染物结合,传播到更高层次的食物链中。

这可能导致海洋动物群落的物种组成和种群密度发生变化,进而影响整个海洋生态系统的生态平衡。

针对微塑料对海洋生态系统的影响,科学家们对其进行了评估。

评估微塑料对海洋生态系统的影响的方法可以是实验室研究、田间观察和模拟模型。

在实验室研究中,科学家们通常利用封闭系统和控制试验条件,观察和记录微塑料对特定海洋生物的影响。

田间观察则是通过实地采样和监测措施,研究微塑料在自然环境中的分布和作用。

模拟模型则是使用计算机模拟和数学模型来预测微塑料对海洋生态系统的影响。

评估微塑料对海洋生态系统影响的研究还面临一些挑战。

首先,微塑料在海洋环境中的行为和迁移路径复杂多样,很难准确测量和模拟。

其次,微塑料的生物降解速度较慢,使其在海洋环境中长期存在。

这导致科学家们难以对其长期影响进行准确评估。

此外,对微塑料生态风险的研究还存在一定的技术难题和资金限制。

为了减少微塑料对海洋生态系统的影响,采取一系列措施是必要的。

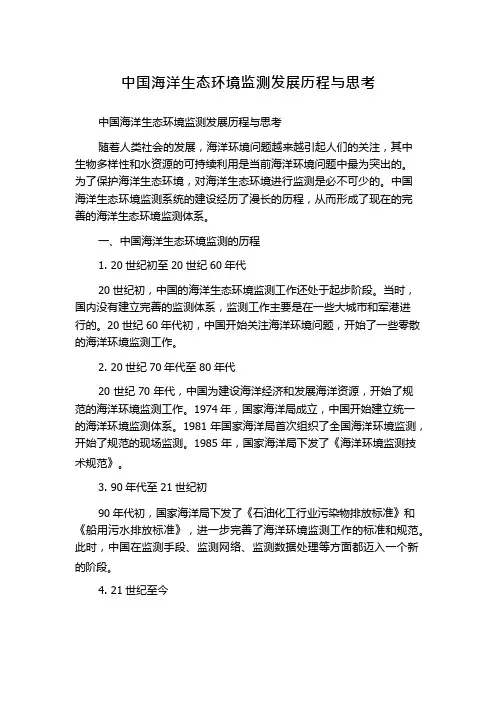

中国海洋生态环境监测发展历程与思考中国海洋生态环境监测发展历程与思考随着人类社会的发展,海洋环境问题越来越引起人们的关注,其中生物多样性和水资源的可持续利用是当前海洋环境问题中最为突出的。

为了保护海洋生态环境,对海洋生态环境进行监测是必不可少的。

中国海洋生态环境监测系统的建设经历了漫长的历程,从而形成了现在的完善的海洋生态环境监测体系。

一、中国海洋生态环境监测的历程1.20 世纪初至20 世纪60 年代20 世纪初,中国的海洋生态环境监测工作还处于起步阶段。

当时,国内没有建立完善的监测体系,监测工作主要是在一些大城市和军港进行的。

20 世纪60 年代初,中国开始关注海洋环境问题,开始了一些零散的海洋环境监测工作。

2.20 世纪70 年代至80 年代20 世纪70 年代,中国为建设海洋经济和发展海洋资源,开始了规范的海洋环境监测工作。

1974 年,国家海洋局成立,中国开始建立统一的海洋环境监测体系。

1981 年国家海洋局首次组织了全国海洋环境监测,开始了规范的现场监测。

1985 年,国家海洋局下发了《海洋环境监测技术规范》。

3.90 年代至21 世纪初90 年代初,国家海洋局下发了《石油化工行业污染物排放标准》和《船用污水排放标准》,进一步完善了海洋环境监测工作的标准和规范。

此时,中国在监测手段、监测网络、监测数据处理等方面都迈入一个新的阶段。

4.21 世纪至今21 世纪初,中国继续加强海洋环境监测工作的建设,不断完善监测网站和监测网络。

2004 年,国家海洋局出台了《全国海洋环境监测体系建设规划》,规划了全国海洋环境监测网络体系建设的布局。

2010 年,国家海洋局成立了国家海洋环境监测中心,负责中国海洋环境监测工作的管理和协调。

二、当前中国海洋生态环境监测的现状1.监测手段中国目前在海洋生态环境监测方面已经拥有了相对完善的监测手段,包括人工监测、遥感监测、报告监测等。

其中人工监测和遥感监测是主要的监测手段。

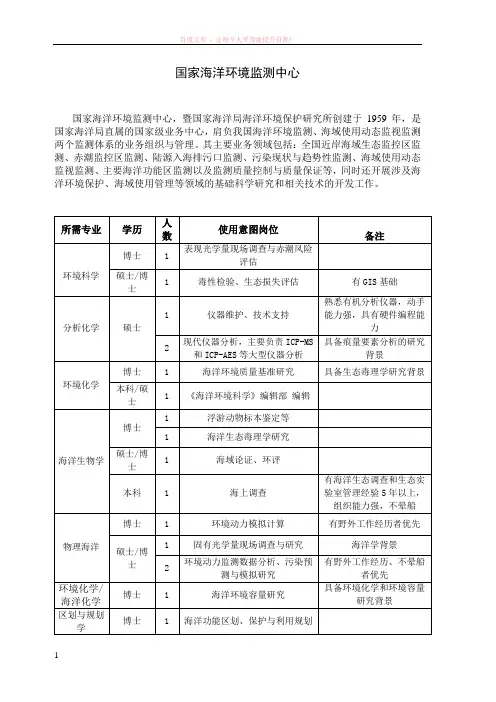

国家海洋环境监测中心国家海洋环境监测中心,暨国家海洋局海洋环境保护研究所创建于1959年,是国家海洋局直属的国家级业务中心,肩负我国海洋环境监测、海域使用动态监视监测两个监测体系的业务组织与管理。

其主要业务领域包括:全国近岸海域生态监控区监测、赤潮监控区监测、陆源入海排污口监测、污染现状与趋势性监测、海域使用动态监视监测、主要海洋功能区监测以及监测质量控制与质量保证等,同时还开展涉及海洋环境保护、海域使用管理等领域的基础科学研究和相关技术的开发工作。

所需专业学历人数使用意图岗位备注环境科学博士 1表现光学量现场调查与赤潮风险评估硕士/博士1 毒性检验、生态损失评估有GIS基础分析化学硕士1 仪器维护、技术支持熟悉有机分析仪器,动手能力强,具有硬件编程能力2现代仪器分析,主要负责ICP-MS和ICP-AES等大型仪器分析具备痕量要素分析的研究背景环境化学博士 1 海洋环境质量基准研究具备生态毒理学研究背景本科/硕士1 《海洋环境科学》编辑部编辑海洋生物学博士1 浮游动物标本鉴定等1 海洋生态毒理学研究硕士/博士1 海域论证、环评本科 1 海上调查有海洋生态调查和生态实验室管理经验5年以上,组织能力强,不晕船物理海洋博士 1 环境动力模拟计算有野外工作经历者优先硕士/博士1 固有光学量现场调查与研究海洋学背景2环境动力监测数据分析、污染预测与模拟研究有野外工作经历、不晕船者优先环境化学/海洋化学博士 1 海洋环境容量研究具备环境化学和环境容量研究背景区划与规划学博士 1 海洋功能区划、保护与利用规划自然地理博士 1 滨海湿地生态遥感海洋工程博士 1 环境污染监测与评价有野外工作经历、不晕船者优先海洋地球化学硕士/博士1 有机地球化学宏观经济学硕士/博士2 海洋法律法规研究海洋经济学专业优先资源经济与管理硕士/博士3 海洋资源评估与管理地球物理/海洋地质硕士/博士1 工程勘察系统工程类硕士/博士1 环境污染应急监测模型研究有海洋工作经历者优先海洋化学硕士 3 海洋生源要素的生物地球化学循环包括海洋碳循环研究具备生物地球化学循环研究背景仪器仪表本科 1 仪器设备管理、维修有相近专业、有工作经历者优先财务会计本科 1 会计。

海洋生态系统微塑料污染的溯源与来源解析近年来,人们对海洋生态系统微塑料污染的关注度不断提高。

微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们来源广泛且难以降解,对海洋生态系统造成了严重的威胁。

本文将从溯源和来源两个方面对海洋生态系统微塑料污染进行解析。

一、溯源:微塑料的起源和传播路径微塑料的起源可以追溯到各个环节,从生产、使用到废弃的全过程都可能产生微塑料。

首先,塑料制品的生产过程中会产生大量的塑料颗粒、微珠和塑料碎片,这些微塑料通过生产工艺的不完善或者意外泄漏进入水体,最终进入海洋。

其次,人们在日常生活中使用的塑料制品也是微塑料的主要来源之一,比如洗衣机中的合成纤维衣物在洗涤过程中会释放出微塑料纤维。

此外,塑料垃圾的不当处理也是导致微塑料进入海洋的重要原因。

微塑料的传播路径主要有两种:水流和风力的作用。

水流可以将微塑料颗粒带到更远的地方,甚至远离塑料污染源的地区也可能受到微塑料的污染。

风力则可以将微塑料颗粒携带到空气中,从而进一步传播到陆地生态系统。

这些传播路径使得微塑料的污染范围扩大,对海洋生态系统造成了更大的影响。

二、来源解析:主要塑料制品和塑料垃圾塑料制品是微塑料的主要来源之一。

目前,全球塑料制品的生产和使用量呈现上升趋势,其中一次性塑料制品的使用量尤为庞大。

例如,塑料袋、塑料瓶和塑料餐具等一次性塑料制品在使用后往往被直接丢弃,进而成为塑料垃圾。

这些塑料垃圾最终会进入海洋,成为海洋生态系统微塑料污染的重要来源。

除了一次性塑料制品,塑料包装也是微塑料的重要来源之一。

食品、饮料等消费品通常被包装在塑料容器中,这些塑料容器在使用后往往被丢弃或者不当处理,最终进入海洋。

此外,塑料纤维也是微塑料的主要来源之一。

合成纤维衣物在洗涤过程中会释放出大量的微塑料纤维,这些纤维通过洗衣机排放的废水进入水体,最终进入海洋。

三、解决方案:减少塑料污染和加强环境监测为了减少海洋生态系统微塑料污染,需要采取一系列的解决方案。

我国海洋塑料垃圾和微塑料排放现状及对策我国海洋塑料垃圾和微塑料排放现状及对策随着社会的发展,塑料制品在我们的日常生活中变得越来越普遍。

塑料的轻便、便利、廉价等特点使得它成为人们生活中不可或缺的物品。

然而,塑料制品的过度使用和处理不当已经对我们的海洋环境产生了极大的压力。

本文将探讨我国海洋塑料垃圾和微塑料排放的现状,并提出相关对策。

首先,我国海洋塑料垃圾的排放量巨大。

每年约有2000万吨塑料垃圾进入海洋,其中约80%来自陆地的污染源,如河流、城市排污口等。

塑料垃圾不仅直接对海洋生物造成伤害,还导致海洋生态系统的破坏。

例如,海洋动物常常误食塑料垃圾,这会引发消化系统疾病、窒息和死亡等问题。

此外,塑料垃圾在海水中分解成微小颗粒,影响海洋生态的平衡。

其次,我国海洋微塑料排放量也在不断增长。

微塑料指的是直径小于5毫米的塑料颗粒。

它们主要来自大型塑料垃圾的分解和化妆品、洗衣液等个人护理产品中的微珠。

由于微塑料颗粒小,难以过滤和清除,它们被海洋生物吸收后进入食物链,最终可能进入人类食物中。

微塑料对海洋生物和人类健康带来了潜在的风险。

针对海洋塑料垃圾和微塑料排放问题,我国已经采取了一系列对策。

首先,加强立法和政策指导。

我国于2020年颁布了《塑料污染治理条例》,其中包括对海洋塑料垃圾和微塑料的治理要求。

政府也加大了对塑料垃圾的回收和处理力度,并制定了塑料垃圾分类、资源化利用的指导意见。

其次,加强监测和科研力量。

国家对海洋塑料垃圾和微塑料排放进行了定期监测,并加强科研力量,推动新材料和替代品的研发和应用,降低塑料污染。

此外,社会各界也需要积极参与海洋塑料垃圾和微塑料的治理。

首先,我们应该加强公众意识和宣传教育,提高人们对海洋环境保护的认识。

人们应该减少使用一次性塑料制品,例如购物袋、餐具、吸管等,并使用环保替代品。

同时,我们可以通过参与清洁海滩行动,促进塑料垃圾的回收和处理。

此外,政府和企业应加大投入,提高垃圾处理设施的建设和运营效率。

微塑料对海洋水质的污染和生态风险评估近年来,随着人类对塑料制品的广泛使用,微塑料污染问题引起了人们的关注。

微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,包括微珠、微纤维等形式。

由于微塑料在环境中难以降解,其对海洋生态系统的污染和生态风险不容忽视。

首先,微塑料对海洋水质造成了污染。

根据研究,每年全球约有800万吨塑料垃圾流入海洋,其中大部分会分解成微塑料。

这些微塑料污染了海洋水体,对海洋生物造成了直接和间接的危害。

微塑料可以被海洋生物误食,进入食物链,最终可能进入人类食物链,对人类健康构成潜在威胁。

此外,微塑料还可以吸附有害物质,如重金属和有机污染物,进一步加剧了海洋水质的污染。

其次,微塑料对海洋生态系统带来了生态风险。

微塑料的存在影响了海洋生物的生存和繁殖。

一方面,微塑料被误食后会堵塞海洋生物的消化道,导致营养摄取不足,生长发育受阻。

另一方面,微塑料还可能释放出有毒物质,对海洋生物的免疫系统和生殖系统产生负面影响,甚至导致生物群落的崩溃。

研究表明,微塑料对浮游生物、底栖生物和鱼类等海洋生物的影响已经成为全球范围内的热点问题。

针对微塑料对海洋水质的污染和生态风险,科学家们进行了一系列的评估研究。

通过采集海洋水样和生物样本,科学家们可以分析微塑料的类型、分布和浓度等信息,进一步评估其对海洋生态系统的影响。

此外,科学家们还通过实验室模拟和数学模型等手段,研究微塑料在海洋环境中的行为和转化过程,为评估微塑料的生态风险提供了依据。

为了减少微塑料对海洋水质的污染和生态风险,国际社会已经采取了一系列措施。

一方面,一些国家和地区已经禁止或限制使用含有微塑料的产品,如洗面奶、牙膏等。

另一方面,加强塑料垃圾的回收和处理也是减少微塑料污染的重要途径。

此外,科学研究和技术创新也为解决微塑料污染问题提供了新的思路和方法,如开发更环保的塑料替代品、改进废水处理技术等。

综上所述,微塑料对海洋水质的污染和生态风险不容忽视。

为了保护海洋生态系统,我们应该加强对微塑料污染问题的研究和监测,制定更加严格的法律法规,加强国际合作,共同应对这一全球性挑战。

海洋中的塑料和微塑料污染作者:王维徐桂亮来源:《科技风》2019年第13期摘要:本文通过对我国海洋塑料及微塑料污染现状进行分析,研究海洋和海岸环境中的微塑料污染的分布与变化。

我国作为塑料生产和使用的大国,需要完善管理和技术体系,加强监控,并将微塑料的相关研究成果汇总至相关管理部门,制定控制和减少微塑料污染的政策和法规,减少塑料垃圾向环境的输入。

关键词:海洋微塑料;塑料;污染物;防治方法一、塑料及微塑料污染现状塑料是海洋垃圾的主要组成部分,约占海洋垃圾的60%~80%,在某些地区甚至达到90%~95%,并且以每年递增的趋势增长。

据报道全球每年生产的塑料超过3亿吨,其中约有10%的塑料会进入海洋,而事实上我们所消耗的每一片塑料最终都有可能进入大海。

难以降解的塑料在环境中会存在百年以上,从而对环境造成持久性影响。

有研究表明,自20世纪50年代开始大规模生产塑料至今,人类已经生产了83亿吨塑料,其中的63亿吨已成为垃圾。

仅有9%的塑料垃圾被回收利用,12%被焚烧,79%则进入了垃圾填埋场或自然环境中。

若不改变塑料生产模式和固废管理模式,到2050年人类将会产生120亿吨塑料垃圾。

微塑料是指粒径<5mm的塑料碎片,其化学性质较为稳定,可在海洋环境中存在数百至数千年。

海洋中漂浮的微塑料不仅能够给各种微生物提供生存和繁殖场所,还可以富集多种有毒化学物质。

目前对微塑料潜在危害的研究虽然刚刚起步,但已成为海洋热点问题,李克强总理也曾强调过海洋中的微塑料污染,因此,在全球塑料生产仍在逐年增加和微塑料污染逐步累积加重的形势下,研究微塑料的环境行为、生态影响以及微塑料污染的控制手段等已经成为海洋生态研究的重要内容。

二、海洋微塑料的来源目前已知的海洋中微塑料的来源包括陆源输入、滨海旅游、船舶运输和海上养殖捕捞等。

陆源塑料垃圾的输入是海洋中塑料污染的主要来源,包括人类生活中有意或无意丢弃的塑料废弃物、被暴风雨冲刷到海洋的陆地上掩埋的塑料垃圾、常用的一些洗涤剂、生活护肤品以及工业原料等,这些微塑料在污水处理过程中由于颗粒小而难以去除,从而会随陆源垃圾输入进入海洋。

海洋环境中的微塑料污染现状随着现代化的发展,塑料制品得到了广泛的应用,但是由此产生的环境问题也日益突出。

近年来,海洋环境中的塑料垃圾成为了全球关注的话题。

其中,微塑料污染尤为严重,引起了广泛的关注和重视。

什么是微塑料?微塑料,指的是尺寸小于5毫米的塑料碎片和微粒,常见的来源包括塑料袋、饮料瓶、洗衣球等消费品,以及工业生产中的塑料颗粒。

这些微塑料在进入海洋环境后会因风浪、太阳照射等自然因素而逐渐分解,但分解后的微塑料仍会继续存在并残留在海洋环境中。

微塑料污染的现状全球范围内,海洋环境中的微塑料污染已经愈发严重。

据统计,每年约有800万吨的塑料垃圾被排放到海洋中,而其中相当一部分会分解成微塑料。

早在20多年前,科学家就发现了在北极冰层中发现了微塑料颗粒,而近年来的研究表明,微塑料已经渗透到了全球海洋生态系统中。

根据一项对全球性微塑料污染的研究,全球近80%的海洋生物被检出了微塑料残留,其中包括鱼、蛤蜊、蚬、海带、虾等海洋生物以及海中底层的沉积物中。

微塑料污染对环境的危害微塑料污染对海洋环境的危害十分显著。

微塑料可以被水生生物误食,产生毒性或堵塞生物消化道,甚至影响其生育和生长。

研究表明,造成动物误食微塑料的因素很多,如其外形与食物相似、微塑料中残留物质可以诱饵鱼等。

此外,微塑料通过浮游生物、鱼类、贝类等进入食物链,影响人类健康也成为一个潜在问题。

除了对生物的危害,微塑料对海洋环境的生态平衡也带来了严重的破坏。

微塑料存在于海洋中可能会影响海洋食物链,进而影响海洋物种的生态平衡。

另外,微塑料对海洋环境的景观美丽也带来了影响。

处理微塑料污染的方法目前,处理微塑料污染的方法主要有回收、升级再利用、焚烧和填埋等。

由于微塑料的处理本质上是一个“治标不治本”的做法,所以更好的方法是减少或避免微塑料的产生。

各国政府和相关组织应该加强塑料废弃物管理的相关法规和监管,以及推动相关企业开发更为环保的塑料替代品。

此外,公众也应该加强环保意识, 减少对塑料制品的使用。

海洋环境中微塑料的来源与分布随着工业化和消费主义的快速发展,塑料制品的使用量也呈指数级增长。

然而,这种大规模的塑料使用也带来了严重的环境问题之一——微塑料的来源和分布问题。

微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒,包括颗粒、纤维、碎片和片状物等。

本文将探讨海洋环境中微塑料的主要来源以及它们在海洋中的分布情况。

一、来源1. 污水处理厂排放污水处理厂是城市污水处理的主要场所,然而,这些处理厂并不能完全去除微塑料颗粒。

研究表明,污水处理过程中的机械过滤、沉淀和生物处理等方法对微塑料的去除效果有限,导致微塑料颗粒通过排放口进入海洋。

2. 农业和园艺活动农业和园艺活动使用大量的农膜和塑料管道等塑料制品。

这些塑料制品在使用过程中容易破裂或老化,最终形成微塑料颗粒。

这些微塑料颗粒随着灌溉水和降雨水流进入河流和海洋,造成海洋环境的微塑料污染。

3. 塑料废弃物处理不当塑料废弃物的处理不当是导致微塑料增加的主要原因之一。

大量的废弃塑料制品被不合规范的处理方式处理,例如焚烧和填埋等,这些操作会导致塑料废弃物分解产生微塑料颗粒,最终进入海洋环境。

二、分布1. 海洋表面海洋表面是微塑料聚集的主要区域之一。

研究表明,海洋表面往往是塑料垃圾聚集的地方,尤其是大洋洲附近的洋流交汇区。

微塑料颗粒被海风、洋流和海浪带动,形成大面积的微塑料颗粒漂浮带,对海洋生态系统产生负面影响。

2. 深海底部虽然大部分的微塑料都集中在海洋表面,但深海底部也发现了大量的微塑料颗粒。

这些微塑料颗粒通过沉降,最终沉积在海底。

研究认为,微塑料通过沉积作用进入深海底部,对海洋底栖生物产生不可逆转的伤害和改变。

三、影响1. 生物摄入微塑料颗粒被水生生物误食是其中一个重要的影响因素。

由于微塑料颗粒与浮游生物和底栖生物大小相近,这些生物无法区分微塑料和食物,从而将其吞食。

微塑料的摄入会对生物的消化系统、营养吸收和生理功能等产生不利影响。

2. 入侵生物物种传播微塑料颗粒作为一种载体,在海洋环境中传播和扩散,从而可能导致入侵生物物种的传播。

海洋观测服务对海洋微塑料污染的监测与评估随着全球塑料制品的大量生产和使用,塑料污染已成为当今世界面临的重大环境问题之一。

海洋微塑料污染作为塑料污染的重要组成部分,对海洋生态系统和人类健康造成了严重的威胁。

为了解决这一问题,海洋观测服务在对海洋微塑料污染的监测与评估方面发挥了重要作用。

海洋微塑料是指粒径小于5毫米的塑料颗粒,由于其小尺寸和长寿命,它们能够在水环境中长时间存在,并被海洋生物误食。

海洋微塑料的输入来源主要包括塑料废弃物的漂浮、废水与排污物的排放以及塑料制品的磨损等。

而海洋微塑料的存在对海洋生态系统造成了多方面的影响,包括生物毒性、生物堆积以及生物入侵等。

为了及时掌握海洋微塑料污染的程度和分布情况,海洋观测服务在海洋微塑料污染的监测方面发挥了重要作用。

通过设置各类观测站点,海洋观测服务可以收集海洋微塑料样本,并利用现代化的仪器设备对其进行分析。

其中,常用的监测手段包括抽水网、浮标陷入诱集器和微塑料吸附剂等。

通过监测和分析,海洋观测服务可以获得海洋微塑料的种类、数量、分布等重要信息,为进一步评估塑料污染对海洋生态系统和人类的影响提供了依据。

除了对海洋微塑料污染进行监测外,海洋观测服务还能够对其进行评估。

评估海洋微塑料污染对海洋生态系统的影响,可以从多个方面进行分析。

首先,可以通过研究微塑料对海洋生物的生物毒性效应来评估微塑料污染对生态系统的潜在影响。

其次,可以通过研究微塑料在海洋食物链中的传递和积累过程来评估其在生态系统中的扩散和积累情况。

此外,还可以通过调查微塑料对海洋生态系统功能和结构的影响,从而评估其对生态系统的重要变化。

海洋观测服务在海洋微塑料污染监测与评估领域的工作还面临一些挑战和困难。

首先,海洋微塑料的样本采集和分析工作需要艰苦、耗时且昂贵的努力。

其次,由于微塑料在海洋中的复杂运动和转移过程,样本的收集和分析可能存在不确定性。

此外,海洋观测服务还需要与相关的科研机构、政府部门和社会组织紧密合作,共同推动海洋微塑料污染问题的研究和解决。

水体中的海洋微塑料检测技术研究随着全球经济的飞速发展和人民生活水平的提高,塑料制品的需求量一直在不断增加。

然而,随之而来的是塑料污染的加剧问题。

据悉,每年约有800万吨的塑料垃圾进入海洋中,其中微塑料的占比越来越高。

海洋微塑料的存在对海洋生态系统和人类健康会产生不可忽视的风险,因此建立高效可靠的海洋微塑料检测技术迫在眉睫。

一、什么是海洋微塑料海洋微塑料指的是直径小于5毫米的塑料碎片,分为微小塑料颗粒和纤维。

微小塑料颗粒又称为微球,包括纳米颗粒、微米颗粒和毫米颗粒等,通常来源于塑料制品的分解和破损、个人护理用品、纺织品等。

而海洋微塑料纤维则来源于洗涤衣物时塑料纤维的释放。

由于微塑料颗粒和微塑料纤维对海洋生态系统具有毒性和纤维结构独特,很难降解,容易被生物吸收,在生态环境和人类健康上产生深远的影响。

二、海洋微塑料检测技术随着海洋微塑料问题的日益严峻,越来越多的学者和研究人员开始致力于研究和发展有效的海洋微塑料检测技术,以期能更加深入了解微塑料污染的真实状况,并建立有效的防治措施。

目前,海洋微塑料的检测手段主要包括以下几种:1. 拉曼光谱技术拉曼光谱技术是一种非破坏性的检测方法,其通过对微塑料颗粒的分子振动特征进行分析,可以快速确定样本中的微塑料类型和含量等信息。

此外,拉曼光谱技术的检测成本较低,对样品的处理和准备要求较少,能够大大提高检测效率。

2. FTIR技术傅里叶红外光谱技术(FTIR)利用不同物质的分子振动频率差异,对物质的化学和结构进行分析,可以高效地鉴定出样品中的塑料类型和形态。

FTIR技术对于检测复杂样品具有优异的能力,在海洋微塑料的检测中体现出很大的优势。

3. 荧光光谱技术荧光光谱技术是利用物质在激发光照射下所发出的特定荧光信号进行分析的一种新兴的检测手段。

海洋微塑料的荧光光谱图谱具有比较独特的特征,因此该技术可以通过样品的荧光图谱,快速、准确地检测出微塑料的存在。

4. 流式细胞术技术流式细胞术技术是一种对细胞进行定量分析和识别的技术,近年来开始应用于海洋微塑料的检测领域。

海洋试验中的海洋微塑料污染研究海洞试验中的海洋微塑料污染研究近年来,全球對於海洋微塑料污染問題的關注不斷上升。

海洋微塑料是指那些直徑小於5毫米的塑料微粒,通常來自於塑料廢棄物的分解。

它們對海洋生態系統和人類健康帶來了嚴重影響。

為了更深入地了解和研究海洋微塑料污染問題,科學家們開始進行海洞實驗。

海洋微塑料污染是一個全球性的問題,但具體影響程度和危害尚不完全清楚。

為了更好地了解海洋微塑料的傳輸和累積過程,科學家們設計了海洞試驗。

這些海洞實驗通常在控制條件下進行,模擬真實情況以研究微塑料對海洋生物和生態系統的影響。

海洞實驗中的主要目標是測量微塑料對海洋生物的毒性影響,並瞭解微塑料在海洋中的傳輸過程。

實驗通常使用不同類型和濃度的微塑料,並觀察它們對不同海洋生物的影響。

研究人員可以監測生物體的生長、繁殖能力和免疫功能等指標,以評估微塑料對生物的影響程度。

此外,科學家們還試圖研究微塑料在海洋中的傳輸過程。

他們觀察微塑料在不同水層中的垂直遷移以及與其他污染物的交互作用。

這些實驗有助於瞭解微塑料在海洋環境中的分布和傳播方式,並找到有效的防治手段。

近年來的海洞實驗研究表明,海洋微塑料污染對海洋生物和生態系統造成了嚴重的影響。

微塑料能夠進入生物體內並累積,影響生物的新陳代謝和免疫系統。

這不僅危害海洋物種的生存和繁殖,同時也對人類健康構成潛在風險。

根據海洞實驗的結果,我們可以看到需要採取措施來解決這一全球性問題。

首先,政府應該加強對塑料廢棄物的管理和處理,減少塑料進入海洋的數量。

此外,也需要推動公眾對於塑料使用和回收的認識,倡導可持續和綠色的消費方式。

另外,科學家們還在努力尋找更有效的解決方案。

例如,有些研究人員正在開發新的技術來清除海洋中的微塑料,包括利用微生物分解、吸附過程和物理方法等。

這些建議方法可能會對環境造成更小的損害,並且可以應用於現實情況。

總之,海洋微塑料污染是一個嚴重的全球性問題,需要我們共同努力來解決。