酶联免疫斑点技术对儿童结核病诊断的应用价值

- 格式:pdf

- 大小:331.46 KB

- 文档页数:4

酶联免疫斑点技术对儿童结核病诊断的应用价值孟珊珊;张乐乐;张海邻;胡晓光;张维溪;苏苗赏;罗运春【期刊名称】《医学研究杂志》【年(卷),期】2013(042)010【摘要】目的研究ELISPOT试验在儿童结核病临床诊断中的应用价值.方法对2011年11月~2012年11月入住笔者医院的32例儿童结核病患儿及38例非结核患儿进行痰涂片分析、结核抗体检测、PPD试验及ELISPOT试验检测,比较分析不同方法的检测结果并进行统计学分析.结果 ELISPOT诊断儿童结核病的敏感度为87.5%,特异性为94.7%,与PPD试验相比,敏感度和特异性均高于PPD试验,但敏感度差异无统计学意义(P =0.323),特异性差异有统计学意义(P=0.003).而与PPD 强阳性诊断结核病的敏感度和特异性比较,特异性相仿(P=0.485),敏感度显著高于PPD试验(P <0.001).ELISPOT试验阳性率为87.5%,显著高于痰培养及结核抗体检测阳性率,差异均有统计学意义(P<0.01).结论 ELISPOT试验具有相对较高的敏感度和特异性,是诊断儿童结核的快速敏感方法,在儿童结核感染早期临床诊断中有重要的应用价值.【总页数】4页(P151-154)【作者】孟珊珊;张乐乐;张海邻;胡晓光;张维溪;苏苗赏;罗运春【作者单位】325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科;325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科;325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科;325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科;325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科;325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科;325027 温州医学院附属育英儿童医院呼吸科【正文语种】中文【相关文献】1.结核病诊断中酶联免疫斑点试验检测试剂临床应用的风险评估与控制 [J], 杨蕾;卢锦标;都伟欣;王国治;陈保文2.酶联免疫斑点试验检测技术在血液病合并痰涂片抗酸杆菌阴性结核病诊断中的应用 [J], 叶丽萍;陈虎;吴雪琼;梁艳;施兵;刘丽辉;金建刚;张玉珠;胡文清;刘明娟;阳幼荣3.结核感染T细胞酶联免疫斑点试验在结核病诊断中的价值分析 [J], 任轶杰4.酶联免疫斑点试验法在青春期少儿活动性结核病诊断中的应用 [J], 孙艳;杜方雄5.T细胞酶联免疫斑点试验在结核病诊断中的应用 [J], 叶猛;徐贵;何月;王龙;马威;胡风华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

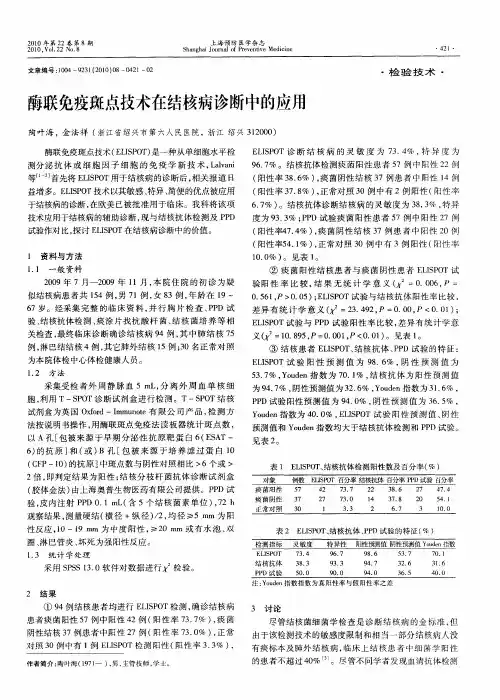

T细胞酶联免疫斑点试验在结核病诊断中的应用目的:探讨结核感染T细胞酶联免疫斑点试验(T-SPOT.TB)在结核病快速诊断的临床应用价值。

方法:选取74例结核病患者(疾病组)和48例非结核病(对照组)对照,同时采用结核杆菌涂片、结核抗体(TB-Ab)、结核菌素试验(TB-PPD)及结核感染T细胞酶联免疫斑点试验(T-SPOT.TB)进行检测,并比较四种检测方法对结核病的诊断价值。

结果:T-SPOT.TB法的敏感性为75.68%、特异性为91.67%、阳性预测值为93.33%、阴性预测值为70.97%,均明显高于TB-PPD法的55.41%、56.25%、66.13%、45.00%和TB-Ab法的36.49%、68.75%、64.29%、41.25%,涂片染色镜检阳性率仅为9.46%。

结论:T-SPOT.TB 是诊断结核感染的快速、敏感的方法,在结核性疾病早期诊断中有重要价值。

标签:结核杆菌涂片;结核抗体;结核菌素试验;T细胞酶联免疫斑点试验;结核病我国是全球结核高疫情国家之一,年新发病例超过100万人,以肺结核为主,肺外结核约占15%~20%[1]。

目前结核病的诊断主要依靠临床症状、影像学、痰涂片、痰分枝杆菌培养和结核菌素(PPD)试验等,阳性率与特异性均较低,临床上易造成漏诊和误诊,肺外结核更为明显,结核分枝杆菌培养阳性是结核诊断的金标准,但分枝杆菌培养时间太长(6~8周)[2]。

江苏省已广泛接种卡介苗(BCG),与结核菌素试验所用的结核杆菌纯化蛋白衍生物(PPD)有交叉反应,会出现较高的假阳性,部分老年人或免疫功能低下患者又会出现较高的假阴性率,影响患者的诊断和治疗。

因此笔者所在医院引进近年发展起来的结核感染T 细胞酶联免疫斑点试验(T-SPOT.TB),为临床早期发现结核病提供帮助。

本文采用回顾性分析的方法,探讨结核感染T细胞酶联免疫斑点试验(T-SPOT.TB)在结核病快速诊断的临床应用价值。

探讨我国酶联免疫斑点法用于诊断肺结核患者的应用价值(河北大学附属医院(北院)河北保定 710000)【摘要】目的:探讨我国酶联免疫斑点法用于诊断肺结核患者的应用价值。

方法:本文选取我院于2014年01月~2015年05月收治的35例肺结核患者和35例正常体检人员,对其采用酶联免疫斑点法开展诊断检测工作,进一步针对各项检测指标结果进行分析对比。

结果:研究组采用T-SPOT诊断方式检测的肺结核疾病诊断阳性率为85.71%,对照组采用T-SPOT诊断方式检测的肺结核疾病诊断阳性率为8.57%,两组结果对比存在显著性差异(P<0.05),具有统计学意义。

结论:肺结核患者采用酶联免疫斑点法检测后具有较高的敏感性和特异性,是一种检测结核感染的高效技术,在肺结核疾病诊断过程中具有非常重要的作用,值得在临床中推广应用。

【关键词】探讨;酶联免疫斑点法;肺结核;应用价值【中图分类号】R446.6;R521 【文献标识码】A 【文章编号】1004-6194(2015)02-0416-01结核病是一种危害人类健康的重要危险疾病,在联合国相关疾病研究结果统计中发现全世界范围内有超过三分之一的人口都受到了结核分歧杆菌的感染[1],其中每年有着非常高的发病率。

在治疗结核病的过程中,如何早期实施有效的诊断对于开展治疗过程,提高治疗效果有着重要作用。

下面本文选取了我院进行治疗的35例肺结核患者和35例正常体检人员,对其采用酶联免疫斑点法开展诊断检测工作,进一步针对各项检测指标结果进行分析对比。

1 资料与方法1.1临床资料本次试验选取的患者均为2014年01月~2015年05月在我院进行治疗的35例肺结核患者和35例正常体检人员分别作为研究组和对照组,每组各35例。

其中男50例,女20例。

研究组,年龄15岁到67岁之间,平均年龄(43.92±10.34)岁。

对照组,年龄15岁到67岁之间,平均年龄(43.63±10.23)岁。

胸腔积液腺苷脱氨酶检测联合酶联免疫斑点实验在结核性胸膜炎诊断中的价值目的:研究胸腔积液腺苷脱氨酶(ADA)检测联合酶联免疫斑点实验(T-SPOT)在结核性胸膜炎诊断中的价值。

方法:选取112例结核性胸膜炎患者作为观察组,42例非结核引起的渗出性胸腔积液患者为对照组,两组患者均进行胸腔积液ADA检测及T-SPOT实验。

结果:两组患者胸腔积液检测结果,ADA敏感性87.50%,特异性88.09%;T-SPOT敏感性为89.28%,特异性为92.85%。

两种方法联合检出阳性率为95.54%,与T-SPOT.TB(89.28%)及胸腔积液ADA (87.50%)阳性率比较差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:两种方法联合检测可提高结核性胸膜炎诊断率,对结核性胸膜炎诊断提供很好的依据,是结核性胸膜炎较好的实验室诊断手段,具有较高的应用价值和广阔的应用前景。

结核病是严重危害人类健康的慢性传染性疾病,是单一致病菌所致的传染性疾病中死亡率最高的疾病,是全球共同关注的一个严重公共卫生问题。

据世界卫生组织估计,2011年全世界范围新增结核患者870万例,死于结核的人数约140万[1]。

由于结核菌复杂的生物学特性,导致结核病的诊断较复杂,易误诊、漏诊。

世界卫生组织2004年的报告显示,结核病的确诊率仅37%,即使在发达国家也仅有50%的结核病例通过细菌学方法被证实[2]。

结核性胸膜炎的诊断同样较为困难。

因此寻找一种快速、准确、可靠的诊断方法十分迫切,可避免误诊、漏诊,对于控制结核病疫情亦十分重要。

为提高结核性胸膜炎的诊断率,现将本院154例胸腔积液患者作胸腔积液腺苷脱氨酶(ADA)检测及酶联免疫斑点实验(T-SPOT)检测结果进行分析如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取本院2010年1月-2014年3月收治的胸腔积液患者154例为研究对象。

根据患者的临床症状、胸腔积液常规实验室检查及肺部影像学等检查诊断的结核性胸膜炎112例为观察组,其中男84例,女28例,年龄6~80岁,平均(35.28±14.38)岁。

酶联免疫斑点检测技术对结核性脑膜炎的诊断分析一、酶联免疫斑点检测技术简介酶联免疫斑点检测技术是一种用于检测蛋白质激活的新型生物物理化学技术,该技术利用酶标记的抗体与细胞分泌的干扰素γ(IFN-γ)结合,通过酶作用将显色底物作用聚积在细胞分泌的蛋白质的位置,形成斑点。

通过计数斑点的数量,可以间接反映出细胞分泌的干扰素γ的水平,从而分析细胞免疫功能。

酶联免疫斑点检测技术具有灵敏度高、准确性好、操作简单快捷等优点,已被广泛应用于病毒性感染、肿瘤免疫治疗、自身免疫性疾病等领域。

二、酶联免疫斑点检测技术在结核性脑膜炎诊断中的应用1. IFN-γ的检测IFN-γ是由T细胞和自然杀伤细胞分泌的一种细胞因子,其在机体的抗结核感染和免疫过程中起着非常重要的作用。

结核分枝杆菌感染后,机体会产生大量的IFN-γ,通过检测IFN-γ水平可以判断机体是否感染结核分枝杆菌。

酶联免疫斑点检测技术正是通过检测IFN-γ水平来诊断结核病的一种重要方法。

应用该技术,可以在脑脊液中检测到IFN-γ水平的变化,从而辅助结核性脑膜炎的诊断。

2. 结核分枝杆菌特异性抗原的检测酶联免疫斑点检测技术可以利用结核分枝杆菌特异性抗原来刺激患者的T细胞,进而检测其分泌的IFN-γ水平。

该方法的优势在于可以用特异性的抗原刺激T细胞,从而提高检测的特异性。

结核分枝杆菌特异性抗原包括早期分泌抗原(ESAT-6、Cfp10)和Ag85等,这些抗原可以刺激机体产生特异性的免疫应答,因此可以作为诊断结核性脑膜炎的生物标志物。

三、酶联免疫斑点检测技术的挑战与展望尽管酶联免疫斑点检测技术在结核性脑膜炎诊断中表现出了良好的应用前景,但仍然面临着一些挑战。

酶联免疫斑点检测技术在操作上需要高度的专业技能,对实验人员的要求较高。

目前酶联免疫斑点检测技术的商业化产品尚未完善,需要更多的临床验证和实际应用。

结核分枝杆菌的种类和亚型繁多,不同地区和不同个体对结核分枝杆菌的免疫应答也存在差异,因此需要针对性地选择合适的抗原进行检测,从而提高诊断的特异性和准确性。

度变化。

若是泌尿系统其他部位产生了损伤,那么也可能导致尿中红细胞数量增多,但是由于滤过机制差别显著,红细胞体积会有所不同。

另外,pH值和渗透压的变化对于尿液红细胞的形态也会产生一定的影响,若是pH值在9.0以上,那么尿液中的红细胞膜脂质外层表面会出现增加现象,导致红细胞发生棘形、锯齿形形态改变;若是pH值在4.0以下,那么红细胞膜脂质内层表面会出现增加现象,进而出现可逆性口型形态改变,也可能出现细胞溶解现象。

若是渗透压相对较低,那么红细胞会出现面包圈样的形变,易发生溶血现象;若是渗透压相对较高,而且pH值比较高,那么锯齿形、棘形红细胞产生概率也更大。

采用尿液红细胞辨别肾性和非肾性疾病,早期便有通过相差显微镜或电子显微镜观测的方法,但是这类方法价格相对较高。

本次研究使用了光学显微镜观察血尿红细胞数量和种类,发现肾性疾病患者血尿红细胞变形种类多在2种以上,变形数量超过总数80%者比例颇高,非肾性疾病患者血尿红细胞变形种类多在2种以下,变形数量低于总数的20%。

可见,光学显微镜观测血尿红细胞形态分型在临床鉴别肾性、非肾性血尿中的效果十分显著,而且这种方法操作简单,花费费用较低,更适合推广于基层医院。

综上所述,利用光学显微镜观测尿液红细胞的形态分型,进而有效区分肾性、非肾性血尿的方法在临床中应用价值较高,操作简单,该方法适合在广大医院推广使用。

参考文献[1]许艳茹.光镜下尿红细胞形态检查在血尿诊断中的应用价值[J].国际检验医学杂志,2012,33(10):1240⁃1241. [2]王会祥.尿红细胞形态和MCV在判断血尿来源中的应用价值[J].检验医学,2007,22(1):77⁃78.[3]卢新兆,黄晓华.尿中红细胞形态在肾小球肾炎诊断中的应用价值[J].检验医学与临床,2011,8(16):2016⁃2017. [4]于传海.尿液红细胞形态在血尿鉴别诊断中的意义[J].中外医疗,2009,28(6):159.[5]乌云娜.尿液中红细胞形态在血尿来源的诊断价值[J].内蒙古医学杂志,2016,48(11):1332⁃1333.[6]汪伟,王艳,方华,等.尿液红细胞形态筛查在肾脏疾病诊断中的应用[J].检验医学与临床,2016,13(5):617⁃618,622.(收稿日期:2017⁃09⁃08)酶联免疫斑点技术对结核分枝杆菌感染的诊断价值林凯生林健雄【摘要】目的评价酶联免疫斑点技术(ELISPOT)对结核分枝杆菌感染的诊断价值。

酶联免疫斑点检测技术对结核性脑膜炎的诊断分析一、结核性脑膜炎的临床表现及传统诊断方法结核性脑膜炎是结核病在脑膜、脑实质或脊髓的播散性感染,常见于儿童和年轻成人。

其临床症状包括头痛、呕吐、意识障碍、癫痫等症状,病情严重者可出现中枢神经系统症状。

传统的诊断方法包括临床症状分析、腰穿检查、血清学检测以及影像学检查等。

传统诊断方法存在着一定的局限性,例如无法区分结核分枝杆菌感染和其他细菌感染导致的脑膜炎,诊断特异性较低,易发生假阴性或假阳性结果等问题。

二、酶联免疫斑点检测技术原理及优势酶联免疫斑点检测技术是一种新型的免疫学实验技术,用于检测单个细胞分泌的细胞因子,能够定量地检测特定抗原刺激下特定细胞产生的细胞因子分泌情况。

其原理是通过将待检测细胞和特定抗原经过共孵育后,利用特定的抗体标记物和底物对细胞分泌的特定细胞因子进行检测,并通过显微镜观察斑点的数量来判断细胞分泌的细胞因子水平。

酶联免疫斑点检测技术具有以下优势:它具有极高的灵敏度和特异性,能够检测到极低浓度的细胞因子,对微量抗原也能进行可靠的检测;该技术无需体外增殖,可以直接检测单个细胞的产物,避免了传统细胞培养过程中的干扰因素;该技术操作简便,结果可视化,易于读取和解释,因此在临床诊断中具有广泛应用价值。

三、酶联免疫斑点检测技术在结核性脑膜炎诊断中的应用酶联免疫斑点检测技术在结核性脑膜炎的诊断中具有重要的应用价值。

该技术能够通过检测脑脊液中单个细胞产生的干扰素-γ等细胞因子,从而判断结核分枝杆菌感染的情况。

研究表明,在结核性脑膜炎患者脑脊液中干扰素-γ的水平明显升高,而在其他细菌感染或病毒感染导致的脑膜炎患者中往往不会出现明显升高。

通过检测脑脊液中干扰素-γ的水平,可以对结核性脑膜炎进行鉴别诊断。

酶联免疫斑点检测技术能够对结核性脑膜炎进行早期诊断。

传统的诊断方法往往需要较长时间的培养和检测过程,而酶联免疫斑点检测技术能够直接检测病原体感染导致的细胞因子的产生情况,因此能够在疾病早期进行快速诊断,有助于及时进行治疗。

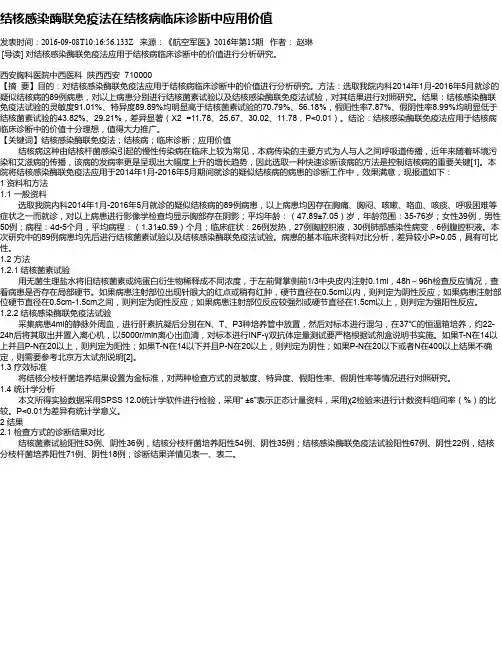

结核感染酶联免疫法在结核病临床诊断中应用价值发表时间:2016-09-08T10:16:56.133Z 来源:《航空军医》2016年第15期作者:赵琳[导读] 对结核感染酶联免疫法应用于结核病临床诊断中的价值进行分析研究。

西安胸科医院中西医科陕西西安 710000【摘要】目的:对结核感染酶联免疫法应用于结核病临床诊断中的价值进行分析研究。

方法:选取我院内科2014年1月-2016年5月就诊的疑似结核病的89例病患,对以上病患分别进行结核菌素试验以及结核感染酶联免疫法试验,对其结果进行对照研究。

结果:结核感染酶联免疫法试验的灵敏度91.01%、特异度89.89%均明显高于结核菌素试验的70.79%、56.18%,假阳性率7.87%、假阴性率8.99%均明显低于结核菌素试验的43.82%、29.21%,差异显著(Χ2 =11.78、25.67、30.02、11.78,P<0.01)。

结论:结核感染酶联免疫法应用于结核病临床诊断中的价值十分理想,值得大力推广。

【关键词】结核感染酶联免疫法;结核病;临床诊断;应用价值结核病这种由结核杆菌感染引起的慢性传染病在临床上较为常见,本病传染的主要方式为人与人之间呼吸道传播,近年来随着环境污染和艾滋病的传播,该病的发病率更是呈现出大幅度上升的增长趋势,因此选取一种快速诊断该病的方法是控制结核病的重要关键[1]。

本院将结核感染酶联免疫法应用于2014年1月-2016年5月期间就诊的疑似结核病的病患的诊断工作中,效果满意,现报道如下:1 资料和方法1.1 一般资料选取我院内科2014年1月-2016年5月就诊的疑似结核病的89例病患,以上病患均因存在胸痛、胸闷、咳嗽、咯血、咳痰、呼吸困难等症状之一而就诊,对以上病患进行影像学检查均显示胸部存在阴影;平均年龄:(47.89±7.05)岁,年龄范围:35-76岁;女性39例,男性50例;病程:4d-5个月,平均病程:(1.31±0.59)个月;临床症状:26例发热,27例胸腔积液,30例肺部感染性病变,6例腹腔积液。

酶联免疫斑点试验诊断结核性胸膜炎的临床应用价值董璇1 李天兴2 韩晓群3 黄汉平41.武汉市医疗救治中心结核性脑膜炎科,湖北武汉430012;2.武汉市医疗救治中心胸外科,湖北武汉430012;3.武汉市医疗救治中心感染科,湖北武汉430012;4.武汉市医疗救治中心结核呼吸科,湖北武汉430012目的探讨酶联免疫斑点试验(ELISPOT)诊断结核性胸膜炎的临床应用价值。

方法选择2011年8月~2012年8月武汉市医疗救治中心住院21例结核性胸膜炎患者(结核组)和18例肺癌胸膜转移患者(恶性肿瘤组),利用ELISPOT 法检测两组患者胸水对结核特异性抗原刺激产生反应,分泌γ干扰素的效应T 淋巴细胞的阳性率。

结果ELISPOT结果显示结核组胸水中T淋巴细胞检测阳性率为85.7%(18/21),明显高于恶性肿瘤组[16.7%(3/18)],差异有统计学意义(P 0.05),具有可比性。

本研究经我中心伦理委员会通过,患者均知情同意并签署知情同意书。

1.2 实验方法1.2.1 胸水中单个核细胞的提取及冻存用无菌方法采集100 mL胸水,室温,1800 r/min(r = 5 cm),15 min离心得沉淀物。

用等体积的无菌PBS或生理盐水重悬,混匀。

用移液管加至装有等体积的淋巴细胞分离液(Ficoll淋巴细胞分离液,深圳达科为生物技术有限公司)的15 mL离心管内,室温2300 r/min(r = 5 cm),30 min离心,用移液管小心吸取单个核细胞层至50 mL离心管,用40 mL 的PBS或生理盐水洗涤,室温,1500 r/min(r = 5 cm),10 min离心得沉淀。

所有患者于采集标本前均未给予免疫抑制治疗。

1.2.2 ELISPOT检测按照结核杆菌感染T细胞酶联免疫斑点诊断试剂盒(深圳达科为生物技术有限公司)说明书,每孔加入200 μL无血清培养基或RPMI-1640培养基,室温静置5~10 min,倾倒。

酶联免疫斑点检测对结核性胸膜炎诊断价值的比较探究目标:本探究旨在比较酶联免疫斑点(ELISPOT)检测和其他诊断方法在结核性胸膜炎(TBM)中的诊断价值,并评估其潜在的临床应用价值。

方法:在本探究中,我们对104例TBM患者进行了ELISPOT检测,并将其与肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和干扰素-γ(IFN-γ)流式细胞术、细胞培育和乳酸脱氢酶(LDH)等传统诊断方法进行比较。

结果:相对于传统的诊断方法,ELISPOT检测显示更高的敏感性(98.5%)和特异性(95.2%)。

此外,ELISPOT检测还具有更早的诊断时间(3.3天)和更短的疗效时间(5.5天)。

结论:综合以上结果,我们得出结论,ELISPOT检测在TBM诊断中具有更高的诊断准确性和更短的疗效时间,因此具有潜在的临床应用价值。

关键词:酶联免疫斑点检测,结核性胸膜炎,诊断准确性一、背景介绍结核性胸膜炎(TBM)是由结核分枝杆菌侵略胸膜引起的一种疾病。

由于常规的细菌学和病理学检查方法不够敏感和特异,使得TBM的诊断屡屡狐疑临床医生。

因此,寻求更精确、敏感的诊断方法显得尤为重要。

二、方法在本探究中,我们选取了104例经临床病理确诊的TBM患者进行ELISPOT检测,并与其他传统诊断方法进行比较。

其中,肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和干扰素-γ(IFN-γ)流式细胞术、细胞培育和乳酸脱氢酶(LDH)等传统诊断方法。

经过数据分析,我们比较了不同方法的敏感性、特异性、诊断时间和疗效时间等方面的差异,以评估ELISPOT检测在TBM诊断中的价值。

三、结果相对于传统的诊断方法,ELISPOT检测显示更高的敏感性(98.5%)和特异性(95.2%)。

此外,更早的诊断时间(3.3天)和更短的疗效时间(5.5天)也是ELISPOT检测的优势,这些结果表明,在TBM的诊断中,ELISPOT检测具有更高的准确性和更短的疗效时间。

四、结论综合以上结果,我们认为ELISPOT检测在TBM的诊断中具有更高的准确性和更短的疗效时间,因此具有潜在的临床应用价值。

酶联免疫斑点检测技术对结核性脑膜炎的诊断分析【摘要】酶联免疫斑点检测技术是一种高灵敏度和高特异性的诊断方法,对于结核性脑膜炎具有重要的临床应用意义。

本文首先介绍了酶联免疫斑点检测技术的原理,然后探讨了结核性脑膜炎的临床表现和酶联免疫斑点检测技术在该疾病诊断中的应用。

关联研究成果表明,该技术在结核性脑膜炎的诊断中具有较高的准确性和可靠性。

文章还讨论了酶联免疫斑点检测技术的技术优势,并展望了其在结核性脑膜炎诊断中的前景。

技术的局限性和改进方向也需要进一步研究和探索。

酶联免疫斑点检测技术有望成为结核性脑膜炎诊断领域的重要工具,并为临床治疗提供更准确的依据。

【关键词】酶联免疫斑点检测技术、结核性脑膜炎、诊断、临床表现、研究成果、技术优势、前景展望、局限性、改进方向。

1. 引言1.1 背景介绍结核性脑膜炎是一种常见的中枢神经系统感染性疾病,由结核分枝杆菌引起。

该疾病在临床上具有病变进展迅速、症状复杂多样、易被误诊等特点,严重危害患者生命健康。

传统的诊断方法包括临床表现、脑脊液检查和影像学检查等,但存在着诊断难、漏诊率高等问题。

酶联免疫斑点检测技术是一种高灵敏度、高特异性的免疫学检测方法,能够检测患者体内特定抗原的T细胞反应,起到了在结核性脑膜炎诊断中的重要作用。

通过该技术可以快速准确地诊断结核性脑膜炎,有望降低漏诊率,提高诊断准确性,指导临床治疗。

在当前医学领域,酶联免疫斑点检测技术得到越来越广泛的应用,对结核性脑膜炎的诊断与治疗具有重要的临床意义。

本文旨在系统阐述酶联免疫斑点检测技术在结核性脑膜炎诊断中的应用价值及前景,为该疾病的早期诊断与治疗提供新的思路和方法。

1.2 研究目的结核性脑膜炎是一种常见且严重的中枢神经系统感染性疾病,其早期诊断对患者的治疗和预后至关重要。

本研究旨在探讨酶联免疫斑点检测技术在结核性脑膜炎诊断中的应用,以评估其在早期诊断和临床治疗中的可行性和有效性。

具体研究目的包括:1. 探讨酶联免疫斑点检测技术的原理和应用特点,以了解其在结核性脑膜炎诊断中的优势和局限性。

酶联免疫斑点试验在快速诊断结核杆菌感染性疾病中的应用价值【摘要】目的:探讨酶联免疫斑点检测技术(elispot)(t-spot.tb)在快速诊断结核杆菌感染性疾病中的临床应用价值。

方法:利用elispot检测对结核菌特异抗原刺激反应,分泌γ-干扰素的效应t淋巴细胞数量方法,对72例结核杆菌感染性疾病组和20例健康体检者组的外周血作能分泌结核特异的γ-干扰素的t 淋巴细胞测定,与结核菌纯蛋白衍生物试验( ppd)、结核抗体检查结果进行比较分析。

结果:t-spot.tb敏感性为 91.7%,较ppd 试验36.1%、抗结核抗体55.6%和ppd试验+抗结核抗体29.2%均明显增高,p值均0.05),而较之结核抗体的特异性 60.0%,在统计学上也具有显著差异(p 0.05),但是较之抗结核抗体的特异性60.0%(12/20)有显著统计学差异(p 3 讨论t-spot·tb是以 t 细胞免疫应答为基础的γ-干扰素(γ-ifn)释放实验,其原理是结核杆菌感染者外周血单核细胞( pbmc)中存在的特异性 t 细胞在受到抗原早期分泌性抗原靶蛋白 6( esat-6)和培养滤过蛋白 10 ( cfp-10)刺激后会分泌γ-ifn,释放的γ-ifn 随即与微孔板底部包被的γ-ifn 抗体结合而形成免疫复合物,该复合物再与随后加入的碱性磷酸酶标记的抗抗体结合,继而分解分解随后加入的显色底物溶液而在反应部位形成不溶性色素沉淀斑点。

每一个斑点代表 1 个γ-ifn 分泌细胞(结核特异的效应 t 细胞)。

根据斑点数推测体内是否存在对结核杆菌反应的效应 t 细胞,从而对结核杆菌感染进行辅助诊断[3]。

其中抗原 esat-6 和 cfp-10 为结核分枝杆菌和少数非结核分枝杆菌所特有,而不存在于卡介苗及大多数非结核分枝杆菌中[4],因而从根本上避免了传统结核菌素皮试中所存在的 bcg 交叉抗原反应,从而确保了 t-spot·tb 的高度特异性。

酶联免疫斑点干扰素释放试验在诊断结核病中的临床应用董颖;陈苓;胡新凯【摘要】Objective To investigate the clinical application of enzyme-linked immunospot interferon release assay (ELISPOT) in the diagnosis of tuberculosis. Methods A retrospective analysis from September 2015 to November 2016 in Department of Laboratory,the Infectious Diseases Hospital Branch of Anhui Provincial Hospital was performed. 107 cases of tuberculosis in patients with ELISPOT disease data and results,including 80 cases of active tuberculosis group and 27 cases of old tuberculosis group were selected. 60 cases of non-tuberculous disease data and ELISPOT results,including immune damage group in 30 cases,healthy group in 30 cases were collect-ed. All the specimens were tested with enzyme-linked immunospot interferon release assay after anticoagulation with heparin and the re-sults were observed. The data were processed by SPSS 13. 0 software and the difference was statistically significant (P < 0. 05). Results One hundred and seven cases of tuberculosis patients in which with positive results in 90 cases was accounting for 84. 1% ,and in which the positive results of active tuberculosis in patients with a total of 70 cases was accounting for 87. 5% . In the case of tuberculosis in old patients with positive results in 20 cases was accounting for 74. 1% ,and in which 60 cases of non-tuberculosis positive results in 10 cases was accounting for 16. 7% ,and in which the results of the group of patients with immune damage in the group of patients with a total of 9 cases was accounting for30. 0% ,and in which in the healthy control group of 30 cases,there were positive results in 1 ca-ses,accounting for 3. 33% . The sensitivity of ELISPOT detection was 87. 5% (70 / 80) in the active tuberculosis group,74. 1% (20 /27) in the old tuberculosis group. The difference was not statistically significant (P > 0. 05). The specificity of ELISPOT detection was 70. 0% (21 / 30) in the immune damage group,96. 7% (29 / 30)in the healthy control group and the difference was statistically signifi-cant (P < 0.05). Conclusions ELISPOT has a high sensitivity and specificity in the diagnosis of tuberculosis,especially in the normal immune status of the population in the diagnosis of tuberculosis. As a result,the ELISPOT test has no function to distinguish active tu-berculosis from old tuberculosis well,and the damage immune population investigation of tuberculosis has obvious limitations,which not enough to rule out tuberculosis in this population.%目的探讨酶联免疫斑点干扰素释放试验(ELISPOT)对诊断结核病的临床应用.方法回顾性分析107例结核性疾病患者资料及ELISPOT结果 ,其中包括活动性结核病组80例,陈旧性结核病组27例;收集60例非结核性疾病患者资料及ELIS-POT结果,其中包括免疫损害组30例,健康对照组30例.所有入选对象的标本均用肝素抗凝后,进行ELISPOT的测定,并观察结果.结果107例结核病患者的阳性结果有90例(84.1%),其中80例活动性结核病的阳性结果有70例(87.5%);27例陈旧性结核病的阳性结果有20例(74.1%).60例非结核病的阳性结果有10例(16.7%),其中30例免疫损害组的阳性结果有9例(30.0%);30例健康对照组的阳性结果有1例(3.3%).活动性结核病组与陈旧性结核病组ELISPOT检测灵敏度分别为87.5%(70/80)、74.1%(20/27),差异无统计学意义(P>0.05).免疫损害组与健康对照组ELISPOT检测的特异度分别为70.0%(21/30)、96.7%(29/30),差异有统计学意义(P<0.05).结论 ELISPOT对诊断结核病有很高的灵敏度和特异度,尤其在免疫状态正常的人群中诊断结核病的特异度较好.但是,ELISPOT试验并不能很好地区分活动性结核病与陈旧性结核病,对免疫受到损害的人群排查结核病具有明显的局限性,不足以作为该群体排除结核病的依据.【期刊名称】《安徽医药》【年(卷),期】2017(021)011【总页数】3页(P2026-2028)【关键词】酶联免疫斑点;干扰素释放;结核病;免疫损害【作者】董颖;陈苓;胡新凯【作者单位】安徽省立医院感染病院检验科,安徽合肥 230022;安徽省立医院感染病院检验科,安徽合肥 230022;安徽省立医院感染病院检验科,安徽合肥 230022【正文语种】中文结核病是由分枝杆菌(主要由结核分枝杆菌)引起的慢性传染病,可侵及人类许多器官,其中以肺部感染的结核病最常见。