题宣州开元寺水阁阁译文写作背景杜牧18页PPT

- 格式:ppt

- 大小:4.11 MB

- 文档页数:18

【古诗文阅读】杜牧《题宣州开元寺水阁》阅读练习及答案阅读下面一首唐诗,回答问题。

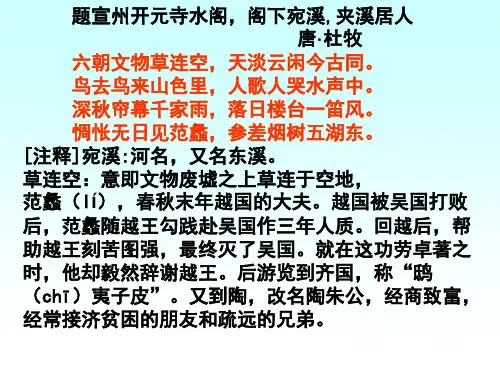

题宣州开元寺水阁①杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡②,参差烟树五湖东。

【注】①此诗写于唐文宗开成间,杜牧任宣州(今安徽宜城)团练判官时。

八前,他供职于沉传师的幕下。

也曾在此地盘桓。

②范蠡,春秋时曾辅助越王勾践打败吴王夫差,功成后,乘扁舟归隐于五湖一带。

1.谈谈对这首诗“惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东”一联的理解。

2.这首诗,古人曾说:“此诗全在景中写情,极洒脱,极含蓄,读之再三,神味益出。

”(见《瀛奎律髓汇评》在二、三两联中任选一联,结合诗句分析诗人是如何“景中写情”的。

参考答案1.联借对一代名臣范蠡的追慕而不可得,表达出仕途失望的惆怅;以似烟如雾的景语作结,更加重了惆怅之感。

2.颔联:“鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

”[景]对诗人心中的居住在宛溪两岸的百姓的生活画面有所描述。

[情]承上联“今古同”想到宛溪的山水是持久的,歌哭相迭的一代代人生却是有限的。

于是顿生无法让人生永驻的感慨。

或:联想八前曾游此地,今故地重游,虽明丽的风景依旧,无奈华如流水,一去不复返,于是顿生人世变易的感慨。

(意思对即可)颈联:“深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

[景]能对“深秋”、“落日”、“雨帘”、“笛声”等略显悲凉的意象有所分析。

或:对诗句中景物描写的特色,如一阴一晴,一朦胧一明丽,有色(夕阳晚照)有声(风里笛声),虚实结合等,择其一点有所分析即可。

[情]略显悲凉的意象,勾画出秋天特有的情韵,隐隐透露出佣怅、哀凉之情。

(以丽景写哀情)或:时间上并不连续却又每每使人难忘的景象同时涌入脑海,引发诗人人生多变的感慨。

(意思对即可)感谢您的阅读,祝您生活愉快。

描写定州开元寺塔的诗

原文:六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

杜牧《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》。

译文:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

创作背景:这首诗当写于开成三年(公元838年),当时杜牧任宣州团练判官。

这首诗是他游开元寺,登水阁时的所见所闻及触景所发而作的。

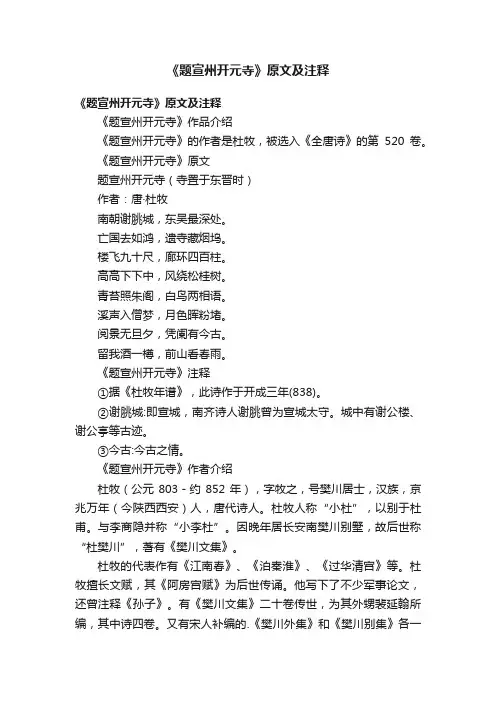

《题宣州开元寺》原文及注释《题宣州开元寺》作品介绍《题宣州开元寺》的作者是杜牧,被选入《全唐诗》的第520卷。

《题宣州开元寺》原文题宣州开元寺(寺置于东晋时)作者:唐·杜牧南朝谢?城,东吴最深处。

亡国去如鸿,遗寺藏*坞。

楼飞九十尺,廊环四百柱。

高高下下中,风绕松桂树。

青苔照朱*,白鸟两相语。

溪声入僧梦,月*晖粉堵。

阅景无旦夕,凭阑有今古。

留我酒一樽,前山看春雨。

《题宣州开元寺》注释①据《杜牧年谱》,此诗作于开成三年(838)。

②谢?城:即宣城,南齐诗人谢?曾为宣城太守。

城中有谢公楼、谢公亭等古迹。

③今古:今古之情。

《题宣州开元寺》作者介绍杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。

杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。

与李商隐并称“小李杜”。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

杜牧的代表作有《*南春》、《泊秦淮》、《过华清宫》等。

杜牧擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。

他写下了不少*事论文,还曾注释《孙子》。

有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。

又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。

《全唐诗》收杜牧诗八卷。

晚唐诗多柔靡,牧之以峻峭矫之。

其七绝尤有逸韵远神,晚唐诸家让渠独步。

牧之有抱负,好言兵,以济世之才自诩。

工行、草书。

《宣和书谱》云:“牧作行、草,气格雄健,与其文章相表里。

”董其昌《容台集》称:“余所见颜、柳以后,若温飞卿与(杜)牧之亦名家也”,谓其书“大有六朝风韵”。

传世墨迹有《张好好诗》。

著作甚富,主要著有《樊川文集》,《旧唐书》卷百四十七、《新唐书》卷百六十六皆有传。

《张好好诗》,行草墨迹,系太和八年(834)32岁时所书。

帖为麻笺,纵28.2厘米,横162厘米,46行,总322字。

从整幅诗卷中可以看出,其书法深得六朝人风韵。

真迹现藏故宫博物院。

此篇书法作品气势连绵,墨笔酣畅,因是诗稿,所以更得朴实无华之美。

《题宣州开元寺》原文及注释《题宣州开元寺》原文及注释《题宣州开元寺》作品介绍《题宣州开元寺》的作者是杜牧,被选入《全唐诗》的第520卷。

《题宣州开元寺》原文题宣州开元寺(寺置于东晋时)作者:唐·杜牧南朝谢脁城,东吴最深处。

亡国去如鸿,遗寺藏烟坞。

楼飞九十尺,廊环四百柱。

高高下下中,风绕松桂树。

青苔照朱阁,白鸟两相语。

溪声入僧梦,月色晖粉堵。

阅景无旦夕,凭阑有今古。

留我酒一樽,前山看春雨。

《题宣州开元寺》注释①据《杜牧年谱》,此诗作于开成三年(838)。

②谢脁城:即宣城,南齐诗人谢脁曾为宣城太守。

城中有谢公楼、谢公亭等古迹。

③今古:今古之情。

《题宣州开元寺》作者介绍杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。

杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。

与李商隐并称“小李杜”。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

杜牧的代表作有《江南春》、《泊秦淮》、《过华清宫》等。

杜牧擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。

他写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。

有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。

又有宋人补编的.《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。

《全唐诗》收杜牧诗八卷。

晚唐诗多柔靡,牧之以峻峭矫之。

其七绝尤有逸韵远神,晚唐诸家让渠独步。

牧之有抱负,好言兵,以济世之才自诩。

工行、草书。

《宣和书谱》云:“牧作行、草,气格雄健,与其文章相表里。

”董其昌《容台集》称:“余所见颜、柳以后,若温飞卿与(杜)牧之亦名家也”,谓其书“大有六朝风韵”。

传世墨迹有《张好好诗》。

著作甚富,主要著有《樊川文集》,《旧唐书》卷百四十七、《新唐书》卷百六十六皆有传。

《张好好诗》,行草墨迹,系太和八年(834)32岁时所书。

帖为麻笺,纵28.2厘米,横162厘米,46行,总322 字。

从整幅诗卷中可以看出,其书法深得六朝人风韵。

真迹现藏故宫博物院。

此篇书法作品气势连绵,墨笔酣畅,因是诗稿,所以更得朴实无华之美。

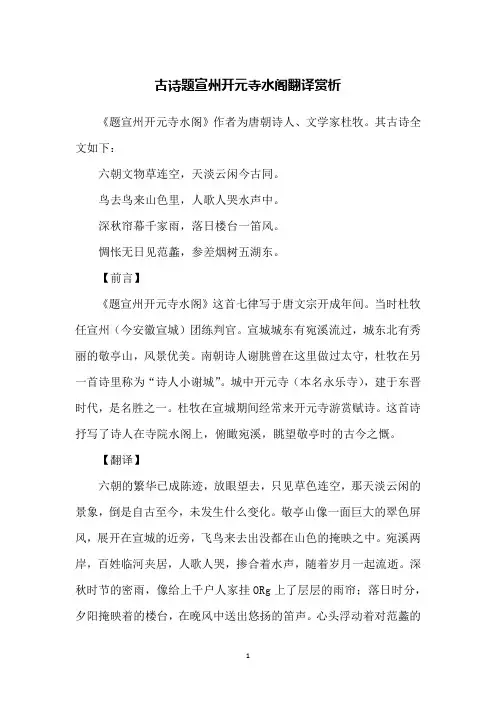

古诗题宣州开元寺水阁翻译赏析《题宣州开元寺水阁》作者为唐朝诗人、文学家杜牧。

其古诗全文如下:六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

【前言】《题宣州开元寺水阁》这首七律写于唐文宗开成年间。

当时杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官。

宣城城东有宛溪流过,城东北有秀丽的敬亭山,风景优美。

南朝诗人谢朓曾在这里做过太守,杜牧在另一首诗里称为“诗人小谢城”。

城中开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是名胜之一。

杜牧在宣城期间经常来开元寺游赏赋诗。

这首诗抒写了诗人在寺院水阁上,俯瞰宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

【翻译】六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,像给上千户人家挂ORg上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

【赏析】诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京,路逢裴坦判官归宣州,因题赠》)这自然要加深他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》译文及赏析导读:题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

译文:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

赏析:这首七律写于唐文宗开成年间。

当时杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官。

宣城城东有宛溪流过,城东北有秀丽的敬亭山,风景优美。

南朝诗人谢朓曾在这里做过太守,杜牧在另一首诗里称为“诗人小谢城”。

城中开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是名胜之一。

杜牧在宣城期间经常来开元寺游赏赋诗。

这首诗抒写了诗人在寺院水阁上,俯瞰宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京,路逢裴坦判官归宣州,因题赠》)这自然要加深他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

《题宣州开元寺水阁》杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

译文:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

宣州,即现在的安徽宣城,城东有宛溪流过,城东北有著名的敬亭山,风景优美。

开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是宣城的名胜之一。

唐文宗大和二年(828),26岁的杜牧进土及第,同年又考中贤良方正直言极谏科。

授弘文馆校书郎、试左武卫兵曹参军。

冬季,入江西观察使沈传师(字子言,也是著名的书法家)幕,后随其赴宣歙观察使任,为幕僚。

这是他第一次到宣州(今安徽宣城)。

大和七年(833),杜牧又被淮南节度使牛僧孺(字思黯,牛李党争中是牛党的领袖)辟为推官,转掌书记,在扬州过了几年放浪形骸的生活。

开成二年(837),他入宣徽观察使崔郸(后成为宰相)幕,为团练判官。

这是他第二次到宣州。

开成三年(838),36岁的杜牧故地重游,他在开元寺的水阁上俯瞰宛溪,眺望敬亭。

只见两岸民居错落,四围景色苍茫,诗人不禁感慨系之,写下了这首《题宣州开元寺水阁、阁下宛溪、夹溪居人》——“六朝的遗迹已渺不可寻,唯有连天的草色依旧;天淡云闲的景象,自古至今从未变化。

飞鸟来去,在苍翠的山色之中出没;人歌人哭,和水声一起随岁月流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;夕阳掩映的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

再也无缘见到范蠡了!惆怅远望五湖,只见一片参差烟树而已……”诗首联对比写景,渲染气氛:“六朝”,指吴、东晋、宋、齐、梁、陈这六个建都南京的朝代;“空”,即是天,也隐含“无”的意味。

《题宣州开元寺水阁》杜牧《题宣州开元寺水阁》杜牧杜牧的《题宣州开元寺水阁》抒写了诗人在寺院水阁上,俯瞰宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

题宣州开元寺水阁(又名《题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人》)六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

【白话译文】六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的附近,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,像给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

【赏析】诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京,路逢裴坦判官归宣州,因题赠》)这自然要加深他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

这两句似乎是写眼前景象,写“今”,但同时又和“古”相沟通。

飞鸟在山色里出没,固然是向来如此,而人歌人哭,也并非某一片刻的景象。

“歌哭”语出《礼记·檀弓》:“晋献文子成室,张老曰:‘美哉轮焉!美哉奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯。

杜牧:《题宣州开元寺水阁》简析杜牧:《题宣州开元寺水阁》六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

【作者简介】杜牧(803--853),字牧之,京兆(陕西西安市)人,宰相杜佑的裔孙。

大和二年(828)在东都洛阳,以第五名进士及第。

又在长安,举贤良方正能直言极谏科。

授校书郎,试兵曹参军。

同年,入沈传师幕府,为团练判官,试大理评事,赴洪州、宣州。

转为牛僧孺掌书记,居扬州。

大和九年(835),入朝为监察御史、史馆修撰等,出为黄州、池州、睦州刺史。

大中四年(850)为吏部员外郎,自求为湖州刺史。

第二年秋后,拜考功郎中、知制诰,迁中书舍人,卒。

自负经纬才略,喜论政谈兵,曾为《孙子》十三篇作注,作《罪言》《原十六卫》《战论》《守论》等,颇有见地。

为人刚直,有奇节。

其诗俊爽清丽,与李商隐齐名,人称小杜,七言绝句成就最高,七律次之。

甥裴延翰编(杜牧著的)《樊川文集》二十卷,今存;清代冯集梧为《樊川诗集注》,较完备。

【注解】宣州:安徽宣城县。

开元寺:东晋所建,原名永安寺,唐开元中改名,为当时名胜。

开成二年(837)秋末,杜牧应宣歙观察使崔郸之辟赴宣州为团练判官。

此诗为第二年作。

范蠡:春秋时代的越国大夫。

相传他帮助越王勾践灭吴后,与西施坐船,泛五湖而去。

五湖:诗中泛指与太湖相连的许多小湖泊。

【简析】诗人杜牧写在深秋登宣城开元寺水阁眺望的心情,既写出了周围山水景色的美,反映了居民的生活,同时又抒发了他的古今兴亡之慨。

第1、2句,起兴,昔时六朝文物衣冠兴盛,今只见荒草连空,惟有天高云淡是古今所同的。

六朝时,宣城离都城建康不远,大诗人谢眺曾为宣城太守,那时也是很兴盛的地方。

第3、4句和第5、6句,写所见景物。

城东北有秀丽的敬亭山,山间鸟鸣嘤嘤,飞去飞来;阁下有宛溪流过,人民夹溪而居。

这里四时风光旖旎,有时深秋细雨纷纷,将千家万户笼罩在一片朦胧之中。

诗歌百练:题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人(杜牧)题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

【译文】六朝留下的文物已草蔽连空,只有这淡远的天空和飘忽的白云依旧古今相同。

苍山翠柏间百鸟飞来飞去,世世代代生活水乡山寨中。

帘幕外千家承受连绵秋雨,日落西山传来悠扬的笛声。

内心里怅惘无缘见到范蠡,只好掠过树木凝望太湖东。

【赏析】诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京路逢裴坦判官归宣州因题赠》)这自然要加深他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

这两句似乎是写眼前景象,写“今”,但同时又和“古”相沟通。

飞鸟在山色里出没,固然是向来如此,而人歌人哭,也并非某一片刻的景象。

“歌哭”言喜庆丧吊,代表了人由生到死的过程。

“人歌人哭水声中”,宛溪两岸的人们就是这样世世代代聚居在水边。

这些都不是诗人一时所见,而是平时积下的印象,在登览时被触发了。

接下去两句,展现了时间上并不连续却又每每使人难忘的景象:一是深秋时节的密雨,像给上千户人家挂上了层层的雨帘;一是落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

两种景象:一阴一晴;一朦胧,一明丽。

在现实中是难以同时出现的。