临床检验基础_红斑狼疮细胞(LE)检查

- 格式:ppt

- 大小:316.00 KB

- 文档页数:10

三种红斑狼疮细胞检验方法的比较和评价发表时间:2018-04-27T13:37:59.157Z 来源:《心理医生》2018年10期作者:齐绍伟[导读] 系统性红斑狼疮(SLE)多见于青壮年女性,是自身免疫结缔组织病,近年来研究较多。

红斑狼疮细胞(LE cell)检查已成为一重要辅助诊断方法[1]。

(哈尔滨市红十字中心医院黑龙江哈尔滨 150076)【摘要】目的:探讨红斑狼疮细胞检验方法的三种检测方法比较与评价。

方法:2016年1月—2017年12月期间收治的系统性红斑狼疮(SLE)患者40例,实验室采用去纤维蛋白法,抗凝血法和血块法检查红斑狼疮细胞,对三种检验方法进行检测结果进行比较。

结果:脱纤维血法阳性34例,阳性百分率85.0%;抗凝血法阳性28例,阳性百分率70.0%;滴血法阳性26例,阳性百分率65.0%。

结论:采用去纤维蛋白法检查红斑狼疮细胞为好。

【关键词】系统性红斑狼疮(SLE);红斑狼疮细胞(LE );检测方法【中图分类号】R446 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2018)10-0080-02 系统性红斑狼疮(SLE)多见于青壮年女性,是自身免疫结缔组织病,近年来研究较多。

红斑狼疮细胞(LE cell)检查已成为一重要辅助诊断方法[1]。

2016年1月—2017年12月期间收治的系统性红斑狼疮(SLE)患者40例为研究对象,以探讨最佳的检验方法。

1.资料与方法1.1 一般资料本组收治的系统性红斑狼疮患者40例,其中男性12例,女性28例,年龄15~55岁,平均年龄34.5±2.5岁。

对40例同时采用以下三种方法进行比较,。

1.2 方法1.2.1去纤维蛋白法静脉采血5ml,置含几颗小玻珠的瓶中,摇动15min,直至纤维蛋白完全绕拌在玻珠上为止。

置37℃孵育箱中2h,再将血标本转入小口径试管中,以1000r/min离心5min,使白细胞适当集中,吸取白细胞层至温氏管内,以2000r/min离心沉淀10min,去白细胞层涂片,Wright染色后镜检。

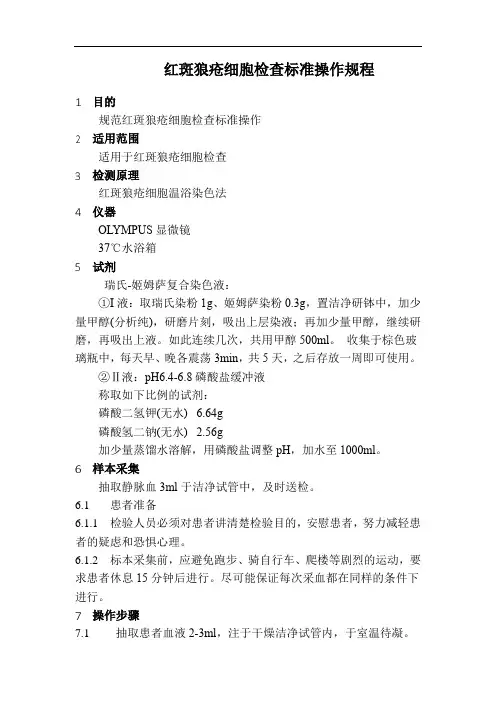

红斑狼疮细胞检查标准操作规程目的规范红斑狼疮细胞检查标准操作适用范围适用于红斑狼疮细胞检查检测原理红斑狼疮细胞温浴染色法仪器OLYMPUS显微镜37℃水浴箱试剂瑞氏-姬姆萨复合染色液:①I液:取瑞氏染粉1g、姬姆萨染粉0.3g,置洁净研钵中,加少量甲醇(分析纯),研磨片刻,吸出上层染液;再加少量甲醇,继续研磨,再吸出上液。

如此连续几次,共用甲醇500ml。

收集于棕色玻璃瓶中,每天早、晚各震荡3min,共5天,之后存放一周即可使用。

②Ⅱ液:pH6.4-6.8磷酸盐缓冲液称取如下比例的试剂:磷酸二氢钾(无水) 6.64g磷酸氢二钠(无水) 2.56g加少量蒸馏水溶解,用磷酸盐调整pH,加水至1000ml。

样本采集抽取静脉血3ml于洁净试管中,及时送检。

6.1 患者准备6.1.1 检验人员必须对患者讲清楚检验目的,安慰患者,努力减轻患者的疑虑和恐惧心理。

6.1.2 标本采集前,应避免跑步、骑自行车、爬楼等剧烈的运动,要求患者休息15分钟后进行。

尽可能保证每次采血都在同样的条件下进行。

操作步骤7.1 抽取患者血液2-3ml,注于干燥洁净试管内,于室温待凝。

7.2 于凝固刚形成时,用竹签将凝块搅碎,并将残余凝块除去。

7.3 以2000rpm/min离心沉淀使白细胞聚集在同一层面,以利于狼疮细胞形成。

7.4 置于37摄氏度温箱内温育2h。

7.5 取出白细胞层及其上下各少许,置红细胞比积管内,以2000r/min离心,沉淀10min。

7.6 吸去上层液,轻轻吸取白细胞层,制成薄片3-4张。

7.7 以瑞氏染液染色、镜检。

生物参考区间阴性变异潜在来源9.1 整个操作时间不能超过3h,时间过短,狼疮细胞形成不佳;时间过长,细胞溶解过多,影响检出。

9.2 注意与果馅细胞鉴别,果馅细胞多为单核细胞吞噬淋巴细胞的核所形成,其核仍保持着染色质结构和染色特性(着紫红色)。

sle的诊断标准SLE的诊断标准。

SLE,即系统性红斑狼疮,是一种自身免疫性疾病,常见于青少年和年轻女性。

它可以影响多个器官和系统,包括皮肤、关节、肾脏、心脏和中枢神经系统等。

由于SLE的症状多样化,且易与其他疾病混淆,因此对其进行准确的诊断是非常重要的。

SLE的诊断主要依据以下几个方面的标准:1. 临床表现,SLE患者常表现为面部红斑、狼疮样皮疹、关节炎、发热、疲乏等症状。

此外,SLE还可能引起肾炎、心包炎、肺炎、中枢神经系统病变等。

医生会根据患者的临床表现来进行初步判断。

2. 实验室检查,包括血液检查和尿液检查。

SLE患者的血液中常常出现贫血、白细胞减少、血小板减少等情况。

而尿液检查则可以发现蛋白尿、红细胞管型等异常。

3. 自身抗体检测,SLE患者的血清中常出现多种自身抗体,如抗核抗体(ANA)、双链DNA抗体、Sm抗体等。

这些抗体的检测结果可以作为SLE诊断的重要依据。

4. 其他辅助检查,如肾脏活检、心脏超声、脑脊液检查等,可以帮助医生判断SLE是否累及了相关器官。

在进行SLE的诊断时,医生会综合以上几个方面的标准来判断患者是否患有SLE。

需要注意的是,SLE的诊断是一个综合性的过程,不能仅仅依靠某一项检查结果来做出判断。

同时,由于SLE的症状和体征多样化,诊断过程中需要排除其他类似疾病,确保准确诊断。

总的来说,SLE的诊断标准是多方面的,需要综合临床表现、实验室检查、自身抗体检测以及其他辅助检查来进行判断。

只有通过全面而准确的诊断,患者才能及时接受有效的治疗,减轻症状,改善生活质量。

因此,对于可能患有SLE的患者,及早就医,寻求专业医生的帮助是非常重要的。

希望本文能够帮助大家更好地了解SLE的诊断标准,提高对该疾病的认识。

红斑狼疮细胞文章目录*一、红斑狼疮细胞的基本信息1. 定义2. 专科分类3. 检查分类4. 适用性别5. 是否空腹*二、红斑狼疮细胞的正常值和临床意义1. 正常值2. 临床意义*三、红斑狼疮细胞的检查过程及注意事项1. 检查过程2. 注意事项*四、红斑狼疮细胞的相关疾病和症状1. 相关疾病2. 相关症状*五、红斑狼疮细胞的不适宜人群和不良反应1. 不适宜人群2. 不良反应红斑狼疮细胞的基本信息1、定义狼疮因子与受损的白细胞作用后,可形成狼疮小体。

后者被中性分叶核白细胞吞噬后形成红斑狼疮细胞。

红斑狼疮细胞主要见于系统性红斑狼疮,偶尔见于类风湿关节炎等。

红斑狼疮细胞的检查,对系统性红斑狼疮的诊断具有重要意义。

在激素治疗后及疾病的缓解期,红斑狼疮细胞甚少,但并不完全消失。

亦有症状典型而找不到红斑狼疮细胞者,但不能否定红斑狼疮的诊断,此时要经反复多次检查。

阳性为检测到红斑狼疮细胞。

典型的狼疮细胞为中性粒细胞内含有一个或多个红色圆形或椭圆形的无结构云雾状均匀体,多形分叶细胞核被挤在一边,整个细胞体积较正常的中性粒细胞大。

未被吞噬的均匀体可以被多个中性粒细胞环绕,形成所谓的花簇样细胞。

2、专科分类皮肤3、检查分类血液检查4、适用性别男女均适用5、是否空腹空腹红斑狼疮细胞的正常值和临床意义1、正常值阴性:没检测到红斑狼疮细胞。

正常人为阴性。

2、临床意义主要用于诊断系统性红斑狼疮,其阳性率为30%~60%,在活动期阳性率更高。

若阴性,也不能除外诊断,需重复送检。

红斑狼疮细胞并非特异,在系统性硬皮病、皮肌炎、类风湿关节炎等其他结缔组织病,慢性活动性肝炎和药物反应中有时也会呈阳性反应,故不可单凭此阳性结果而肯定诊断。

红斑狼疮细胞的检查过程及注意事项1、检查过程血凝块法抽静脉血5ml置于试管中,待血凝块凝固后用玻棒将其捣碎,37℃孵育1小时后2000转/min离心10分钟后弃上清液,小心地吸取白细胞层涂成薄血膜片,晾干作瑞氏染色后镜检。

系统性红斑狼疮的实验室检查及诊断标准一、实验室检查(一)血常规多数病人可出现不同程度贫血,一般是正色素性或正常细胞贫血,少数病人可发生自身免疫性溶血性贫血。

半数病人白细胞减少,低于4x109/升,淋巴细胞绝对计数降低,常有血小板减少。

(二)血沉约90%以上的活动期系统性红斑狼疮病人的血沉增快,并随病情好转与恶化而减慢或增快,因此血沉检查可作为观察病情变化的一项指标。

(三)血清蛋白白蛋白降低,α-2和γ球蛋白增高,纤维蛋白原增高,冷球蛋白和冷凝集素可增高。

(四)免疫球蛋白活动期血IgG、IgA和IgM均增高,尤以IgG为著,非活动期病例增多不明显或不增高。

有大量蛋白尿且病期长的患者,血中IgG值可降低。

(五)类风湿因子约20%~40%病例阳性。

(六)梅毒血清学假阳性反应 2%~15%阳性。

(七)抗磷脂抗体抗磷脂抗体是一组能与多种含有磷脂结构的抗原物质发生反应的抗体,其中包括抗心磷脂抗体、抗磷脂酰丝氨酸抗体、抗磷脂酰肌醇抗体、抗磷脂酰抗体和抗磷脂酰甘油抗体等5种。

目前常用检测抗心磷脂抗体代表抗磷脂抗体。

SLE中该抗体阳性率为30%~40%,有抗心磷脂抗体的红斑狼疮患者常有不典型的狼疮,抗核抗体常阴性,多有大小动、静脉栓塞、狼疮脑病、肺动脉高压、血小板减少、反复自发性流产、胎儿宫内窘迫或死胎等。

(八)LE细胞 Hargraves(1948)首先在骨髓中发现,Haserick(1949)从外周血中找到LE细胞。

Miecher(1954)证明红斑狼疮细胞因子为一种抗核因子。

约40%~70%活动性SLE患者,LE细胞检查阳性。

其他疾病如硬皮病、类风湿性关节炎等中约10%病例可查见该细胞,此外,慢性活动性肝炎、药疹如普鲁卡因胺及肼屈嗪等引起者也可阳性。

(九)抗核抗体(ANA) 是指一组对细胞核或细胞浆内核酸和核蛋白的自身抗体。

一般采用间接免疫荧光法检测血清ANA,以动物组织(鼠肝等)或体外培养细胞株(HEP-2细胞等)为底物。

系统性红斑狼疮(SLE)需要做的化验检查白细胞(WBC或LEU)(正常值及其临床意义)【单位】个/升(个/L)【正常值】成人白细胞数为(4.0~10.0)×109/升。

儿童随年龄而异,新生儿为(15.0~20.0)×109/升;6个月~2岁为(11.0~12.0)×109/升;4~14岁为8.0×109/升左右。

【临床意义】(1)增多:常见于急性细菌性感染、严重组织损伤、大出血、中毒和白血病等。

(2)减少:常见于某些病毒感染、血液病、物理及化学损伤、自身免疫性疾病和脾功能亢进等。

白细胞分类(DC)(正常值及其临床意义)【单位】百分比(常用1.0表示100%)【正常值】(1)嗜中性粒细胞(N):成人0.40~0.75(40%~75%),儿童0.30~0.65(30%~65%)。

(2)嗜酸性粒细胞(E):0.005~0.05(0.5%~5%)。

(3)嗜碱性粒细胞(B):0~0.01(0~1%)。

(4)淋巴细胞(L):成人0.20~0.45(20%~45%),儿童0.3~0.56(30%~56%)。

(5)单核细胞(M):成人0.02~0.06(2%~6%),儿童0.02~0.08(2%~8%)。

【临床意义】(1)嗜中性粒细胞(N):增多或减少,同白细胞(WBC)。

(2)嗜酸性粒细胞(E):①增多。

常见于过敏性疾病,寄生蚓病,某些皮肤病(如湿疹、牛皮癣等),慢性粒细胞性白血病,淋巴肉瘤,鼻咽癌,肺癌等。

②减少。

常见于伤寒、副伤寒早期、大手术、烧伤等应激状态及长期应用肾上腺糖皮质激素后。

(3)嗜碱性粒细胞(B):①增多。

常见于白血病、某些转移癌、骨髓纤维化、脾切除后及铅、锌中毒等。

②减少。

无临床意义。

(4)淋巴细胞(L):①增多。

见于某些病毒或细菌所致的传染病、急慢性血液病、药物反应、变态反应、溶血性贫血等。

②减少。

见于淋巴细胞破坏过多(如x线照射、化疗、应用肾上腺糖皮质激j素或淋巴细胞毒素等),免疫缺陷病,霍奇金病及尿毒症等。

系统性红斑狼疮确诊标准系统性红斑狼疮(SLE)是一种自身免疫性疾病,其确诊标准是非常重要的。

SLE的确诊需要综合考虑患者的临床表现、实验室检查和组织病理学特征,以便及时采取治疗措施,减轻患者的症状并延缓疾病进展。

以下将详细介绍系统性红斑狼疮的确诊标准。

一、临床表现。

系统性红斑狼疮的临床表现多种多样,常见的症状包括面部红斑、关节疼痛、疲劳、发热、皮疹、光敏感、口腔溃疡等。

此外,SLE患者还可能出现肾脏、心脏、神经系统等器官的损害。

在进行确诊时,医生会根据患者的临床表现来判断是否符合SLE的诊断标准。

二、实验室检查。

实验室检查在SLE的确诊中起着至关重要的作用。

常规检查中,全血细胞计数可能显示贫血、白细胞减少、血小板减少等情况。

抗核抗体(ANA)是SLE的特异性标志物之一,阳性率高达95%以上。

此外,抗双链DNA抗体、抗Sm抗体等也是SLE的特异性标志物。

血清C3、C4水平的降低也提示着SLE的可能性。

这些实验室检查结果对于SLE的确诊至关重要。

三、组织病理学特征。

组织病理学检查可以帮助医生确定SLE的诊断。

例如,皮肤活检可能显示典型的SLE皮肤病变,肾脏活检可能显示肾小球肾炎等。

这些组织病理学特征对于SLE的确诊和治疗方案的制定都具有重要意义。

综上所述,系统性红斑狼疮的确诊需要综合考虑临床表现、实验室检查和组织病理学特征。

只有综合分析这些方面的信息,才能做出准确的诊断。

因此,在面对可能患有SLE的患者时,医生需要全面了解患者的病史、临床表现,并进行必要的实验室检查和组织病理学检查,以便及时、准确地进行确诊,并制定科学的治疗方案。

希望本文对于读者了解系统性红斑狼疮的确诊标准有所帮助。

红斑狼疮怎么检查出来红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,简称SLE)是一种慢性的自身免疫性疾病,可以影响身体的多个器官和系统,包括皮肤、关节、肾脏、心血管系统和中枢神经系统等。

红斑狼疮的确诊需要综合临床表现、实验室检查、组织学检查等多种方法进行综合分析。

下面将详细介绍红斑狼疮的检查方法,帮助您更好地了解该疾病。

一、临床表现与病史询问红斑狼疮的临床表现非常多样化,常见的症状包括全身乏力、发热、关节痛、皮疹、光敏感、口腔溃疡等。

医生会仔细询问患者的病史,包括症状的发生和变化、持续时间、发作的触发因素等,以便初步判断是否存在红斑狼疮的可能性。

二、实验室检查1. 血常规:红斑狼疮患者的血液检查结果常常表现为贫血(低红细胞计数、低血红蛋白浓度、低红细胞压积)和白细胞减少(低白细胞计数)。

此外,还可见到血小板减少,即血小板计数低于正常范围。

2. 免疫学指标检查:(1) 抗核抗体(ANA):ANA是红斑狼疮诊断的最重要标志之一,几乎所有红斑狼疮患者都会产生ANA。

这项检查能够在血清中发现抗体对自身细胞核抗原的反应,阳性结果提示可能存在红斑狼疮。

但ANA阳性并不意味着一定患有红斑狼疮,还需要结合其他临床表现和检查结果综合判断。

(2) 抗双链DNA抗体:抗双链DNA抗体是红斑狼疮的特异标志物,不仅是SLE诊断的参考指标,还与病情活动性和肾脏损害的严重程度相关。

阳性结果可帮助确诊红斑狼疮。

(3) 补体水平:红斑狼疮患者的补体水平常常降低,特别是C3和C4。

这是由于免疫复合物在体内沉积,引发补体系统的持续激活所致。

(4) 自身抗体:除了ANA和抗双链DNA抗体外,红斑狼疮患者的血清中还经常可检测到其他自身抗体,如抗磷脂抗体(aPL)、抗卡因(aCL)抗体、抗β2糖蛋白1抗体等。

这些抗体的阳性结果有助于红斑狼疮的诊断和评估病情严重程度。

3. 尿液检查:红斑狼疮可损害肾脏,表现为蛋白尿、血尿和管型尿等。

红斑狼疮实验室诊断标准

红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)是一种自身免疫性疾病,其实验室诊断主要是通过检测患者的免疫系统指标来确定。

红斑狼疮的实验室诊断标准通常包括以下方面的检查:

1. 抗核抗体(ANA):抗核抗体的阳性结果是红斑狼疮的重要指标。

ANA的检测方法包括间接免疫荧光法和ELISA法。

2. 抗双链DNA抗体(anti-dsDNA):抗双链DNA抗体的阳性结果也是红斑狼疮的重要指标。

这种抗体对红斑狼疮的诊断和临床监测具有特异性和敏感性。

3. 抗磷脂抗体(anti-phospholipid antibodies):抗磷脂抗体阳性结果与红斑狼疮相关的抗磷脂综合征(antiphospholipid syndrome, APS)有关,是红斑狼疮的重要指标之一。

4. 补体水平:红斑狼疮患者常见的一些免疫异常包括补体水平降低。

检测补体3(C3)、补体4(C4)水平可以辅助红斑狼疮的诊断。

5. 自身抗体:除了ANA、anti-dsDNA和抗磷脂抗体之外,红斑狼疮患者还可能出现许多其他自身抗体的异常,如抗核糖体抗体(anti-ribosomal P)等,这些检测项目也可以用来诊断红斑狼疮。

需要注意的是,并非所有的标准都对所有患者适用,因此在实验室诊断红斑狼疮时应综合考虑患者的临床症状和其他辅助检查结果。

临床系统性红斑狼疮诊疗系临床表现、辅助检查、诊断与评估、治疗与监测及随访管理辅助检查SLE临床表现的多样性导致其一般实验室检查同样具有多样性,需要根据患者不同的临床症状进行检查。

疾病诊断多系统受累、高度异质性的自身免疫病,故应对患者进行全面的病史采集、体检和实验室检查的评估。

诊断要素多系统受累的临床表现和免疫学异常;有两个以上系统受累合并自身免疫证据的年轻女性,需高度警惕SLE;有典型皮肤表现的SLE不易漏诊,但早期不典型的SLE可表现为抗炎退热治疗无效的反复发热;反复发作的非致畸性多关节痛和多关节炎;持续性或反复发作的胸膜炎、心包炎;不能用其他原因解释的皮疹、网状青斑、雷诺现象;肾脏疾病或持续不明原因的蛋白尿;血小板减少性紫癜或溶血性贫血;不明原因的肝炎;反复自然流产或深静脉血栓形成或非高危人群出现卒中发作等。

SLE疾病活动性和严重程度评估评估SLE疾病活动性最常用的是SLE疾病活动指数,其中较为常用的是SLEDAI-2000。

在SLE活动性评价中,需鉴别患者的临床症状是由活动性炎症抑或药物治疗或感染所致。

此外,对神经系统症状,亦需鉴别活动性炎症和血管栓塞所致的临床表现。

治疗策略SLE治疗原则是早期、个体化、多学科治疗,同时应充分考虑患者意愿及医疗和社会成本。

进行治疗时同时注意健康教育、生活方式改变和辅助治疗。

生活方式改变:防晒、防寒、戒烟、适当体育锻炼、控制体重和补充维生素D。

辅助治疗:包括必要疫苗接种、血压和血糖的药物控制以及在aPL阳性的患者中进行抗凝和抗血小板治疗。

SLE药物治疗SLE治疗药物包括激素、抗疟药、免疫抑制剂和生物制剂。

激素的使用剂量和给药途径取决于器官受累的类型及疾病的严重程度,在维持治疗中使用小剂量激素治疗;所有无禁忌的SLE患者均应长期接受羟氯喹治疗,羟氯喹治疗前应行眼科检查,具有高风险的SLE患者建议每年进行1次眼科检查,具有低风险的患者建议服药第5年起每年进行1次眼科检查;对激素联合羟氯喹治疗效果不佳或无法将激素的剂量调整至相对安全剂量以下的SLE患者,建议加用免疫抑制剂治疗;伴有脏器受累的SLE患者,建议初始治疗时即加用免疫抑制剂;经激素和/或免疫抑制剂治疗效果不佳、不耐受或复发的SLE患者,可考虑加用生物制剂进行治疗。

红斑狼疮细胞检查[检测原理]红斑狼疮患者血液内的红斑狼疮因子为一种抗核蛋白的IgG抗体,它作用于细胞核抗原决定族,并使细胞核胀大,失去原有的染色质致密结构,行成一种均匀无结构的圆形烟雾状物质,称均匀体。

这种均匀体蛋白在补体的作用下,被成熟的中性多核白细胞吞噬后即为红斑狼疮细胞。

这种现象在体外形成,故须在抽取静脉血后给予一定的条件和在适当的温度下放置一定时间,促使其形成。

[标本的收集与处理]空腹抽取静脉血液2 — 3 ML,注于干燥洁净试管内。

[操作步骤]*(改良血块法)1,抽取患者血液2--3ml,注于干燥洁净试管内,于室温待凝。

2,于凝固刚形成时,用竹签将凝块搅碎,并将残余凝块除去。

3,以2000r/min离心沉淀10min,使白细胞聚集在同一层面,以利于狼疮细胞形成。

4,置37 C温箱内温育2h。

5,取出白细胞层及其上下个少许,置红细胞比积管内,以2000r/min离心,沉淀10min。

6,吸取上层液,轻轻吸取白细胞层,制成薄片3--4张。

7,以瑞氏染液染色,镜检。

[质量控制]1,整个操作时间不能超过3h,时间过短,狼疮细胞形成不佳;时间过长,细胞溶解过多,影响检出。

2,注意与果馅细胞鉴别,果馅细胞多为单核细胞吞噬淋巴细胞的核所形成,核仍保持染色质结构和染色特性(着紫红色)。

3,不能使用任何抗凝血液。

[临床意义]1,多出现与系统性红斑狼疮,其活动期较缓解期阳性率高。

2,胶原性疾病如风湿病,类风湿性关节炎,结节性动脉炎,硬皮病及皮肌炎等有时也可查出此种细胞。

3,未找到狼疮细胞并不能否定红斑狼疮的诊断,应进一步作其它有关免疫学检查,如抗核抗体等。