中古音构拟

- 格式:ppt

- 大小:259.00 KB

- 文档页数:14

古音的构拟

古音的构拟主要是基于现代汉语和古代文献中的语音线索,以及语言发展的规律来进行的。

具体步骤包括:

1.收集语音资料:收集尽可能多的古代文献和语音资料,包括诗词、经史子集等。

这些资料中包含的古代汉语语音信息可以为我们提供很多线索。

2.确定音系:在收集了足够的语音资料后,我们需要确定古音的音系,即声母、韵母和声调。

这个过程需要通过对资料的整理和分析,找出其中的规律和特点。

3.构拟声母:根据古代文献和语音资料中的信息,构拟出古音的声母系统。

这一步需要考虑到语音的演变规律和方言的影响,以及韵母和声调的关系。

4.构拟韵母:韵母是语音中最为重要的部分之一,因此在构拟古音时也需要特别注意。

需要根据古代文献和语音资料中的信息,结合声母和声调的特点,构拟出古音的韵母系统。

5.构拟声调:声调是汉语语音的重要特征之一,因此在构拟古音时也需要考虑。

需要根据古代文献和语音资料中的信息,结合声母和韵母的特点,构拟出古音的声调系统。

6.验证和修正:在构拟出古音的音系后,需要将其与现代汉语方言进行对比,验证其准确性和可靠性。

如果发现有不符合规律的地方,需要进行修正。

总之,古音的构拟是一项非常复杂的工作,需要综合考虑语言学、

文献学、历史学等多个方面的因素。

目前对古音的构拟已经取得了一定的成果,但仍有很多未知的领域需要我们去探索和研究。

古代汉语通论(二十四)中古汉语的语音系统一、中古音的研究比起上古汉语语音系统的研究来,中古时期汉语语音系统的研究有更丰富的材料,因此有更坚实的基础。

这首先是因为中古时期出现了系统记录汉语语音系统的韵书、韵图和反切注释,如《经典释文》、《切韵》和《韵镜》等文献资料。

根据这些资料可以基本掌握汉语中古音声、韵、调的完整而详细的分类。

这比起仅仅以《诗经》押韵字来对上古韵做不详尽的分类、以谐声字系统对上古声母做试探性的归纳来说,我们对中古音的确是更有把握。

其次,中国辽阔的国土上分布着许多现代汉语方言,这些方言是古代汉语母语在各地分化发展的子语言,因此和中古汉语语音系统有着密切的对应关系,可以运用历史比较法,利用这些方言的读音来重建中古音。

再次,中古时期汉民族和其他民族有广泛的交流,汉语在境内兄弟民族和域外民族(例如日本、越南、朝鲜)的语言中留下了大量的借词,这些语言中的中古汉语借词可以帮助我们了解中古汉语的读音。

又次,中古时期佛教盛行,佛经翻译文献中的人名、地名等音译的专有名词和梵文等拼音文字的对应,可以帮助我们了解中古汉语的音值。

上述四个方面材料是语言学家构拟汉语中古音音值的重要依据。

有了中古汉语语音系统的音类,又有了考查中古汉语音值的材料依据,我们就可以构拟1中古汉语的语音系统了。

汉语古音系统的构拟始于二十世纪初,瑞典汉学家高本汉(B.Karlgren)在他的《中国音韵学研究》(1926年)中,首次构拟了中古汉语语音系统2。

中古音构拟的基本方法是:根据中古时期韵书中汉语音类与现代汉语各方言同类音音值的对应关系,以语音历史演变的规律性、可解释性和系统性进行分析,从而构拟出汉语中古音系统和音值。

对于构拟的结果,还可根据当时其他语言的汉语借词和域外对音材料来证明和修正。

二、中古韵母系统中古韵书的代表是《切韵》。

《切韵》成书于公元601年,作者是隋代的陆法言。

《切韵》音系代表了六、七世纪时汉语的语音系统。

《切韵》失传已久,3《切韵》音系完整的保存在《广韵》里面。

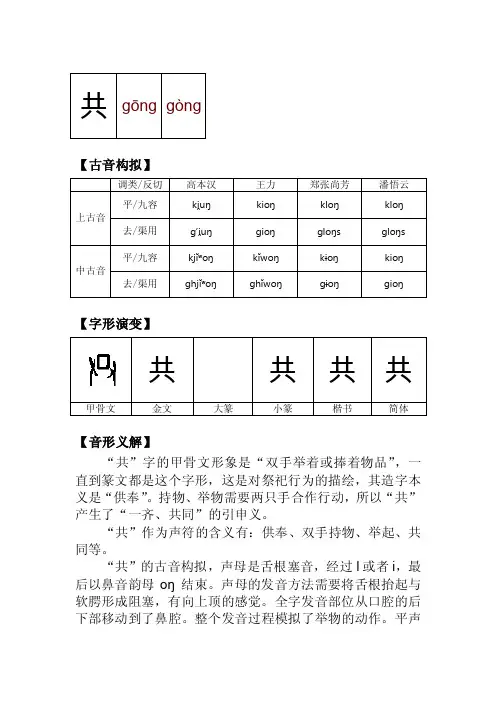

【古音构拟】【字形演变】甲骨文【音形义解】“共”字的甲骨文形象是“双手举着或捧着物品”,一直到篆文都是这个字形,这是对祭祀行为的描绘,其造字本义是“供奉”。

持物、举物需要两只手合作行动,所以“共”产生了“一齐、共同”的引申义。

“共”作为声符的含义有:供奉、双手持物、举起、共同等。

“共”的古音构拟,声母是舌根塞音,经过l或者i,最后以鼻音韵母oŋ结束。

声母的发音方法需要将舌根抬起与软腭形成阻塞,有向上顶的感觉。

全字发音部位从口腔的后下部移动到了鼻腔。

整个发音过程模拟了举物的动作。

平声对应于本义,引申义要表达一起用力、努力的意思,所以用去声。

【古音构拟】【字形演变】【音形义解】祭祀供奉的事情是由人进行的,“共”的造字本义消失后,在其基础上加“人”成为“供”字,专门表示“供奉”,并指代祭祀时的物品,即“供品”。

与此同时,一个人双手拿着物品的字形,更契合了“供给”的意义,并引申出“奉献”的意思。

“供”用来表示陈述案情,是较晚时代才产生的:吏辈责供,多不足凭。

——宋·陈襄《州县提纲·面审所供》【古音构拟】【字形演变】【音形义解】祭祀供奉时的心情,就称之为“恭”。

后来意义扩展,用于表达一种对人对事的态度,即“恭敬,谦逊有礼”。

恭,敬也。

——《尔雅》【古音构拟】【字形演变】【音形义解】将两手抬起来、举起来的动作,就是“拱”。

标准动作是:抱拳,敛手,两手在胸前相合。

做这个动作的目的是表示恭敬。

两手合围也称作“拱”。

念作上声,也是与向上的动作相契合。

由于这个动作需要双手向上用力,所以“拱”有顶动的含义。

其他意义还有:环绕、弯曲隆起、弧形,这些都是从拱手的动作形状引申而来的。

【古音构拟】【字形演变】【音形义解】两手拿着东西放到火上或靠近火,就是“烘”,本义是“烧”,后来仅指烤干、烤热。

《说文解字》:“烘,尞也。

从火共聲。

”《诗经·小雅·白华》:“樵彼桑薪,印烘于煁。

”引申义是渲染、衬托,如:“九月霜秋秋已尽,烘林败叶红相映。

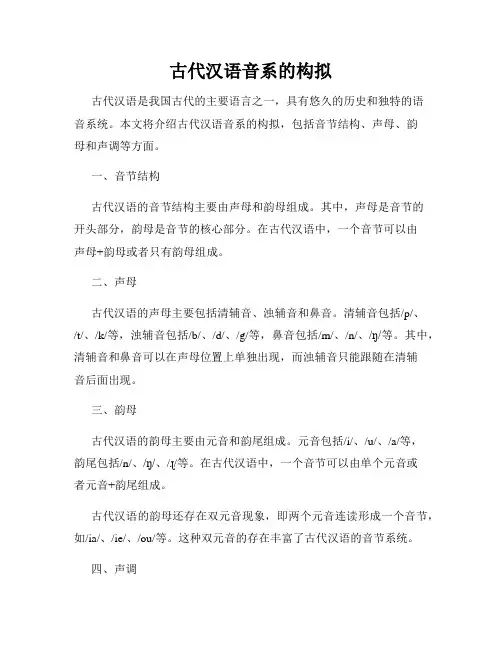

古代汉语音系的构拟古代汉语是我国古代的主要语言之一,具有悠久的历史和独特的语音系统。

本文将介绍古代汉语音系的构拟,包括音节结构、声母、韵母和声调等方面。

一、音节结构古代汉语的音节结构主要由声母和韵母组成。

其中,声母是音节的开头部分,韵母是音节的核心部分。

在古代汉语中,一个音节可以由声母+韵母或者只有韵母组成。

二、声母古代汉语的声母主要包括清辅音、浊辅音和鼻音。

清辅音包括/p/、/t/、/k/等,浊辅音包括/b/、/d/、/g/等,鼻音包括/m/、/n/、/ŋ/等。

其中,清辅音和鼻音可以在声母位置上单独出现,而浊辅音只能跟随在清辅音后面出现。

三、韵母古代汉语的韵母主要由元音和韵尾组成。

元音包括/i/、/u/、/a/等,韵尾包括/n/、/ŋ/、/ɻ/等。

在古代汉语中,一个音节可以由单个元音或者元音+韵尾组成。

古代汉语的韵母还存在双元音现象,即两个元音连读形成一个音节,如/ia/、/ie/、/ou/等。

这种双元音的存在丰富了古代汉语的音节系统。

四、声调古代汉语的声调是指语音的音高变化。

古代汉语的声调较为复杂,一般被划分为四个声调,分别是平声、上声、去声和入声。

其中,平声音调音高稳定,上声音调音高上升,去声音调音高下降,入声音调音高上升一下又下降。

古代汉语的声调有时会受到韵尾的影响,导致声调的变化。

例如,平声韵尾为/n/时,音调会略微上扬;平声韵尾为/ŋ/时,音调会下降一点。

这种韵尾对声调的影响是古代汉语声调系统的一大特色。

五、共鸣音古代汉语的共鸣音指声母和韵母之间的过渡音。

共鸣音的存在使得古代汉语的音节更加丰富多样。

在古代汉语中,共鸣音的类型较多,如/s/、/j/、/w/等。

六、腭化音古代汉语中还存在腭化音现象,即声母后面的元音发音时会受到腭部的影响而变成不同的音。

腭化音的存在给古代汉语的音系增添了一些特殊的音。

七、摩擦音古代汉语的摩擦音指的是声母中的/f/和/x/。

这两个音在古代汉语中的发音方式与现代汉语有所不同,它们的存在使得古代汉语的音系更加完整。

试论满语和鲜卑语、契丹语词汇的关系戴光宇摘要:北朝时期的鲜卑语和辽金时期的契丹语都存在相当一部分词汇和满语有着密切的联系,这不仅和这些民族的发源地偏南,受到东北腹地古代民族的强烈影响有关,而且由于这些民族曾经长期同构成满族先世的人群有过相互的渗透与融合,到后来相当多的契丹人融入女真并带来了自己的语言文化,满族的语言同这些称雄草原的北方民族的关系值得进一步探讨。

关键词:鲜卑语;契丹语;满语;语音;词汇北朝时期由代北入塞的鲜卑等民族语言中,其最具代表性的基本成分多来自蒙古语,而常用成分除少数来自突厥语外,多和满语有着一定的联系,其中有些词在今天满语里有而蒙古语里却没有,而且同源词汇的语音形式和音节结构往往和满语更为接近,契丹语里的情况也大致如此,都体现出了现今蒙古族到来之前东北地区的某些方言特征,这对于我们探索中世纪以前满—通古斯语族和蒙古语族的状态能够提供一些有益的线索。

《魏书·官氏志》中的代北姓氏所改汉姓中有十七个不是直接取原姓氏中某个字,有的是取原民族语言该词的意思意译而成,如下:1表中蒙古文转写借鉴了满文的穆林多夫转写法,而蒙古语中连读为长元音的两个元音字母之间的那个辅音字母,传统转写法写做γ,但为了不懂蒙古语的学者也知其为长元音,本文转写做h,其余的转写为g,以示区别。

2《魏书·官氏志》载:“黄帝少子昌意悃,受封北土,黄帝以土德王,北俗谓土为拓,谓后为跋,故以拓跋为氏”。

3丁锋著《日汉琉汉对音与明清官话音研究》,第六章《清李鼎元<琉球译>所收寄语的汉语对音》,中华书局,2008年8月,p380。

4聂鸿音《鲜卑语言解读述论》,《民族研究》2001年第1期。

5古代北方草原、森林民族多住在类似“仙人柱”的用木架搭成的只有圆顶没有立式墙壁的帐幕里,“顶”即是“房”。

《元和姓纂》又载:“北人谓地为拔”,因而贺拔氏意为“总有其地,众皆称贺”。

对“贺拔”的解释虽有些牵强,但四夷馆《女真译语》“地面、地方”的汉字标音为“卜·阿”,满文写做“ba”。

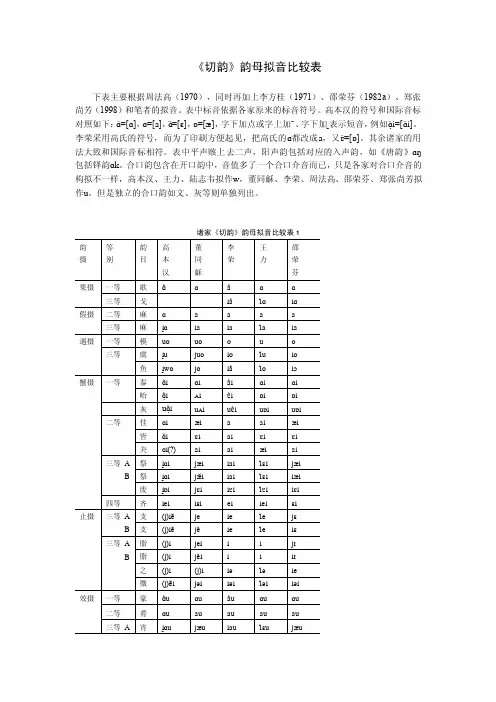

八家汉语中古拟音比较研究汉语中古音是指隋唐时期汉语的语音系统,主要反映在《切韵》系韵书和早期韵图中。

拟音是源自西方历史语言学的研究方法,即根据各亲属语言或方言间的语音对应关系来重建原始母语。

本文以高本汉、董同龢、李荣、王力、李方桂、周法高、邵荣芬、郑张尚芳八位学者的中古拟音系统为研究对象,比较他们在声母、韵母、声调等方面的不同,并对差异产生的原因进行分析。

声母方面,各家对多数声母的构拟基本相同,其差异主要集中于以下几个问题:娘母、云母是否独立,俟母是否存在,[j]化声母是否存在,全浊声母是否送气,知组、庄组、晓组、影组、船母、禅母、日母的具体音值。

韵母方面,除了重纽、唇音字的开合等目前仍无定论的问题,八位学者对开口介音,合口介音,一、二、三、四等韵的主元音,一、二等重韵的主元音,遇、止、流、臻、深、曾各摄的主元音等问题的看法也不尽相同。

声调方面,各家的研究尚处于初步阶段。

高本汉主张四声八调说,李荣主张四声三调说,周法高认为平声、仄声有读音长短的区别,邵荣芬认为中古四声各具一调。

其中邵荣芬代表了多数学者的意见。

通过多个方面的比较,可以得出结论:高本汉利用现代方言和域外译音为中古拟音奠定了基本框架,但由于文献材料使用不当,其中古音系统存在不少缺陷。

李方桂以高氏的系统为基础构拟上古音,同时又根据自己的上古音研究对高氏的系统进行补充修正,他的中古音系统最接近高本汉。

王力的系统是在高本汉的基础上吸收赵元任、陆志韦、罗常培等学者的意见形成的,他和高氏一样不承认重纽,具有一定保守性。

董同龢保留高氏全浊声母的送气符号,而在重纽和重韵的区分上有自己的创见,他的拟音既有保守性又有创新性。

李荣利用梵汉对音材料和声韵配合规律修正了高氏许多不合理的拟音,例如他对庄组声母的构拟等。

邵荣芬通过对比《切韵》与同时代其他注音材料的语音特点,提出了一些有价值的观点,例如船、禅两母的音值应互换等。

周法高拟音系统的特点是尽可能用最少的音位来解释最多的语音现象,他还根据内、外转各摄的上古读音来解释重韵和重纽问题,具有独特性。

王力先生的古音系统和古音构拟(纲要)一、汉字是一种表意兼表音的意音文字,一般被称作表意文字。

人们很容易觉察到,每个汉字一般都是一个形、音、义的统一体;也就是说,一个汉字既标志汉语中的一个音节,也表示汉语中的一个意义(词义或语素义)。

象形字、指示字、会意字是纯粹的表意字,作为语言的载体,自然附上了所表意义的语音。

至于占百分之八十、九十以上的形声字虽然是一半表意(义符),一半表音(声符);然而表音的声符仍然是采用的表意符号,因而它只起标音作用而不能真正表音。

正因为如此,汉语语音的发展变化,并不能像拼音文字一样,从记录汉语的汉字中得到直接信息。

其结果是造成了语音变化不易被觉察,也带来了汉字古音研究的艰巨性。

春秋战国时期的名实之争和声训,已经涉及到语音问题,汉代的直音、读如、读若以及《说文解字》的声符分析、《释名》的声训讨论,都是有关语音的探讨。

反切注音和韵书编撰更是我国语音分析的重大进步;刘熙在《释名》中说:“古者曰‘车’,声如‘居’,言行所以居人也;今曰‘车’,声近‘舍’。

”已经注意到古今音的异同。

南北朝人读《诗经》,觉察到有些地方不押韵,提出了叶句的观念,发展为唐宋间的叶韵说和“古人韵缓”说。

宋人吴棫采叶韵说作《毛诗补音》,又承唐人“古人韵缓”说作《韵补》,把《广韵》今音归并成九类。

成为古韵归部的滥觞。

郑庠写《古音辨》,也把《广韵》今音归并成六部。

无论叶韵说,还是“古人韵缓”说,都是建立在对古音错误认识的基础之上的,是缺乏历史发展观点的。

明·陈第作《毛诗古音考》,明确提出了:“盖时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,亦势所必至。

”(《自序》)彻底批判了唐宋以来的叶韵说。

古音学真正的奠基人顾炎武,在总结前人经验的基础上,,写成了《音学五书》,把古韵分成十部。

顾炎武与宋人相比有两大特点:(一)不是简单归并《广韵》,而是能“离析唐韵”。

(二)改变自《切韵》以来将入声韵配阳声韵的作法,而将入声字配阴声,恢复了古韵的本来面貌。