古代汉语常识之上古音

- 格式:ppt

- 大小:459.01 KB

- 文档页数:90

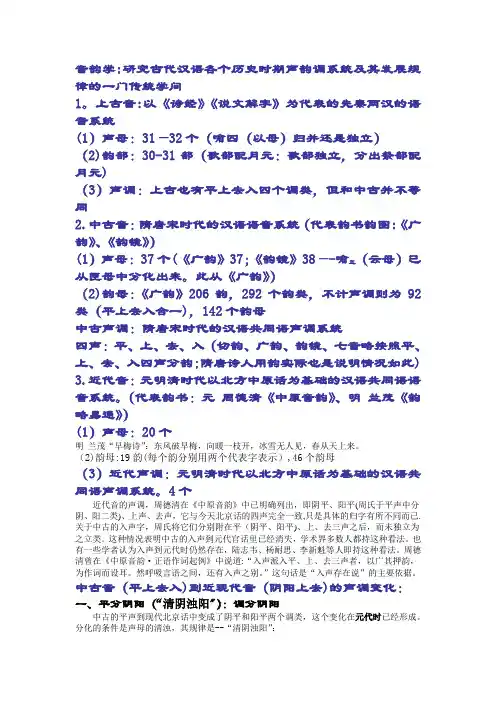

音韵学:研究古代汉语各个历史时期声韵调系统及其发展规律的一门传统学问1。

上古音:以《诗经》《说文解字》为代表的先秦两汉的语音系统(1)声母:31—32个(喻四(以母)归并还是独立)(2)韵部:30-31部(歌部配月元:歌部独立,分出祭部配月元)(3)声调:上古也有平上去入四个调类,但和中古并不等同2.中古音:隋唐宋时代的汉语语音系统(代表韵书韵图:《广韵》、《韵镜》)(1)声母:37个(《广韵》37;《韵镜》38—-喻三(云母)已从匣母中分化出来。

此从《广韵》)(2)韵母:《广韵》206韵,292个韵类,不计声调则为92类(平上去入合一),142个韵母中古声调:隋唐宋时代的汉语共同语声调系统四声:平、上、去、入(切韵、广韵、韵镜、七音略按照平、上、去、入四声分韵;隋唐诗人用韵实际也是说明情况如此) 3.近代音:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语语音系统。

(代表韵书:元周德清《中原音韵》、明兰茂《韵略易通》)(1)声母:20个明兰茂“早梅诗”:东风破早梅,向暖一枝开,冰雪无人见,春从天上来。

(2)韵母:19韵(每个韵分别用两个代表字表示),46个韵母(3)近代声调:元明清时代以北方中原话为基础的汉语共同语声调系统。

4个近代音的声调,周德清在《中原音韵》中已明确列出,即阴平、阳平(周氏于平声中分阴、阳二类)、上声、去声,它与今天北京话的四声完全一致,只是具体的归字有所不同而已.关于中古的入声字,周氏将它们分别附在平(阴平、阳平)、上、去三声之后,而未独立为之立类。

这种情况表明中古的入声到元代官话里已经消失,学术界多数人都持这种看法。

也有一些学者认为入声到元代时仍然存在,陆志韦、杨耐思、李新魁等人即持这种看法。

周德清曾在《中原音韵·正语作词起例》中说道:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳。

然呼吸言语之间,还有入声之别。

”这句话是“入声存在说”的主要依据。

中古音(平上去入)到近现代音(阴阳上去)的声调变化:一、平分阴阳(“清阴浊阳"):调分阴阳中古的平声到现代北京话中变成了阴平和阳平两个调类,这个变化在元代时已经形成。

古代汉语-名词解释古代汉语名词解释一、音韵学1、发展历史:①上古音:指周秦两汉魏晋南北朝时期的语音,以《诗经》音系为代表,明清学者称之为“古音”,并把研究这一时期语音状况的学科叫做古音学;②中古音:指隋唐宋时期的语音,以《切韵》音系为代表,明清学者称之为“今音”,并把研究这一时期语音状况的学科叫做今音学;③近古音:指元明清时期的语音,以《中原音韵》音系为代表。

④现代音:指现代的语音,以现代普通话音系(即北京音系)为代表。

2、反切:反切是一种传统的、较为科学的注音方法,也是我国古代使用得最为广泛的注音法。

反切是用两个汉字配合起来为另一个汉字注音的方法。

构成反切的两个汉字,第一个叫做反切上字,第二个叫做反切下字,被注音的字叫做被切字。

取反切上字的声母,取反切下字的韵母和声调,作为被切字的韵母和声调。

二者相拼,就拼出了被切字的音。

如“攀,普班切”、“张,照帮切”。

3、双声、叠韵:双声,即两个字的声母相同,如“参差”“仿佛”“蜘蛛”;叠韵,即两个字的韵母相同,如“苍茫”“蹉跎”“彷徨”。

古代连绵词多是由双声叠韵构成的。

反切,就是运用双声叠韵原理创造出来的注音方法。

即反切上字与被切字双声,反切下字与被切字叠韵。

如“渴,苦曷切”,反切上字“苦”与被切字“渴”双声,反切下字“曷”与被切字“渴”叠韵。

4、字母:传统音韵学里,声母称为声,又叫做“纽”、“声纽”。

把具有双声关系的反切上字加以归纳,就可以得出反切上字的类别。

每一类反切上字代表一个声母,从同类汉字中选出一个汉字作代表,作该声母的标目字。

这类标目字就是字母。

如《广韵》,表示[t]的声母反切上字有“端”、“德”、“冬”等,从中选取“端”字作代表。

这样,[t]声母就成为“端”母了。

字母又称“母”。

唐末和尚守温首先提出三十字母。

到了宋代,音韵学者又在此基础上增补成三十六字母。

(★三十六字母:帮滂并明、非敷奉微、端透定泥、知彻澄娘、精清从心邪、照穿床审禅、见溪群疑、影喻晓霞、来日)5、五音、七音:是早期音韵学著作队声纽进行归纳分析时所用的术语。