克鲁格曼《国际经济学》第8版笔记和课后习题详解(劳动生产率和比较优势:李嘉图模型)【圣才出品】

- 格式:pdf

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:21

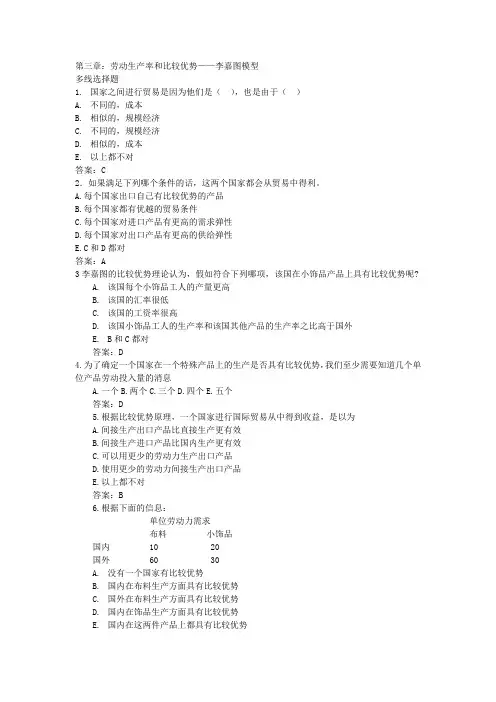

第三章:劳动生产率和比较优势——李嘉图模型多线选择题1.国家之间进行贸易是因为他们是(),也是由于()A.不同的,成本B.相似的,规模经济C.不同的,规模经济D.相似的,成本E.以上都不对答案:C2.如果满足下列哪个条件的话,这两个国家都会从贸易中得利。

A.每个国家出口自己有比较优势的产品B.每个国家都有优越的贸易条件C.每个国家对进口产品有更高的需求弹性D.每个国家对出口产品有更高的供给弹性E.C和D都对答案:A3李嘉图的比较优势理论认为,假如符合下列哪项,该国在小饰品产品上具有比较优势呢?A.该国每个小饰品工人的产量更高B.该国的汇率很低C.该国的工资率很高D.该国小饰品工人的生产率和该国其他产品的生产率之比高于国外E.B和C都对答案:D4.为了确定一个国家在一个特殊产品上的生产是否具有比较优势,我们至少需要知道几个单位产品劳动投入量的消息A.一个B.两个C.三个D.四个E.五个答案:D5.根据比较优势原理,一个国家进行国际贸易从中得到收益,是以为A.间接生产出口产品比直接生产更有效B.间接生产进口产品比国内生产更有效C.可以用更少的劳动力生产出口产品D.使用更少的劳动力间接生产出口产品E.以上都不对答案:B6.根据下面的信息:单位劳动力需求布料小饰品国内 10 20国外 60 30A.没有一个国家有比较优势B.国内在布料生产方面具有比较优势C.国外在布料生产方面具有比较优势D.国内在饰品生产方面具有比较优势E.国内在这两件产品上都具有比较优势答案:B7.假如国外使用犯人生产出口产品,那么国内应该A.出口布料B.出口小饰品C.两种产品都出口,而不进口D.不从事任何进口和出口E.上面都对答案:A8.假如国内经济遭受了大萧条,每种产品的单位劳动需求翻了四倍。

那么国内应该A.出口布料B.出口小饰品C.出口布料,不进口D.不做任何出口或进口E.以上都正确答案:A9.假如国内工资水平翻倍了,那么国内应该A.出口布料B.出口小饰品C.出口布料,不进口D.不做任何出口和进口E.以上都正确答案:A10.根据下面的信息一个单位劳动力生产的数量布料小饰品国内 10 20国外 60 30A.没有一个国家有比较优势国内在布料生产上有比较优势B.国外在布料生产上有比较优势国外在饰品生产上有比较优势C.国内在两种产品上都有比较优势答案:C11.假如国外使用犯人生产出口产品,国外生产布料的机会成本是小饰品的生产,那么国内应该A.出口布料B.出口小饰品C.两种产品都出口,不进口D.不进口,也不出口E.以上都正确答案:B12.假如国内工资翻倍了,国内应该A.出口布料B.出口小饰品C.两种产品都出口,不进口D.不出口也不进口E.以上都对答案:B14.假设只有两个国家进行贸易,这两个国家只生产两种产品,那么国际贸易会使什么增加A.假如两种产品的产量都增加了,消费者福利才会增加B.两种产品的生产量和两个国家的消费者福利都会增加C.两种产品的生产量都增加了,但不是两个国家的消费者福利都增加D.两个国家的消费者福利增加了,但不是两种产品的总生产量都增加了E.以上都不正确答案:B15.根据李嘉图模型,贸易的结果会带来哪个趋于专业化A.16.根据李嘉图模型,参加贸易的国家会发现他的消费束A.在生产边界线内部B.在生产边界线上C.在生产边界线外部D.在他贸易国生产边界线内部E.在他贸易国生产边界线上答案:C17.在李嘉图模型中,假如一个国家的贸易受到限制,下列哪项不会发生?A.有限的专业化和劳动分工B.贸易额和贸易所得都减少C.使国家在生产边界线内部进行生产D.可能导致一个国家生产一些不具有比较优势的产品E.以上都不是答案:C18.根据李嘉图模型,假如一个很小的国家和一个非常大的国家进行贸易,那么A.小国家的经济福利会下降B.大国际的经济福利会下降C.小国家将从贸易中获利D.大国家将从贸易中获利E.以上都不正确答案:C19.假如一个国家的世界相对价格在H国和F国的国内生产成本比率之间,那么A.H国将从贸易中获利,而不是F国B. F国和H国都将从贸易中获利C.H国和F国都不能从贸易中获利D.只有进行出口补贴的国家能从贸易中获利E.以上都不对答案:B20.假如F国的国内两种商品的相对价格等于世界贸易条件,那么A.H国将从贸易中获利,F国不能B.H国和F国都从贸易中获利C.H国和F国都不能从贸易中获利D.只有政府补贴出口的国家获利E.以上都不正确答案:A21.假如H国的国内两种商品的相对价格等于世界贸易条件,那么A.H国将从贸易中获利,F国不能B.H国和F国都从贸易中获利C.H国和F国都不能从贸易中获利D.只有政府补贴出口的国家获利E.以上都不正确答案:E22.假如生产可能性曲线凹向原点,那么下列哪种情况会进行生产A.机会成本不变B.机会成本递增C.机会成本递减D.机会成本无限E.以上都不正确答案:B23.假如两个国家有相同的生产可能性曲线,那么在下列哪种情况下他们之间的贸易不可能发生A.他们的供给曲线相同B.他们的成本函数相同C.他们的需求函数相同D.他们的收入相同E.以上都不正确答案:C24.比较优势原理最早是谁提出的?A.大卫。

第3篇汇率与开放经济的宏观经济学第12章国民收入核算与国际收支平衡12.1复习笔记1.国民收入账户(1)GNP宏观经济分析的主要着眼点是一国的国民生产总值(GNP),它是一国的生产要素在一定时期内所生产并在市场上卖出的最终商品和服务的价值总量。

GNP是宏观经济学家研究一国产出时所用的基本度量手段,由花费在最终产品上的支出的市场价值量加总而得到。

GNP的支出与劳动、资本以及其他生产要素紧密相连。

根据购买最终产品的四种可能用途,GNP可以分解为以下四个部分:消费(国内居民私人消费的数额)、投资(私人企业为进行再生产而留下的用于购买厂房设备的数额)、政府购买(政府使用的数额)和经常项目余额(对外净出口的商品和服务的数额)。

(2)国民收入国民收入等于GNP减去折旧,加上净单边转移支付,再减去间接商业税。

即:国民收入=GNP-折旧+净单边转移支付-间接商业税在实际经济中,要使GNP和国民收入的恒等关系完全成立,必须对GNP的定义作一定调整:①GNP不考虑机器和建筑物在使用过程中由于磨损而引起的经济损失。

这部分经济损失称为折旧,折旧减少了资本所有者的收入。

为了计算一定时期的国民收入,必须从GNP 中减去这一时期资本的折旧。

GNP减去折旧后称为国民生产净值(NNP)。

②一国的收入可能会包括外国居民的赠与,这种赠与称为单边转移支付。

单边转移支付的例子包括向居住在国外的退休公民支付养老金、赔偿支付和对遭受旱灾国家的救济援助等。

净单边转移支付是一国收入的一部分,但不是一国产出的一部分,因此,净单边转移支付,必须加到NNP中以计算国民收入。

③国民收入取决于生产者获得的产品价格,GNP则取决于购买者所支付的价格。

但是,这两组价格并不是完全一致的,例如,销售税会使得购买者的支付大于销售者的收入,导致GNP被高估,超过了国民收入。

这部分税收被称为间接商业税。

在计算国民收入时,这部分间接商业税必须从GNP中减去。

(3)GDP大多数国家采用国内生产总值(GDP)作为国民经济活动的主要指标,来度量一国境内的生产量。

克鲁格曼《国际经济学》第8版笔记和课后习题详解第6章规模经济、不完全竞争和国际贸易6.1复习笔记1.规模经济(1)规模经济和国际贸易①规模经济的表现规模经济表现为生产规模越大,生产效率越高,产出的增长大于投入的增长。

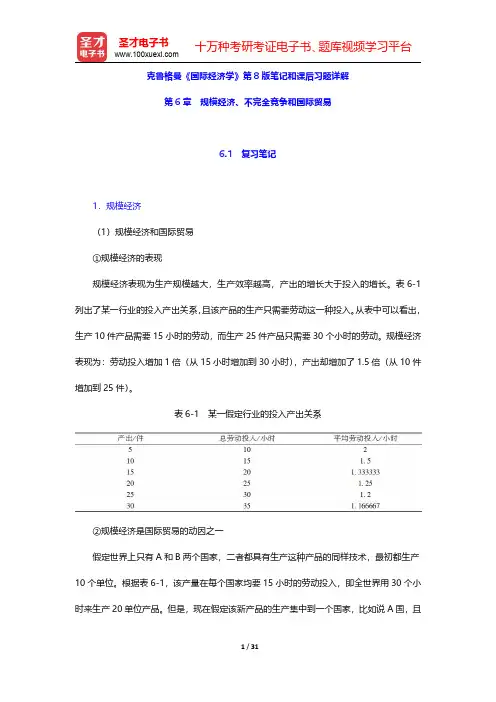

表6-1列出了某一行业的投入产出关系,且该产品的生产只需要劳动这一种投入。

从表中可以看出,生产10件产品需要15小时的劳动,而生产25件产品只需要30个小时的劳动。

规模经济表现为:劳动投入增加1倍(从15小时增加到30小时),产出却增加了1.5倍(从10件增加到25件)。

表6-1某一假定行业的投入产出关系②规模经济是国际贸易的动因之一假定世界上只有A和B两个国家,二者都具有生产这种产品的同样技术,最初都生产10个单位。

根据表6-1,该产量在每个国家均要15小时的劳动投入,即全世界用30个小时来生产20单位产品。

但是,现在假定该新产品的生产集中到一个国家,比如说A国,且A国在这一行业也投入30个小时的劳动。

然而,在一个国家内投入30个小时的劳动,却能生产出25件产品。

显然,生产集中到A国可以使得世界以同样的劳动投入多产出25%的产品。

可见,各国可以用比以往更有效的规模专业化地生产有限类别的产品;同时,它们之间的相互贸易又使得消费所有产品成为可能。

(2)规模经济和市场结构①规模经济的分类a.外部规模经济,指单位产品成本取决于整个行业规模而非单个厂商规模的规模经济类型。

b.内部规模经济,指单位产品成本取决于单个厂商的规模而不是其所在的行业规模的规模经济类型。

②规模经济对市场结构的影响外部的和内部的规模经济对市场结构具有不同的影响。

一个只存在外部规模经济的行业(即大厂商没有优势)一般由许多相对较小的厂商构成,且处于完全竞争的状态;相反,存在内部规模经济的行业中,大厂商比小厂商更具有成本优势,就形成了不完全竞争的市场结构。

外部规模经济和内部规模经济都是国际贸易的重要原因。

但是,由于它们对市场结构的影响不同,下面将对它们进行分别讨论。

第一章练习与答案1.为什么说在决定生产和消费时,相对价格比绝对价格更重要?答案提示:当生产处于生产边界线上,资源则得到了充分利用,这时,要想增加某一产品的生产,必须降低另一产品的生产,也就是说,增加某一产品的生产是有机会机本(或社会成本)的。

生产可能性边界上任何一点都表示生产效率和充分就业得以实现,但究竟选择哪一点,则还要看两个商品的相对价格,即它们在市场上的交换比率。

相对价格等于机会成本时,生产点在生产可能性边界上的位置也就确定了。

所以,在决定生产和消费时,相对价格比绝对价格更重要。

2.仿效图1—6和图1—7,试推导出Y商品的国民供给曲线和国民需求曲线。

答案提示:3.在只有两种商品的情况下,当一个商品达到均衡时,另外一个商品是否也同时达到均衡?试解释原因。

答案提示:4.如果生产可能性边界是一条直线,试确定过剩供给(或需求)曲线。

答案提示:5.如果改用Y商品的过剩供给曲线(B国)和过剩需求曲线(A 国)来确定国际均衡价格,那么所得出的结果与图1—13中的结果是否一致?答案提示:国际均衡价格将依旧处于贸易前两国相对价格的中间某点。

6.说明贸易条件变化如何影响国际贸易利益在两国间的分配。

答案提示:一国出口产品价格的相对上升意味着此国可以用较少的出口换得较多的进口产品,有利于此国贸易利益的获得,不过,出口价格上升将不利于出口数量的增加,有损于出口国的贸易利益;与此类似,出口商品价格的下降有利于出口商品数量的增加,但是这意味着此国用较多的出口换得较少的进口产品。

对于进口国来讲,贸易条件变化对国际贸易利益的影响是相反的。

7.如果国际贸易发生在一个大国和一个小国之间,那么贸易后,国际相对价格更接近于哪一个国家在封闭下的相对价格水平?答案提示:贸易后,国际相对价格将更接近于大国在封闭下的相对价格水平。

8.根据上一题的答案,你认为哪个国家在国际贸易中福利改善程度更为明显些?答案提示:小国。

9*.为什么说两个部门要素使用比例的不同会导致生产可能性边界曲线向外凸?答案提示:第二章答案1.根据下面两个表中的数据,确定(1)贸易前的相对价格;(2)比较优势型态。

克鲁格曼《国际经济学》(第8版)课后习题详解克鲁格曼《国际经济学》(第8版)课后习题详解第1章绪论本章不是考试的重点章节,建议读者对本章内容只作大致了解即可,本章没有相关的课后习题。

第1篇国际贸易理论第2章世界贸易概览一、概念题1>(发展中国家(developing countries)答:发展中国家是与发达国家相对的经济上比较落后的国家,又称“欠发达国家”或“落后国家”。

通常指第三世界国家,包括亚洲、非洲、拉丁美洲及其他地区的130多个国家。

衡量一国是否为发展中国家的具体标准有很多种,如经济学家刘易斯和世界银行均提出过界定发展中国家的标准。

一般而言,凡人均收入低于美国人均收入的五分之一的国家就被定义为发展中国家。

比较贫困和落后是发展中国家的共同特点。

2>(服务外包(service outsourcing)答:服务外包是指企业将其非核心的业务外包出去,利用外部最优秀的专业化团队来承接其业务,从而使其专注于核心业务,达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对环境应变能力的一种管理模式。

20世纪90年代以来,随着信息技术的迅速发展,特别是互联网的普遍存在及广泛应用,服务外包得到蓬勃发展。

从美国到英国,从欧洲到亚洲,无论是中小企业还是跨国公司,都把自己有限的资源集中于公司的核心能力上而将其余业务交给外部专业公司,服务外包成为“发达经济中不断成长的现象”。

3>(引力模型(gravity model)答:丁伯根和波伊赫能的引力模型基本表达式为:其中,是国与国的贸易额,为常量,是国的国内生产总值,是国的国内生产总值,是两国的距离。

、、三个参数是用来拟合实际的经济数据。

引力模型方程式表明:其他条件不变的情况下,两国间的贸易规模与两国的GDP成正比,与两国间的距离成反比。

把整个世界贸易看成整体,可利用引力模型来预测任意两国之间的贸易规模。

另外,引力模型也可以用来明确国际贸易中的异常现象。

4>(第三世界(third world)答:第三世界这个名词原本是指法国大革命中的Third Estate(第三阶级)。

第4章资源、比较优势与收入分配一、概念题1.充裕要素(abundant factor)答:充裕要素是“稀缺要素”的对称,是指一国相对充裕的生产要素。

充裕要素的“充裕”是相对的,指的并不是一国所拥有的该生产要素的绝对数量的充裕,而是该生产要素相对于其他生产要素的相对充裕。

充裕要素是以资源禀赋解释国际贸易的赫克歇尔-俄林定理中的重要概念。

根据赫克歇尔-俄林定理,各国倾向于生产并出口国内充裕要素密集型的产品,一国充裕要素的所有者能够从国际贸易中获利。

2.要素价格(factor prices)答:要素价格即生产要素的价格,是指每一单位的生产要素在一定时期内给所有者带来的收入。

生产要素主要有四种:劳动力、土地、资本和企业家才能。

相应地,其价格分别称为工资、地租、利息和利润。

生产要素价格同产品的价格一样,主要是由生产要素市场上供求的相互作用决定的。

在市场经济中,工资主要由劳动力市场上的供求关系决定;地租主要由土地市场上的供求关系决定;利息主要由资本市场上的供求关系决定;利润作为企业家收入,主要由企业家市场上的供求关系决定。

3.生产可能性边界的偏向性扩张(biased expansion of production possibilities)答:生产可能性边界的偏向性扩张是指生产可能性边界在一个方向上扩张的幅度大于在另一方向上扩张的幅度,如图4-1所示。

图4-1(a)说明了生产可能性曲线偏向于X的扩张,图4-1(b)则说明了生产可能性曲线偏向Y的扩张。

图中的生产可能性边界都从1TT移到了2TT。

图4-1 生产可能性边界的偏向性扩张4.要素比例理论(factor-proportions theory)答:要素比例理论又称“赫克歇尔-俄林理论”、“生产要素禀赋理论”,是指从资源禀赋角度对国际贸易中生产成本和价格的差异做出解释的国际贸易理论。

要素比例理论的主要内容是:国际贸易源于不同国家之间商品的价格存在差异,而价格差异的原因在于不同国家生产成本有高有低,生产成本的高低又是因为各国生产要素价格有差别,生产要素价格的差别又与各国生产要素丰裕程度密切相关。

第8章贸易的政策工具8.1复习笔记1.关税的基本分析(1)关税的概念①含义:关税作为最简单的贸易政策,指的是一国政府设置的海关依据国家制定的海关法则和税则,对通过关境的进出口商品所征收的税。

②特点:关税具有强制性、无偿性、固定性和涉外性的特点。

③分类:按课税计量标准分类,可以把关税分为从量税、从价税和混合税。

从量关税指的是对每单位进口商品征收固定的税额;从价关税则指的是按进口商品的价值收取一定比例的税收;混合关税指的是由一定比例的从价税加上一定比例的从量税构成的关税。

(2)供给和需求假定有两个国家——本国和外国,两国都生产某商品,且运输成本为零。

为了确定该商品的世界价格和贸易量,首先需要推导本国进口需求曲线和外国出口供给曲线。

推导过程见图8-1和8-2所示。

①本国进口需求曲线图8-1显示了本国进口需求曲线的推导过程。

在价格1P,本国消费者的需求量为1D,而本国生产者的供给量仅为1S,所以本国的进口需求量为11D S-。

如果价格上升为2P,那么本国消费者的需求量会降为2D,本国生产者的供给量会上升至2S,因此进口需求量也就降为22D S-。

这样,推导出进口需求曲线MD是向下倾斜的。

在点A P,没有贸易下的国内供给和需求相等,因而进口需求量为零。

图8-1推导本国进口需求曲线②外国出口供给曲线图8-2显示了外国出口供给曲线XS的推导过程。

在点1P,外国生产者的供给量为1S*,而外国消费者的需求量仅为1D*,所以可供出口的产品为11S D**-。

在点2P,外国生产者会将其供给量增加至2S*,外国消费者的需求量会降至2D*,因此出口供给量上升为22S D**-。

这样,推导出外国出口供给曲线是向上倾斜的。

如果价格下降到P*,则没有贸易下的外国A供给与需求相等,因而出口供给为零。

图8-2推导外国出口供给曲线③世界均衡图8-3表示的是当本国进口需求等于外国出口供给时,就实现了世界均衡。

在两条曲线的交点,对应的价格为P,此时世界的供给等于世界的需求。

第3章劳动生产率和比较优势:李嘉图模型一、概念题1.绝对优势(absolute advantage)答:绝对优势论是指由英国古典经济学的奠基人亚当·斯密提出的贸易理论,即各国以生产成本的绝对差异为基础、发挥各自的优势进行国际分工,并通过自由贸易增进共同利益的国际贸易理论斯密认为,国际贸易和国际分工的原因及基础是各国间存在的劳动生产率和生产成本的绝对差别。

一国如果在某种产品上具有比别国高的劳动生产率,就称该国在这一产品上就具有绝对优势。

2.贫民劳动论(pauper labor argument)答:贫民劳动论是指在国际贸易中,如果来自外国的竞争是建立在低工资的基础上,那么这种竞争是不公平的,而且会损害其他参与竞争国家的利益。

因此,贫民劳动论认为,为了保护本国利益,国内产业没有必要与低效率低工资的外国产业展开贸易。

但是,克鲁格曼却认为,贫民劳动论是对李嘉图比较优势的误解,因为本国决定进行贸易还是自己生产,关键是用本国自己的劳动力来衡量,与外国的低工资率并没有多大关系。

3.比较优势(comparative advantage)答:比较优势理论认为,国际贸易的基础并不限于劳动生产率上的绝对差别。

只要各国之间存在着劳动生产率上的相对差别,就会出现生产成本和产品价格的相对差别,从而使各国在不同的产品上具有比较优势,使国际分工和国际贸易成为可能。

根据李嘉图的比较优势贸易理论,每个国家都应集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较劣势”的产品。

4.生产可能性边界(production possibility frontier)答:生产可能性边界又称“生产可能性曲线”或“产品转换曲线”,是指在技术不变和资源充分利用的情况下,社会或单个厂商把全部资源充分地和有效率地用于生产商品所能获得的最大产量的各种组合的曲线。

生产可能性边界用于说明减少一种商品的产出量可以增加另一种商品的产出量的可能性。

在曲线之外的任何点都是不可能得到的,资源不可能实现这种配置,曲线内的点都可以得到,资源容易实现这种配置,只有曲线上的点代表资源充分利用下的最优效率。

第二章劳动生产率与比较优势李嘉图模型▪各国参与国际贸易的基本原因有两个:•首先,它们在气候、土地、资本、劳动力和技术等方面存在着千差万别。

•其次,它们试图通过贸易来达到规模经济。

▪李嘉图模型以国家间的技术差别为研究基础:•这些技术差别反映在劳动生产率上。

第二节单一要素经济▪假定存在一个经济社会(我们称之为本国),在这个经济社会中:•劳动是唯一的生产要素。

•只生产两种产品(葡萄酒和奶酪)。

•劳动的供给是既定的。

•每种产品的劳动生产率是既定的。

•所有的市场都是完全竞争的。

▪各个产业的劳动生产率表明了本国的技术水平,为简便起见,我们用单位产品劳动投入来表示劳动生产率。

•单位产品劳动投入指一单位产出所需要的劳动时间。

▪aLW表示生产一加仑葡萄酒的单位产品劳动投入。

▪aLC表示生产一磅奶酪的单位产品劳动投入。

▪L为本国的全部资源,即劳动供给。

一、生产可能性边界二、相对价格与供给▪在单一要素模型中,产品的供给是由相对价格与机会成本共同决定的。

▪PC-为奶酪的价格,PW-为葡萄酒的价格。

▪以葡萄酒衡量的奶酪的相对价格为PC/PW。

单一要素模型中不存在利润,因此每小时工资率等于一个工人在1小时内创造的价值。

第三节单一要素世界中的贸易▪模型假设:•在世界上有两个国家:本国和外国•每个国家生产两种产品:葡萄酒和奶酪•劳动是唯一的生产要素•在每个国家劳动的供给是既定的(L,L*)•每种产品的劳动生产率是固定的•劳动在两个国家之间不可流动•市场为完全竞争的•用*来表示外国的变量一、绝对优势和比较优势1、绝对优势Absolute Advantage•当一个国家能够以少于其他国家的劳动投入生产出同样单位的商品时,那么该国在生产这种商品上具有绝对优势。

•假设–这意味着本国在两种产品的生产上均具有绝对优势。

也就是说和外国相比,本国在两种产品的生产上效率更高。

–即使本国在两种产品上均具有绝对优势,互惠贸易也是由可能发生的。

贸易模式是由比较优势决定的。

第1篇国际贸易理论第2章世界贸易概览一、概念题1.发展中国家(developing countries)答:发展中国家是与发达国家相对的经济上比较落后的国家,又称“欠发达国家”或“落后国家”。

通常指第三世界国家,包括亚洲、非洲、拉丁美洲及其他地区的130多个国家。

衡量一国是否为发展中国家的具体标准有很多种,如经济学家刘易斯和世界银行均提出过界定发展中国家的标准。

一般而言,凡人均收入低于美国人均收入的五分之一的国家就被定义为发展中国家。

比较贫困和落后是发展中国家的共同特点。

2.服务外包(service outsourcing)答:服务外包是指企业将其非核心的业务外包出去,利用外部最优秀的专业化团队来承接其业务,从而使其专注于核心业务,达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对环境应变能力的一种管理模式。

20世纪90年代以来,随着信息技术的迅速发展,特别是互联网的普遍存在及广泛应用,服务外包得到蓬勃发展。

从美国到英国,从欧洲到亚洲,无论是中小企业还是跨国公司,都把自己有限的资源集中于公司的核心能力上而将其余业务交给外部专业公司,服务外包成为“发达经济中不断成长的现象”。

3.引力模型(gravity model)答:丁伯根和波伊赫能的引力模型基本表达式为:其中,T是i国与j国的贸易额,A为常量,i Y是i国的国内生产总值,j Y是j国的国ij内生产总值,D是两国的距离。

a、b、c三个参数是用来拟合实际的经济数据。

引力模型ij方程式表明:其他条件不变的情况下,两国间的贸易规模与两国的GDP成正比,与两国间的距离成反比。

把整个世界贸易看成整体,可利用引力模型来预测任意两国之间的贸易规模。

另外,引力模型也可以用来明确国际贸易中的异常现象。

4.第三世界(third world)答:第三世界这个名词原本是指法国大革命中的Third Estate(第三阶级)。

冷战时期,一些经济发展比较落后的国家为表示并不靠拢北约或华约任何一方,用“第三世界”一词界定自己。

《国际经济学》课后思考题(纯文字答案题目)第二章一:名词解释1、机会成本:机会成本是指当把一定的经济资源用于生产某种产品时放弃的另一些产品生产上最大的收益。

2、比较优势:如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本低于在其他国家生产该产品的机会成本的话,则这个国家在生产该种产品上就拥有比较优势。

3、提供曲线:提供曲线反映的是一国为了进口其某一数量的商品而愿意出口的商品数量。

二:简答简述对绝对优势理论的评价。

答:(1)意义:①主张自由经济,为自由贸易奠定了基础;②解释了贸易产生的部分原因;③首次论证了贸易双方都有益。

(2)缺陷:不具有普遍性。

(比如:一国在两种产品上都具有绝对优势或者劣势)4、对比较优势理论有哪些误解?答:①劳动生产率和竞争优势。

只有当一个国家的劳动生产率达到足以在国际竞争中立足的水平时,它才能从自由贸易中获利;②贫民劳动论。

如果来自外国的竞争是建立在低工资的基础上,那么这种竞争是不公平的,而且会损害其他参与竞争的国家;③剥削。

如果一个国家的工人比其他国家工人工资低,那么贸易就会使得这个国家受到剥削,使其福利恶化;6、专业化分工会进行的那么彻底吗?为什么?答:不会。

原因:①多种要素存在会减弱分工的趋势;②国家保护民族产业;③运输费用的存在(会导致非贸易品)。

7、试述李嘉图比较优势理论的局限性。

答:①预测了极端的专业化分工,而现实中不存在;②忽略了国际贸易对国内分工的影响,并据此认为一个国家始终能从国际贸易中获利;③忽略了各国资源不同也是产生国际贸易的重要原因;(仅认为技术不同导致劳动生产率不同,从而导致比较优势不同)④忽略了规模经济也可能是产生国际贸易的原因。

8、简述穆勒的相互需求原理。

答:商品的价格是由供求双方的力量共同决定的,市场行情也会自行调整,以使供求相等。

因此,商品的国际交换比率就是由两国相互的需求来决定的,并且将确定在双方各自对对方产品需求相等的水平上,这就是相互需求原理。

克鲁格曼《国际经济学》第8版笔记和课后习题详解第20章最优货币区和欧洲的经验20.1复习笔记1.欧洲单一货币的演变(1)1969~1978年欧洲货币改革的原因欧盟国家从20世纪60年代末开始努力寻求货币政策的一致性和汇率的更大稳定性,其主要有三个原因:一是影响世界经济的政策形势发生了变化;二是人们希望欧盟能发挥更大的作用;三是汇率的变动给欧盟带来了不少管理上的问题。

具体原因有两个:①为了提高欧洲在世界货币体系中的地位。

1969年的货币危机使得欧洲对美国将其国际货币职责放在其国家利益之前的可靠性失去信心。

面对美国越来越自私的政策,欧盟国家为了更加有效地维护自己的经济利益,决定在货币问题上采取一致行动。

②为了把欧盟变成一个真正的统一市场。

欧盟的长远目标就是要消除所有障碍,把欧盟变成一个巨大的统一的市场。

欧洲的政府官员认为,汇率的不确定性,是减少欧盟内部贸易的主要原因之一,只有在欧洲国家之间建立起固定的相互汇率,才能形成一个真正的统一欧洲市场。

(2)1979~1998年的欧洲货币体系(EMS)欧洲货币体系是欧洲共同体国家为实现经济一体化而于1979年3月13日建立的区域性金融体系。

当时参加的国家有联邦德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦和爱尔兰。

1984年9月希腊加入,1987年5月12日西班牙加入,1987年11月10日葡萄牙加入,1995年1月1日奥地利、芬兰和瑞典加入。

欧洲货币体系的主要内容包括三个方面:①创建欧洲货币单位。

欧洲货币单位是欧洲货币体系的中心内容。

在结构上,欧洲货币单位与欧洲记账单位相同,都是由成员国的一定量的货币组成,是一个货币“篮子”。

与欧洲记账单位的本质区别是,欧洲货币单位不仅可以作为价值尺度给资产和负债标价,而且还是一种支付手段,在许多方面发挥着货币的功能。

所以,欧洲货币单位既是一个货币“篮子”,也是一种“篮子货币”。

②建立双重的中心汇率制,以保证成员国汇率的稳定。

克鲁格曼《国际经济学》第8版笔记和课后习题详解

第3章劳动生产率和比较优势:李嘉图模型

3.1复习笔记

1.绝对优势和比较优势

(1)绝对优势理论

绝对优势理论是指以各国生产成本的绝对差异为基础进行国际专业化分工,并通过自由贸易获得利益的一种国际贸易理论。

英国古典经济学家亚当·斯密在1776年的巨著《国富论》中提出:在两国生产两种商品的情形下,其中一国在一种商品的生产中具有较高效率,另一国在另一种商品的生产中具有较高效率,则两国在不同商品上分别具有绝对优势。

此时,如果两国根据各自的绝对优势进行专业化生产,并相互进行交换,双方均能从贸易中获益。

(2)比较优势理论

比较优势理论是指以各国生产成本的相对差异为基础进行国际专业化分工,并通过自由贸易获得利益的一种国际贸易理论。

英国古典经济学家大卫·李嘉图在其《政治经济学及赋税原理》一书中提出:在两国生产两种商品的情形下,其中一国在两种商品生产上均占据绝对优势,另一国在两种商品生产上均处于绝对劣势,则优势国可以专门生产优势较大的那种商品,劣势国可以专门生产劣势较小的那种商品,通过专业化分工和国际交换,双方仍能从中获益。

可以概括为:“两利相权取其重,两弊相权取其轻”。

2.单一要素经济

(1)基本假设

假定存在一个只有一种生产要素的经济社会,称之为“本国”;本国只生产两种产品:

葡萄酒和奶酪;用单位产品劳动投入来表示劳动生产率,即生产1磅奶酪或1加仑葡萄酒所需要投入的劳动小时数,令LW a 和LC a 分别为生产葡萄酒和奶酪的单位产品劳动投入;令L 为本国的全部资源,即劳动总供给。

(2)生产可能性边界

生产可能性边界表示在技术不变和资源充分利用的情况下,社会或单个厂商把全部资源充分地和有效率地用于生产商品所能获得的最大产量的各种组合。

单一生产要素国家的生产可能性边界是一条直线。

图3-1中的直线PF 表示本国的生产可能性边界。

图3-1本国的生产可能性边界

如图3-1所示,直线PF 表示当葡萄酒产量给定时奶酪的最大可能产量,也表示当奶酪产量给定时葡萄酒的最大可能产量。

斜率的绝对值等于用葡萄酒衡量的奶酪的机会成本/LC LW a a 。

(3)相对价格与供给

令C P 和W P 分别为奶酪和葡萄酒的价格。

奶酪部门每小时的工资率等于/C LC P a ,葡萄酒部门的每小时工资率等于/W LW P a 。

如果//C W LC LW P P a a >,表明奶酪部门的工资率比较高,本国就会专门生产奶酪;如果

//C W LC LW P P a a <,本国就会专门生产葡萄酒。

只有当//C W LC LW P P a a =时,本国才会生产两

种产品。

可见,价格与生产之间的关系是:当一个国家的奶酪的相对价格高于它的机会成本时,该国就专门生产奶酪;当奶酪的相对价格低于它的机会成本时,该国就专门生产葡萄酒。

(4)单一要素世界中的贸易

①基本假设

假设有两个国家:本国和外国;每个国家只有一种生产要素(劳动),能生产两种产品:葡萄酒和奶酪;令L 为本国的劳动总供给,令LW a 和LC a 分别为本国的葡萄酒和奶酪的单位产品劳动投入量。

L '表示外国的劳动总供给,外国葡萄酒和奶酪的单位产品劳动投入分别

用LW a *和LC a *表示。

假设//LC LC LW LW

a a a a **<,即本国奶酪部门的相对劳动生产率高于葡萄酒部门的相对劳动生产率。

②外国的生产可能性边界

图3-2中的P F **表示外国的生产可能性边界。

图3-2外国的生产可能性边界

如图3-2所示,由于生产可能性边界的斜率等于用葡萄酒衡量的奶酪的机会成本,所以外国的生产可能性边界比本国的陡。

③相对价格的确定

贸易发生后,相对供给和相对需求决定相对价格。

在图3-3中,RD 是相对需求曲线,

RS 是相对供给曲线,世界相对价格由曲线RD

和曲线RS 的交点确定。

图3-3世界相对供给和相对需求

图3-3中的RS 曲线表明,如果奶酪的世界相对价格/C W P P 跌到/LC LW a a 之下,奶酪的供给就为零;当奶酪的相对价格等于/LC LW a a 时,本国可任意选择两种产品的相对供给量,从而出现了供给曲线RS 在/LC LW a a 上的水平段;如果奶酪的相对价格位于/LC LW a a 和/LC LW a a **之间,奶酪的相对供给量就是//LC LW

L a L a **;当//C W LC LW P P a a **=时,外国生产葡萄酒还是奶酪都一样,供给曲线又出现了一个水平段;最后,当//C W LC LW

P P a a **>时,本国和外国都将只生产奶酪,奶酪的相对供给变成了无穷大。

奶酪的均衡相对价格由相对供给和相对需求曲线的交点决定。

图3-3表明,相对需求曲线RD 与相对供给曲线RS 相交于点1,与此对应的奶酪相对价格位于两国贸易前的奶酪相对价格之间。

在这种情况下,各国都只生产自己具有比较优势的产品:本国只生产奶酪,外国只生产葡萄酒。

如果相对需求曲线是RD ',那么,相对供给曲线和相对需求曲线就会相交于点2,即RS 曲线水平段上的一点。

④贸易所得

贸易所得是指一个国家从国际贸易活动中获得的利益,主要有以下三点:

a.如果把贸易看作一种间接生产方式,那么本国通过出口奶酪换取葡萄酒的间接“生产”方式比直接生产葡萄酒的效率高;同样地,外国也可以通过出口葡萄酒换取奶酪的方式

更有效地“生产”奶酪。

b.贸易使得消费可能性扩张,如图3-4所示。

图3-4贸易使得消费可能性扩张

从图3-4可以看出,贸易前,消费可能性曲线与生产可能性边界是一致的(图3-4中的直线PF和直线P F**)。

通过国际贸易,图3-4(a)中的直线TF表示本国新的消费可能性曲线,图3-4(b)中的直线T F**表示外国新的消费可能性曲线。

可见,贸易扩大了各国消费选择的范围,提高了各国居民的福利水平。

c.参与国际市场竞争有利于克服国内垄断、实现规模经济以及学习效应的发挥等。

3.对比较优势的误解

(1)误解一:只有当一个国家的生产率达到足以在国际竞争中立足的水平时,它才能从自由贸易中获益。

这种观点没有理解李嘉图模型的实质:贸易的获益取决于比较优势而非绝对优势。

(2)误解二:如果来自外国的竞争是建立在低工资的基础上,那么这种竞争是不公平的,而且会损害其他参与竞争的国家(也被称为“贫民劳动论”)。

事实上,本国决定进行贸易还是自己生产,关键是用本国自己的劳动力来衡量,与外国的低工资率并没有多大关系。

(3)误解三:如果一个国家的工人比其他国家工人的工资低,那么贸易就会使这个国

家受到了剥削并使福利恶化。

克鲁格曼根据实证分析证实,如果外国工人的工资比本国工人的工资低,且外国拒绝与本国贸易从而拒绝被“剥削”,那么,其实际工资将会更低。

可见,拒绝出口和贸易反而会使一个国家陷入更加贫困的境地。

4.多种产品模型中的比较优势

(1)建立模型

假定世界上只有两个国家:本国和外国;每一个国家都能消费和生产N 种不同的产品

(1、2、3、……N );假设Li a 为本国某种产品的单位产品劳动投入,Li a *为相应的外国产品

的单位产品劳动投入(其中i 为该种产品的编号)。

为分析贸易,将每一种产品的本国和外

国的单位产品劳动投入之比/Li Li a a *计算出来,并按比值重新编号。

比值越低,产品编号就越小:312123

L LN L L L L L LN a a a a a a a a ****<<<< 。

(2)相对工资和专业分工

假设w 为本国的小时工资率,w *为外国的小时工资率,两国的工资率之比是/w w *。

如

果Li Li wa w a **<,那么在本国生产产品i 的成本就比较低。

如果Li Li wa w a **>,那么在外国生产

产品i 的成本就比较低。

根据假设

312123

L LN L L L L L LN a a a a a a a a ****<<<< ,专业分工的法则就是根据两国的工资率/w w *将按编号排序的产品从中断开,左边的所有产品由本国来生产,右边的所有产品由外国来生产。

(3)相对工资的确定

可以用图3-5来说明相对工资的确定。

RD 表示世界市场上对本国劳动的相对需求,RS 表示世界市场上本国劳动的相对供给。

假定劳动的供给不随工资变化而变化,那么RS 曲线就是一条垂直于横轴的直线。

在专业化生产布局不变时,图3-5中的曲线会平缓地向下倾斜;在生产布局发生变化导致相对需求突然下跌时,图3-5中的曲线是一条水平线。

这些。