汉书地理志之汉代行政区划及人口

- 格式:doc

- 大小:285.51 KB

- 文档页数:3

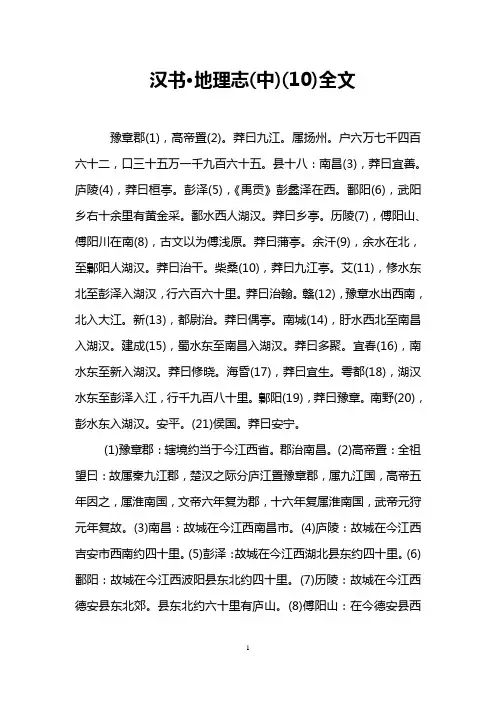

汉书·地理志(中)(10)全文豫章郡(1),高帝置(2)。

莽曰九江。

属扬州。

户六万七千四百六十二,口三十五万一千九百六十五。

县十八:南昌(3),莽曰宜善。

庐陵(4),莽曰桓亭。

彭泽(5),《禹贡》彭蠡泽在西。

鄱阳(6),武阳乡右十余里有黄金采。

鄱水西人湖汉。

莽曰乡亭。

历陵(7),傅阳山、傅阳川在南(8),古文以为傅浅原。

莽曰蒲亭。

余汗(9),余水在北,至鄡阳人湖汉。

莽曰治干。

柴桑(10),莽曰九江亭。

艾(11),修水东北至彭泽入湖汉,行六百六十里。

莽曰治翰。

赣(12),豫章水出西南,北入大江。

新(13),都尉治。

莽曰偶亭。

南城(14),盱水西北至南昌入湖汉。

建成(15),蜀水东至南昌入湖汉。

莽曰多聚。

宜春(16),南水东至新入湖汉。

莽曰修晓。

海昏(17),莽曰宜生。

雩都(18),湖汉水东至彭泽入江,行千九百八十里。

鄡阳(19),莽曰豫章。

南野(20),彭水东入湖汉。

安平。

(21)侯国。

莽曰安宁。

(1)豫章郡:辖境约当于今江西省。

郡治南昌。

(2)高帝置:全祖望曰:故属秦九江郡,楚汉之际分庐江置豫章郡,属九江国,高帝五年因之,属淮南国,文帝六年复为郡,十六年复属淮南国,武帝元狩元年复故。

(3)南昌:故城在今江西南昌市。

(4)庐陵:故城在今江西吉安市西南约四十里。

(5)彭泽:故城在今江西湖北县东约四十里。

(6)鄱阳:故城在今江西波阳县东北约四十里。

(7)历陵:故城在今江西德安县东北郊。

县东北约六十里有庐山。

(8)傅阳山:在今德安县西北十余里。

(9)余汗:故城即今江西余于县治。

(10)柴桑:故城在今江西九江市西约十里。

县因柴桑山而得名。

(11)艾:故城在今江西修水县西约五十里。

(12)赣:故城在今江西赣州市西十余里。

(13)新(g n)):故城即今江西清江县治。

(14)南城:故城在今江西南城县东南二十余里。

(15)建成:故城即今江西高安县治。

(16)宜春:故城即今江西宜春县治。

(17)海昏:故城在今江西永修县西北数里。

汉代地方行政区划一、背景介绍汉代是中国历史上一个重要的朝代,其政治、经济、文化等方面都有着重要的贡献。

在地方行政区划方面,汉代也进行了一系列的改革和完善。

二、汉代地方行政区划的演变1.西汉初期西汉初期,地方行政区划主要是郡县制。

郡是中央政府派驻的官员管理的区域,而县则是郡下设立的行政单位。

当时全国共设有36个郡和1050个县。

2.中期到了汉武帝时期,地方行政区划发生了一些变化。

首先,他将原来的36个郡调整为13个州,每个州下辖数个县。

其次,在这些州之外还设置了四十余个属国和诸侯国。

此外,还设立了大量乡镇、坊市等基层行政单位。

3.晚期到了东汉时期,地方行政区划又发生了一些变化。

首先,取消了州制,改为郡县制;其次,在原有基础上增加了一些新的行政单位,如都尉、监、庐江等。

三、汉代地方行政区划的特点1.中央集权汉代地方行政区划的特点之一是中央集权。

尽管地方行政单位增多,但仍然是由中央政府派驻的官员来管理,而且这些官员都是由皇帝任命的。

2.地方自治汉代地方行政区划的另一个特点是地方自治。

虽然中央政府对地方有着很大的控制力,但在实际操作过程中也允许一定程度上的自主权。

比如,在县级单位下设立了乡、镇等基层行政单位,使得地方能够更好地管理自己的事务。

3.保障军事需求汉代地方行政区划还有一个特点就是为了保障军事需求而设置了许多边防、屯田等单位。

这些单位不仅可以维护边疆安全,还可以为中央提供军粮、战马等物资。

四、总结汉代地方行政区划的演变和特点反映了当时中国社会和国家制度的发展状况。

尽管在后来的历史进程中发生了很多变化,但汉代留下的这些制度和经验仍然对后世产生了重要的影响。

汉代地方行政区划一、背景介绍汉代是中国历史上一个非常重要的朝代,其统治时间长达四个多世纪,对中国历史和文化产生了深远的影响。

在汉代,地方行政区划的制度也经历了一些变化与发展。

本文将详细介绍汉代地方行政区划的演变和特点。

二、郡县制的建立2.1 初期地方行政区划在西汉初期,地方行政区划主要是以郡县制为基础的。

郡是最高级别的行政区,下设县,县下辖乡,乡下辖村。

每个郡县由一位郡守或县令负责管理,负责治理各项事务,如土地管理、税收征收、人口普查等。

这种地方行政区划模式在汉代初期得到了广泛应用。

2.2 郡国制的出现汉武帝时期,郡县制逐渐暴露出一些问题,如行政效率低下、地方利益不能得到有效保障等。

于是,汉武帝开始推行郡国制,将一些特定地区升级为国。

国相当于郡的上级单位,由国相负责管理国中的各项事务。

而郡的地位相应下降,只负责管理郡县之间的事务。

这种郡国制的模式在汉代中后期逐渐得到全面推行。

三、地方行政区划的调整3.1 三公九卿的设立在汉代,还出现了三公和九卿的官职,它们与地方行政区划的调整和管理密切相关。

三公分别是太尉、大司马和御史大夫,负责监察地方官员和处理重要政务。

九卿是由九个部门组成的官署,分别负责各种行政事务。

这些官员的设置和调整,对地方行政区划的管理和改革起到了重要作用。

3.2 行省制的创立为了进一步加强中央对地方行政的控制,东汉末年创立了行省制。

行省是以地域为基础的上级行政单位,其下设郡县。

行省设有刺史作为行政管理的具体负责人,由朝廷任命。

行省制的实施,使中央政府对地方行政的控制更加精细化。

四、地方行政区划的特点4.1 周边民族的自治在汉代的地方行政区划中,还体现了对周边民族的一定程度的自治。

例如,在西南地区的巴蜀地区,汉朝采取了设立内史来管理当地事务的措施,给予了当地一定的自治权,提高了治理效果。

4.2 区划灵活性汉代地方行政区划的一个鲜明特点是其灵活性。

朝廷可以根据实际情况随时对地方行政区划进行调整,增设或撤销郡县,以适应不同地区的需求。

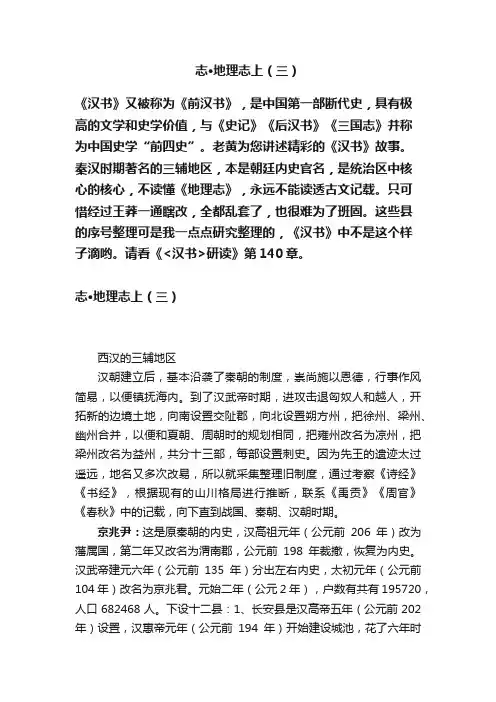

志·地理志上(三)《汉书》又被称为《前汉书》,是中国第一部断代史,具有极高的文学和史学价值,与《史记》《后汉书》《三国志》并称为中国史学“前四史”。

老黄为您讲述精彩的《汉书》故事。

秦汉时期著名的三辅地区,本是朝廷内史官名,是统治区中核心的核心,不读懂《地理志》,永远不能读透古文记载。

只可惜经过王莽一通瞎改,全都乱套了,也很难为了班固。

这些县的序号整理可是我一点点研究整理的,《汉书》中不是这个样子滴哟。

请看《<汉书>研读》第140章。

志·地理志上(三)西汉的三辅地区汉朝建立后,基本沿袭了秦朝的制度,崇尚施以恩德,行事作风简易,以便镇抚海内。

到了汉武帝时期,进攻击退匈奴人和越人,开拓新的边境土地,向南设置交阯郡,向北设置朔方州,把徐州、梁州、幽州合并,以便和夏朝、周朝时的规划相同,把雍州改名为凉州,把梁州改名为益州,共分十三部,每部设置刺史。

因为先王的遗迹太过遥远,地名又多次改易,所以就采集整理旧制度,通过考察《诗经》《书经》,根据现有的山川格局进行推断,联系《禹贡》《周官》《春秋》中的记载,向下直到战国、秦朝、汉朝时期。

京兆尹:这是原秦朝的内史,汉高祖元年(公元前206年)改为藩属国,第二年又改名为渭南郡,公元前198年裁撤,恢复为内史。

汉武帝建元六年(公元前135年)分出左右内史,太初元年(公元前104年)改名为京兆君。

元始二年(公元2年),户数有共有195720,人口682468人。

下设十二县:1、长安县是汉高帝五年(公元前202年)设置,汉惠帝元年(公元前194年)开始建设城池,花了六年时间建成。

户数共有80800个,人口246200人,王莽时期叫做常安。

2、新丰县在骊山的北面,以前是骊戎国,秦朝叫做骊邑,汉高祖七年(公元前200年)设置。

3、船司空县,王莽时期叫做船利。

4、蓝田县的山中出产美玉,有虎侯山祠,为秦孝公时期设置。

5、华阴县是以前的阴晋,秦惠文王六年(公元前332年)改名叫做宁秦,汉高帝八年(公元前199年)改名叫做华阴。

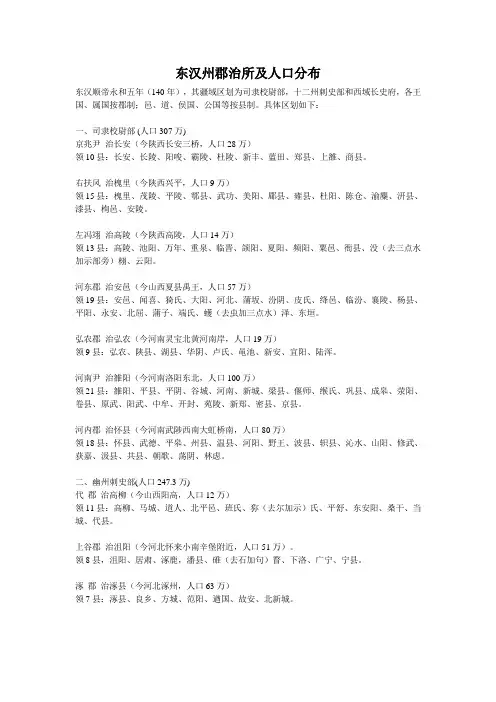

东汉州郡治所及人口分布东汉顺帝永和五年(140年),其疆域区划为司隶校尉部,十二州刺史部和西域长史府,各王国、属国按郡制;邑、道、侯国、公国等按县制。

具体区划如下:一、司隶校尉部 (人口307万)京兆尹治长安(今陕西长安三桥,人口28万)领10县:长安、长陵、阳唆、霸陵、杜陵、新丰、蓝田、郑县、上雒、商县。

右扶风治槐里(今陕西兴平,人口9万)领15县:槐里、茂陵、平陵、鄠县、武功、美阳、郿县、雍县、杜阳、陈仓、渝麇、汧县、漆县、栒邑、安陵。

左冯翊治高陵(今陕西高陵,人口14万)领13县:高陵、池阳、万年、重泉、临晋、颌阳、夏阳、频阳、粟邑、衙县、没(去三点水加示部旁)栩、云阳。

河东郡治安邑(今山西夏县禹王,人口57万)领19县:安邑、闻喜、猗氏、大阳、河北、蒲坂、汾阴、皮氏、绛邑、临汾、襄陵、杨县、平阳、永安、北屈、蒲子、端氏、蠖(去虫加三点水)泽、东垣。

弘农郡治弘农(今河南灵宝北黄河南岸,人口19万)领9县:弘农、陕县、湖县、华阴、卢氏、黾池、新安、宜阳、陆浑。

河南尹治雒阳(今河南洛阳东北,人口100万)领21县:雒阳、平县、平阴、谷城、河南、新城、梁县、偃师、缑氏、巩县、成皋、荥阳、卷县、原武、阳武、中牟、开封、苑陵、新郑、密县、京县。

河内郡治怀县(今河南武陟西南大虹桥南,人口80万)领18县:怀县、武德、平皋、州县、温县、河阳、野王、波县、轵县、沁水、山阳、修武、获嘉、汲县、共县、朝歌、荡阴、林虑。

二、幽州刺史部(人口247.3万)代郡治高柳(今山西阳高,人口12万)领11县:高柳、马城、道人、北平邑、班氏、狝(去尔加示)氏、平舒、东安阳、桑干、当城、代县。

上谷郡治沮阳(今河北怀来小南辛堡附近,人口51万)。

领8县,沮阳、居肃、涿鹿,潘县、碓(去石加句)瞀、下洛、广宁、宁县。

涿郡治涿县(今河北涿州,人口63万)领7县:涿县、良乡、方城、范阳、遒国、故安、北新城。

广阳郡治蓟县(今北京西南城区,人口28万)。

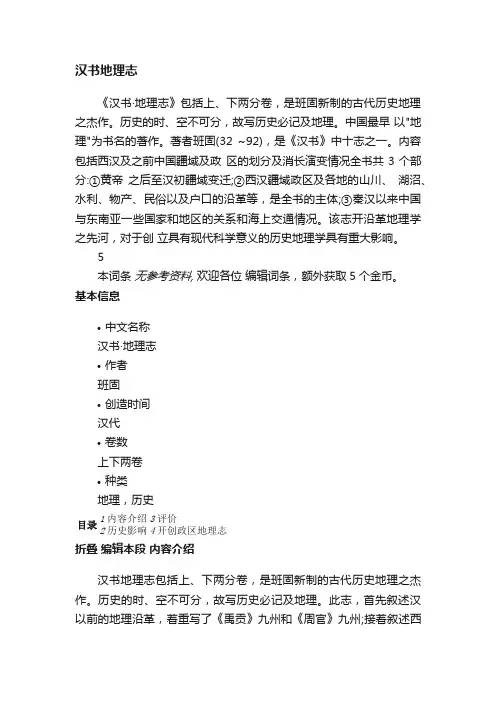

汉书地理志《汉书·地理志》包括上、下两分卷,是班固新制的古代历史地理之杰作。

历史的时、空不可分,故写历史必记及地理。

中国最早以"地理"为书名的著作。

著者班固(32 ~92),是《汉书》中十志之一。

内容包括西汉及之前中国疆域及政区的划分及消长演变情况全书共3个部分:①黄帝之后至汉初疆域变迁;②西汉疆域政区及各地的山川、湖沼、水利、物产、民俗以及户口的沿革等,是全书的主体;③秦汉以来中国与东南亚一些国家和地区的关系和海上交通情况。

该志开沿革地理学之先河,对于创立具有现代科学意义的历史地理学具有重大影响。

5本词条无参考资料, 欢迎各位编辑词条,额外获取5个金币。

基本信息•中文名称汉书·地理志•作者班固•创造时间汉代•卷数上下两卷•种类地理,历史目录1内容介绍2历史影响3评价4开创政区地理志折叠编辑本段内容介绍汉书地理志包括上、下两分卷,是班固新制的古代历史地理之杰作。

历史的时、空不可分,故写历史必记及地理。

此志,首先叙述汉以前的地理沿革,着重写了《禹贡》九州和《周官》九州;接着叙述西汉的地理,以郡国为条,用本文加注的形式,依次写各郡国及其下属县、道、侯国的地理概况,诸如郡县的民户、人口,废置并分更名的历史,各项特产,都尉、铁官、盐官、工官等治所,山川湖泽,关塞要隘,名胜古迹,道路交通,等等;并总记了西汉平帝时郡、国、县、道、侯国的总数,全国的幅员,土地面积,定垦田、不可垦地、可垦不可垦地,民户、人口总数等;再就是参考了《史记·货殖列传》写各地风俗特产的内容,汇总了刘向"略言其地分"、朱赣"条其风俗"的成果,加以班固本人对历史和地理的了解和研究,按经济和风俗特点区分地域,写了各个地域的范围、历史、地理、民生、风俗和特点,以及中外交通和交流的情况。

从而大大地拓展了史学研究的范围,对后世发生了深远的影响。

本志重点在"风俗",意在说明地理与政治的关系,提示为政者注意各地风俗,从地理实际出发以施其政。

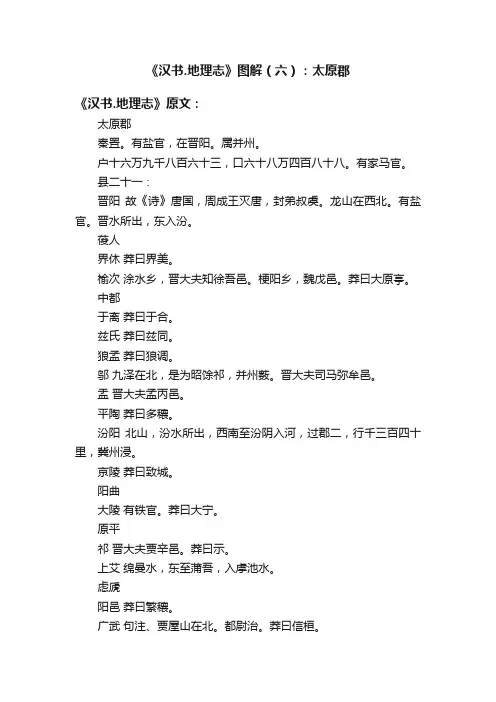

《汉书.地理志》图解(六):太原郡《汉书.地理志》原文:太原郡秦置。

有盐官,在晋阳。

属并州。

户十六万九千八百六十三,口六十八万四百八十八。

有家马官。

县二十一:晋阳故《诗》唐国,周成王灭唐,封弟叔虞。

龙山在西北。

有盐官。

晋水所出,东入汾。

葰人界休莽曰界美。

榆次涂水乡,晋大夫知徐吾邑。

梗阳乡,魏戊邑。

莽曰大原亭。

中都于离莽曰于合。

兹氏莽曰兹同。

狼孟莽曰狼调。

邬九泽在北,是为昭馀祁,并州薮。

晋大夫司马弥牟邑。

盂晋大夫孟丙邑。

平陶莽曰多穰。

汾阳北山,汾水所出,西南至汾阴入河,过郡二,行千三百四十里,冀州浸。

京陵莽曰致城。

阳曲大陵有铁官。

莽曰大宁。

原平祁晋大夫贾辛邑。

莽曰示。

上艾绵曼水,东至蒲吾,入虖池水。

虑虒阳邑莽曰繁穰。

广武句注、贾屋山在北。

都尉治。

莽曰信桓。

讲解及图示:太原郡,始置于秦代,汉初曾被并入韩国、代国、太原国,汉武帝元鼎三年(前114年)重新设立太原郡,郡治在晋阳。

太原郡在汉代属于并州刺史部的管区。

汉武帝元封五年(前106年),除京师附近七郡归属司隶之外,全国其余地区都被分为十三个监察区域,称十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。

其中,并州刺史部和朔方刺史部都位于疆域的正北方向。

到了东汉,朔方刺史部被并入并州刺史部,加上司隶仍称“十三部”。

东汉末,刺史改为州牧,州正式成为郡以上的一级行政区划。

而太原郡的归属则始终未变。

西汉并州、朔方刺史部的地域范围太原郡在并州、朔方刺史部内的相对位置西汉末的太原郡下辖21个县:1.晋阳县。

古唐国,晋国始封地。

秦汉太原郡治。

治所在晋阳城(今山西太原市西南古城营村)。

2.葰[suǒ]人县。

秦代为霍人县。

治所在今山西繁峙县东三里圣水头村。

3.界休县。

治所在今山西介休市东南十五里。

西晋改为介休县。

4.榆次县。

治所即今山西省晋中市榆次区。

5.中都县。

治所在今山西平遥县西南。

6.于离县。

治所在今吕梁市离石区吴城镇吴城村。

7.兹氏县。

汉初夏侯婴之封地。

治所在今山西省汾阳市东南。

浅析《汉书·地理志》中区域划分的依据摘要:《汉书·地理志》是我国第一部正史地理志,它是班固辑录刘向的“域分”和朱赣的“风俗”并在《史记·货殖列传》的基础上加以整理和改编而成。

《汉书·地理志》将当时全国划分为十三个区域并概述了各个区域的情况。

探悉其中地理分区的依据,对于研究我国古代地理分区思想有着重要的参考价值。

关键词:《汉书·地理志》区域划分《汉书·地理志》中的分区思想,有着多方面的依据。

这些因素同时也是相互影响和相互渗透的。

其中关于风俗文化地理的辑录和整理,不仅是其分区的主要依据,而且也为后世保留了大量的地理资料,有着重要的史料价值。

首先,分野的概念贯穿《汉书·地理志》分区论述的始终。

古人在天文星宿与地理单元之间,人为地建立起相互对应的关系,这就是天地相通的“分野”学说。

按照这种分野的观念,天上的星辰分为十二次,与之相配的是地上的十二国。

因为春秋战国时期列国各自为政,对风俗文化的变迁产生了很大的影响。

《汉书·地理志》继承和发展了春秋以来的分野思想,集中概括了汉人的分野意识。

这种分野的概念,对两汉区域观念影响甚大。

分野之说,虽带有浓厚的神秘文化色彩,但它所划定的地理单位,大体是沿用战国政治地理系统。

这表现出汉人对古代政治文化的尊重和继承。

《汉书·地理志》中区域划分的主要依据就是风俗文化。

而其中体现的影响风俗文化的有自然地理、人文环境、社会政治、经济、历史传统等相关因素。

这也都是《汉书·地理志》中区域划分思想的依据。

在该部分的开头,班固就对风俗作了权威性的阐释:凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风;好恶取舍,动静亡常,随主上之情欲,故谓之俗。

《汉书·地理志》中关于风俗的详细描述,对各个区域风俗文化的不同,以及影响风俗文化的自然地理和人文地理因素,都作了饱满的分析。

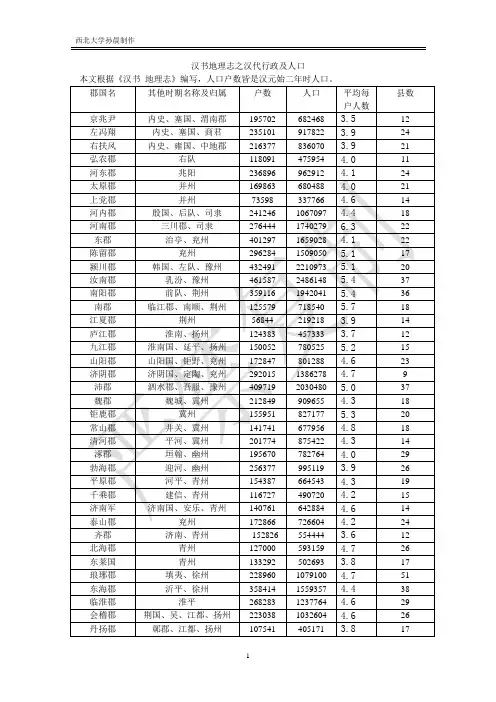

汉书地理志之汉代行政及人口本文根据《汉书地理志》编写,人口户数皆是汉元始二年时人口。

县数郡国名其他时期名称及归属户数人口平均每户人数京兆尹内史、塞国、渭南郡195702 682468 3.5 12 左冯翔内史、塞国、商君235101 917822 3.9 24 右扶风内史、雍国、中地郡216377 836070 3.9 21 弘农郡右队118091 475954 4.0 11 河东郡兆阳236896 962912 4.1 24 太原郡并州169863 680488 4.0 21 上党郡并州73598 337766 4.6 14 河内郡殷国、后队、司隶241246 1067097 4.4 18 河南郡三川郡、司隶276444 1740279 6.3 22 东郡治亭、兖州401297 1659028 4.1 22 陈留郡兖州296284 1509050 5.1 17 颍川郡韩国、左队、豫州432491 2210973 5.1 20 汝南郡乳汾、豫州461587 2486148 5.4 37 南阳郡前队、荆州359116 1942041 5.4 36 南郡临江郡、南顺、荆州125579 718540 5.7 18 江夏郡荆州56844 219218 3.9 14 庐江郡淮南、扬州124383 457333 3.7 12 九江郡淮南国、延平、扬州150052 780525 5.2 15 山阳郡山阳国、钜野、兖州172847 801288 4.6 23 济阴郡济阴国、定陶、兖州292015 1386278 4.7 9 沛郡泗水郡、吾服、豫州409719 2030480 5.0 37 魏郡魏城、冀州212849 909655 4.3 18 钜鹿郡冀州155951 827177 5.3 20 常山郡井关、冀州141741 677956 4.8 18 清河郡平河、冀州201774 875422 4.3 14 涿郡垣翰、幽州195670 782764 4.0 29 勃海郡迎河、幽州256377 995119 3.9 26 平原郡河平、青州154387 664543 4.3 19 千乘郡建信、青州116727 490720 4.2 15 济南军济南国、安乐、青州140761 642884 4.6 14 泰山郡兖州172866 726604 4.2 24 齐郡济南、青州152826 554444 3.6 12 北海郡青州127000 593159 4.7 26 东莱国青州133292 502693 3.8 17 琅琊郡填夷、徐州228960 1079100 4.7 51 东海郡沂平、徐州358414 1559357 4.4 38 临淮郡淮平268283 1237764 4.6 29 会稽郡荆国、吴、江都、扬州223038 1032604 4.6 26 丹扬郡鄣郡、江都、扬州107541 405171 3.8 17豫章郡九江、扬州67462 351965 5.2 18 桂阳郡南平、荆州28119 156488 5.6 11 武陵郡建平、荆州34177 185758 5.4 13 零陵郡九疑、荆州21092 139368 6.6 10 汉中郡新成、益州101570 300614 3.0 12 广汉郡就都、益州167499 662249 4.0 13 蜀郡导江、益州268279 1245929 4.6 15 键为郡西顺、益州109419 489486 4.5 12 越巂郡集嶲、益州61280 408450 6.7 15 益州郡就新、益州81946 580463 7.1 24 牂柯郡同亭、益州24219 153360 6.3 17 巴郡益州158643 708148 4.5 11 武都郡乐平51376 235560 4.6 9 陇西郡厌戎53964 236824 4.4 11 金城郡西海38270 139648 3.6 13 天水郡填戎、汉阳60370 261348 4.3 16 武威郡张掖17581 76419 4.3 10 张掖郡设屏24352 58731 2.4 10 酒泉郡铺平18137 76726 4.2 9 敦煌郡敦德11200 38335 3.4 6 安定郡/ 42725 143294 3.4 21 北地郡威成64461 210688 3.3 19 上郡翟国、并州103583 606658 5.9 23 西河郡归新、并州136390 698836 5.1 36 朔方郡沟搜、并州34338 136628 4.0 10 五原郡获降、并州39322 231328 5.9 16 云中郡受降、并州38303 173270 4.5 11 定襄郡得降、并州38559 133144 3.5 12 雁门郡填狄、并州73138 293454 4.0 14 代郡厌狄、幽州56771 278754 4.9 18 上谷郡朔调、幽州36008 117762 3.3 15 渔阳郡通路、幽州68802 256116 3.7 12 右北平郡北顺、幽州66689 320780 4.8 16 辽西郡幽州72654 352325 4.8 14 辽东郡幽州55972 272539 4.9 18 玄菟郡下句骊、幽州45006 221845 4.9 3 乐浪郡乐鲜、幽州62812 406748 6.5 25 南海郡交州19613 94253 4.8 6 郁林郡郁平、交州12415 71162 5.7 12 苍梧郡新广、交州24379 146160 6.0 10 交趾郡交州92440 746237 8.1 10 合浦郡桓河、交州15398 78980 5.1 5 九真郡/ 35743 166013 4.6 7日南郡交州15460 69485 4.5 5 赵国邯郸、桓亭、冀州84202 349952 4.2 4 广平国平干国、富昌、冀州27984 198558 7.1 16 真定国冀州37126 178616 4.8 4 中山国常山、冀州160873 668080 4.2 14 信都国广川国、新博、冀州65556 304384 4.6 17 河间国朔定45043 187662 4.2 4 广阳国燕国、广阳郡、广友20740 70658 3.4 4 甾川国北海50289 227031 4.5 3 胶东国齐国、郁秩72002 213331 3.0 8 高密国胶西国40531 192536 4.8 5 城阳国齐、莒陵、兖州56642 255784 4.5 4 淮阳国新平、兖州135544 981423 7.2 9 梁国陈定、豫州38709 106752 2.8 8东平国济东国、大河郡、东平国、有盐、兖州118045 6073815.16鲁国豫州118045 607381 5.1 6 楚国彭城郡、和乐、徐州114738 497804 4.3 7 泗水国东海郡、水顺25025 119114 4.8 3 广陵国江都、广陵、江平、徐州36773 178616 4.9 4 六安国衡山国、安风38345 178616 4.7 5 长沙国填蛮、荆州43470 235825 5.4 13 计算总计郡国103 13189607 55938726 4.2 1577 汉书总计郡国1031223306259594978 4.9 1314。

汉书·地理志(中)(2)全文江夏郡(1),高帝置。

属荆州。

户五万六千八百四十四,口二十一万九千二百一十八。

县十四:西陵(2),有云梦官。

莽曰江阳。

竟陵(3),章山在东北(4),古文以为内方山。

郧乡,楚郧公邑。

莽曰守平。

西阳(5),襄(6),莽曰襄非。

邾(7),衡山王吴芮都。

轪(8),故弦子国。

鄂(9),安陆(10),横尾山在东北,古文以为陪尾山。

沙羡(11),蕲春(12)(13),云杜(14),下雉(15),莽曰闰光。

钟武(16)。

侯国。

莽曰当利。

(1)江夏郡:辖境为今湖北东部及河南信阳市部分地区。

王先谦曰:据《江水注》,郡治安陆;《续志》后汉治西陵。

(2)西陵:故城在今湖北新洲县西。

(3)竟陵:故城在今湖北潜江县西北。

(4)章山:在今潜江县西北、钟祥县南。

(5)西阳:故城在今河南光山县西。

(6)襄:王陵为襄侯,故此当是封国。

地点无考。

后汉省。

(7)邾:故城在今湖北黄冈县西北。

(8)轪(d i):故城在今河南光山县西北息县界。

(9)鄂:故城在今湖北黄冈县南。

(10)安陆:故城在今湖北安陆县西北。

(11)沙羡:故城在今湖北武昌西。

(12)薪春:故城在今湖北蕲春县西南。

(13)(m ng):故城在今河南罗山县西。

(14)云杜:故城即今湖北京山县治。

(15)下雉:故城在今湖北阳新县东。

(16)钟武:故城在今河南信阳市东南。

钱大听云:《志》有两钟武,一属零陵,一属江夏。

钟武为侯国,盖后来徙封,如舂陵侯本在冷道,后移于南阳也。

庐江郡(1),故淮南,文帝十六年别为国。

金兰西北有东陵乡(2),淮水出。

属扬州。

庐江出陵阳东南(3),北入江。

户十二万四千三百八十三,口四十五万七千三百三十三。

有楼船官(4)。

县十二:舒(5),故国。

莽曰昆乡。

居巢(6),龙舒(7),临湖(8),零娄(9),决水北至蓼入淮(10),又有灌水,亦北至蓼入决,过郡二(11),行五百一十里。

襄安(12),莽曰庐江亭也。

枞阳(13),寻阳(14),《禹贡》九江在南,皆东合为大江。

西汉王朝行政区划:看看2000多年前,你是哪里人?秦灭六国一统天下后,为了加强中央集权,实行郡县制。

在全国设立内史、三川、河东、上党、太原、代郡、雁门、云中、九原、上郡、北地、陇西、颍川、南阳、南郡、砀郡、邯郸、上谷、巨鹿、渔阳、右北平、辽西、辽东、东郡、齐郡、薛郡、琅邪、泗水、汉中、巴郡、蜀郡、九江、鄣郡、会稽、长沙、黔中等36郡。

接着,秦始皇又平定百越,增设闽中、南海、象郡、桂林4郡。

秦朝郡县示意图秦朝仅维持了15年,便轰然倒塌,华夏大地又陷入诸侯割据的局面。

好在不久之后,汉高祖刘邦又建立起统一的王朝。

历经几十年的发展,到汉武帝时期,汉朝疆域得到极大拓展,境内郡、国的数量多达上百个。

为了便于管理,除了在西域地区设立都护府、在京畿地区设立司隶校尉部外,汉武帝还在全国设立并州、冀州、幽州、青州、兖州、豫州、徐州、扬州、交州、荆州、益州、朔方、凉州等13个刺史部。

每个刺史部派出一名刺史,负责监察区域内官员的工作。

西汉十三刺史部示意图今天我们按照西汉监察区域的划分,来了解西汉的行政区划:(1)司隶校尉部司隶校尉部位于今陕西省关中地区、河南省中西部,以及山西省西南部地区。

它负责监察京兆尹、左冯翊、右扶风、弘农、河内、河南、河东七郡。

司隶校尉部京兆尹、左冯翊、右扶风三郡,为秦朝内史郡旧地,于武帝太初元年(前104年)定名。

此三郡也被称为三辅,治所都在长安城中。

《通典卷第三十三职官十五》:周官有内史,秦因之,掌治京师。

汉景帝二年,分置左右内史。

武帝太初元年,更名右内史为京兆尹,更名左内史为左冯翊。

初秦官有主爵中尉,掌列侯;汉景帝中元六年,更名都尉;武帝太初元年,更名右扶风。

与左冯翊、京兆尹是为三辅,治长安城中。

河内郡、河南郡为秦朝三川郡旧地。

公元前205年,汉军夺得三川郡后,设立河内、河南两郡。

到了武帝元鼎四年(前113年),又从河南郡分置弘农郡。

河东郡则沿用秦朝的名称。

司隶校尉部(2)冀州刺史部冀州刺史部位于今河北省大部、河南省北部地区。

东汉州郡治所及人口分布东汉顺帝永和五年(140年),其疆域区划为司隶校尉部,十二州刺史部和西域长史府,各王国、属国按郡制;邑、道、侯国、公国等按县制。

具体区划如下:一、司隶校尉部 (人口307万)京兆治长安(今长安三桥,人口28万)领10县:长安、长陵、阳唆、霸陵、杜陵、新丰、蓝田、县、上雒、商县。

右扶风治槐里(今兴平,人口9万)领15县:槐里、茂陵、平陵、鄠县、武功、美阳、郿县、雍县、杜阳、仓、渝麇、汧县、漆县、栒邑、安陵。

左翊治高陵(今高陵,人口14万)领13县:高陵、池阳、万年、重泉、临晋、颌阳、夏阳、频阳、粟邑、衙县、没(去三点水加示部旁)栩、云阳。

河东郡治安邑(今夏县禹王,人口57万)领19县:安邑、闻喜、猗氏、大阳、、蒲坂、汾阴、皮氏、绛邑、、襄陵、县、平阳、永安、北屈、蒲子、端氏、蠖(去虫加三点水)泽、东垣。

弘农郡治弘农(今灵宝北黄河南岸,人口19万)领9县:弘农、陕县、湖县、华阴、卢氏、黾池、新安、、陆浑。

治雒阳(今东北,人口100万)领21县:雒阳、平县、平阴、谷城、、新城、梁县、偃师、缑氏、巩县、成皋、荥阳、卷县、原武、阳武、中牟、、苑陵、新、密县、京县。

河郡治怀县(今武陟西南大虹桥南,人口80万)领18县:怀县、武德、平皋、州县、温县、河阳、野王、波县、轵县、沁水、山阳、修武、获嘉、汲县、共县、朝歌、荡阴、林虑。

二、幽州刺史部(人口247.3万)代郡治高柳(今阳高,人口12万)领11县:高柳、马城、道人、北平邑、班氏、狝(去尔加示)氏、平舒、东、桑干、当城、代县。

上谷郡治沮阳(今怀来小南辛堡附近,人口51万)。

领8县,沮阳、居肃、涿鹿,县、碓(去石加句)瞀、下洛、广宁、宁县。

涿郡治涿县(今涿州,人口63万)领7县:涿县、良乡、方城、阳、遒国、故安、北新城。

广阳郡治蓟县(今西南城区,人口28万)。

领5县:蓟县、广阳、昌平、军都、安次。

渔阳郡治渔阳(今密云十里堡附近,人口43万)。

汉书中的西汉人口普查汉书中的西汉人口普查司隶部,七郡。

668万2602人京兆尹,县十二。

户十九万五千七百二,口六十八万二千四百六十八。

左冯翊,县二十四。

户二十三万五千一百一,口九十一万七千八百二十二。

右扶风,县二十一。

户二十一万六千三百七十七,口八十三万六千七十。

弘农郡,县十一。

户十一万八千九十一,口四十七万五千九百五十四。

河东郡,县二十四。

户二十三万六千八百九十六,口九十六万二千九百一十二。

河内郡,县十八。

户二十四万一千二百四十六,口百六万七千九十七。

河南郡,县二十二。

户二十七万六千四百四十四,口一百七十四万二百七十九。

并州刺史部,五郡。

164万8122人太原郡,县二十一。

户十六万九千八百六十三,口六十八万四百八十八。

上党郡,县十四。

户七万三千七百九十八,口三十三万七千七百六十六。

云中郡,县十一。

户三万八千三百三,口十七万三千二百七十。

定襄郡,县一十二。

户三万八千五百五十九,口十六万三千一百四十四。

雁门郡,县十四。

户七万三千一百三十八,口二十九万三千四百五十四。

冀州刺史部,四郡六国。

517万7462人。

魏郡,县十八。

户二十一万二千八百四十九,口九十万九千六百五十五。

巨鹿郡,县二十。

户十五万五千九百五十一,口八十二万七千一百七十七。

常山郡,县十八。

户十四万一千七百四十一,口六十七万七千九百五十六。

清河郡,县十四。

户二十万一千七百七十四,口八十七万五千四百二十二。

赵国,县四。

户八万四千二百二,口三十四万九千九百五十二。

广平国,县十六。

户二万七千九百八十四,口十九万八千五百五十八。

真定国,县四。

户三万七千一百二十六,口十七万八千六百一十六。

中山国,县十四。

户十六万八百七十三,口六十六万八千八十。

信都国,县十七。

户六万五千五百五十六,口三十万四千三百八十四。

河间国,县四。

户四万五千四十三,口十八万七千六百六十二。

幽州刺史部,十郡一国。

399万3410人。

涿郡,县二十九。

户十九万五千六百七,口七十八万二千七百六十四。

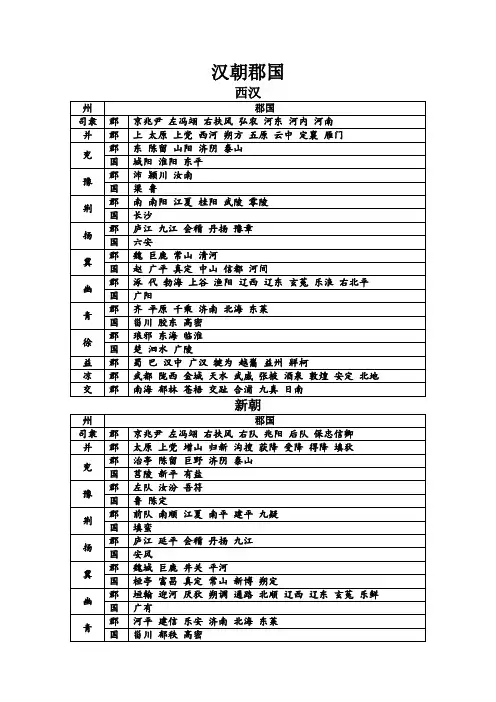

《汉书·地理志》郡国列表刺史部郡名县数郡治下辖县、邑、道、侯国司隶校尉部(京畿)[注1] 京兆尹(渭南郡)12 华阴县[注2] 长安县、新丰县、船司空县、蓝田县、华阴县、郑县、湖县、下邽县、南陵县、奉明县、霸陵县、杜陵县左冯翊(河上郡)24 高陵县[注3] 高陵县、栎阳县、翟道、池阳县、夏阳县、衙县、粟邑、谷口县、莲勺县、鄜县、频阳县、临晋县、重泉县、郃阳县、祋祤县、武城县、沈阳县、褱德县、征县、云陵县、万年县、长陵县、阳陵县、云阳县右扶风(中地郡)21 郿县[注4] 渭城县、槐里县、鄠县、盩厔县、斄县、郁夷县、美阳县、郿县、雍县、漆县、栒邑、隃麋县、陈仓县、杜阳县、汧县、好畤县、虢县、安陵县、茂陵县、平陵县、武功县弘农郡11 弘农县弘农县、卢氏县、陕县、宜阳县、黾池县、丹水县、新安县、商县、析县、陆浑县、上雒县河东郡24 安邑安邑、大阳县、猗氏县、解县、蒲反县、河北县、左邑、汾阴县、闻喜县、濩泽县、端氏县、临汾县、垣县、皮氏县、长脩县、平阳县、襄陵县、彘县、杨县、北屈县、蒲子县、绛县、狐讘县、骐国河内郡18 怀县怀县、汲县、武德县、波县、山阳县、河阳县、州县、共县、平皋县、朝歌县、脩武县、温县、野王县、获嘉县、轵县、沁水县、隆虑县、荡阴县河南郡22 雒阳县雒阳县、荥阳县、偃师县、京县、平阴县、中牟县、平县、阳武县、河南县、缑氏县、卷县、原武县、巩县、谷成县、故市县、密县、新成县、开封县、成皋县、苑陵县、梁县、新郑县豫州刺史部颍川郡(韩国)20 阳翟县阳翟县、昆阳县、颍阳县、定陵县、长社县、新汲县、襄城县、郾县、郏县、舞阳县、颍阴县、崈高县、许县、傿陵县、临颍县、父城县、成安国、周承休国、阳城县、纶氏县汝南郡37 平舆县平舆县、阳安县、阳城国、㶏强县、富波县、女阳县、鲖阳县、吴房县、安成国、南顿县、朗陵县、细阳县、宜春国、女阴县、新蔡县、新息县、灈阳县、期思县、慎阳县、慎县、召陵县、弋阳国、西平县、上蔡县、 、西华县、长平县、宜禄县、项县、新郪县、归德国、新阳县、安昌国、安阳国、博阳国、成阳国、定陵县沛郡37 相县相县、龙亢县、竹县、谷阳县、萧县、向县、铚县、广戚国、下蔡县、丰县、郸县、谯县、蕲县、 、辄与县、山桑县、公丘国、符离县、敬丘国、夏丘县、洨国、沛县、芒县、建成国、城父县、建平国、酂县、栗国、扶阳国、高国、高柴国、漂阳县、平阿国、东乡县、临都县、义成县、祈乡国梁国(砀郡、吕国)8 睢阳县砀县、甾县、杼秋县、蒙县、已氏县、虞县、下邑、睢阳县鲁国(薛郡) 6 鲁县鲁县、卞县、汶阳县、蕃县、驺县、薛县冀州刺史部魏郡18 邺县邺县、馆陶县、斥丘县、沙县、内黄县、清渊县、魏县、繁阳县、元城县、梁期县、黎阳县、即裴国、武始县、邯会国、阴安县、平恩国、邯沟国、武安县巨鹿郡20 巨鹿县巨鹿县、南䜌县、广阿县、象氏国、廮陶县、宋子县、杨氏县、临平县、下典阳县、贳县、郻县、新市国、堂阳县、安定国、敬武县、历乡国、乐信国、武陶国、柏乡国、安乡国常山郡(恒山郡)18 元氏县元氏县、石邑、桑中国、灵寿县、蒲吾县、上曲阳县、九门县、井陉县、房子县、中丘县、封斯国、关县、平棘县、鄗县、乐阳国、平台国、都乡国、南行唐县清河郡14 清阳县清阳县、东武城县、绎幕县、灵县、厝县、鄃县、贝丘县、信成县、 县、东阳国、信乡国、缭县、枣强县、复阳县赵国(邯郸郡) 4 邯郸县邯郸县、易阳县、柏人县、襄国县广平国(平干国)16 广平县广平县、张县、朝平县、南和县、列人县、斥章县、任县、曲周县、南曲县、曲梁国、广乡县、平利县、平乡县、阳台国、广年县、城乡县真定国 4 真定县真定县、稿城县、肥累县、绵曼县中山国14 卢奴县卢奴县、北平县、北新成县、唐县、深泽县、苦陉县、安国县、曲逆县、望都县、新市县、新处县、毋极县、陆成县、安险县信都国(广川郡)17 信都县信都县、历县、扶柳县、辟阳县、南宫县、下博县、武邑、观津县、高堤县、广川县、乐乡国、平堤国、桃县、西梁国、昌成国、东昌国、脩县河间国 4 乐成县乐成县、候井县、武隧县、弓高县兖州刺史部东郡22 濮阳县濮阳县、观县、聊城县、顿丘县、发干县、范县、茬平县、东武阳县、博平县、黎县、清县、东阿县、离狐县、临邑、利苗县、须昌县、寿良县、乐昌县、阳平县、白马县、南燕县、廪丘县陈留郡(济川郡、济阳国)17 陈留县陈留县、小黄县、成安县、宁陵县、雍丘县、酸枣县、东昏县、襄邑、外黄县、封丘县、长罗国、尉氏县、傿县、长垣县、平丘县、济阳县、浚仪县山阳郡(昌邑国)23 昌邑昌邑、南平阳县、成武县、湖陵县、东 、方与县、橐县、巨野县、单父县、薄县、都关县、城都国、黄国、爰戚国、郜成国、中乡国、平乐国、郑国、瑕丘县、甾乡国、栗乡国、曲乡国、西阳国济阴郡(定陶国)9 定陶县定陶县、冤句县、吕都县、葭密县、成阳县、鄄城县、句阳县、秺县、乘氏县泰山郡24 奉高县奉高县、博县、茬县、卢县、肥成县、蛇丘县、刚县、柴县、盖县、梁父县、东平阳县、南武阳县、莱芜县、巨平县、嬴县、牟县、蒙阴县、华县、宁阳国、乘丘县、富阳县、桃山国、桃乡国、式县城阳国(剧郡) 4 莒县莒县、阳都县、东安县、虑县淮阳国(陈郡)9 陈县陈县、苦县、阳夏县、宁平县、扶沟县、固始县、圉县、新平县、柘县东平国(济东国、大河郡)7 无盐县无盐县、任城县、东平陆县、富城县、章县、亢父县、樊县青州刺史部平原郡19 平原县平原县、鬲县、高唐县、重丘县、平昌国、羽国、般县、乐陵县、祝阿县、瑗县、阿阳县、漯阴县、朸县、富平国、安德县、合阳国、楼虚国、龙额国、安国千乘郡15 千乘县千乘县、东邹县、湿沃县、平安国、博昌县、蓼城县、建信县、狄县、琅槐县、乐安县、被阳国、高昌县、繁安国、高宛县、延乡县济南郡(博阳郡、吕国、济川国)14 东平陵县东平陵县、邹平县、台县、梁邹县、土鼓县、于陵县、阳丘县、般阳县、菅县、朝阳国、历城县、猇国、著县、宜成县齐郡12 临淄县临淄县、昌国县、利县、西安县、巨定县、广县、广饶县、昭南县、临朐县、北乡国、平广国、台乡县北海郡26 营陵县营陵县、剧魁国、安丘县、瓡国、淳于县、益县、平寿县、剧国、都昌县、平望国、平的国、柳泉国、寿光县、乐望国、饶国、斟县、桑犊县、平城国、密乡国、羊石国、乐都国、石乡国、上乡国、新成国、成乡国、胶阳国东莱郡17 掖县掖县、腄县、平度县、黄县、临朐县、曲成县、牟平县、东牟县、㡉县、育犁县、昌阳县、不夜县、当利县、卢乡县、阳乐国、阳石县、徐乡县甾川国 3 剧县剧县、东安平县、楼乡县胶东国8 即墨县即墨县、昌武县、下密县、壮武县、郁秩县、挺县、观阳县、邹卢县高密国(胶西国) 5 高密县高密县、昌安县、石泉县、夷安县、成乡县徐州刺史部琅邪郡51 东武县东武县、不其县、海曲县、赣榆县、朱虚县、诸县、梧成县、灵门县、姑幕县、虚水国、临原国、琅邪县、祓国、柜县、瓶国、邞县、雩假国、黔陬县、云国、计斤县、稻国、皋虞国、平昌县、长广县、横县、东莞县、魏其国、昌县、兹乡国、箕国、椑县、高广国、高乡国、柔国、即来国、丽国、武乡国、伊乡国、新山国、高阳国、昆山国、参封国、折泉国、博石国、房山国、慎乡国、驷望国、安丘国、高陵国、临安国、石山国东海郡38 郯县郯县、兰陵县、襄贲县、下邳县、良成国、平曲县、戚县、朐县、开阳县、费县、利成县、海曲县、兰祺国、缯县、南成国、山乡国、建乡国、即丘县、祝其县、临沂县、厚丘县、容丘国、东安国、合乡县、承县、建阳国、曲阳县、司吾县、于乡国、平曲国、都阳国、阴平国、郚乡国、武阳国、新阳国、建陵国、昌虑国、都平国临淮郡29 徐县徐县、取虑县、淮浦县、盱眙县、厹犹县、僮县、射阳县、开阳县、赘其县、高山县、睢陵县、盐渎县、淮阴县、淮陵县、下相县、富陵县、东阳县、播旌县、西平县、高平国、开陵国、昌阳国、广平国、兰阳国、襄平国、海陵县、舆县、堂邑、乐陵国楚国(彭城郡)7 彭城县彭城县、留县、梧县、傅阳县、吕县、武原县、甾丘县泗水国 3 凌县凌县、泗阳县、于县广陵国 4 广陵县广陵县、江都县、高邮县、平安县荆州刺史部南阳郡36 宛县宛县、犨县、杜衍县、酂国、育阳县、博山国、涅阳县、阴县、堵阳县、雉县、山都县、蔡阳县、新野县、筑阳县、棘阳县、武当县、舞阴县、西鄂县、穰县、郦县、安众国、冠军县、比阳县、平氏县、随县、叶县、邓县、朝阳县、鲁阳县、舂陵国、新都国、湖阳县、红阳国、乐成国、博望国、复阳国南郡(临江国)18 江陵县江陵县、临沮县、夷陵县、华容县、宜城县、郢县、邔县、当阳县、中庐县、枝江县、襄阳县、编县、秭归县、夷道、州陵县、若县、巫县、高成县江夏郡14 西陵县西陵县、竟陵县、西阳县、襄县、邾县、轪县、鄂县、安陆县、沙羡县、蕲春县、鄳县、云杜县、下雉县、钟武国桂阳郡11 郴县郴县、临武县、便县、南平县、耒阳县、桂阳县、阳山国、曲江县、含洭县、浈阳县、阴山国武陵郡13 义陵县索县、孱陵县、临沅县、沅陵县、镡成县、无阳县、迁陵县、辰阳县、酉阳县、义陵县、佷山县、零阳县、充县零陵郡10 零陵县零陵县、营道、始安县、夫夷县、营浦县、都梁国、泠道、泉陵国、洮阳县、钟武县长沙国13 临湘县临湘县、罗县、连道、益阳县、下隽县、攸县、酃县、承阳县、湘南县、昭陵县、荼陵县、容陵县、安成县扬州刺史部庐江郡12 舒县舒县、居巢县、龙舒县、临湖县、雩娄县、襄安县、枞阳县、寻阳县、灊县、皖县、湖陵邑、松兹国九江郡15 寿春邑寿春邑、浚遒县、成德县、橐皋县、阴陵县、历阳县、当涂国、钟离县、合肥县、东城县、博乡国、曲阳国、建阳县、全椒县、阜陵县会稽郡(荆国、吴国)26 吴县吴县、曲阿县、乌伤县、毗陵县、余暨县、阳羡县、诸暨县、无锡县、山阴县、丹徒县、余姚县、娄县、上虞县、海盐县、剡县、由拳县、大末县、乌程县、句章县、余杭县、鄞县、钱唐县、鄮县、富春县、冶县、回浦县丹扬郡(故鄣郡)17 宛陵县宛陵县、于朁县、江乘县、春谷县、秣陵县、故鄣县、句容县、泾县、丹阳县、石城县、胡孰县、陵阳县、芜湖县、黝县、溧阳县、歙县、宣城县豫章郡18 南昌县南昌县、庐陵县、彭泽县、鄱阳县、历陵县、余汗县、柴桑县、艾县、赣县、新淦县、南城县、建成县、宜春县、海昏县、雩都县、鄡阳县、南野县、安平国六安国 5 六县六县、蓼县、安丰县、安风县、阳泉县益州刺史部汉中郡12 西城县西城县、旬阳县、南郑县、褒中县、房陵县、安阳县、成固县、沔阳县、钖县、武陵县、上庸县、长利县广汉郡13 梓潼县梓潼县、汁方县、涪县、雒县、绵竹县、广汉县、葭明县、郪县、新都县、甸氐道、白水县、刚氐道、阴平道蜀郡15 成都县成都县、郫县、繁县、广都县、临邛县、青衣县、江原县、严道、绵虒县、旄牛县、徙县、湔氐道、汶江县、广柔县、蚕陵县犍为郡12 僰道僰道、江阳县、武阳县、南安县、资中县、符县、牛鞞县、南广县、汉阳县、䣕县、朱提县、堂琅县越巂郡12 邛都县邛都县、遂久县、灵关道、台登县、定莋县、会无县、莋秦县、大莋县、姑复县、三绛县、苏示县、阑县、卑水县、灊街县、青蛉县益州郡24 滇池县滇池县、双柏县、同劳县、铜濑县、连然县、俞元县、收靡县、谷昌县、秦臧县、邪龙县、味县、昆泽县、叶榆县、律高县、不韦县、云南县、嶲唐县、弄栋县、比苏县、贲古县、毋棳县、胜休县、健伶县、来唯县牂柯郡17 故且兰县故且兰县、镡封县、鄨县、漏卧县、平夷县、同并县、谈指县、宛温县、毋敛县、夜郎县、毋单县、漏江县、西随县、都梦县、谈稿县、进桑县、句町县巴郡11 江州县江州县、临江县、枳县、阆中县、垫江县、朐忍县、安汉县、宕渠县、鱼复县、充国县、涪陵县武都郡9 武都道武都道、上禄县、故道、河池县、平乐道、沮县、嘉陵道、循成道、下辨道凉州刺史部陇西郡11 狄道狄道、上邽县、安故县、氐道、首阳县、予道、大夏县、羌道、襄武县、临洮县、西县金城郡13 允吾县允吾县、浩亹县、令居县、枝阳县、金城县、榆中县、枹罕县、白石县、河关县、破羌县、安夷县、允街县、临羌县天水郡16 平襄县平襄县、街泉县、戎邑道、望垣县、罕幵县、绵诸道、阿阳县、略阳道、冀县、勇士县、成纪县、清水县、奉捷县、陇县、豲道、兰干县武威郡10 姑臧县姑臧县、张掖县、武威县、休屠县、揟次县、鸾乌县、扑 、媪围县、苍柗县、宣威县张掖郡10 觻得县觻得县、昭武县、删丹县、氐池县、屋兰县、日勒县、骊靬县、番和县、居延县、显美县酒泉郡9 禄福县禄福县、表是县、乐涫县、天䧇县、玉门县、会水县、池头县、绥弥县、干齐县敦煌郡 6 敦煌县敦煌县、冥安县、效谷县、渊泉县、广至县、龙勒县安定郡21 高平县高平县、复累县、安俾县、抚夷县、朝那县、泾阳县、临泾县、卤县、乌氏县、阴密县、安定县、参䜌县、三水县、阴盘县、安武县、祖厉县、爰得县、眴卷县、彭阳县、鹑阴县、月氏道并州刺史部太原郡21 晋阳县晋阳县、葰人县、界休县、榆次县、中都县、于离县、兹氏县、狼孟县、邬县、盂县、平陶县、汾阳县、京陵县、阳曲县、大陵县、原平县、祁县、上艾县、虑虒县、阳邑、广武县上党郡14 长子县长子县、屯留县、余吾县、铜鞮县、沾县、涅氏县、襄垣县、壶关县、泫氏县、高都县、潞县、陭氏县、阳阿县、谷远县云中郡11 云中县云中县、咸阳县、陶林县、桢陵县、犊和县、沙陵县、原阳县、沙南县、北舆县、武泉县、阳寿县定襄郡12 成乐县成乐县、桐过县、都武县、武进县、襄阴县、武皋县、骆县、定陶县、武城县、武要县、定襄县、复陆县雁门郡14 善无县善无县、沃阳县、繁畤县、中陵县、阴馆县、楼烦县、武州县、 县、剧阳县、崞县、平城县、埒县、马邑、强阴县代郡18 代县桑乾县、道人县、当城县、高柳县、马城县、班氏县、延陵县、狋氏县、且如县、平邑、阳原县、东安阳县、参合县、平舒县、代县、灵丘县、广昌县、卤城县朔方刺史部北地郡19 马领县马领县、直路县、灵武县、富平县、灵州县、昫衍县、方渠县、除道、五街县、鹑孤县、归德县、回获县、略畔道、泥阳县、郁郅县、义渠道、弋居县、大 、廉县上郡23 肤施县肤施县、独乐县、阳周县、木禾县、平都县、浅水县、京室县、洛都县、白土县、襄洛县、原都县、漆垣县、奢延县、雕阴县、推邪县、桢林县、高望县、雕阴道、龟兹县、定阳县、高奴县、望松县、宜都县西河郡36 平定县富昌县、驺虞县、鹄泽县、平定县、美稷县、中阳县、乐街县、徒经县、皋狼县、大成县、广田县、圜阴县、益阑县、平周县、鸿门县、蔺县、宣武县、千章县、增山县、圜阳县、广衍县、武车县、虎猛县、离石县、谷罗县、饶县、方利县、隰成县、临水县、土军县、西都县、平陆县、阴山县、觬是县、博陵县、盐官县朔方郡10 朔方县三封县、朔方县、修都县、临河县、呼遒县、窳浑县、渠搜县、沃野县、广牧县、临戎县五原郡16 九原县九原县、固陵县、五原县、临沃县、文国县、河阴县、蒱泽县、南兴县、武都县、宜梁县、曼柏县、成宜县、稒阳县、莫䵣县、西安阳县、河目县幽州刺史部涿郡29 涿县涿县、逎县、谷丘县、故安县、南深泽县、范阳县、蠡吾县、容城县、易县、广望国、鄚县、高阳县、州乡国、安平县、樊舆国、成国、良乡国、利乡国、临乡国、益昌国、阳乡国、西乡国、饶阳县、中水县、武垣县、阿陵县、阿武国、高郭国、新昌国勃海郡26 浮阳县浮阳县、阳信县、东光县、阜城县、千童县、重合县、南皮县、定国、章武县、中邑、高成县、高乐县、参户国、成平县、柳国、临乐国、东平舒县、重平县、安次县、脩市国、文安县、景成国、束州县、建成县、章乡国、蒲领国上谷郡15 沮阳县沮阳县、泉上县、潘县、军都县、居庸县、雊瞀县、夷舆县、宁县、昌平县、广宁县、涿鹿县、且居县、茹县、女祈县、下落县渔阳郡12 渔阳县渔阳县、狐奴县、路县、雍奴县、泉州县、平谷县、安乐县、厗奚县、犷平县、要阳县、白檀县、滑盐县右北平郡16 平刚县平刚县、无终县、石成县、延陵县、俊靡县、薋县、徐无县、字县、土根县、白狼县、夕阳县、昌城县、骊成县、广成县、聚阳县、平明县辽西郡14 且虑县且虑县、海阳县、新安平县、柳城县、令支县、肥如县、宾从县、交黎县、阳乐县、狐苏县、徒河县、文成县、临渝县、絫县辽东郡18 襄平县襄平县、新昌县、无虑县、望平县、房县、候城县、辽队县、辽阳县、险渎县、居就县、高显县、安市县、武次县、平郭县、西安平县、文县、番汗县、沓氏县玄菟郡 3 高句骊县高句骊县、上殷台县、西盖马县乐浪郡25 朝鲜县朝鲜县、 县、浿水县、含资县、黏蝉县、遂成县、增地县、带方县、驷望县、海冥县、列口县、长岑县、屯有县、昭明县、镂方县、提奚县、浑弥县、吞列县、东暆县、不而县、蚕台县、华丽县、邪头昧县、前莫县、夫租县广阳国 4 蓟县蓟县、方城县、广阳县、阴乡县交阯刺史部南海郡 6 番禺县番禺县、博罗县、中宿县、龙川县、四会县、揭阳县郁林郡12 布山县布山县、安广县、阿林县、广郁县、中留县、桂林县、潭中县、临尘县、定周县、增食县、领方县、雍鸡县苍梧郡10 广信县广信县、谢沐县、高要县、封阳县、临贺县、端谿县、冯乘县、富川县、荔浦县、猛陵县交阯郡10 羸 羸 、安定县、苟屚县、麊泠县、曲昜县、北带县、稽徐县、西于县、龙编县、朱䳒县合浦郡 5 合浦县徐闻县、高凉县、合浦县、临允县、朱卢县九真郡7 胥浦县胥浦县、居风县、都庞县、余发县、咸驩县、无切县、无编县日南郡 5 西卷县朱吾县、比景县、卢容县、西卷县、象林县《汉书•地理志》无记载的郡国[编辑]以下都是《汉书•地理志》无记载的郡国,这些郡、国部分是秦置,后来被废除,或是西汉后期设置,或只是短时间存在过。

汉朝地方行政区划下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!标题:汉朝地方行政区划的演变与发展汉朝,分为西汉和东汉两个时期,是中国历史上一个重要的朝代,其地方行政区划系统对中国后世的政治地理格局产生了深远影响。

汉书地理志之汉代行政及人口

日南郡交州15460 69485 4.5 5 赵国邯郸、桓亭、冀州84202 349952 4.2 4 广平国平干国、富昌、冀州27984 198558 7.1 16 真定国冀州37126 178616 4.8 4 中山国常山、冀州160873 668080 4.2 14 信都国广川国、新博、冀州65556 304384 4.6 17 河间国朔定45043 187662 4.2 4 广阳国燕国、广阳郡、广友20740 70658 3.4 4 甾川国北海50289 227031 4.5 3 胶东国齐国、郁秩72002 213331 3.0 8 高密国胶西国40531 192536 4.8 5 城阳国齐、莒陵、兖州56642 255784 4.5 4 淮阳国新平、兖州135544 981423 7.2 9 梁国陈定、豫州38709 106752 2.8 8

东平国济东国、大河郡、东平国、

有盐、兖州118045 607381

5.1

6

鲁国豫州118045 607381 5.1 6 楚国彭城郡、和乐、徐州114738 497804 4.3 7 泗水国东海郡、水顺25025 119114 4.8 3 广陵国江都、广陵、江平、徐州36773 178616 4.9 4 六安国衡山国、安风38345 178616 4.7 5 长沙国填蛮、荆州43470 235825 5.4 13 计算总计郡国103 13189607 55938726 4.2 1577 汉书总计郡国1031223306259594978 4.9 1314。