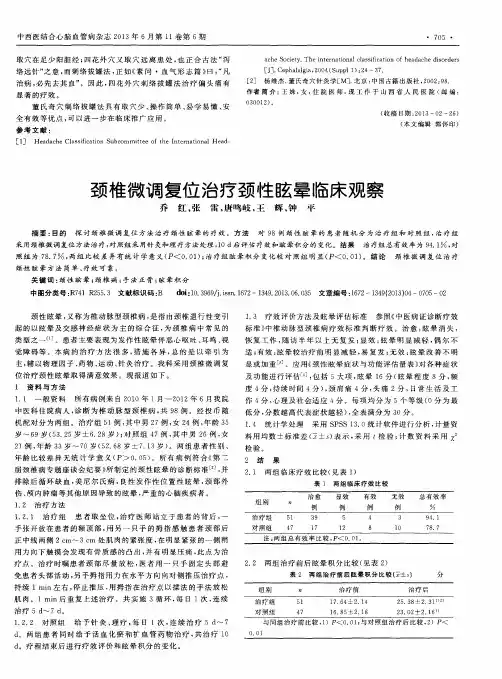

正骨手法治疗颈性眩晕疗效观察

- 格式:pdf

- 大小:179.50 KB

- 文档页数:2

手法治疗颈性眩晕121例体会

张文扬

【期刊名称】《西部中医药》

【年(卷),期】2004(017)009

【摘要】颈性眩晕,是由椎动脉型颈椎病引致椎一基动脉缺血而产生。

尽管临床报道应用手法治疗本病效果较好,但患者常在手法治疗后,颈部疼痛反应明显,而放弃治疗;或治疗时间长,中断治疗。

偶有因手法不当,致颈部严重损伤,甚至高位截瘫的临床报道。

鉴于上述原因,本人临证探索出一种疗效好,安全的手法,现报告如下。

【总页数】2页(P38-39)

【作者】张文扬

【作者单位】厦门市思明区医院,福建,厦门,361003

【正文语种】中文

【中图分类】R441.2

【相关文献】

1.整脊手法治疗131例颈性眩晕疗效分析及对眩晕性疾病的再认识 [J], 王石;鹿青;佟颖

2.手法治疗颈性眩晕的临床体会 [J], 高俊领

3.卧式动态手法治疗颈性眩晕综合征80例体会 [J], 庞军

4.针刀配合手法治疗颈性眩晕的观察与体会 [J], 石新桥

5.针刀配合手法治疗颈性眩晕的观察与体会 [J], 石新桥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙氏手法结合通窍活血汤加减治疗瘀血阻窍型颈性眩晕疗效观察发表时间:2016-11-08T14:40:08.287Z 来源:《中国蒙医药》2016年5月第5期作者:马文虎[导读] 颈性眩晕(Cervical Vertigo,CV)与寰枢椎、椎动脉及其周围的神经解剖有着密切的联系.江苏省常州市武进人民医院中医骨伤科 213002 颈性眩晕(Cervical Vertigo,CV)与寰枢椎、椎动脉及其周围的神经解剖有着密切的联系,颈后软组织原发病变对椎动脉也可产生影响,椎基底动脉供血不足是该病的主要病理因素[1-2],临床上一般给予扩张血管药物改善微循环及脑部供血和供氧等治疗,但疗效一般。

笔者采用龙氏正骨手法配合通窍活血汤加减治疗瘀血阻窍型颈性眩晕,安全有效,现报道如下。

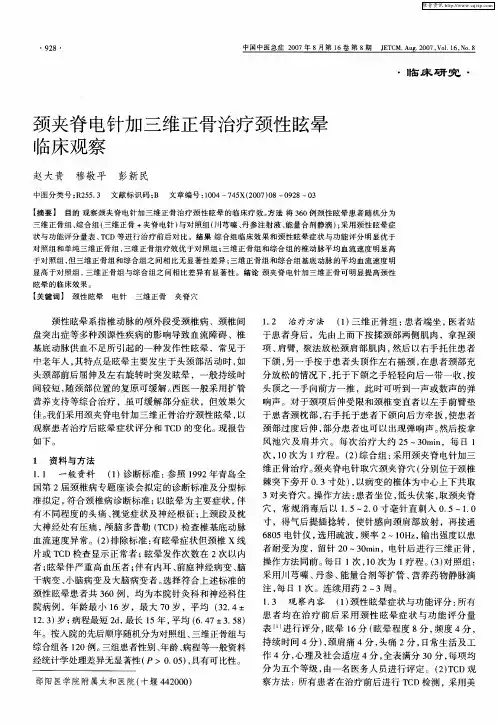

1.临床资料1.1一般资料观察病例为2016年1月—2016年5月本院骨伤科门诊患者,共50例,随机分为治疗组、对照组各25例。

2组性别、年龄、病程、病情轻重等一般情况比较差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准参照单建教授于2015年COA骨科年会发表的《颈性眩晕(含颈椎间盘源性疼痛)诊治的临床实践与理论基础》,符合颈性眩晕诊断,同时中医辨证分型为瘀血阻窍型者纳入治疗范畴。

1.3排除标准排除颅内器质性病变、占位性病变、颅内高压、听神经瘤、良性位置性眩晕、癫痫、颈椎骨折脱位、颈椎占位等。

2.治疗方法2.1治疗组应用龙氏正骨手法配合通窍活血汤加减。

龙氏正骨手法:患者仰卧位,术者一手托其下颌,另一手托其枕部,将患者头上仰、侧转,缓慢摇动2至3下,嘱患者放松头部后,将其头转成较大幅度时稍加有限度的闪动力,多可闻及关节复位时弹响“咯嘚”声,术毕;隔日1次,5次(即10天)为1疗程。

通窍活血汤加减组方:赤芍3g,川芎3g,红花9g,桃仁9g,生姜9g,红枣7枚,冰片0.1g,葱段3根;每天1剂,煎取汁400mL,分2次温服。

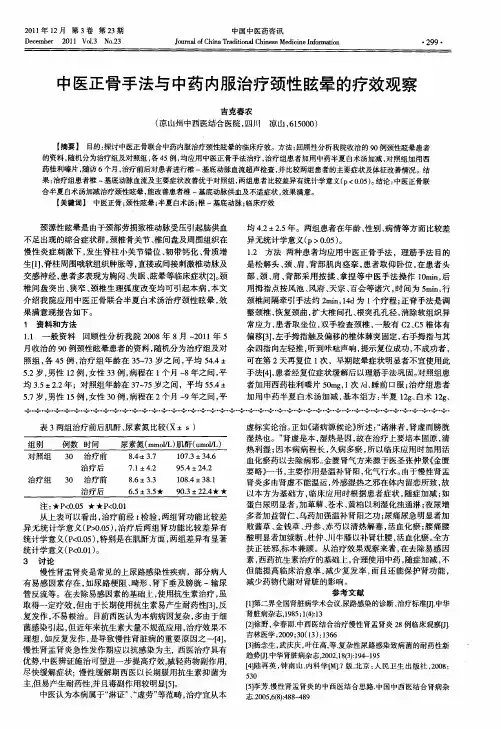

手法复位配合黄芪注射液治疗颈性眩晕症临床观察目的观察手法复位配合黄芪注射液治疗颈性眩晕症的临床观察。

方法将100例确诊为颈性眩晕症的患者随机分为两组。

治疗组:手法复位的基础上静脉注射黄芪注射液,对照组单纯给以黄芪注射液,疗程均为2w,2w后对比疗效,结果:治疗组50例,总有效率98%,对照组50例,总有效率60%,两组治疗后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论手法复位配合黄芪注射液治疗颈性眩晕症临床效果显著,优于单纯手法复位及单纯黄芪注射液治疗,值得临床推广,尤其是在基层医疗机构。

标签:手法复位;颈性眩晕症;黄芪注射液眩晕是多个系统发生病变均可引起的主观感觉障碍,而与脊柱相关的眩晕常被称为颈性眩晕[1]。

又称椎动脉缺血综合征,椎动脉压迫综合征或颈后交感神经综合征,是临床常见病之一,主要发病机制为颈部疾病引发颅外段椎动脉血流不畅或神经压迫导致出现一系列的眩晕综合征,具有发病时间短,受体位影响大的特点。

笔者对从2010年到我院住院应用此方法治疗颈行眩晕的临床疗效进行回顾性分析,结果如下。

1 资料与方法1.1一般资料选择2010年6月~2013年9月份我院治疗的100例颈性眩晕患者作为研究对象,随机分为观察组50例(手法复位配合黄芪注射液),其中男的13例,女的37例,年龄在38~75岁,平均年龄50岁;对照组50例(黄芪注射液)治疗,其中男11例,女的39例,年龄35~80岁,平均年龄52岁,符合颈性眩晕的诊断标准[2,3]。

1.2诊断标准参照中华医学会《临床诊疗指南物理医学与康复分册》关于颈性眩晕症(椎动脉型颈椎病、交感神经型颈椎病)的诊断标准拟定:①症状:表现为发作性眩晕(可伴有恶心、呕吐、耳鸣耳聋)等椎-基底动脉供血不足的症状,特点是症状的出现予消失多与头部位置有关;②体征:颈椎旋转试验阳性,低头、仰头试验也可诱发眩晕;③影像学检查:X线平片可见钩椎关节增生、小关节增生并向前突入椎间孔内,椎动脉造影时,72%~85%的患者存在椎动脉弯曲扭转等表现;④TCD检查:提示基底动脉、两侧椎动脉及大脑前、中、后动脉等9条血管中有异常者。

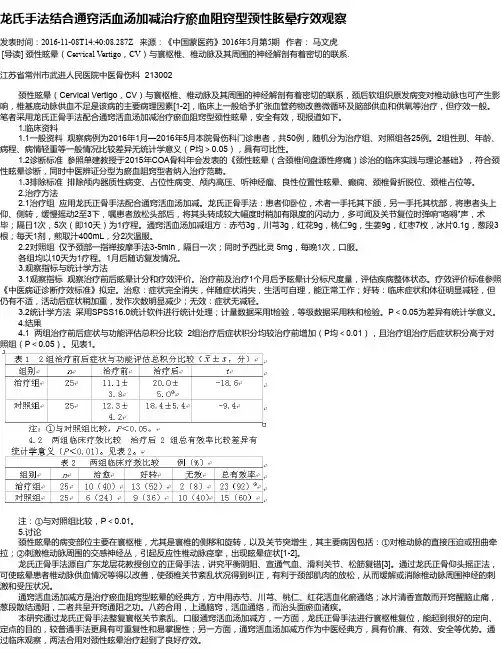

观察正骨手法结合小针刀治疗颈性眩晕的临床疗效发布时间:2021-01-19T14:23:46.803Z 来源:《医师在线》2020年10月20期作者:黄城琳[导读] 分析正骨手法结合小针刀治疗颈性眩晕的临床疗效。

黄城琳(云南省昆明市中医医院;云南昆明650050)【摘要】:目的:分析正骨手法结合小针刀治疗颈性眩晕的临床疗效。

方法:研究样本来自我院收治的50例颈性眩晕患者,时间2019年4月~2020年7月,采用抛硬币法分成对照组(针灸+推拿)与观察组(正骨手法+小针刀),比较两组患者的治疗效果。

结果:观察组患者治疗有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:颈性眩晕病症经正骨手法结合小针刀联合治疗的效果十分显著。

【关键词】正骨手法;小针刀;颈性眩晕目前,人们的生活压力与工作压力越来越大,加上电子产品的快速发展,颈椎病引起的颈性眩晕发病率不断升高。

颈性眩晕作为针灸科与骨伤科的常见性病症,针对慢性起病患者,往往会伴有头脑昏沉、精神不振表现,而急性起病患者则会出现头晕目眩、恶心呕吐、无法久坐等症状,严重影响患者的日常生活与工作[1]。

但是就目前而言,临床尚无根治性方案,仅仅通过扩张血管类药物进行症状缓解。

中医学是我国医学国粹,一直深受医学者们的追捧,在长期研究后,提出正骨手法与小针刀可有效治疗这一病症。

故而本研究从我院2019年4月~2020年7月收治病人中选出50例颈性眩晕患者为研究主体,积极实施正骨手法与小针刀治疗,现把结果报道如下。

1资料与方法1.1基本资料以我院在2019年4月~2020年7月间收治的颈性眩晕患者作为此项试验的主要研究样本,共计50例,经抛硬币法进行分组,对照组25例,其中男性14例,女性11例,年龄28~77[均龄(36.53±4.03)]岁。

观察组25例,其中男性13例,女性12例,年龄30~78[均龄(36.50±4.04)]岁。

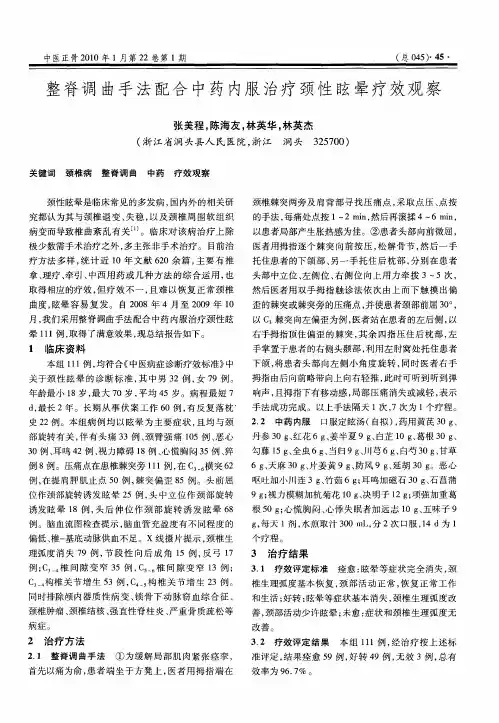

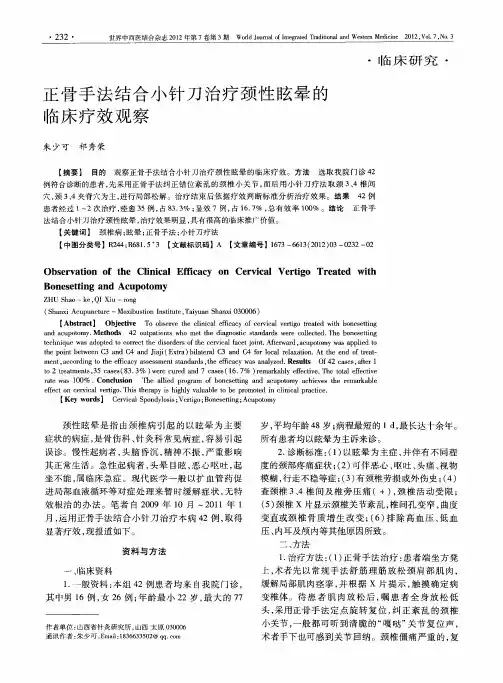

半夏白术天麻汤合正骨推拿治疗颈性眩晕目的:观察研究半夏白术天麻汤加减并配合正骨推拿治疗颈性眩晕的疗效。

方法:170例颈性眩晕患者随机分为两组,治疗组120例,服用半夏白术天麻汤加减合正骨推拿手法治療;对照组50例,服用桂利嗪片(脑溢嗪片)等西药治疗,两组均15 d为1个疗程,3个月~1年后观察疗效。

结果:两组有效率分别为96%和68%,两组比较差异有统计学意义(P<0.01),治疗组高于对照组。

结论:半夏白术天麻汤加减并配合正骨推拿手法治疗颈性眩晕疗效确切。

标签:颈性眩晕;半夏白术天麻汤;正骨手法推拿颈椎病是因椎间盘组织退行性改变及其继发性病理改变,累及周围邻近组织(神经根、脊髓、椎动脉、交感神经等),出现相应临床病理和(或)体征者,称之为颈椎病,而颈性眩晕主要是由于椎动脉或交感神经受压和刺激,导致椎-基底动脉供血于是而引起的,是混合型颈椎病的一种[1]。

笔者认为,颈椎生理弧度改变,颈椎间盘狭窄,颈椎间盘突出等均可引起本病的发生。

2001~2006年,安徽省安庆市第一人民医院中医科对170例颈性眩晕患者分组治疗,对照观察,现将结果报道如下:1资料与方法1.1一般资料170例均为门诊患者,均符合《中医病症诊断疗效标准》[2]中有关诊断标准,随机分为治疗组和对照组。

治疗组120例,其中男34例,女86例;年龄最大76岁,最小30岁,病程最长20年,最短3 d。

对照组50例,男15例,女35例;年龄最大78岁,最小32岁;病程最长18年,最短2 d。

两组患者性别、年龄、病程之间经统计学处理,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准符合如下椎动脉颈椎病诊断标准:①眩晕、恶心欲呕,常因颈部体位变化,如头部过度旋转屈曲等诱发或加剧;②旋颈试验阳性;③X线摄片显示颈椎生理曲度变直或反弓,颈椎间孔变窄,颈椎侧弯;④经颅多普勒检查(CTCD)提示椎-基底幼脉供血不足;⑤除外耳源性、眼源性眩晕、高血压、颅内肿瘤。