音韵学浅论

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:3

浅论音韵学对研究训诂学的作用盐师文学院 076班王虎 07113347训诂学是研究我国古代语言文字意义的一门传统学问。

与训诂学关系密切的学科有音韵学、文字学、词汇学、语法学、文献学等,其中音韵学与训诂学的关系最为重要,是训诂学的得力工具,因为训释词义,往往需要通过语音说明问题。

凡是有成就的训诂名家,无一不精通音韵学知识或本身就是音韵学大家,如清人戴震、王念孙、王引之、段玉裁,今人杨树达、杨伯峻、周祖谟等。

《吕氏春秋·重言》中有这样一个著名的例子,足以说明音韵对于训诂的重要:齐桓公与管仲谋伐莒,谋未发而闻于国。

桓公怪之。

……少顷,东郭牙至。

……管子曰:“子邪?言伐莒者。

”对曰:“然。

”管仲曰:“我不言伐莒,子何故言伐莒?”对曰:“臣闻君子善谋,小人善意。

臣窃意之也。

”管仲曰:“我不言伐莒,子何以意之?”对曰:“……日者臣望君之在台上也,……君呿而口金,所言者莒也。

”东汉高诱对其中呿、口金的字注道:“呿,开;口金,闭。

”“莒”的读音现在为jǔ,韵母ü属于闭口高元音,为什么高诱的注却说桓公发莒音时口形是张开的呢?要解释这个问题,需要借助先秦古音的知识。

原来“莒”在先秦属“鱼”部字,根据今人的构拟,其读音为〔k ǐ〕,这难怪东郭牙说齐桓公发“莒”音时的口形是“开而不闭”了。

如果不是靠先秦古音来说明,高诱“呿,开”的这个解释反而会使人感到莫明其妙,成为千古之谜。

在大量的古代文献中,通假字是随处可见的。

所谓通假字,今天来看就是古人写别字。

通假字产生的客观原因是由于它与本字的读音相同或相近,所以在写本字时才容易写成通假字。

训诂学的重要任务之一就是要找出通假字的本字。

由于语音在发展变化,有些通假字与本字的读音今天不相同了,如果不懂得古音,就很难将它们联系起来。

例如:《荀子·非十二子》:“敛然圣王之文章具焉,佛然平世之俗起焉。

”其中“佛”字用“仿佛”或“佛教的创始人”去解释都不通,显然是个通假字,其本字应为“勃”。

对音韵学的认识与感受引言音韵学是语言学中的重要分支之一,主要研究语音的产生、组织和变化。

通过对音韵学的研究,我们可以了解语言中音素的特征、音变规律和发音的调节方式。

音韵学不仅能帮助我们更好地理解和描述各种语言,还能揭示语言变化的规律和历史上的演变过程。

在这篇文章中,我将分享我对音韵学的认识与感受,并阐述它在语言学研究中的重要性。

音韵学的定义与范畴音韵学研究的对象是语音,即语言中的声音。

它主要关注的是语音的产生、组织和变化。

音韵学可以从不同的角度对语音进行分析,例如研究语音的基本单位音素、音变规律、语音特征的差异以及语音的历史演变等。

通过研究语音,音韵学为我们提供了理解语言运作方式的工具和方法。

音韵学的重要性揭示语言演变的规律通过对语言的音韵学研究,我们可以揭示语言演变的规律。

语音的变化可以反映出语言在不同历史时期的发展和变迁。

例如,英语中的一些辅音发音在过去发生了明显的变化,例如“knight”这个单词过去的发音是/knixt/,而现在的发音是/naɪt/。

这种音变规律不仅有助于我们理解语言的历史变迁,还可以为语言的比较研究提供依据。

解释语音差异和语音变化不同语言之间存在着差异的语音系统。

通过对音韵学的研究,我们可以解释这些差异,并揭示其背后的原因。

例如,汉语和英语的音韵系统存在着显著的差异,例如汉语中的声母有声、浊音与清音的区分,而英语中则没有这种区分。

这种差异反映了汉语和英语在发音机制方面的不同,也为我们了解不同语言对声音的处理提供了线索。

同时,音韵学也研究语音在不同情境下的变化。

在语音的产生和传递过程中,不同的因素(例如相邻音的影响、语调、语境等)都可以对语音产生影响,导致音变的发生。

对这种语音变化的研究有助于我们理解语言中的音变规律和语音变体的分布。

为语音教学提供指导音韵学的研究对语音教学具有指导意义。

通过对语音产生的机制和规律的研究,我们可以了解语音的特点和发音的规律,从而提供更有效的语音教学方法和技巧。

浅谈音韵学及其作用音韵学是一门很高深的学问,有人说音韵学是一门“绝学”,在我看来,它不仅是一门“绝学”,还是一门“神学”。

有人说:学好数理化,走遍天下都不怕.那么我可以告诉你,只要你学好了音韵学,你走遍天下都不怕。

这就有人会问:什么是音韵学?音韵学到底有哪些作用呢?下面我将从这些方面来谈谈音韵学.一、音韵学。

要想学习音韵学,懂音韵学,我们首先应该知道:什么是音韵学?音韵学:又叫声韵学。

它是分析研究汉字的字音和它的历史变化的一门科学。

它是研究汉语各个历史时期声、韵、调系统及其发展规律的一门传统学问,是古代汉语的一个重要组成部分,就像现代汉语语音是现代汉语的重要组成部分一样。

所谓声、韵、调系统,简单地说,就是指某个历史时期汉语声、韵、调的种类及声母、韵母的配合规律.以现代普通话为例,它有22个声母,38个韵母,4个调类.其声母和韵母的配合不是任意的,而有一定的规律,如j、q、x三个声母只能和齐齿呼与撮口呼的韵母相拼,而不能与开口呼与合口呼的韵母相拼.它包括古音学、今音学、等韵学等学科。

简单说来,音韵学就是一门口耳之学。

我们每天都要开口说话,其实这里面也就有音韵学了。

二、音韵学的作用.学好音韵学是很重要的,说它是一门“绝学”也不是乱讲的。

一个古代汉语专家,如果你不懂音韵学,那么你是徒有虚名。

一个考古家,不知道音韵学,那么你也是扯淡.甚至你想更好地学好现代汉语,你也要懂音韵学。

那么,音韵学到底有哪些作用?(一)、音韵学对于学习和研究古代汉语及汉语史的作用.学习古代汉语,首先要运用许多工具书,其中不少是按照古音编排的.如果你没有学音韵学,你就看不懂什么《辞海》、《辞源》.所谓“句读之不知”,何来深入了解古代汉语中的字词的含义,何来知道古人到底是说什么啊?王力先生的《汉语语音史》就是在汉语音韵学研究结果的基础上写成的,其突出的特点是比较详细地展示出了汉语各个历史阶段的声、韵系统及拟音,指出了汉语语音发展的某些规律。

《音韵学》学习心得内容摘要:音韵学作为一门独立的学科,有其自身的研究意义与价值,同时又对汉语言文学专业的其他课程如《古代汉语》、《现代汉语》、《训诂学》、《方言学》及《中国古代文学》的学习与研究有着极大的推动作用。

文章就音韵学对上述学科学习的重要现实意义作了浅析,并就如何更好地学习音韵学谈了几点浅薄之见。

关键词:音韵学;汉语言文学;作用;方法音韵学作为研究汉字读音及其历史演变的一门科学,有其传统的研究方法、术语和著述,它以汉语语音的历时变化及古人分析汉语语音的方法为研究对象,对推动汉语言文学专业其他课程如《古代汉语》、《现代汉语》、《训诂学》、《方言学》及《中国古代文学》的学习与研究都有着极为重要的理论价值与现实意义。

身为初学者的我们,只有在学好现代语言学的基础上,才能更好地踏入音韵学的初阶。

1.音韵学对汉语言文学专业课程学习的作用1.1音韵学对学习古代汉语的作用在对古代汉语学习过程当中,我们会碰到诸如缤纷、匍匐、蟋蟀、崔嵬、差池、辗转等一些复音词,古人称这类双音单纯词为联绵词,而在这些联绵词中,前后两字大多都具有一种双声、叠韵的关系。

如上述的“缤纷、匍匐”是双声联绵字,即前后两个字具有双声关系。

“缤”,上古音为傍母、真部字;“纷”,上古音为傍母、文部字,两个字的声同但韵不同。

“匍”,上古音为並母、鱼部字;“匐”,上古音为並母、职部字,两个字的声同但韵不同。

1.2音韵学对学习现代汉语的作用在现代汉字中,形声字占据绝大多数。

形声字由形符和声符两部分构成,形符与该形声字的意义相联系,声符与该形声字的读音相联系。

但由于语音的发展变化,从现代汉语语音的角度,有些形声字的读音与该形声字声符的读音己经相去甚远,如果不懂得相应的音韵学知识,就很难理解。

“江”是一个形声字,其声旁为“工”,但从现代汉语语音的角度来看,“江”的读音与“工”的读音差别很大。

学习了音韵学知识以后我们便不难理解,“江”字在上古音中为见母、东部字,“工”字在上古音中亦为见母、东部字,二者的读音完全相同,因此“工”是“江”的声旁。

音韵学介绍一、什么是音韵学?音韵学也称声韵学,它是研究古代汉语各个历史时期声、韵、调系统及其发展规律的一门传统学问,是古代汉语的一个重要组成部分,就像现代汉语语音是现代汉语的重要组成部分一样。

所谓声、韵、调系统,简单地说,就是指某个历史时期汉语声、韵、调的种类及声母、韵母的配合规律。

以现代普通话为例,它有22个声母,38个韵母,4个调类。

其声母和韵母的配合不是任意的,而有一定的规律,如j、q、x三个声母只能和齐齿呼与撮口呼的韵母相拼,而不能与开口呼与合口呼的韵母相拼。

在研究方法上,传统音韵学主要使用的是系联法、类推法、统计法和比较法。

在标音问题上,由于古代没有现代化的标音工具,古人表示汉字声、韵的工具还是汉字,所以传统音韵学研究古音时还得借助某些习用的汉字作为标音工具,只是对古音进行构拟时才使用国际音标或其他注音符号,但这已是清代以后的事。

与传统音韵学不同,语音学是十九世纪兴起的一门研究人类语言声音的科学,它主要研究语音的系统(声音的成分和结构)、变化及发展规律,并教会人们如何去分析研究语音的系统和变化,如何发现语音的变化规律,同时训练人们发音、听音、记音、审音的技术。

语音学一般分为普通语音学、历史语音学、描写语音学和实验语音学等。

普通语音学研究人类语音中各种声音的构成,音与音的结合及相互之间的影响变化,以至声调、语调、轻重音等现象。

历史语音学研究某一语言各个历史阶段的语音系统及其发展规律。

描写语音学研究某种语言在一定时期的语音系统及其特殊现象。

实验语音学则是通过实验仪器分析语音的物理现象和生理现象。

在研究方法上,语音学主要是通过描写、实验、分析、归纳、历史比较等方法揭示语音的性质、系统及其发展规律,它所使用的标音工具主要是国际音标。

通过以上比较可以看出,汉语音韵学是我国研究汉语历史语音的一门传统学问,而语音学是研究各种语言的语音及语音各个方面的一门现代科学。

汉语音韵学相当于语音学中的一个部门,可以称为汉语历史语音学,二者在研究对象、分类、方法及标音工具等方面都存在着明显的差别,绝不能将它们混为一谈。

音韵学概要一、什么是音韵学音韵学?听起来好像挺高深的一个学科,但其实它就是研究语言中声音的规律和变化,简单来说,就是怎么发音,为什么发音会变,哪些声音可以搭配,哪些不行。

我们平时说话,其实就是在遵循某些音韵的规律,可能我们并不自觉,但你仔细琢磨,发现那些“对”的声音一旦不对了,话听起来就怪怪的。

这就像你做饭时,盐放得刚好,味道就很对,但如果盐放多了,瞬间整个锅都变味了,语言里的“盐”就是音韵学的那些规则。

你看我们说话,发音时的口型、舌位、气息,其实都是音韵学的范畴。

大家都知道汉语里有四个声调,是不是觉得挺简单?但是,四个声调变来变去,能够表达不同的意思,音调的不同直接决定了意思的不同。

比如“妈”和“马”,虽然字形差不多,可是声调一改变,意思就完全不一样了。

这个现象,正是音韵学在发挥作用。

咱们就算是日常用语,也在不自觉中遵循着这些规则。

二、音韵学的组成音韵学这门学科,得从声音的角度来看。

说起声音,咱们得先了解“音节”和“韵母”的概念。

音节,顾名思义,就是一个发音单位,像“你好”里的“你”和“好”就是两个音节。

每个音节里有声母、韵母和声调。

简单讲,声母是你发音时的“头”,韵母是“尾巴”,两者结合在一起才是完整的音节。

而声调嘛,大家都不陌生,唱歌的时候,那调子有高有低,就像我们的汉字发音一样,也有不同的高低起伏。

再来说说韵母,韵母是音节中最重要的部分之一,决定了音节的音色和节奏。

我们每个人的声音都不一样,可能有人嗓音沙哑,有人声音清脆,韵母就像是让这个“嗓音”有特色的东西。

中国的韵母可多了,拼音里常见的“a、o、e”是最基础的,但实际上,汉语中的韵母远不止这些。

音韵学研究的就是这些变化和搭配。

比如有些词,你加个字,音调就会突然发生变化,尤其是在诗歌里,音韵的搭配更加讲究,才有那种优美的韵律感。

说到音韵学的“组成”,还有一个很有趣的部分就是“韵脚”,就是词尾的音节部分。

在中国古诗文里,讲究的就是“对仗工整”,大家熟悉的“平仄”就能体现出音韵的美感。

谈谈音韵学的基础知识1、什么是音韵学音韵学是我国一门传统的学问,它是研究汉语各个时期的语音系统和它们的历史演变规律的科学。

根据《中国大百科全书》的定义:也叫声韵学,在普通语言学里叫历史语音学,它是研究汉语史上的语音情况和它的发展的学科。

英文名为:Chinese historical phonetics。

2、汉语语音的发展历史可以分为哪四个时期汉语语音的发展历史可以分为四个时期:上古音指先秦两汉时期的语音,以《诗经》音系为代表。

研究这一时期的语音状况的学科为古音学。

中古音指六朝至唐宋时期的语音,以《切韵》音系为代表,研究这一时期的语音状况的学科为今音学。

近古音指元明清时期的语音,以《中原音韵》为代表。

研究《中原音韵》所反映的北方话音系,是北音学。

现代音指现代的语音,以现代普通话音系为代表。

3、什么是等韵学音韵学家把宋元以来的等韵图作为研究对象的学科称为等韵学。

他们以“等”的观念来分析汉语发音原理和方法,以韵图的形式展示汉语语音系统和韵书中的反切。

研究内容包括韵图的编撰,等韵学的原理等。

4、音韵学主要研究哪些内容传统的古音学,今音学,等韵学和北音学,是音韵学研究的内容。

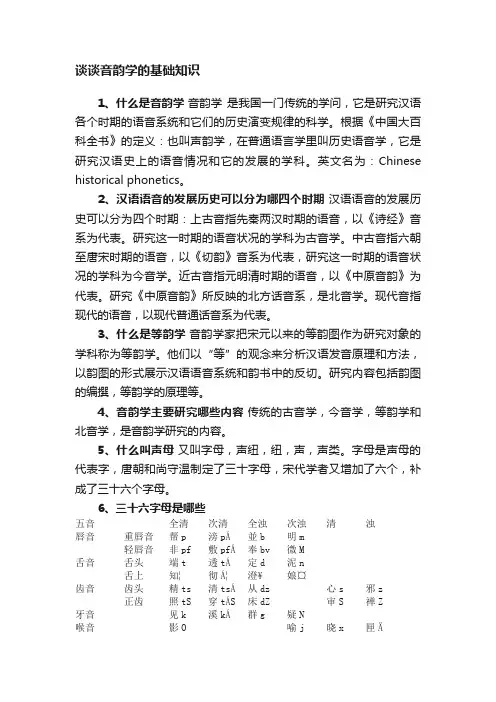

5、什么叫声母又叫字母,声纽,纽,声,声类。

字母是声母的代表字,唐朝和尚守温制定了三十字母,宋代学者又增加了六个,补成了三十六个字母。

6、三十六字母是哪些五音全清次清全浊次浊清浊唇音重唇音帮p 滂pÁ並b 明m轻唇音非pf 敷pfÁ奉bv 微M舌音舌头端t 透tÁ定d 泥n舌上知¦彻Á¦澄¥娘¤齿音齿头精ts 清tsÁ从dz 心s 邪z 正齿照tS 穿tÁS床dZ 审S 禅Z牙音见k 溪kÁ群g 疑N喉音影O 喻j 晓x 匣Ä半舌音来l半齿音日ü¤7、什么是五音、七音音韵学上按照声母的发音部位把声母分唇,舌,齿,牙,喉五类,又加上半舌音,半齿音为七音。

音韵学浅论摘要:音韵学又称声韵学,是我国古代传统“小学”中的一门重要学科,已经有一千多年的历史,它主要研究汉字字音及其历史变化,包括声、韵、调系统和音节结构,以及古今语音演变的来龙去脉。

正是由于这种特征,音韵学不仅对研究古今语音有重要指导作用,还涉及到关于中国古典文化的多个方面,本文将从音韵学的概念、研究对象、产生和发展、音韵学的功用等方面对其进行简要的分析论述,以便系统的了解音韵学这门学科。

关键词:音韵学概念研究对象发展功用正文:一、什么是音韵学音韵学也称声韵学,属于历史语音学范畴,它是分析研究汉语各个历史时期声、韵、调系统及其发展规律的一门传统学问,是古代汉语的一个重要组成部分。

从时间上看,从语音产生至今,各个历史时期的语音特点都可以作为研究对象,从空间上看,各个区域的方言语音也包含在它的研究范围,所以,音韵学的语音研究范畴颇为广泛。

按照中国传统音韵学的分类习惯,音韵学又可以细分为三个部分:今音学、古音学及等韵学,三类的研究对象各有不同。

“今音学”以《切韵》系韵书为对象,研究魏晋南北朝到隋唐时期的语音系统。

“古音学”的研究对象主要是先秦两汉的诗歌韵文,以《诗经》用韵为主要根据,并结合形声字,研究上古时期的语音系统。

“等韵学”最晚,大约产生在明初以后,以宋元时期的等韵图为研究对象,最初是分析韵书中的反切。

按照今天的科学分类习惯,我们把这三门传统学科分别称作:广韵学、古音学和等韵学,另有学者提出以元代《中原音韵》系统的韵书和分析近代语音的等韵图为对象,建立一门“近代语音学”,这四门学问,就是音韵学研究的主要对象和基本内容。

二、音韵学的产生和发展音韵学的建立以反切的出现为标志,起源于东汉末年。

反切,就是用两个汉字给一个汉字注音,取第一个字的声母,第二个字的韵母和声调,合起来构成被注音字的读音。

关于反切产生的年代,一说为汉末孙炎所创,如颜之推《颜氏家训》中说:“孙叔然创《尔雅音义》,是汉末人独知反语。

音韵学讲义音韵学是语言学的一个分支,研究的是语音的组织和规律。

在语言学中,音韵学是一个非常重要的领域,它关注的是人类语言中的音素、音节、音变、声调等各个方面。

本篇文章将对音韵学的基本概念、研究方法、理论体系以及应用进行探讨。

一、音韵学的基本概念1.音素音素是语言中最小的语音单位,是区分意义的基本单位。

不同的语言有不同的音素系统,比如英语中有辅音和元音两种音素,而汉语中则有声母、韵母、声调三种音素。

2.音节音节是由一个或多个音素组成的,具有一定的音高和音长的语音单位。

在汉语中,一个音节通常由一个声母和一个韵母组成。

3.音变音变是指语音在特定条件下发生的变化。

比如在英语中,/t/发音在词尾时通常会变成/d/,如“cat”[kt]和“cat’s”[kts],这就是一个音变。

4.声调声调是语言中的一种音高变化,用于区分意义。

汉语中有四个声调,分别是平声、上声、去声和入声。

不同的声调可以改变一个字的意义,如“ma”可以表示“妈”、“马”、“麻”、“骂”等不同的意思。

二、音韵学的研究方法1.实验研究实验研究是音韵学研究中最为常用的方法之一。

通过实验,可以探究语音的产生、传播和接收等过程,以及语音在不同条件下的变化规律。

2.田野调查田野调查是音韵学研究中另一个重要的方法。

通过对不同地区、不同语言群体的语音进行调查,可以发现不同语言之间的差异和共同点,以及语音变化的规律。

3.对比分析对比分析是音韵学研究中的一个重要方法。

通过对不同语言、不同方言之间的语音进行对比分析,可以发现它们之间的差异和联系,以及语音变化的规律。

三、音韵学的理论体系1.音位论音位论是音韵学的一个重要理论,它认为语音中的音素不是独立存在的,而是相互依存的。

在音位论中,语音是由一系列音位组成的,这些音位可以通过一定的规则组合成为不同的音节和单词。

2.音变论音变论是音韵学的另一个重要理论,它认为语音中的音素不是静态的,而是处于不断变化的过程中。

在音变论中,语音变化是由各种因素共同作用产生的,比如语音环境、语音习惯等。

浅论清代音韵学研究摘要:汉语语言学源远流长 ,而清代是汉语研究的全盛时期。

当时的汉语研究 ,无论是音韵学、训诂学 ,还是文字学,都跃入一个前所未有的辉煌境界。

本文对清代音韵学研究的情况作了概括性的评述,概括了唐代语言学在音韵学方面所取得的成就,总结了清代音韵学研究的经验教训,阐明了清代语言学在中国语言学史上的地位和价值。

关键词:清代音韵学语言学正文:清代是我国语言学历史上一个辉煌的时代,各个方面都取得了不少突出的成就,尤其是音韵学的研究在中国古代语言学史上留下了浓墨重彩的一笔。

当时国家经济实力充裕,有条件集中人力物力财力编辑刊印大部头的著作,如《古今图书集成》、《佩文韵府》、《康熙字典》、《四库全书》、《全唐文》等等,这些著作对文化的积累起了重要作用,也推动了音韵学研究的发展。

乾嘉学者用汉儒著书的体力整理研究群书,音韵在这个时期成了专门的学问;尤其清代学者喜欢写读书笔记,里面也有很多有价值的东西,如钱大昕《十驾斋养新录》论证“古无轻唇音”、“古无舌上音”。

正因为如此,清代成为我国音韵学繁荣发展的时期。

传统语言学音韵学、文字学、训诂学三大部门的发展是相互联系相互制约的。

但是这一时期由于顾炎武、江永、段玉裁、戴震等人在上古音研究方面的重大突破,并建立一个完整科学的古音系统使得整个清代语言学发生了变革。

下面将就其重要的著作及观点予以分析评述。

一、顾炎武的《音学五书》顾炎武是清代古音学的开创人,他“潜心声韵几五十年,作《音学五书》,而古音乃大明于天下”。

《音学五书》是研究古音的奠基之作,其中以《诗本音》、和《古音表》最为重要,《诗本音》是《古音表》的根据,《古音表》是《诗本音》的归纳。

顾炎武将上古韵划分为十类,并没有给韵部立专有名称,只是用《广韵》平声五十五个韵目(庚尤不在内)分别给各类命名,十部之中,六、七、八、九等四个部为江永以后的古韵学家所接受,另外六个部比较粗疏。

江、段二人的分部“益密于顾氏,然皆自顾氏之十部导之,故通乎十部之说,则于求古人之音,思过半矣”。

音韵学课程感想在我大学的课程安排中,音韵学是一门非常重要的语言学课程。

经过一学期的学习和研究,我对音韵学有了更深入的了解和认识。

以下是我对音韵学课程的一些感想和体会。

音韵学是研究语音的学科,它主要关注的是音素及其组合的规律。

通过学习音韵学,我了解到了语言中不同音素的特点和发音方式。

我们学习了国际音标,这是一种标示语音的符号系统,通过它我们可以精确地表示各种语音。

同时,我们还学习了声音的产生和传播过程,了解了声音是如何通过声带、口腔等器官产生的。

这些知识让我对语音的产生和运作有了更深入的理解。

音韵学还研究了音素的组合规律,也就是音变规律。

通过学习音变规律,我们可以了解不同语言中音素的变化规律,并且可以推测出它们的历史演变过程。

例如,我们学习了韵尾的变化规律,了解了不同语言中韵尾的变化与发展。

这些音变规律不仅帮助我们理解语言的演变过程,也对语音的教学和学习具有指导意义。

在音韵学的学习过程中,我们还了解了不同语言之间的音系差异。

不同语言中的音素系统和音变规律各不相同,这也是语言之间差异的一个方面。

通过对不同语言的音系进行比较研究,我们可以更好地理解和比较不同语言之间的差异和联系。

在学习音韵学的过程中,我还注意到了一些实际应用方面的问题。

例如,音韵学对语言教学和学习具有一定的指导作用。

通过了解语音的产生和运作机制,我们可以更好地教授和学习语音。

此外,音韵学还对语音识别和语音合成等领域有着广泛的应用。

通过对语音信号的分析和处理,我们可以实现语音识别和合成等技术。

音韵学的学习对我个人的语言能力提升也起到了积极的作用。

通过学习音韵学,我对语音的敏感度和准确性有了明显的提高。

我能够更准确地分辨和发出不同的音素,也能够更好地理解和学习外语的发音。

这对我的语言学习和交流能力都有着积极的影响。

总的来说,音韵学是一门非常有价值和重要的学科。

通过学习音韵学,我对语音的产生和运作有了更深入的了解,也对语言之间的差异和联系有了更清晰的认识。

浅谈音韵学对于汉语学习的作用

音韵学是语音学的一个重要分支,研究语音节奏和音韵现象,是汉

语学习中至关重要的环节,是中华民族文化的深层表现形式,也是母

语习得的重要基础。

在汉语学习中,音韵学的重要作用表现在以下几

个方面:

首先,音韵学对汉语学习的重要作用是强调音节的精确发音。

比如,

当中文正确地发音时,尤其是声调的正确发音,可以绝对避免语义的

混乱,使学习者能够被准确地理解。

其次,音韵学可以培养学习者的聆听和分析能力,能够在发音中准确

分辨字词中的声调以及词语之间的语调,以便区分每个词语的意义和

语义。

再次,音韵学还可以帮助学习者更好地了解中国文化,因为它是有节

奏的文字形式,再加上中国更深的文化传统和音乐的潜移默化,所以

我们可以更好地理解和学习中国传统文化。

最后,音韵学还能够帮助汉语学习者运用熟悉的声音结构,加强对汉

文的读写能力,以及对汉字的理解能力。

总之,音韵学为汉语学习提供了一个重要的平台,学习者需要掌握正

确的发音和语音现象,并且熟悉中国音韵文化,才能有效地学习汉语。

上海师范大学潘悟云教授谈学习音韵学的经验每一门学问,都有一些需要死背的内容,即使像数学这样严密靠逻辑演绎的学问,还要背一些数字,如圆周率3.1416,还有不少的公式。

但是,越是成熟的科学,需要死背的东西就越少。

语言学是一门不成熟的科学,但是在社会科学中,语言学将率先成熟化,率先向精密科学靠拢。

而语言科学中,语音属于表层,更容易精密化。

音韵学如果还要继续发展的话,还有它的生命力的话,就要大幅度减少死背的内容。

音韵学中最关键,也最令人生畏的地方,就是背中古的音韵地位。

现在一些学校讲音韵学,只讲一些知识性的内容,中古有哪些韵,哪些摄,哪些等,上古有哪些韵部,还有什么阴阳对转、古本音变音之类,令人如堕五里云雾,越学越糊涂。

但是这些学了以后,实际上连音韵学的门槛都还没有进入。

你如果不把常用字的中古音韵地位牢记在心,不要说不能研究音韵学,就连音韵学的著述都难以看懂。

有些训练有素的高校,特别是一些很严谨的学者,是要学生死背中古音的。

如本版向柏霖的贴子说,他在沙加尔的指导下背了两年多。

包拟古的基本教材是高汉的《汉文典》,他要学生熟读上面的音形义。

我见过一些老前辈,他们大体有早年的童子功,从小就开始死背了。

我在读研究生的时候,一位张世禄先生的弟子,算是我的师兄,问张先生如何背《广韵》。

张先生说,每天背几个,长久了就会记住了。

据说还有一位老先生,是要弟子把《广韵》抄九遍。

这些老前辈的做学问功夫我是很佩服的。

但是,在他们那个年代还可以这样做,他们从小就开始熟读古书了。

但是我们在复旦读研究生的时候,被文革耽误了青春,都是三十多岁的人了,再花几年时间去死背是不现实的。

更重要的是,音韵学是一门科学,科学主要是靠规则,而不是死背。

你即使把一本《广韵》都背下来,而对于整个语音史的规则毫无所知,岂不成了两脚书厨。

你可能要问,那你说该怎么办?好,我就来谈我背《广韵》的经验。

文革期间,有幸认识郑张尚芳先生,当时他虽然还是温州渔械厂的一名磨工,但是在音韵学、方言学方面已经卓然成家了,不信你可以看看1964年《中国语文》上的《温州音系》与《温州话的连读变调》,当时他只不过二十几岁,但是至今仍很少有人对方言作这样细致而深刻的描写。

⾳韵学什么是⾳韵学?⾳韵学⼜叫声韵学。

它是分析研究汉字的字⾳和它的历史变化的⼀门科学。

是古汉语的重要组成部分,就像现代汉语语⾳是现代汉语的重要组成部分⼀样。

什么是语⾳学?研究⼈类发⾳的⽣理基础和物理基础。

语⾳学是对⼈类的发⾳进⾏客观的描写,着重分析⼈类语⾳的⽣理现象和物理现象,讲述发⾳器官的作⽤,分析各种语⾳的构成。

什么是语⾳学?今⾳学,是以《切韵》系韵书作为对象,研究南北朝到隋唐时代的语⾳系统的。

什么是古⾳学?是对“今⾳学”来说的,它研究的对象是先秦两汉的诗歌韵⽂,⽽以《诗经》⽤韵为主要根据,并且结合形声字,研究上古时期的语⾳系统的。

⾳韵学有哪些功能?⼀、是为了更深⼊地了解现代汉语的语⾳系统。

⼆、利于做好现代语⾳规范化的⼯作。

三、⾳韵学是进⾏⽅⾔研究的必备知识。

四、⾳韵学是建⽴汉语史的前提五、⾳韵学是训沽学的⼯具。

六、⾳韵学是学习和研究古代诗歌声律的基础什么是声纽?声纽⼜称⾳纽或纽。

⼤概古⼈以为声母是⼀个字⾳的枢纽,所以将它称作声纽。

最早提到“纽”的⽂献是唐代孙愐的《唐韵·序》。

根据瑞典汉学家⾼本汉的研究,声纽与现在所说的声母略有不同,它包括同辅⾳的颚化⾳和⾮颚化⾳,如“见”纽包括[kj]、[k]两个声母。

什么是三⼗字母?字母相传是唐末⼀个叫守温的和尚根据当时汉语声母的实际创制的,共有30个,每个字母代表的声母就是它⾃⾝的声母。

唇⾳:不、芳、并、明⾆⾳:端、透、定、泥、是⾆头⾳;知、彻、澄、⽇是⾆上⾳⽛⾳:见、溪、群、来、疑等字是也齿⾳:精、清、从是齿头⾳;审、穿、禅、照是正齿⾳喉⾳:⼼、邪、晓是喉中⾳,清;匣、喻、影亦是喉中⾳,浊什么是宋⼈三⼗六字母?宋初,有⼈根据当时的语⾳实际,对这30个字母的次序及取字进⾏了整理,同时增补了“⾮、敷、奉、微”和“娘、床”6个字母,即成了36个字母什么是声类?这⼀名称来源于反切上字的归类。

三⼗六字母基本上反映的是唐末宋初汉语的声母系统,⽽不是代表典型的中古时期——隋唐时代的声母系统。

音韵学浅论摘要:音韵学又称声韵学,是我国古代传统“小学”中的一门重要学科,已经有一千多年的历史,它主要研究汉字字音及其历史变化,包括声、韵、调系统和音节结构,以及古今语音演变的来龙去脉。

正是由于这种特征,音韵学不仅对研究古今语音有重要指导作用,还涉及到关于中国古典文化的多个方面,本文将从音韵学的概念、研究对象、产生和发展、音韵学的功用等方面对其进行简要的分析论述,以便系统的了解音韵学这门学科。

汉语音韵学是研究汉语语音系统的科学。

它包括古音学、今音学、等韵学等学科。

音韵学也称声韵学,它是研究古代汉语各个历史时期声、韵、调系统及其发展规律的一门传统学问,是古代汉语的一个重要组成部分。

在研究方法上,传统音韵学主要使用的是系联法、类推法、统计法和比较法。

从时间上看,从语音产生至今,各个历史时期的语音特点都可以作为研究对象,从空间上看,各个区域的方言语音也包含在它的研究范围,所以,音韵学的语音研究范畴颇为广泛。

按照中国传统音韵学的分类习惯,音韵学又可以细分为三个部分:今音学、古音学及等韵学,三类的研究对象各有不同。

“今音学”以《切韵》系韵书为对象,研究魏晋南北朝到隋唐时期的语音系统。

“古音学”的研究对象主要是先秦两汉的诗歌韵文,以《诗经》用韵为主要根据,并结合形声字,研究上古时期的语音系统。

“等韵学”最晚,大约产生在明初以后,以宋元时期的等韵图为研究对象,最初是分析韵书中的反切。

按照今天的科学分类习惯,我们把这三门传统学科分别称作:广韵学、古音学和等韵学,另有学者提出以元代《中原音韵》系统的韵书和分析近代语音的等韵图为对象,建立一门“近代语音学”,这四门学问,就是音韵学研究的主要对象和基本内容。

一、音韵学的产生和发展音韵学的建立以反切的出现为标志,起源于东汉末年。

反切,就是用两个汉字给一个汉字注音,取第一个字的声母,第二个字的韵母和声调,合起来构成被注音字的读音。

关于反切产生的年代,一说为汉末孙炎所创,如颜之推《颜氏家训》中说:“孙叔然创《尔雅音义》,是汉末人独知反语。

音韵学浅论

摘要:音韵学又称声韵学,是我国古代传统“小学”中的一门重要学科,已经有一千多年的历史,它主要研究汉字字音及其历史变化,包括声、韵、调系统和音节结构,以及古今语音演变的来龙去脉。

正是由于这种特征,音韵学不仅对研究古今语音有重要指导作用,还涉及到关于中国古典文化的多个方面,本文将从音韵学的概念、研究对象、产生和发展、音韵学的功用等方面对其进行简要的分析论述,以便系统的了解音韵学这门学科。

关键词:音韵学概念研究对象发展功用

正文:

一、什么是音韵学

音韵学也称声韵学,属于历史语音学范畴,它是分析研究汉语各个历史时期声、韵、调系统及其发展规律的一门传统学问,是古代汉语的一个重要组成部分。

从时间上看,从语音产生至今,各个历史时期的语音特点都可以作为研究对象,从空间上看,各个区域的方言语音也包含在它的研究范围,所以,音韵学的语音研究范畴颇为广泛。

按照中国传统音韵学的分类习惯,音韵学又可以细分为三个部分:今音学、古音学及等韵学,三类的研究对象各有不同。

“今音学”以《切韵》系韵书为对象,研究魏晋南北朝到隋唐时期的语音系统。

“古音学”的研究对象主要是先秦两汉的诗歌韵文,以《诗经》用韵为主要根据,并结合形声字,研究上古时期的语音系统。

“等韵学”最晚,大约产生在明初以后,以宋元时期的等韵图为研究对象,最初是分析韵书中的反切。

按照今天的科学分类习惯,我们把这三门传统学科分别称作:广韵学、古音学和等韵学,另有学者提出以元代《中原音韵》系统的韵书和分析近代语音的等韵图为对象,建立一门“近代语音学”,这四门学问,就是音韵学研究的主要对象和基本内容。

二、音韵学的产生和发展

音韵学的建立以反切的出现为标志,起源于东汉末年。

反切,就是用两个汉字给一个汉字注音,取第一个字的声母,第二个字的韵母和声调,合起来构成被注音字的读音。

关于反切产生的年代,一说为汉末孙炎所创,如颜之推《颜氏家训》中说:“孙叔然创《尔雅音义》,是汉末人独知反语。

”但据研究,在孙炎之前,已有反切的使用,如王肃著《周易音》就用了十多条反切。

反切发明的原因与佛教传入中国有关,因为佛经用古代印度梵文书写,一方面,中国人要学习佛经,需懂梵文,而印度僧人传教,则需使用汉语,在这种交流中,中国的沙门和学者在梵文拼音的启示和影响下,创造了反切法。

反切的使用使人们可以准确地给汉字注音,因此在魏晋南北朝时期,大量的韵书应运而生。

中国的第一部韵书是魏李登的《声类》。

至南齐永明年间,沈约、谢眺、王融的等人在作诗时,发现汉语有四个声调,他们称之为“四声”,即我们所熟知的四个调类“平、上、去、入”。

永明诗人有意识的将四声运用到诗歌创作中,他们的作品在音韵上工整婉转,被后人称为“永明体”。

隋文帝开皇初年,一日,陆言法父亲陆爽在家中宴请当时的大学问家刘臻、颜之推、卢思道等人,席间论及语音,几人对当时已有的韵书进行了评价和讨论,认为有必要编写一部可供作家创作时参考和选韵的韵书。

十几年后,陆言法根据当时的记录,并参考前代韵书,编写成《切韵》一书,得到了读书人的重视。

唐宋两代,研究语音的人们都把《切韵》奉为经典之作。

后有唐人学者对其进行了校勘和补充,其中对后世影响较大的有王仁煦《刊谬补缺切韵》和孙愐《唐韵》。

反切的发明虽然具有里程碑式的意义,但仍有其局限性,主要表现有两点。

第一,同一个声母,可以用很多字去表示,如同是表示[t]这个音,可以用“道,多,东”等等,据统计,《广韵》全书共用反切上字四百七十多个,这种反切用字的纷繁情况,造成了使人难记的困扰;第二,反切还有方言差异和音调变化的问题,同一个字音,不同地域的人读起来自然不

同。

反切发明后的六百年时间里,汉字声调也随着各朝各代发生了不同的变化,再按照最初的反切,就读不准字音,因此要想正确的将反切拼切出读音来,还必须掌握古今音的演变规律。

到了宋代,由于反切运用的局限性,就有人开始对反切进行改良修正。

学者陈彭年、邱雍等人奉宋真宗之命修订《切韵》,改名为《大宋重修广韵》,即我们今天所能够看到了《宋本广韵》。

《广韵》是对《切韵》语音系统的继承和发展,后来成为了人们研究隋唐语音的主要材料,也是研究中古音的重要材料。

宋代等韵图大兴,等韵图是古人编制的声韵调拼合图,与韵书比较,等韵图自觉地分析了语音系统中声韵调的类以及音节分不情况,比韵书只涉及声调和韵母更为进步,当今我们能看到最早的等韵图是《韵镜》,反映的是《广韵》的语音系统。

等韵图从宋开始盛行,一直延续至清代,后来形成了专门研究各时期等韵图的学问“等韵学”。

此外,宋代产生了影响深远的古音三十六字母,其对于声母的发音部位和发音方法的描写都很正确,成为了古代汉语声母的标准代表字母。

宋代还出现了最早的古音研究,对先秦两汉上古音的研究叫做“古音学”,宋人吴棫、郑序是最早对此开始做系统研究的学者。

元代曲词和戏曲兴盛,出现了一大批优秀的创作者,周德清为了方便创作,规范戏曲用韵标准,编写了《中原音韵》一书。

《中原音韵》反映了元代北方话的口语语音,是研究近古音的主要材料。

自此,出现了一系类反映北方话的韵书,因此以中原音韵系统韵书为主要研究对象的学问叫做“近代语音学”,也叫“北音学”。

明清时期,古音研究十分盛行。

明代古音学家陈第著有《毛诗古音考》、《屈宋古音考》等数,为清代古音学的发展奠定了基础。

清代以乾嘉学派为代表的学者群对古音研究也有很多成就。

如古音学家陈澧在音韵学方面的成就主要体现在中古音研究,他著有《切韵考》一书,并且发明了“反切”联系法。

乾嘉学派之后,近代的章炳麟、黄侃在古音研究方面也有很高的造诣,他们仍用传统方法研究汉语语音,在他们之后,西方语言学理论被引入到汉语语言学研究中,逐渐形成了现代音韵学。

三、音韵学的功用

(一)更深入的了解现代汉语的语音系统

现代汉语的语音是由古代汉语语音逐渐发展和演变而来的,我们在学习现代汉语语音结构的时候,通常要与古代语音进行对比分析,如今四声与古四声比较,入声字在现代汉语普通话中消失的现象研究。

现代汉语语音结构规律,和古今语音演变的规律是有密切联系的,只有懂得了古今语音演变的规律,才能进一步了解并掌握现代汉语语音结构的规律。

另一方面,掌握语音演变规律,才能做好现代汉语规范化的工作。

第三,研究地方方言和推广普通话,也需要我们对音韵学有一定的学习功底。

(二)汉语音韵学是建立汉语史的前提

要研究汉语语音,指出汉语语音的特点和发展规律,指导汉语的学习和使用,以保证汉语朝着健康正确的方向发展,就不能不建立汉语语音史。

要建立汉语语音史,首先必须研究出汉语各个历史时期的声、韵、调系统,例如先秦时期汉语的声、韵、调系统如何,隋唐时期汉语的声、韵、调系统如何,元明清时期汉语的声、韵、调系统如何等等。

只有把这些不同历史时期声、韵、调系统的面貌弄清楚,并探寻出其间的联系和发展规律,才谈得上汉语语音史的建立,而要知道汉语各个历史时期声、韵、调的状况,就得依靠音韵学的研究。

(三)音韵学与其它学科的联系

在古代文学方面,特别是学习诗词韵文,需要音韵学知识作为基础。

我们在学习一些古代诗文时,往往会遇到本该对仗的句子却并不押韵的情况,其实这并不是诗文本身出了问题,而是随着时代发展,一些字的古今语音发生了很多变化,我们按照现代汉语的读音来读,自然是不押韵的,这时候,我们就需要音韵学中古代语音知识,来探求某字在当时的读音和意

义,这对于我们了解和鉴赏古代文章,具有十分重要的作用。

除了韵文之外,古典文字字义的考证也离不开音韵学。

另一重要方面表现在古典文献的学习与研究上。

如在校勘学方面,我国古籍在长期传抄、刻印中往往会产生错误,如脱文、衍文、倒文、脱简、错简等等。

历代学者,尤其是清代学者如王念孙等人,在纠正古书的错误上做了大量的艰巨工作,这就是校勘之学。

做校勘工作需要的知识很多,如文字学、训诂学、历史学、语法学等,而音韵学也是其中重要的一项。

因为古籍中有的是韵文,如《诗经》《楚辞》等,即使在散文中也往往用韵,如《易经》、《尚书》、《老子》、《庄子》、《墨子》、《荀子》、《论语》等等。

如果在韵脚处有校勘问题,往往可以根据押韵的情况,推断出原来的正确用字。

除上述作用外,音韵学还和考古学、古代历史学、古代哲学等学科密切相关,是研究中不可或缺的重要工具之一。

四、小结

音韵学作为我国传统学科,在现代又与时俱进,在研究从古至今的语音演变规律方面可谓成绩斐然,也是众多学科领域的基本功,对于学者的学习研究有积极的指导意义,作为本科中文生,学习音韵学也是重要任务,它既为我们以后的治学道路奠定了基础,也是培养严谨品质的方法之一。

五、参考文献

①唐作藩著《音韵学教程》,北京大学出版社,2002年8月第三版。

②梁建芬《传统汉语音韵学的现代意义》,莆田高等专科学校学报,2001年9月,第8

卷第3期。