高轨卫星通信系统链路预算软件包研制

- 格式:pdf

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:4

Ku频段卫星通信链路计算李子龙;娄景艺;屈晓旭【摘要】卫星通信具有容量大、成本低、抗干扰性能强、覆盖面积广和通信距离远等优势,已成为舰船通信的重要手段.针对Ku频段卫星通信的特点,提出了一种链路计算方法,并给出了岸基发送站、卫星转发器和接收系统的参数,通过实例分析,计算上行发送站的EIRP、接收站天线的方位、链路降雨衰减、链路载噪比及链路余量等,从而设计出合理的链路预算.【期刊名称】《通信技术》【年(卷),期】2015(048)006【总页数】5页(P662-666)【关键词】Ku频段;卫星通信;链路计算;雨衰;载噪比【作者】李子龙;娄景艺;屈晓旭【作者单位】海军工程大学电子工程学院,湖北武汉430033;海军工程大学电子工程学院,湖北武汉430033;海军工程大学电子工程学院,湖北武汉430033【正文语种】中文Key words:Ku-band;satellite communication; link-budget calculation; rain attenuation; carriernoise ratio在研究Ku频段卫星通信系统时,链路计算是设计的基础。

在进行链路设计时涉及以下几点:(1)是上行发送站的EIRP,描述了射频信号的发射能力,是高功放的输出功率和天线增益的乘积,而且要考虑馈线损耗;(2)是降雨衰减,由于Ku频段电磁波的波长为十几毫米,而雨滴的直径为数毫米,其穿过雨区时会受到传输损耗,根据ITU-R雨衰模型,计算雨致衰减量;(3)是噪声影响,卫星通信接收的载波电平较低,因此对噪声非常敏感,要分析各种噪声源对通信系统的影响。

1.1 自由链路损耗、大气衰减、天线未对准衰减自由链路损耗[1]指自由空间损耗,其与传输距离和频率成正比为:上行大气层吸收衰减一般为Lau=0.14d B,下行大气层吸收衰减一般为Lad=0.12 dB。

天线未对准衰减,指卫星天线和地球站天线的偏轴衰减,一般为Lpu=0.5 dB。

信息化网络架构与技术信息网络作为未来推动各行各业数字化、移动化、网络化、智能化发展的普适性基础设施,将以极强的渗透性和带动性,极大地加快全球社会的转型与创新发展。

针对信息网络,本文首先介绍了其概念、发展历程以及发展趋势,然后对网络架构、传输技术、链路预算、网络技术、管理控制技术、空间节点技术、信关站技术以及工程保障等方面的内容进行了深入的介绍。

关键词:信息化;网络架构;技术As a universal infrastructure that promotes the digital, mobile, networked and intelligent development of all walks of life in the future, the information network will greatly accelerate the transformation and innovative development of the global society with strong penetration and driving force. For information network, this book first introduces its concept, development history and development trend, and then discusses network architecture, transmission technology, link budget, network technology, management and control technology, space node technology, gateway station technology, and engineering support. The content is described in depth.Key words: informatization; network architecture; technology一、前言天地一体化信息网络贯穿海洋远边疆、太空高边疆、网络新边疆。

高低轨卫星一体化协调应用的关键技术与实践作者:张亮来源:《无线互联科技》2024年第11期摘要:文章针对我国高、低轨卫星协同工作所面临的主要问题进行了深入研究,明确了其发展目标。

研究重点对高、低轨道融合问题的复杂度进行了分析。

在研究过程中,笔者将着眼于提高整个卫星的综合效能,促进卫星通信的发展,从技术层面上来解决上述问题。

研究结果表明,高、低轨道融合对于提升系统性能和解决技术难点都有重要意义。

该项目的研究成果将为我国在轨卫星技术在通信网络中的应用奠定理论基础。

关键词:卫星系统;发展趋势;高低轨卫星一体化;技术挑战中图分类号:TN927 文献标志码:A0 引言本文旨在对卫星系统的发展趋势进行深入分析,尤其是对高、低轨道卫星一体化的重要意义进行分析。

随着科技的发展,卫星系统已成为卫星通信、科学研究及对地监测的重要手段。

本文在回顾卫星技术发展史的基础上,着重讨论了高、低轨道卫星一体化所面临的技术难题,明确了本课题的研究目的与意义。

本项目的研究成果,可为未来卫星技术发展提供新思路,使其更好地适应现代通信与科学技术的需要,推动卫星系统的进一步发展。

1 综述1.1 我国高、低轨道融合技术的发展概况近年来,高、低轨道卫星的融合已逐渐引起人们的关注。

高轨道卫星具有远距离传送的优点。

低轨道卫星具有对地高分辨探测及低时延传输的优点。

高低轨道卫星在多个方面都具有广阔的应用前景。

在通信领域,研制并使用新一代卫星通信规范,是推进我国高、低轨道融合发展的重要方向。

近几年,随着量子通信的迅速发展及应用,卫星通信会变得更为安全有效。

通过对国内外典型实例的研究,可以看出,高、低轨道融合技术在对地观测、卫星通信和导航等方面具有很大的应用前景。

比如:一颗高轨道通信卫星与一颗近地轨道卫星合作,可以建立覆盖全球的通信网络,对该网络进行高精度的监控。

本项目的研究成果将提升整个卫星的综合效能,为卫星在多个行业的实际应用提供更为精确的数据支撑。

S频段低信息速率卫星通信系统的探索和实验尚俊娜;李林;刘春菊;魏彦飞【摘要】介绍了目前卫星通信的频段分布并对其进行了对比;对S频段卫星通信给出了链路预算,并进行了卫星移动通信的探索和实验,通过低信息速率的短报文和语音通信设备的研发,对低速率卫星移动通信进行了验证和分析.结果表明,采用全向天线的S频段低信息速率的卫星通信系统完全可以在处理突发事件的应急通信中发挥作用,并具有成本低、终端简单、应用方便、安全可靠等优点.【期刊名称】《电讯技术》【年(卷),期】2016(056)001【总页数】6页(P54-59)【关键词】卫星移动通信系统;S频段;低信息速率;应急通信;全向天线【作者】尚俊娜;李林;刘春菊;魏彦飞【作者单位】杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018;杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018;杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018;桂林电子科技大学电子工程与自动化学院,广西桂林541004【正文语种】中文【中图分类】TN927.2卫星通信具有覆盖范围广、工作稳定可靠、不受地面条件限制、灵活机动的独特优势,可提供大跨度、大范围、远距离的移动通信服务,技术特性非常适合应急通信系统的要求。

特别在我国地面通信线路不发达的偏远农村,卫星通信具有不可替代的地位和作用。

随着信息化时代的到来,全球个人移动通信和信息高速公路通信需求迅速增长,要实现通信网的“无缝”覆盖,卫星通信是必不可少的通信手段[1]。

但由于地面移动通信网络和光纤通信网络的快速崛起,卫星通信应扬长避短,作为一种有效的补充通信手段,尤其是在危险品运输车辆出行的监控,山区、海洋、沙漠中气象水文监测站点测量数据的回传,输油管道腐蚀情况的监测,抢险救灾、处理突发事件的应急通信等各类应用中均大有作为。

这类通信要求有实时远距离传输能力,但单位时间内需要传输的信息量极少,信息传输的抗干扰能力要强,传输的误码率要求又比较高。

同时,由于用户数往往很多,所以希望单机设备低廉,使用费用便宜。

基于平流层飞艇的星地中继通信系统设计王荆宁;郎磊;杨乾远;薛松海;何占林【摘要】针对高轨卫星对地激光链路受大气层影响较大,难以全天候工作的现状,设计了一种利用平流层飞艇平台对激光链路进行中继的通信系统,将激光终端升空到平流层降低大气层影响,采用高速微波实现飞艇平台到地面的信息中继,可以实现5 Gbit·s-1以上的可靠信息传输.对激光载荷安装、微波链路预算以及天线对准等进行了分析,总结了随机运动特性平台高精度指向和快速捕获、大幅度低频扰动特性下高精度稳定、大容量微波高速自适应均衡等关键技术,可以满足高速中继的需求.【期刊名称】《移动通信》【年(卷),期】2019(043)005【总页数】5页(P60-64)【关键词】星地中继通信;平流层平台;空间激光通信;微波通信;雨衰分析【作者】王荆宁;郎磊;杨乾远;薛松海;何占林【作者单位】中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081;中国电子科技集团公司第三十四研究所,广西桂林 541004;中国电子科技集团公司第三十八研究所,安徽合肥230088;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081【正文语种】中文【中图分类】TN929.51 引言空间激光通信由于传输容量大,是未来星地通信和星间通信的重要手段,通过星间、星地激光通信链路与地面光纤骨干网连接,形成天地一体化的激光宽带信息网络,可以实现5 Gbit·s-1以上的高速信息传输。

高轨卫星的激光直接落地受到大气层中雨、雾、云层和大气湍流等的影响,星地激光链路无法全天侯工作。

如果地面终端升空到20 km的平流层,就不存在雨、雾和云层的影响,大气湍流和大气衰减的影响将减少超过90%。

因此在平流层对星地激光进行微波中继是星地激光通信实用化很好的途径,是天空地一体化的重要组成部分。

美国霍普金斯大学开展的SPARCL(Space Relay Communications Link,空间中继通信链路)计划提出了星地中继的思路,如图1所示,计划采用高空气球通过空间激光通信系统中继接收LEO、GEO下传的高速数据流,然后通过系留光纤下传到地面站,进而有效避开云层、大气衰减、大气吸收、大气湍流等负面影响,形成卫星-临近空间-地面全光下行传输链路,但该计划未见实际实施的报道。

微纳卫星测控系统链路预算与仿真1. 内容概述本文档旨在详细介绍微纳卫星测控系统链路预算与仿真的相关知识和技术。

随着微纳卫星技术的不断发展,其在通信、导航、遥感等领域的应用越来越广泛。

为了提高微纳卫星的性能和可靠性,对其测控系统的链路预算与仿真进行研究具有重要意义。

本文档首先介绍了微纳卫星测控系统的基本概念和组成,包括通信链路、控制链路、数据链路等。

然后详细阐述了链路预算的概念和方法,包括链路预算的计算步骤、参数设置、性能评估等。

本文对微纳卫星测控系统的链路预算与仿真进行了实例分析,通过具体的实验数据和仿真结果,验证了链路预算方法的有效性。

本文档还讨论了微纳卫星测控系统中的关键技术,如信道编码、多址接入、干扰抑制等,并提出了相应的解决方案。

本文对微纳卫星测控系统链路预算与仿真的未来发展趋势进行了展望,包括采用新型算法、优化设计方法、提高仿真精度等方面的研究。

1.1 研究背景与意义随着航天技术的迅速发展,微纳卫星作为一种低成本、高效率的航天器解决方案,已成为当今航天领域的研究热点。

微纳卫星具有体积小、质量轻、研制周期短等特点,广泛应用于科研实验、通信技术、地球观测等多个领域。

而微纳卫星测控系统作为保障微纳卫星正常运行的关键组成部分,其性能优劣直接影响到微纳卫星的任务执行效果。

在当前复杂的航天环境中,微纳卫星测控系统面临着诸多挑战,如通信链路不稳定、能源管理困难、控制精度要求高等。

为了解决这些问题,对微纳卫星测控系统的链路预算与仿真研究显得尤为重要。

通过对测控系统的链路进行全面预算,可以评估系统性能,预测潜在问题,并优化资源配置。

仿真技术的运用能够在不实际制造卫星的情况下模拟测控系统的运行情况,从而验证设计的合理性和可行性,降低研发风险。

深入研究微纳卫星测控系统的链路预算与仿真技术具有十分重要的意义。

这不仅有助于提升微纳卫星的整体性能,还能推动航天测控技术的进步,为未来的航天事业发展提供有力支撑。

1.2 国内外研究现状随着微纳卫星技术的飞速发展,微纳卫星测控系统及其链路预算在空间探索领域受到了越来越多的关注。

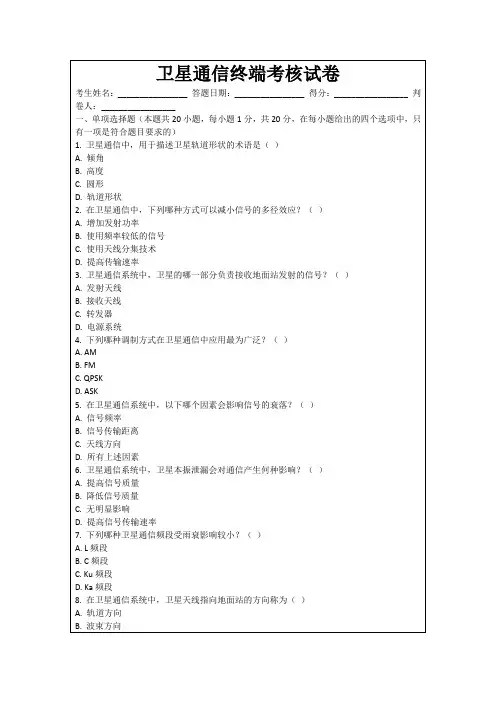

特别策划·铁路5G技术铁路5G-R系统覆盖方案研究任超(中国铁路设计集团有限公司电化电信工程设计研究院,天津300308)摘要:基于5G技术的新一代铁路专用移动通信(5G-R)系统已成为铁路智能联接的首选。

铁路专用移动通信系统需要解决高可靠性和高速移动性的问题,以及轨道交通枢纽群与场景独特性带来的挑战,因此5G-R系统覆盖方案需结合铁路自身特点开展设计。

重点对5G-R系统链路预算、无线组网方案进行研究,探讨分析单BBU和双BBU星型组网、环型组网方案的优缺点及适用场景,并提出在5G-R系统建设初期,GSM-R与5G-R系统共存时的覆盖方案。

关键词:5G-R;链路预算;组网方案;分布式基站中图分类号:U285 文献标识码:A 文章编号:1001-683X(2023)05-0008-05 DOI:10.19549/j.issn.1001-683x.2023.02.07.0021 研究背景目前,铁路专用移动通信系统GSM-R为第2代移动通信系统,只能承载语音业务和少量的数据业务,无法满足当前铁路数字化、智能化的发展需求。

另外,由于公网GSM产业逐步萎缩,GSM相关设备将逐步停产[1-2]。

为推进智能铁路的建设,铁路亟须研究新一代铁路专用移动通信技术。

2019年6月,工业和信息化部向中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司颁发了5G商用牌照,我国进入5G商用元年[3]。

截至2022年底,我国累计建成并开通5G基站231.2万座,5G移动电话用户达5.61亿户,建成了全球最大5G网络[4]。

5G作为目前商用移动通信网络中最先进、最成熟的技术,具有大带宽、低时延、广连接、高可靠等技术特点,是我国新一代铁路专用移动通信系统的首选技术[5],利用5G赋能铁路通信行业是一场技术革命[6]。

在铁路5G-R系统工程建设前需对其网络架构、关键技术、技术标准等进行研究与试验。

高轨GPS信号可用性分析闻长远;岳富占;仇跃华【摘要】针对目前国内关于高轨GPS信号可见性研究大多以几何分析为主,工程实现指导性不强的缺点,文章以GPS接收机系统指标设计为目标,引入接收机等价增益概念,结合空间几何模型与信号链路传播特点,考虑GPS发射天线增益、接收机信号处理时间、GPS星座状况、接收天线增益等实际因素,对适用于高轨GPS信号可用性进行分析.仿真表明-180 dBW接收功率下,通过接收更多GPS旁瓣信号,GPS接收机能有效应用于高轨航天器导航.【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2014(022)002【总页数】5页(P29-33)【关键词】GPS;链路预算;等价增益;接收机系统设计;GEO轨道【作者】闻长远;岳富占;仇跃华【作者单位】北京卫星信息工程研究所北京100086;北京卫星信息工程研究所北京100086;北京卫星信息工程研究所北京100086【正文语种】中文【中图分类】TN96现代社会,高轨航天器特别是地球静止轨道(Geosynchronous)卫星以其独特的高轨和静地特性成为地球重要的轨道资源,在通信、气象、教育、预警等方面发挥重要作用。

与地面测控手段相比,将GPS接收机应用于高轨航天器导航系统,在商业价值以及可操作性方面拥有巨大优势[1]。

早在上个世纪九十年代,国外研究机构就针对GPS接收机高轨应用做了相应研究及飞行验证[2-3]。

2001年,NASA发射AMSAT-OSCAR-40(AO-40)卫星,对GPS接收机用于HEO/GEO轨道卫星自主导航进行了探测性实验。

实验结果表明50小时内导航星数在0~5颗之间,初步验证GPS用于高轨航天器的可行性[4-5]。

目前国内关于高轨航天器GPS接收机系统设计的研究,多停留在理论分析阶段,与工程实际存在较大差异。

本文从工程应用出发,对影响接收机灵敏度及其工作特性的各参数进行分析和仿真,为工程应用提供技术参考。

1 GEO轨道与GPS星座特性分析1.1 GPS信号传播链路在GPS卫星信号传播链路中,可以把整个过程分为GPS星座、信号传播、接收终端3部分,链路示意图如图1所示。

Telecom Power Technology通信网络技术链路预算在无人卫星通信系统设计中的应用现状分析王立辉(中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北在设计无人卫星通信系统时,链路预算是一个关键的工具和技术,用于评估系统的性能和效果。

链路预算的准确性和有效性对于确保通信系统的稳定运行至关重要。

基于此,从链路预算入手,阐述了无人卫星通信系统的组成及特点,分析了无人卫星通信系统设计发展现状,提出了链路预算在无人卫星通信系统设计中的对策建议。

链路预算;无人卫星通信系统;产业链生态Analysis of the Application Status of Link Budget in the Design of Unmanned SatelliteCommunication SystemWANG Lihuith Research Institute of CETC, ShijiazhuangAbstract: In the design of unmanned satellite communication systems, the link budget is a key tool and techniqueeffectiveness of the system. Theof the communication system. 2024年2月10日第41卷第3期195 Telecom Power TechnologyFeb. 10, 2024, Vol.41 No.3王立辉:链路预算在无人卫星通信系统设计中的应用现状分析终端机包括手持式终端机、车载终端机和船载终端机等。

这些终端可以是移动,也可以固定安装。

用户终端通过卫星通信系统与地面段和其他用户进行通信连接,实现语音、数据和视频等多种通信服务。

3 无人卫星通信系统设计发展现状3.1 实施多个卫星计划在空间基础设施、天地一体化信息网络等重点项目建设,以及国内商业航天产业蓬勃发展等因素的共同推动下,国内低轨卫星通信系统正处于快速发展阶段。

人工智能驱动的手机直连低轨卫星通信目录一、内容概览 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状 (4)二、人工智能驱动的手机直连低轨卫星通信技术原理 (5)2.1 低轨卫星通信概述 (7)2.2 人工智能在通信系统中的应用 (8)2.3 手机直连低轨卫星通信的挑战与解决方案 (9)三、人工智能驱动的手机直连低轨卫星通信系统架构 (10)3.1 系统整体架构 (12)3.2 通信信号处理模块 (13)3.3 数据处理与传输模块 (14)3.4 用户终端设计与实现 (15)四、关键技术研究 (16)4.1 信号处理算法优化 (18)4.2 通信协议设计与实现 (19)4.3 人工智能算法在通信系统中的应用 (21)4.4 系统安全性与可靠性保障 (22)五、实验与仿真验证 (23)5.1 实验环境搭建 (24)5.2 实验方法与步骤 (25)5.3 实验结果分析 (26)5.4 仿真结果展示 (28)六、结论与展望 (28)6.1 研究成果总结 (30)6.2 应用前景探讨 (31)6.3 对未来研究的建议 (32)一、内容概览随着科技的飞速发展,人工智能(AI)已经逐渐渗透到我们生活的方方面面。

在通信领域,AI技术的应用也正在推动着行业的变革与创新。

本文档将重点探讨人工智能驱动的手机直连低轨卫星通信这一新兴技术。

手机直连低轨卫星通信是指通过手机等终端设备直接与低轨道卫星进行通信,无需经过地面网络的中继。

这种通信方式具有覆盖范围广、传输延迟低、数据传输速率高等优点,为偏远地区、海洋区域以及航空交通等场景提供了便捷、高效的通信解决方案。

技术背景:介绍低轨卫星通信的基本原理和发展现状,以及人工智能技术在通信领域的应用前景。

通信原理:详细阐述手机直连低轨卫星通信的工作原理,包括信号传输、频谱分配、卫星定位等方面。

优势与应用场景:分析手机直连低轨卫星通信相较于传统通信方式的优势,如覆盖范围广、传输延迟低等,并探讨其在远程医疗、智能交通、物联网等领域的应用潜力。