第16讲 剩余类环

- 格式:ppt

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:12

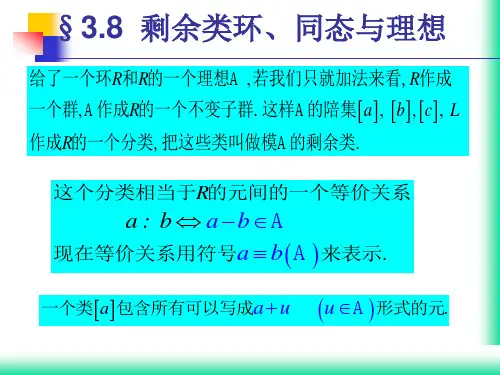

关于模n的剩余类环zn的注记

模n的剩余类环是数论中的重要概念,它在许多数学方面都有十分广泛的应用。

模n的剩余类环(简称zn)是一组相互不等的、分布在(0,n-1)的元素的集合,它是以模n的同余定义的,即一个数有表示如下:rn=a(mod n),其中a∈z(所有整数),r 是模n的剩余类环zn中的元素。

zn是一个环,具有加法和乘法的运算,也就是说,它是一个乘法群和一个加法群,满足群中元素的乘法、加法的结果也仍然是该群中的元素,而且对每一个元素都存在幺元,例如有幺元1,幺元0,相应的有加法逆元,乘法逆元,最后的结果就是依然是该zn环中的元素。

模n的剩余类环zn有着广泛的应用,它经常被用于求解数论中的一些难题,例如质因数分解,以及求解符号问题等,它也被用于做密码学算法,如椭圆曲线加密等。

另外,zn

也经常用于信号与系统理论中的一些应用中,例如滤波器设计、调制和解夫尔解调等。

由于模n的剩余类环zn有着广泛的应用,它也一直是数论中重要的研究课题。

因此,在近年来,学者们从不同的角度在探索和研究zn的性质,做出了大量的成果,丰富了zn的理论研究,也为实际应用提供了极大的便利。

2014届本科毕业生毕业论文题目=剩余类环巳2上的多项式环及因式分解和可约性学院:专业班级学生姓名:指导教师:答辩日期:大学教务处1引言 (1)2群,环的相关理论....................................... 错误!未定义书签。

2.1交换群,环的定义..................................... 错误!未定义书签。

2.2多项式环 (2)2. 3剩余类环和模为2的剩余类环的证明 (3)2.4剩余类环上的多项式环 (5)3 剩余类环上的因式分解及可约性 (5)3.1模为2的剩余类环上多项式环的的因式分解,可约不可约性 (5)4结论 (10)附录 (11)参考文献 (11)致谢 (12)剩余类环5上的多项式环及因式分解和可约性摘要:给出群,交换群,环的定义,可逆元的判定;证明剩余类环Z2为环,构造剩余类环z2上的多项式环,给出剩余类环z2上的多项式环的因式分解及判断可约性。

关键字:环;剩余类环;剩余类环上的多项式环;多项式环的因式分解;多项式环的可约性。

Factorization of polynomial ring and the residue class ringZ2 decomposition and reducibilityAbstract: This paper presents group, abelian groups, rings, determination of invertible elements; prove the residue class ring ring, polynomial ring over residue class rings, given the residue class ring ring of polynomials factorization and determine the reducibility・Keywords: ring; residue class ring; polynomial ring over residue class rings;the ring of polynomials factorization; polynomial ring reducibility・1引言19世纪以及整个20世纪里,人们建立并发展了众多的代数理论,其中对群,环,域等代数结构的研究获得了巨大的成功,使得代数成为20世纪最活跃的数学学科。

![高等代数F[x] 模某个理想的剩余类环](https://uimg.taocdn.com/b9b0545b011ca300a6c390b3.webp)

剩余类环上矩阵的等价标准形矩阵是现代数学中的一个重要概念,在众多数学领域中都有广泛的应用。

矩阵论是线性代数的一个分支,研究矩阵的基本性质和运算规则,以及矩阵与线性变换之间的联系。

在矩阵论中,矩阵的等价标准形是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地研究矩阵的性质和特征。

在剩余类环上矩阵的等价标准形中,我们将研究矩阵在剩余类环上的性质和等价标准形。

剩余类环是现代数学中一个经典的概念,它是数学中一个很重要的工具,可以用来研究代数结构中的等价关系。

在剩余类环上研究矩阵的等价标准形,可以帮助我们更好地理解矩阵的性质和特征,为后续的矩阵计算和应用提供基础。

一、剩余类环的定义和性质剩余类环是一个经典的数学概念,它是由一个集合和一个等价关系构成的。

具体地说,设G是一个群,H是G的一个子群,对于g1,g2∈G,如果g1g2∈H,则称g1和g2在H下同余,记作g1≡g2(modH)。

这个等价关系可以构成一个等价类,所有和g1在H下同余的元素构成的集合称为g1在H下的剩余类,记作[g1]H。

所有在H下的剩余类组成的集合称为G模H的剩余类环,记作G/H。

剩余类环具有以下性质:1. 剩余类环是一个群,其乘法运算为[g1]H[g2]H=[g1g2]H,其单位元为H的剩余类,即[H]H。

2. 剩余类环是一个环,其加法运算为[g1]H+[g2]H=[g1+g2]H,其乘法运算为[g1]H[g2]H=[g1g2]H,其零元为H的剩余类,即[H]H,其单位元为1的剩余类,即[G]H。

3. 剩余类环的加法和乘法运算满足分配律、结合律和交换律。

4. 剩余类环的阶为|G:H|,即G模H的剩余类个数。

二、剩余类环上矩阵的定义和性质在剩余类环上,我们可以定义矩阵的加法和乘法运算。

具体地说,设G是一个群,H是G的一个子群,K是一个有限域,A和B是G模H 的剩余类环上的K矩阵,则矩阵的加法运算为A+B=[a(i,j)+b(i,j)]H,矩阵的乘法运算为AB=[∑a(i,k)b(k,j)]H。

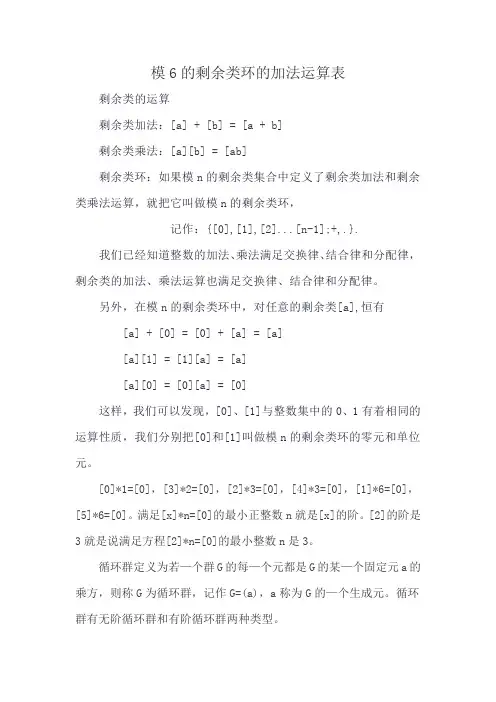

模6的剩余类环的加法运算表剩余类的运算剩余类加法:[a] + [b] = [a + b]剩余类乘法:[a][b] = [ab]剩余类环:如果模n的剩余类集合中定义了剩余类加法和剩余类乘法运算,就把它叫做模n的剩余类环,记作:{[0],[1],[2]...[n-1];+,.}.我们已经知道整数的加法、乘法满足交换律、结合律和分配律,剩余类的加法、乘法运算也满足交换律、结合律和分配律。

另外,在模n的剩余类环中,对任意的剩余类[a],恒有[a] + [0] = [0] + [a] = [a][a][1] = [1][a] = [a][a][0] = [0][a] = [0]这样,我们可以发现,[0]、[1]与整数集中的0、1有着相同的运算性质,我们分别把[0]和[1]叫做模n的剩余类环的零元和单位元。

[0]*1=[0],[3]*2=[0],[2]*3=[0],[4]*3=[0],[1]*6=[0],[5]*6=[0]。

满足[x]*n=[0]的最小正整数n就是[x]的阶。

[2]的阶是3就是说满足方程[2]*n=[0]的最小整数n是3。

循环群定义为若—个群G的每—个元都是G的某—个固定元a的乘方,则称G为循环群,记作G=(a),a称为G的—个生成元。

循环群有无阶循环群和有阶循环群两种类型。

扩展资料:设(a)是—个循环群:(1)若|a|=∞,则(a)与整数加群Z同构;(2)若|a|=n,则(a)与模n的剩余类加群Zn同构。

证(1)|a|=∞,则当m≠n时,am≠an,(a)={…,a-2,a-1,e,a1,a2,…}。

于是令φ:(a)→Z,am→m可以证明这是循环群(a)到整数加群Z的一个双射,且φ(am·an)=φ(am+n)=m+n=φ(am)+φ(an),故φ是(a)到Z的一个同构映射,所以(a)≌Z。

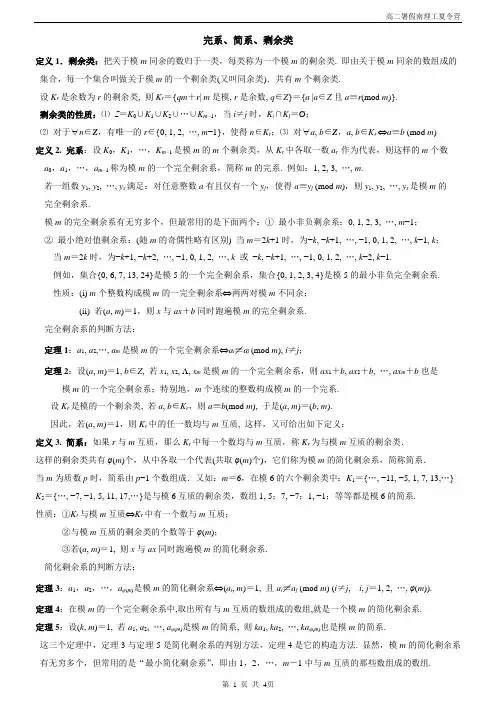

完系、简系、剩余类定义1.剩余类:把关于模m同余的数归于一类,每类称为一个模m的剩余类. 即由关于模m同余的数组成的集合,每一个集合叫做关于模m的一个剩余类(又叫同余类).共有m个剩余类.设K r是余数为r的剩余类, 则K r={qm+r| m是模, r是余数, q∈Z}={a |a∈Z且a≡r(mod m)}.剩余类的性质:⑴Z=K0∪K1∪K2∪…∪K m−1,当i≠j时,K i∩K j=Ø;⑵对于∨−n∈Z,有唯一的r∈{0, 1, 2, …, m−1},使得n∈K r;⑶对∨−a, b∈Z,a, b∈K r ⇔a≡b (mod m)定义2.完系:设K0,K1,…,K m−1是模m的m个剩余类,从K r中各取一数a r 作为代表,则这样的m个数a0,a1,…,a m−1称为模m的一个完全剩余系,简称m的完系. 例如:1, 2, 3, …, m.若一组数y1, y2, …, y s满足:对任意整数a有且仅有一个y j,使得a≡y j (mod m),则y1, y2, …, y s是模m的完全剩余系.模m的完全剩余系有无穷多个,但最常用的是下面两个:①最小非负剩余系:0, 1, 2, 3, …, m−1;②最小绝对值剩余系:(随m的奇偶性略有区别) 当m=2k+1时,为−k, −k+1, …, −1, 0, 1, 2, …, k−1, k;当m=2k时,为−k+1, −k+2, …, −1, 0, 1, 2, …, k或−k, −k+1, …, −1, 0, 1, 2, …, k−2, k−1.例如,集合{0, 6, 7, 13, 24}是模5的一个完全剩余系,集合{0, 1, 2, 3, 4}是模5的最小非负完全剩余系.性质:(i) m个整数构成模m的一完全剩余系⇔两两对模m不同余;(ii) 若(a, m)=1,则x与ax+b同时跑遍模m的完全剩余系.完全剩余系的判断方法:定理1:a1, a2,…, a m是模m的一个完全剩余系⇔a i≡/a j (mod m), i≠j;定理2:设(a, m)=1, b∈Z, 若x1, x2, , x m是模m的一个完全剩余系,则ax1+b, ax2+b, …, ax m+b也是模m的一个完全剩余系;特别地,m个连续的整数构成模m的一个完系.设K r是模的一个剩余类, 若a, b∈K r,则a≡b(mod m), 于是(a, m)=(b, m).因此,若(a, m)=1,则K r中的任一数均与m互质, 这样,又可给出如下定义:定义3.简系:如果r与m互质,那么K r中每一个数均与m互质,称K r为与模m互质的剩余类.这样的剩余类共有φ(m)个,从中各取一个代表(共取φ(m)个),它们称为模m的简化剩余系,简称简系.当m为质数p时,简系由p−1个数组成.又如:m=6,在模6的六个剩余类中:K1={…, −11, −5, 1, 7, 13,…} K5={…, −7, −1, 5, 11, 17,…}是与模6互质的剩余类,数组1, 5;7, −7;1, −1;等等都是模6的简系.性质:①K r与模m互质⇔K r中有一个数与m互质;②与模m互质的剩余类的个数等于φ(m);③若(a, m)=1, 则x与ax同时跑遍模m的简化剩余系.简化剩余系的判断方法:定理3:a1,a2,…,aφ(m)是模m的简化剩余系⇔(a i, m)=1, 且a i≡/a j(mod m) (i≠j, i, j=1, 2, …, φ(m)).定理4:在模m的一个完全剩余系中,取出所有与m互质的数组成的数组,就是一个模m的简化剩余系.定理5:设(k, m)=1, 若a1, a2, …, aφ(m)是模m的简系, 则ka1, ka2, …, kaφ(m)也是模m的简系.这三个定理中,定理3与定理5是简化剩余系的判别方法,定理4是它的构造方法. 显然,模m的简化剩余系有无穷多个,但常用的是“最小简化剩余系”,即由1,2,…,m -1中与m 互质的那些数组成的数组.说明:由于任何整数都属于模m 的某一剩余类,所以,在研究某些整数性质时,选取适当的(模)m ,然后在模m 的每个剩余类中取一个“代表数”(即组成一个完全剩余系),当弄清了这些代表数的性质后,就可弄清对应的剩余类中所有数的性质,进而弄清全体整数的性质,这就是引入剩余类和完全剩余系的目的.例1、设n 为偶数,a 1, a 2,…, a n 与b 1, b 2,…, b n 均为模n 的完全剩余系,试证:a 1+b 1, a 2+b 2,…, a n +b n 不是模的完全剩余系.证明:假设a 1+b 1, a 2+b 2,…, a n +b n 是模的完全剩余系. ∴1(1)()1+2++(mod )22n i i i n n n a b n n =++≡≡≡∑ ∵a 1, a 2,…, a n 也是模的完全剩余系. ∴11(1)(mod )22n n i i i n n n a i n ==+≡=≡∑∑,同理有:1(mod )2n i i n b n =≡∑ 1()0(mod )n i i i a b n n =∴+≡≡∑,∴n |n2, 矛盾!故假设不成立,从而原命题成立.例2、设m >1, (a , m )=1,b ∈Z , 求和:∑-=+⋅10}{m i mb i a , 其中{x }为x 的小数部分. 解:∵i 取遍模m 的完系,令x i =a ·i +b ,则也取遍模m 的完系.故11110000111{}{}{}(1)22m m m m i i i k k x a i b k k m m m m m m m m ----====⋅+-====⨯-=∑∑∑∑总结:若a 1, a 2,…, a m 是模m 的一个完系,则①a 1+a 2+…+a m ≡1+2+…+m (mod m );②a 1·a 2·……·a m ≡1·2·…·m (mod m ); ③(a 1)n +(a 2)n +…+(a m )n ≡1n +2n +…+m n (mod m ).例3、已知m , n 为正整数, 且m 为奇数, (m , 2n -1)=1. 证明:m |∑=m k n k1.证明:∵1, 2, …, m 构成模m 的完系, (m , 2)=1,∴2, 4, …, 2m 也构成模m 的完系.∴)(mod )2(11m k k m k n m k n ∑∑==≡,即)(mod 0)12(1m k m k n n ≡-∑=. ∵(m , 2n -1)=1,∴∑=m k n k m 1|得证. 例4、求八个整数n 1, n 2,…, n 8满足:对每个整数k (-2014<k <2014),有八个整数a 1, a 2,…, a n ∈{−1, 0, 1},使得k =a 1n 1+a 2n 2+…+a 8n 8解:令G ={k | k =a 1+a 2·2+a 3·32+…+a n +1·3n ,a i ∈{−1, 0, 1},i =1,2,…,n +1}.显然max G =1+3+32+…+3n =3n +1-12(记为H ),min G =-1-3-32+…-3n =-H . 且G 中的元素个数有3n +1=2H +1个, 又∵G 中任意两数之差的绝对值不超过2H ,∴G 中的数对模2H +1不同余,∴G 的元素恰好是模2H +1的一个绝对值最小的完系,于是凡满足-H ≢k ≢H 的任意整数都属于G ,且可唯一地表示为a 1+a 2·2+a 3·32+…+a n +1·3n 形式,当n =7时,H =3208>2014,而n =6时,H =1043<2014,故n 1=1,n 2=3,…,n 8=37为所求.例5、已知p 为大于3的质数,且112+122+132+…+1(p -1)2=a b,a ,b ∈N *. (a , b )=1,证明:p a . 证明:对于不超过p −1的自然数k ,由于(k , p )=1,所以存在唯一的不超过p −1的自然数x ,满足1(mod )kx p ≡而且,当k =1或p −1有x =1或p −1,当22k p ≤≤-时,有22,x p x k ≤≤-≠,故当k 取遍1,2,……,p −1时,x 也取遍1,2,……,p −1,因为(,(1)!)1,1(mod )p p kx p -=≡由可得到(1)!(1)!(1)!(mod )(1)!(mod ),p p kx p p p x p k--≡--≡或所以 2211222211((1)!)((1)!)(1)(21)((1)!)((1)!)(mod )6p p k x p a p p p p p x p p b k --==----=≡-≡-∑∑ 因为p 是大于3的素数,所以p −1不小于4,所以(p −1)!含有因数6, 从而2(1)(21)((1)!)0(mod )6p p p p p ---≡,即2((1)!)0(mod )p a p b -≡, 因为(,(1)!)1p p -=,所以2(,((1)!))1p p -=,从而0(mod )0(mod )a p a p b≡⇒≡ 例6、(2003克罗地亚奥林匹克) 对于所有奇质数p 和正整数n (n ≣p ),试证:p n C ≡[n p] (mod p)例7、(第26届IMO) 设n 为正整数,整数k 与n 互质,且0<k <n . 令M ={1, 2, …, n −1}(n ≣3), 给M 中每个数染上黑白两种染色中的一种,染法如下:⑴对M 中的每个i ,i 与n −i 同色,⑵对M 中每个i ,i ≠k ,i 与|k −i |同色,试证:M 中所有的数必为同色.证明:∵(k , n )=1且0,1,2,…,n −1是一个模n 的最小非负完系,∴0·k ,1·k ,2·k ,…,(n −1)·k 也是一个模n 的完全剩余系.若设r j ≡j ·k (mod n )(其中1≢r j ≢n -1,j =1,2,…,n -1) ,则M ={1,2,…,n −1}={121,,,-n r r r } 下面只要证明r j 与r j +1(j =1,2,…,n −2)同色即可. 因为若如此,当r 1颜色确定后,M 中所有的数都r 1与同色. 由于(j +1)k ≡r j +1(mod n ),则r j +k ≡r j +1(mod n ),因此若r j +k <n ,则r j +1=r j +k ,由条件⑵知r j +1与| r j +1-k |=r j 同色;若r j +k >n ,由r j +1=r j +k -n ,由条件⑴知k -r j +1=n —r j 与n -(n —r j )=r j 同色,即k -r j +1与r j 同色, 由条件⑵知k -r j +1与|k -(k -r j +1)|=r j +1同色,因此r j +1与r j 同色.综上:此r j +1与r j 同色. 故M 中所有的数必为同色.例8、(2001第42届IMO)设n 为奇数且大于1,k 1, k 2,…, k n 为给定的整数,对于1, 2, …, n 的n !个排列中的每一个排列a =(a 1, a 2,…, a n ),记S (a )=∑=n i i ia k 1,试证:有两个排列b 和c ,使得n !| S (b )-S (c ).证明:假设对任意两个不同的b 和c ,均有S (b )≡/S (c )(mod n !),则当a 取遍所有1,2,…,n 的n !个排列时, S (a )也取遍模n !的一个完全剩余系,且每个剩余系恰好经过一次,所以()aS a ∑≡1+2+3+…+n !(mod n !)≡12(n !+1)n !≡n !2×n !+n !2≡n !2(mod n !) (n >1)其中()a S a ∑表示对取遍个排列求和(下同),下面用另一种方法计算1()()ni i a a i S a k a ==∑∑∑:对于k 1,i ∈{1,2,…,n },a i =1时,剩n -1个数,有(n -1)!个排列,a i =2时,有(n -1)!个排列,…∴k 1的系数为(n -1)!·(1+2+…+n )=12(n +1)!. ∴()a S a ∑=(1)!2n +1n i i k =∑ 但()a S a ∑=(1)!2n +1n i i k =∑≡0(mod n !) (∵n 为奇数),∴n !2≡0(mod n !), 矛盾. ∴n !| S (b )-S (c ).例9、设m 是给定的整数. 求证:存在整数a ,b 和k . 其中a ,b 均为奇数,k ≣0,使得2m =a 19+b 99+k ·21999.另解:设x ,y 为奇数,若x ≡/y (mod 21999),则x 19-y 19=(x -y )(x 18+x 17y +…+xy 17+y 18),∵x 18+x 17y +…+xy 17+y 18为奇数,∴x 18+x 17y +…+xy 17+y 18与21999互质,∴x 19≡/y 19(mod 21999)故当a 取遍模21999的简化剩余系时,a 19也取遍模21999的简化剩余系,∴一定存在a ,使得a 19≡2m -1(mod 21999),并且有无穷多个这样的a ,故2m -1-a 19=k ·21999令b =1,则2m =a 19+b 99+k ·21999. 当a 足够小时,不难知k ≣0.。

模n剩余类环的单位图性质

模n剩余类环的单位图性质

模n剩余类环是一种无穷环,它以元素和关系构成。

它的性质是:对任意n正整数,属于这个环的集合中所有的数,到它本身的距离都是n的倍数。

一个模n剩余类环的单位图可表示为以下形式:环上的每一个元素到它本身的距离都是n的倍数,即可表示为:

○→→→→→→○

(0,n,2n,...)

从上图可以看出,任意位置点到它本身的距离总是n的倍数,且任何位置值之间也存在着距离是n的倍数的关系。

为了让环更有规律性,这种环可以看作是按n 的倍数来重叠的,因此,这个环上每一个数都可以表示为{0,1,2,...,n-1}的和的形式,即:

0≤x≤n-1

x=a+bn

a=0,1,2……n-1

b=0,1,2……

模n剩余类环的性质可以简单看作:所有元素都属于n的倍数关系,它们本身及其之间的距离,都是n的倍数。

这样,模n剩余类环便具备了规律性,也就有了其作为运算的可能性。

b é zout域的剩余类环上的cramer规则

首先,我们要明确什么是域的剩余类环和Cramer规则。

域的剩余类环是域的一个概念,它描述了如何通过模运算来对元素进行分类。

具体来说,如果有一个域$F$和一个正整数$n$,那么$F$关于模$n$的剩余类环是所有形如$[a]$的元素,其中$a \in F$,并且满足$a \equiv b \mod n$的元素组成的集合,其中$[a]$表示$a$模$n$的剩余类。

Cramer规则是线性代数中的一个规则,用于解决线性方程组。

具体来说,Cramer规则可以用于找到线性方程组在给定基下的解,或者用于判断线性

方程组是否有解。

然而,这两个概念在数学上并没有直接的联系。

域的剩余类环是一个代数学概念,而Cramer规则是线性代数中的一个规则。

因此,我无法理解你所说的“b é zout域的剩余类环上的cramer规则”是什么意思。

如果你想要了解关于这两个概念的更多信息,或者有其他的数学问题,请提供更多的详细信息。

剩余类环上矩阵的秩数学系 01数本 2001141121 蔡美丽 指导老师:陈智雄摘要:定义了了剩余类环上矩阵的秩及剩余类环上矩阵的初等变换,证明了剩余类环上行列式的运算性质,提出了求矩阵秩的一个推论。

关键词:剩余类环;矩阵;秩;初等变换0 引言在高等代数中,一般都在数域(如有理数域、实数域)上讨论矩阵的性质。

有限域上矩阵的性质可以类似讨论,但它们有一定的区别,因为有限域与数域的结构不相同。

推广地,我们将讨论一般剩余类环m Z (m 是合数)上的矩阵的性质。

可以看出,剩余类环m Z (m 是合数)上的矩阵的性质与数域、有限域上矩阵的性质有很大差别,因为m Z (m 是合数)是一个零因子环。

*Z m 表示环m Z 中的可逆元集合。

1 剩余类环上行列式的运算性质命题1: 交换一个行列式的两行(列),行列式改变符号.证:设行列式 111111n i inj jn n nna a a a D a a a a =交换第i 行与第j 行()i j ≠得1111111n j jn i in n nna a a a D a a a a =D 的每一项可写成11(mod )(1)k iki jkj njn a a a a m因为这一项的元素位于1D 的不同行与不同的列,所以它也是1D 的一项,反过来的1D 每一项也是D 的一项.(1) 在D 中的符号是1()(1)i j n k k k k π- 而在1D 中为1()(1)j i n k k k k π-D ∴与1D 符号相反.命题2: 把一个行列式的某一行(列)的所有元素同乘以该环上的一个可逆元素等于以该数乘以这个行列式.证明:设把行列式D 的第i 行的元素12,,,i i in a a a 乘以*m Z 上的一个元k ,而得到行列式1D ,那么1D 的第i 行元素为12,,,i i in ka ka kaD 的每一项可以写作: 112(mod )j ij njn a a a m 1D 中对应的项可写作:11112112()(mod )()(mod )[(mod )]j iji njn j ij njn j ij njn a ka a m k a a a m k a a a m ≡≡所以有: 1D kD =推论1:如果一个行列式两行(列)完全相同,那么这个行列式为0.证明:设行列式D 的第i 行与第j 行相同()i j ≠,由命题1,交换两行后,行列式改变符号,所以新的行列式等于D ;但另一方面,交换相同的两行,行列式并没有改变.0D D D ∴=-⇒=推论2:如果一个行列式有两行(列)的对应元素成比例,那么这个行列式为0.证明:设行列式D 的第i 行与第j 行()i j ≠的对应元素成比例,那么这两行的对应元素只差同一因子k ,即: 1122,,,i j i j in jn a ka a ka a ka ===因此有:1111111111111111110n n n i in j jn i in j jn j jn j jn n nnn nnn nna a a a a a a a ka ka a a D k a a a a a a a a a a a a ====命题3:设行列式D 的第i 行的所有元素都可以表示两项的和.111111n i i in inn nna a Dbc b c a a =++则12D D D =+1D 的第i 行元素为1,,i in b b ;2D 的第i 行元素为1,,i in c c ;其他行与D 一样. 证明: D 的每一项可以写成11()(mod )j iji iji njn a b a a m + ,符号1()(1)n j j π- .得到1111111111()(mod )()(mod )(mod )(mod )j iji iji njn j iji njn j iji njn j iji njn j iji njn a b a a m a b a a a a m a b a m a a a m +≡+≡+一切项11j iji njn a b a 附上原有符号后的和等于行列式111111,n i in n nn a a D b b a a =一切11j iji njn a c a 附上原有符号后的和等于行列式 111211n i in n nna a D c c a a =所以: 12D D D =+命题4:两个n 级行列式111111112111,n n i in i in n nnn nna a a a D a a Db b a a a a ==的乘积等于一个n 级行列式11111,n i in n nnc c C c c c c =其中ijc 是1D 的第i 行分别与2D 的第j 列的对应元素乘积之和 即11iji j in nj c a b a b =++ .证明:作一个2n 级行列式. 111111110001001n n nn n n nna a a a Db b b b =--根据拉普拉斯定理,将D 按前n 行展开,则D 中前n 行除去左上角那个n 级子式外,其余的n 级子式全为0,所以 11111111n nn nn n nna ab b D a a b b =⋅=12D D ⋅ 下证D C =:对D 作初等变换,将第1n +行的11a 倍,第2n +行的12a 倍, 第2n 行的1n a 倍加到第一行,得111212111110000001001n n n nnn n nnc c a a D a a b b b b =--现依次将1n +行的1(2,3,,)k a k n = 倍,第2n +行的2k a 倍, 第2n 行的kn a 倍加到第k 行得到1112121111100000011n n n nn n n nnc c c c D c c b b b b =--这个行列式的前n 行也只可能有一个n 级子式不为0 由拉普拉斯定理: 111(12)(122)11(1)1nn n n n n nnc c D c c C+++++++++-=⋅--=命题得证.定义1:设ij A 是n n m Z ⨯环上矩阵1111n n nn a a A a a ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦中元素ij a 的代数余子式, 则矩阵111*1n n nn A A A A A ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦称为A 的伴随矩阵.由行列式按一行(列)展开的公式立即得出.如果**0,0d AA A A dI d A d ⎡⎤⎢⎥====⎢⎥⎢⎥⎣⎦, 那么可得到:**11()()A A A A E d d==2 矩阵的秩定义2:设矩阵k nm A Z ⨯∈,若矩阵A 中有一个r 级子式不为0,而所有r+1级子式为0(如果min(,)r k n <的话),则称r 为矩阵的秩。

数论-剩余类、完全剩余系、缩系、欧拉函数剩余类:∀ 0≤r≤m-1(m≥1),Cr={x∈Z | x≡ r (mod m)}={m*q+r|q∈Z}=[r](除m余r的所有数集合),则C0,C1,C2,...,Cm-1为模m的剩余类(共有m个)性质1:①∀ x∈Z, ∃ 0≤r≤m-1,x∈Cr(Cr的定义)②x,y ∈Cj,0≤j≤m-1,当且仅当x≡y (mod m)完全剩余系:定义:a0,a1,a2,...,am-1是模m的⼀组完全剩余系《=》aj∈Cj, 0≤j≤m-1⾮负最⼩完全剩余:0,1,2,...,m-1性质2:{a1,a2,...,am-1}是模m的⼀组完全剩余系,当且仅当∀ 1≤i<j≤m,ai ≠ aj (mod m)性质3:若(k,m)=1,a1,a2,...,am是模m的⼀组完全剩余系,则k*a1,k*a2,...,k*am-1是模m的⼀组完全剩余系证明:(证明他们之间两两不同余)∀ 1≤i<j≤m,假设 k*ai ≡ k*aj (mod m)则 m | k*(ai-aj)∵(m,k)=1 ∴ m | (ai-aj)∴ai ≡ aj (mod m)⼜∵ ai ≠ aj (mod m),与假设相⽭盾,故假设不成⽴,即k*a1,k*a2,...,k*am-1之间两两不同余,是模m的⼀组完全剩余系性质4:若(m,n)=1,a1,a2,...,am和b1,b2,...,bn分别为模m和模n的完全剩余系,则{n*ai+m*bj | 1≤i≤m ,1≤j≤n}是模m*n的⼀组完全剩余系证明:(证明在集合内两两不同余)假设:n*a+m*b≡ n*α+m*β(mod m*n)其中 a,α∈{a1,a2,...,am}, b,β∈(b1,b2,...,bn)故 m*n | n*(a-α)+m*(b-β)故m | n*(a-α)+m*(b-β)∵(m,n)=1,故m|(a-α)即a ≡α (mod m)⼜∵ a,α∈{a1,...,am},,故 a ≠ α (mod m)与假设⽭盾,同理可证b ≡β (mod n)与假设⽭盾故假设不成⽴,即n*a+m*b ≠ n*α+m*β(mod m*n),根据性质2,可知{n*ai+m*bj | 1≤i≤m ,1≤j≤n}是模m*n的⼀组完全剩余系性质5:若n≥3,a1,a2,...,an和b1,b2,...,bn为模m的完全剩余系,则a1*b1,a2*b2,...,an*bn不为模m的⼀组完全剩余系性质6:设p为素数,则(p-1)! +1 ≡ 0 (mod p)(威尔逊定理)(这⾥先举例把,证明太复杂了以后补上)若p=2,则1!+1=2≡0 (mod 2)若p=3,则2!+1=3≡0 (mod 3)若p=5,则4!+1=25≡0(mod 5)若p=7,则6!+1=721≡0 (mod 7)...()缩系定义:剩余类中与m互素的剩余类集合数学公式表⽰:(Z/mz)*={Cr | 0≤r≤m-1, (r,m)=1}中的元素叫做与模m互素的剩余类(这⾥的元素即是集合)|(Z/mz)*| ==>m的剩余类中与m互素的剩余类集合的个数(是有限个)欧拉函数:φ(m)=|(Z/mz)*| 或φ(m)={r | 0≤r≤m-1,(m,r)=1}(⼀个r与⼀个剩余类(模m余r)⼀⼀对应)如何求⼀个数的欧拉函数?例:对于φ(1),完全剩余系{0},(0,1)=1,故存在⼀个,即φ(1)=1对于φ(2),完全剩余系{0,1},(0,2)=2,(1,2)=1,故存在⼀个,即φ(2)=1对于φ(3),完全剩余系{0,1,2},(0,3)=3,(1,3)=1,(2,3)=1,故存在两个,即φ(3)=2(这⾥以⾮负最⼩完全剩余系来为代表)⼀个关于欧拉函数的结论:若p为素数,则φ(p)=p-1性质1:设(Z/mz)*={Cr1,Cr2,...,Crφ(m)},其中0≤r1,r2,...,rφ(m)≤m-1,a1,a2,...,aφ(m)是模m的⼀组缩系,则ai∈Cri, 1≤i≤φ(m)性质2:缩系中有φ(m)个元素性质3:若a1,a2,..,aφ(m)个与m互素的数构成模m的⼀组缩系,当且仅当元素两两不同余性质4:(a,m)=1,{a1,a2,...,aφ(m)}是模m的⼀组缩系,则{a*a1,a*a2,...,a*aφ(m)}也构成模m的⼀组缩系性质5:设m≥2,(a,m)=1,则a**(φ(m)) ≡ 1 (mod m)证明:设r1,r2,...,rφ(m)是模m的⼀组缩系,则a*r1,a*r2,...,a*rφ(m)也为模m的⼀组缩系 a*r1 ≡ <a*r1> (mod m) a*r2 ≡ <a*r2> (mod m) . . . a*rφ(m) ≡<a*rφ(m)> (mod m)其中{a*r1,a*r2,...,a*rφ(m)}和{<a*r1>,<a*r2>,...,<a*rφ(m)>}都为模m的⼀组缩系左边相乘,右边相乘得:(a*r1) *(a*r2) *...*(a*rφ(m)) ≡ r1*r2*...*rφ(m) (mod m)a**(φ(m)) *(r1*r2*...*rφ(m)) ≡ r1*r2*...*rφ(m) (mod m)即a**(φ(m)) ≡ 1 (mod m)性质6:设p为素数,则a**p=a (mod p)证明:若(a,p)=1根据性质5可知,a**(φ(p)) ≡ 1 (mod p)∵p为素数∴φ(p)=p-1∴a**(p-1) ≡ 1 (mod p)即a**p ≡ a (mod p)若(a,p)≠1,p为素数,则p|a ∴a**p ≡ a (mod p)(余数为0)性质7:m≥1,n≥1,(m,n)=1,a1,a2,...aφ(m), b1,b2,...,bφ(n)分别是模m和模n的⼀组缩系,则{n*ai+m*bj | 0≤i≤φ(m), 0≤j≤φ(n)}是模m*n的⼀组缩系推论:若(m,n)=1,则φ(m*n)=φ(m)*φ(n)性质8:设n的标准分解n=(p1**a1)*(p2**a2)*...*(pk**ak) (p≥2,且其中p1<p2<...<pk,都为素数)则φ(n)=n*(1-1/p1)*...*(1-1/pk),且(元素之间两两同余)证明:∵((pi**a1),(pj**aj))=1∴φ(n)=φ(p1**a1)*φ(p2**a2)*...*φ(pk**ak)∵(x,p**a)=1,当且仅当(x,p)=1∴集合{1,2,3,...,p**a}中与p**不互素的元素有{p,2*p,...,(p**a-1)*p},共有p**a-1个,故a互素的有(p**a-p**a-1)个故φ(p**a)=(p**a-p**(a-1))=p**a(1-1/p)故φ(n)=p1**a1(1-1/p1)*p2**a2(1-1/p2)*...*pk**ak(1-1/pk)=(p1**a1)*(p2**a2)*...*(pk**ak) *((1-1/p1)*...*(1-1/pk)) =n*(1-1/p1)*...*(1-1/pk),得证。