《盐碱地土壤改良》教案、教学设计

- 格式:docx

- 大小:5.40 MB

- 文档页数:11

初中化学改善碱性土壤教案

主题:改善碱性土壤

年级:初中

目标:

1. 了解碱性土壤的特点及影响;

2. 掌握改善碱性土壤的方法;

3. 能够正确选择合适的改善碱性土壤的药剂。

教学内容:

1. 碱性土壤的特点与影响;

2. 改善碱性土壤的方法;

3. 改善碱性土壤的药剂选择。

教学重点:

1. 理解碱性土壤的特点;

2. 掌握改善碱性土壤的方法;

3. 能够正确选择适合的改善碱性土壤的药剂。

教学准备:

1. 碳酸氢铵、硫酸铜、聚合硫磺等改善土壤酸碱性的药剂;

2. 实验器材:玻璃容器、PH试纸、酸碱试剂等。

教学步骤:

1. 引入:通过图片或实例,让学生了解碱性土壤的特点及影响;

2. 知识讲解:介绍改善碱性土壤的方法,如添加酸性药剂、植物搭配等;

3. 实验演示:进行实验演示,观察添加不同药剂后土壤PH值的变化;

4. 练习与讨论:让学生进行小组讨论,分析不同方法对改善土壤酸碱性的效果;

5. 知识总结:总结本节课的重点知识,强化学生的理解;

6. 作业布置:布置相关作业,巩固学生对碱性土壤的改善方法的掌握。

教学延伸:

1. 带领学生到实验田间进行实地观察;

2. 请专家或农民到班级进行讲解,分享实践经验。

注意事项:

1. 实验时要注意安全,遵守实验室规定;

2. 对于药剂使用要谨慎,避免不当操作。

以上是一份初中化学改善碱性土壤教案范本,希望对您有所帮助。

祝教学顺利!。

必修三第二章区域可持续发展

土壤盐碱化(以河南兰考为例)

沁阳市第一中学李跃进

【课标要求】以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境问题与发展问题,以及综合治理措施。

一、学科素养

(一)区域认知

1、掌握土壤盐碱化的含义、成因、危害及治理措施。

(二)地理实践力

2、搜集和运用资料,以“问题为中心”进行实验和小组合作探究。

(三)人地协调

3、培养地理核心素养热爱祖国和家乡。

情感态度与价值观目标。

二、教学重、难点

1、能运用实例分析土壤盐碱化的成因和防治措施。

2、学会运用实例分析土壤盐碱化对地理环境的影响。

三、教学方法

1、实验观察法;

2、合作探究法;

四、课时安排

1课时

五、教学过程

(一)导入新课。

《土地盐碱化》教案设计一、教学目标知识与技能明确土地盐碱化的概念;通过土地盐碱化的形成过程掌握其成因和主要的防治措施;明确我国土地盐碱化的主要分布区。

过程与方法通过实验教学,培养学生善于观察生活,学习生活中的地理能力。

通过引导学生读我国土地盐碱化分布区培养学生的读图能力。

通过防治措施的学习培养学生解决问题的能力情感态度价值观通过土地盐碱化的学习使学生关心我国土地资源的利用和保护问题,增强环保意识,形成可持续发展观念。

防治培养学生解决问题的能力;二、教学重难点重点:土地盐碱化的成因及防治措施难点:土地盐碱化的形成过程及成因三、教具安排:实验视频多媒体四、教学过程[导入]大家好,我是陕西省周至中学的罗曼老师。

华北平原地处我国北方地区,由黄河、淮河、海河冲积而成,所以又称黄淮海平原。

这里地势平坦,土壤肥沃,自古沃野千里,农业发达。

但现在,华北平原某些地区土壤表面覆盖着似雪的“白霜”,像是撒了一层盐,曾经的沃野变为“盐田”。

我们把这个现象称为“土地盐碱化”。

什么是土地盐碱化?它是如何形成的?该如何治理?本节地理课我们来谈一谈土地盐碱化。

[教学过程]首先我们来看一下本节课的学习任务。

一明确土地盐碱化的概念;二通过土地盐碱化的形成过程掌握其成因和主要的防治措施;三明确我国土地盐碱化的主要分布区。

一、土地盐碱化的概念土壤盐碱化又称土壤盐渍化,指土壤表层含盐量过高,使农作物低产或不能生长。

由于不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程称为土壤次生盐碱化。

下面我们通过一个实验来认识一下土地盐碱化现象。

二、土地盐碱化的形成海绵表面白色残留物的形成与土地盐碱化的形成原理相同。

现在我们通过动画来看一下盐碱化的形成过程:地表水下渗,使得地下水位升高,土壤中的无机盐类溶于水中。

在强烈的太阳光照射下,土壤中的水分由于毛细作用上升到地表进而蒸发,可溶性盐类随水向土壤表层移动,并积累下来。

日积月累,土壤含盐量逐渐增加,形成盐碱土。

三、土地盐碱化的成因通过上面的动画,我们来总结一下盐碱化的主要成因;气候干旱和地下水位高。

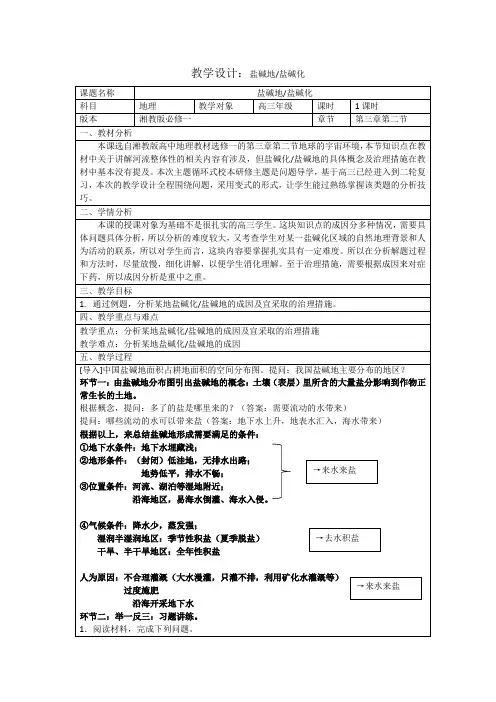

教学设计:盐碱地/盐碱化材料一:长江河口地区常年春秋季节降水量小于蒸发量,丰水年份的春秋季节土壤积盐较严重。

材料二:图1为长江河道示意图,图2为长江大通水文站多年月平均流量占全年百分比分配和月均水位图。

(1)分析长江河口地区丰水年份的春秋季节土壤积盐较严重的自然原因。

(4分)参考答案:丰水年份河流流量大,下渗量大,地下水位升高,地下水埋藏变浅;春秋季地下水位较低,海水易入侵;春秋季河口水位较低,海水易倒灌;春秋季节降水量小于蒸发量,蒸发剧烈;蒸发导致盐分在地表累积。

环节三:根据成因,选择适宜的治理措施。

(本环节主要先确定治理方向)治理措施1.减少来盐:1)增加地下水埋深:合理灌溉、修建排水排盐渠(如暗管排盐)、发展台田模式等;2)(针对洼地积盐)平整土地;3)(针对滨海积盐)合理开采地下水;2.减少表土水分蒸发:秸秆覆盖、地表覆膜等;3.降低土壤盐度:施用化学改良物质(如石膏、磷石膏、亚硫酸钙)、引淡淋盐、施用有机肥、施用绿肥、客土覆盖等;4.适应盐碱地:培育/种植耐盐碱作物、盐碱地开挖池塘发展水产养殖等环节四:举一反三:习题讲练。

台田是华北平原东部地区一种广泛应用于盐碱地区的耕作方式。

修筑台田时,先在底部铺塑膜,塑膜上铺暗管(暗管通向沟渠),然后堆土成台田用于耕作,挖沟为渠,放养水生生物。

图甲为台田示意图,图乙为图甲中虚线部分剖面图。

据此完成下列各题。

1.华北盐碱地分布区表层土壤盐分最低的季节是( )A.春季B.夏季C.秋季D.冬季2.塑膜、暗管、沟渠、台田的作用是( )A.堆土成台主要是为了便于设施埋放B.沟渠主要是为台田灌溉C.塑膜主要起到防渗保水的作用D.暗管主要是为土壤排水、排盐3.台田生产的环境效益主要是( )A.立体种养,增加经济收入B.提高水资源利用率C.提高土地质量,改善农业生产环境D.沟渠增加下渗,防止地面沉降3.读下面图和材料,回答问题。

材料:水稻晒田,又称搁田或烤田,是水稻拔节孕穗期水分管理的重要措施。

土壤酸碱性的改良教学目标:1.了解土壤的酸碱性。

2.了解土壤酸碱化的原因及常见的土壤酸碱性的改良的方法。

3. 会测定土壤的酸碱度,知道改良酸性土壤和碱性土壤的一般方法情感目标:通过了解土壤酸碱性的改良,激发学生的学习兴趣,培养学生热爱科学、敢于创新的优良品质。

教学重点难点:土壤的酸碱性;土壤酸碱性的改良的方法。

教学方法:探究讨论和阅读自主学习式。

教学过程:【引入】老百姓常说:万物土中生。

生物的生长要靠土壤来提供生存的场所,提供养分和水分等。

所以,土壤在陆地环境中也是一个非常重要的因素。

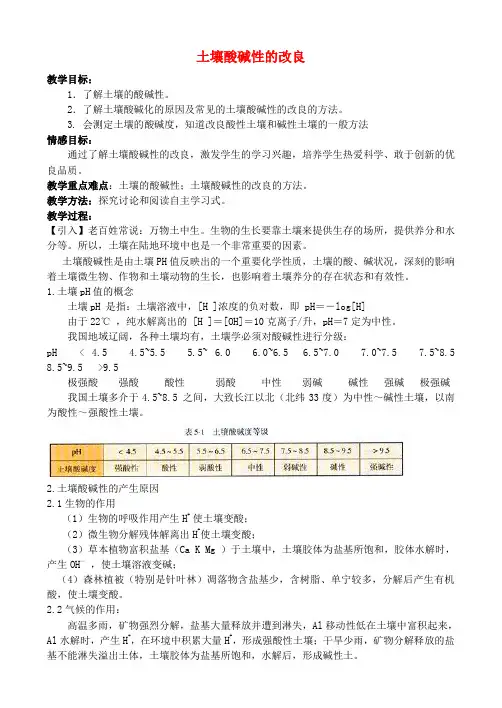

土壤酸碱性是由土壤PH值反映出的一个重要化学性质,土壤的酸、碱状况,深刻的影响着土壤微生物、作物和土壤动物的生长,也影响着土壤养分的存在状态和有效性。

1.土壤pH值的概念土壤pH 是指:土壤溶液中,[H ]浓度的负对数,即 pH=-log[H]由于22℃,纯水解离出的 [H ]=[OH]=10克离子/升,pH=7定为中性。

我国地域辽阔,各种土壤均有,土壤学必须对酸碱性进行分级:pH < 4.5 4.5~5.5 5.5~ 6.0 6.0~6.5 6.5~7.0 7.0~7.5 7.5~8.5 8.5~9.5 >9.5极强酸强酸酸性弱酸中性弱碱碱性强碱极强碱我国土壤多介于4.5~8.5 之间,大致长江以北(北纬33度)为中性~碱性土壤,以南为酸性~强酸性土壤。

2.土壤酸碱性的产生原因2.1生物的作用(1)生物的呼吸作用产生H+ 使土壤变酸;(2)微生物分解残体解离出H+使土壤变酸;(3)草本植物富积盐基(Ca K Mg )于土壤中,土壤胶体为盐基所饱和,胶体水解时,产生OH—,使土壤溶液变碱;(4)森林植被(特别是针叶林)凋落物含盐基少,含树脂、单宁较多,分解后产生有机酸,使土壤变酸。

2.2气候的作用:高温多雨,矿物强烈分解,盐基大量释放并遭到淋失,Al移动性低在土壤中富积起来,Al水解时,产生H+,在环境中积累大量H+,形成强酸性土壤;干旱少雨,矿物分解释放的盐基不能淋失溢出土体,土壤胶体为盐基所饱和,水解后,形成碱性土。

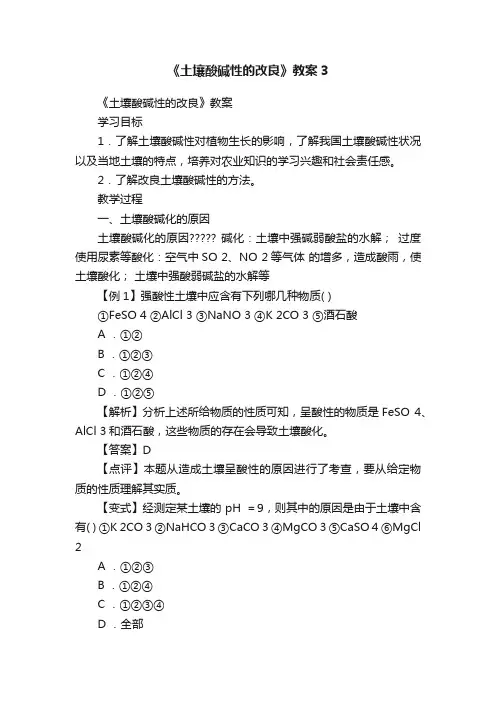

《土壤酸碱性的改良》教案3《土壤酸碱性的改良》教案学习目标1.了解土壤酸碱性对植物生长的影响,了解我国土壤酸碱性状况以及当地土壤的特点,培养对农业知识的学习兴趣和社会责任感。

2.了解改良土壤酸碱性的方法。

教学过程一、土壤酸碱化的原因土壤酸碱化的原因碱化:土壤中强碱弱酸盐的水解;过度使用尿素等酸化:空气中SO 2、NO 2等气体的增多,造成酸雨,使土壤酸化;土壤中强酸弱碱盐的水解等【例1】强酸性土壤中应含有下列哪几种物质( )①FeSO 4 ②AlCl 3 ③NaNO 3 ④K 2CO 3 ⑤酒石酸A .①②B .①②③C .①②④D .①②⑤【解析】分析上述所给物质的性质可知,呈酸性的物质是FeSO 4、AlCl 3和酒石酸,这些物质的存在会导致土壤酸化。

【答案】D【点评】本题从造成土壤呈酸性的原因进行了考查,要从给定物质的性质理解其实质。

【变式】经测定某土壤的pH =9,则其中的原因是由于土壤中含有( ) ①K 2CO 3 ②NaHCO 3 ③CaCO 3 ④MgCO 3 ⑤CaSO 4 ⑥MgCl 2A .①②③B .①②④C .①②③④D .全部【解析】由于土壤的pH =9呈碱性,是由于含有上述物质中的①②③④。

【答案】C二、土壤酸碱性的改良改良方法改良碱性土壤:施用石膏、硫酸铝、硫酸铁等改良酸性土壤:施用生石灰改良碱土的基本任务在于消除或降低交换性钠的含量。

通常有两种方法:一种加入酸性物质,如硫酸铝、硫酸铁(Al 3+、Fe 3 +分别水解呈酸性);另一种加石膏(Na 2CO 3+CaSO 4=Ca CO 3↓+Na 2SO 4),生成的硫酸钠经灌溉水或雨水淋洗,可降低土壤碱性,施用石灰可以调节土壤酸碱度。

【特别提醒】改良土壤必须强调综合措施,遵循因地制宜的原则;经验表明,进行深耕、施用大量有机肥等改良方法,都是行之有效的。

【例2】下列物质中,不能用于改良碱性土壤的是()A.CaSO4B.Al2(SO4)3C.Fe2(SO4)3D.KCl【解析】改良碱性土壤可选用CaSO4(将Na2CO3转化为CaCO3),也可选用Al2(SO4)3和Fe2 (SO4)3(和OH-转化为不溶性金属氢氧化物),不能选用KCl。

《土壤酸碱性的改良》教案

[课标要求]

1、知道常用化学肥料的组成、性质特点、生产原理、使用方法和注意事项,了解化学肥料的发展方向。

2、通过实例认识常用化学农药的组成、性质特点,使用方法,了解农药的发展历程及前景。

3、认识合理使用植物生长调节剂和除莠剂的意义。

4、会测定土壤的酸碱度,知道改良酸性土壤和碱性土壤的一般方法。

[活动和探究建议]

1、参观化工厂或观看有关的影像资料片,考察企业的选址情况,收集产品的生产原理、原料利用率、能耗、投资和成本核算等资料,撰写考察报告。

2、调查当地农村使用的化学肥料的情况(或收集我国化肥料工业发展的有关资料),写成调查报告,与同学交流、讨论。

3、交流讨论:农药DDT的合成、使用与禁用。

[教学内容增减建议]

1、第一单元与第二单元互换位置。

2.第四单元化学农药的发展作为自学内容即可

[课时建议]

1.第一单元土壤酸碱性的改良——1

2.第二单元化肥的生产与合理利用——2

3.第三单元无土栽培技术——0.5

4.第四单元化学农药的发展——0.5

[知识回顾]

1.溶液酸碱性及酸碱程度的测定方法

2.土壤酸碱对作物生长有哪些影响?

[知识学习]

1.土壤的酸碱性测定方法:

2.造成土壤酸碱性的可能的因素有哪些?

3.阅读土壤酸碱性的改良,回顾并思考改良中可能遇到的问题。

4.中水灌溉农田有哪些优点和不足?。

《土地盐碱化》教案设计一、教学目标(一)知识与技能明确土地盐碱化的概念;2通过土地盐碱化的形成过程掌握其成因和主要的防治措施;3明确我国土地盐碱化的主要分布区。

(二)过程与方法通过实验教学,培养学生善于观察生活,学习生活中的地理能力。

2通过引导学生读我国土地盐碱化分布区培养学生的读图能力。

3通过防治措施的学习培养学生解决问题的能力(三)情感态度价值观通过土地盐碱化的学习使学生关心我国土地资源的利用和保护问题,增强环保意识,形成可持续发展观念。

防治培养学生解决问题的能力;二、教学重难点重点:土地盐碱化的成因及防治措施难点:土地盐碱化的形成过程及成因三、教具安排:实验视频多媒体四、教学过程[导入]大家好,我是陕西省周至中学的罗曼老师。

华北平原地处我国北方地区,由黄河、淮河、海河冲积而成,所以又称黄淮海平原。

这里地势平坦,土壤肥沃,自古沃野千里,农业发达。

但现在,华北平原某些地区土壤表面覆盖着似雪的“白霜”,像是撒了一层盐,曾经的沃野变为“盐田”。

我们把这个现象称为“土地盐碱化”。

什么是土地盐碱化?它是如何形成的?该如何治理?本节地理我们来谈一谈土地盐碱化。

[教学过程]首先我们来看一下本节的学习任务。

(展示教学目标)一明确土地盐碱化的概念;二通过土地盐碱化的形成过程掌握其成因和主要的防治措施;三明确我国土地盐碱化的主要分布区。

一、土地盐碱化的概念土壤盐碱化又称土壤盐渍化,指土壤表层含盐量过高(超过03%),使农作物低产或不能生长。

由于不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程称为土壤次生盐碱化。

下面我们通过一个实验来认识一下土地盐碱化现象。

二、土地盐碱化的形成海绵表面白色残留物的形成与土地盐碱化的形成原理相同。

现在我们通过动画来看一下盐碱化的形成过程:地表水下渗,使得地下水位升高,土壤中的无机盐类溶于水中。

在强烈的太阳光照射下,土壤中的水分由于毛细作用上升到地表进而蒸发,可溶性盐类随水向土壤表层移动,并积累下来。

盐碱地土壤改良方案

1、积淀法:利用来自渗流水中的离子建立淤泥链、生成碱性碎石和固体废弃物堆积来从碱地中改良盐地土壤。

2、间断灌溉法:通过限制灌溉用水量来减少土壤盐分归入,改变适宜作物水分和盐分要求,调整土壤水分状况,从而改良土壤盐渍。

3、补土和施肥法:根据土壤的性质施用腐殖质和矿物肥料,改善土壤的结构和肥力,促使各种有机物和氮磷钾营养元素形成可利用状态,改良土壤条件,改善土壤质量。

4、翻耕法:将土壤翻耕深度达到30-50厘米,可以迅速减少土壤中的盐渍,改善土壤的物理性质,改善土壤结构,提高植物的生长。

5、增加植被:通过植被的种植来改变土壤的水、盐的循环,防止风蚀和土壤流失,分散雨淋水的热能,缓解地表温度,缓解盐渍,改善土壤结构,提高土壤的质量和植物的生长。

科学实践类教学设计《盐碱地改良》教学设计《盐碱地改良》教学设计一、课程介绍“盐碱地土壤改良”为科学实践类的跨学科引桥课程,主要将初中化学知识与潍坊滨海地域特色环境问题相结合,让学生通过科学实验的方式,学习化学知识,锻炼实验操作技能,培养严谨的科学态度,树立科学施肥的理念,引导学生关注地域环境问题,认识到科技改变生活。

二、教学目标1. 价值体认:鼓励学生积极参与科学实践,培养化学学习兴趣,产生专业发展意向,认同盐碱地改良的重要意义。

2. 责任担当:关注滨海地域环境问题,鼓励学生勇于承担国家与社会责任。

3. 问题解决:关注自然,社会、生活中的现象,并深入思考,学会运用所学知识与科学方法解决盐碱地改良问题,转化为有价值的研究课题。

4.创意物化:锻炼学生将创新想法付诸实践的能力,将现象通过数据展示,形成基本的实践研究报告,展示成果。

三、教学重难点重点:利用数显式pH 计、盐度计对不同土壤样品的酸碱度、盐度进行检测。

难点:利用酸碱中和的原理对滨海盐碱地土壤进行化学改良实验。

四、教学活动初中二、三年级学生,用时140 分钟,四人一组。

运用实物展示台、多媒体设备及导学案、探究报告单等辅助教学。

五、教学方法教法:讲授法、讨论法、问题引导法、任务驱动法。

学法:小组讨论法、对比实验法、自主探究法、小组合作法。

六、学Th活动流程图:片+ 视频的方式引导学生关注滨海盐碱地问题,认活动中,学生通过自主探究、小组合作等方式进行实践探究活动,发现问题、提出问题、解决问题,得出结论,真正成为发现者、探究者和创新者。

七、教学过程(一) 背景与知识铺垫1. 创设情境, 视频导入设计意通过图同盐碱 地土壤改良的重要意义,激发学生的责任感与学习兴趣。

2. 盐碱地改良方法介绍(视频)设计意图:视频+ 实例介绍盐碱地改良方法,将专业问题具体化,便于学生理解,同时引入本节课主题,盐碱地化学改良模拟实验。

3.知识铺垫,学习 pH 概念设计意图:以生活中常见物品为例,将复杂概念简单化,帮助学生理解,为实验探究奠定基础。

土壤盐碱化主题班会教案

主题:土壤盐碱化

班会目标:

1. 了解土壤盐碱化的概念及影响。

2. 掌握防止和改善土壤盐碱化的方法。

3. 培养环保意识,保护土地资源。

活动一:知识梳理

1. 什么是土壤盐碱化?为什么会发生土壤盐碱化?

2. 土壤盐碱化对农作物生长和生态环境有哪些影响?

3. 盐渍土和碱渍土分别有什么特点?

活动二:案例分析

选择一个当地发生过土壤盐碱化的案例进行分析,包括案例背景、发生原因、影响以及防治措施。

学生们可自行收集资料,进行讨论和展示。

活动三:探讨解决方法

1. 了解土壤改良技术,如有机肥料的应用、无机盐的冲洗等。

2. 分组讨论,在普通土壤中加入不同浓度的盐水,观察不同浓度盐水对植物生长的影响。

活动四:行动起来

1. 参与当地的土地保护活动,例如参与植树造林,节约用水等。

2. 倡导家庭成员和同学们对土地资源的保护,普及土壤盐碱化知识。

总结:

通过本次班会的学习,我们了解了土壤盐碱化的概念、影响和防治方法。

我们明白了保护土地资源的重要性,我们每个人都可以从自身做起,共同保护我们的土地。

《土壤酸碱性的改良》教案知识回顾1.用pH试纸如何测溶液的pH?【提示】用洁净干燥的玻璃棒蘸取待测液点到pH试纸的中央,待变色后再与标准比色卡对比读出pH值,确定溶液的酸碱性。

2.酸碱度大的土壤保肥力如何?为什么?【提示】保肥力很差,因为肥沃的土壤颗粒多呈胶粒状能吸附NH+4、NO-3等,酸碱度较大的土壤,土壤胶粒被破坏,不再具有胶体的性质,故保肥力下降。

3.什么是盐的水解?NH4Cl、Na2CO3溶液分别呈什么性?【提示】弱碱阳离子或弱酸阴离子结合水中电离出的OH-或H+生成弱碱或弱酸的反应叫盐的水解。

酸性、碱性。

学习目标1.了解土壤酸碱性对植物生长的影响,学习测定土壤酸碱性的方法,了解改良土壤酸碱性的方法。

2.了解我国土壤酸碱性状况及当地土壤特点,培养学生对农业知识的学习兴趣和社会责任感。

教学过程一、改良土壤酸碱性的方法和原理碱性土壤的不良性质是由于交换性钠的存在,因此碱土改良的基本任务,在于消除或者降低交换性钠的含量,通常有两种方法,一种是加入酸性物质,如硫磺、硫酸、硫酸亚铁、硫酸铝等,同时增加了土壤的盐分。

其中硫磺在土壤中会逐渐被氧化成硫酸,从而起到酸的作用。

另一种是加钙(代换作用),如石膏、氧化钙、石灰石、磷石膏、煤矸石等。

石膏改良碱性土壤的主要化学方程式为:Na2CO3+CaSO4=CaCO3+Na2SO4。

碱土中的交换性钠被石膏中的钙交换后,土壤胶体就会在钙离子的作用下重新凝聚。

在上述反应中,所生成的硫酸钠可借灌水或雨水淋洗,降低土壤碱性。

但改良碱土也必须强调综合措施、因地制宜的原则。

单一措施往往不能奏效,也得不到最好效果。

经验表明,进行深耕、施用大量有机肥、掺砂和客土改良等,都是行之有效的办法。

种植牧草,除能够增加有机质、改良土壤结构、消除板结、在分解过程中产生有机酸外,还能起到中和碱的作用。

【例1】植物生长对土壤的酸碱度有一定的要求。

经测定,某土地的pH为4.5,欲将其改良为接近中性的土壤,应该加的物质是()。

项目教学是一种“以终为始”的新型教学方法,注重培养学生提出问题、分析问题、解决问 题以及综合探究等多方面的能力。

它以项目的形式把与社会实际生活相关的内容融入到学习中,注重学生的主体地位,使学生积极主动参与到学习活动中,将理论与实践充分结合起来。

本文以“土壤改良----酸碱盐的性质与转化”项目任务2为例,介绍项目的实施策略,希望能给大家启发。

“改良土壤的酸碱性”教学设计◎赵河林齐红涛一、任务2整体介绍1.任务2在本项目中的地位。

土壤改良是针对土壤的不良质地和结构,采取相应的物理、生物或化学措施,改善土壤性状,提高土壤肥力,增加作物产量,以及改善人类生存环境的过程。

该项 目中的土壤改良主要是围绕两方面来进行的:一方面是改良土壤的酸碱性,另一方面是提高土壤的肥力。

改良 土壤的酸碱性,学生首先需要了解土壤溶液自身的酸碱性,了解土壤的酸碱性和植物生长的关系,这是任务1涉 及的具体内容。

理解溶液的酸碱性怎样才可以发生变化,通过化学反应来实现土壤酸碱性的改变,这是任务2 涉及的具体内容。

任务3讨论的是提高土壤的肥力,必须 要理解盐的性质及其转化关系,同时还要关注施肥和土壤酸碱性之间的关系。

任务2在本项目中的地位见图1。

碱性的变化,氧化物与酸、碱之间的反应会不会导致溶液酸碱性的变化,这就是该任务下的活动1。

活动2从活 动1的实验室中溶液酸碱性的变化,发展到实验室中模拟改良土壤样品的酸碱性,再发展到农业上改良土壤酸碱性的方法,这样的安排是按照“从实验室探究到农业生产中的应用”的顺序,层层递进,线索清晰。

活动2最后 安排的是自主学习“酸碱的其他应用”,旨在完善对酸碱 用途的探讨。

(见图2 >任务2:改良土壤的陵碱tt活动h溶*的K B性能变化吗实验探究:酸和实验探究:氧化物碱的反应导致 与酸、碱之间的反溶液酸碱性的 应导致溶液酸碱变化 性的变化活动2:改良土壤的酸碱性/|\实验探究:调査分析:农 自主学习;模拟改良土=>业上改良土 0酸喊的其壤样品的酸壤酸碱性的 他应用碱性实验室探究农业生产中的应用改良土壤的酸碱度溶液的酸碱度任务1:认识土壤的酸碱度〇任务2:改良土壤的酸碱度酸碱的性质与改变土壤改良_I_____:注酸戚性_提高土壤的肥力盐的性质与转化任务3:提高土壤的肥力图12.任务2开展的具体活动。

改良土壤初中化学教案

一、教学目标

1. 了解什么是改良土壤,以及改良土壤的目的和方法;

2. 掌握改良土壤的常用方法和原理;

3. 了解不同改良土壤方法的优缺点;

4. 培养学生的实践操作能力和创新思维。

二、教学内容

1. 改良土壤的定义和目的;

2. 常用的改良土壤方法:施加有机肥料、施加矿质肥料、改善土壤结构、调节土壤pH值等;

3. 不同改良土壤方法的优缺点;

4. 实验:观察土壤的酸碱性及水分含量对植物生长的影响。

三、教学过程

1. 导入:通过图片或视频展示不同土壤的特点,引出改良土壤的重要性;

2. 讲解:介绍改良土壤的定义和目的,以及常用的改良土壤方法;

3. 实验:设置实验,让学生自己操作观察土壤的酸碱性及水分含量对植物生长的影响;

4. 总结:让学生总结不同改良土壤方法的优缺点,加深对知识的理解;

5. 拓展:让学生探讨其他可能的改良土壤方法,并鼓励他们提出新的见解和想法。

四、教学手段

1. 多媒体课件;

2. 实验器材:酸碱计、水分计等;

3. 实物化肥和有机肥料。

五、教学评价

1. 学生能够正确理解改良土壤的定义和目的;

2. 学生能够掌握常用改良土壤方法的原理和操作步骤;

3. 学生能够独立进行实验并正确总结实验结果;

4. 学生能够积极参与讨论,提出创新的看法和建议。

六、教学反思

通过本节课的教学,学生能够更好地认识到改良土壤的重要性,并掌握相关的知识和技能。

在今后的教学中,可以通过更多实验和案例让学生深入理解改良土壤的原理和方法,进一

步提高他们的实践操作能力和创新思维。

土壤改良初中教案教学目标:1. 了解土壤改良的概念和重要性;2. 掌握土壤改良的方法和技巧;3. 能够运用所学的知识对土壤进行改良。

教学重点:1. 土壤改良的概念和重要性;2. 土壤改良的方法和技巧。

教学难点:1. 土壤改良的具体操作方法;2. 土壤改良的适用场景。

教学准备:1. 教师准备PPT或黑板,展示土壤改良的概念和重要性;2. 准备一些土壤样本,以便学生观察和操作;3. 准备一些土壤改良的工具,如铁锹、铲子等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师通过提问方式引导学生思考土壤的重要性;2. 学生分享对土壤的认识和了解。

二、讲解(15分钟)1. 教师讲解土壤改良的概念和重要性;2. 学生认真听讲并做好笔记。

三、观察和操作(10分钟)1. 教师发放土壤样本,让学生观察土壤的质地和结构;2. 学生观察并描述土壤的特点;3. 教师示范土壤改良的方法和技巧,如翻土、添加有机肥料等;4. 学生分组进行土壤改良操作,实际体验改良过程。

四、讨论和总结(10分钟)1. 学生分享自己在操作过程中的感受和体验;2. 教师引导学生思考土壤改良的适用场景和方法;3. 学生总结土壤改良的优点和重要性。

五、课后作业(5分钟)1. 学生回家后观察自家的土壤,思考如何进行改良;2. 学生写一篇关于土壤改良的短文,表达自己的理解和想法。

教学反思:本节课通过讲解和实际操作,让学生了解了土壤改良的概念和重要性,学生能够掌握土壤改良的方法和技巧。

在教学过程中,教师应注重学生的参与和实际操作,引导学生思考土壤改良的适用场景和方法。

通过观察和操作,学生能够更加直观地了解土壤改良的过程和效果,增强对土壤保护的意识。

同时,教师也应鼓励学生在课后进行实践,将所学的知识应用到实际生活中,提高学生的实践能力。

一、教学目标1. 知识目标:- 了解土壤改良的基本概念和重要性。

- 掌握土壤改良的主要方法和措施。

- 熟悉土壤改良的常用材料和工具。

2. 能力目标:- 培养学生观察、分析、解决问题的能力。

- 培养学生动手操作和实验技能。

- 培养学生团队合作精神和沟通能力。

3. 情感目标:- 增强学生对土壤资源的保护意识。

- 培养学生热爱农业、关心生态环境的情感。

二、教学重难点1. 教学重点:- 土壤改良的基本概念和重要性。

- 土壤改良的主要方法和措施。

2. 教学难点:- 土壤改良技术的具体操作步骤。

- 土壤改良效果的评估。

三、教学过程(一)导入新课1. 教师展示我国土壤现状图片,引导学生关注土壤问题。

2. 提问:土壤改良对农业生产有何意义?(二)讲授新课1. 土壤改良的基本概念和重要性- 讲解土壤改良的定义、目的和意义。

- 分析我国土壤现状,阐述土壤改良的必要性。

2. 土壤改良的主要方法和措施- 增施有机肥料:介绍有机肥料的作用、种类和施用方法。

- 改良土壤结构:讲解土壤结构改良的方法,如深耕、松土等。

- 优化土壤水分:介绍土壤水分管理的方法,如灌溉、排水等。

- 土壤酸碱度调节:讲解土壤酸碱度调节的方法,如施用石灰、硫磺等。

3. 土壤改良的常用材料和工具- 介绍土壤改良的常用材料,如有机肥料、石灰、硫磺等。

- 介绍土壤改良的常用工具,如锄头、犁、水桶等。

(三)实践操作1. 教师示范土壤改良的操作步骤,如深耕、松土、施肥等。

2. 学生分组进行实践操作,教师巡回指导。

3. 学生汇报实践成果,教师点评。

(四)总结与反思1. 教师总结本节课的主要内容,强调土壤改良的重要性。

2. 学生分享实践心得,反思自己在土壤改良过程中的不足。

3. 教师布置课后作业,巩固所学知识。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生参与课堂活动的积极性、合作意识等。

2. 实践操作:评价学生在实践操作中的熟练程度、操作规范等。

3. 课后作业:检查学生对土壤改良知识的掌握程度。

科学实践类教学设计

《盐碱地改良》教学设计

《盐碱地改良》教学设计

一、课程介绍

“盐碱地土壤改良”为科学实践类的跨学科引桥课程,主要将初中化学知识与潍坊滨海地域特色环境问题相结合,让学生通过科学实验的方式,学习化学知识,锻炼实验操作技能,培养严谨的科学态度,树立科学施肥的理念,引导学生关注地域环境问题,认识到科技改变生活。

二、教学目标

1. 价值体认:鼓励学生积极参与科学实践,培养化学学习兴趣,产生专业发展意向,认同盐碱地改良的重要意义。

2. 责任担当:关注滨海地域环境问题,鼓励学生勇于承担国家与社会责任。

3. 问题解决:关注自然,社会、生活中的现象,并深入思考,学会运用所学知识与科学方法解决盐碱地改良问题,转化为有价值的研究课题。

4.创意物化:锻炼学生将创新想法付诸实践的能力,将现象通过数据展示,形成基本的实践研究报告,展示成果。

三、教学重难点

重点:利用数显式pH 计、盐度计对不同土壤样品的酸碱度、盐度进行检测。

难点:利用酸碱中和的原理对滨海盐碱地土壤进行化学改良实验。

四、教学活动

初中二、三年级学生,用时140 分钟,四人一组。

运用实物展示台、多媒体设备及导学案、探究报告单等辅助教学。

五、教学方法

教法:讲授法、讨论法、问题引导法、任务驱动法。

学法:小组讨论法、对比实验法、自主探究法、小组合作法。

六、学Th活动流程

图:

片+ 视频的方式引导学生关注滨海盐碱地问题,认

活动中,学生通过自主探究、小组合作等方式进行实践探究活动,发现问题、提出问题、解决问题,得出结论,真正成为发现者、探究者和创新者。

七、教学过程

(一) 背景与知识铺垫

1. 创设情境, 视频导入

设计意

通过图

同盐碱 地土壤改良的重要意义,激发学生的责任感与学习兴趣。

2. 盐碱地改良方法介绍(视频)

设计意图:

视频+ 实例介绍盐碱地改良方法,将专业问题具体化,便于学生理解,同时引入本节课主题,盐碱地化学改良模拟实验。

3.知识铺垫,学习 pH 概念

设计意图:

以生活中常见物品为例,将复杂概念简单化,帮助学生理解,

为实验探究奠定基础。

(二)学Th自学导学案,“提问+ 答疑”深入落实问疑问

【教师活动】:

引导学生学习导学案并提出问题,简单问题组织自助答疑,有难度的问题教师引导式答疑。

【学生活动】:

自主学习导学案,联系生活实际,学生自主提出问题并讨论解决:

1. 数显式pH 计为什么要用蒸馏水清洗?

2. 怎么用电子天平称量一定质量的样品?清零键有什么作用?

协作能力与负责任的学习 学生观察周围地貌特色。

正确使用取土器规范采样。

3. 为什么要配制完全相同的三份土壤溶液?

4. 调节土壤 p H 为什么要“边滴边测”?......

设计意图:

该课程的很多注意事项往往在该过程中均由学生以问题方式提出,我们则以“学生互助答疑+ 教师答疑”的方式解决这些问题,营造轻松活泼的课堂氛围的同时,真正实现以学生为中心主动学习。

(三) 明确分工,团队协作

【教师活动】:

引导学生小组内自主分工,明确任务分配,强调注意事项。

【学生活动】:

综合小组成员性格、能力特点进行职责分工,保证实验效果与效率。

设计意图:

明确小组内任务分工,培养学生团队态度,提高课堂效率。

(四)实地采集土壤样品

【教师活动】:

带领学生到采样区实地采集土壤样品,引导 【学生活动】:

根据采样要求采集土壤样品,小组合作学习 0 盐碱地

0 绿化带

0 取土器

设计意图:

专门开发土壤采样区,学生使用取土器以更加科学严谨的采样方法

取样( 地表以下 15 cm),采样后引导学生观察绿化带和盐碱地周边地

貌与植被状况做对比,帮助学生理解滨海盐碱地土壤特点。

(五)合作探究,进行实验

实验一:土壤样品的配制与pH 检测1.

操作步骤:

(1)样品预处理:将绿化带、盐碱地土壤样品烘干,并用研钵研细,然后通过 2 mm 孔径筛筛滤。

(2)称量:用电子天平分别称取 10.0g 两种土壤于两个 50ml 烧杯中。

(3)溶解:用量筒量取 25 ml 蒸馏水分别加入烧杯中,用玻璃棒搅

拌一分钟后静置,形成上层清液。

(4)测量:用 pH 计测定样品的 pH。

2.记录数据,得出结论

、

设计意图:

学生自主实验并完成表格,形成对比,通过问题的方式引导学生总结两种土壤差异,使学生通过实验获取信息,突破本节课的难点内容。

实验二:肥料样品的配制与pH 检测1.

操作步骤:

(1)称量:用电子天平分别称取 1.0g 三种肥料样品于两个 50ml 烧杯中。

(2)溶解:用量筒量取 25 ml 蒸馏水分别加入烧杯中,用玻璃棒搅拌一分钟后静置。

(3)测量:用 pH 计测定样品的 pH。

2.记录数据,得出结论

硅肥钾肥草木灰

设计意图:

学生通过实验了解三种肥料样品的酸碱性,为盐碱地土壤样品

改良做好准备。

实验三:盐碱地土壤化学改良模拟实验

1.操作步骤:

(1)配制盐碱地土壤样品溶液:配制三份完全相同的盐碱地土壤样

品溶液。

(3)调节盐碱地土壤溶液 pH:用滴管吸取一定量的硅肥溶液,一滴

一滴的加入至盐碱地土壤溶液中并搅拌,边滴边测 pH,直至盐碱地土壤

溶液 pH 调节到适于小麦生长的 6.5—7.5。

其他两种肥料样品同样进行实验。

2.记录数据,得出结论

设计意图:

提供三种不同的肥料样品,让学生通过动手实验,最终总结筛选出

适合用于滨海盐碱地土壤改良的肥料,留给学生充足的自主空间,锻炼学生分析数据、解决问题的能力,培养学生的创新意识,体现学生的科学观。

(六)选做实验——土壤含盐量的测量

1.操作步骤:

(1)称量:用电子天平分别称取 10.0g 两种土壤于两个 50ml 烧杯中。

(2)溶解:用量筒量取 25 ml 蒸馏水分别加入烧杯中,用玻璃棒搅

拌一分钟后静置,形成上层清液。

(3)测量:用盐度计测定样品的盐度值。

设计意图:

2. 记录数据,得出结论

设计意图:

满足不同层次学生需求, 从土壤含盐量角度再次对比盐碱地土壤与绿化带土壤区别。

(七)分析数据,得出结论,完成实践报告单

引导学生学会记录总结, 形成基本的实践研究报告单, 培养学生的科研能力。

(八)交流与讨论

【学生活动】:

计意图:

【教师活动】: 教师针对学生发现的问题及结论做针对性总结。

(九)拓展延伸,科技前沿 【教师活动】: 通过视频介绍“海水稻”,引导学生了解盐碱地生物改良方法,总结生物改良的优势。

内焰与外焰

设 培养学生的创新意识, 产生专业发展意向, 鼓励学生勇于承担国家与社会责任, 不仅享受科技成果, 而是成为推动科技进步的一员。

八、课程评价

10

科学实践类教学设计

注:分为A、B、C 三个等级

设计意图:

明确打分机制,细化评分项目,激励学生积极主动完成科学实验活动。

九、教学反思

1. 创新性:该课程将跨学科知识融入科学实验,让学生在实践探究过程中学习物理、化学、生物知识。

2. 科学性:课堂内容设计具有层次感,先引导学生通过实验数据了解盐碱地土壤特点,在此基础上学生进行盐碱地改良实验。

3. 地域性:该课程与滨海土壤问题紧密结合,引导学生关注地域环境问题,打造地域特色课程。

11。