邓中甲方剂学 祛湿剂

- 格式:ppt

- 大小:91.50 KB

- 文档页数:55

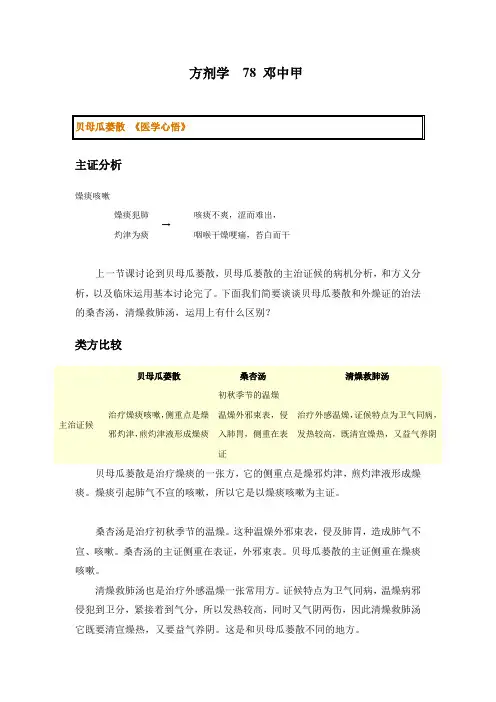

方剂学78 邓中甲贝母瓜蒌散《医学心悟》主证分析燥痰咳嗽燥痰犯肺灼津为痰→咳痰不爽,涩而难出,咽喉干燥哽痛,苔白而干上一节课讨论到贝母瓜蒌散,贝母瓜蒌散的主治证候的病机分析,和方义分析,以及临床运用基本讨论完了。

下面我们简要谈谈贝母瓜蒌散和外燥证的治法的桑杏汤,清燥救肺汤,运用上有什么区别?类方比较贝母瓜蒌散桑杏汤清燥救肺汤主治证候治疗燥痰咳嗽,侧重点是燥邪灼津,煎灼津液形成燥痰初秋季节的温燥温燥外邪束表,侵入肺胃,侧重在表证治疗外感温燥,证候特点为卫气同病,发热较高,既清宣燥热,又益气养阴贝母瓜蒌散是治疗燥痰的一张方,它的侧重点是燥邪灼津,煎灼津液形成燥痰。

燥痰引起肺气不宣的咳嗽,所以它是以燥痰咳嗽为主证。

桑杏汤是治疗初秋季节的温燥。

这种温燥外邪束表,侵及肺胃,造成肺气不宣、咳嗽。

桑杏汤的主证侧重在表证,外邪束表。

贝母瓜蒌散的主证侧重在燥痰咳嗽。

清燥救肺汤也是治疗外感温燥一张常用方。

证候特点为卫气同病,温燥病邪侵犯到卫分,紧接着到气分,所以发热较高,同时又气阴两伤,因此清燥救肺汤它既要清宣燥热,又要益气养阴。

这是和贝母瓜蒌散不同的地方。

所以这三个方运用当中,虽然都和燥有关,也都用了润燥的药,但是重点有所不同。

另一个,贝母瓜蒌散我们说它燥痰,燥伤了阴津,它和一些阴虚的方有什么区别呢?治疗阴虚的方,比如说,麦门冬汤,百合固金汤这类治疗阴虚又涉及到肺气上逆的,这种咳嗽的方,表面上看起来有类似的地方。

差别不是很大,贝母瓜蒌散这个燥气,外来的燥气灼津,这种以燥痰咳嗽为主,而百合固金汤和麦门冬汤呢,它是阴血阴液不足,所以它的治疗是滋阴为主。

在临床表现上,像一种虚热证,有阴虚发热。

或者一般舌脉表现上的舌红少苔,脉细数这一类,也足以和贝母瓜蒌散明显的区分。

这是贝母瓜蒌散临床应用的基础上,和相关的类似方剂进行一个比较。

祛痰剂,前面我们讨论了三部分:燥湿化痰,清热化痰、润燥化痰。

第四节温化寒痰适用病证寒痰冷饮证。

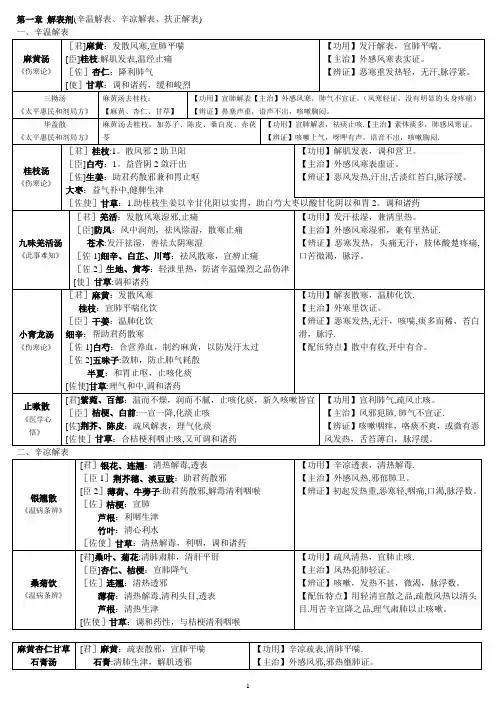

第一章:解表剂第一节发散风寒1、麻黄汤:麻黄9-15g,桂枝6-10g,杏仁6-10g,甘草3-5g。

君:麻黄。

臣:桂枝。

佐:杏仁。

佐使:甘草。

⑴、三拗汤:麻黄、杏仁、甘草(各30g)。

⑵、华盖散:麻黄、杏仁、紫苏子、陈皮、桑白皮、茯苓(各30g),甘草15g。

每服6g。

⑶、麻黄加术汤:麻黄9g,桂枝6g,炙甘草3g,杏仁6g,白术12g。

⑷、麻杏薏甘汤:麻黄6-9g,杏仁6g,薏苡仁12g,炙甘草3g。

⑸、大青龙汤:麻黄15-25g,桂枝6-10g,杏仁5-8g,甘草6-10g。

石膏25-40g,生姜10-15g,大枣4枚。

2、桂枝汤:桂枝9-15g,白芍9-15g,炙甘草6-10g,生姜9-15g,大枣3-4枚。

君:桂枝。

臣:芍药。

佐:生姜、大枣。

佐使:炙甘草。

⑴、桂枝加厚朴杏子汤:桂枝9g,白芍9g,甘草6g,生姜9g,大枣3枚,厚朴6g、杏仁6g。

⑵、桂枝加葛根汤:桂枝6g,白芍6g,炙甘草6g,生姜9g,大枣3枚、葛根12g。

⑶、桂枝加桂汤:桂枝15g,白芍9g,甘草6g,生姜9g,大枣3枚。

⑷、桂枝加芍药汤:桂枝9g,白芍18g,甘草6g,生姜9g,大枣3枚。

3、九味羌活汤:羌活、防风、苍术(各10-15g),细辛3-5g,川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草(各5-10g)。

君:羌活。

臣:防风、苍术。

佐:生地、黄芩。

使:⑴、大羌活汤:羌活、独活、防风、细辛、防己、黄芩、黄连、苍术、炙甘草、白术(各9g),知母、川芎、生地黄(各30g)。

4、香苏散:香附子120g,紫苏叶120g,炙甘草30g,陈皮60g。

散剂,每服6-9g。

汤剂,用量按比例酌减。

君:苏叶。

臣:香附。

佐:使:⑴、香苏葱豉汤:制香附4.5-6g、新会皮4.5-6g、鲜葱白3枚、紫苏4.5-9g、清炙草2-2.5g、淡豆豉9-12g、⑵、加味香苏散:紫苏叶5g、陈皮4g、香附4g、炙甘草2.5g、荆芥、秦艽、防风、蔓荆子各3g、川芎1.5g、生姜3片。

方剂学68 邓中甲上次讨论到治燥剂里,治疗内燥的方,麦门冬汤,麦门冬汤的临床运用,后面我们要接着上次讲的,辨证要点,随证加减的基础上,讨论一下,这方里面人参在临床使用的时候,现在很多人喜欢把它换成西洋参,因为西洋参偏重于气阴双补,偏一点微寒,所以对这个证候更为适合。

使用注意肺痿有虚寒、虚热不同的证型,对虚寒肺痿,本质上阳气不足,导致津液不化,不布,张仲景用甘草干姜汤这类治疗,不能用麦门冬汤。

所以遇到虚寒肺痿是不适宜的。

分类按照方剂常用情况来区分的,养阴清肺汤过去是二类方,我们现在做个重点提示,以便临床运用时也可选用。

在我们教材285页,养阴清肺汤。

这方过去是治疗白喉的一个主方,也是它的特长。

白喉是烈性的甲级传染病,现在在中国大陆基本已经控制了。

白喉的症状,也就是养阴清肺汤的主治,喉间起白如腐,咽喉肿痛,鼻干唇燥,咳或不咳,呼吸有声,似喘非喘,脉细数或数而无力。

病因病机白喉的形成,病因和它的内外因素有关。

素体阴虚,也就是这类患者本身内燥,有阴虚阴液不足的基础,又感受外来的燥气疫毒,燥气疫毒就是外来的传染因素。

再内外合邪造成了疫毒阻滞在咽喉,喉间起白如腐。

既有燥热疫毒,又有阴虚的基础,咽喉肿痛。

从症状反映出肺系的燥热。

燥热疫毒表现。

功用养阴清肺,利咽解毒。

也就是说,养阴清肺治其本,它可以利咽散结化痰,同时解毒。

能够消除疫厉之气。

方解八味药。

体现了邪正兼顾。

养阴清肺汤的组成为主体的,有一个相当于后世把它叫增液汤。

我们前面讲的基础方,增液汤。

生地、玄参、麦冬。

在这个方里,增液汤起到滋阴清热的作用,而其中的玄参还能散结解毒。

方里的丹皮、芍药、贝母、薄荷,也是起到协助的辅助作用。

丹皮能清热凉血散瘀,有助于散结。

芍药益阴养血,增加增液汤滋养阴液的作用。

同时芍药、甘草也能缓急止痛。

贝母长于化痰,清化热痰,贝母也能散结,有助于消肿,消除咽喉肿痛。

薄荷能散邪。

在这里针对对燥热疫毒之气,增加玄参的解毒作用。

凡是外来的疫毒有这种薄荷的发散,有助于祛邪。

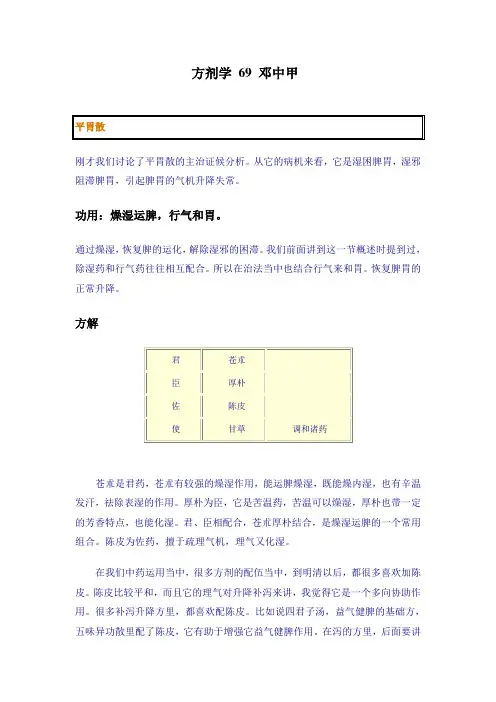

方剂学69 邓中甲刚才我们讨论了平胃散的主治证候分析。

从它的病机来看,它是湿困脾胃,湿邪阻滞脾胃,引起脾胃的气机升降失常。

功用:燥湿运脾,行气和胃。

通过燥湿,恢复脾的运化,解除湿邪的困滞。

我们前面讲到这一节概述时提到过,除湿药和行气药往往相互配合。

所以在治法当中也结合行气来和胃。

恢复脾胃的正常升降。

方解苍朮是君药,苍朮有较强的燥湿作用,能运脾燥湿,既能燥内湿,也有辛温发汗,祛除表湿的作用。

厚朴为臣,它是苦温药,苦温可以燥湿,厚朴也带一定的芳香特点,也能化湿。

君、臣相配合,苍朮厚朴结合,是燥湿运脾的一个常用组合。

陈皮为佐药,擅于疏理气机,理气又化湿。

在我们中药运用当中,很多方剂的配伍当中,到明清以后,都很多喜欢加陈皮。

陈皮比较平和,而且它的理气对升降补泻来讲,我觉得它是一个多向协助作用。

很多补泻升降方里,都喜欢配陈皮。

比如说四君子汤,益气健脾的基础方,五味异功散里配了陈皮,它有助于增强它益气健脾作用。

在泻的方里,后面要讲的,比如消导剂,消食的方里往往也配陈皮,它这个理气化湿,有增加消食药,消导的力量。

在升举的方里,比如补中益气汤,它治疗气虚清阳下陷,里边也配陈皮。

降气的方,比如苏子降气汤,前面在理气剂里讨论了,苏子降气汤作用主要是降气,降肺气上逆,治疗咳喘,配陈皮也助于它的气机下行。

所以陈皮的作用,我打个比方,可以帮助我们理解,在升降方面,就像一个,要在地上大一根桩桩向下,你垂直的直接往下,打起来很费劲,你往下打一下,摇一摇,打一下,摇一摇,它就容易下去。

或者你把这个一根地下钉的木桩桩要把它拔起来,你完全垂直的向上拔,很费力气,你拔一拔,摇一摇,再拔一拔,摇一摇,它容易出来。

陈皮起作用,我比喻它这种对补泻升降作用,就是疏理气机,摇一摇的这个作用。

所以别小看了这个药物,配在其中,对疏理气机,不管当助运脾还是化湿,是都很重要的。

甘草是使药,它可以补脾,也可以调和诸药,所以整个这个方药味不多,配伍很精当,精练,它成为一个燥湿运脾,治疗湿困脾胃的一张基础方。

方剂学75 邓中甲实脾散上一节课讲到实脾散,它的证候分析和配伍意义,后面归纳了它的配伍特点。

临床应用变证要点阴水。

身半以下肿甚,舌淡苔腻,脉沉迟。

阴水,也就是阳虚水不化气,水湿停留,泛滥水肿,身半以下肿甚,这是阴水的特点。

我们治疗阳水,上半身先肿,以上半身为主,阴水下半身为主。

胸腑胀满是由于水湿阻滞气机,这是实脾散证的一个特点。

所以它行气利水。

舌淡苔腻,脉沉迟。

也反映了水湿内停,脾肾阳气不足。

随证加减∙如果出现气虚见证,气短乏力,倦怠懒言,可以加黄耆,增加补气力量。

∙如小便不利,水肿程度较重,(这方利水力量稍显不足),可以加猪苓、泽泻。

(和茯苓联用,利水渗湿消肿力量更强)∙如大便秘结(腑气不通),酌加牵牛子,泻下通利前后。

使用注意阳水实证,非本方所宜。

(水肿基本有阳水、阴水两大类,如果阳水实证,不宜使用)实脾散是治疗阴水的一张代表方。

萆薢分清饮二类方《杨氏家藏方》主证分析下焦虚寒之膏淋,白浊。

(它有一定的肾阳虚,下焦虚寒。

肾及膀胱)阳气不足,水液得不到温化,水液得不到温化就会造成清浊不分。

所以萆薢分清饮主要用于肾及膀胱的阳气不足。

水液得不到正常气化。

清浊不分,清浊杂合而下,导致膏淋、白浊。

主要主治虚寒型的膏淋、白浊。

下焦虚寒湿浊不化肾失封藏:小便频数阳虚不化,清浊不分:小便混浊,白如米泔,凝如膏糊。

舌脉:舌淡苔白,脉沉。

下焦虚寒,湿浊不化,这个时候作为膀胱气化也会不利,开而不合,肾失封藏,可以伴随有小便频数。

阳虚不化,清浊不分,小便混浊,可以白如米泔,凝如膏糊。

比较黏稠,则可凝如膏糊。

舌脉像主要反应初下焦虚寒,阳虚特点。

舌淡苔白,脉沉。

所以萆薢分清饮是治疗膏淋、白浊的。

但一定要注意,这个膏淋、白浊是阳虚型的,膏淋、白浊可以有阳虚型的,有气虚型的。

实证可以有湿热型的,这是指的下焦阳气不足,清浊不分,气化不利所造成的膏淋、白浊。

这是一个常用方。

功用温肾利湿,分清化浊。

这治法体现两个方面,(1)湿浊型,寒湿,由于阳气不足以后,气化不利,水湿停滞。

方剂学成都中医药大学邓中甲教授主讲目录01、绪言、总论02、发展简史03、第二章方剂与治法、第一节治法概述04、总论:方剂与治法(二)05、吐法的适应症特点、和法定义06、和法常用分类、消法定义07、消法和下法在适应症方面的区别08、方剂的配伍(一)09、方剂的配伍(二)10、方剂的基本结构(一)君臣佐使11、方剂的基本结构(二)、方剂的组成、药味与药量的变化12、剂型更换的变化13、总论小结。

各论、第一章:解表剂、第一节:辛温解表、麻黄汤14、麻黄汤(二)、桂枝汤(一)15、桂枝汤(二)、九味羌活汤(一)16、九味羌活汤(二)、香苏散17、小青龙汤、射干麻黄汤、止嗽散18、止嗽散(二)。

第二节:辛凉解表、银翘散(一)19、银翘散(二)、桑菊饮、麻杏石甘汤20、麻杏石甘汤(二)、越婢汤、柴葛解饥汤。

第三节:扶正解表、败毒散(一)21、败毒散(二)、参苏饮、麻黄附子细辛汤(一)22、麻黄附子细辛汤(二)寒下:大承气汤23、各论第二章泻下剂、第一节:寒下法、大承气汤及附方24、温下法、温脾汤、大黄附子汤。

第三节:润下法、麻子仁丸、济川煎(一)25、济川煎(二)、第四节:逐水、十枣汤。

第五节:攻补兼施、黄龙汤26、第三章:和解剂、第一节:和解少阳、小柴胡汤、大柴胡汤(一)27、大柴胡汤(二)、蒿芩清胆汤。

第二节:调和肝脾、四逆散(一)28、四逆散(二)、逍遥散(一)29、逍遥散(二)、痛泻要方(一)30、痛泻要方(二)第三节调和肠胃、半夏泻心汤及附方第四章清热剂清气分热白虎汤31、竹叶石膏汤。

第二节:消营凉血、消営汤及附方、犀角地黄汤32、第三节:清热解毒、黄连解毒汤、凉隔散、普济消毒饮、仙方活命饮33、仙方活命饮(二)第四节:清脏腑热、导赤散、龙胆泻肝汤(一)34、龙胆泻肝汤(二)、左金丸、苇茎汤、泻白散、清胃散(一)35、清胃散(二)、玉女煎、葛根芩连汤、芍药汤(一)36、芍药汤(二)、白头翁汤小结第五节清虚热、青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤(一)37、当归六黄汤(二)第五章:袪暑剂、治法特点、香薷散、新加香薷饮38、清暑益气汤。

一解表剂1.1辛温解表1.麻黄汤麻黄汤中臣桂枝, 杏仁甘草四般施,发汗解表宣肺气,伤寒表实无汗宜。

2.桂枝汤桂枝芍药等量伍,姜枣甘草微火煮,解肌发表调营卫,中风表虚自汗出。

3.九味羌活汤九味羌活防风苍,辛芷芎草芩地黄,发汗祛湿兼清热,分经论治变通良。

4.香苏散香苏散内草陈皮,疏散风寒又理气,外感风寒兼气滞,寒热无汗胸脘痞。

5.小青龙汤解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从,芍药五味敛气阴,表寒内饮最有功。

6.止嗽散止嗽散用百部菀,白前枯草荆陈研,宣肺疏风止咳痰,姜汤调服不必煎。

7.正柴胡饮正柴胡饮平散方,芍药防风陈草姜,轻疏风邪解热痛,表寒轻证服之康。

1.2辛凉解表1.银翘散银翘散主上焦疴,竹叶荆蒡豉薄荷,甘桔芦根凉解法,清疏风热煮无过。

2.桑菊饮桑菊饮中桔杏翘,芦根甘草薄荷饶,清疏肺卫轻宣剂,风温咳嗽服之消。

3.麻黄杏仁甘草石膏汤仲景麻杏甘石汤,辛凉宣肺清热良,邪热壅肺咳喘急,有汗无汗均可尝。

4.柴葛解肌汤陶氏柴葛解肌汤,邪在三阳热势张,芩芍枯草姜枣芷,羌膏解表清热良。

5.升麻葛根汤阎氏升麻葛根汤,芍药甘草合成方,麻疹初起出不透,解肌透疹此方良。

1.3扶正解表1.败毒散人参败毒草苓芎,羌独柴前枳桔共,薄荷少许姜三片,气虚感寒有奇功。

2.参苏饮参苏饮内用陈皮,枳壳前胡半夏齐,干葛木香甘桔茯,气虚外感最相宜。

3.麻黄细辛附子汤麻黄细辛附子汤,助阳解表代表方,阳虚外感风寒证,寒重热轻脉沉良。

4.加减葳蕤汤加减葳蕤用自薇,豆豉生葱桔梗随,草枣薄荷八味共,滋阴发汗功可慰。

二泻下剂2.1寒下1.大承气汤大承气汤大黄硝,枳实厚朴先煮好,峻下热结急存阴,阳明腑实重证疗。

去硝名为小承气,轻下热结用之效。

调胃承气硝黄草,缓下热结此方饶。

2.大黄牡丹汤金匮大黄牡丹汤,桃仁芒硝瓜子襄。

泻热破瘀散结肿,肠痈初起腹痛康,肠痈初起腹按痛,尚未成脓服之消。

3.大陷胸汤大陷胸汤用硝黄,甘遂为末共成方,专治水热结胸证,泻热逐水效非常。

2.2温下1.大黄附子汤金匮大黄附子汤,细辛散寒止痛良,温下治法代表方,寒积里实服之康。

方剂学62 邓中甲治风剂上一次讨论完了理血剂,下面涉及治风剂。

定义凡是以辛散祛风或熄风止痉药为主组成的,具有疏散外风或者平息内风作用,治疗风病的方剂,统称为治风剂。

分类疏散外风,平熄内风治法外风宜散,内风宜熄使用注意分清内外主次,病邪兼杂从这个定义来看,作用包括了一个辛散祛风,这是指的疏散外风,熄风止痉是平熄内风。

所以对风病引起有外风、内风两类。

外风和外邪有关,内风和体内的阴阳平衡,协调关系被打破有关。

所以分类上,我们这个治风剂,这章分为疏散外风和平熄内风两类。

针对两类的风病,原因不同。

所以治法上反映了外风宜散,内风宜熄。

这样不同的特点。

外风宜散是指的外来疏散风邪,这对由外来风邪引起的病证。

内风宜熄是恢复他的阴阳平衡。

特别是针对肝风。

内风都直接由肝的阴阳平衡失调,引起肝风内动。

所以熄风要恢复阴阳的平衡。

使用注意,首先分清风邪是外来的还是内生,其次要考虑主次。

特别是内风,阴阳失衡都由于或者邪热伤阴,导致筋脉失养,动风。

或者本身有阴虚,导致阴不制阳。

那肝阳偏亢,肝阳化风,所以虚实两者要看主次在哪方面,来确定相应配伍,用药的一个侧重。

风邪为病,往往还有兼夹,风为百病之长,所以还要兼顾病邪的兼夹。

而且风邪侵犯,往往正气有一定损伤。

内风本身就有虚实夹杂的特点,所以病情的虚实侧重,也是运用祛风药物,和治风剂的一个要考虑的因素。

适用病证外风致病。

风为百邪之长,六淫之首,病位广泛,病多兼夹。

因为涉及病位比较广泛,虽然“伤于风者,上先受之。

”以上部为主。

但是由于兼夹的不同,可以在各方面发生。

川芎茶调散《太平惠民和剂局方》一类方主证分析外感风邪头痛。

是代表性方剂,也是常用方。

风邪循经上犯→阻遏清阳,气血逆乱→头痛、目眩外风头痛伴见表证→恶风发热,脉浮川芎茶调散历来对它治疗头痛这个功效来说,非常统一。

其争论主要集中在是外风头痛,这个为主,能不能治疗内风头痛?也就是说治疗头痛的一个范围。

过去医家讨论当中,根据他们临床实践的体会,有些分歧。

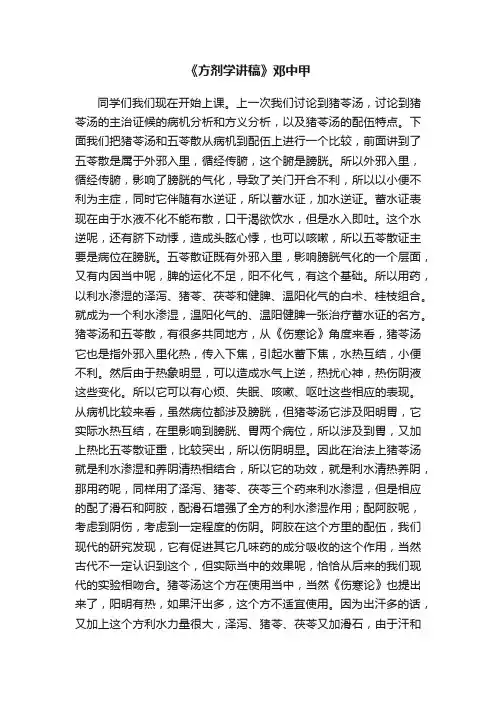

《方剂学讲稿》邓中甲同学们我们现在开始上课。

上一次我们讨论到猪苓汤,讨论到猪苓汤的主治证候的病机分析和方义分析,以及猪苓汤的配伍特点。

下面我们把猪苓汤和五苓散从病机到配伍上进行一个比较,前面讲到了五苓散是属于外邪入里,循经传腑,这个腑是膀胱。

所以外邪入里,循经传腑,影响了膀胱的气化,导致了关门开合不利,所以以小便不利为主症,同时它伴随有水逆证,所以蓄水证,加水逆证。

蓄水证表现在由于水液不化不能布散,口干渴欲饮水,但是水入即吐。

这个水逆呢,还有脐下动悸,造成头眩心悸,也可以咳嗽,所以五苓散证主要是病位在膀胱。

五苓散证既有外邪入里,影响膀胱气化的一个层面,又有内因当中呢,脾的运化不足,阳不化气,有这个基础。

所以用药,以利水渗湿的泽泻、猪苓、茯苓和健脾、温阳化气的白术、桂枝组合。

就成为一个利水渗湿,温阳化气的、温阳健脾一张治疗蓄水证的名方。

猪苓汤和五苓散,有很多共同地方,从《伤寒论》角度来看,猪苓汤它也是指外邪入里化热,传入下焦,引起水蓄下焦,水热互结,小便不利。

然后由于热象明显,可以造成水气上逆,热扰心神,热伤阴液这些变化。

所以它可以有心烦、失眠、咳嗽、呕吐这些相应的表现。

从病机比较来看,虽然病位都涉及膀胱,但猪苓汤它涉及阳明胃,它实际水热互结,在里影响到膀胱、胃两个病位,所以涉及到胃,又加上热比五苓散证重,比较突出,所以伤阴明显。

因此在治法上猪苓汤就是利水渗湿和养阴清热相结合,所以它的功效,就是利水清热养阴,那用药呢,同样用了泽泻、猪苓、茯苓三个药来利水渗湿,但是相应的配了滑石和阿胶,配滑石增强了全方的利水渗湿作用;配阿胶呢,考虑到阴伤,考虑到一定程度的伤阴。

阿胶在这个方里的配伍,我们现代的研究发现,它有促进其它几味药的成分吸收的这个作用,当然古代不一定认识到这个,但实际当中的效果呢,恰恰从后来的我们现代的实验相吻合。

猪苓汤这个方在使用当中,当然《伤寒论》也提出来了,阳明有热,如果汗出多,这个方不适宜使用。

第一章解表剂(辛温解表、辛凉解表、扶正解表)

1

第二章泻下剂(寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施)

2

第三章和解剂(和解少阳、调和肝脾、调和肠胃)

3

第四章清热剂(清气分热、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、清热祛暑、清虚热)

二、清营凉血(适用病证:邪热传营,或热入血分证)

三、清热解毒(适用病证:各类热毒证候)

4

5

第六章温里剂(温中驱寒、回阳救逆、温经散寒)

二、回阳救逆

6

第七章补益剂(补气、补血、气血双补、补阴、补阳、阴阳并补) 一、补气

7

第八章固涩剂(固表止汗、敛肺止咳、涩肠固脱、涩精止遗、固崩止带)

8

第九章安神剂(重镇安神、补养安神)

第十章开窍剂(凉开、温开)

9

二、温开(适用病证:中风、中寒、气郁、痰厥等属于寒邪痰浊内闭之证)

第十一章理气剂(行气、降气)

10

一、活血祛瘀

二、止血

第十三章治风剂(疏散外风、平熄内风)

一、疏散外风

12

【功用】祛风化痰,通络止痉。

【主治】风中头面经络。

【辨证】口眼斜,患侧面部麻木,苔白,脉弦。

第十四章制燥剂(清宣外燥、滋阴润燥)

13

二、滋阴润燥(适用病证:脏腑津伤液耗之内燥证)

一、芳香化湿,燥湿和胃(适用病证:湿浊内阻,脾胃不和证)

二、清热祛湿(适用病证:湿热证,湿热外感,湿热内盛,湿热下注)

14

15

五、祛风燥湿(适用病证:风湿在表所致头痛、头重)

一、燥湿化痰(适用病证:湿痰证)

16

三、润燥化痰(适用病证:燥痰证)

第十七章消食剂

第十八章驱虫剂

17。

方剂学76 邓中甲独活寄生汤(续)上一次我们讨论到治风剂祛风胜湿,祛风胜湿最后一个方是独活寄生汤,我们谈了它的临床运用。

独活寄生汤它主要用于久痹。

久痹这个病,在风湿性关节炎,类风湿性关节炎,这些病当中,病程日久之后往往会影响血分。

中医理论所说的久病入络。

久病入络之后,可以导致功能障碍。

所以主治里那些关节屈伸不利,这些在临床治疗当中很难恢复。

但独活寄生汤由于邪正兼顾,标本兼顾,有补益肝肾、补养气血的组合,和祛风湿的组合同时使用。

药性照顾比较全面,所以适合于久服。

久服到一定时候,往往还可以适当改善功能。

当然一般来说,像肢节屈伸不利,或功能障碍和丧失,完全性的恢复是不太容易的。

我们在临床上用独活寄生汤为主,然后结合在辨证基础上加味,有一些病程很久的风湿性关节炎,特别是类风湿性关节炎,做为可以改善症状,这个方可以改善症状,改善功能。

疗效不错的。

治风剂我们就讨论到这里。

第十六章祛痰剂前面谈痰饮水湿的治疗的时候,曾经提到过,痰是由中医风寒暑湿燥火这个湿邪,湿聚成痰。

痰、湿本属同类。

所以前面所讲祛湿剂,现在所讲的祛痰剂,从病邪角度来讲,都是水湿壅滞产生病理产物所形成。

祛痰剂在中医学中间是非常重要的。

因为中医对痰这个病理产物十分重视。

常有“怪病多痰”这种说法。

有“百病皆生于气”这祛痰剂定义凡以祛痰药为主组成,具有消除痰涎作用,治疗各种痰病的方剂,统称“祛痰剂”。

适应病证痰证。

广义的痰证包括:有形之痰与无形之痰。

由痰引起的病证包括:咳嗽、喘促、头痛、眩晕、胸闷、呕吐、中风、痰厥、癫狂、惊痫、痰核、瘰疠等。

治疗痰病,或者说痰证,痰证包括什么呢?它的范围跟我们现代医学所讲咳出来这个痰不尽一样。

中医习惯上分为有形之痰与无形之痰两类。

•有形之痰就是通过肺气上逆咳嗽所排出来的病理产物,凝聚成痰,•无形之痰是有很多,从中医辨证由痰所造成的一些症状,一些反应。

比如说,中医有瘰疠、痰核,这类也是无形之痰,不是咳出来的那个痰。

另外有些症状,比如痰迷心窍,痰火扰心,癫证、狂证这类也跟痰有关,也属于痰证。

方剂学中医方剂学讲座笔记——成都中医药大学邓中甲教授目录01讲 (2)02讲 (3)03讲 (6)04讲 (10)05讲 (14)06讲 (18)07讲 (23)08讲 (27)09讲 (32)10讲 (36)11讲 (39)12讲 (43)13讲 (46)14讲 (51)15讲 (56)16讲 (60)17讲 (64)18讲 (68)19讲 (73)20讲 (77)21讲 (82)22讲 (86)23讲 (89)24讲 (94)25讲 (98)26讲 (102)27讲 (108)28讲 (112)29讲 (116)30讲 (120)方剂是中医药学理、法、方、药的一个重要组成部分,是在辨证立法的基础上选药配伍组成的。

“方以药成”、“方从法出”、“法随证立”,说明了方剂的来源及二者之间的关系是互相为用、密不可分的,反映了中医药学从实践到理论,又以理论指导实践的发展过程。

方剂是中医临床用药的主要形式和手段,其配伍规律有着深刻的科学内涵。

方剂学是中医基础学科之一,是在历代医药学家广泛实践的基础上发展成熟的,是介于中医药理论与临床用药之间的桥梁。

方剂学的基础研究,是发展中医药学,促进中医药现代化的重要环节。

方剂学是研究治法与方剂配伍规律及临床运用的一门学科,是中医药学各类专业必修的基础课程。

方剂学在辨证审因,确定治法的基础上,按照组方原则,选择恰当的药物合理配伍,酌定合适的剂量、剂型、用法。

方剂学研究指导原则以中医学术思想为基础,以科学方法论为指导,以方剂为主要研究对象,旨在揭示方剂学科规律的研究方法。

方法是在传统中医临床观察和思辨方法的基础上,引入和吸取现代科学方法发展起来的体现了中医学整体、系统、辨证的基本思想与现代自然科学方法的结合,方剂学科理论与现代多学科技术手段的结合。

方剂学研究具体工作主要有:临床试验,文献整理,逻辑分析,实验研究,多学科研究等方面。

方剂学与现代药理、化学、制剂及生命科学等多学科的渗透,运用实验研究的手段,从实证的角度认识方剂效用与方内药物之间的配伍关系,阐明方剂效用的物质基础和作用机理,发现方剂的潜在功效和新用途以及改进传统剂型,研发复方新药。

方剂学70 邓中甲运用辨证要点一身头目俱黄,黄色鲜明,舌苔黄腻,脉沉数或滑数有力。

随证加减•湿重于热者,加茯苓、泽泻;•热重于湿者,加黄柏、龙胆草;•肋痛明显者,加柴胡、川楝子。

上一节课我们讲到茵陈蒿汤是临床运用和它的辩证要点,下面我们讨论它的随证加减。

由于茵陈蒿汤证属于湿热黄疸,所以前面我们谈到湿热,往往要考虑他的湿热偏重,是湿重于热?还是热重于湿?茵陈蒿汤是个基础方,它的主治证候是典型的湿热并重。

如果遇到湿热有偏重的,比如湿重于热,要加强利湿,增加利湿的力量。

加茯苓、泽泻、猪苓,这一类淡渗利湿之品。

如果属于热重于湿,热像较重,可以加黄柏、龙胆草;如果由于湿热阻滞肝经,肋痛明显,加柴胡、川楝子。

茵陈蒿汤是个基础方,也可以结合其他的治疗黄疸的方剂联合使用。

茵陈蒿汤,茵陈四逆汤,栀子柏皮汤比较常用于黄疸的附方,我们比较一下。

要比较它们的病机差别,才能正确运用。

主证分析湿热淋证。

这祛湿剂我们前面讲到,它的重点方、一类方比较集中。

茵陈蒿汤、八正散都是一类方。

八正散是治疗湿热淋证的一张常用方。

从湿热病这个淋证,它总的一个病机是湿热下注,湿热下注影响到膀胱气化,所以有的又叫湿热下注膀胱。

湿热壅滞在膀胱,造成膀胱气化不利,水道不利。

它的基本表现尿频、尿急、小便涩痛、淋漓不畅、甚至于癃闭。

这是八正散主治证候。

它的主症。

是由于湿热下注,阻滞在膀胱,导致水道不利,所以造成尿频、尿急、尿痛、淋漓不畅,甚至于癃闭。

这个湿热蕴积在下焦,阻滞气机,下焦本身有个分清浊的作用,比如小肠要泌别清浊,清浊不分可以造成小便混浊,当然湿热阻滞下焦,下焦少腹气机阻滞可以急满,加上小便不通、不畅,少腹可以急满,湿热,本身热邪要伤津,热证伴随一定的口燥咽干,舌脉呢,舌像往往舌苔黄腻,体现湿热的特点。

脉滑数,说明这个偏于实证,是湿热的淋证。

这是八正散主治湿热淋证的一些病机分析。

证候分析,临床表现。

湿热淋证,中医历来把淋证分为五类,有五淋之说。

方剂学81 邓中甲1. 方剂学属于基础课还是临床课?1从方书之祖看方剂学的性质现在我们一般把《方剂学》和《中医基础理论》,《中药学》,《中医诊断学》一起,放在基础课程的范围内。

但方剂学在中医传统的理论体系中,它实际上是一个桥梁,因为中医学,就古代的古典医籍当中来说,量含有最大的是方书。

我们下面就从“方书之祖”,看方剂学的性质。

张仲景的《伤寒杂病论》,它上面的方剂,我们历来称为经方。

我们前面整个讨论的方剂学的内容里,《伤寒杂病论》都是分为《伤寒论》和《金匮要略》两部书。

这里面的方,占了很大的比重。

《伤寒杂病论》这部书,它这个“方书之祖”,你说它是基础书,还是临床书?它既从六经辨证出发,建立了六经辨证的体系,我们说它的意义,他是奠定了临床辨证论治的基础。

它有基础的特点,譬如六经辨证,同时,它又是临床的一个方书。

从基础到临床,一个桥梁。

桥梁课程。

2从定义看方剂学的性质我们对方剂学的定义是以学习、研究方剂的理论及其临床的应用的一门学科。

所以它直接涉及到临床运用。

所以它既有用中医基础理论的知识,诊断学的知识,来讨论它的病因、病机,它的证候分析。

又有中药学的知识,讨论它的方义分析。

同时它又涉及到内、外、妇、儿科各类病证,它是个桥梁,不是纯基础。

3从古今方剂学的地位看方剂学的性质古人学习中医,多是背《本草》,背《汤头》,就上临床,特别是背《汤头》,都是在直接接触临床当中来学习。

所以方剂学应该看作是一种桥梁课程。

因此在学习当中,应当有一定的时间结合见习,结合临床见习,看老师运用方剂,配伍技巧等等的一种实施的方法。

不能单纯从理论到理论。

这样来学习方剂学,才能对今后的运用,直接地发生作用。

所以从方剂学性质、任务看,它应该有它自己密切联系实践,临床实践这样一个要求。

2. 方剂学的任务是什么?有人说学方剂就是要背多少方,我们说它不仅仅是个记住多少方的问题。

1.研究治法和方剂的理论及临床应用。

从方剂学学习的任务来看,我们从定义说,方剂学是研究治法和方剂的理论,及其临床应用的一门学科。

方剂学72 邓中甲上节课我们讲到清热祛湿这一节里边的当归拈痛汤,下面的方是二妙散。

二妙散二类方《丹溪心法》二妙散是个基础方,二类方。

二妙散是由苍朮、黄柏两味药组成。

是一个基本的配伍组合。

它针对湿热下注这个证候。

主证分析湿热下注证。

湿热下注可以导致很多方面的病变。

我们这个主治里,涉及到这样一些方面。

∙湿热痺证,由于湿热下注导致的湿热痺证,多属于下部。

脚、膝、踝关节这些方面红肿疼痛。

筋骨疼痛。

同时有湿热下注,形成红肿疼痛。

∙痿证。

湿热可以引起痿证。

导致两脚痿软。

包括一些中风后遗症,这些痿软当中也有这种湿热型的。

∙妇科方面,可以造成湿热带下。

带下黄稠,腥臭。

∙皮肤科方面,可以形成下部的湿疹、湿疮。

这些病虽然说病种不同,但从病机来说,都以湿热下注为基础。

所以它这个舌苔黄腻,反映了湿热的一些舌像上的共性。

这是二妙散的主证病机分析。

功用(治法)燥湿。

(侧重在清热燥湿)我们前面谈到,在整个清热祛湿这一章里边,绝大多数的方,以清热利湿为主,这个方和前面所讲的王氏连朴饮,突出燥湿问题。

尤其这个方,它作为二妙散,是以燥湿为主的。

方义分析君黄柏清热燥湿,苦寒臣苍朮辛苦温,增强燥湿作用,同时健脾使整个方清热燥湿,同时舒畅气机(因姜汁辛散),也有一定的药引子姜汁散水作用苍朮健脾,湿邪产生往往和脾失健运有关。

应用二妙散是个基础方,很少就用这两味药。

往往作为一个小的组合。

配合在其他的相应方剂之中。

辨证要点足膝肿痛,小便短赤,舌苔黄腻。

(都属于下部,湿热下注引起的一些最基本的临床表现。

)随证加减要针对湿热下注发生的不同病种,加减不同的药物。

∙湿热痿证,多加祛风渗湿除痺的豨莶草,木瓜,萆薢。

∙湿热脚气,加薏苡仁、木瓜、槟榔。

∙下部湿疮、湿疹,可以加土茯苓、赤小豆。

增加利湿解毒。

这是二妙散,是治疗湿热下注,以燥湿为主的一个基础方。

我们就作一些重点提示。

附方:四妙丸组成二妙散加川牛膝、苡仁。

功用清热利湿,舒筋壮骨。

主治湿热痿证,两足麻木、痿软、肿痛。

邓中甲方剂学讲稿:祛湿剂之清热祛湿:三仁汤、甘露消毒丹、连朴饮邓中甲方剂学讲稿邓中甲方剂学讲稿三仁汤一类《温病条辨》主证分析:湿重于热证。

三仁汤是个名方,一类方。

温病学派吴鞠通的《温病条辨》。

这个三仁汤是湿热病。

《温热经纬》曾经提到,湿热的形成,有外感、内伤两类。

《温热经纬》这段话讲它的成因。

太阴内伤,湿饮停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。

(《温热经纬》)这段话简单的讲了湿热形成的两个途径,一个太阴内伤,也就是说脾胃内伤,不能正常运化湿邪,湿饮就可以停聚,这是产生内湿的一个基础。

客邪再至,那由于气候因素,或者居住环境等因素,造成外来的湿邪侵犯人体,客邪再至,这样内在的湿邪和外来的湿热之邪相结合,内外相引,故病湿热。

所以它提出了湿热产生有内外两类因素。

这前面我们也提到过。

湿热侵犯人体,特别是跟外湿有关,又引动内湿,内外结合的。

这里我们要区分它的湿热的轻重。

三仁汤证,从原方在原书里提出来,它所主治证候有两个特点:1、湿温病初起。

比如提出它湿温初起或暑温挟湿。

暑温,暑天,暑热,暑天本身多雨。

我们说暑多挟湿,甚至于暑必挟湿。

所以在暑温或湿温初起,或暑温挟湿证这类证,都跟外来的气候,外邪特点有关。

跟外邪引起的湿热有关。

所以外来之邪侵犯人体,人体的肺卫、体表首当其冲。

这第一点要注意的。

它多侵犯体表,侵犯上焦为主。

所以有的时候三仁汤证把它叫“上焦湿热”。

2、它湿热的比例,是湿重于热。

所以说湿重于热证。

湿热阴阳两种病邪,它以阴邪湿邪为主的。

这个往往在湿热病的初起时候。

外来湿邪侵犯到人体的体表上焦。

这是三仁汤证,湿温初起或暑温挟湿初起阶段。

有这样两个特点。

一个多出现表卫症状。

所以有时称它上焦湿热,有表卫症状。

一个它是湿重于热。

是它病邪侧重上一个特点。

湿重于热证:①湿遏卫阳头痛恶寒,身重疼痛,肢体倦怠;②湿阻气机→ 胸闷不飢;③湿热交蒸→ 午后身热,面色淡黄;④舌脉:苔白不渴,脉弦细而濡从临床表现来看,三仁汤证是一个湿遏卫阳,有就是说,从侵犯体表,侵犯上焦,它可以有一组类似于表证,特别有点类似于表寒证,但不是外感风寒。