铜与稀硝酸反应实验的探究

- 格式:doc

- 大小:758.00 KB

- 文档页数:5

铜与稀硝酸的反应实验

实验目的:

在中学化学实验中,铜与稀硝酸的反应在室温条件下现象不是很明显,且易造成污染,所以对该实验进行了重新设计。

实验原理:

3Cu+8HNO3(稀)===3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

2NO+O2===2NO23NO2+H2O===NO+2HNO3

实验用品:

稀硝酸(大约硝酸与水的配比在1:4到1:3之间)、铜片两小块、橡胶塞、一次性医用注射器、烧杯一个。

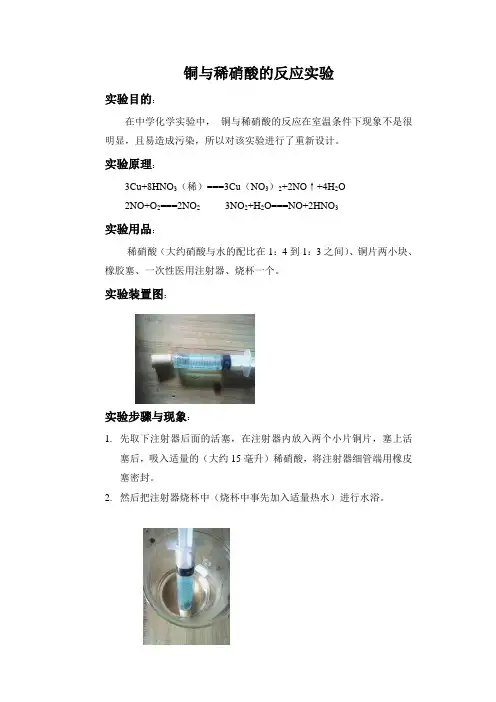

实验装置图:

实验步骤与现象:

1.先取下注射器后面的活塞,在注射器内放入两个小片铜片,塞上活

塞后,吸入适量的(大约15毫升)稀硝酸,将注射器细管端用橡皮塞密封。

2.然后把注射器烧杯中(烧杯中事先加入适量热水)进行水浴。

3.反应开始生成的气体被富集在筒内为无色。

溶液也逐渐变为蓝色。

4.取下橡皮塞,轻轻拉动活塞吸入空气,无色气体变为棕色。

5.塞上橡皮塞,震荡注射器,棕色变为无色。

实验三铜与硝酸的反应实验目的:探究铜与浓、稀硝酸的反应实验原理:实验用品:铜片、浓硝酸、稀硝酸、水、氢氧化钠溶液;试管、水槽、小烧杯(2)、大烧杯(3)、培养皿(2)、大试管、单孔塞、双孔塞,导气管,铁架台,夹子。

实验步骤:1、将两个小烧杯放于两个培养皿上,培养皿中加入少量水。

2、分别取两片铜于两个小烧杯中,分别向其中加入2ml浓硝酸、稀硝酸。

3、迅速倒扣两个大烧杯,使形成液封。

观察现象。

4、取2ml浓硝酸于小试管中,将试管固定在铁架台上,塞上双孔塞,导气管出口连接氢氧化钠溶液的烧杯如图所示:5、另取几片铜于烧瓶中,加入5ml浓硝酸,塞好单孔塞。

6、将生成的气体通入铁架台上的小试管中,将尾气通入氢氧化钠溶液。

观察现象。

12.(2009年北京理综27)(14分)某学习小组探究浓、稀硝酸氧化性的相对强弱的,按下图装置进行试验(夹持仪器已NO,而稀硝酸不能氧化NO。

由此得出的结论是略去)。

实验表明浓硝酸能将NO氧化成2浓硝酸的氧化性强于稀硝酸。

可选药品:浓硝酸、3mo/L 稀硝酸、蒸馏水、浓硫酸、氢氧化钠溶液及二氧化碳已知:氢氧化钠溶液不与NO 反应,能与2NO 反应232222NO NaOH NaNO NaNO H O =++(1) 实验应避免有害气体排放到空气中,装置③、④、⑥中乘放的药品依次..是 (2) 滴加浓硝酸之前的操作时检验装置的气密性,加入药品,打开弹簧夹后(3) 装置①中发生反应的化学方程式是(4) 装置②的作用是 ,发生反应的化学方程式是(5) 该小组得出的结论一局的试验现象是(6) 试验结束后,同学们发现装置①中溶液呈绿色,而不显蓝色。

甲同学认为是该溶液中硝酸铜的质量分数较高所致,而乙同学认为是该溶液中溶解了生成的气体。

同学们分别涉及了一下4个试验来判断两种看法是否正确。

这些方案中可行的是(选填序号字母)a. 加热该绿色溶液,观察颜色变化b. 加水稀释绿色溶液,观察颜色变化c. 向该绿色溶液中通入氮气,观察颜色变化d. 向饱和硝酸铜溶液中通入浓硝酸与铜反映产生的气体,观察颜色变化。

铜与硝酸反应的实验现象探究铜与浓稀硝酸反应的实验,是中学化学教材中两个非常重要的演示实验,由于硝酸的浓度不同,反应现象不同,硝酸的还原产物也不相同。

⑴铜与浓硝酸反应取一支试管,加入一小块铜片,滴入浓硝酸后,立即有气泡产生,反应剧烈,放出红棕色气体,溶液很快变成绿色;⑵铜与稀硝酸反应取一支试管,加入一小块铜片,滴入稀硝酸后,也有气泡产生,反应缓慢,反应开始阶段,试管内气体呈红棕色,随着反应的进行,试管内气体逐渐变浅,最终呈无色,溶液变成蓝色。

综上可见,铜与浓稀硝酸反应,除了在反应现象和气体产物上有明显不同以外,还有一个明显不同,就是反应后生成的溶液颜色明显不同。

对这个问题存在着不同的解释,但同学们通过对以下这个例题的分析与解答,不仅能够更好地认识铜与浓、稀硝酸反应现象的不同,也会对反应后溶液颜色的不同有新的理解。

例题铜与浓硝酸和铜与稀硝酸反应,产物不同,实验现象不同。

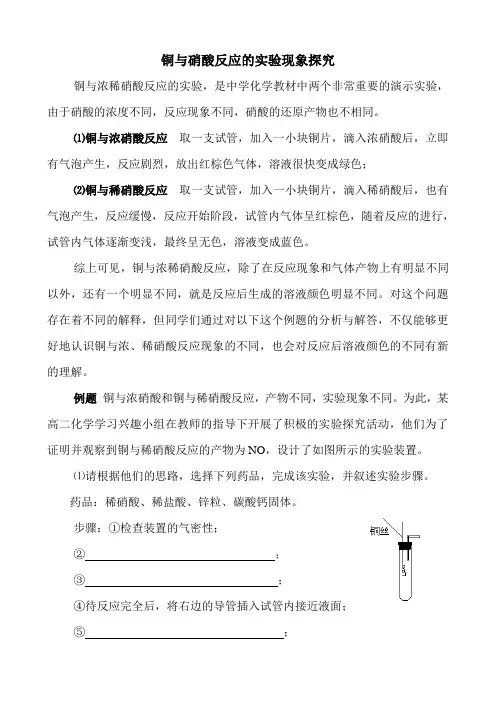

为此,某高二化学学习兴趣小组在教师的指导下开展了积极的实验探究活动,他们为了证明并观察到铜与稀硝酸反应的产物为NO,设计了如图所示的实验装置。

⑴请根据他们的思路,选择下列药品,完成该实验,并叙述实验步骤。

药品:稀硝酸、稀盐酸、锌粒、碳酸钙固体。

步骤:①检查装置的气密性;②;③;④待反应完全后,将右边的导管插入试管内接近液面;⑤;⑥用注射器向试管内推入空气(或氧气)。

⑵推入氧气或空气的目的是。

⑶分别将等质量的铜片与等体积均过量的浓硝酸、稀硝酸反应,所得到溶液前者呈绿色,后者呈蓝色,某同学提出这可能是Cu2+浓度差引起的,你同意吗?原因是。

另一同学提出溶液呈绿色是Cu2+溶液颜色与NO2气体颜色复合的结果,请设计一个实验证明之(简述实验方案与实验现象)。

分析:此题探究的内容有两个:一是对如何能观察到铜与稀硝酸的反应产物NO呈无色进行探究,其关键是如何有效排除试管内的空气,使生成的NO不被氧化,又能很方便地检验出无色NO的存在;二是对铜与浓硝酸反应溶液呈绿色的原因进行探究,其关键是如何能通过实验证明浓硝酸与铜反应后的溶液呈绿色不是铜离子浓度差引起的。

铜与稀硝酸的反应实验演示操作方法按图装好实验装置,并检验这一装置气密性。

在烧瓶里放3--4片铜片,再打开漏斗活塞,将稀硝酸放入烧瓶,直至浸没铜片为止,观察现象,然后再把烧瓶加热,用排水法收集一试管气体。

实验现象铜片中假如稀硝酸不加热时,仅有少量气泡产生,当给烧瓶加热时,产生大量气泡,试管中收集到气体为无色,在水面下用拇指堵住试管口,把试管从水中取出,并使管口向上,放开拇指,试管口处气体变为红棕色。

烧瓶内溶液呈蓝色。

实验结论铜与稀硝酸在不加热时反应缓慢,在加热时反应速度较快,有无色NO气体生成,同时生成硝酸铜,反应方程式:3Cu +8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2 +2NO ↑+4H2O实验考点1、金属与稀硝酸反应规律;2、金属活动性顺序表中H后面的金属与氧化性酸的反应特点与计算。

经典考题1、0.3molCu与足量的稀HNO3完全反应时,被还原的HNO3的物质的量是A、0.8molB、0.6molC、0.4molD、0.2mol试题难度:易2、向1L0.5mol/L的H2SO4溶液中加入10.1gKNO3和12.8gCu 充分反应后产生的气体在标态下的体积为( )A、2.24LB、3.36LC、4.48LD、5.60L试题难度:中3、已知锌和稀硝酸反应时,每有1mol硝酸反应,就有0.8mol电子转移,此时硝酸的还原产物可能是什么物质?并写出有关化学方程式。

试题难度:难1 答案:D解析:直接考查方程式,硝酸同时体现氧化性和酸性,3摩尔铜参加反应时被还原的硝酸是2摩尔。

2 答案:A解析:根据铜和稀硝酸反应的离子方程式进行计算,硫酸提供氢离子,硝酸钾提供硝酸根离子,判断硝酸根不足,根据硝酸根进行计算可得。

3 答案:还原产物可能是N2O或是NH4NO3。

4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O解析:利用电子得失守恒计算,10摩尔硝酸参加反应就有8摩尔电子转移,即有4摩尔的金属锌参加反应,同时生成4摩尔硝酸锌,那么体现酸性的硝酸就是8摩尔,只有2摩尔的硝酸得8摩尔电子,平均每摩尔硝酸得电子4摩尔,产物为N2O ,当然还有一种可能是只有其中的1摩尔硝酸得到8摩尔电子到-3价,最后产物为硝酸铵。

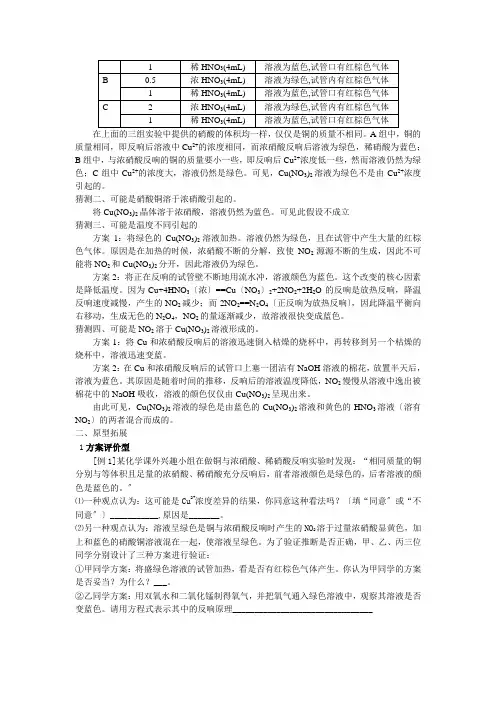

在上面的三组实验中提供的硝酸的体积均一样,仅仅是铜的质量不相同。

A组中,铜的质量相同,即反响后溶液中Cu2+的浓度相同,而浓硝酸反响后溶液为绿色,稀硝酸为蓝色;B组中,与浓硝酸反响的铜的质量要小一些,即反响后Cu2+浓度低一些,然而溶液仍然为绿色;C组中Cu2+的浓度大,溶液仍然是绿色。

可见,Cu(NO3)2溶液为绿色不是由Cu2+浓度引起的。

猜测二、可能是硝酸铜溶于浓硝酸引起的。

将Cu(NO3)2晶体溶于浓硝酸,溶液仍然为蓝色。

可见此假设不成立猜测三、可能是温度不同引起的方案1:将绿色的Cu(NO3)2溶液加热。

溶液仍然为绿色,且在试管中产生大量的红棕色气体。

原因是在加热的时候,浓硝酸不断的分解,致使NO2源源不断的生成,因此不可能将NO2和Cu(NO3)2分开,因此溶液仍为绿色。

方案2:将正在反响的试管壁不断地用流水冲,溶液颜色为蓝色。

这个改变的核心因素是降低温度。

因为Cu+4HNO3〔浓〕==Cu〔NO3〕2+2NO2+2H2O的反响是放热反响,降温反响速度减慢,产生的NO2减少;而2NO2==N2O4〔正反响为放热反响〕,因此降温平衡向右移动,生成无色的N2O4,NO2的量逐渐减少,故溶液很快变成蓝色。

猜测四、可能是NO2溶于Cu(NO3)2溶液形成的。

方案1:将Cu和浓硝酸反响后的溶液迅速倒入枯燥的烧杯中,再转移到另一个枯燥的烧杯中,溶液迅速变蓝。

方案2:在Cu和浓硝酸反响后的试管口上塞一团沾有NaOH溶液的棉花,放置半天后,溶液为蓝色。

其原因是随着时间的推移,反响后的溶液温度降低,NO2慢慢从溶液中逸出被棉花中的NaOH吸收,溶液的颜色仅仅由Cu(NO3)2呈现出来。

由此可见,Cu(NO3)2溶液的绿色是由蓝色的Cu(NO3)2溶液和黄色的HNO3溶液〔溶有NO2〕的两者混合而成的。

二、原型拓展1方案评价型[例1]某化学课外兴趣小组在做铜与浓硝酸、稀硝酸反响实验时发现:“相同质量的铜分别与等体积且足量的浓硝酸、稀硝酸充分反响后,前者溶液颜色是绿色的,后者溶液的颜色是蓝色的。

铜与硝酸反应所得溶液呈绿色的实证研究摘要:在Cu与HNO3溶液反应体系中,当HNO3浓度较高时产物主要为NO2,浓度较低时产物主要为NO,实验认为Cu与浓HNO3反应后一般得到绿色溶液,但实验发现铜与稀HNO3作用时也能得到绿色溶液。

通过对绿色溶液组成的探究,发现Cu与HNO3溶液反应之所以会变绿色的主要原因是因为反应产物中存在HNO2或NO2-,同时提出中间产物HNO2可以认为Cu与硝酸反应的催化剂,Cu与HNO3反应是自催化的化学过程。

关键词:铜硝酸绿色溶液实验探究反应机理1 问题提出硝酸在一般情况下都能与Cu发生反应,其产物都有Cu(NO3)2溶液,理论上,Cu(NO3)2溶液由于存在Cu2+(aq)而呈蓝色,但Cu和浓HNO3反应后的溶液往往呈绿色,夏立先、吴思杰老等老师认为溶液显绿色是由Cu2+和NO2相互作用引起的[1],也有人认为是还原产物NO2溶解在Cu(NO3)2溶液中引起的[2]。

为了验证上述文献所述的结论,笔者做了以下实验。

[实验1]在有足量的铜丝的烧杯中滴加适量的浓HNO3后,发现反应剧烈、产生红棕色气体,溶液先变为蓝色,然后逐渐变为绿色,随着反应的进行,溶液最终又得到了蓝色溶液。

[结论]Cu和浓HNO3反应后的溶液的确有时呈绿色,但当得到的Cu(NO3)2溶液较大时,溶液转化为蓝色。

[实验2]取少量蓝色的Cu(NO3)2溶液于小烧杯中,往烧杯中不断通入NO2,发现蓝色的Cu(NO3)2溶液转化为绿色。

以上2个实验说明文献[1、2]的结论是正确的,但是当我们进行[实验3]时发现,Cu和稀硝酸反应也得到了绿色溶液。

[实验3]取50mL0.6mol/LHNO3和过量的铜丝置于250mL的烧瓶中,在铜丝与硝酸混合后几小时内几乎无明显现象,而后溶液逐渐变为浅蓝色,再变为蓝色,反应3天多时间后溶液为绿色。

假如上述文献的结论是正确的,那么铜丝与0.6mol/L稀HNO3反应最终是不会得到绿色溶液呢,因为Cu 与稀HNO3反应的还原产物是NO而不是NO2。

稀硝酸与铜反应产物的验证探究实验室用稀硝酸与铜反应来制备no气体,涉及的主要反应3cu+8hno3=3cu(no3) 2+2no↑+4h2o如果采用图(ⅰ)装置(烧瓶内加入稀硝酸和铜片,必要时可加热),实验效果不是十分理想,因为观察到的现象不能有力证明反应产物是no;用ⅰ装置做实验时,排水法收集到的气体的颜色开始为无色;由于烧瓶内的空气不易排除,所以生成的no很快被氧化为红棕色的no2,因此在铜与稀hno3反应的实验中,很难观察到无色no气体的生成,而是观察到红棕色气体.为此设计了(ⅱ)装置(橡皮塞下端连有铜丝圈),用来做该实验可以达到满意的效果,实验ⅱ中的意图是创设无氧气环境,使no 能存在相当长一段时间.用ⅱ装置做实验时,步骤和现象如下:图1(1)用碳酸钙与稀硝酸反应产生的co2气体赶走装置内的空气,可在c中看到生成白色沉淀。

(2)稀硝酸与铜反应生成no。

(3)co2比空气重,从长管进入e,并没有把e中空气赶尽,致使部分no先与未赶尽的空气生成少量红棕色no2,当再从f鼓入空气时,e中有更多no2生成,所以红棕色加深。

(4)生成的no2与水反应有硝酸生成,硝酸与碳酸钙反应使沉淀溶解。

(5)吸收no、no2、co2尾气,防止污染大气。

装置(ⅱ)的优点如下:通过与稀硝酸反应产生的co2气体赶走装置内的空气,创造了较理想的无氧环境,之后生成的no虽然与e中残留的空气反应,生成了少量红棕色no2,但从f鼓入空气时,e中有更多no2生成,所以红棕色加深,可以说明e中有大量没有反应的no,从而证明了稀硝酸与铜反应生成了no,最后再依次通过澄清石灰水和氢氧化钠溶液吸收no、no2、co2尾气,防止污染大气。

两套实验装置通过对比不难发现(ⅰ)装置容易产生污染,且由于空气对实验的影响比较大,所以要证明no的说服力不够,相比之下(ⅱ)装置就可以避免上述问题的出现。

浅探初中语文记叙文阅读方法雷声艳(陕西省榆林市横山县波罗中学陕西横山719200)阅读记叙文,必须注意把握文章的基本要素,理清记叙的顺序以及线索,准确理解记叙中的描写议论和抒情。

铜和硝酸反应铜和硝酸反应是一种常见的化学反应,其产物可以用于制备其他金属化合物或者作为催化剂。

这种反应有很多实际应用,包括在冶金、电镀和实验室中使用。

本文将探讨铜和硝酸反应的机理、条件以及应用。

一、反应机理铜和硝酸反应的主要反应机理如下:2HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + H2O + NO↑硝酸可以与铜发生氧化还原反应,生成亚硝酸和硝酸铜。

在这个反应过程中,铜原子从零价(Cu)被氧化为正二价(Cu2+),硝酸则被还原为亚硝酸(NO)或者一氧化氮(NO)。

二、反应条件1.浓度:在常温下,一般使用浓硝酸和铜的反应才会较为显著。

较低浓度的硝酸可能不够强力地氧化铜。

2.温度:温度对铜和硝酸反应的速率有一定的影响。

反应在高温下进行更为迅速,但过高的温度可能对产物的稳定性造成影响。

3.反应容器:由于反应生成的氧化亚铜(CuO)會附着在反应器的内表面上,因此使用玻璃制成的反應器比较合适。

不宜使用金属或塑料制成的反应器,因为铜杂质可能与这些材料发生反应。

4.搅拌:搅拌可以促进反应的进行,增加反应速率。

5.安全性:硝酸具有强氧化性和腐蚀性,所以在进行反应时应当采取必要的安全措施,如佩戴防护手套、护目镜等。

三、应用1.冶金:硝酸可以用作提取铜的溶剂,用于从含铜矿石中提取铜金属。

在冶炼过程中,铜矿石通常首先被破碎、浸泡并研磨成细粉末。

然后,加入硝酸进行反应,将铜溶解为硝酸铜溶液。

最后,通过电解或其他方法将铜离子还原为纯铜金属。

2.电镀:硝酸铜溶液可以作为电镀铜的电解液。

通过在电解槽中通入电流,可以将铜金属从溶液中沉积到需要镀铜的导体表面上。

这种电镀可以提供良好的导电性和耐腐蚀性,保护导体不受外部环境的影响。

3.实验室应用:铜和硝酸反应在实验室中被广泛应用于制备其他金属化合物或催化剂。

例如,通过将硝酸铜溶液与其他金属离子反应,可以制备其他金属的硝酸盐。

此外,硝酸铜溶液也可以用作一些有机反应的催化剂,如氨合成、乙炔与水的加成反应等。

探讨铜与稀硝酸反应速率变化的原因1——兼谈铜与硝酸的反应动力学机理摘要:通过对Cu和稀HNO3在无氧环境下反应所得溶液成分检测得知反应体系溶液中存在HNO2,经分析HNO2来自Cu和HNO3缓慢反应,HNO2是Cu与HNO3反应的活性物质,是Cu与HNO3反应的催化剂,从而解释Cu与稀HNO3反应体系反应速率先慢后快的原因,同时揭示Cu与HNO3反应得到绿色溶液的根本原因。

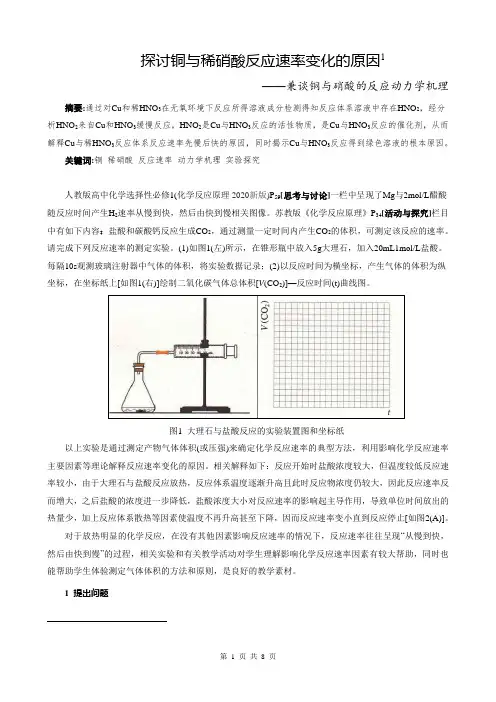

关键词:铜稀硝酸反应速率动力学机理实验探究人教版高中化学选择性必修1(化学反应原理2020新版)P59[思考与讨论]一栏中呈现了Mg与2mol/L醋酸随反应时间产生H2速率从慢到快,然后由快到慢相关图像。

苏教版《化学反应原理》P34[活动与探究]栏目中有如下内容:盐酸和碳酸钙反应生成CO2,通过测量一定时间内产生CO2的体积,可测定该反应的速率。

请完成下列反应速率的测定实验。

(1)如图1(左)所示,在锥形瓶中放入5g大理石,加入20mL1mol/L盐酸。

每隔10s观测玻璃注射器中气体的体积,将实验数据记录;(2)以反应时间为横坐标,产生气体的体积为纵坐标,在坐标纸上[如图1(右)]绘制二氧化碳气体总体积[V(CO2)]—反应时间(t)曲线图。

图1 大理石与盐酸反应的实验装置图和坐标纸以上实验是通过测定产物气体体积(或压强)来确定化学反应速率的典型方法,利用影响化学反应速率主要因素等理论解释反应速率变化的原因。

相关解释如下:反应开始时盐酸浓度较大,但温度较低反应速率较小,由于大理石与盐酸反应放热,反应体系温度逐渐升高且此时反应物浓度仍较大,因此反应速率反而增大,之后盐酸的浓度进一步降低,盐酸浓度大小对反应速率的影响起主导作用,导致单位时间放出的热量少,加上反应体系散热等因素使温度不再升高甚至下降,因而反应速率变小直到反应停止[如图2(A)]。

对于放热明显的化学反应,在没有其他因素影响反应速率的情况下,反应速率往往呈现“从慢到快,然后由快到慢”的过程,相关实验和有关教学活动对学生理解影响化学反应速率因素有较大帮助,同时也能帮助学生体验测定气体体积的方法和原则,是良好的教学素材。

硝酸和铜反应的条件

硝酸和铜反应的条件与硝酸的浓度有关。

在浓硝酸中,反应条件相对简单,即在室温下即可发生。

反应方程式为:Cu + 4HNO3(浓) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O。

在这个反应中,铜与浓硝酸反应生成红棕色的二氧化氮气体。

而在稀硝酸中,反应条件稍微复杂一些,铜和稀硝酸在常温下也可以直接反应,但速率较慢。

为了加速反应,可以采用加热的方法。

反应方程式为:3Cu + 8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O。

在这个反应中,铜与稀硝酸反应生成无色的氮氧化物气体。

以上信息仅供参考,如需获取更多详细信息,建议查阅化学书籍或咨询化学专家。

《硝酸与铜的反应》说课稿高青一中董国栋各位评委老师好:我说课的题目是《硝酸与铜的反应》,我将从实验教学目标、实验内容设计、实验方法设计、教学过程设计、教学反思与自我评价五个角度进行说课。

一、实验教学目标知识与技能:能够解释和分析浓、稀硝酸和铜反应的实验现象,能正确写出浓、稀硝酸和铜反应的化学方程式过程与方法:通过观察浓、稀硝酸和铜反应的实验现象并解释实验现象,讨论得出反应的产物情感态度价值观:养成学生观察并总结实验的能力二、实验内容设计铜与浓、稀硝酸的反应实验目的:认识铜与浓、稀硝酸的反应实验原理:硝酸中氮元素为+5价因而具有强氧化性能与不活泼金属铜反应Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O实验用品及仪器:注射器、铜片、铜丝、浓硝酸、稀硝酸、U型管、分液漏斗、玻璃导管、烧杯、铁架台实验一:铜与浓硝酸反应实验步骤:1、拉出注射器拉杆,向注射器中加入一片铜。

2、向小试管中加入1—2ml浓硝酸,将带止水夹的塑料导管插入小试管中液面以下。

3、打开止水夹,慢慢拉动拉杆,吸入1ml浓硝酸。

4、观察并记录实验现象。

实验二:铜与稀硝酸反应实验步骤:1. 向U型管中注入稀硝酸,插入铜丝。

拧紧橡胶塞,涂抹凡士林防止漏气。

2. 带反应一段时间后,打开分液漏斗玻璃塞,打开分液漏斗活塞。

实验结论:浓硝酸具有强氧化性能与铜反应生成NO2。

稀硝酸具有强的氧化性能与铜反应,生成硝酸铜和一氧化氮。

三、实验方法设计在第二章已经学过氧化还原反应,根据硝酸中氮元素的化合价为+5价(最高价),推断硝酸应具有较强的氧化性,此外在本章的第三节已经学过二氧化氮、一氧化氮的性质,加之学生熟知的铜离子的蓝色,因此现象明显是此实验的关键,使用注射器、U型管和分液漏斗使观察溶液颜色和NO 遇到空气变红棕色更加明显。

四、五、教学过程设计硝酸与铜的反应【前置作业】通过标注不同含氮物质中氮元素化合价,复习氧化还原反应的价态规律,使学生思考硝酸具有的性质。

铜与稀硝酸反应的实验设计作者:窦定洪来源:《化学教学》2008年第10期文章编号:1005-6629(2008)10-0009-02中图分类号:G633.8文献标识码:C铜与稀硝酸反应,由于产生的无色一氧化氮很容易与空气中的氧气反应生成红棕色二氧化氮,从而无法判断出铜与稀硝酸到底是生成一氧化氮还是二氧化氮,为此,笔者对该实验作了以下设计:方案一1 仪器及药品U形管、长颈漏斗、圆底烧瓶、玻璃管、橡皮塞(单孔2个双孔一个)、止水夹、橡皮管、活塞(直形)、铜丝(绕成螺旋状)、稀硝酸、氢氧化钠溶液。

2改进装置(如图-1)3 实验操作及现象按图-1组装好仪器,先从长颈漏斗往U形管中装入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平(铜丝浸没在稀硝酸中),并关闭活塞,用酒精灯微热U形管(靠铜丝一端) ,待U形管中产生均匀气泡后即移开酒精灯,片刻后U形管中的液体因气体产生而被压向另一端,长颈漏斗中的液面上升,最终使U形管中的液体与铜丝相分离,U形管中的无色气体即为一氧化氮,此时打开活塞使气体进入圆底烧瓶中,可看到圆底烧瓶中充满了红棕色的二氧化氮气体, U形管中因气体进入圆底烧瓶中压力减小液体又回到原来的位置,此时若关闭活塞则U形管中的液体又会被压向另一端,如此连续几次,待烧瓶中的氧气消耗得差不多时,打开止水夹,然后手捂住烧瓶,片刻后放开,则圆底烧瓶中可形成喷泉。

4 评价该装置使反应在密闭容器中进行,用长颈漏斗既方便加入稀硝酸,又提高了U形管两端的压力差,同时避免了有毒气体的逸出,很好地证实了铜与稀硝酸的反应,从圆底烧瓶中气体颜色的变化可清晰地观察到一氧化氮转化成二氧化氮的过程,二氧化氮的喷泉实验表明二氧化氮的酸性气体性质,增强了实验的趣味性和探究性。

方案二1仪器及药品Y形试管、球形干燥管、玻璃管、橡皮塞(有双孔)、胶头滴管、橡皮管、分液漏斗、铜片、碳酸钙、稀硝酸、氢氧化钠溶液。

2改进装置(如图-2)3实验操作及现象按图2组装好仪器,并检查装置的气密性,气密性检查合格后,按图所示装入药品,连接好装置,,实验开始时将Y形试管向盛碳酸钙的支管微微倾斜,打开分液漏斗,拔下胶头滴管上的胶头,缓缓滴入适量稀硝酸,使产生的二氧化碳气体将Y形试管中的空气排尽,套上胶头滴管上的胶头,然后将Y形试管向盛铜片的支管微微倾斜,再打开分液漏斗,使稀硝酸与铜片接触,若无气体产生,可用酒精灯微热使至有气体产生,然后停止加热,此时稀硝酸与铜片反应产生的无色气体即为一氧化氮,片刻后再拔下胶头滴管上的胶头(或用注射器注入空气),使空气进入球形干燥管中,就可看到球形干燥管中的气体变为红棕色,球形干燥管中的液面上升。

铜与浓、稀硝酸反应的微量实验设计以铜与浓、稀硝酸反应的微量实验设计为标题引言:铜与硝酸反应是化学中常见的实验之一。

本文将设计一个微量实验,通过观察铜与浓、稀硝酸的反应,探究其反应特点和产物形成情况。

实验设计:实验材料:- 铜片或铜丝- 浓硝酸- 稀硝酸- 试管或小烧杯- 镊子和镀锌铁丝(用于处理废弃物)实验步骤:1. 实验前准备:- 将实验室用具清洗干净,确保无杂质。

- 准备好所需材料。

2. 实验操作:a. 浓硝酸与铜反应:- 取一小块铜片或铜丝,用镊子夹住。

- 将铜片或铜丝放入试管或小烧杯中。

- 缓慢滴加浓硝酸,观察反应现象。

b. 稀硝酸与铜反应:- 重复步骤2a,但使用稀硝酸代替浓硝酸。

3. 实验观察:a. 浓硝酸与铜反应:- 观察到铜与浓硝酸反应时,会产生一股刺鼻的气味,同时铜片或铜丝会逐渐溶解,产生气泡。

- 反应产生的气体为一氧化氮(NO),其特点为棕红色有刺激性气味的气体。

b. 稀硝酸与铜反应:- 观察到铜与稀硝酸反应时,会产生少量气泡,但没有明显的气味。

- 反应产生的气体为二氧化氮(NO2),其特点为深红棕色有刺激性气味的气体。

4. 实验结果分析:a. 浓硝酸与铜反应:- 浓硝酸具有强氧化性,能将铜氧化为Cu2+离子,并同时还原为一氧化氮(NO)气体。

- 反应过程中,铜逐渐溶解,溶液呈现蓝绿色。

b. 稀硝酸与铜反应:- 稀硝酸也能将铜氧化为Cu2+离子,但产生的气体为二氧化氮(NO2)。

- 反应过程中,铜溶解较慢,溶液呈现浅蓝色。

5. 实验安全提示:a. 实验过程中应佩戴实验手套和安全眼镜,以防溅溶液。

b. 实验结束后,将废弃物处理到指定的废弃物容器中,避免对环境造成污染。

结论:通过本实验,我们观察到铜与浓、稀硝酸反应的特点和产物形成情况。

浓硝酸与铜反应产生一氧化氮气体,稀硝酸与铜反应产生二氧化氮气体。

这是由于硝酸的强氧化性导致铜被氧化为Cu2+离子,并同时还原为相应的气体。

实验结果提示我们在实验操作中要注意安全,同时也加深了我们对铜和硝酸反应的理解。

铜与稀硝酸加热的化学方程

当铜与稀硝酸加热时,会发生以下化学反应:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

这个反应产生了硝酸铜、一氧化氮和水。

这是一个非常有趣的

化学反应,它展示了金属与酸反应的过程。

这个反应也释放出一氧

化氮气体,所以在实验室中进行时需要小心操作。

这个反应也可以用来制备硝酸铜,硝酸铜是一种重要的化学品,可以用于金属表面处理、催化剂和其他化学实验中。

因此,铜与稀

硝酸加热的化学方程不仅仅是一个实验现象,它还具有实际的应用

意义。

总的来说,铜与稀硝酸加热的化学方程是一个引人注目的化学

反应,它展示了金属与酸反应的过程,并且具有一定的实际应用价值。

铜和稀硝酸的离子反应

哎呀,小朋友,铜和稀硝酸的离子反应对于咱们小学生来说,可真是个复杂又神奇的东西呢!

咱们先来说说铜这个家伙。

铜在咱们生活里到处都能见到,像电线里就有铜丝,是不是?那稀硝酸又是什么呢?它就像是一个神秘的魔法药水。

当铜碰到稀硝酸的时候呀,就像是两个调皮的小伙伴凑到了一块儿,会发生特别有趣的变化。

铜会慢慢地溶解在稀硝酸里,就好像是一块糖在水里慢慢消失一样。

这时候会产生一些气体,这些气体可神奇啦,你猜猜是什么?对啦,是一氧化氮!

这一氧化氮呀,就像是个爱跑的小孩子,一下子就从溶液里跑出来啦。

你看,铜原子失去了两个电子,变成了铜离子,这就好比是它脱掉了两件衣服,露出了本来的面目。

那硝酸根离子呢,得到了电子,就像是收到了一份特别的礼物,变得不一样啦。

老师在课堂上讲这个的时候,同学们都瞪大了眼睛,觉得太神奇啦!有的同学还问:“这到底是为什么呀?”

其实呀,这就是化学的魅力所在。

就好像我们搭积木,把不同的积木块组合在一起,就能搭出不同的形状。

铜和稀硝酸的反应也是这样,它们按照一定的规律组合在一起,就产生了新的东西。

我觉得化学真是太有趣啦,每次做实验的时候,都像是在探索一个神秘的世界。

你难道不觉得吗?

所以呀,我觉得化学就像是一个充满惊喜的魔法盒子,每次打开都能看到不一样的奇妙景象。

我们一定要好好学习化学,才能发现更多的神奇之处!。

铜与稀硝酸反应实验的探究作者:樊耀平

来源:《教育界·中旬》2017年第07期

【摘要】铜与稀硝酸反应实验的成功与否,对学生学习硝酸的氧化性有着重要的影响。

文章从温度、浓度、催化剂多角度探究,完善铜与稀硝酸反应。

【关键词】实验探究;改进

一、实验在教学中的作用和地位

硝酸的强氧化性是中学化学教学的重要内容。

浓、稀硝酸与铜的反应也是重要的演示实验,通过演示实验可以形成鲜明的对比,使学生掌握不同浓度的硝酸的强氧化性。

苏教版教材采用试管实验,如图1装置。

在课后“练习与实践”中,对铜与稀硝酸反应已有初步的改进,但还不够完善,存在大气污染。

二、存在的问题

1.教材中的试管实验,铜和稀硝酸反应,由于试管内存在空气,只能观察到红棕色气体,观察不到无色气体。

2.反应不能自行停止,只能等到硝酸或者铜片反应完,浪费药品。

3.NO,NO2是大气污染物,随意排放不利于师生健康,又污染空气。

三、实验探究

1.实验用品

仪器:U形管、单孔橡皮塞、直型分液漏斗、铁架台、漏斗、注射器、药匙。

药品:稀硝酸、铜丝圈、亚硝酸钠晶体、5%NaOH溶液。

2.实验的反应原理及改进装置

(1)主要反应原理:

3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

2NO+O2=2NO2

(2)装置,图2

在此装置中,U形管右端能收集到无色气体,打开分液漏斗活塞,直型分液漏斗中看到明显的红棕色。

有助于学生对铜与稀硝酸反应产物的判断。

但是,通过实验发现,在此装置中,铜与稀硝酸反应收集NO气体缓慢,从反应开始到溶液脱离铜丝,时间过长。

3.针对影响化学反应速率的因素——浓度,温度,催化剂逐一研究。

(1)浓度

苏教版教材中没有指明稀硝酸的浓度,浓度过低,不利于反应发生,濃度过高,会产生NO2 气体。

通过实验,找到最合适的浓度。

(2)温度

在室温下进行实验,温度较低,反应缓慢。

水浴加热,对比反应时间。

根据不同浓度对实验影响结果,选择4mol/L、5mol/L、6mol/L硝酸,做对比试验。

(3)催化剂

①通过查阅武汉大学版《无机化学》P666页发现,NO2在此反应中起催化剂作用,NO2起传递电子作用:

Cu-2e-=Cu2+

NO2+ e-=NO2-

NO2-+H+=HNO2

HNO2+ HNO3=H2O+2NO2

②硝酸通过NO2获得还原剂的电子,反应加速。

但由于先期产生的NO与NO2在水溶液中反应,生成 NO2-:NO+NO2+H2O=2HNO2 ,所以,反应开始阶段收集不到NO。

重复操作时,溶液中有一定量的NO2-,使反应加快。

NO2-离子的存在检验:用试管取2ml酸性高锰酸钾溶液,用滴管吸取U形管中少量反应后溶液,加入试管,酸性高锰酸钾溶液褪色。

反应原理是:2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O。

另取少量反应液,逐滴加入氢氧化钠溶液至开始产生蓝色沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀;最后,滴加稀HNO3,沉淀溶解。

反应原理是: Ag++ NO2-=AgNO2↓ AgNO2+H+=Ag++ HNO2

4.实验步骤

(1)将仪器按照装置组装好,图2。

(2)将直型分液漏斗活塞打开,U形管加入少量NaNO2晶体,从U形管的左管口注入稀硝酸,一直注入液面接触直型分液漏斗活塞下沿,赶走U形管中的空气,关闭直型分液漏斗活塞。

(3)一段时间后可观察到U形管右管上方有无色气体;当反应到一定程度时,稀硝酸与铜丝脱离接触,反应自动停止,图3。

(4)将直型分液漏斗活塞慢慢打开,直型分液漏斗中有红棕色气体出现,图4,U形管的左管中的稀硝酸液面下降;

(5)实验完毕后,将直型分液漏斗取下,向直型分液漏斗中加入NaOH溶液,吸收NO2气体。

5.实验结论

通过实验探究发现,5mol/L硝酸浓度最佳。

在水浴和催化剂条件下,反应都明显加快。

在此,采用加催化剂简洁、有效的手段完成实验。

反应前,在U形管中加少量NaNO2晶体,可加快反应,适合边讲边实验。

四、实验优点

1.装置简单,操作方便,成功率高。

2.铜与稀硝酸反应生成无色气体,解决教材实验生成红棕色气体问题,说服力强。

3.整个装置污染小,有害气体直接吸收,安全可靠。

4.整个实验时间合适,便于课堂演示。

【参考文献】

[1]袁鸿志.铜与稀硝酸反应的研究性实验设计探索[J].化学教学,2006(8):10-12.。