实验二 水流流动形态及绕流现象演示

- 格式:doc

- 大小:762.50 KB

- 文档页数:2

水力学实验实验一流线演示实验一、演示目的1、通过演示进一步了解流线的基本特征。

2、观察液体流经不同固体边界时的流动现象。

二、演示原理流场中液体质点的运动状态,可以用迹线或流线来描述,迹线是一个液体质点在流动空间所走过的轨迹。

流线是流场内反映瞬时流速方向的曲线,在同一时刻,处在流线上所有各点的液体质点的流速方向与该点的切线方向相重合,在恒定流中,流线和迹线互相重合。

在流线仪中,用显示液(自来水、红墨水),通过狭缝式流道组成流场,来显示液体质点的运动状态。

整个流场内的“流线谱”可形象地描绘液流的流动趋势,当这些有色线经过各种形状的固体边界时,可以清晰地反映出流线的特征及性质。

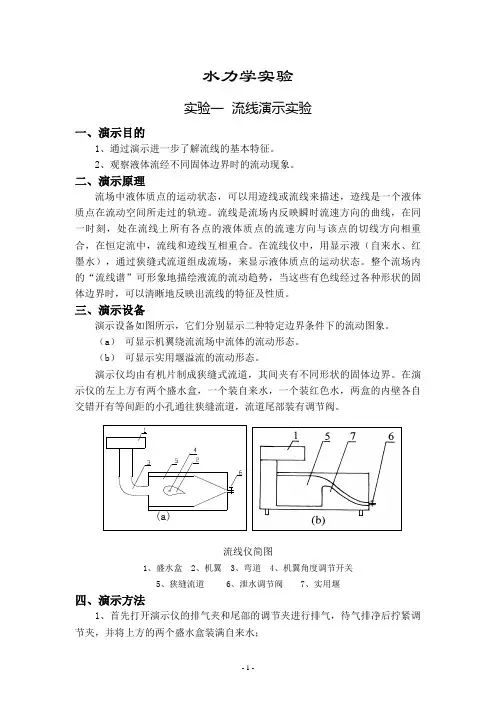

三、演示设备演示设备如图所示,它们分别显示二种特定边界条件下的流动图象。

(a)可显示机翼绕流流场中流体的流动形态。

(b)可显示实用堰溢流的流动形态。

演示仪均由有机片制成狭缝式流道,其间夹有不同形状的固体边界。

在演示仪的左上方有两个盛水盒,一个装自来水,一个装红色水,两盒的内壁各自交错开有等间距的小孔通往狭缝流道,流道尾部装有调节阀。

流线仪简图1、盛水盒2、机翼3、弯道4、机翼角度调节开关5、狭缝流道6、泄水调节阀7、实用堰四、演示方法1、首先打开演示仪的排气夹和尾部的调节夹进行排气,待气排净后拧紧调节夹,并将上方的两个盛水盒装满自来水;2、将装有自来水的两个盛水盒其中的任一个滴少许红墨水搅拌均匀;3、调节尾部控制夹,可使显示液达到最佳的显示效果;4、待整个流场的有色线(即流线)显示后,观察分析其流动情况及特征;5、演示结束后,倒掉演示液,并将仪器冲洗干净待用。

五、思考题1、流线的形状与边界有否关系?2、流线的曲、直和疏、密各反映了什么?实验二静水压强量测实验一、目的要求1、量测静水中任一点的压强;2、测定另一种液体的密度;3、要求掌握U形管和连通管的测压原理以及运用等压面概念分析问题的能力。

二、实验设备图1-11与2测压管注入油,3与4注入水,二者的液体不能混三、实验步骤及原理1、打开通气孔,使密封水箱与大气相通,则密封箱中表面压强p0等于大气压强p a。

流体流线演示实验装置实验指导书流体流线演示实验一、实验目的1、观察流体流过不同绕流体时的流动现象。

2、观察流体流过文丘里时的流动现象,理解文丘里的工作原理。

3、通过观察球阀全开时湍动现象,理解流体流过阀门时压力损失的大小。

4、通过观察列管换热器模拟时流体流动的特点,理解换热器列管排列方式对换热效果的影响。

5、通过观察不同转弯角度、弧度的转角时流体流动的不同特点理解怎样的转角设计,流体流动最理想。

6、通过观察流体流过孔板模拟时的湍动现象理解孔板流量计的工作原理。

二、基本原理流体在流经障碍物、截面突然扩大或缩小、弯头等局部阻力骤变处时,流体的流动状况会由层流转化为湍流。

流体在作湍流流动时,其质点作不规则的杂乱动作,并互相碰撞产生漩涡等现象。

而流体在流过曲面,如球体、圆柱体或其他几何形状物体的表面时,无论是层流还是湍流,在一定条件下都会产生边界层与固体表面脱离的现象,并且在脱离处产生漩涡。

本装置利用一定流速流体流经文丘里气体发生器产生的气泡模拟出流体的流动情况,让学生清楚观察到湍流漩涡、边界层分离等现象。

三、实验装置与流程实验装置与流程如图1所示。

主要由低位水箱、水泵、气泡整流部分、演示部分、溢流水箱等部分组成。

图 1 绕流演示设备流程图1.演示部分2. 文丘里及气泡调节3.进水调节阀4. 水泵5.水箱6.水泵;7.排水管路;8.溢流水管图2绕流演示板四、演示操作演示时,启动水泵,调节总水路的水流量。

装备提供6块不同绕流体的演示板,可随意选择其中第 3 页共4页一块或同时使用几块进行试验。

利用各分路上的水量调节阀调节水流量,文丘里处的针型阀调节好气泡大小(不同板对比实验时气泡大小要尽可能一致),比较流体流过不同绕流体的流动情况。

主要的试教板结构如图2所示,主要模拟流体流经孔板、以一定管子排列方式排列的列管换热器、换热器挡板、圆柱体、流线体、直角弯头、变截面通道等绕流体时的流动情况。

可以观察到流体流经绕流体时所产生的边界层分离现象,气泡、漩涡的大小反映了流体流经不同绕流体时的流动损失的大小。

流体力学流动演示实验流体力学演示实验包括流线流谱演示实验、流动演示实验两部分。

各实验具体内容如下:第1部分流线流谱演示实验1.1 实验目1)了解电化学法流动显示原理。

2)观察流体运动流线和迹线,了解各种简单势流流谱。

3)观察流体流经不同固体边界时流动现象和流线流谱特征。

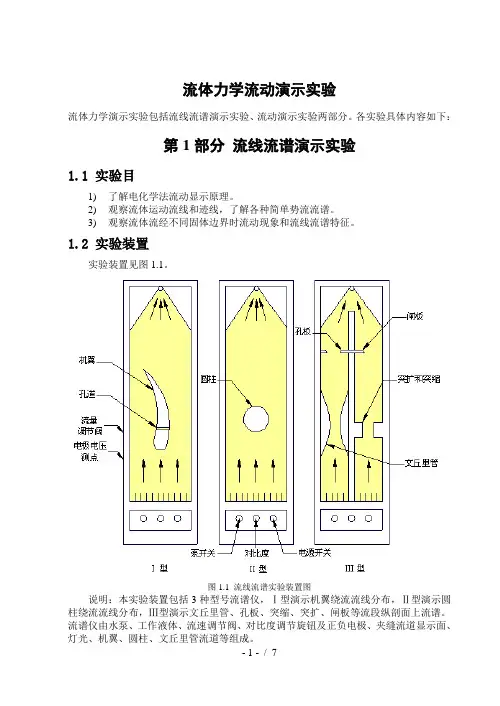

1.2 实验装置实验装置见图1.1。

图1.1 流线流谱实验装置图说明:本实验装置包括3种型号流谱仪,Ⅰ型演示机翼绕流流线分布,Ⅱ型演示圆柱绕流流线分布,Ⅲ型演示文丘里管、孔板、突缩、突扩、闸板等流段纵剖面上流谱。

流谱仪由水泵、工作液体、流速调节阀、对比度调节旋钮及正负电极、夹缝流道显示面、灯光、机翼、圆柱、文丘里管流道等组成。

- 1 - / 71.3 实验原理流线流谱显示仪采用电化学法电极染色显示技术,以平板间夹缝式流道为流动显示平面,工作液体在水泵驱动下从显示面底部流出,工作液体是由酸碱度指示剂配制水溶液,在直流电极作用下会发生水解电离,在阴极附近液体变为碱性,从而液体呈现紫红色。

在阳极附近液体变为酸性,从而液体呈现黄色。

其他液体仍为中性橘黄色。

带有一定颜色流体在流动过程中形成紫红色和黄色相间流线或迹线。

流线或迹线形状,反映了机翼绕流、圆柱绕流流动特性,反映了文丘里管、孔板、突缩、突扩、闸板等流道内流动特性。

流体自下而上流过夹缝流道显示面后经顶端汇流孔流回水箱中,经水泵混合,中和消色,循环使用。

实验指导及分析如下:1)Ⅰ型演示仪。

演示机翼绕流流线分布。

由流动显示图像可见,机翼右侧即向天侧流线较密,由连续方程和能量方程可知,流线密,表明流速大、压强低;而机翼左侧即向地侧流线较稀疏,表明速低、压强较高。

这表明机翼在实际飞行中受到一个向上合力即升力。

本仪器通过机翼腰部孔道流体流动方向可以显示出升力方向。

此外,在流道出口端还可以观察到流线汇集后,并无交叉,从而验证流线不会重和特性。

2)Ⅱ型演示仪。

演示圆柱绕流流线分布。

当流速较小时,零流线在前驻点分成左右2支,经90°点后在圆柱后部后驻点处二者又合二为一。

实验一自然水循环演示实验一、实验目的通过自然水循环演示实验的观察,掌握自然循环锅炉的循环回路产生自由水面、循环停滞和倒流的一般原理。

二、实验原理自然循环锅炉中,水冷壁管水受热逐渐产生蒸汽,而下降管中是水。

汽水混合物的密度比水的密度小,两者密度差产生了推动力,迫使工质在水升管中向上流动,在下降管中向下流动,从而产生了水的循环。

当上升管受热增强时,其中产生的蒸汽量多,运动压头增加,使循环流量增大,故循环流速加快;反之,上升管受热弱时,循环流量减少,循环流速也减慢。

当受热弱的上升管循环流速w0趋近于零时,则产生循环停滞。

而对于垂直引入汽包汽空间的上升管,在产生循环停滞时,将出现自由水面;而对于水平引入汽包汽空间的上升管,有时在水平段会出现汽水分层现象。

当受热弱的上升管循环流速等于负值时,对于引入汽包水容积的上升管,将发生流向颠倒,使上升管变为下降管,称为循环倒流。

因此,只要在自然水循环示范实验装置中,改变某些上升管的吸热量,就可以观察到上述自然水循环故障的一些现象。

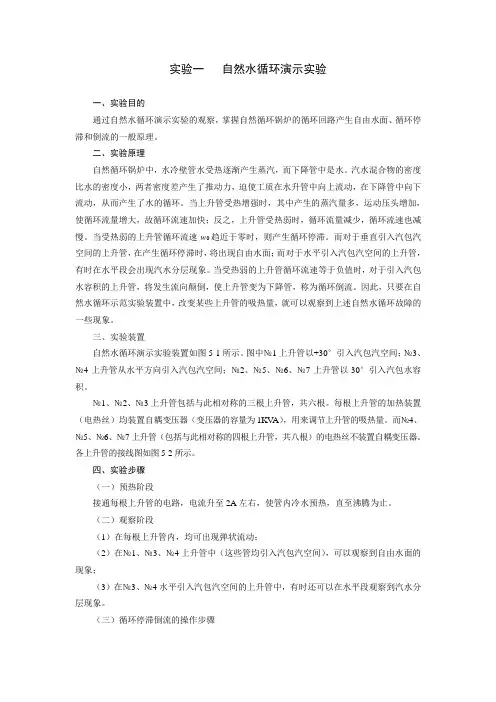

三、实验装置自然水循环演示实验装置如图5-1所示。

图中№1上升管以+30°引入汽包汽空间;№3、№4上升管从水平方向引入汽包汽空间;№2、№5、№6、№7上升管以-30°引入汽包水容积。

№1、№2、№3上升管包括与此相对称的三根上升管,共六根。

每根上升管的加热装置(电热丝)均装置自耦变压器(变压器的容量为1KV A),用来调节上升管的吸热量。

而№4、№5、№6、№7上升管(包括与此相对称的四根上升管,共八根)的电热丝不装置自耦变压器。

各上升管的接线图如图5-2所示。

四、实验步骤(一)预热阶段接通每根上升管的电路,电流升至2A左右,使管内冷水预热,直至沸腾为止。

(二)观察阶段(1)在每根上升管内,均可出现弹状流动;(2)在№1、№3、№4上升管中(这些管均引入汽包汽空间),可以观察到自由水面的现象;(3)在№3、№4水平引入汽包汽空间的上升管中,有时还可以在水平段观察到汽水分层现象。

水流运动的两种流态早在19世纪初期,人们在长期的工程实践中,发现管道的沿程阻力与管道水流的流速之间的对应关系有其特殊性。

当流速较小时,沿程水头损失与流速的一次方成正比;当流速较大时,沿程水头损失与流速的平方成正比,并且在这两个区域之间有一个不稳定区。

这一现象,促使英国物理学家雷诺(Reynolds)于1883年进行了试验,并揭示了实际液体运动存在着两种不同流动形态,即层流和紊流。

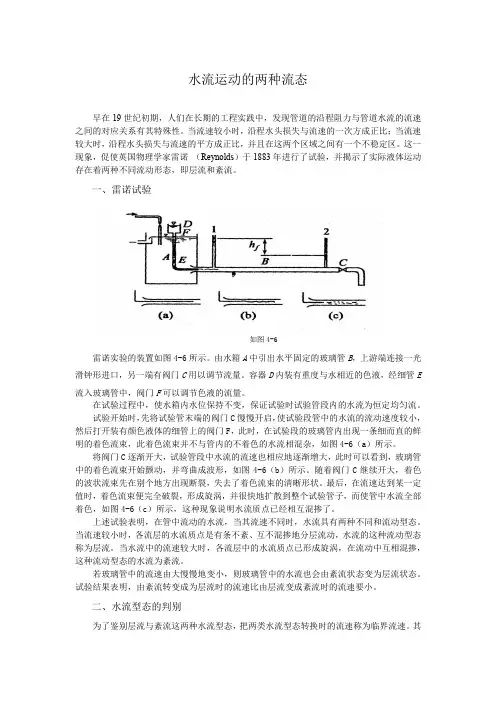

一、雷诺试验如图4-6雷诺实验的装置如图4-6所示。

由水箱A中引出水平固定的玻璃管B,上游端连接一光滑钟形进口,另一端有阀门C用以调节流量。

容器D内装有重度与水相近的色液,经细管E流入玻璃管中,阀门F可以调节色液的流量。

在试验过程中,使水箱内水位保持不变,保证试验时试验管段内的水流为恒定均匀流。

试验开始时,先将试验管末端的阀门C慢慢开启,使试验段管中的水流的流动速度较小,然后打开装有颜色液体的细管上的阀门F,此时,在试验段的玻璃管内出现一条细而直的鲜明的着色流束,此着色流束并不与管内的不着色的水流相混杂,如图4-6(a)所示。

将阀门C逐渐开大,试验管段中水流的流速也相应地逐渐增大,此时可以看到,玻璃管中的着色流束开始颤动,并弯曲成波形,如图4-6(b)所示。

随着阀门C继续开大,着色的波状流束先在别个地方出现断裂,失去了着色流束的清晰形状。

最后,在流速达到某一定值时,着色流束便完全破裂,形成旋涡,并很快地扩散到整个试验管子,而使管中水流全部着色,如图4-6(c)所示,这种现象说明水流质点已经相互混掺了。

上述试验表明,在管中流动的水流,当其流速不同时,水流具有两种不同和流动型态。

当流速较小时,各流层的水流质点是有条不紊、互不混掺地分层流动,水流的这种流动型态称为层流。

当水流中的流速较大时,各流层中的水流质点已形成旋涡,在流动中互相混掺,这种流动型态的水流为紊流。

若玻璃管中的流速由大慢慢地变小,则玻璃管中的水流也会由紊流状态变为层流状态。

流体流动形态观察与测定一、实验目的1、建立“层流和湍流两种形态和层流时管路中流速分布”的感性知识;2、确立“层流、湍流与Re之间有一定联系”的概念。

二、实验任务1、先做演示实验,观察以下三种现象:层流、湍流、层流时流速分布曲线的形成。

2、维持高位槽液面稳定的情况下,测定不同流动形态的雷诺数。

3、测定管中水流从层流转变为湍流时Re的临界值,比较和分析下面两种情况的实验结果:a、停止向水槽注水以保持液面平静(但随着槽中的水由管路流出,液面高度稍有下降)。

b、保持水槽液面高度不变(在水槽排水的同时不断注水入槽,在此情况下,液面有扰动)。

三、实验原理无四、实验装置介绍实验装置如图2-1所示,图中大槽为高位水槽,试验时水由此进入玻璃管。

槽中水由自来水管工艺,水量由阀门A控制,槽内设有进水稳流装置及溢流箱,用以维持平稳而又恒定的液面,多余水由溢流管排入下水道。

五、实验操作演示点击查看六、实验分析思考1、影响流体流动型态的因素有哪些?2、如果管子不是透明的,不能直接观察来判断管中的流体流动型态,你认为可以用什么办法来判断?3、有人说可以只用流速来判断管中流体流动型态,流速低于某一具体数值时是层流,否则是湍流,你认为这种看法对否?在什么条件下可以由流速的数值来判断流动型态?实验二柏努利方程实验一、实验目的通过实验加深对流体流动中各种能量、压头的概念及各种能量之间相互转化关系的理解,在此基础上掌握柏努利方程。

二、实验任务1、测量几种情况下的压头,并作分析比较。

2、测定管中水的平均流速和不同管径处的点速度,并作比较。

三、实验原理略四、实验装置介绍实验设备(见图)由玻璃管、测压管、活动测压头、水槽、水泵等组成。

活动测压头的小管端部封闭,管身开有小孔,小孔轴心线与玻璃管中心线垂直,并与测压管相通,转动活动测压头就可以分别测量动压头、静压头。

该实验管路分成四段,由管径大小不同的两种规格的玻璃管组成。

管段内径分别为24mm和13mm第四段的位置比第三段低5mm,准确的数值标注在设备上,阀A供调节流量之用。

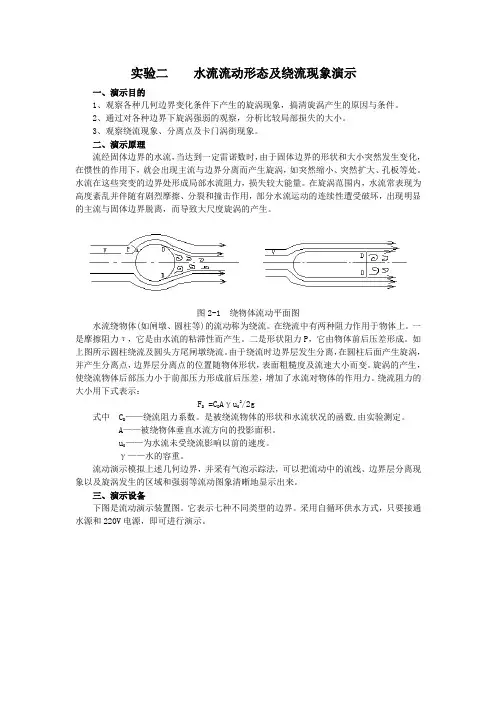

实验二水流流动形态及绕流现象演示一、演示目的1、观察各种几何边界变化条件下产生的旋涡现象,搞清旋涡产生的原因与条件。

2、通过对各种边界下旋涡强弱的观察,分析比较局部损失的大小。

3、观察绕流现象、分离点及卡门涡街现象。

二、演示原理流经固体边界的水流,当达到一定雷诺数时,由于固体边界的形状和大小突然发生变化,在惯性的作用下,就会出现主流与边界分离而产生旋涡,如突然缩小、突然扩大、孔板等处。

水流在这些突变的边界处形成局部水流阻力,损失较大能量。

在旋涡范围内,水流常表现为高度紊乱并伴随有剧烈摩擦、分裂和撞击作用,部分水流运动的连续性遭受破坏,出现明显的主流与固体边界脱离,而导致大尺度旋涡的产生。

图2-1 绕物体流动平面图水流绕物体(如闸墩、圆柱等)的流动称为绕流。

在绕流中有两种阻力作用于物体上。

一是摩擦阻力τ,它是由水流的粘滞性而产生。

二是形状阻力P,它由物体前后压差形成。

如上图所示圆柱绕流及圆头方尾闸墩绕流。

由于绕流时边界层发生分离,在圆柱后面产生旋涡,并产生分离点,边界层分离点的位置随物体形状,表面粗糙度及流速大小而变。

旋涡的产生,使绕流物体后部压力小于前部压力形成前后压差,增加了水流对物体的作用力。

绕流阻力的大小用下式表示:F D =C D Aγu02/2g式中 C D——绕流阻力系数。

是被绕流物体的形状和水流状况的函数,由实验测定。

A——被绕物体垂直水流方向的投影面积。

u0——为水流未受绕流影响以前的速度。

γ——水的容重。

流动演示模拟上述几何边界,并采有气泡示踪法,可以把流动中的流线、边界层分离现象以及旋涡发生的区域和强弱等流动图象清晰地显示出来。

三、演示设备下图是流动演示装置图。

它表示七种不同类型的边界。

采用自循环供水方式,只要接通水源和220V电源,即可进行演示。

图2-2 流动显示实验装置简图Ⅰ型:显示逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然收缩、壁面冲击、直角弯道等纵剖面上的流动图象。

通过旋涡的强弱,可比较不同边界下局部损失的大小。

实验名称:水循环演示实验器材:小瓶、平低盆;塑料纸;实验步骤:1、如下图在一个平底盆中加适量的水,直至水盖满盆底。

把一个装满沙子的小瓶放入盆中。

2、用透明的塑料纸盖住盆,用橡皮筋扎住盆口,并把一块小石头放在塑料纸上,压住塑料纸;小石头要放在装沙小瓶正上方。

3、将盆放在阳光下直晒,过足够长的时间后观察。

4、让学生观察塑料纸上情况:首先是塑料纸上有水珠凝结,然后水珠沿着小石块下压的方向聚集,水珠往装沙的小瓶下滴,最后小瓶的沙由干变湿1.模拟实验与洋流教学实验用品:圆形盛水器、碎茶叶末(一部分要预先浸透)、吹风机、橡胶管。

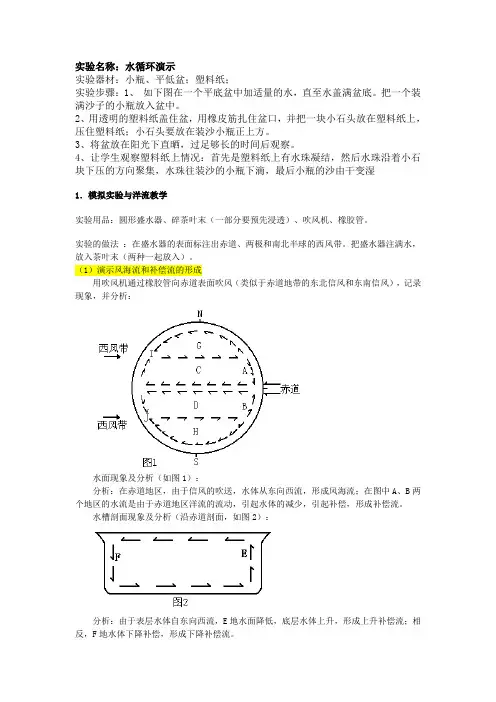

实验的做法:在盛水器的表面标注出赤道、两极和南北半球的西风带。

把盛水器注满水,放入茶叶末(两种一起放入)。

(1)演示风海流和补偿流的形成用吹风机通过橡胶管向赤道表面吹风(类似于赤道地带的东北信风和东南信风),记录现象,并分析:水面现象及分析(如图1):分析:在赤道地区,由于信风的吹送,水体从东向西流,形成风海流;在图中A、B两个地区的水流是由于赤道地区洋流的流动,引起水体的减少,引起补偿,形成补偿流。

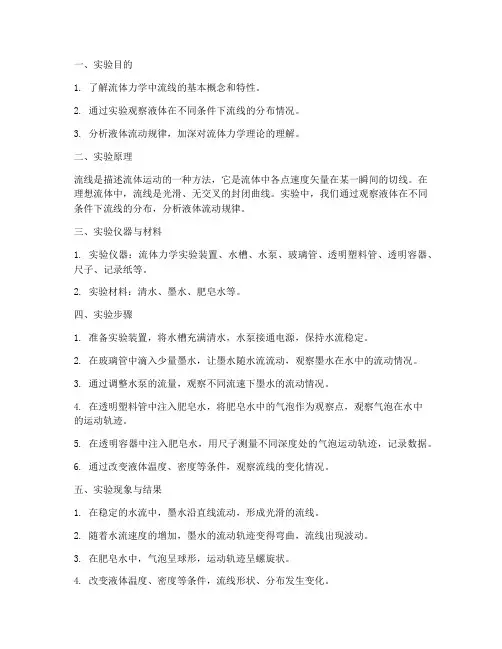

水槽剖面现象及分析(沿赤道剖面,如图2):分析:由于表层水体自东向西流,E地水面降低,底层水体上升,形成上升补偿流;相反,F地水体下降补偿,形成下降补偿流。

(2)洋流分布的演示用吹风机在赤道、西风带位置同时向水面吹气,观察水面茶叶末的运动方向(如图1)。

分析:图中形成四个环流,其环流方向分别类似于气旋和反气旋,形成了分别以C、D 为中心的北半球和南半球的反气旋型环流,以及以G、H为中心的气旋型环流,由于南极地区为陆地,南半球缺少了气旋型环流(可在南极地区的位置上放上石块演示)。

(3)洋流对地理环境的影响对航海业的影响:在水面上放一个纸船,纸船顺流而动,很明显,船舶顺流航行则快,省燃料,用时短;逆流航行则慢,消耗更多的能源,用时长。

对海洋污染的影响:在水流比较显著的水面上滴上一滴红墨水,我们会看到,红墨水随水而流,浓度越来越小,而面积越来越大。

一、实验目的1. 了解流体力学中流线的基本概念和特性。

2. 通过实验观察液体在不同条件下流线的分布情况。

3. 分析液体流动规律,加深对流体力学理论的理解。

二、实验原理流线是描述流体运动的一种方法,它是流体中各点速度矢量在某一瞬间的切线。

在理想流体中,流线是光滑、无交叉的封闭曲线。

实验中,我们通过观察液体在不同条件下流线的分布,分析液体流动规律。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:流体力学实验装置、水槽、水泵、玻璃管、透明塑料管、透明容器、尺子、记录纸等。

2. 实验材料:清水、墨水、肥皂水等。

四、实验步骤1. 准备实验装置,将水槽充满清水,水泵接通电源,保持水流稳定。

2. 在玻璃管中滴入少量墨水,让墨水随水流流动,观察墨水在水中的流动情况。

3. 通过调整水泵的流量,观察不同流速下墨水的流动情况。

4. 在透明塑料管中注入肥皂水,将肥皂水中的气泡作为观察点,观察气泡在水中的运动轨迹。

5. 在透明容器中注入肥皂水,用尺子测量不同深度处的气泡运动轨迹,记录数据。

6. 通过改变液体温度、密度等条件,观察流线的变化情况。

五、实验现象与结果1. 在稳定的水流中,墨水沿直线流动,形成光滑的流线。

2. 随着水流速度的增加,墨水的流动轨迹变得弯曲,流线出现波动。

3. 在肥皂水中,气泡呈球形,运动轨迹呈螺旋状。

4. 改变液体温度、密度等条件,流线形状、分布发生变化。

六、实验分析与讨论1. 在稳定的水流中,墨水沿直线流动,说明流体在稳定流动时,流线是光滑、无交叉的封闭曲线。

2. 随着水流速度的增加,墨水的流动轨迹变得弯曲,流线出现波动,说明流速对流体流动有显著影响。

3. 肥皂水中的气泡呈球形,运动轨迹呈螺旋状,说明气泡在液体中的运动受到液体黏性、密度等因素的影响。

4. 改变液体温度、密度等条件,流线形状、分布发生变化,说明流体流动规律与流体性质密切相关。

七、实验结论1. 流线是描述流体运动的一种方法,它反映了流体在某一瞬间的速度分布。

示范实验绕流实验(NEW)一、实验目的及要求1.了解流体的流线和轨线的区别;2.观察作定常流动的流体流经不同结构体时的流动情况;3.观察流动过程中边界层分离现象。

二、实验原理1.轨线与流线定常流动是指运动空间各点的状态不随时间发生变化的流动,此时流动的速度仅随空间位置发生变化,与时间无关。

轨线是同一流体质点在不同时刻所占据的空间位置的联线,描述的是同一流体质点在连续瞬间的位置,是采用拉格朗日法考察流体运动所得到的结果;而流线描述的是同一瞬间流体内各流体质点的速度方向,是采用欧拉法考察的结果。

只有流体在作定常流动时,其流线和轨线才重合。

在流体内同一点某一时刻只有一个速度,所以各流线不会相交。

2.边界层及其分离实际流体在流动过程中,接近流动壁面处的流体因粘性作用受到阻碍导致速度降低,通常将流速降为未受到边壁影响流速的0.99倍以下的区域称为边界层,是边界影响所及的区域总称。

流速均匀的流体流经具有较大曲率的物体如球体或圆柱体时,边界层情况区别于流经平壁和管流的情况,存在边界层分离的现象,比如流体流经圆柱体就是一典型的实例,如图1所示。

图1流体对圆柱体绕流当流速均匀的流体绕过圆柱体时,首先在前缘点A处形成驻点,该处的压强最大。

当流体从驻点A向两侧分流时,由于圆柱面的阻滞作用形成了边界层。

当从A点流至B点即流经圆柱前半部分之前,流道逐渐缩小,边界层中的流体处于加速减压的情况,边界层的发展同平板边界层情况类似。

但过了B点后,由于流道逐渐扩大,边界层内的流体处于减速加压的情况。

此时在剪应力消耗动能和逆压强梯度的阻碍双重作用下,壁面附件的流体速度迅速下降,最终在C点出流速降为零。

距离壁面稍远位置的流体质点因具有较大的速度和动能,可流经较长的途径到C’点处速度也降为零。

若将流体中速度为零的质点连成线,如图中的C-C’所示,该线与边界层上缘之间的区域成为脱离了物体的边界层,此现象称为边界层的分离或脱体。

在C-C’线以下,流体在逆压强梯度推动下倒流。

流体力学流动演示实验流体力学演示实验包括流线流谱演示实验、流动演示实验两部分。

各实验具体内容如下: 第1部分流线流谱演示实验1、1 实验目的1)了解电化学法流动显示原理。

2)观察流体运动的流线与迹线,了解各种简单势流的流谱。

3)观察流体流经不同固体边界时的流动现象与流线流谱特征。

1、2 实验装置实验装置见图1、1。

图1、1 流线流谱实验装置图说明:本实验装置包括3种型号的流谱仪,Ⅰ型演示机翼绕流流线分布,Ⅱ型演示圆柱绕流流线分布,Ⅲ型演示文丘里管、孔板、突缩、突扩、闸板等流段纵剖面上的流谱。

流谱仪由水泵、工作液体、流速调节阀、对比度调节旋钮与正负电极、夹缝流道显示面、灯光、机翼、圆柱、文丘里管流道等组成。

1、3 实验原理流线流谱显示仪采用电化学法电极染色显示技术,以平板间夹缝式流道为流动显示平面,工作液体在水泵驱动下从显示面底部流出,工作液体就是由酸碱度指示剂配制的水溶液,在直流电极作用下会发生水解电离,在阴极附近液体变为碱性,从而液体呈现紫红色。

在阳极附近液体变为酸性,从而液体呈现黄色。

其她液体仍为中性的橘黄色。

带有一定颜色的流体在流动过程中形成紫红色与黄色相间的流线或迹线。

流线或迹线的形状,反映了机翼绕流、圆柱绕流流动特性,反映了文丘里管、孔板、突缩、突扩、闸板等流道内流动特性。

流体自下而上流过夹缝流道显示面后经顶端的汇流孔流回水箱中,经水泵混合,中与消色,循环使用。

实验指导与分析如下:1)Ⅰ型演示仪。

演示机翼绕流的流线分布。

由流动显示图像可见,机翼右侧即向天侧流线较密,由连续方程与能量方程可知,流线密,表明流速大、压强低;而机翼左侧即向地侧流线较稀疏,表明速低、压强较高。

这表明机翼在实际飞行中受到一个向上的合力即升力。

本仪器通过机翼腰部孔道流体流动方向可以显示出升力方向。

此外,在流道出口端还可以观察到流线汇集后,并无交叉,从而验证流线不会重与的特性。

2)Ⅱ型演示仪。

演示圆柱绕流流线分布。

当流速较小时,零流线在前驻点分成左右2支,经90°点后在圆柱后部后驻点处二者又合二为一。

中国石油大学 流体力学 实验报告实验日期:2010-10-25 成绩:班级: 测控08-2班 学号: 08054203 姓名: 李俊香 教师: 同组者: 黄宝珍(08054201) 孔巧玲(08054202)实验六 流动状态试验一、实验目的1、测定液体运动时的沿程水头(hf )及断面的平均流速(v )。

2、绘制流态曲线(lg hf –lg v )图,找出下临界点并计算临界雷诺数(Rec )的值。

二、实验装置流动状态实验装置:稳压水箱,进水管,溢流管,实验管路,压差计,流量调节阀,回流管线,实验台,蓄水箱,抽水泵,出水管;量筒;秒表;温度计等。

三、实验原理1、液体在同一管道中流动,当速度不同时有层流、紊流两种流动状态。

层流的特点是流体各质点互不掺混,成线状流动。

紊流的特点是流体的各质点相互掺混,有脉动现象。

不同的流态,其沿程水头损失与断面平均流速的关系也不相同。

层流的沿程水头与断面平均流速的一次方成正比;紊流的沿程水头损失与断面平均流速的m (m=1.75~2.0)次方成正比。

层流与紊流之间存在一个过渡段,它的沿程水头损失与断面平均流速的关系与层流、紊流的不同。

2、当稳压水箱一直保持溢流时,实验管路水平放置且管径不变,流体在管内的流动为稳定流,此种情况下A 点、B 点的断面平均流速相等,即v 1=v 2。

这时从A 点到B 点的沿程水头损失h f 可由能量方程导出:h f = 22111222()()22p v p v z z g g++-++γγ = 1122()()p p z z +-+γγ= 12h h - = ∆h式中 h 1,h 2 —分别为A 点、B 点的测压管水头,由压差计中的两个测压管读出。

3、根据雷诺数判断流体流动状态。

雷诺数Re 的计算公式为:Re = Dv ν式中 D — 圆管内径; v — 断面平均速度; ν— 运动粘度。

当Re < Re c (下临界雷诺数)时,为层流,其中Re c =2000~2320;当Re >'Rec (上临界雷诺数)时,为紊流,其中'Rec=4000~12000。

第1篇一、实验目的通过本次实验,探究水的流动性及其影响因素,加深对液体性质的理解,并验证液体在重力作用下的流动规律。

二、实验原理水作为一种液体,具有流动性。

液体分子间的相互作用力相对较弱,分子可以在液体中自由移动。

在重力作用下,水会从高处流向低处,形成流动。

水的流动性受多种因素影响,如温度、压力、液体表面张力等。

三、实验材料1. 实验器材:透明玻璃瓶、水、沙子、温度计、压强计、毛细管、秒表、量筒等。

2. 实验药品:无。

四、实验步骤1. 实验一:观察水在重力作用下的流动(1)将透明玻璃瓶装满水,放置在水平桌面上。

(2)记录初始时刻,观察水在重力作用下的流动速度和流动方向。

(3)使用秒表测量水从瓶口流出的时间,并记录下来。

(4)重复实验多次,求平均值。

2. 实验二:探究温度对水流动性的影响(1)将透明玻璃瓶装满水,使用温度计测量水的初始温度。

(2)将水加热至不同温度,分别记录每次加热后的温度。

(3)重复实验一中的步骤,观察水在重力作用下的流动速度和流动方向。

(4)对比不同温度下水的流动性,分析温度对水流动性的影响。

3. 实验三:探究压力对水流动性的影响(1)将透明玻璃瓶装满水,使用压强计测量水的初始压力。

(2)调整瓶内水的压力,分别记录每次调整后的压力值。

(3)重复实验一中的步骤,观察水在重力作用下的流动速度和流动方向。

(4)对比不同压力下水的流动性,分析压力对水流动性的影响。

4. 实验四:探究液体表面张力对水流动性的影响(1)在透明玻璃瓶中装满水,使用毛细管测量水的表面张力。

(2)使用不同直径的毛细管,观察水在毛细管中的流动速度和流动方向。

(3)对比不同毛细管直径下水的流动性,分析液体表面张力对水流动性的影响。

五、实验结果与分析1. 实验一:在重力作用下,水从高处流向低处,流动速度较快。

随着温度的升高,水的流动性增强;随着压力的增大,水的流动性减弱;随着液体表面张力的减小,水的流动性增强。

2. 实验二:温度对水流动性有显著影响。

实验二流线演示实验一、实验目的1、了解流体流动过程中流线的概念。

2、观察在定态流动时,流体流过不同结构体的流线情况;并对边界层分离现象作一初步的分析了解。

二、实验原理流线反映了某一瞬间流体内各流体质点的速度及方向。

定态流动时,在流体内同一点某一时刻只有一个速度,所以各流线不会相交。

流体在流动过程中若流动方向和流道面积改变时,必然造成流速与流向的改变,从而导致边界层的脱体而形成大量的旋涡(死区)。

本实验让流体流过不同构件时,观察其内的流线情况。

三、实验装置流程原理:1-循环水箱2-循环水泵3-调节阀4-进气调节口5-导流条6-溢流管A1 流量计孔板+文丘里A2 流道突缩突扩+转子A3 球形圆球+带尾翼球A4 折流挡板圆环+圆缺形A5列管排列顺排+叉排实验装置流程如图所示,主要部件为由5个透明有机玻璃制成的(截面为长方形)的通道,其内安置有不同构件组进行比较,这些构件组合都有一定的可比性,通过比较流体流过不同组合内的构件的情况进行流场比较,从而可解释在实际应用、工业设计中的一些现象和构思。

这些组合依次为:A1、孔板和文丘里模型;A2、突缩突扩及转子流量计;A3、圆型及带尾翼圆形; A4、换热器内的圆缺型和圆环型折流挡板;A5、列管换热器列管的正三角错列和正方形直列。

在每个构件前均装有平行栅板整流设施,以保证流入构件时的流体为平行均匀流动。

其工作流体为循环水,其主要作用原理是各流道前装有一文丘里喷射吸气器,在水流入各流道前会吸入空气,且由于摩擦气体被破碎成细小的小气泡随水一起流入各流道内,此时,小气泡的运动轨迹就是流线,从而可通过各通道内小气泡的运动情况来反映其流过不同构件组合时的流体力学现象。

四、实验步骤:1、检查:首先检查各调节阀、进气口是否处于关闭状态。

2、启动水泵,逐个开启各调节阀,调节各进气口,使水量和进气量合适。

一般应使水流速度在导流条处均匀分布,气泡分布均匀,气泡大小合适。

水流过小:不能产生负压,形不成进气而产生气泡;水流过大:在导流条中心流量大,在两测流量小,不均匀;进气量过小:形成的气泡很少很小,效果不明显;进气量过大:形成的气泡很多很大,效果不好。

实验二水流流动形态及绕流现象演示

一、演示目的

1、观察各种几何边界变化条件下产生的旋涡现象,搞清旋涡产生的原因与条件。

2、通过对各种边界下旋涡强弱的观察,分析比较局部损失的大小。

3、观察绕流现象、分离点及卡门涡街现象。

二、演示原理

流经固体边界的水流,当达到一定雷诺数时,由于固体边界的形状和大小突然发生变化,在惯性的作用下,就会出现主流与边界分离而产生旋涡,如突然缩小、突然扩大、孔板等处。

水流在这些突变的边界处形成局部水流阻力,损失较大能量。

在旋涡范围内,水流常表现为高度紊乱并伴随有剧烈摩擦、分裂和撞击作用,部分水流运动的连续性遭受破坏,出现明显的主流与固体边界脱离,而导致大尺度旋涡的产生。

图2-1 绕物体流动平面图

水流绕物体(如闸墩、圆柱等)的流动称为绕流。

在绕流中有两种阻力作用于物体上。

一是摩擦阻力τ,它是由水流的粘滞性而产生。

二是形状阻力P,它由物体前后压差形成。

如上图所示圆柱绕流及圆头方尾闸墩绕流。

由于绕流时边界层发生分离,在圆柱后面产生旋涡,并产生分离点,边界层分离点的位置随物体形状,表面粗糙度及流速大小而变。

旋涡的产生,使绕流物体后部压力小于前部压力形成前后压差,增加了水流对物体的作用力。

绕流阻力的大小用下式表示:

F D =C D Aγu02/2g

式中 C D——绕流阻力系数。

是被绕流物体的形状和水流状况的函数,由实验测定。

A——被绕物体垂直水流方向的投影面积。

u0——为水流未受绕流影响以前的速度。

γ——水的容重。

流动演示模拟上述几何边界,并采有气泡示踪法,可以把流动中的流线、边界层分离现象以及旋涡发生的区域和强弱等流动图象清晰地显示出来。

三、演示设备

下图是流动演示装置图。

它表示七种不同类型的边界。

采用自循环供水方式,只要接通水源和220V电源,即可进行演示。

图2-2 流动显示实验装置简图

Ⅰ型:显示逐渐扩散、逐渐收缩、突然扩大、突然收缩、壁面冲击、直角弯道等纵剖面上的流动图象。

通过旋涡的强弱,可比较不同边界下局部损失的大小。

Ⅱ型:主要显示以文透利流量计、孔板流量计、圆弧进口管嘴及壁面冲击,圆弧弯道为主要特征的流动图象。

Ⅲ型:显示30°弯头、直角圆弧弯头、直角弯头,45°弯头以及非自由射流等流段纵剖面上的流动图象。

Ⅳ型:显示30°弯头、分流、合流、45°弯头、YF溢流阀、蝶阀等流段纵剖面上的流动图谱。

Ⅴ型:主要显示明渠逐渐扩散、单圆柱绕流、多圆柱绕流及直角弯道的流动状态。

能清晰显示边界层分离,分离点位置及卡门涡街的产生与发展过程。

Ⅵ型:主要显示明渠扩散、圆头方尾的桥墩(或闸墩)钝体绕流、流线体绕流、直角弯道和正、反流线体绕流等流段上的流动现象。

Ⅶ型:这是一只“双稳放大射流阀”流动原理显示仪。

可显示射流附壁现象,即“附壁效应”,该装置既是一个射流阀,又是一个双稳射流控制元件。

四、演示步骤

1、熟悉各型设备,接通电源。

2、打开电源开关,调节调速开关,将进水量开大或关小,观察旋涡的变化情况。

3、观察各边界上分离点的位置变动及卡门涡街的变动情况。

4、演示结束后,关闭电源开关。

五、思考题

1、为什么进水量愈大,旋涡愈强烈?

2、在逐渐收缩段,有无旋涡产生?

3、绕流阻力是怎样产生的?研究绕流阻力的意义何在?。