电磁感应现象的实验视频

- 格式:docx

- 大小:18.64 KB

- 文档页数:6

法拉第的电磁感应实验作者:不详日期:2006-11-2 来源:本站点击:我们现在生活在一个电气时代里:电动机在工厂里轰鸣,电车在飞驰,电灯照亮了千家万户,电视机在播放节目,电脑在运作……由于有了电,旧时代许多令人神往的幻想已变成了现实。

如今电气业给我们创造的这一切福利和文明,都起源于1831年10月17日法拉第的一次具有划时代意义和意外的电磁实验成功。

由于这次成功,法拉第制造了世界上第一台电磁感应发电机;由于这次成功,人类制造出今天的发电机、电动机、水电站,以及一切电力站网。

法拉第(1791~1867)出生于英国伦敦一个铁匠家里。

由于家庭贫困,他12岁时就到一家书店当学徒。

由于经常接触图书,他发现书里有许多自己从不知道的事物,书籍简直是知识的海洋。

从此以后他开始刻苦自学,认真读书,发奋要成为一个有学识的人。

他不仅认真阅读电学、化学方面的书籍,而且用平日节约下来的一点钱买了几件实验仪器,按书中所说的做起实验来。

法拉第不仅向书本学习,还利用一切机会向当时著名的科学家学习,买票听他们的讲演,认真做记录。

1810年春天,法拉第凑钱去听科学家塔特林讲解自然科学。

他每晚都将所做的记录整理誊清。

特别对法拉第人生具有重大转折意义的是,他于1812年时到英国皇家学院去听著名科学家戴维的化学讲演。

正是从此开始,他踏上了献身科学的道路。

他大胆地给戴维先生写了封信,而且将听讲的记录全寄去了。

他在信中说明了自己对科学的热爱,并且渴望能在皇家学会得到一份工作。

戴维看到了他的严肃认真和对科学的热情,竟然答应了他的请求,介绍他到皇家学院当助理员,担任了戴维的实验助手。

实验室的工作为法拉第提供了优越的条件。

他可以自由地利用图书馆,获得各种资料,从而可以发展各方面的知识。

作为戴维的助手和随从,法拉第又获得了到欧洲大陆进行科学考察的机会。

尽管在旅行中受到戴维夫人的凌辱,以及其他不公正的待遇,但法拉第借这次机会却增长了知识,结交了朋友,了解了当时各国的科学状况。

电磁感应现象演示实验

一、实验目的:

演示几种最基本的电磁感应现象。

二、实验原理:

当变磁通穿过由线圈包围的面积时,线圈将感生电动势(感应电动势emf )。

感应电动势在闭合回路里产生感应电流。

d e dt

Φ=-

画图 三实验仪器

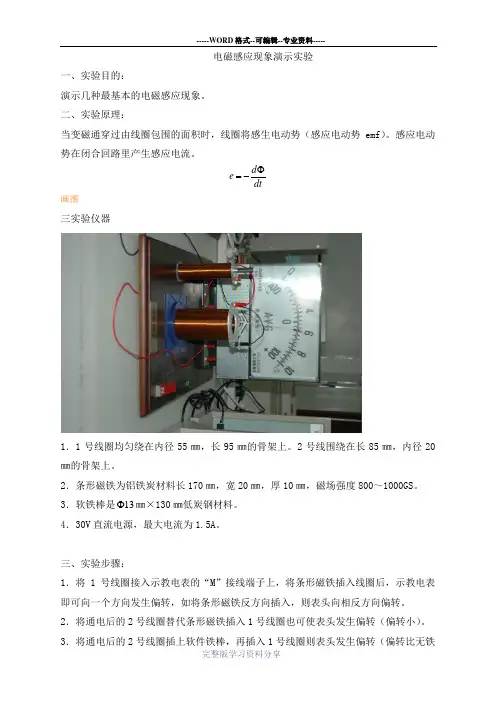

1.1号线圈均匀绕在内径55㎜,长95㎜的骨架上。

2号线围绕在长85㎜,内径20㎜的骨架上。

2.条形磁铁为铝铁炭材料长170㎜,宽20㎜,厚10㎜,磁场强度800~1000GS 。

3.软铁棒是13Φ㎜×130㎜低炭钢材料。

4.30V 直流电源,最大电流为1.5A 。

三、实验步骤:

1.将1号线圈接入示教电表的“M ”接线端子上,将条形磁铁插入线圈后,示教电表即可向一个方向发生偏转,如将条形磁铁反方向插入,则表头向相反方向偏转。

2.将通电后的2号线圈替代条形磁铁插入1号线圈也可使表头发生偏转(偏转小)。

3.将通电后的2号线圈插上软件铁棒,再插入1号线圈则表头发生偏转(偏转比无铁

芯时大)。

4.将供给2号线圈的直流电源换向,重复2或3的过程,则表头偏转方向相反。

5.将2号线圈子插软铁棒,放入1号线圈内,打开电源,表头指针发生偏转后回到零位,关闭电源时,表头指针反向偏转后回到零位。

四、注意事项:

1.线圈为有机玻璃骨架,切勿掉地,否则摔坏。

2.2号线圈直流电压不能过高,否则将烧坏线圈。

(不得超过30V,连续通电不得超过30分钟)。

第3节电磁感应现象及应用导学案【学习目标】1、了解电磁感应现象曲折的发现过程,学习法拉第坚持理想信念、不畏艰辛、勇于探索的科学精神。

2、经历感应电流产生条件的探究活动,提高分析论证能力。

3、通过模仿法拉第的实验,归纳得出产生感应电流的条件。

学会通过现象分析归纳事物本质特征的科学思维方法,认识实验观察能力与逻辑思维能力在科学探究过程中的重要作用。

4、了解电磁感应现象发现的重大历史意义和电磁感应现象的广泛应用,体会科学、技术对人类文明的推动作用。

【学习重难点】学习重点:归纳总结产生感应电流的条件,学习法拉第等科学家坚持理想信念、勇于探索和创新的科学精神。

学习难点:通过设计、模仿法拉第的实验,通过观察和分析,将原来浅显已知的产生感应电流的非充要条件(闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动),提升为产生感应电流的充要条件——穿过闭合导体回路的磁通量发生变化。

【知识回顾】1、闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生感应电流。

2、产生稳定电流的条件:①闭合回路,②有电压。

3、磁通量的计算式:Φ=BS。

【自主预习】1、可以产生电磁感应现象的情况有:变化的电流,变化的磁场,运动的恒定电流,运动的磁铁,在磁场中运动的导体。

2、发生电磁感应现象时,闭合回路中的磁通量Φ=BS发生了变化。

3、产生感应电流的条件:①闭合回路,②磁通量变化。

【课堂探究】新课导入思考:在初中物理中,大家学习过的,导体在什么情况下产生感应电流?这产生感应电流的唯一方法吗?还有其他方法吗?这些方法有什么内在联系?闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生感应电流。

【视频】奥斯特实验。

第一部分 划时代的发现法拉第第一个成功实现由磁产生电的实验:法拉第线圈由此可知,电磁感应不是稳态效应,而是动态效应。

“磁生电”现象的本质特征是:变化、运动。

思考:哪些情况可以产生电磁感应现象? 变化的电流 变化的磁场 运动的恒定电流 运动的磁铁 在磁场中运动的导体 【视频】科拉顿实验。

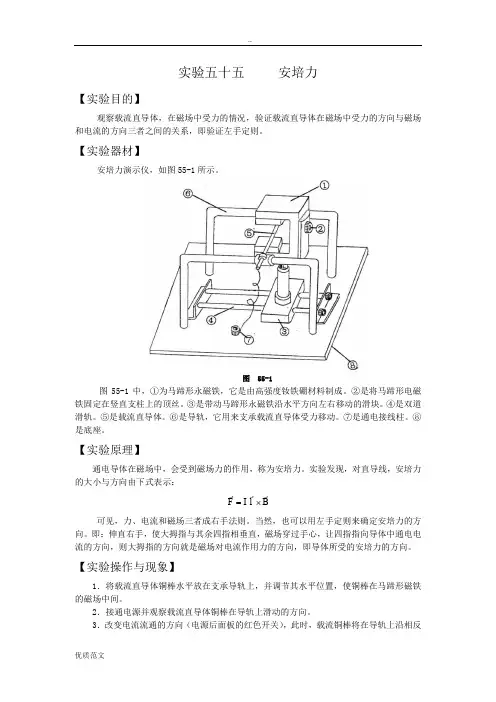

实验五十五 安培力【实验目的】观察载流直导体,在磁场中受力的情况,验证载流直导体在磁场中受力的方向与磁场和电流的方向三者之间的关系,即验证左手定则。

【实验器材】安培力演示仪,如图55-1所示。

图 55-1图55-1中,①为马蹄形永磁铁,它是由高强度钕铁硼材料制成。

②是将马蹄形电磁铁固定在竖直支柱上的顶丝。

③是带动马蹄形永磁铁沿水平方向左右移动的滑块。

④是双道滑轨。

⑤是载流直导体。

⑥是导轨,它用来支承载流直导体受力移动。

⑦是通电接线柱。

⑧是底座。

【实验原理】通电导体在磁场中,会受到磁场力的作用,称为安培力。

实验发现,对直导线,安培力的大小与方向由下式表示:B l I F⨯= 可见,力、电流和磁场三者成右手法则。

当然,也可以用左手定则来确定安培力的方向。

即:伸直右手,使大拇指与其余四指相垂直,磁场穿过手心,让四指指向导体中通电电流的方向,则大拇指的方向就是磁场对电流作用力的方向,即导体所受的安培力的方向。

【实验操作与现象】1.将载流直导体铜棒水平放在支承导轨上,并调节其水平位置,使铜棒在马蹄形磁铁的磁场中间。

2.接通电源并观察载流直导体铜棒在导轨上滑动的方向。

3.改变电流流通的方向(电源后面板的红色开关),此时,载流铜棒将在导轨上沿相反方向滑动。

4.通过底座导轨的滑块移动马蹄形磁铁,使磁场相对载流铜棒移动,可以观察到载流铜棒也跟着一起运动。

【注意事项】1.电路中电阻非常小,因而接通直流电源时间要短,否则电流过大会损坏电源。

2.导轨要保持清洁,以便载流铜棒在导轨上无阻力的移动。

实验五十六 洛仑兹力【实验目的】演示洛仑兹力的存在,加深对洛仑兹力的理解。

【实验器材】直流电源、投影仪、洛仑兹力投影实验器材、和自制小块泡沫,如图56-1所示。

其中电源输入电压为交流220V ,输出直流为30W ;洛仑兹力投影实验器材由磁缸、玻璃皿支架、中心电极和外环铜片电极组成。

磁环磁场强度为800高斯。

图 56-1【实验原理】磁场对运动电荷的作用力称为洛仑兹力。

电磁法测电磁感应实验完整报告实验简介本实验旨在通过电磁法测量电磁感应现象,并探索其原理和影响因素。

实验器材- 直流电源- 电磁线圈- 磁铁- 电压表- 电流表- 示波器- 导线实验步骤1. 将直流电源接通并调节合适的电压。

2. 将电磁线圈与电压表和电流表连接。

3. 将磁铁靠近电磁线圈,观察并记录读数。

4. 改变磁铁位置和距离,重复步骤3。

5. 在电磁线圈上引入交流电源,将示波器连接至电磁线圈和地线。

6. 观察示波器上的波形,并记录相关数据。

实验结果电磁感应现象观察根据实验结果,当磁铁靠近电磁线圈时,电压表和电流表会显示相应的变化。

具体变化情况如下:- 静态磁场下,电压表和电流表的读数较低。

- 随着磁铁靠近电磁线圈,电压表和电流表的读数逐渐增加。

- 当磁铁离开电磁线圈时,电压表和电流表的读数会逐渐回到初始值。

交变电源下的波形观察根据实验结果,当在电磁线圈上引入交流电源并观察示波器上的波形时,可以看到以下现象:- 波形频率随着交流电源的频率变化而变化。

- 波形幅值随着交流电源的电压变化而变化。

结论根据本实验的结果,可以得出以下结论:1. 当磁铁靠近电磁线圈时,会产生电磁感应现象,导致电压和电流的变化。

2. 电磁感应的大小受到磁铁与电磁线圈的距离和位置的影响。

3. 引入交流电源后,电磁感应现象会呈现出不同的波形特征,频率和幅值与交流电源的性质相关。

实验总结通过本次实验,我们深入了解了电磁感应现象,并通过观察和记录数据来分析其特征。

同时,我们也了解了交流电源对电磁感应的影响。

这些实验结果为电磁感应现象的应用提供了理论依据。

参考文献。

13.3电磁感应现象及应用〖教材分析〗本节课把电与磁彻底的联系在一起。

从物理学的角度看,电磁感应在电磁学中的地位,正是由于电磁感受现象的发现,把人类社会带入了电气化时代,体现了“划时代的发现”。

另外本课的实验部分是在于引导学生通过活动和思考来主动地获得知识。

教科书所呈现的实验既为本节研究感应电流的产生条件提供了实验情景,又成为后续楞次定律教学的基础。

〖教学目标与核心素养〗物理观念:知道感应电流的产生条件及相应实验方法;知道用感应电流的产生条件去判断回路中是否产生感应电流。

科学思维:通过物理学史的学习,体会电磁相互转化的思想。

科学探究:通过学生实验,进行实验观察、归纳分类,达到能够判断回路中磁通量如何变化和因为什么而变化的目的。

科学态度与责任:领会科学家对自然现象、自然规律的探究,以科学不怕困难、勇于面对挫折的坚强意志激励自己。

体会物理与生产生活的紧密联系。

〖教学重点与难点〗重点:通过实验观察和实验探究,理解感应电流的产生条件。

难点:感应电流的产生条件。

〖教学准备〗学生电源、大小两个线圈、滑动变阻器、导线若干、示教电流表、多媒体课件小球等。

〖教学过程〗一、新课引入(实验展示)我们知道,闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生感应电流。

那么,切割磁感线是产生感应电流的唯一方法吗?还有其他方法吗?这些方法有什么内在联系?二、新课教学(一)划时代的发现1.奥斯特:电生磁(动图展示奥斯特实验)奥斯特发现的电流的磁效应,震动了整个科学界,它证实电现象与磁现象是有联系的。

电能生磁,根据对称性,为什么不能用磁来生电呢?法拉第他就坚信磁也能生电。

2.法拉第:磁生电于是从1822年开始进行了将近十年,锲而不舍,艰苦卓绝,宁死不屈,百折不挠的实验。

直到1830年8月他发现给一个线圈通电和断电的瞬间,另一个线圈中出现了电流。

这一瞬间他要疯了,他忽然意识到原来磁生电是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应。

【教学目标】

一、知识与技能

1.正确理解功的含义,知道力和物体在力的方向上发生位移是做功的两个不可缺少的因素。

2.正确理解、应用功的计算公式W=Flcosα。

3.知道功是标量,正确理解正功和负功的实质,能正确判断正功和负功。

二、过程与方法

1.通过观察日常生活中的各种做功情况,通过比较和分析,理解外力做功的两不可缺少的因素。

2.通过讨论与交流,展现学生思维过程,掌握比较、分析、归纳等逻辑思维方法。

三、情感态度与价值观:

1.经历观察、分析和比较等学习活动,培养学生尊重事实、实事求是的科学态度;培养科学探究的精神、形成科学探究习惯;感受到身边处处有物理。

2.经历讨论与交流,培养学生团结协作的学习态度。

【教学重点】

理解功的概念及正、负功的意义.

【教学难点】

利用功的定义解决有关问题.

【教学过程】

一、导入新课(情景导入)

货物被起重机举高,重力势能增加了;列车在机车的牵引力之下,速

度增大,动能增加了;弹簧受到拉伸或压缩后,弹性势能增加了;“神舟”飞船返回地面时,在落地之前打开降落伞,在空气阻力作用下,速度减小,动能减少了;物体从高处自由下落,速度增加,动能增加了……这

些都是我们所熟知的一些物理现象,这些现象有一个共同的特征,你

能看出来吗?

二、新课教学

1.功的概念

(1)做功的实质

旧知回顾:功这个概念同学们并不陌生,我们在初中就已经

学习过它的初步知识.让同学们思考做功的两个因素:一是作用在物

体上的力;二是物体在力的方向上移动的距离。

教师引导:高中知识的学习对知识的定义与理解更加深入,

我们已经学习位移,对功的要素应如何更加精确地描述?

教学扩展:可以精确描述为:①作用在物体上的力; ②物体

在力的方向上移动的位移。

即如果一个物体受到力的作用,并且在力的方向上发生了位移,物理学中就说这个力对物体做了功。

概念理解:教师用手托黑板擦,提醒学生观察与思考各力是否对

物体做了功?

过程一:平托黑板擦向上移动一段距离。

过程二:平托黑板擦水平移动一段距离。

合作探究:问题1:在过程一中手对黑板擦的支持力与黑板擦的重力是否做功,并说明原因。

问题2:在过程二中手对黑板擦的支持力与黑板擦的重力是否做功,并说明原因。

展示质疑:学生思考讨论并由代表总结回答,在上升过程中,位移方向在竖直方向,与支持力和重力共线,故二力做功了.在水平移动过程中位移水平,在重力和支持力方向无位移,故此过程二力均未做功。

(2)功的计算

合作探究:问题1:如果力的方向与物体的运动方向一致,应该怎样计算这个力的功。

问题2:若力的方向与物体的运动方向成某一角度,该怎样计算功呢?

教师利用实物投影仪展示学生的推导结果,点评、总结,得出功的定义式,及其文字叙述,并强调公式中各量的物理意义。

要点辨析:教师引导学生共同对公式的使用注意事项总归纳:

①公式中F应为恒力,即大小、方向不变。

②做功与物体运动形式(匀速或变速)无关,也就是说,当F、l及其夹角α确定后,功W就有确定值。

③计算功时,一定要明确是哪个力对物体做的功。

④功是过程量,是力在空间的积累量。

⑤公式中的单位:F——牛(N); l——米(m); W——焦(J)

2. 正功和负功

公式理解: 功的计算式W=Flcosα包含cosα这一要素,通过数学知识的学习我们知道:随着α的变化, cosα的值也变化。

指导学生利用数学知识讨论随α的变化,cosα的取值的变化情况:可能大于0,可能等于0,还有可能小于0,从而得到功W也可能大于0、等于0、小于0.

合作探究:教师指导学生思考、讨论,并画出各种情况下力做功的示意图。

并通过示意图总结:

(1)当α=时,cosα=0,W=0.力F和位移l的方向垂直时,力F不做功;

(2)当α<时,cosα>0,W>0.这表示力F对物体做正功;

(3)当<α≤π时,cosα<0,W<0.这表示力F对物体做负功。

展示点评:教师通过实物投影仪投影学生画图情况,点评、总结。

自主学习:教师指导学生阅读课本内容,提出问题,力对物体做正功或负功时有什么物理意义呢?结合生活实际,举例说明。

概念理解:指导学生通过正功、负功的概念比较理解正、负功的意义。

思维拓展:功是标量,只有数值,没有方向。

功的正、负并不表示功的方向,而且也不是数量上的正与负.我们既不能说“正功与负功的方向相反”,也不能说“正功大于负功”,它们仅表示相反的做功效果.正功和负功是同一物理过程从不同角度的反映.

归纳总结:正功的意义是:力对物体做功向物体提供能量,即受力物体获得了能量;负功的意义是:物体克服外力做功,向外输出能量(以消耗自身的能量为代价),即负功表示物体失去了能量.

三、当堂训练

1.典例选析

【例题】一个质量m=2 kg的物体,受到与水平方向成37°角斜向上方的力F1=10 N作用,在水平地面上移动的距离l=2 m,物体与地面间的滑动摩擦力F2=4.2 N,求外力对物体所做的总功.

【解析】方法一:拉力F1对物体所做的功为:W1=F1lcos37°=10×2×0.8 J=1.6 J ;摩擦力F2对物体所做的功为:W2=F2lcos180°=-4.2×2 J=-8.4 J;

外力对物体所做的总功W等于W1和W2的代数和。

即:W=W1+W2=7.6 J.

方法二:物体受到的合力为: F合=F1cos37°

-F2=10×N-4.2 N=3.8 N,

所以W=F合l=3.8×2 J=7.6 J.

2.课堂练习

1.如图所示,质量为m的物体静止于倾角为θ的光滑斜面体上,斜面体的质量为M.现对该斜面体施加一个水平向左的推力F,使物体与斜面之间无相对滑动,一起沿水平方向向左移动了s,则在此匀速运动过程中斜面体M对物体m做的功为()

A.Fs

B.mgstan

θ C. D.mgscosθsin

θ答案:B

四、课堂小结

1.功是力作用在物体上对空间的积累效应,即谈到“功”,必有力作用在物体上并在力的方向上发生一段位移。

2.对公式W=Flcosα要从三个方面理解:(1)功是针对某一力的,谈到功时,一定要指明是哪个力对物体做了功;(2)力对物体做功只和物体的运动过程有关,只要F、l、α相同,则恒力F做的功就相同,而与物体的运动状态无关,即不管物体是加速运动、减速运动还是匀速运动;(3)由于位移与参考系的选取有关,所以功具有相对性.

3.功是标量,功的正负由夹角α来确定。

4.公式W=Flcosα只适用于恒力做功的情形。

对于变力做功的问题可以用其他方式求解。

五、布置作业

1.教材“问题与练习”第2、3题.

2.以小组为单位,让学生举出生活中力做正功、负功、不做功的实际例子,加深对教材内容的理解。