审定编号国审稻2010001

- 格式:doc

- 大小:450.00 KB

- 文档页数:134

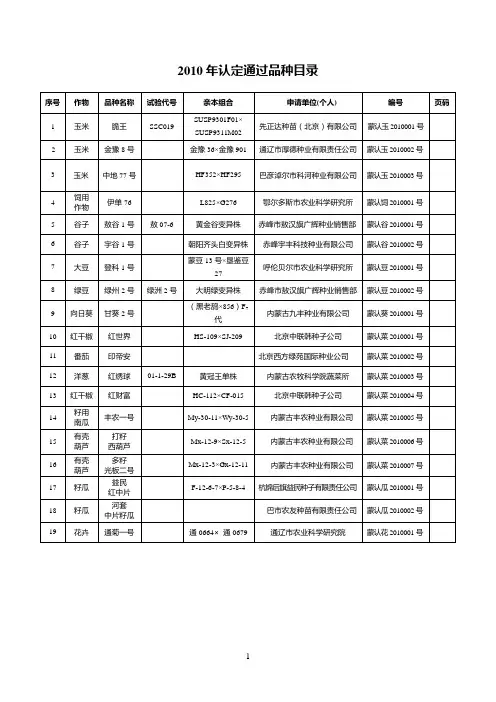

2010年认定通过品种目录1、品种认定编号:蒙认玉2010001号品种名称:脆王审定情况:2002年吉林省农作物品种审定委员会审定通过(吉审玉2002037)申请单位:先正达种苗(北京)有限公司品种来源:先正达种子(美国)公司以SUSP9301F01为母本,SUSP9311M02为父本杂交育成。

性状描述:幼苗:叶片绿色,叶鞘绿色,叶缘绿色。

植株:平展型,株高169cm,穗位47cm,16片叶。

雄穗:一级分枝8-12个,护颖绿色,花药黄色。

雌穗:花丝淡绿色。

果穗:长筒型,白轴,穗长20.6cm,穗粗5.1cm,穗行数16-18,行粒数39.1,出籽率71.4%。

籽粒:长楔型,黄色,百粒重31.4g。

品质:2008年农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)测定,总糖50.76%,还原糖3.70%,粗蛋白12.68%,粗脂肪8.22%,粗淀粉18.80%。

抗性:2006年吉林省农业科学院植保所人工接种抗性鉴定,中抗大斑病(5MR),感弯孢菌叶斑病(7S),感丝黑穗病(18.9%S),中抗茎腐病(15.7%MR),感玉米螟(7.3S)。

试验情况:2008年参加内蒙古自治区甜糯玉米区域试验,鲜果穗平均亩产1000.5kg,比对照蒙甜1号增产5.6%,综合评分91.7分。

2009年参加内蒙古自治区甜糯玉米区域试验,鲜果穗平均亩产917.3kg,比对照蒙甜1号增产9.5%,综合评分94.1分。

出苗至采收88天。

栽培技术要点:亩保苗3200株左右。

注意事项:注意防治弯孢菌叶斑病、丝黑穗病、玉米螟。

适宜地区:内蒙古自治区巴彦淖尔市、呼和浩特市、赤峰市等适宜地区种植。

2、品种认定编号:蒙认玉2010002号品种名称:金豫8 号申请单位:通辽市厚德种业有限责任公司选育单位:河南金豫强盛种业科技有限公司审定情况:2007年河南省农作物品种审定委员会审定通过(豫审玉2007005)品种来源:以金豫36为母本,金豫901为父本杂交选育而成。

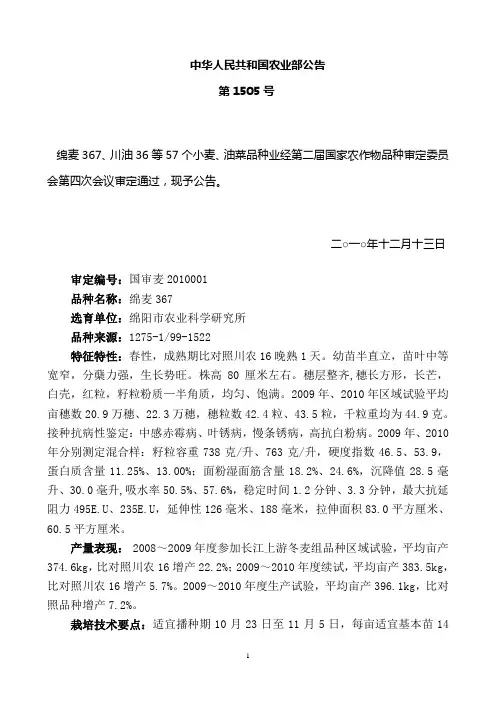

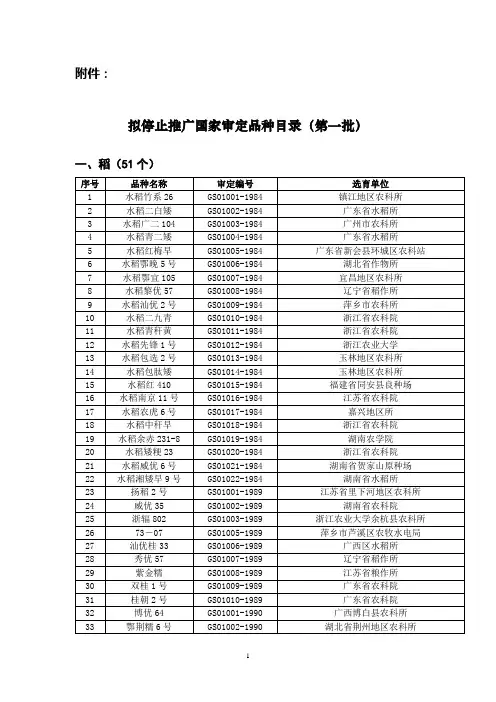

中华人民共和国农业部公告第1505号绵麦367、川油36等57个小麦、油菜品种业经第二届国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过,现予公告。

二○一○年十二月十三日审定编号:国审麦2010001品种名称:绵麦367选育单位:绵阳市农业科学研究所品种来源:1275-1/99-1522特征特性:春性,成熟期比对照川农16晚熟1天。

幼苗半直立,苗叶中等宽窄,分蘖力强,生长势旺。

株高80厘米左右。

穗层整齐,穗长方形,长芒,白壳,红粒,籽粒粉质—半角质,均匀、饱满。

2009年、2010年区域试验平均亩穗数20.9万穗、22.3万穗,穗粒数42.4粒、43.5粒,千粒重均为44.9克。

接种抗病性鉴定:中感赤霉病、叶锈病,慢条锈病,高抗白粉病。

2009年、2010年分别测定混合样:籽粒容重738克/升、763克/升,硬度指数46.5、53.9,蛋白质含量11.25%、13.00%;面粉湿面筋含量18.2%、24.6%,沉降值28.5毫升、30.0毫升,吸水率50.5%、57.6%,稳定时间1.2分钟、3.3分钟,最大抗延阻力495E.U、235E.U,延伸性126毫米、188毫米,拉伸面积83.0平方厘米、60.5平方厘米。

产量表现: 2008~2009年度参加长江上游冬麦组品种区域试验,平均亩产374.6kg,比对照川农16增产22.2%;2009~2010年度续试,平均亩产383.5kg,比对照川农16增产5.7%。

2009~2010年度生产试验,平均亩产396.1kg,比对照品种增产7.2%。

栽培技术要点:适宜播种期10月23日至11月5日,每亩适宜基本苗14万~16万苗。

注意防治蚜虫、条锈病、赤霉病。

审定意见:该品种符合国家小麦品种审定标准,通过审定。

适宜在西南冬麦区的四川,重庆西部,云南中部和北部,陕西汉中,湖北襄樊地区,贵州中部和西部种植。

审定编号:国审麦2010002品种名称:扬麦20选育单位:江苏里下河地区农业科学研究所品种来源:扬麦10号/扬麦9号特征特性:春性,成熟期比对照扬麦158早熟1天。

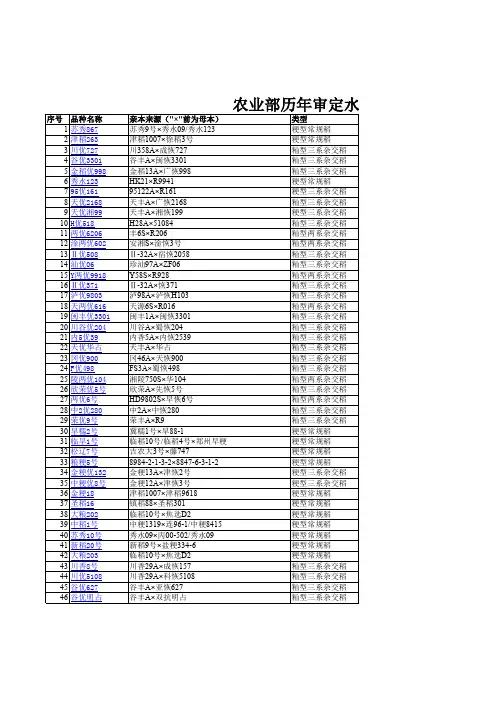

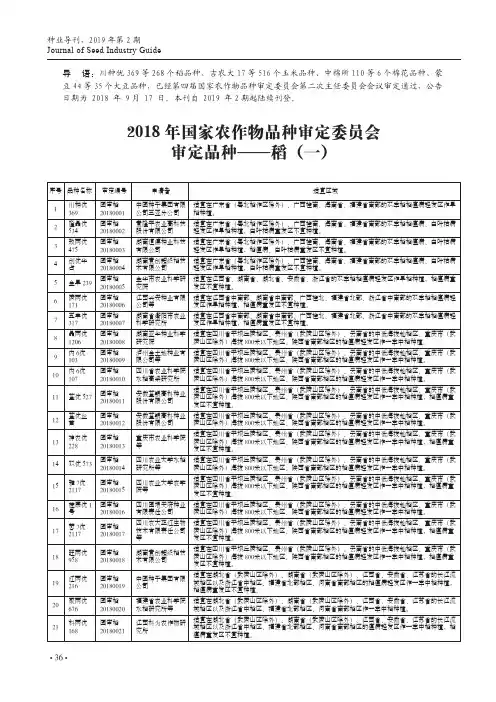

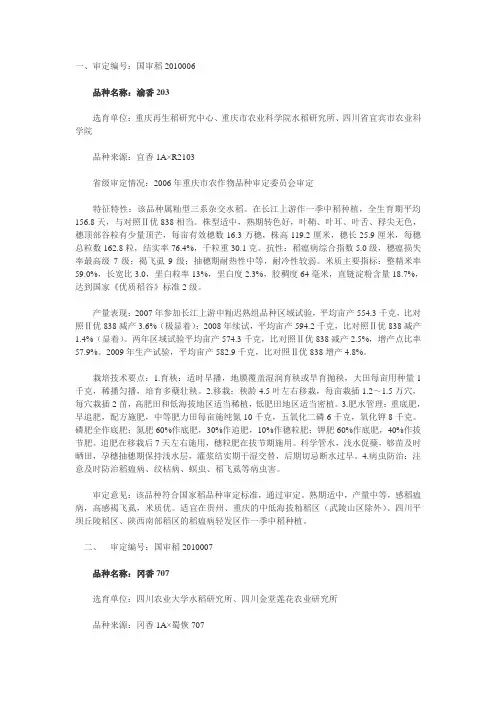

一、审定编号:国审稻2010006品种名称:渝香203选育单位:重庆再生稻研究中心、重庆市农业科学院水稻研究所、四川省宜宾市农业科学院品种来源:宜香1A×R2103省级审定情况:2006年重庆市农作物品种审定委员会审定特征特性:该品种属籼型三系杂交水稻。

在长江上游作一季中稻种植,全生育期平均156.8天,与对照Ⅱ优838相当。

株型适中,熟期转色好,叶鞘、叶耳、叶舌、稃尖无色,穗顶部谷粒有少量顶芒,每亩有效穗数16.3万穗,株高119.2厘米,穗长25.9厘米,每穗总粒数162.8粒,结实率76.4%,千粒重30.1克。

抗性:稻瘟病综合指数5.0级,穗瘟损失率最高级7级;褐飞虱9级;抽穗期耐热性中等,耐冷性较弱。

米质主要指标:整精米率59.0%,长宽比3.0,垩白粒率13%,垩白度2.3%,胶稠度64毫米,直链淀粉含量18.7%,达到国家《优质稻谷》标准2级。

产量表现:2007年参加长江上游中籼迟熟组品种区域试验,平均亩产554.3千克,比对照Ⅱ优838减产3.6%(极显着);2008年续试,平均亩产594.2千克,比对照Ⅱ优838减产1.4%(显着)。

两年区域试验平均亩产574.3千克,比对照Ⅱ优838减产2.5%,增产点比率57.9%。

2009年生产试验,平均亩产582.9千克,比对照Ⅱ优838增产4.8%。

栽培技术要点:1.育秧:适时早播,地膜覆盖湿润育秧或旱育抛秧,大田每亩用种量1千克,稀播匀播,培育多蘖壮秧。

2.移栽:秧龄4.5叶左右移栽,每亩栽插1.2~1.5万穴,每穴栽插2苗,高肥田和低海拔地区适当稀植,低肥田地区适当密植。

3.肥水管理:重底肥,早追肥,配方施肥,中等肥力田每亩施纯氮10千克,五氧化二磷6千克,氧化钾8千克。

磷肥全作底肥;氮肥60%作底肥,30%作追肥,10%作穗粒肥;钾肥60%作底肥,40%作拔节肥。

追肥在移栽后7天左右施用,穗粒肥在拔节期施用。

科学管水,浅水促蘖,够苗及时晒田,孕穗抽穗期保持浅水层,灌浆结实期干湿交替,后期切忌断水过早。

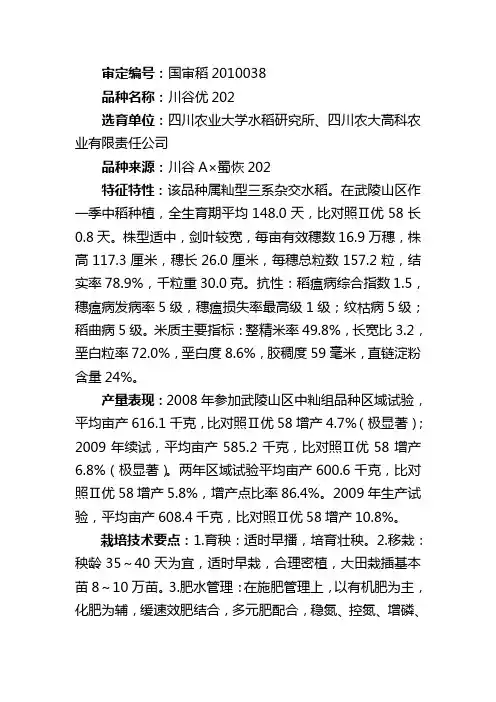

审定编号:国审稻2010038品种名称:川谷优202选育单位:四川农业大学水稻研究所、四川农大高科农业有限责任公司品种来源:川谷A×蜀恢202特征特性:该品种属籼型三系杂交水稻。

在武陵山区作一季中稻种植,全生育期平均148.0天,比对照Ⅱ优58长0.8天。

株型适中,剑叶较宽,每亩有效穗数16.9万穗,株高117.3厘米,穗长26.0厘米,每穗总粒数157.2粒,结实率78.9%,千粒重30.0克。

抗性:稻瘟病综合指数1.5,穗瘟病发病率5级,穗瘟损失率最高级1级;纹枯病5级;稻曲病5级。

米质主要指标:整精米率49.8%,长宽比3.2,垩白粒率72.0%,垩白度8.6%,胶稠度59毫米,直链淀粉含量24%。

产量表现:2008年参加武陵山区中籼组品种区域试验,平均亩产616.1千克,比对照Ⅱ优58增产4.7%(极显著);2009年续试,平均亩产585.2千克,比对照Ⅱ优58增产6.8%(极显著)。

两年区域试验平均亩产600.6千克,比对照Ⅱ优58增产5.8%,增产点比率86.4%。

2009年生产试验,平均亩产608.4千克,比对照Ⅱ优58增产10.8%。

栽培技术要点:1.育秧:适时早播,培育壮秧。

2.移栽:秧龄35~40天为宜,适时早栽,合理密植,大田栽插基本苗8~10万苗。

3.肥水管理:在施肥管理上,以有机肥为主,化肥为辅,缓速效肥结合,多元肥配合,稳氮、控氮、增磷、增钾、补中微,底、追并重,平衡施肥,施肥比例为底肥60%、蘖肥30%、穗肥10%。

在灌溉技术上,坚持“平水移栽活棵、掌水护秧保苗、薄露发根促蘖、够苗轻晒控蘖、浅水孕穗扬花、干湿交替壮籽、排水落干促熟”,抽穗至灌浆期断水不宜过早。

4.病虫防治:注意及时防治稻瘟病、纹枯病、螟虫、褐飞虱、稻曲病等病虫害。

审定意见:该品种符合国家稻品种审定标准,通过审定。

熟期适中,产量高,中感稻瘟病,中感纹枯病和稻曲病,米质一般。

适宜在贵州、湖南、湖北、重庆的武陵山区海拔800米以下稻区作一季中稻种植。

![第三届国家农作物品种审定委员会[001]](https://uimg.taocdn.com/6655495a1a37f111f0855b19.webp)

审定编号:国审稻2021001品种名称:富两优236申请者:广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业育种者:广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业品种来源:广富S×R236特点特性:籼型两系杂交水稻品种。

在华南作双季早稻种植,全生育期天,比对照天优998长天。

株高107.3厘米,穗长21.5厘米,每亩有效穗数万穗,每穗总粒数粒,结实率%,千粒重22.6克。

抗性:稻瘟病综合指数,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病7级;褐飞虱9级;白背飞虱9级;高感稻瘟病,感白叶枯病,高感褐飞虱,高感白背飞虱。

米质要紧指标:整精米率%,长宽比,垩白粒率25%,垩白度%,胶稠度54毫米,直链淀粉含量%,达到国家《优质稻谷》标准3级。

产量表现:2021年参加华南早籼组区域实验,平均亩产488.6千克,比对照天优998增产%;2021年续试,平均亩产470.8千克,比天优998增产%;两年区域实验平均亩产479.7千克,比天优998增产%。

2021年生产实验,平均亩产473.0千克,比天优998增产%。

栽培技术要点:1.做好种子消毒处置,2月下旬至3月上旬播种,每亩秧田播种量7千克,稀播匀播、培育壮秧。

2.移栽秧龄25~30天,宽行窄株、双本栽插,栽插株行距×26.7厘米,亩大体苗8万左右。

3.多施用有机肥,氮、磷、钾肥合理配比,比例1::1为宜,适当加大钾肥用量,基肥和分蘖肥占施肥量的80%~90%,穗粒肥占10%~20%。

水分治理做到浅水插秧活棵,薄水发根促蘖,亩总苗数达到17万时,排水重晒田,孕穗至齐穗期田间有水层,齐穗后间歇浇灌,湿润治理,后期干湿交替至成熟。

4.病虫防治以预防为主,化学防治为辅,重点防治螟虫、稻飞虱、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害,专门注意防治稻瘟病。

审定意见:该品种符合国家稻品种审定标准,通过审定。

适宜广东除粤北之外、广西桂南和海南的双季稻区作早稻种植。

稻瘟病常发区不宜种植。

审定编号:国审稻2012001品种名称:天优华占选育单位:中国水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、广东省农业科学院水稻研究所品种来源:天丰A×华占以往审定情况:2008年、2011年国家农作物品种审定委员会审定,2011年湖北省、广东省农作物品种审定委员会审定特征特性:籼型三系杂交水稻品种。

华南作双季早稻种植,全生育期平均123.1天,比对照天优998短0.1天。

每亩有效穗数19.7万穗,株高96.3厘米,穗长20.9厘米,每穗总粒数141.1粒,结实率81.8%,千粒重24.3克。

抗性:稻瘟病综合指数3.6级,穗瘟损失率最高级5级,白叶枯病7级,褐飞虱7级,白背飞虱3级,中感稻瘟病,感白叶枯病、褐飞虱,中抗白背飞虱。

米质主要指标:整精米率63.0%,长宽比2.8,垩白粒率20%,垩白度4.5%,胶稠度70毫米,直链淀粉含量20.8%,达到国家《优质稻谷》标准3级。

产量表现:2009年参加华南早籼组区域试验,平均亩产533.4千克,比对照天优998增产5.6%;2010年续试,平均亩产471.7千克,比天优998增产8.5%。

两年区域试验平均亩产502.5千克,比天优998增产6.9%。

2011年生产试验,平均亩产502.8千克,比天优998增产4.0%。

栽培技术要点:1.华南作早稻,2月下旬至3月上旬播种,秧田亩播种量6千克,培育壮秧。

2.移栽秧龄25~30天,宽行窄株栽插为宜,栽插株行距13.3×30厘米或16.7×26.6厘米,双本栽插,亩基本苗8万左右。

3.多施用有机肥,适当配施磷、钾肥,亩施复合肥20~25千克、碳铵20~30千克做底肥,移栽后早施追肥,尿素与氯化钾混合施用;穗粒肥依苗情适施或不施。

4.浅水插秧活棵,薄水发根促蘖,亩总苗数达到16万时,排水重晒田,孕穗至齐穗期田间有水层,齐穗后间歇灌溉,湿润管理。

5.重点防治螟虫、稻飞虱、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

常规籼稻品种1.审定编号:浙审稻2010014品种名称:黄华占作物类别:单季常规晚籼稻选育单位:广东省农业科学院水稻研究所品种来源:黄新占/丰华占产量表现:黄华占经2007年省单季杂交晚籼稻区试,平均亩产515.2公斤,比对照两优培九减产4.1%,未达显著水平;2008年省单季杂交晚籼稻区试,平均亩产547.9公斤,比对照两优培九减产1.2%,未达显著水平;两年省区试平均亩产531.6公斤,比对照减产2.6%。

2009年省生产试验平均亩产535.3公斤,与对照平产。

特征特性:该品种株高适中,分蘖力较强,剑叶窄而挺,微卷,剑叶角度小,谷粒较长,谷壳黄亮,稃尖无色,千粒重较低。

两年平均全生育期127.4天,比对照短6.8天;平均株高102.0厘米,亩有效穗18.2万,成穗率68.7%,穗长23.0厘米,每穗总粒数156.1粒,实粒数139.8粒,结实率89.6%,千粒重23.2克。

经省农科院植微所2007-2008年两年抗性鉴定,平均叶瘟1.7级,穗瘟6.3级,穗瘟损失率17.4%,综合指数分别为3.4和6.0;白叶枯病5.0级,褐稻虱8.0级。

经农业部稻米及制品质量监督检测中心2007-2008年两年米质检测,平均整精米率64.4%,长宽比3.3,垩白粒率16.0%,垩白度2.4%,透明度2级,胶稠度64.0mm,直链淀粉含量17.2%,其两年米质指标分别达到食用稻品种品质部颁3等和1等。

栽培注意要点:注意稻瘟病、白叶枯病和褐稻虱等病虫害的防治。

审定意见:黄华占属籼型常规稻,株型集散适中,熟期较早,茎秆较坚韧,抗倒性较强,分蘖力较强,穗型中等,结实率较高,后期转色好。

米质优。

中感稻瘟病,感白叶枯病,感褐稻虱。

适宜在我省稻瘟病轻发地区作单季籼稻种植。

作物种类:水稻品种名称:玉针香选育单位:湖南省水稻研究所、湖南金健米业股份有限公司品种来源:天龙香103/R4015已往审定情况:无特征特性:该品种属常规中熟晚籼,在我省作双季晚稻栽培,全生育期114天左右。

华南感光型杂交晚籼新组合陵两优472的选育与应用杨远柱;符辰建;胡小淳;秦鹏;张章;刘延斌;宋永帮【摘要】@@%陵两优472是用优质籼型温敏两用核不育系湘陵628S与强恢复系华恢472选配而成的华南感光型优质高产晚籼新组合,2010年通过国家农作物品种审定委员会审定.本文以2007-2009年南方稻区华南感光晚稻区域试验和生产试验结果为依据,介绍了陵两优472的产量、产量性状、农艺性状、抗性及稻米品质,及栽培和制种技术要点,并讨论了湘陵628S的应用问题.【期刊名称】《中国稻米》【年(卷),期】2012(018)005【总页数】3页(P73-75)【关键词】陵两优472;杂交晚稻;感光型;选育【作者】杨远柱;符辰建;胡小淳;秦鹏;张章;刘延斌;宋永帮【作者单位】湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119;湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119;湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119;湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119;湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119;湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119;湖南亚华种业科学研究院,湖南长沙410119【正文语种】中文【中图分类】S511.035华南双季稻作区为我国水稻最佳稻作生态区之一,水稻年播种面积和年产量约占全国的1/5,在我国的水稻生产中占有重要地位[1]。

华南感光型晚籼组合发育进程受高温促进影响较小,可保持相对长而稳定的生育期,对于充分利用晚稻中后期丰富的光热资源、提高稻谷产量与品质都具有重要作用[2]。

20世纪80年代至今,博优系列组合的育成和大面积应用为华南稻作区晚稻生产的稳产和稻米品质的改善作出了巨大的贡献,但这些杂交稻组合外观品质和食味品质普遍存在明显不足,大多数杂交稻组合粒形短粗、整精米率低、垩白粒率偏高、外观品质差,适口性不好,商品性较差、价格偏低、缺乏竞争力[1,3]。

据笔者统计,2003-2009年有6个华南感光晚籼品种通过国家审定,均为三系杂交稻,平均单产480 kg/667 m2,比对照博优998仅增产1.55%。

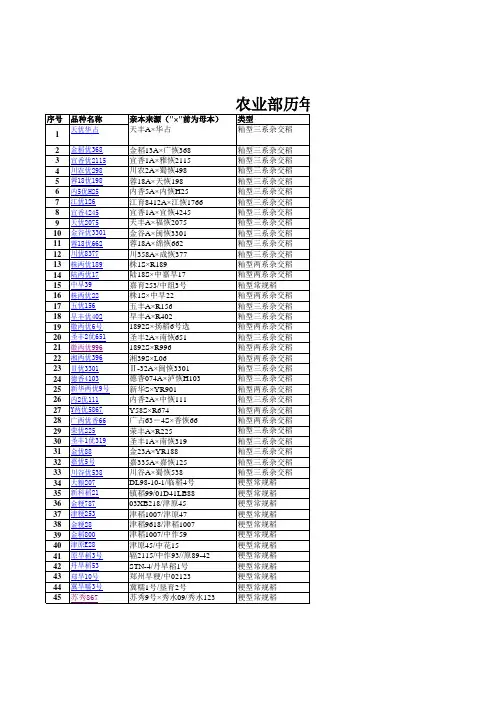

农业部办公厅关于发布2010年超级稻确认品种的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 农业部办公厅关于发布2010年超级稻确认品种的通知(农办科[2010]02号)根据《超级稻品种确认办法》(农办科[2008] 38号),结合超级稻新品种选育与示范推广工作要求,我部组织专家对2010年各地申报的水稻品种进行了评审,确认“新稻18号”、“扬粳4038”等12个品种为超级稻品种。

同时,经过专家组审核,2005年推荐的超级稻品种“辽优1052”,因生产应用面积达不到推广要求,根据《超级稻品种确认办法》中关于超级稻品种冠名退出的规定,不再冠名“超级稻”。

目前由我部冠名的超级稻示范推广品种共80个。

请各地农业部门按照要求,进一步做好超级稻示范推广工作。

附件:2010年通过农业部确认的超级稻品种附件:2010年通过农业部确认的超级稻品种品种类型品种名称审定编号生育期适宜区域育种单位粳型常规稻新稻18号豫审稻2007001国审稻2008028156河南沿黄、山东南部、江苏淮北、安徽沿淮及淮北地区种植河南省新乡市农业科学院扬粳4038苏审稻200810158.3江苏省沿江及苏南地区中上等肥力条件下种植江苏里下河地区农业科学研究所宁粳3号苏审稻200809158.5江苏省沿江及苏南地区中上等肥力条件下种植南京农业大学南粳44苏审稻200709155-158江苏省沿江及苏南地区中上等肥力条件下种植江苏省农科院粮食作物研究所籼型常规稻中嘉早17国审稻2009008109江西、湖南、安徽、浙江的稻瘟病、白叶枯病轻发的双季稻区作早稻种植中国水稻研究所浙江省嘉兴市农业科学研究所合美占粤审稻2008006118广东省中南和西南稻作区的平原地区作早、晚稻种植广东省农业科学院水稻研究所籼型两系杂交稻桂两优2号桂审稻2008006124桂南稻作区作早稻种植国家水稻改良中心南宁分中心广西农业科学院水稻研究所培两优3076鄂审稻2006004135.7湖北省鄂西南山区以外的地区做中稻种植湖北省农业科学院粮食作物研究所籼型三系杂交稻五优308粤审稻2006059国审稻2008014125-127广东省粤北、中北稻作区早、晚稻种植;江西、湖南、浙江、湖北和安徽长江以南的稻瘟病、白叶枯病轻发的双季稻区作晚稻种植广东省农业科学院水稻研究所丰优T025赣审稻2008013113-115江西省稻瘟病轻发地区种植江西农业大学新丰优22赣审稻2007034114.7江西省中南稻瘟病轻发地区种植江西大众种业有限公司天优3301闽审稻2008023128.6福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植福建省农业科学院生物技术研究所、广东省农科院水稻研究所注:(1)不同地区不同熟制生育期会有变化;(2)适宜区域以品种审定公告为准。

中组1号(水稻)

选育单位:中国水稻研究所。

审定情况:1998年江西省农作物品种审定委员会审定,1999年浙江省农作物品种审定委员会审定,2000年全国农作物品种审定委员会审定。

品种审定编号:国审稻20000007。

品种来源:Basmati370系统选育。

特征特性:早籼稻品种。

株高80-85厘米,株型紧凑,幼苗叶片稍披,茎秆中等,叶挺。

穗形中等偏大,着粒中等,谷壳、护颖和秤尖呈秆黄色。

穗长19.0厘米,每穗总粒数100.7粒,结实率76.8%,千粒重26.4克。

整精米率42.2%,垩白度35%,直链淀粉含量22.6%,粗蛋白含量11.8%。

全生育期平均为110天。

分蘖力中等偏弱,苗期耐寒性强,后期耐高温,表现高产,米质中等,感稻瘟病、白叶枯病和恶苗病。

1998年参加全国南方稻区早籼早中熟组区试,平均亩产484.07公斤,比对照浙852增产17.3%,1999年续试平均亩产438.26公斤,分别比对照渐852和浙733增产15.82%和4.7%,1999年生产试验平均亩产426.94公斤,比对照浙733增产7.53%。

熟期适中、高产稳产,作为高产品种有较大的利用价值。

栽培要点:培育稀播适龄壮秧,秧龄控制在30天以内;插足基本苗,亩插12万一15万苗;分蘖盛期及时晒田控蘖,后期采用湿润灌溉,保证充分结实灌浆;种子一定要用药剂处理,防治恶苗病发生。

适宜范围:江西、浙江、湖南、湖北省稻瘟病轻发区作双季早稻种植。

2006年全国品审会审定水稻品种(一)

佚名

【期刊名称】《中国农业信息》

【年(卷),期】2007(000)002

【摘要】@@ 根据农业部公告(第706号),"天优290"等水稻品种经第一届国家农作物品种审定委员会第五次会议审定通过,自本期起将陆续刊登.rn审定编号:国审稻2006001rn品种名称:天优290rn选育单位:广东省农业科学院水稻研究所

【总页数】2页(P36-37)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.2006年全国品审会审定水稻品种(二) [J],

2.2006年全国品审会审定水稻品种(四) [J],

3.2006年全国品审会审定水稻品种(五) [J],

4.2006年全国品审会审定水稻品种(六) [J],

5.2006年全国品审会审定水稻品种(七) [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

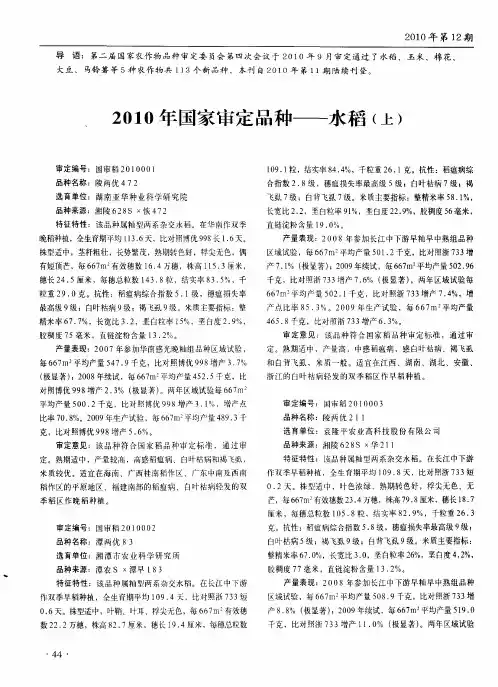

审定编号:国审稻2010001品种名称:陵两优472选育单位:湖南亚华种业科学研究院品种来源:湘陵628S×恢472特征特性:该品种属籼型两系杂交水稻。

在华南作双季晚稻种植,全生育期平均113.6天,比对照博优998长1.6天。

株型适中,茎秆粗壮,长势繁茂,熟期转色好,稃尖无色,偶有短顶芒,每亩有效穗数16.4万穗,株高115.3厘米,穗长24.5厘米,每穗总粒数143.8粒,结实率83.5%,千粒重29.0克。

抗性:稻瘟病综合指数5.1级,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病9级;褐飞虱9级。

米质主要指标:整精米率67.7%,长宽比3.2,垩白粒率15%,垩白度2.9%,胶稠度75毫米,直链淀粉含量13.2%。

产量表现:2007年参加华南感光晚籼组品种区域试验,平均亩产547.9千克,比对照博优998增产3.7%(极显著);2008年续试,平均亩产452.5千克,比对照博优998增产2.3%(极显著)。

两年区域试验平均亩产500.2千克,比对照博优998增产3.1%,增产点比率70.8%。

2009年生产试验,平均亩产489.3千克,比对照博优998增产5.6%。

栽培技术要点:1.育秧:适时播种,做好种子消毒处理,培育多蘖壮秧。

2.移栽:适龄移栽,适当密植,适宜软盘抛秧和小苗带土移栽。

一般软盘抛秧3.1~3.5叶抛栽,每平方米抛栽28~30穴;水育小苗5叶左右移栽,每穴栽插2~3苗。

3.肥水管理:需肥水平较高,采用施足底肥、早施追肥、后期严控氮素的施肥方法。

在中等肥力土壤,每亩施25%水稻专用复合肥40千克作底肥,移栽后5~7天结合施用除草剂,每亩追施尿素7.5千克,幼穗分化初期每亩施氯化钾7.5~10千克,后期看苗适当补施穗肥。

分蘖期干湿相间促分蘖,每亩总苗数达到25万苗时及时落水晒田,孕穗期以湿为主,抽穗期保持浅水层,灌浆期以润为主,切忌落水过早。

4.病虫防治:注意及时防治稻瘟病、白叶枯病、二化螟、稻纵卷叶螟、纹枯病和稻飞虱等病虫害。

审定意见:该品种符合国家稻品种审定标准,通过审定。

熟期适中,产量较高,高感稻瘟病、白叶枯病和褐飞虱,米质较优。

适宜在海南、广西桂南稻作区、广东中南及西南稻作区的平原地区、福建南部的稻瘟病、白叶枯病轻发的双季稻区作晚稻种植。

审定编号:国审稻2010002品种名称:潭两优83选育单位:湘潭市农业科学研究所品种来源:潭农S×潭早183特征特性:该品种属籼型两系杂交水稻。

在长江中下游作双季早稻种植,全生育期平均109.4天,比对照浙733短0.6天。

株型适中,叶鞘、叶耳、稃尖无色,每亩有效穗数22.2万穗,株高82.7厘米,穗长19.4厘米,每穗总粒数109.1粒,结实率84.4%,千粒重26.1克。

抗性:稻瘟病综合指数2.8级,穗瘟损失率最高级5级;白叶枯病7级;褐飞虱7级;白背飞虱7级。

米质主要指标:整精米率58.1%,长宽比2.2,垩白粒率91%,垩白度22.9%,胶稠度56毫米,直链淀粉含量19.0%。

产量表现:2008年参加长江中下游早籼早中熟组品种区域试验,平均亩产501.2千克,比对照浙733增产7.1%(极显著);2009年续试,平均亩产502.96千克,比对照浙733增产7.6%(极显著)。

两年区域试验平均亩产502.1千克,比对照浙733增产7.4%,增产点比率85.3%。

2009年生产试验,平均亩产465.8千克,比对照浙733增产6.3%。

栽培技术要点:1.育秧:适时播种,做好种子消毒处理,农膜覆盖育秧。

大田每亩用种量2千克,稀播匀播,培育多蘖壮秧。

2.移栽:秧龄20~25天移栽,大田每亩栽插密度2万穴,每穴栽插2~3苗,每亩插足8~10万基本苗。

3.肥水管理:每亩施氮、磷、钾总含量为25%的水稻专用复合肥50千克作基肥;移栽后3~5天结合化学除草,每亩追施尿素10千克、氯化钾7.5千克促分蘖;当每亩总苗数达30万苗时及时排水晒田;齐穗后视情况适量补施壮籽肥;灌浆结实期干湿交替。

4.病虫防治:注意及时防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见:该品种符合国家稻品种审定标准,通过审定。

熟期适中,产量高,中感稻瘟病,感白叶枯病、褐飞虱和白背飞虱,米质一般。

适宜在江西、湖南、湖北、安徽、浙江的白叶枯病轻发的双季稻区作早稻种植。

审定编号:国审稻2010003品种名称:陵两优211选育单位:袁隆平农业高科技股份有限公司品种来源:湘陵628S×华211特征特性:该品种属籼型两系杂交水稻。

在长江中下游作双季早稻种植,全生育期平均109.8天,比对照浙733短0.2天。

株型适中,叶色浓绿,熟期转色好,稃尖无色、无芒,每亩有效穗数23.4万穗,株高79.8厘米,穗长18.7厘米,每穗总粒数105.8粒,结实率82.9%,千粒重26.3克。

抗性:稻瘟病综合指数5.8级,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病5级;褐飞虱9级;白背飞虱9级。

米质主要指标:整精米率67.0%,长宽比3.0,垩白粒率26%,垩白度4.2%,胶稠度77毫米,直链淀粉含量13.2%。

产量表现:2008年参加长江中下游早籼早中熟组品种区域试验,平均亩产508.9千克,比对照浙733增产8.8%(极显著);2009年续试,平均亩产519.0千克,比对照浙733增产11.0%(极显著)。

两年区域试验平均亩产514.0千克,比对照浙733增产9.9%,增产点比率85.3%。

2009年生产试验,平均亩产484.1千克,比对照浙733增产10.5%。

栽培技术要点:1.育秧:适时播种,做好种子消毒处理。

大田每亩用种量2~2.5千克,培育多蘖壮秧。

2.移栽:适宜软盘抛秧和小苗带土移栽。

软盘抛秧3.1~3.5叶抛栽,每平方米抛栽28~30穴;旱育小苗3.5~4.0叶移栽,水育小苗5叶左右移栽,栽插密度以16.5厘米×20厘米为宜,每穴栽插2~3苗。

3.肥水管理:需肥水平较高,采用施足底肥、早施追肥、后期严控氮素的施肥方法。

在中等肥力土壤,每亩施25%水稻专用复混肥40千克作底肥,移栽后5~7天结合施用除草剂每亩追施尿素7.5千克,幼穗分化初期每亩施氯化钾7.5~10千克,后期看苗适当补施穗肥。

分蘖期干湿相间促分蘖,当每亩总苗数达到30万苗时及时落水晒田,孕穗期以湿为主,抽穗期保持田间有浅水,灌浆期以湿润为主,切忌落水过早。

4.病虫防治:注意及时防治稻瘟病、纹枯病、二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见:该品种符合国家稻品种审定标准,通过审定。

熟期适中,产量高,高感稻瘟病,中感白叶枯病,高感褐飞虱和白背飞虱,米质较优。

适宜在江西、湖南、湖北、安徽、浙江的稻瘟病轻发的双季稻区作早稻种植。

审定编号:国审稻2010004品种名称:株两优173选育单位:湖南金健种业有限责任公司、中国水稻研究所、株洲市农业科学研究所品种来源:株1S×R173特征特性:该品种属籼型两系杂交水稻。

在长江中下游作双季早稻种植,全生育期平均108.0天,比对照浙733短2.0天。

株型较散,叶色浓绿,熟期转色好,每亩有效穗数22.3万穗,株高86.8厘米,穗长19.4厘米,每穗总粒数104.9粒,结实率84.5%,千粒重27.9克。

抗性:稻瘟病综合指数3.3级,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病5级;褐飞虱9级;白背飞虱7级。

米质主要指标:整精米率59.2%,长宽比3.1,垩白粒率81%,垩白度16.1%,胶稠度54毫米,直链淀粉含量22.1%。

产量表现:2008年参加长江中下游早籼早中熟组品种区域试验,平均亩产496.1千克,比对照浙733增产6.0%(极显著);2009年续试,平均亩产524.2千克,比对照浙733增产12.1%(极显著)。

两年区域试验平均亩产510.1千克,比对照浙733增产9.1%,增产点比率85.3%。

2009年生产试验,平均亩产477.0千克,比对照浙733增产8.9%。

栽培技术要点:1.育秧:适时播种,旱育秧宜适当早播,大田每亩用种量2千克左右,稀播匀播,培育多蘖壮秧。

2.移栽:一般旱育小苗3.1~4.0叶抛栽,抛栽密度每平方米28穴;水育秧秧龄25~30天、4.5~5.0叶移栽,栽插密度16.5厘米×20厘米,每穴栽插2~3苗。

3.肥水管理:中等肥力土壤每亩施纯氮10千克、五氧化二磷5千克、氧化钾6千克,施肥方法宜施足基肥、早施追肥。

分蘖期干湿相间促分蘖,当每亩总苗数达到25万苗时及时落水晒田,孕穗期以湿润为主,抽穗期保持田面浅水,灌浆期干干湿湿,切忌落水过早。

4.病虫防治:注意及时防治稻瘟病、纹枯病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

审定意见:该品种符合国家稻品种审定标准,通过审定。

熟期适中,产量高,高感稻瘟病,中感白叶枯病,高感褐飞虱,感白背飞虱,米质一般。

适宜在江西、湖南、安徽、浙江的稻瘟病轻发的双季稻区作早稻种植。

审定编号:国审稻2010005品种名称:中早35选育单位:中国水稻研究所品种来源:中早22/嘉育253特征特性:该品种属籼型常规水稻。

在长江中下游作双季早稻种植,全生育期平均110.6天,比对照浙733长0.6天。

株型适中,茎秆粗壮,长势繁茂,叶片挺直,叶色浓绿,熟期转色好,每亩有效穗数20.1万穗,株高91.9厘米,穗长18.1厘米,每穗总粒数118.7粒,结实率83.5%,千粒重27.3克。

抗性:稻瘟病综合指数5.6级,穗瘟损失率最高级9级;白叶枯病5级;褐飞虱9级;白背飞虱9级。

米质主要指标:整精米率63.6%,长宽比2.0,垩白粒率100%,垩白度28.5%,胶稠度60毫米,直链淀粉含量25.0%。

产量表现:2008年参加长江中下游早籼早中熟组品种区域试验,平均亩产505.0千克,比对照浙733增产7.9%(极显著);2009年续试,平均亩产512.3千克,比对照浙733增产9.6%(极显著)。

两年区域试验平均亩产508.7千克,比对照浙733增产8.8%,增产点比率94.1%。

2009年生产试验,平均亩产464.6千克,比对照浙733增产6.0%。

栽培技术要点:1.育秧:适时播种,做好种子消毒处理。

塑料软盘育秧适当迟播,大田每亩用种量3~3.5千克;地膜湿润育秧适当早播,大田每亩用种量5千克;直播应在日平均气温稳定在13℃以上时播种。

2.移栽:适龄移栽,栽插密度可因地制宜,以每亩栽插基本苗10万苗左右为宜。

抛栽一般在三叶一心至四叶一心期,每亩抛栽2.5万穴。

立苗(抛栽、插秧后5天)后注意保持4~5天水层进行化学除草。

3.肥水管理:需肥量中等偏上,总用肥量每亩纯氮10~12千克,氮、磷、钾比例为1:0.5:1。

宜用有机肥作基肥,一般每亩施55~60担标准肥,配施钾肥7.5~10千克。