侵袭性真菌感染诊断治疗进展

- 格式:ppt

- 大小:13.58 MB

- 文档页数:79

侵袭性肺部真菌感染的诊治指南侵袭性肺部真菌感染(Invasive pulmonary fungal infection,IPFI)是一种严重的感染性疾病,常见于免疫功能低下的患者,如器官移植、恶性肿瘤化疗、长期使用免疫抑制剂等。

以下将介绍IPFI的诊断和治疗指南。

一、诊断指南:1.临床症状与体征:IPFI的典型症状为发热、咳嗽、呼吸困难和胸痛。

体格检查可发现呼吸音减弱或消失、干湿性啰音、杂音等。

2.影像学表现:胸部X线检查可显示肺内斑点状或片状浸润阴影,也可见空洞形成。

CT检查能更好地显示病变的范围和性质。

3.病原学检查:支气管镜或胸腔镜检查可取得病灶组织或呼吸道分泌物进行真菌学检查,如涂片、培养和PCR等。

4.其他辅助检查:包括血常规、血培养、经导管心脏超声检查等,以排除其他感染和判断病情。

二、治疗指南:1.患者管理:密切监测患者的生命体征、症状变化和实验室指标,及时发现和处理并发症。

2.抗真菌药物治疗:根据药敏试验结果,选择适当的抗真菌药物进行治疗。

常用的抗真菌药物包括氟康唑、伊曲康唑、两性霉素B、米卡芬净等。

根据患者的病情,可单药治疗或联合应用药物。

3.免疫增强治疗:对于免疫功能低下的患者,应积极调节免疫功能,提高机体抵抗力。

常用的免疫增强治疗包括使用重组人白介素-2、肠内营养、维生素和微量元素补充等。

4.营养支持:合理的营养支持对于患者的康复非常重要。

根据患者的情况,给予适当的高能量、高蛋白饮食,必要时可辅以肠内外营养支持。

5.手术治疗:对于病情较重、药物治疗无效或有支气管阻塞等情况的患者,可考虑手术治疗。

手术包括外科切除病变组织、支气管扩张术、胸腔引流术等。

6.病程监测:定期进行影像学、真菌学和临床症状的监测,评估疗效和调整治疗方案。

以上为侵袭性肺部真菌感染的诊治指南,旨在提供一些参考依据,但由于每位患者情况不同,请在临床实践中根据具体情况进行综合评估和处理。

重症患者侵袭性真菌感染诊断和治疗指南简介侵袭性真菌感染是指由真菌引起的一种严重感染,常见于免疫抑制的患者,如重症肝炎、肿瘤等患者。

该感染的致病菌数种,如白色念珠菌、曲霉菌等,均为普通环境微生物。

重症患者因身体免疫力差,易受侵袭性真菌感染困扰,提高了治疗难度,进而影响治疗效果和预后。

因此,本文将介绍重症患者侵袭性真菌感染的诊断和治疗指南以帮助临床医生更好地对该疾病进行诊治。

诊断流程病史采集重症患者因抵抗力较弱,更易受侵袭性真菌感染的侵袭,医生在病史采集时需要详细了解患者的病史,包括高危因素,如免疫抑制,长期使用抗生素或糖皮质激素等。

临床表现重症患者侵袭性真菌感染临床症状多样,如体温升高,白细胞减少等。

医生需通过患者的临床表现判断是否存在真菌感染,同时也需要排除其他疾病所致的表现相似的症状。

实验室检查实验室检查非常重要,主要侧重穿刺刮取病灶等样本进行真菌培养和PCR检测,以确定病种并确定真菌感染的病灶。

治疗指南治疗方案权威机构如CDC(美国疾病控制与预防中心)和IDSA(美国感染病学会)等已制定了治疗侵袭性真菌感染的指南,包括选择治疗药物等方面的内容。

治疗原则是尽早进行抗真菌药物治疗,同时联合抗生素等治疗,以提高治疗效果。

抗真菌药物抗真菌药物是治疗侵袭性真菌感染的主要药物。

针对不同的致病菌需要选择不同种类抗真菌药物,例如曲霉菌侵袭者需要选择伊曲康唑、氟康唑、甲氧苄啶等治疗药物,白色念珠菌可以使用伊曲康唑、氟康唑等。

联合治疗联合治疗是针对侵袭性真菌感染治疗的重要策略之一。

通过对感染症状、细菌药物敏感性及患者情况进行综合判断,选择正确的抗真菌药物及联合其他药物一起进行治疗,以提高治疗效果。

预防措施预防侵袭性真菌感染非常重要。

针对重症患者,建议加强住院环境的消毒清洁等工作,合理使用抗生素,以及对患者进行定期检查,及时发现问题进行治疗。

侵袭性真菌感染治疗较为困难,治疗过程中需要严格依照治疗指南进行个性化治疗,且患者的各项指标也需要时刻监测。

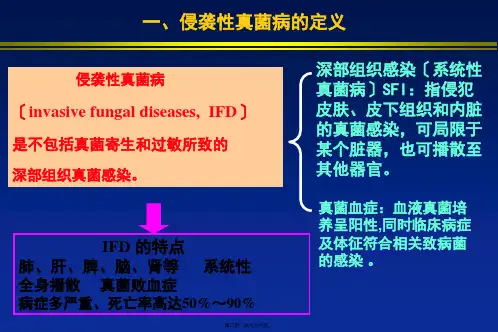

探析侵袭性真菌感染诊断和治疗的研究进展摘要:侵袭性真菌感染(IFI)又称深部真菌感染或系统性真菌感染。

近年来,随着大剂量免疫抑制剂、化疗药物以及广谱抗生素的应用,IFI的发病率显著上升。

引起IFI的病原菌谱也发生了变化,以往常见的白念珠菌感染呈下降趋势,而非白念珠菌、曲霉以及其他的少见真菌呈上升趋势,且耐药率逐年增加。

此外,IFI的诊断、预防和治疗均存在局限性,因而其患病率与致死率逐年增加[2,3],已经成为临床上面临的重要课题。

关键词:真菌感染;诊断;抗真菌药物;综述文献1 实验室诊断常规诊断方法真菌感染的实验室常规诊断包括显微镜涂片检查、真菌培养检查和组织病理学检查等。

显微镜检查是最简单和实用的真菌学诊断方法,可以反映真菌在组织中的寄生形态,但无法确定病原菌种类。

真菌培养可提高病原体检出的阳性率,并依据其对药物的敏感性而选择适宜的治疗药物,但培养检查要结合直接镜检的结果,必要时应多次重复检查。

组织病理学检查对于确定致病菌在组织内寄生的情况并了解宿主的反应十分重要,一旦在组织切片中发现真菌菌丝和(或)孢子,即为诊断的有力证据,但其敏感性有待进一步提高。

非培养诊断方法真菌感染的非培养诊断方法是目前研究的热点,这类方法主要包括血清学和分子生物学方法。

血清学诊断用于诊断真菌病的血清学技术包括检测抗体和抗原、代谢产物,其中以抗原检测最为常用。

这是由于深部真菌病多是继发于患者免疫严重功能受损的机会性感染,已无力对入侵真菌产生反应性抗体;另外,单纯检测抗体也难以区分是侵袭性感染所致的反应性抗体,还是内源性感染原有的记忆性抗体。

相反,抗原检测相对更为敏感、特异性好。

临床常用的抗原检测方法目前主要有半乳甘露聚糖(GM)检测和β葡聚糖(βDG)检测。

(1)GM检测:GM是一种多糖类细胞壁复合物,真菌生长过程中释放入血。

曲霉属GM抗原检测是侵袭性曲霉病(IA)早期诊断指标,对酶联免疫吸附试验(ELISA)的研究显示,特异性高达92%~100%,但灵敏度变化范围较大,为5O%~100%。

侵袭性肺部真菌感染:临床诊断与治疗经验一、临床诊断诊断侵袭性肺部真菌感染,要掌握患者的详细病史,包括基础疾病、近期用药史、手术史、创伤史以及是否有吸入性感染源等。

这些信息对于诊断具有重要意义。

在询问病史的过程中,要特别关注患者是否有肺部基础疾病,如慢性阻塞性肺疾病、肺结核等。

影像学检查是诊断侵袭性肺部真菌感染的重要手段。

胸部X线、CT检查可以帮助发现肺部实变、空洞、坏死性肺炎等典型影像学表现。

然而,影像学检查并非确诊手段,需结合临床表现和其他检查结果综合判断。

实验室检查也可提供一定的诊断线索。

血常规、炎症标志物、真菌抗体等检查有助于判断感染的存在。

必要时,可行血培养、痰培养等检查,以寻找真菌病原体。

组织病理学检查是确诊侵袭性肺部真菌感染的金标准。

对于疑似肺部真菌感染的患者,可进行支气管镜检查或经皮穿刺活检,获取肺部组织进行病理学检查。

若在镜下发现真菌菌丝或孢子,可确诊为侵袭性肺部真菌感染。

二、治疗经验1. 抗真菌治疗:抗真菌药物是治疗侵袭性肺部真菌感染的关键。

根据真菌病原体种类及药物敏感试验结果,选择合适的抗真菌药物。

常见抗真菌药物包括氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑等。

需要注意的是,抗真菌药物的使用应遵循剂量个体化原则,以确保疗效并减少不良反应。

2. 支持治疗:侵袭性肺部真菌感染的患者往往病情严重,需给予充分的支持治疗。

包括维持水电解质平衡、纠正贫血、改善营养状况等。

还需注意维持患者呼吸功能,对于严重呼吸困难的患者,可给予氧疗、无创或有创机械通气等治疗。

3. 去除感染源:侵袭性肺部真菌感染的患者往往存在基础疾病,如糖尿病、免疫抑制等。

因此,在治疗过程中,需积极控制感染源,去除诱发真菌感染的基础因素。

4. 预防性抗真菌治疗:对于高风险患者,如骨髓移植、重症患者等,可考虑预防性抗真菌治疗。

但需注意,预防性抗真菌治疗可能增加真菌耐药的风险,需权衡利弊后作出决策。

5. 个体化治疗:侵袭性肺部真菌感染的治疗需根据患者年龄、基础疾病、药物过敏史等因素进行个体化治疗。

血液系统恶性肿瘤患者侵袭性真菌感染的诊断与治疗进展葛鹏

【期刊名称】《中国肿瘤临床》

【年(卷),期】2018(045)016

【摘要】血液系统恶性肿瘤患者中侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)的发病率和死亡率均较高,早期诊断和治疗可以有效降低IFD的发生率.目前间接试验方法(包括放射方法)均无法明确诊断侵袭性真菌感染(invasive fungal infection,IFI),需结合不同的诊断方法及患者的临床表现综合判断.但即使未得到明确的IFD诊断证据,对符合条件的患者仍需进行早期干预治疗.临床治疗方案的选择需综合考虑患者临床特征、实验室和放射学检查结果、药物药理学特性和患者经济负担等因素的影响.本文拟对血液系统恶性肿瘤患者IFI的诊断与治疗进展进行综述.【总页数】5页(P854-858)

【作者】葛鹏

【作者单位】天津医科大学肿瘤医院检验科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市肿瘤防治重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心天津市300060

【正文语种】中文

【相关文献】

1.伏立康唑治疗儿童血液系统恶性肿瘤伴发侵袭性真菌感染的临床分析 [J], 赵爱玲;刘炜

2.血液系统恶性肿瘤患者化疗期间合并侵袭性真菌感染的诊治 [J], 赵亮

3.伏立康唑治疗血液系统恶性肿瘤并发侵袭性真菌感染的疗效分析 [J], 孙密芬;金

洁;钱□靖;瞿婷婷;佟红艳;钱文斌

4.伏立康唑治疗血液系统恶性肿瘤并发侵袭性真菌感染的疗效分析 [J], 谷敏

5.经验性与抢先性抗真菌治疗血液系统恶性肿瘤患者侵袭性真菌感染的荟萃分析[J], 周星琦; 李冬

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

侵袭性真菌病的诊疗进展侵袭性真菌病(IFD)是指真菌侵入人体组织、血液,并在其中生长繁殖导致组织损害、器官功能障碍和炎症反应的病理改变及病理生理过程。

侵袭性真菌病致病菌分类(表1)侵袭性真菌病最常见致病菌是念珠菌、曲霉菌、隐球菌。

➤器官移植受者术后IFD病原菌以假丝酵母菌(念珠菌)最多见(53.0%~59.0%),其次曲霉和隐球菌。

➤念珠菌和曲霉菌是血液病患者IFD 最常见致病菌。

➤HIV者:肺孢子菌肺炎、隐球菌脑膜炎、马尔尼菲篮状菌。

表1 侵袭性真菌病致病菌分类侵袭性真菌病特点①发生在免疫力低下人群➤HIV / AIDS➤遗传性免疫缺陷➤外科治疗➤器官/骨髓移植➤新生儿和老年人➤重症监护室治疗➤肠外营养导管插入术➤血液恶性肿瘤➤癌症与化疗➤免疫抑制疗法➤广谱抗菌治疗②高死亡率(表2)表2 不同侵袭性真菌病年死亡率③临床表现不典型表3 2020年血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(第六次修订版)临床诊断标准中的临床表现④多数患者难确诊IFD无菌体液培养和深部组织病理鉴定仍是侵袭性真菌感染诊断的金标准。

但其阳性率及可及性均不理想,现有诊断方法仍存在局限性。

提高IFD病原菌检测能力,尤其是早期检测尤为必要。

侵袭性真菌病检测①直接镜检➤无菌部位:阳性,确诊。

➤非无菌部位:需结合情况及其它检查。

BALF(支气管肺泡灌洗液)检测:免疫抑制人群阳性,若为曲霉,意义大;痰尿粪:念珠菌,感染/定植。

➤染色镜检:荧光染色(穿刺组织可确诊,如肺曲霉、毛霉);墨汁染色(脑脊液:隐球菌);PAS染色。

②组织培养尽可能同时送检镜检,培养时间长,一般需要7d,特殊情况需要2~4周以上,如果怀疑双相真菌感染(马尔尼菲篮状菌、组织胞浆菌等),应同时在28℃和37℃下培养。

③血培养念珠菌血培养是最常见的阳性结果。

④G试验G试验适用于除隐球菌和接合菌(根露、毛霉等)以外的深部真菌感染的早期诊断(表4),但具有假阳性和假阴性。

侵袭性真菌感染诊断治疗新进展天津市人民医院ICU 田卓民真菌感染是目前临床很常见的疾病,但许多医生不认识。

既使在临床上遇到(如从各种细菌学检查报告得到的信息),对其治疗不知所措。

鉴于对此类疾病治疗的好坏直接影响病人的预后,在此,我就侵袭性真菌感染的诊断治疗问题,稍加详尽的论述,供感兴趣者参考,更欢迎提出批评意见,共同研究,共同提高。

1.真菌1.1概念真菌属微生物范畴,基本形态为多细胞丝状分枝(菌丝) 及孢子。

按感染类型分类,可分为病原性真菌和条件致病真菌。

病原性真菌:真菌本身具有致病性,致浅部真菌病(各种皮肤癣菌病)和深部真菌病(皮下组织及各脏器的真菌病)。

条件致病真菌:本身不致病,如存在于口腔、肠道少量的孢子或空气中的孢子,在机体免疫力低下时,吸入大量孢子或大量应用广谱抗生素后,正常菌群失调,真菌大量繁殖,并发生形态学改变,形成菌丝体,释放毒素,破坏组织产生疾病。

1.2真菌分类:单细胞真菌,细胞呈圆形或椭圆形,不产菌丝,包括酵母菌和类酵母样菌。

酵母菌是由母细胞以芽生方式繁殖,如新型隐球菌,而类酵母样菌以芽生方式繁殖,其不脱离母细胞的延长芽体称为假菌丝,亦称假丝酵母菌即为各种念珠菌。

多细胞真菌,呈丝状,由菌丝和孢子组成,主要是霉菌如曲霉、毛霉菌等双相型真菌,即同一真菌在不同环境条件下,生长成酵母状或菌丝状,此两种形态可随条件改变而互变,如组织胞浆菌、皮炎芽生菌、球孢子菌、副球孢子菌、马尔尼菲青霉菌等。

细菌样真菌,如放线菌、诺卡菌属浅部真菌:侵犯角蛋白组织如甲、毛发、皮肤角质层表面的癣菌以及粘膜的念珠菌。

深部真菌:多由于外伤所致,可由许多种真菌引起。

系统性真菌:侵犯粘膜、皮下组织、内脏的真菌。

(1)致病性深部真菌:感染的发生常有地域性分布,受感染者的免疫反应完整,主要有组织胞浆菌、球孢子菌、副球孢子菌、皮炎芽生菌、孢子丝菌。

(2)条件致病性深部真菌:通常情况下,毒力低,对正常人群不致病,往往在免疫功能受损或丧失了正常的上皮屏障功能时发生的感染。