德布罗意与物质波

- 格式:ppt

- 大小:4.89 MB

- 文档页数:23

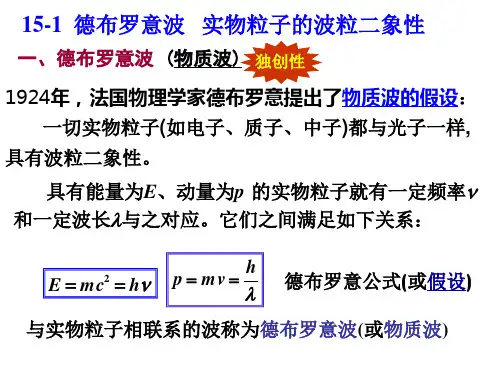

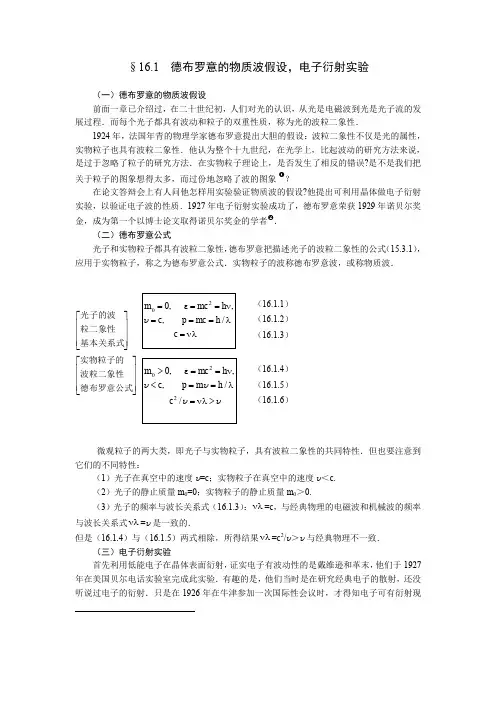

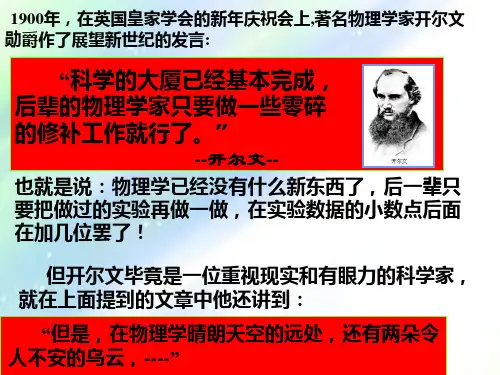

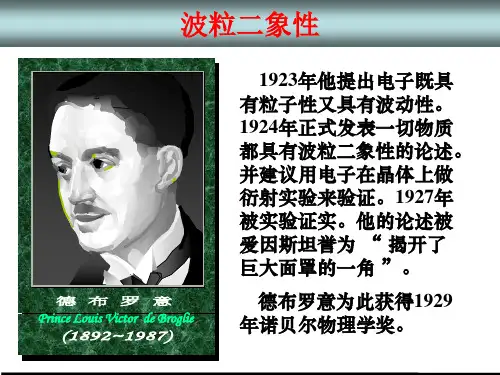

§16.1 德布罗意的物质波假设,电子衍射实验(一)德布罗意的物质波假设前面一章已介绍过,在二十世纪初,人们对光的认识,从光是电磁波到光是光子流的发展过程.而每个光子都具有波动和粒子的双重性质,称为光的波粒二象性.1924年,法国年青的物理学家德布罗意提出大胆的假设:波粒二象性不仅是光的属性,实物粒子也具有波粒二象性.他认为整个十九世纪,在光学上,比起波动的研究方法来说,是过于忽略了粒子的研究方法.在实物粒子理论上,是否发生了相反的错误?是不是我们把关于粒子的图象想得太多,而过份地忽略了波的图象❶?在论文答辩会上有人问他怎样用实验验证物质波的假设?他提出可利用晶体做电子衍射实验,以验证电子波的性质.1927年电子衍射实验成功了,德布罗意荣获1929年诺贝尔奖金,成为第一个以博士论文取得诺贝尔奖金的学者❷.(二)德布罗意公式光子和实物粒子都具有波粒二象性,德布罗意把描述光子的波粒二象性的公式(15.3.1),应用于实物粒子,称之为德布罗意公式.实物粒子的波称德布罗意波,或称物质波.⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡基本关系式粒二象性光子的波⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡德布罗意公式波粒二象性实物粒子的微观粒子的两大类,即光子与实物粒子,具有波粒二象性的共同特性.但也要注意到它们的不同特性:(1)光子在真空中的速度v =c ;实物粒子在真空中的速度v <c.(2)光子的静止质量m 0=0;实物粒子的静止质量m 0>0.(3)光子的频率与波长关系式(16.1.3):νλ=c ,与经典物理的电磁波和机械波的频率与波长关系式νλ=v 是一致的.但是(16.1.4)与(16.1.5)两式相除,所得结果νλ=c 2/v >v 与经典物理不一致.(三)电子衍射实验首先利用低能电子在晶体表面衍射,证实电子有波动性的是戴维逊和革末,他们于1927年在美国贝尔电话实验室完成此实验.有趣的是,他们当时是在研究经典电子的散射,还没听说过电子的衍射.只是在1926年在牛津参加一次国际性会议时,才得知电子可有衍射现(16.1.1) (16.1.2) (16.1.3) (16.1.4) (16.1.5) (16.1.6)象,于是他们仅用几个月的时间便完成了这个重要实验.对电子衍射实验进行系统地、有意识地观察的是英国的G·P·汤姆逊.因此,戴维逊和汤姆逊分享1937年的诺贝尔奖金❶.G·P·汤姆逊是§15.4(三)介绍的J·J·汤姆逊的儿子.父亲J·J·汤姆逊因研究阴极射线并发现电子,荣获1906年诺贝尔奖.儿子G·P·汤姆逊因电子衍射实验证实物质波的假设,荣获1937年诺贝尔奖.父亲发现电子的粒子性,为人类找到第一个基本粒子—电子,因此人们称他为电子之父.他的儿子证实电子的波动性,父子都得诺贝尔奖,前后相隔31年.科学史上,这是难得的巧合❷.戴维逊和革末做电子衍射实验时,用电位差54伏加速电子束,使电子束射到镍晶面上,以观测电子束的衍射现象.如〔例题16.1B〕所示,按德布罗意公式(16.1.5)计算,此电子波的波长λ与x射线的波长相近.因此,电子波在晶体表面的衍射与§12.6所介绍的x射线在晶体表面的衍射结果相似.它们都符合布拉格公式,其中ϕ为掠射角:16.1.7)除电子外,其他实物粒子(如质子、中子、原子、分子等)的实验也证明,实物粒子具有波动性,其物质波的波长都符合德布罗意公式.(四)物质波的应用举例❷实物粒子的波动性,在现代科学技术中已得到广泛应用.例如电子显微镜就是电子波的应用.因为电子波的波长与x射线的波长相近,比可见光波长短得多,所以电子显微镜比可见光显微镜的分辨率高得多.电子显微镜的放大率已高达几十万倍,在观察较大分子、探索物质结构等方面都有显著功能.用质子的库仑散射、拍下的生物体(老鼠、兔子)照片,不但能显示出骨骼,还能显示出皮肤、软组织的结构和各种生物膜.这是x射线照相无法做到的.利用热中子衍射,在研究生物大分子的结构上,可确定氢原子在这些生物分子中的位置.起了x射线和电子起不到的作用.〔例题16.1A〕速度v=5×106米/秒的α粒子,已知其静止质量m0=6.64×10-27千克.求:(1)它的德布罗意波长λ.(2)它的频率ν.(3)它的总能ε.〔解〕(1)由于v<<c,故此α粒子的m=m0.按德布罗意公式(16.1.5)得:λ=h/m v=6.63×10-34/6.64×10-27×5×106=2.0×10-14米.从表(15.3a)可知,此α粒子的德布罗意波长,相当于γ射线的波长.(2)从(16.1.6)式可求得,此α粒子的德布罗意波的频率ν:v=c 2/v λ=9×1016/5×106×2×10-14=9.0×1023赫.(3)从(16.1.4)式可求得此α粒子的总能ε和频率ν:ε=h ν=mc 2=m 0c 2=6.64×10-27×9×1016=5.98×10-10焦. ν=ε/h=5.98×10-10/6.63×10-34=9.02×1023赫. 〔例题16.1B 〕戴维逊和革末做电子衍射实验时,用U=54V 电位差加速电子束,使电子束投射在镍的晶面上.(1)已知镍的晶格常数b=9.1×10-11m,在掠射角ϕ=65°位置测得电子束的第一级反射峰值,求此电子波的波长λ.(2)用德布罗意公式计算此波长λ.(3)按此实验装置,想观测此电子束的第二级以上的反射峰值位置,应该怎么办?〔解〕(1)用k=1及上述数据代入布拉格公式(16.1.7)得:λ=2bsin ϕ/k=2bsin65°=2×9.1×10-11×0.906=1.65×10-10m .(2)这是用低能电子做实验,电子的速度v <<c ,可用经典动能公式m 0v 2/2=eU .此式可计算静止电子受到U=54V 电位差加速后的动能、速度和动量,并可代入德布罗意公式(16.1.5)求波长λ:v 2=2eU/m 0=2×1.6×10-19×54/9.11×10-31=19.0×1012m 2/s 2v =4.36×106m/s ,λ=h/m 0v =6.63×10-34/9.11×10-31×4.36×106=1.67×10-10m .(3)按照上述三个关系式:2bsin ϕ=k λ,λ=h/m 0v , m 0v 2/2=eU ,可得:sin ϕ=k λ/2b=kh/2bm 0v =kh/2b eU m 20≤1 (16.1.8)在上式中,b 、h 、m 0、e 均为常量.由于正弦函数sin ϕ不可能大于1,从上式可知,要提高电子波的衍射级数k ,就必须减小波长λ,也就是要增大电子速度v ,以及增大加速电位差U .假设在上述实验,要求观测到k=2级峰值,则代入(16.1.8)式得:k 2=2,k 2λ2/2b ≤1,即λ2≤2b/k 2=b=9.1×10-11m , v 2≥k 2h/2bm 0=6.63×10-34/9.1×10-11×9.11×10-31==8.0×106m/s ,U 2=m 0e 222v ≥9.11×10-31×(8×106)2/2×1.6×10-19=182V .同理,设令k 3=3,则λ3≤2b/k 3=(k 2/k 3)(2b/k 2)=(2/3)2b/k 2.即λ3≤(2/3)×9.1×10-11=6.07×10-11m .v 3≥k 3h/2bm 0=(k 3/k 2)k 2h/2bm 0=(3/2)×8.0×106=12.0×106m/sU 3=m 0e 223v ≥9.11×10-31×122×1012/2×1.6×10-19=410V .〔例题16.1C 〕某电子与某光子的波长相等,即λe =ϕλ.求它们的下列诸量的关系:(1)动量e p 与ϕp ;(2)总能e ε与ϕε;(3)质量m e 与ϕm ;(4)频率e ν与ϕν;(5)速度v 与c .〔解〕(1)按德布罗意公式:p=h/λ,∵λe =ϕλ,∴e p =ϕp . (2)按狭义相对论动量与能量的关系:c 2p 2=ε2-20E .由于光子的静能0E 0=ϕ,420e 2e 20e 2e 2e 2222c m E p c p c -ε=-ε==ε=∴ϕϕ.由于电子的静止质量20e m >0为已知值,420e 2e 2c m -ε=ε∴ϕ,ϕε<e ε. (3)总能关系式除以c 4可得质量关系式:e 20e 2e 2m m ,m m m <-=ϕϕ. (4)总能关系式除以h 2可得频率关系式:2420e 2e 2h /c m -ν=νϕ,e ν<νϕ. (5)∵e p =ϕp ,即m e v =ϕm c ,显然,v <c ,m e >ϕm .c m m 1c m m m c m /c m 2e 20e e 20e 2e e <-=-==ϕv .〔说明〕电子与光子的波长相等时,动量也相等,但电子的总能、质量、频率都大于光子的相同物理量,只是电子的速度v 肯定小于光速c .〔例题16.1D 〕一个质量m=10克,速率v =800米/秒的子弹,它的德布罗意波长λ=?〔解〕按德布罗意公式,λ=h/m v =6.63×10-34/0.01×800=8.29×10-35米. 从(表15.3a )可知,波长最短的电磁波——γ射线,其最短波长约为10-14米.上述快速运动子弹的波长约为10-34米,波长这么短不会显示出波动性.也就是说,宏观物体的运动不会显示波动性.。

物质波与德布罗意假说物质波与德布罗意假说是量子力学的重要基础理论,它们揭示了微观粒子的波粒二象性,对于解释微观世界的行为具有重要意义。

本文将介绍物质波和德布罗意假说的基本概念、实验证据以及其在量子力学中的应用。

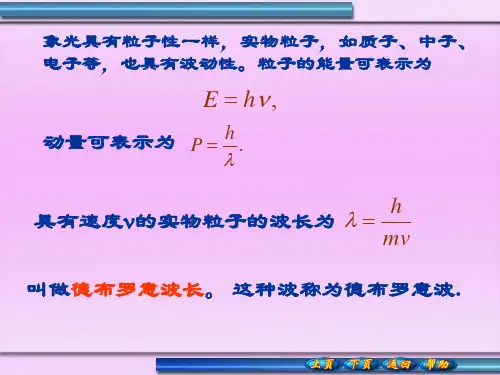

一、物质波的概念物质波是指微观粒子(如电子、中子等)具有波动性质的现象。

根据量子力学的理论,微观粒子不仅具有粒子的特性,还具有波动的特性。

这一概念最早由法国物理学家路易·德布罗意在1924年提出。

根据德布罗意的假说,微观粒子的波动性质可以用波长来描述,即德布罗意波长。

德布罗意波长的计算公式为λ = h / p,其中λ为德布罗意波长,h为普朗克常数,p为粒子的动量。

这个公式表明,动量越大的粒子,其德布罗意波长越短,波动性越不明显。

二、德布罗意假说的实验证据德布罗意假说的实验证据主要来自于电子衍射实验。

1927年,美国物理学家克林顿·戴维森和莱斯特·杰拉德·汤姆逊进行了一系列的电子衍射实验,验证了德布罗意假说的正确性。

在电子衍射实验中,他们使用了一台电子束发射装置,将电子束射向一个晶体样品。

通过观察电子束经过晶体后的衍射图样,他们发现电子束也会出现衍射现象,类似于光的衍射。

这一实验结果表明,电子具有波动性质,验证了德布罗意假说的正确性。

除了电子衍射实验,还有其他实验证据也支持了德布罗意假说。

例如,中子衍射实验、质子衍射实验等都观察到了类似的波动现象,进一步证实了物质波的存在。

三、物质波的应用物质波的发现对量子力学的发展产生了深远的影响,为解释微观粒子的行为提供了重要的理论基础。

物质波的应用主要体现在以下几个方面:1. 电子显微镜:电子显微镜是一种利用电子束代替光束进行成像的显微镜。

由于电子具有波动性质,其波长比光的波长要短得多,因此电子显微镜具有更高的分辨率,可以观察到更小的物体。

2. 量子力学:物质波的发现为量子力学的建立提供了重要的理论基础。

量子力学是研究微观粒子行为的理论体系,通过波函数描述微观粒子的状态和运动规律。

德布罗意波长公式:描述物质波波长的公式引言德布罗意波长公式是描述物质波波长的重要公式,由法国物理学家路易·德布罗意于1924年提出。

这一公式揭示了物质粒子在运动过程中具有波动性质的本质,对量子力学的发展起到了重要的推动作用。

本文将介绍德布罗意波长公式的推导过程、应用领域以及实验验证,帮助读者更好地理解这一重要概念。

一、德布罗意波假设的提出德布罗意波假设是德布罗意波长公式的理论基础。

根据这一假设,任何粒子,无论是光子还是物质粒子,在运动过程中都具有一定的波动性质。

德布罗意根据爱因斯坦的光量子假设,推测物质粒子也可能存在一种类似的波动性质。

二、德布罗意波长公式的推导德布罗意根据波动光学的理论,将光的波动性质与粒子的运动关联起来,建立了德布罗意波长公式。

这一公式描述了物质粒子的波长与其动量之间的关系。

公式的推导过程如下:1. 根据波动光学的理论,光的波长与频率之间存在以下关系:λ= c / f,其中λ表示波长,c表示光速,f表示频率。

2. 根据相对论的质能关系E = mc^2,其中E表示能量,m表示物质粒子的质量,c表示光速。

3. 根据爱因斯坦的能量动量关系E = hf,其中h表示普朗克常数,f表示光的频率。

4. 将第2步和第3步的公式联立,得到mc^2 = hf,进一步推导可得m = h / cλ,其中λ表示物质粒子的波长。

由此可见,德布罗意波长公式的推导基于光的波动性质、质能关系以及能量动量关系,为描述物质粒子的波动性质提供了理论基础。

三、德布罗意波长公式的应用德布罗意波长公式的应用涉及到多个领域,包括量子力学、物理化学、材料科学等。

1. 量子力学:德布罗意波长公式为量子力学提供了重要的理论基础。

根据这一公式,我们可以计算出物质粒子的波长,从而揭示其波动性质。

在量子力学的研究中,德布罗意波长公式常用于描述电子、中子、原子等微观粒子的波动性质。

2. 物理化学:德布罗意波长公式在物理化学领域的应用十分广泛。

波粒二象性§1 实物粒子的波动性§2 不确定关系1•汤姆逊(G.P.Thomson)实验(1927)电子通过金薄膜的衍射实验实验原理78电子的单缝、双缝、三缝和四缝衍射实验•约恩逊(Jonsson )实验(1961)质子、中子、原子、分子…也有波动性oA 05.0kV 50mμ1m μ3.0====λV d a 基本数据9德布罗意获1929年诺贝尔物理奖戴维逊、汤姆逊共获1937年诺贝尔物理奖10172.单电子双缝实验现代实验技术可以做到一次一个电子通过缝7个电子在观察屏上的图像100个电子在屏上的图像屏上出现的点说明了电子的粒子性18随着电子数目的增多在屏上逐渐形成了衍射图样说明“一个电子”就具有的波动性300020000700003.正确理解微观粒子的波粒二象性1) 粒子性•整体性•不是经典的粒子没有“轨道”概念2) 波动性•“可叠加性”有“干涉”“衍射”“偏振”现象•不是经典的波不代表实在物理量的波动193)结论:微观粒子在某些条件下表现出粒子性在另一些条件下表现出波动性两种性质虽寓于同一体中却不能同时表现出来20Werner Karl Heisenberg德国人1901-1976创立量子力学获得1932年诺贝尔物理学奖2336m/s kg 1020⋅=−x P MeV20=E •什么样的核可以把它束缚住呢?目前最稳定核的能量(最大的能量)是MeV8•结论:电子不是原子核的组成部分这就是说目前还没有能量是20MeV 的核。

德布罗意发现物质波

段新(网名:duanxinxyz)

德布罗意是法国国王的胞弟,先学习历史,后来转向攻读物理学博士。

爱因斯坦与德布罗意的交谈,使他深受启发,德布罗意逐渐接受了光具有波动和粒子两种本性的观念,并认为可以把此观念推广到一切实物粒子。

1924年,德布罗意根据对称的思想,采用类比方法,发现了实物的波动性,提出了物质波的理论。

他的想法大致是这样的发展过程:(1)自然界在许多方面具有明显对称性,如正电荷与负电荷、光与实物等;

(2)依据类比法,既然光具有粒子性和波动性,那么与光对称的实物也应具有波粒二象性;

(3)凡物质都有质量,据相对论质能关系式E=mc2 ,质量同能量相联系,因此凡物体均有能量;

(4)根据普朗克公式E=hν,能量总是同频率相联系的,有频率必有脉动,而脉动的粒子具有波动性,所以凡物质总是同一定波动性联系在一起,即所有物体在运动时都会产生一种波,其波长λ=h/p(p 为物体动量,h为普朗克常数)。

德布罗意运用物质波理论曾预言电子流穿过小孔时会形成衍射现象。

1925年,美国贝尔研究室的戴维逊、革末和英国发现电子的J·J·汤姆生的儿子G·P·汤姆生,通过实验先后获得了电子衍射

图样,并用科学测量证明其波长正好同德布罗意的预言相符。

因此,德布罗意荣获了1929年诺贝尔奖。

由此可见,科学创造具有诱发性,一个理论会诱发另一个理论的产生。

物质波与德布罗意假说物质波与德布罗意假说是量子力学的重要基础理论之一。

它由法国物理学家德布罗意于1924年提出,为后来的量子力学的发展奠定了基础。

本文将介绍物质波的概念、德布罗意假说的内容以及其在量子力学中的应用。

一、物质波的概念物质波是指物质粒子具有波动性质的现象。

在经典物理学中,物质被认为是由粒子组成的,其运动遵循牛顿力学的规律。

然而,德布罗意假说的提出改变了这一观念。

根据德布罗意假说,不仅电磁波具有粒子性质,物质粒子也具有波动性质。

德布罗意假说的核心思想是,对于具有动量p的物质粒子,存在一个与其相关的波长λ,即德布罗意波长。

这个波长与物质粒子的动量之间存在着简单的关系,即λ=h/p,其中h为普朗克常数。

这意味着物质粒子的波动性质与其动量密切相关。

二、德布罗意假说的内容德布罗意假说的提出,为量子力学的发展提供了重要的理论基础。

根据德布罗意假说,物质粒子的波动性质可以通过波函数来描述。

波函数是一个数学函数,它描述了物质波的性质,包括波的振幅、相位等信息。

德布罗意假说还提出了波函数的演化方程,即薛定谔方程。

薛定谔方程描述了物质波的演化规律,可以用来计算物质波在空间中的分布和变化。

通过求解薛定谔方程,可以得到物质波的波函数,从而得到物质粒子的波动性质。

德布罗意假说还指出,物质波的波函数的平方值,即波函数的模方,可以解释为物质粒子在空间中的概率分布。

这意味着物质粒子的位置、动量等物理量不再具有确定的值,而是具有一定的概率分布。

这与经典物理学中的确定性观念有所不同,体现了量子力学的概率性质。

三、物质波的应用物质波的概念和德布罗意假说的内容在量子力学中有广泛的应用。

首先,物质波的波函数可以用来描述粒子在空间中的运动和行为。

通过求解薛定谔方程,可以得到物质波的波函数,从而得到粒子的波动性质。

其次,物质波的波函数的模方可以解释为粒子在空间中的概率分布。

这意味着我们可以通过物质波的波函数来计算粒子在不同位置、不同动量下的概率分布,从而得到粒子的统计性质。

德布罗意与物质波1895年,德国物理学家伦琴发现了X 射线;二十世纪初叶,大批实验物理学家从事X 射线性质的研究;人们相继发现,X 射线、γ射线和β射线一样具有使气体电离的能力,这是该射线具有粒子性的实验佐证。

1912年,德国物理学家劳厄等人又发现了X 射线的衍射现象,从而证明该射线具有波动的特征。

这些互相矛盾的结果使当时的理论物理学家们困惑不解。

就这危机的时刻,法国物理学家路易斯·德布罗意(L .V .P .de .Broglie ,1892~1960)萌发了物质波的思想;他把普朗克的量子论与爱因斯坦的相对论结合起来,使物理学从困境中摆脱出来。

3、1 德布罗意物质波的思想路易斯·德布罗意,1892年8月15日出生于法国迪埃普一个显赫的贵族家庭,少年时期酷爱历史和文学,在巴黎大学学习法制史,大学毕业时获历史学土学位。

他的哥哥莫尔斯·德布罗意(Maurice de Broglie )是法国著名的物理学家,X 射线研究的先驱者。

德布罗意由于受到哥哥的熏陶,从而对自然科学产生了浓厚的兴趣。

接着,他在1910年读了著名物理学家彭加勒的著作。

这促使毅然从事文学走向了自然科学的道路。

1911年召开的第一届索尔维会议讨论的主要议题是量子理论的有关问题,会后出版了关于量子论的文集。

德布罗意看后深受鼓舞,他表示要以青春的活力醉心于这些已被深入研究而又饶有兴趣的问题。

立誓要不遗余力地去弄懂这些量子的真正本质。

1913年,他以出色的表现,获得了物理学硕士学位。

随着光的波粒二象性研究的深入,德布罗意进一步者出了粒子性和波动性的联系。

过去人们曾经习惯于把辐射看成波,把宏观客体者成是由粒子组成的。

既然现在我们已经知道,过去认为是波的辐射具有粒子性,那么,从自然界的对称性出发,是不是也应当认为,宏观客体也具有波动性呢?他说:“如果我们要想建立一个能同时解释光的性质和物质的性质的单一理论,那么在物质的理论中,犹如在辐射的理论中一样。