德布罗意波(物质波)

- 格式:ppt

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:30

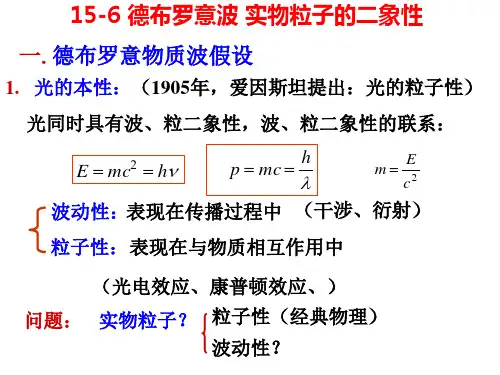

物质波与德布罗意假说物质波与德布罗意假说是量子力学的重要基础理论,它们揭示了微观粒子的波粒二象性,对于解释微观世界的行为具有重要意义。

本文将介绍物质波和德布罗意假说的基本概念、实验证据以及其在量子力学中的应用。

一、物质波的概念物质波是指微观粒子(如电子、中子等)具有波动性质的现象。

根据量子力学的理论,微观粒子不仅具有粒子的特性,还具有波动的特性。

这一概念最早由法国物理学家路易·德布罗意在1924年提出。

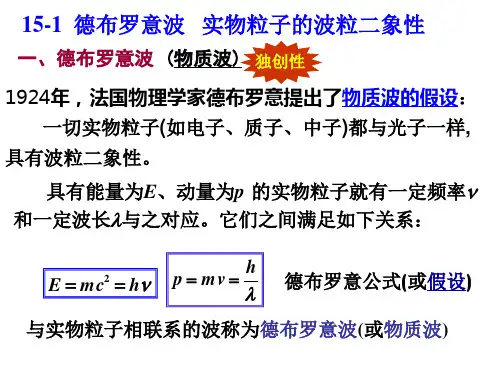

根据德布罗意的假说,微观粒子的波动性质可以用波长来描述,即德布罗意波长。

德布罗意波长的计算公式为λ = h / p,其中λ为德布罗意波长,h为普朗克常数,p为粒子的动量。

这个公式表明,动量越大的粒子,其德布罗意波长越短,波动性越不明显。

二、德布罗意假说的实验证据德布罗意假说的实验证据主要来自于电子衍射实验。

1927年,美国物理学家克林顿·戴维森和莱斯特·杰拉德·汤姆逊进行了一系列的电子衍射实验,验证了德布罗意假说的正确性。

在电子衍射实验中,他们使用了一台电子束发射装置,将电子束射向一个晶体样品。

通过观察电子束经过晶体后的衍射图样,他们发现电子束也会出现衍射现象,类似于光的衍射。

这一实验结果表明,电子具有波动性质,验证了德布罗意假说的正确性。

除了电子衍射实验,还有其他实验证据也支持了德布罗意假说。

例如,中子衍射实验、质子衍射实验等都观察到了类似的波动现象,进一步证实了物质波的存在。

三、物质波的应用物质波的发现对量子力学的发展产生了深远的影响,为解释微观粒子的行为提供了重要的理论基础。

物质波的应用主要体现在以下几个方面:1. 电子显微镜:电子显微镜是一种利用电子束代替光束进行成像的显微镜。

由于电子具有波动性质,其波长比光的波长要短得多,因此电子显微镜具有更高的分辨率,可以观察到更小的物体。

2. 量子力学:物质波的发现为量子力学的建立提供了重要的理论基础。

量子力学是研究微观粒子行为的理论体系,通过波函数描述微观粒子的状态和运动规律。

德布罗意物质波的概念

德布罗意物质波,也被称为德布罗意波,是法国物理学家路易·德布罗意在20世纪初提出的假设。

他提出,所有微观粒子,包括电子、质子、中子等,都同时具有波动的性质。

这种波动性质被称为“物质波”。

物质波的波动性质可以用波长来表示,其波长与粒子的动量成反比。

德布罗意认为,任何粒子都伴随着一种波动,波长λ等于普朗克常数h除以粒子动量p。

即,λ=h/p。

这个公式被称为德布罗意公式。

物质波的概念是量子力学的一个重要组成部分,它描述了微观粒子在空间中的分布和运动状态。

物质波的波动性质表现为粒子在空间中分布的概率,即粒子在某一位置出现的概率与该位置的波函数值成正比。

物质波的提出具有深远的影响。

它不仅解释了微观粒子的行为,而且为量子力学的发展奠定了基础。

物质波的概念在许多领域都有应用,包括高能物理、凝聚态物理、光学和电子显微镜技术等。

德布罗意与物质波1895年,德国物理学家伦琴发现了X 射线;二十世纪初叶,大批实验物理学家从事X 射线性质的研究;人们相继发现,X 射线、γ射线和β射线一样具有使气体电离的能力,这是该射线具有粒子性的实验佐证。

1912年,德国物理学家劳厄等人又发现了X 射线的衍射现象,从而证明该射线具有波动的特征。

这些互相矛盾的结果使当时的理论物理学家们困惑不解。

就这危机的时刻,法国物理学家路易斯·德布罗意(L .V .P .de .Broglie ,1892~1960)萌发了物质波的思想;他把普朗克的量子论与爱因斯坦的相对论结合起来,使物理学从困境中摆脱出来。

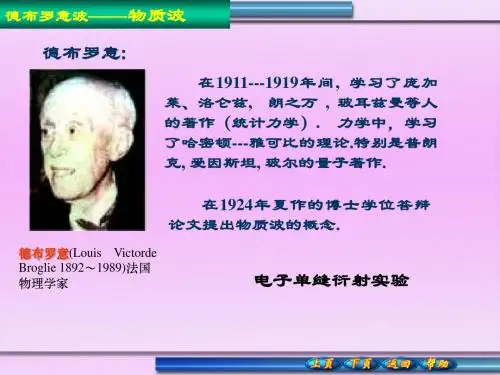

3、1 德布罗意物质波的思想路易斯·德布罗意,1892年8月15日出生于法国迪埃普一个显赫的贵族家庭,少年时期酷爱历史和文学,在巴黎大学学习法制史,大学毕业时获历史学土学位。

他的哥哥莫尔斯·德布罗意(Maurice de Broglie )是法国著名的物理学家,X 射线研究的先驱者。

德布罗意由于受到哥哥的熏陶,从而对自然科学产生了浓厚的兴趣。

接着,他在1910年读了著名物理学家彭加勒的著作。

这促使毅然从事文学走向了自然科学的道路。

1911年召开的第一届索尔维会议讨论的主要议题是量子理论的有关问题,会后出版了关于量子论的文集。

德布罗意看后深受鼓舞,他表示要以青春的活力醉心于这些已被深入研究而又饶有兴趣的问题。

立誓要不遗余力地去弄懂这些量子的真正本质。

1913年,他以出色的表现,获得了物理学硕士学位。

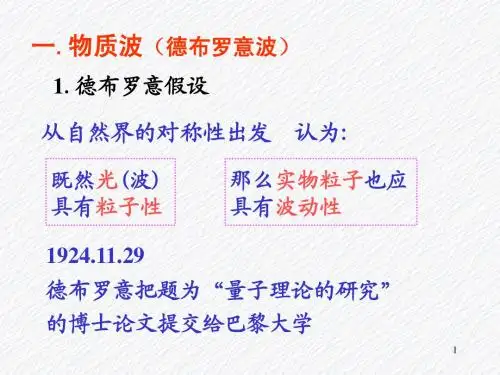

随着光的波粒二象性研究的深入,德布罗意进一步者出了粒子性和波动性的联系。

过去人们曾经习惯于把辐射看成波,把宏观客体者成是由粒子组成的。

既然现在我们已经知道,过去认为是波的辐射具有粒子性,那么,从自然界的对称性出发,是不是也应当认为,宏观客体也具有波动性呢?他说:“如果我们要想建立一个能同时解释光的性质和物质的性质的单一理论,那么在物质的理论中,犹如在辐射的理论中一样。

德布罗意与物质波理论德布罗意与物质波理论德布罗意开始研究物理学时,适逢现代物理学发生深刻革命的时期.1900年,普朗克研究黑体辐射时假定谐振子取分立的能量,提出量子的概念,由此出发,他推导出能够描述黑体辐射规律的普朗克黑体辐射公式.但是,人们并没有认识能量子的重要性,只把能量子看作仅仅是在支配物质和辐射相互作用过程中是合适的,频率为V的物质振子仅仅以hV的倍数发射或吸收能量.直到1905年,量子概念才发生了重要发展.1905年,爱因斯坦发表了题为《关于光的产生和转化的一个启发性观点》的论文,文中通过对黑体辐射的研究和论证,得到并提出了光量子的概念,并用它成功地解释了光电效应.这一工作的意义之一在于,光量子的概念是在分析和研究黑体辐射基础上得到的,表明量子概念具有比较普遍的意义.爱因斯坦认为:密度小的单色辐射,从其热现象方面的行为看,仿佛是由一些独立的能量所组成.本世纪初期,人们通过对X射线的研究认识到,X射线具有时而象波、时而象粒子的奇特性质.1913年,玻尔提出原子中的电子运动的量子化条件,原子中的电子只有可能进行某些运动,成功地解释了氢原子光谱.玻尔的量子化条件没有理论基础,是人为规定的.1919-1922年,法国物理学家布里渊提出了一个解释玻尔基于化条件的理论.布里渊把电子和波作为一个整体进行研出:要描述一个动点的运动,观察者必须将这一运动与一个非物质的、在同一方向上传播的正弦波联系起来.在观察者看来,这一波的频率等于上述动点的总能量除以普朗克常量h.同年10月8日,德布罗意发表关于物质波理论的第三篇论文《量子、气体运动理论以及费马原理》.文中阐述了波与粒子的对应关系,他假定与任何粒子相联系的相波,在空间任何点与粒子同相位.相波的频率与速度由粒子的能量和速度所决定.德布罗意的这三篇论文是物质波理论奠基工作的开端.继这三篇论文之后,德布罗意着手撰写他的博士论文《量子理论的研究》.1924年11月,德布罗意通过论文答辩,获博士学位.他的博士论文包括了近两年研究的一些成果,比较系统地论述了物质波理论,得到物质波的一些重要结果.德布罗意认为,任何运动着的物体都伴随着一种波动,而且不可能将物体的运动和波的传播分开,这种波称为相位波.存在相位波是物体的能量和动量同时满足量子条件和相对论关系的必然结果.德布罗意考虑静止质量为外、相对于静止观察者的速度为的粒子,他假设粒子是周期性内在现象的活动中心,它的频率,是普朗克常数,是粒子的内在能量.以狭义相对论原理和严格的量子关系式为基础,L.德布罗意通过严格论征得到:相位波的波长是,是普朗克常数,是相对论动量,这就是著名的德布罗意波长与动量的关系.此外,德布罗意把相位波的相速度和群速度(能量传递的速度)联系起来,证明了波的群速度等确定了群速度与粒子速度的等同性.他的这些研究成果形成了比较完整的物质波理论.德布罗意撰写论文时,他的哥哥(M.德布罗意)建议他的论文应包括实验部分,可是他没有采纳这个建议.他的物质波理论是在没有得到任何已知事实支持的情况下提出来的,这就使得答辩委员会对物质波的真实性存在疑虑,答辩委员会主席佩兰就提出了物质波如何用实验来证实的问题.对佩兰的提问,德布罗意回答:用晶体对电子的衍射实验验证物质波的存在是可能的.他的这个思想是早已形成的,他曾在1923年9月24日《光量子、衍射和干涉》一文中指出:从很小的孔穿过的电子束,可能产生衍射现象,这也许会成为在实验上验证物质具有波粒二象性的方法.他还曾向他哥哥的同事道维里叶提出做电子的衍射实验,后者因忙于电物理学的发展需要理论的和实验的两只脚向前迈进,现在理论这只脚已经先向前迈进了一步,这就给实验提出了研究课题.物质波理论提出后,如何从实验上证实物质波存在就成了人们关注的一个热点.按照德布罗意理论,经过几千伏加速电压的电子束,其波长数量级为10-10米,这与X射线的波长是同一个数量级,因而可以用晶体对电子的衍射实验验证物质波.德布罗意的理论一传到美国,就在纽约开始了显示电子衍射的实验.尽管这个实验开始并不是为验证波动理论而做的,但是到了1926年,这项工作的目的已经转变为验证物质波理论.1927年初,戴维森和革末通过实验发现,在镍晶体对电子的衍射实验中,有19个事例可以用来验证波长和动量之间的关系,而且每次都在测量精确度范围内证明了德布罗意公式的正确性.戴维森实验所用电子束的电子能量很低,仅有50-600电子伏特.同年G.P.汤姆逊用较高能量的电子做了晶体对电子束衍射的实验,他让电子能量为1000-8000电子伏特的电子束垂直射入赛玛哈、金、铂或铝等薄膜上,观测产生的衍射图样。