手少阴经络与腧穴详解

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:26

人体穴位图:十四经穴高清图解经穴指十四经上的腧穴。

十四经指中医经络学说中的十二正经(手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经、手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经、足太阴脾经、足厥阴肝经和足少阴肾经)加上督脉、任脉,共十四条经经络的统称。

经穴一共有361个。

本文详解男性人体穴位,十四条经络的穴位图谱。

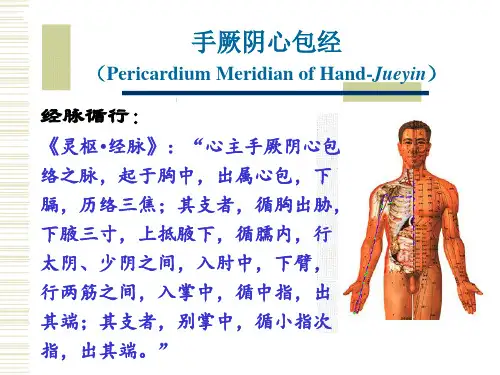

1、足太阳膀胱经穴位图主条目:足太阳膀胱经穴,位于足太阳膀胱经上的穴位左右各67个,共134个:2、足厥阴肝经穴位图主条目:足厥阴肝经穴;位于足厥阴肝经上的穴位左右各14个,3、足少阳胆经穴位图主条目:足少阳胆经穴;位于足少阳胆经上的穴位左右各44个,共88个:4、手少阴心经穴位图主条目:手少阴心经穴;位于手少阴心经上的穴位左右各9个,共18个:5、足太阴脾经穴位图共42个:6、手阳明大肠经穴位图主条目:手阳明大肠经穴;位于手阳明大肠经上的穴位左右各20个,共40个:7、手太阳小肠经主条目:手太阳小肠经穴;位于手太阳小肠经上的穴位左右各19个,共38个:8、手太阴肺经穴主条目:手太阴肺经穴;位于手太阴肺经上的穴位左右各11个,共22个:9、足阳明胃经穴位图主条目:足阳明胃经穴;位于足阳明胃经上的穴位左右各45个,共90个:10、手厥阴心包经穴位图主条目:手厥阴心包经穴;位于手厥阴心包经上的穴位左右各9个,共18个:11、足少阴肾经穴位图共54个:12、手少阳三焦经穴位图主条目:手少阳三焦经穴;位于手少阳三焦经上的穴位左右各23个,共46个:13、督脉穴位图主条目:督脉穴;位于督脉上的穴位有28个:14、任脉穴位图主条目:任脉穴位;位于任脉上的穴位有24个:会阴穴、子午流注十二时辰胆经子时(23:00-1:00)此时胆经最旺,摄生学认为:'肝之余气,泻于胆,聚而成精胆为中正之官,五脏六腑决定于胆气以壮胆,邪不能侵胆气虚则怯,气短,谋虑而不能决断'因而可知胆的重要性。

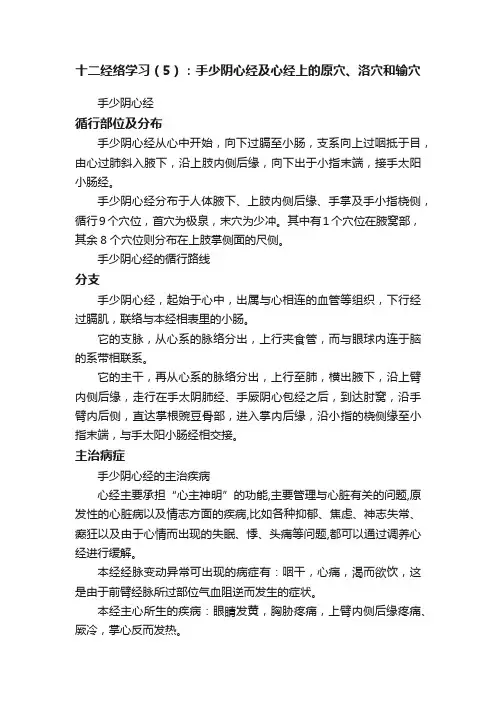

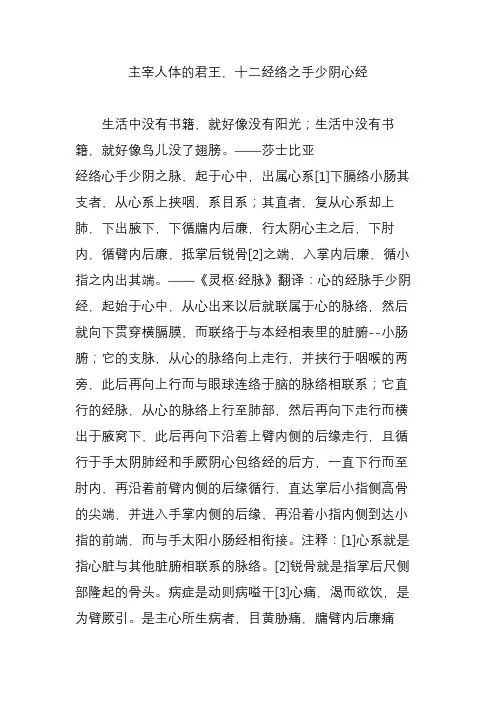

十二经络学习(5):手少阴心经及心经上的原穴、洛穴和输穴手少阴心经循行部位及分布手少阴心经从心中开始,向下过膈至小肠,支系向上过咽抵于目,由心过肺斜入腋下,沿上肢内侧后缘,向下出于小指末端,接手太阳小肠经。

手少阴心经分布于人体腋下、上肢内侧后缘、手掌及手小指桡侧,循行9个穴位,首穴为极泉,末穴为少冲。

其中有1个穴位在腋窝部,其余8个穴位则分布在上肢掌侧面的尺侧。

手少阴心经的循行路线分支手少阴心经,起始于心中,出属与心相连的血管等组织,下行经过膈肌,联络与本经相表里的小肠。

它的支脉,从心系的脉络分出,上行夹食管,而与眼球内连于脑的系带相联系。

它的主干,再从心系的脉络分出,上行至肺,横出腋下,沿上臂内侧后缘,走行在手太阴肺经、手厥阴心包经之后,到达肘窝,沿手臂内后侧,直达掌根豌豆骨部,进入掌内后缘,沿小指的桡侧缘至小指末端,与手太阳小肠经相交接。

主治病症手少阴心经的主治疾病心经主要承担“心主神明”的功能,主要管理与心脏有关的问题,原发性的心脏病以及情志方面的疾病,比如各种抑郁、焦虑、神志失常、癫狂以及由于心情而出现的失眠、悸、头痛等问题,都可以通过调养心经进行缓解。

本经经脉变动异常可出现的病症有:咽干,心痛,渴而欲饮,这是由于前臂经脉所过部位气血阻逆而发生的症状。

本经主心所生的疾病:眼睛发黄,胸胁疼痛,上臂内侧后缘疼痛、厥冷,掌心反而发热。

调理方法按揉极泉穴极泉穴,这是一个解郁的大穴。

假如大家因为情志因素出现心悸心慌,就可以弹拨极泉。

极泉在腋窝顶点,这里聚集着各种血管,大家可以把食指和中指并拢,伸入腋窝内按揉。

这样做可以帮我们宽胸理气、通经活络,缓解心烦心痛以及肩臂疼痛等症状。

睡'子午觉'“子时大睡,午时小憩”子时是晚上11点到次日凌晨1点,正是阳气将尽的时候,前面我们讲过,这时候是胆经当令,大家要上床就寝。

至于午时,是中午11点钟到下午1点,这时候阳气最盛,阴气衰弱,但这个时候也开始慢慢转阴了,阴阳转换。

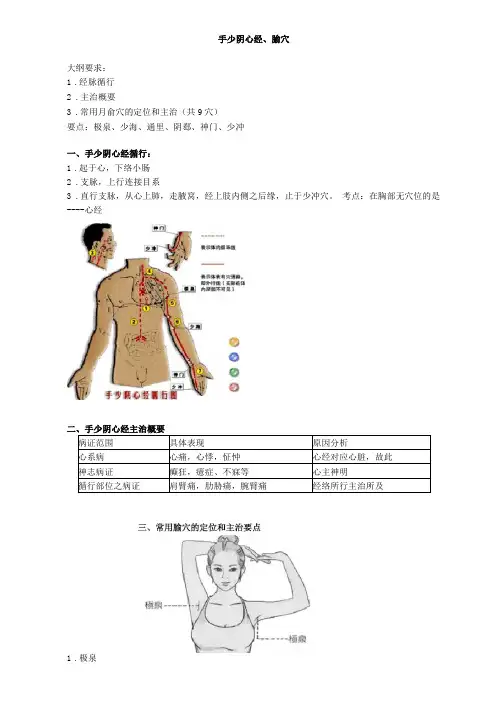

手少阴心经、腧穴大纲要求:1.经脉循行2.主治概要3.常用月俞穴的定位和主治(共9穴)要点:极泉、少海、通里、阴郄、神门、少冲一、手少阴心经循行:1.起于心,下络小肠2.支脉,上行连接目系3.直行支脉,从心上肺,走腋窝,经上肢内侧之后缘,止于少冲穴。

考点:在胸部无穴位的是----心经1.极泉【定位】在腋区,腋窝正中,腋动脉搏动处【极泉穴主治】①心痛、心悸等心疾(对应心脏,自然治心疾)②胁肋疼痛③肩臂疼痛、肘臂冷痛、上肢不遂等上肢病证(经络所行)④瘰病(特殊记忆一腋下淋巴结肿大)⑤上肢针麻用穴―-联系合谷穴,扶突穴之针麻【操作】避开腋动脉,直刺或斜刺0.5-0.8寸。

2.少海合穴【定位】在肘前区,横平肘横纹,肱骨内上髁前缘【少海穴主治】①心痛、癔症、癫狂、痫证等心病、神志病(心经之穴)②肘臂挛痛,麻木、手颤(腧穴所在,主治所及)③头项痛,腋胁痛(经络所行,主治所及)④瘰病(特殊记忆,极泉亦治,腋下淋巴结肿大)【操作】直刺0.5〜1寸。

手少阴心经---少海,手太阳小肠经---小海3.通里络穴【定位】在前臂前区,腕掌侧远端横纹上1寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘【通里穴主治】①心悸、怔忡等心病(心经之穴,自然治心脏问题)②舌强不语、暴喑等舌窍病证(心开窍于舌)③肘臂挛痛、麻木、手颤等上肢病证(腧穴所在主治所及)【操作】直刺0.5〜1寸。

4.阴郄郄穴【定位】在前臂前区,腕掌侧远端横纹上0.5寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘【主治】①心痛、心悸、惊恐等心病(心经之穴,自然治疗心疾)②吐血,衄血等血证(郄穴治急证,阴经郄穴主血证)③骨蒸盗汗(汗为心之液)【操作】直刺0.3〜0.5寸。

心绞痛主穴:二戏贪官失眠主穴:三阴照百会,神脉安眠5.神门输穴;原穴【定位】在腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处【神门穴主治】①心痛、心烦、惊悸、怔忡等心疾(天职)②不寐、健忘、痴呆、癫狂痫等神志病(心主神明)③胸胁痛(经络所行,主治所及)【操作】直刺0.3〜0.5寸6.少冲井穴【定位】在手指,小指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸【主治】①心悸、心痛等心病(心经之穴治心病)②癫狂、昏迷等神志病(心主神明)③目赤④热病(井穴大多能泻热)⑤胸胁痛手少阴心经穴位:第十二单元手太阳小肠经腧穴大纲要求:1.经脉循行2.主治概要3.常用月俞穴的定位和主治(共19穴)要点:少泽,后溪,养老,支正,天宗,颧髅,听宫一、手太阳小肠经循行:1.起于小指尺侧端之少泽穴一沿上肢后外侧上行,绕肩胛,交大椎穴一入缺盆,络心一下行属小肠2.支脉:从缺盆分出,沿颈部,上面部,到目外眦一入耳,止于听宫穴3.另一支脉从颊部分出,至目内眦考点:既到目内眦,又到目外眦的是小肠经!三、常用腧穴的定位和主治要点1.少泽井穴【定位】在手指,小指末节尺侧,指甲根角侧上方0.1寸【少泽穴主治】①肩臂后侧痛、小指麻木疼痛等上肢病证(循行)②乳痈、乳少等乳疾(催乳要穴!特殊记忆)③昏迷、癫狂等神志病证(井穴共有功效)⑷头痛、目翳、咽喉肿痛、胬肉攀睛、耳聋耳鸣等头面五官病证——(经络所行主治所及)【操作】斜刺0.1寸,或点刺放血;孕妇慎用。

主宰人体的君王,十二经络之手少阴心经生活中没有书籍,就好像没有阳光;生活中没有书籍,就好像鸟儿没了翅膀。

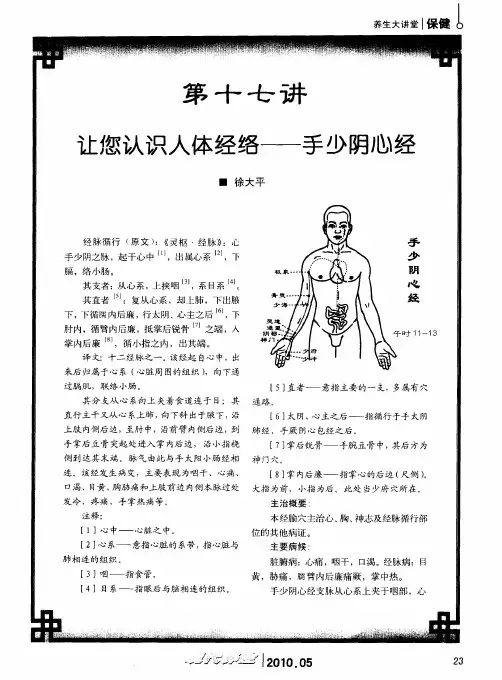

——莎士比亚经络心手少阴之脉,起于心中,出属心系[1]下膈络小肠其支者,从心系上挟咽,系目系;其直者,复从心系却上肺,下出腋下,下循牖内后廉,行太阴心主之后,下肘内,循臂内后廉,抵掌后锐骨[2]之端,入掌内后廉,循小指之内出其端。

——《灵枢·经脉》翻译:心的经脉手少阴经,起始于心中,从心出来以后就联属于心的脉络,然后就向下贯穿横膈膜,而联络于与本经相表里的脏腑--小肠腑;它的支脉,从心的脉络向上走行,并挟行于咽喉的两旁,此后再向上行而与眼球连络于脑的脉络相联系;它直行的经脉,从心的脉络上行至肺部,然后再向下走行而横出于腋窝下,此后再向下沿着上臂内侧的后缘走行,且循行于手太阴肺经和手厥阴心包络经的后方,一直下行而至肘内,再沿着前臂内侧的后缘循行,直达掌后小指侧高骨的尖端,并进入手掌内侧的后缘,再沿着小指内侧到达小指的前端,而与手太阳小肠经相衔接。

注释:[1]心系就是指心脏与其他脏腑相联系的脉络。

[2]锐骨就是指掌后尺侧部隆起的骨头。

病症是动则病嗌干[3]心痛,渴而欲饮,是为臂厥引。

是主心所生病者,目黄胁痛,牖臂内后廉痛厥,掌中热痛。

——《灵枢·经脉》翻译:手少阴心经之经气发生异常的变动,就会出现咽喉干燥,头痛,口渴而想要喝水等症状,这样的病证就叫做臂厥证。

手少阴心经上的腧穴主治心脏所发生的疾病,其症状是眼睛发黄,胁肋疼痛,上臂及下臂的内侧后缘处疼痛、厥冷,掌心处发热、灼痛。

注释:[3]嗌干嗌,音易,就是指食道的上口。

嗌干,就是指食道上口之咽喉部有干燥的感觉。

[4]臂厥就是指因手臂的经脉之气厥逆上行而导致的病证。

调理为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,禾盛不虚,以经取之。

盛者寸口大再倍于人迎,虚者寸口反小于人迎也。

——《灵枢·经脉》翻译:治疗上面这些病证时,属于经气亢盛的就要用泻法,属于经气不足的就要用补法;属于热的就要用速针法,属于寒的就要用留针法;属于阳气内衰以致脉道虚陷不起的就要用灸法;既不属于经气亢盛也不属于经气虚弱,而仅仅只是经气运行失调的,就要用本经所属的腧穴来调治。

手少阴心经常用穴位临证实用通解手少阴心经常用穴位临证实用通解经脉循行:《灵枢·经脉》:心手少阴之脉,起于心中,出属心系下膈,络小肠。

其支者,从心系,上挟咽,系目系;其直者,复从心系,却上肺,下出腋下,下循臑内后廉,行太阴、心主之后,下肘内,循臂内后廉,抵掌后锐骨之端,入掌内后廉,循小指之内,出其端。

经穴歌决:九穴午时手少阴,极泉清灵少海深;灵道通里阴郗邃,神门少腹少冲寻。

本经经穴分布于腋下,上肢掌面侧之尺侧缘和小指之桡侧端。

首穴极泉,末穴少冲,左右各9穴。

本经临证常用腧穴:1. 极泉穴名释义:高及甚为极,君为日极,如登极,取至高无上之意。

穴在腋下筋间动脉,入胸中,为手少阴心脉之腧穴。

心者,君主之官。

其穴甚高,如君登极,至高无上。

心脉流注,似泉下水流,故名极泉。

《会元针灸学》:极泉者,极者极深,泉是水泉也,心阳化液,由心系通肺出腋下,心火生脾土,而续交经之孔窍,相酬以甘液,故名极泉。

主治:《铜人腧穴针灸图经》:治心痛干呕,四肢不收,咽干烦渴,臂肘厥寒,目黄胁下满痛。

《针灸大成》:主臂肘厥寒,四肢不收,心痛干呕,烦渴,目黄,胁满痛,悲愁不乐。

本经经穴主治心、胸、神志病、血证,以及经脉循行部位之其它病症。

操作:一般采用指切进针法,用押手将动脉轻推向后,避开腋动脉,针尖向后上方直刺0.5寸左右,以局部酸胀为度。

应用经验:(1)治疗腋臭以三棱针微泻出血,可治疗腋臭。

(2)治疗外伤性臂丛神经损伤取穴以极泉为主穴,配以肩髃、曲池、手三里、外关、合谷、后溪、中渚。

在取极泉时,让患者屈肘抬臂,肘与肩平,在腋窝外上方两筋间进针,直刺2寸左右,施雀啄法,使触电样针感到达手指,其它穴用补法,留针30分钟,每10分钟行针1次。

每日1次,10次1疗程。

(3)治疗中风后遗症《中国针灸》1995年第3期报道:“醒脑开窍”针法治疗中风后遗症,主穴为内关、人中、三阴交;上肢不遂加极泉、尺泽、合谷,下肢不遂加委中、三阴交。

经络与腧穴手太阴肺经:肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上隔属肺,从肺系,横出腋下,下循臑内,行少阴心主之前,下肘中,循臂上骨下廉,入寸口,上鱼,循鱼际,出大指之端。

其支者,从腕后,直出次指内廉,出其端。

中府云门天府地,侠白尺泽到孔最。

列缺经渠都属肺,太渊鱼际少商毕。

手阳明之脉:大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃之前廉,上出于柱骨之会上,下入缺盆,络肺,下隔,属大肠。

其支者,从缺盆,上颈,贯颊,入下齿中,交人中,左之右,右之左,上夹鼻孔。

手阳明穴起商阳,二间三间合谷藏,阳溪偏历温溜长,下廉上廉手三里,曲池肘髎五里近,臂臑肩颙巨骨,当天鼎扶突禾髎接,鼻旁五分号迎香。

足阳明之脉,畏足阳明之脉,起于鼻之交頞中,旁约太阳之脉,下循鼻外,入上齿中,还出夹口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际,至额颅。

其支者,从大迎前,下人迎,循喉咙,入缺盆,下隔,属胃,络脾。

其直者,从缺盆下乳内廉,下夹脐,下气衔中。

其支者,起于胃口,下循腹里,下至气衔中而合,以下髀关,抵伏兔,下膝髌中,下循胫外廉,下足附,入中指内间。

其支者,别跗上,入大指间,出其端。

足太阴之脉:脾足太阴之脉,起于大趾之端,循指内侧白肉际,过核骨后,上内髁前廉,上踹内,循胫骨后,交厥阴之前,上膝股内前廉,入腹,属脾,络胃,上隔,夹咽,连舌本,散舌下。

其支者,复从胃别,上隔,注心中。

脾之大络,名曰大包,出渊腋下三寸,布胸胁。

手少阴经脉:心手少阴之脉,起于心中,出属心系,下隔,络小肠。

其支者,从心系,上咽,系目系。

其直者,复从心系,却上肺,下出腋下,下循臑内后廉,行太阴,心主之后,下肘内,循臂内后廉,抵掌骨后锐骨之端,入掌内后廉,循小指之内,出其端。

手太阳经脉:小肠手太阳之脉,起于小指之端,循手外侧,上腕,出踝中,直上循臂骨下廉,出肘中内侧两骨之间,上行臑外后廉,出肩解,绕肩上,入缺盆,络心,循咽下膈,抵胃,属小肠。