典籍英译

- 格式:doc

- 大小:185.30 KB

- 文档页数:10

典籍英译一、引言典籍,是指中国古代文化遗产中的重要著作,包括诸多经典文集、史书典籍以及哲学、文学等方面的经典著作。

这些典籍记录了中华民族的智慧和文化传承,对后世产生了深远的影响。

然而,由于时代和语言的差异,现代读者对于典籍的直接阅读和理解存在一定困难。

因此,进行典籍的英译工作,不仅可以促进中华文化的传播,也能够让世界各地的读者更好地了解中国古代文化的精髓。

二、典籍英译的重要性1.促进文化交流:通过典籍的英译,可以将中国古代文化与世界各地的读者进行有效的沟通和交流,增进文化互鉴和理解。

2.传承中华民族智慧:典籍是中华民族智慧的结晶,通过英译工作,可以将这些智慧传承给后世,让更多人受益。

3.丰富国际文化景观:典籍的英译有助于丰富和拓展国际文化景观,让全球读者更好地了解中国的历史和文化。

三、典籍英译的挑战1.文化差异:中华古代文化和现代西方文化之间存在较大差异,英译工作需要在充分理解原文的基础上,注重文化差异的体现和传达。

2.语言难度:典籍语言常常古奥晦涩,语言形式复杂,对翻译者的英语水平要求较高,需要充分考虑上下文以保证翻译的准确性和流畅度。

3.译者素质:典籍英译需要具备优秀的中英文翻译技巧和深厚的文化底蕴,需要译者经过专业训练和长期积累才能胜任。

4.目标受众:不同的英译版本可能面向不同的受众群体,需要根据目标受众的需求和背景进行调整和适应。

四、典籍英译的方法1.传统翻译方法:传统翻译方法侧重于词句的对应和精确,强调原文意思的准确表达。

这种方法适用于典籍的直译和注释,可以保留原文的风格和文化内涵。

2.注重流畅度:典籍的英译需更加注重文学性和可读性,以适应现代读者的阅读习惯和口味。

3.结合译后评析:典籍的英译可以结合译后评析,即在翻译完成后进行解读和分析,以确保翻译的准确性和质量。

4.多视角参考:典籍的英译可以多角度参考,借鉴不同译者的翻译成果和解读,以提高翻译的准确度和质量。

五、典籍英译的案例1.論語(The Analects):《論語》是一本集中了孔子及其弟子言行的记录,是儒家文化的经典作品。

中国文化典籍英译Introduction:Chinese culture is rich and diverse, with a long history that dates back thousands of years. One of the most important aspects of Chinese culture is its literature, which includes a vast collection of classical texts known as "典籍" (diǎnjí). These texts cover a wide range of topics, including philosophy, history, poetry, and more. Translating these cultural treasures into English is crucial for promoting cross-cultural understanding and sharing Chinese wisdom with the world. In this text, we will explore the standard format and guidelines for translating Chinese cultural classics into English.1. Understanding the Cultural Context:Before starting the translation process, it is essential to have a deep understanding of the cultural context surrounding the text. This includes knowledge of Chinese history, philosophy, and literary traditions. Familiarize yourself with the time period in which the text was written, the author's background, and the societal influences that shaped the work. This understanding will help you accurately convey the intended meaning and nuances of the original text in English.2. Accuracy and Faithfulness to the Original:When translating Chinese cultural classics, it is crucial to prioritize accuracy and faithfulness to the original text. Pay close attention to the author's style, syntax, and word choices. Strive to retain the original meaning while adapting it to the target language. Avoid adding personal interpretations or biases that may distort the author's intentions. A faithful translation will preserve the essence of the original work and allow readers to experience the beauty and depth of Chinese culture.3. Language and Style:Translating Chinese cultural classics into English requires a mastery of both languages. The translator should possess a strong command of Chinese and Englishgrammar, vocabulary, and syntax. It is important to choose appropriate English equivalents for Chinese idioms, metaphors, and cultural references. Consider the target audience and aim for a style that is accessible and engaging. Maintain a balance between preserving the original text's literary qualities and ensuring readability for English-speaking readers.4. Footnotes and Annotations:Chinese cultural classics often contain references to historical events, figures, and cultural practices that may be unfamiliar to non-Chinese readers. To provide necessary context and enhance understanding, footnotes and annotations can be added to the translated text. Footnotes should be concise and provide explanations or additional information without interrupting the flow of the main text. Annotations can be used for more extensive explanations or discussions of specific cultural elements.5. Consistency and Coherence:Maintaining consistency and coherence throughout the translation is essential. Use consistent terminology for recurring concepts, names, and phrases. Pay attention to the logical flow of ideas and ensure that the translated text reads smoothly and coherently. Consider the overall structure of the text and how individual sections relate to each other.A well-structured translation will help readers navigate the complexities of the original work and fully appreciate its cultural significance.6. Editing and Proofreading:Once the translation is complete, thorough editing and proofreading are necessary to ensure accuracy and quality. Review the translated text for any grammatical errors, typos, or inconsistencies. Verify that the translation accurately reflects the original text's meaning and intent. Consider seeking feedback from native speakers or experts in the field to further refine the translation. A well-edited and polished translation will enhance its credibility and readability.Conclusion:Translating Chinese cultural classics into English is a challenging yet rewarding endeavor. It requires a deep understanding of both Chinese and English languages, as well as a profound knowledge of Chinese history and culture. By following the standard format and guidelines outlined above, translators can accurately convey the beauty and wisdom of Chinese literature to a global audience. Through these translations, we can bridge cultural gaps and foster a greater appreciation for the richness of Chinese culture.。

中国哲学典籍的英译方法一、中国哲学典籍英译的诠释方法(一)概念史和思想史相结合的诠释方法对中国哲学典籍的正确解读,是翻译的第一步。

首先要求我们对中国哲学发展史的整体脉络有较为清晰的认识,特别是要认识到中国哲学典籍正是在对元典的持续性的阐释过程中不断产生的经典文本。

因此,从哲学概念和诠释者的历时性上考察经典文本,把握元典文本的“客观原义”以与在其后历代诠释者的“诠释意义”。

要把经典还原到相应的历史背景中把握其含义,即采用“概念史的研究方法”和“思想史的研究方法”(P20)。

所谓“概念史的研究方法”,以儒家经典为例,是指紧扣儒学史中的重要概念或术语,一方面潜回元典对这些术语进行音读、训诂以与名物的考辨与疏通,理解其基本的概念意义,即是中国传统的考据之学,另一方面观察同一概念或术语在儒学发展的不同历史时期的诠释意义,与其同其他哲学派别之间的差异。

“思想史的研究方法”是把对经典的诠释,放置在诠释者所处的历史脉络中加以分析,“从而将经典诠释者身处的时空情境,与其诠释言论的历史背景与具体含义加以解明。

”(P15)下面就以如何理解朱熹的着作为例,用概念史和思想史相结合的方法,具体探讨中国哲学典籍英译的诠释方法。

(二)对朱熹理学的“概念史”诠释朱熹在中国儒学发展史上的地位功不可没,他通过对《大学》《中庸》《论语》《孟子》等元典的重新诠释,才有了对后世影响深远的《四书》,并且建立了以“天理”为核心概念的哲学体系,是儒学发展的新阶段。

朱熹也是中国哲学史上第一位明确提出解经方法的哲学家,他不仅注重义理的发掘,同时也没有摒弃对章句的训诂,潘德荣(P57)认为朱熹把“意义整体的圆融和谐确立为对经典的理解之方法论的基本原则”。

朱熹的哲学着作包括《四书章句集注》《近思录》《朱子语类》等,都是在对元典文本的深入阐释的过程中,发展出的新的哲学理念,因此,诠释朱熹的哲学思想,必须要潜回到相应的历史背景,把握儒学动态的发展过程。

作为典籍英译者,从某种意义上,我们也是典籍的诠释者,特别是经典的跨文化诠释者,但我们的任务不是像朱熹那样的哲学家,要去发展或建立新的哲学体系,而是要努力做到如何忠实地再现不同历史阶段的哲学典籍的内涵,并且要立足当下,使中国哲学典籍在新的时代背景下参与世界哲学之间的对话,使中国文化的精神在异域发扬光大。

庖丁解牛《庄子》庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖至此乎?”庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。

始臣之解牛之时,所见无非牛者。

三年之后,未尝见全牛也。

方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。

虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。

动刀甚微,謋然已解,如土委地。

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

”文惠君曰:“善哉,吾闻庖丁之言,得养生焉。

”注释:踦(yǐ ):支撑,接触。

这里的意思是宰牛时抬起一条腿,用膝盖抵住牛。

盖:同“盍”,亦即“何”,何,怎样。

道:天道,自然的规律。

进:超过。

遇:会合,接触官知:这里指视觉。

神欲:指精神活动。

天理:指牛体的自然的肌理结构。

批:击,劈开。

郤:空隙。

导:顺着,循着,这里有导入的意思。

窾(kuǎn):空。

因:依。

固然:指牛体本来的结构。

技经:犹言经络。

技,据清俞樾考证,当是“枝”字之误,指支脉。

经,经脉。

肯:紧附在骨上的肉。

綮(qìng):筋肉聚结处。

技经肯綮之未尝,即“未尝技经肯綮”的宾语前置。

軱(gū):股部的大骨。

割:这里指生割硬砍。

族:众,指一般的。

折:断,指用用刀折骨。

发:出。

硎(xíng):磨刀石。

节:关节。

间:间隙。

恢恢乎:宽绰的样子。

族:指(筋骨)交错聚结处。

怵(chù)然:害怕的样子,这里指小心翼翼的样子謋(huî):骨肉分离的声音委地:委:卸落,坠下。

散落在地上踌躇满志:悠然自得心满意足。

善刀:善通“缮”,修治,这里是拭擦的意思。

中国学者进入典籍英译领域的时间相对较晚解析题目(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立、或在中国合作者帮助下完成的。

传教士以降的西方译者为中国典籍的异域传播做出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。

此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。

然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。

我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。

在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克斯翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。

这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。

在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)材料二:翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。

从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。

为证此言,举个背信弃“意”的例子。

《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。

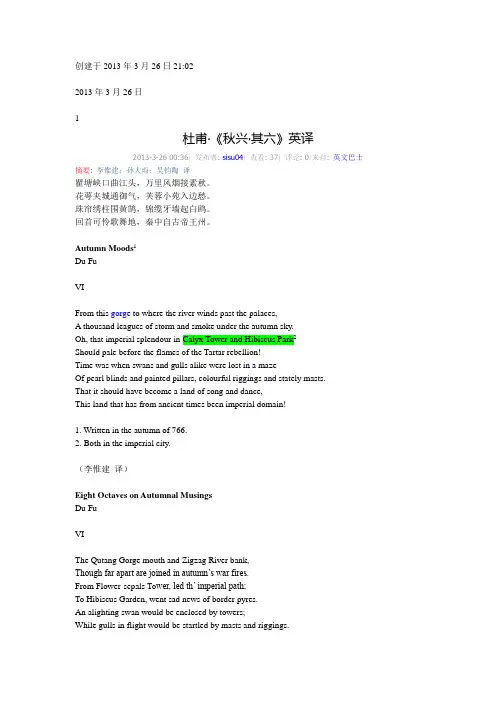

创建于2013年3月26日21:022013年3月26日1杜甫·《秋兴·其六》英译2013-3-26 00:36|发布者: sisu04|查看: 37|评论: 0|来自: 英文巴士摘要: 李惟建;孙大雨;吴钧陶译瞿塘峡口曲江头,万里风烟接素秋。

花萼夹城通御气,芙蓉小苑入边愁。

珠帘绣柱围黄鹄,锦缆牙墙起白鸥。

回首可怜歌舞地,秦中自古帝王州。

Autumn Moods1Du FuVIFrom this gorge to where the river winds past the palaces,A thousand leagues of storm and smoke under the autumn sky.Oh, that imperial splendour in Calyx Tower and Hibiscus Park2Should pale before the flames of the Tartar rebellion!Time was when swans and gulls alike were lost in a mazeOf pearl blinds and painted pillars, colourful riggings and stately masts.That it should have become a land of song and dance,This land that has from ancient times been imperial domain!1. Written in the autumn of 766.2. Both in the imperial city.(李惟建译)Eight Octaves on Autumnal MusingsDu FuVIThe Qutang Gorge mouth and Zigzag River bank,Though far apart are joined in autumn’s war fires.From Flower-sepals To wer, led th’ imperial path;To Hibiscus Garden, went sad news of border pyres.An alighting swan would be enclosed by towers;While gulls in flight would be startled by masts and riggings.But look back! what a pity is the site of dance and song;This old terrain is from ages past the land of our kings.(孙大雨译)Reflections in the AutumnDu FuTween Qutang Gorge here and Winding River there,Along ten thousand miles, haze bears the autumn air. 1There’s Royal Lane from Calyx Chamber to LotusThe Park where to from the borders came the news rebellious. 2The beaded screens and columns round the yellow swans,Before the boats with ivory masts white gulls swarm.It’s sad to look back at the place of dance and songs,In Mid Qin, the e’er since ancient times, there were dynasts’ towns. 31. Qutang Gorge is like the throat from where the Yangtze River flows out of Sichuan Province. The Winding River flows out of Sichuan Province. The Winding River was a pleasure resort in Chang-an. Tu Fu’s thought linked the two places together.2. The Calyx Chamber was a building in the Palace from where there was a lane leading to the Lotus Park by the Winding River. The lane was specially built with a wall at each side. Passing through the lane, Emperor Xuanzong with his concubine Yang frequented the Park and the news of the rebellion of An Lushan was reported to him at that time.3. Herein Tu Fu reflected the pompous views at the Winding River.4. Mid Qin was a district where several dynasties before Tang had settled their capitals. Tu Fu elliptically alluded here to the rises and falls in history.(吴钧陶译)2 冯延巳·《鹊踏枝·花外寒鸡》英译2013-3-19 01:37|发布者: sisu04|查看: 86|评论: 0|来自: 英文巴士摘要: Daniel Bryant 译花外寒鸡天欲曙,香印成灰,起坐浑无绪。

传播学视角下典籍英译探讨典籍英译是指将中文典籍翻译成英文,以便更广泛地传播给国际读者。

这是一项涉及到语言、文化、传媒等多个层面的复杂任务,需要在传播学的视角下进行深入思考和研究。

首先,在进行典籍英译之前,需要考虑到翻译目标受众的特点和需求。

不同国家和地区的读者对于文化背景、知识水平等方面都存在差异,因此在翻译过程中需要考虑到这些差异,尽可能地使译文能够适应不同的受众需求。

其次,传播学视角下进行典籍英译时,需要平衡翻译的忠实性和传播的可接受性。

典籍作为文化遗产,具有独特的历史和文化价值,因此在翻译中需要尽可能地保持原著的内涵和风采。

然而,传播的目的是为了让更多的人了解和接触到典籍,因此在翻译中也需要考虑到传播的可接受性,使译文更易于被读者理解和接受。

同时,典籍英译还需要注重文化转化和本土化的处理。

由于中西方文化存在差异,典籍的翻译可能涉及到很多文化难题,如意象、象征等方面的转化。

在这种情况下,传播学视角要求翻译者要充分理解原著的文化内涵,同时考虑到目标文化的接受能力,通过文化转化和本土化的手法,使译文更好地融入目标文化环境。

此外,典籍英译还需要充分利用传媒平台和技术手段,以实现更广泛的传播效果。

随着互联网和新媒体的发展,翻译作品可以通过多种渠道传播,如电子书、网站、社交媒体等。

翻译者可以利用这些媒介和技术手段,将译作推广给更多的读者,提高典籍的传播力和影响力。

最后,典籍英译的传播学视角还要考虑到留存性的问题。

传播并不仅仅是一种单向流动的过程,而是需要达到持久并有效的效果。

为了保持翻译作品的可持续传播力,翻译者还需要考虑到如何让读者保持对典籍的兴趣和关注,以及如何通过其他渠道与读者建立互动和沟通,以增强传播的效果和影响力。

综上所述,在典籍英译中,传播学的视角对于指导和促进翻译工作起到重要的作用。

通过考虑目标受众的特点和需求,平衡忠实性和可接受性,处理文化转化和本土化的问题,充分利用传媒平台和技术手段,以及注重留存性的处理,可以更好地实现典籍的传播目标,使典籍在国际传播中发挥更大的作用。

典籍英译简明教程《典籍英译简明教程》一、引言中国典籍是中华文化的瑰宝,其中蕴含着丰富的哲学思想、道德观念、艺术精髓。

然而,由于语言、文化等方面的差异,这些典籍的翻译难度较大。

因此,本教程旨在为学习者提供一套简明易懂的典籍英译方法,帮助大家更好地理解和欣赏中国典籍。

二、基本原则1. 尊重原意:在翻译过程中,应尽可能保留原典籍中的文化意象和表达方式,避免过于直译,以免造成误解。

2. 流畅易懂:译文应符合英语表达习惯,易于读者理解。

3. 适度创新:在必要情况下,可以对原典籍中的表达进行适当创新,以适应现代英语读者的阅读习惯。

三、常见技巧1. 词义选择:根据英语读者的理解能力,选择恰当的英语词汇和词义。

2. 增词法:对于一些特殊文化意象和古汉语表达,可以适当增加解释性词语,帮助读者理解。

3. 省略法:对于一些不必要或难以理解的细节,可以略过不译。

4. 句式调整:根据英语表达习惯,调整句式和语序,使译文更加流畅易懂。

四、案例分析以下是一些典籍英译案例的分析和讨论:1. “三人行,必有我师”译文:There will always be teachers among us if we walk with three or four others. 分析:此句采用增词法,增加了“among us”以使译文更加流畅易懂。

同时,句式调整也使得译文更加符合英语表达习惯。

2. “父母在,不远游”译文:If your parents are alive, do not go far away for a long time. 分析:此句采用直译的方法,保留了原典籍中的文化意象和表达方式。

同时,也注意到了英语读者的理解能力,使用了简单易懂的词汇和句式。

3. “天行健,君子以自强不息”译文:The heavens move steadily and thus inspire us to persevere in our efforts to be like a noble person. 分析:此句采用了意译和适当创新的方法。

典籍英译课程案例以下是一个典籍英译课程的案例:原文:《论语》中的一段话:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”英译:The Analects of Confucius says, "Isn't it a pleasure to learn and practice the truth in a timely manner? Isn't it a joy to have friends come from afar? Isn't it a gentleman not to be angry when others don't understand him?"翻译解析:这个译文基本上是正确的,准确地传达了原文的含义,但在表述的地道性方面可以继续提升。

1. “学而时习之,不亦说乎?”的译文由“Isn't it a pleasure to learn and practice the truth in a timely manner?”调整为“Isn't it delightful to learn and re-experience the truth at appropriate times?”,这样更符合英语表达习惯,更能传达原文的意境。

2. “有朋自远方来,不亦乐乎?”的译文由“Isn't it a joy to have friends come from afar?”调整为“Isn't it wonderful to have friends come from afar?”,这样更符合英语表达习惯,更能传达原文的意境。

3. “人不知而不愠,不亦君子乎?”的译文由“Isn't it a gentleman not to be angry when others don't understand him?”调整为“Isn't it the mark of a true gentleman not to be angered when others fail to appreciate him?”,这样更符合英语表达习惯,更能传达原文的意境。

近五年中国典籍英译研究概况如果把文化看作一个民族的各项活动:物质的和精神的,那么哲学是思想的、精神的文化。

哲学可以创造文化,代表着文化理想。

(成中英,:58)可见,哲学是民族文化中的核心部分,而承载着哲学文化的典籍,作为经典文本,维系着一个民族得以安生立命的根基。

具体到中国哲学典籍,它主要是指周代,尤其是春秋战国时期形成的元典文本,如后代所称的《五经》、《四书》、《荀子》《老子》、《庄子》、《墨子》、《公孙龙子》等,及汉以后相关的子集,同时也包括魏晋南北朝之后传入中国的佛学典籍。

以儒、释、道三家为主体,兼及其它诸子百家的中国哲学典籍,不仅集中体现了中国文化的核心价值观,更是全人类共同的宝贵精神财富。

因此,中国哲学典籍的英译是关乎一个民族哲学文化的传承、交流、发展的大事,是“让世界了解中国、让中国文化参与全球文化交流的一个极好途径。

”(汪榕培,王宏,:3),进而言之,中国哲学典籍英译研究可以分为翻译实践、翻译理论和翻译史三个层面,其中,译史研究能够更好地促进中西文化的会通,从而构建“和而不同、相得益彰”的文化多元化的全球文化格局。

中国哲学典籍英译史的研究内容方面是对翻译活动的史实的梳理和描述(翻译了什么?什么没有被翻译?谁在翻译?如何翻译?,另一方面总结不同时期翻译活动的特征与规律,再者则是挖掘翻译史料背后的历史、社会、文化因素(为什么会是这些人在以这种方式翻译这些典籍?翻译的结果又是什么?,最后,以史为鉴,引发对中国哲学典籍英译的原则和方法的思考,但目前国内外,对中国哲学典籍英译的研究多集中在翻译实践和理论构建层面,对中国哲学典籍英译史的研究几近空白,在全球经济一体化和世界文化多样化的今天,中国哲学典籍英译史的研究工作亟待展开。

目前,国内外对中国哲学典籍的英译研究多集中在翻译实践和翻译理论两个层面,而对中国典籍英译史的研究却鲜有人涉足,甚至还没有一本中国典籍英译史的专著问世,就连相关的学术语言文言化的复古倾向--一个值得关注的语言科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式浅析“教学学术”视角下大学教师教学责任意识剖析传播学术中的“欧洲中心主义”——亚洲中从ontology的译名之争看哲学术语的翻译原则试论新闻学学术规范研究的依据与路径论析大学教师教学与科研的学术责任中学的学术:一个亟待关注的话题试论学术嬗变中的教育创新环境法学的学术特色与贡献也不绝如缕。

国家社会科学基金项目典籍英译国家社会科学基金项目典籍英译一、项目背景国家社会科学基金项目典籍英译,是国家社会科学基金委员会为推动我国传统文化国际传播和交流而设立的重要项目之一。

该项目旨在通过对我国传统典籍的英译工作,让世界更加全面地了解我国古代文化,促进中外文化的交流与融合,共同推动世界文明的发展。

二、项目意义1. 传承中华优秀传统文化国家社会科学基金项目典籍英译,有助于将我国古代典籍中蕴含的思想精华、价值观念以及艺术表现形式传播给世界各国。

这些典籍不仅是我国文化的瑰宝,也是人类共同的文化财富,通过英译可以使更多的人了解和体会到我国古代文化的博大精深。

2. 推动国际间文化交流我国拥有着丰富的传统文化资源,通过英译这些典籍,可以促进中外文化的相互理解和交流。

文化交流不仅是增进各国人民之间的友谊,更是推动不同文明间的融合与共生。

国家社会科学基金项目典籍英译对于推动世界文明的多元发展具有重要的意义。

三、项目实施国家社会科学基金项目典籍英译的实施过程需要经过严格的筛选和评估。

需要确定要翻译的典籍,面对我国悠久的文化传统,如何选择有代表性、有影响力的典籍是一个重要的考量。

需要选派具有丰富我国古典文化知识和出色英文翻译能力的研究人员参与翻译工作。

在保持原著内涵的前提下,将典籍翻译成通畅、地道的英文,提高其国际传播的有效性。

四、项目成果国家社会科学基金项目典籍英译取得了良好的成绩,通过这项工作,许多我国的古典著作被翻译成了英文版本,比如《论语》、《道德经》等,使得这些经典能够被更多人了解和学习。

这些英译典籍的出版与传播,进一步推动了中华文化在世界范围内的传播,增进了我国与世界各国的文化交流与合作。

也为国际学术界提供了更多的我国古代文化素材,促进了我国古典文化在国际上的影响力和认知度。

五、我的观点和体会国家社会科学基金项目典籍英译的重要意义不仅在于推动我国传统文化的传承和发展,更在于促进世界文明的多元交流与共生。

云南师范大学外国语学院硕士课程论文成绩评分表学生姓名阳雪雷专业英语笔译年级2014级课程名称中国典籍外译课程时间2015 ——2016 学年(上、下)学期是否学位课是周学时数3 开设时间18周任课教师签名论文评分Ⅰ.选题(Topic)(20%)Ⅱ.结构/逻辑(Structure/Logic)(20%)Ⅲ.观点创新(Creativity)(20%)Ⅳ.语言/行文(Language/Expression)(20%) Ⅴ.格式(Format)(20%)总分(100%)论文评语论文分数评分时间《中国典籍外译》课程论文(2015-2016 学年第 1 学期)题目:《画蛇添足》文本翻译及赏析授课教师:郜菊学院:外国语学院专业:英语笔译学号:14055101020姓名:阳雪雷递交日期:2015年12月30日摘要《中国典籍外译》是中国向世界传播其悠久历史文化的载体。

近年来,典籍英译作为翻译学的分支,受到学界越来越多的关注。

先秦寓言英译亦是如此,许多学者就寓言英译的翻译方法和策略提出了自己的看法。

可见,典籍外译在文化传播方面起着举足轻重的作用。

本文通过对先秦寓言《画蛇添足》的翻译和赏析,旨在帮助英语专业的学生了解先秦寓言的语言特点和翻译方法,同时也为爱好中国典籍的外国友人提供了解中国的途径。

关键词:寓言;翻译AbstractThe Chinese classics is an important media for conveying Chinese culture to the world. In recent years, it has been a branch of translation with more and more concentration focused and so does the translation of fable. Many scholars also put forward their their translation methods and strategies on the translation of fable. This paper aims at helping the English major students study the language feature and translation methods of the Chinese fable while also providing a short cut for foreigners who are interested in Chinese classics to learn our great country.Key words: Chinese fable; translation《画蛇添足》文本翻译及赏析The Translation and Appreciation of Adding Supplying Feet to a Snake while Drawing It 一、文本背景知识介绍《画蛇添足》是一篇经典的中国寓言,出自《战国策·齐策》中的《昭阳为楚伐魏》,其中主要讲述的是楚国将军昭阳打败魏国后欲攻打齐国,陈轸借用《画蛇添足》这则寓言将其劝退的故事。

《战国策》是一部历史学著作。

它是一部国别体史书,又称《国策》。

记载了东周、西周及秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山各国之事,记事年代起于战国初年,止于秦灭六国,约有240年的历史。

分为12策,33卷,共497篇,主要记述了战国时期的游说之士的政治主张和言行策略,也可说是游说之士的实战演习手册。

本书亦展示了东周战国时代的历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。

《战国策》一书的思想倾向,因其与儒家正统思想相悖,受到历代学者的贬斥。

《国策》曾被斥之为“邪说”、“畔经离道之书”。

“《战国策》基本上自成一家,就是纵横家。

其道德哲学观多取道家,社会政治观接近法家,独与儒家抵牾不合,因而为后世学者所诟病。

”作者并非一人,成书并非一时,书中文章作者大多不知是谁。

西汉刘向编定为三十三篇,书名亦为刘向所拟定。

宋时已有缺失,由曾巩作了订补。

有东汉高诱注,今残缺。

宋鲍彪改变原书次序,作新注。

吴师道作《战国策校注》,近代人金正炜有《战国策补释》,今人缪文远有《战国策新校注》。

二、文本翻译画蛇添足楚有祠者,赐其舍人卮酒。

舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。

请画地为蛇,先成者饮酒。

”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇曰:“吾能为之足!”未成,一人之蛇成,夺其卮曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

我的译文Adding Supplying Feet to a Snake while Drawing ItOnce in Chu Dynasty, an officer, after offering sacrifices to his ancestors awarded his followers a pot of wine.They made a decision after discussion that because this wine was not enough for all of them, it was surplus for only one person.Therefore, everyone drew a snake on the ground and the one who had done first got it.A man finished it first and when he was about to drink the wine with pot on his left hand, he said: “ I can draw feet on the snake.” However, another person had done his snake before he finished it. The man took the wine from him and said: “The snake itself has not feet, how could thou add feet on it?” and then drank the wine off.The man who added feet on snake lost the wine at last.故事寓意这个故事告诉人们,蛇本来没有脚,先画成蛇的人,却将蛇添了脚,结果不成为蛇。

后遂用画蛇添足,比喻节外生枝,告诉人们做任何事都要实事求是,不卖弄聪明,否则非但不能把事情做好,反而会把事情弄砸。

不论对国家、人民或自己,都具有安全性。

这个故事的意义是肤浅的,“画蛇添足”的教训,值得我们记取。

不要因为一个小小的错误而丧失了自己本该有的东西。

" 为蛇足者,终亡其酒。

",真是可惜!三、翻译过程论述A.文本的选择通过本学期的《中国文化典籍英译》课程的学习,我受益匪浅。

我们学习了十多个不同类别的中国典籍文本,如上古神话,诗经风雅,楚辞悲歌,孔丘论语等。

我第一次真正感受到了中国作为一个五千多年悠久历史的文明大国,其传统文化寓意之深远,是华夏儿女宝贵的文化财富,这也是为什么我们要学习如何将中国典籍译为英语。

因为英语是目前世界上使用最广泛的语言,我们要将东方大国的文化传播到世界上的其他国家,让他们感受到中国古典文化的美,提升中国作为世界上最大的发展中国家的大国文化魅力。

对于本学期的期末论文,我选择了我们这学期的课本《中国文化典籍英译》(王宏印,2009)第二章的先秦寓言。

我选择了先秦寓言中非常经典的寓言故事《画蛇添足》,对其进行分析并翻译,最后给出了自己的译本。

这篇寓言告诉人们做任何事都要实事求是,不卖弄聪明,否则非但不能把事情做好,反而会把事情弄砸。

我希望通过翻译这个文本,能够让更多的人明白这个道理,不要让自己走弯路。

B.翻译方法论述1.标题的翻译译者标题翻译钱歌川Adding Feet to a Snake while Drawing It杨宪益、戴乃迭Drawing a Snake with Legs我的译本Adding Supplying Feet to a Snake while Drawing It原文标题“画蛇添足”,对于“足”字,两位译者分别译为“feet”和“leg”,查汉英词典,“足”,则既可以为foot,又可以为leg,但foot和leg的区别其实比较明显,根据牛津高阶英汉双解词典上面对foot的解释是:the lowest part of the leg,below the ankle,on which a person or an animal stands.(牛津高阶英汉双解词典,790页)可见,foot为leg下面的那部分,而且在脚踝下面。

也就是现代汉语里的“脚”和“腿”之间的关系。

虽然在古文言中,“足”可以两者兼指,但英译时还是要加以区分。

画蛇添足这里指的应该是添“脚”,因此我认为这里用“feet”更为恰当。

其次,将钱先生的“Adding Feet to a Snake while Drawing It”回译成中文为“在画蛇的时候给它添上足”,杨氏夫妇的“Drawing a Snake with Legs”回译成中文为“画一条有足的蛇”,显然都是不恰当的,因为这个人是在画蛇画完了之后,给它额外添上的足,而不是他本身画之前充满想象地想画一条有足的蛇,因此我自己的译本是“Adding Supplying Feet to a Snake while Drawing It”即“在画蛇的时候,添上了多余的足”,我认为这样更能将原文题目的含义传达出来。

这里运用了回译的翻译方法,论证其他译本的不足,从而给出自己的译本。

2.文化类词语的翻译译者祠舍人卮酒钱歌川Worshiping his ancestors retainers a pot of wine杨宪益、戴乃迭Held a sacrifice stewards the goblet of sacrificial wine我的译本offering sacrifices to his ancestors followers a pot of wine(1)祠(cí):祭祀。

周代贵族一年四季都要祭祀祖宗,每个季度祭祀都有专门的称呼,春天祭祀叫“祠”。

祠者:主管祭祀的官员。

祠是中国传统文化固有的词汇,在英语中无绝对的对等词语,只能翻译出其意思,祠既有祭祀祖宗之说,也有祭拜神灵之说。