《中药学》_清热药

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:18

中药学清热药归纳总结1. 清热药的基本概念清热药,这名字听起来就很清凉,是不是?它们的主要任务就是帮我们清理体内的“热”。

在中医理论中,热可是个大问题,热过多就容易让人烦躁,甚至生病。

我们可以把清热药想象成那种一杯清凉的绿豆汤,喝下去立刻神清气爽。

比如说,夏天一来,大家都爱喝点消暑的饮料,这也是清热的一种体现哦。

1.1 清热药的分类在这儿,清热药其实可以分为几类:清热解毒药、清热泻火药和清热凉血药。

听起来是不是有点复杂?别担心,咱们一个个来。

清热解毒药就像是热锅上的蚂蚁,主要是针对那些发炎、肿痛的情况,像黄连和金银花这些都是高手哦。

它们就像你的好朋友,遇到麻烦总是会来帮忙。

1.2 清热泻火药接下来是清热泻火药。

这些药物主要是为了降温解热,像是心火旺盛的人喝凉水一样舒服。

比如说,石膏和知母,这两个小家伙可是不少发热症状的“救星”。

用它们的朋友,往往都是那些感觉到脸上火辣辣的,简直像是锅里煮水了,心情自然不会好。

2. 清热药的使用那么,清热药到底怎么用呢?其实,它们的用法也挺简单。

通常来说,医生会根据你的症状,给你开合适的药方。

就像你去餐厅点菜一样,得看你今天的“胃口”。

有的人可能需要一剂重口味的药,像是黄连,效果立竿见影;有的人则可能需要些温和的药,比如菊花,慢慢来,感觉就像是在海边慢慢享受日落一样。

2.1 日常应用在日常生活中,清热药不仅限于药材,还有许多食材也是它们的好帮手。

像夏天时喝的绿豆汤、苦瓜、甚至是凉茶,都是清热的好选择。

试想一下,躺在沙发上,手里捧着一杯冰凉的饮品,简直就是享受生活呀。

清热药的使用不仅仅是为了对抗“热”,还可以调理身体,让我们随时保持清爽的状态。

2.2 注意事项不过,话说回来,使用清热药的时候也得小心,不能随便乱来。

尤其是那些脾胃虚寒的人,喝太多清热药可就要小心了,容易让自己冷得发抖。

就像我们在夏天吃冰淇淋,虽然爽,但吃多了肚子也受不了。

记得找医生咨询,听听专业人士的建议,总是没错的。

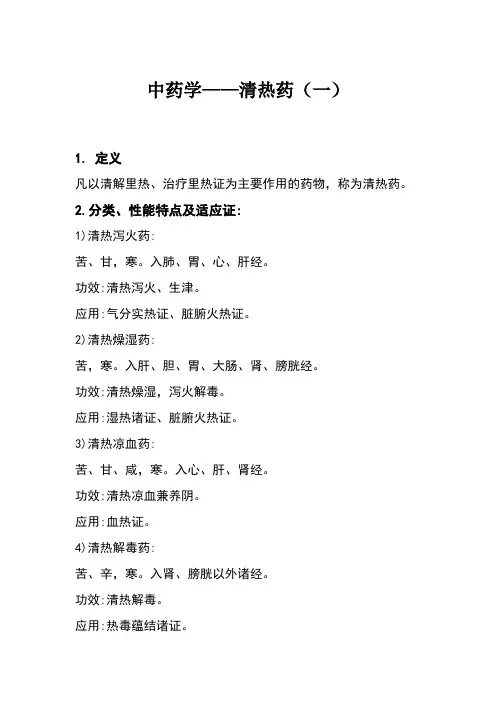

中药学——清热药(一)1. 定义凡以清解里热、治疗里热证为主要作用的药物,称为清热药。

2.分类、性能特点及适应证:1)清热泻火药:苦、甘,寒。

入肺、胃、心、肝经。

功效:清热泻火、生津。

应用:气分实热证、脏腑火热证。

2)清热燥湿药:苦,寒。

入肝、胆、胃、大肠、肾、膀胱经。

功效:清热燥湿,泻火解毒。

应用:湿热诸证、脏腑火热证。

3)清热凉血药:苦、甘、咸,寒。

入心、肝、肾经。

功效:清热凉血兼养阴。

应用:血热证。

4)清热解毒药:苦、辛,寒。

入肾、膀胱以外诸经。

功效:清热解毒。

应用:热毒蕴结诸证。

5)清虚热药:苦、甘、咸,寒。

入肺、胃、肝、肾经。

功效:清虚热兼养阴。

应用:热邪伤阴、阴虚发热。

3.配伍应用1)兼表证,先表后里,或表里双解。

2)气血两燔者,宜气血两清。

3)里热积滞者,~泻热通便药。

4)血热兼出血者,~凉血止血药。

5)热证伤阴者,~滋阴养血药。

6)窍闭柏昏者,~开窍药。

7)热盛惊风抽搐,~平肝息风药。

4.使用注意1)本类药物多性寒凉,易伤脾胃,凡脾胃气虚,食少便溏者慎用。

2)苦寒药物易化燥伤阴,热证伤阴或阴虚患者慎用。

3)阴盛格阳、真寒假热者禁用。

4)中病即止,以免损伤正气。

5.各类药功效第一节清热泻火药石膏生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:收湿,生肌,敛疮,止血。

知母清热泻火,滋阴润燥。

芦根清热泻火,生津止渴,除烦,止呕,利尿。

天花粉清热泻火,生津止渴,消肿排脓。

竹叶清热泻火,除烦,生津,利尿。

淡竹叶清热泻火,除烦止渴,利尿通淋。

栀子泻火除烦,清热利湿,凉血解毒;外用消肿止痛。

夏枯草清肝泻火,明目,散结消肿。

决明子清肝明目,润肠通便。

第二节清热燥湿药黄芩清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。

黄连清热燥湿,泻火解毒。

黄柏清热燥湿,泻火解毒,除骨蒸。

龙胆清热燥湿,泻肝胆火。

苦参清热燥湿,杀虫止痒,利尿。

秦皮清热燥湿,收涩止痢,止带,明目。

白鲜皮清热燥湿,祛风解毒。

第三节清热解毒药金银花清热解毒,疏散风热。

中药学清热药总结

清热药是中药学中的一类药物,其主要作用是清热解毒、降火降温,用于治疗热病、感染性疾病等症状。

以下是对中药学清热药的总结:

1. 特点:清热药物具有清热解毒、降火降温的特点,能够清除体内的热毒,降低体温,缓解炎症反应,恢复机体的平衡状态。

2. 分类:根据功效和药性,清热药可以分为清热解毒药、清热泻火药和清热凉血药等几类。

- 清热解毒药:如连翘、蒲公英、金银花等,具有清热解毒、消肿止痛的作用,常用于治疗感冒、咽喉肿痛、痈疽等热毒病症。

- 清热泻火药:如黄连、黄芩、黄柏等,具有泻火清热、解毒消炎的作用,常用于治疗高热、口腔溃疡、痈疽等症状。

- 清热凉血药:如生地、芦荟、玄参等,具有清热凉血、滋阴降火的作用,常用于治疗热毒血症、口腔溃疡等症状。

3. 性味与功效:清热药物的性味多为苦、寒,具有清热解毒、泻火、凉血等功效。

它们可以清除体内的热邪、毒素,降低体温,改善炎症症状,促进身体的康复。

4. 应用范围:清热药物广泛应用于热病、感染性疾病、上呼吸道感染、肠胃炎、口腔溃疡等症状的治疗中。

在中医药中,清热药常常与其他药物配伍使用,以增强疗效。

需要注意的是,在应用清热药物时,应根据病情和体质特点进行合理选择和使用,遵医嘱服用,避免过量使用或长期连续使用。

同时,清热药物也有一定的禁忌与副作用,应在医生指导下使用。

中药学——清热药(一)1、治疗血淋涩痛,宜选用的药物是A.白鲜皮B.秦皮C.天花粉D.栀子2、常用知母而不常用石膏治疗的病证是A.肺热咳喘B.胃火牙痛C.肠燥便秘D.气分实热3、上以清肺,中以凉胃,下泻肾火的药物是A.黄柏B.栀子C.知母D.地骨皮E.生地黄4、清热安胎当选用A.枯黄芩B.子黄芩C.清炒黄芩D.酒黄芩E.黄芩炭5、既治风湿热痹,又治湿热黄疸的药物是A.茵陈B.垂盆草C.白鲜皮D.防己E.丹参答案与解析1、【正确答案】 D答案解析:本题考查栀子的主治病证。

栀子苦寒,归心、肺、三焦经。

可以泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,善清利下焦湿热而通淋,清热凉血以止血,故可以治疗血淋涩痛(D对)、热淋。

白鲜皮(A错)、秦皮(B错)、天花粉(C错)都没有凉血通淋的作用。

答案解析:石膏、知母均能清热泻火,除烦止渴,均可用于治疗身热、口渴、汗出、脉洪大的气分实热证(D错)及肺热咳嗽。

但石膏长于清热,重在清肺胃实火,故肺热咳喘(A错)、胃火牙痛(B错)多用石膏。

知母甘苦性寒质润,能够滋阴润燥以通便,可用于治疗肠燥便秘(C对),同时亦可用于阴虚燥咳、内热消渴、骨蒸潮热等。

3、【正确答案】 C答案解析:知母苦、甘、寒,主入肺经,长于泻肺火、滋肺阴,可入胃经,可泻胃火、滋胃阴,入肾经可以泻肾火、滋肾阴(C对)。

黄柏苦寒沉降,长于清泄下焦湿热,入肾、膀胱、大肠经,治疗骨蒸劳热,盗汗,湿热带下,热淋涩痛,湿热泻痢,黄疸(A错)。

栀子,苦,寒,归心、肺、三焦经,清泄三焦火邪,泻心火除烦,清利下焦肝胆湿热(B错)。

地骨皮,甘,寒,归肺、肝、肾经,能清肝肾之虚热,除有汗之骨蒸,治阴虚发热;清泄肺热,治肺热咳嗽;清热、凉血、止血,治各种血热妄行之吐血、尿血(D 错)。

生地黄,甘,寒,归心、肝、肾经,能清热凉血止血,又养阴生津止渴,治温热病热入营血证;入肾经而滋阴降火,养阴津而泄伏热,治阴虚内热,津伤口渴(E错)。

答案解析:本题考查黄芩的功效。

第6单元常用清热药(1)含义:凡以清泄里热为主要作用,主治里热证的药物,称为清热药。

(2)功效与主治功效:均能清泄里热。

因清除的邪气及主治病证不同,又有清热泻火、清热燥湿、清热凉血、清热解毒及清虚热区别。

主治:里热证,以身热(发热不恶寒)、口渴喜冷饮、面红、尿赤、舌红、苔黄、脉数等为主要表现。

但因病情的发展阶段和体质不同,影响脏腑及夹杂邪气各异,其病证复杂。

常见有脏腑实热或温病气分证、脏腑湿热证、血分热证或温病营血分证、热毒内蕴等里实热证,以及阴虚内热的里虚热证。

分类:根据主治特点,将该类药分为清热泻火药、清热燥湿药、清热凉血药、清热解毒药、清虚热药五类。

(3)性能特点:味苦,性寒凉,具沉降作用趋向;因主治病证复杂,故归经各异。

(4)配伍应用:①合理选药与配伍:首先应辨清里热证的虚实,针对里实热证特征及阶段,合理选择清热泻火、清热凉血、清热燥湿、清热解毒等药物,并予以恰当配伍;针对里虚热证,选择清虚热药,并注意与养阴药同用。

②依据兼证予以配伍:兼有表证者,当先解表,然后清里,或与解表药同用,以表里双解;若兼里热积滞者,则应与泻下药配伍。

(5)使用注意:①药性特点:该类药味苦性寒,易伤脾胃,故用量不宜太大;脾虚食少便溏者,慎用。

②病证禁忌:热证易伤津液,苦寒药物又易化燥伤阴,故阴虚患者亦当慎用清热泻火、清热燥湿药,并注意与养阴药配伍;阴盛格阳、真寒假热之证,禁用清热药。

清热泻火药:以清泄气分或脏腑热邪为主要作用,常用以治疗温病气分证或脏腑实热证的药物,称为清热泻火药。

本类药均有清热泻火功效,主治温病邪入气分,症见高热、烦躁、口渴、汗出、脉洪大等。

而内科杂病中,常见肺热、胃热、心热、肝热等脏腑实热证,表现出相应的症状特征,也常用本类药治疗。

清热泻火药除能清气分热邪外,还有清肺热、清胃热、清心热、清肝热等功效。

本类药性寒凉,易伤阳气,虚寒证者慎用或禁用。

清热燥湿药以清热燥湿为主要作用,主治湿热病证的药,称清热燥湿药。

凡以清解⾥热为主要作⽤的药物,叫做清热药;以清热药为主组成的⽅剂,叫做清热剂。

清热药和⽅,性属寒凉,具有清热泻⽕,解毒凉⾎等功效,主要⽤于热病⾼烧,热痢,痈肿疮毒等所呈现的各种⾥热证候。

热证中有热在⽓分、营分、⾎分、以及虚热、实热等证的不同,故清法中可分为清热泻⽕、清热凉⾎、清热解毒、清热燥湿药四种;别附;清虚热、清脏腑热法。

本类⽅药性多寒凉,易伤医学教育原创脾胃,对脾胃虚弱的患者,宜适当辅以健胃的药物;热病易伤津液,清热燥湿药,⼜性多燥,也易伤津液,对阴虚的患者,要注意辅以养阴药,祛邪不忘扶正。

对脾胃虚弱、胃纳不佳、肠滑易泻的慎⽤。

⼀)清热泻⽕药: 本类药物性味苦寒,多⼊⽓分,能清⽓分之热,泻⽓分之⽕,故⼜名清⽓分法。

适⽤于⽓分实热证。

证见⾼热,烦渴引饮,汗多、⾆红医学教育原创苔黄,脉洪⼤或滑数等。

临床常⽤于急性热性病,如⼄脑、肺炎等⽓分证,常⽤药物有⽯膏、知母等;常⽤⽅剂有清⽓汤(⽩虎汤)等。

(⼀)⽯膏《本经》 为⼀种含硫酸钙的矿⽯。

挖出后去净泥⼟、杂⽯、碾碎,⽣⽤或煅⽤。

药⽤部分:为含⽔硫酸钙矿⽯。

产地:⽣产于湖北、⼭东、⼭西、四川等地。

炮制;挖出后去净杂⽯、泥⼟、⽣⽤或煅⽤。

性味:⾟、⽢、⼤寒。

归经:⼊胃、肺经。

功能:⽣⽤清热泻⽕,除烦⽌渴。

煅⽤⽣肌收敛。

主治与应⽤: 1.本品⼤寒,且有较强的清热泻⽕作⽤,善清⽓分实热,⽤于肺胃⼤热、⾼热不退、⼝渴、烦躁、脉洪⼤、甚⾄神昏谵语等实热亢盛证,常与知母相须为⽤,以增强清⾥热的作⽤,如⽩虎汤。

2.能清泻肺热,⽤于肺热咳嗽、⽓喘、⼼烦⼝渴等实热证,常配伍⿇黄、杏仁以加强宣肺⽌咳平喘之功,如⿇杏⽯⽢汤,治风热实喘等。

3.能泻胃⽕,⽤于胃⽕亢盛所致的头痛、齿痛、邪龈肿痛证,使热去则痛⽌,可与知母、⽜膝、⽣地等同⽤。

4.煅⽯膏末有清热,收敛、⽣肌作⽤,外⽤于湿疹、⽔⽕烫伤、疮疡溃后不敛及创伤久不收⼝等,常和知母、黄柏、青黛等同⽤。

初级中药士考试《中药学》章节试题清热药【例题·A型题】知母既能清热泻火,又可以A.除烦止渴B.生津润燥C.消肿排脓D.凉血解毒E.利尿【答案】B栀子不善治疗的病证是A.气分热证B.湿热证C.血热证D.虚热证E.热毒证【答案】D芦根不具有的功效是A.清热泻火B.生津止渴C.利尿D.消肿排脓E.止呕【答案】D【例题·B型题】A.石膏B.栀子C.知母D.芦根E.天花粉既能清热泻火,煅用又能收敛生肌的是既能清热泻火,又能消肿排脓的是【答案】A E【例题·A型题】下列药物清热燥湿,又能止血安胎的是A.黄芩B.黄连C.黄柏D.栀子E.苦参【答案】A治疗阴虚火旺所致的骨蒸劳热宜选用A.苦参B.黄柏C.栀子D.芦根E.黄连【答案】B【例题·B型题】A.黄芩B.黄柏C.黄连D.龙胆草E.苦参既可清热燥湿,又善泻肝胆火的药物是既可清热燥湿,又可杀虫止痒利尿的药物是【答案】D E【例题·A型题】被前人称为“疮家圣药”的药物是A.蒲公英B.金银花C.紫花地丁D.贯众E.连翘【答案】E青黛所不具有的功效是A.清热解毒B.凉血消斑C.清泻肝火D.杀虫E.定惊【答案】D【例题·A型题】具有清热解毒,凉血止痢,为治疗热毒血痢要药的是A.蒲公英B.金银花C.白头翁D.马勃E.连翘【答案】C能够解毒利湿,通利关节,解汞毒,为治梅毒的要药A.蒲公英B.土茯苓C.白头翁D.马齿苋E.败酱草【答案】B【例题·B型题】A.疏散风热B.利湿通淋C.凉血利咽D.清肝泻火E.凉血止痢青黛既能清热解毒,又可以板蓝根既能清热解毒,又可以【答案】D C【例题·B型题】A.金银花和连翘B.大青叶和青黛C.马勃和山豆根D.白头翁和马齿苋E.鱼腥草和蒲公英既能清热解毒,又能疏散风热的是既能清热解毒,又善于利咽的药物是【答案】A CA.蒲公英B.鱼腥草C.败酱草D.紫花地丁E.土茯苓称为肺痈要药的是称为肠痈要药的是【答案】B C【例题·A型题】下列除哪项外,均为青蒿的功能是A.退虚热B.退骨蒸C.解暑D.截疟E.利尿通淋【答案】E白薇除能清热凉血,解毒疗疮外,还可以A.散瘀止痛B.活血化瘀C.利尿通淋D.退黄E.安胎【答案】C既能凉血除蒸,又可以清肺降火的是A.地骨皮B.白薇C.青蒿D.水牛角E.生地。

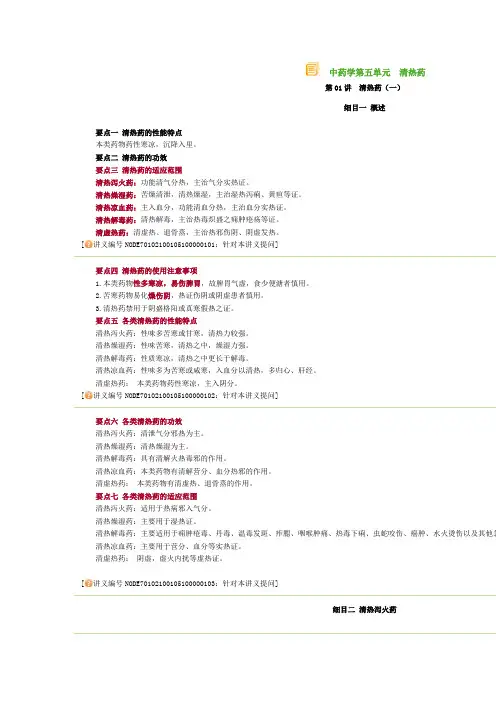

中药学第五单元清热药第01讲清热药(一)细目一概述要点一清热药的性能特点本类药物药性寒凉,沉降入里。

要点二清热药的功效要点三清热药的适应范围清热泻火药:功能清气分热,主治气分实热证。

清热燥湿药:苦燥清泄,清热燥湿,主治湿热泻痢、黄疸等证。

清热凉血药:主入血分,功能清血分热,主治血分实热证。

清热解毒药:清热解毒,主治热毒炽盛之痈肿疮疡等证。

清虚热药:清虚热、退骨蒸,主治热邪伤阴、阴虚发热。

[讲义编号NODE70102100105100000101:针对本讲义提问]要点四清热药的使用注意事项1.本类药物性多寒凉,易伤脾胃,故脾胃气虚,食少便溏者慎用。

2.苦寒药物易化燥伤阴,热证伤阴或阴虚患者慎用。

3.清热药禁用于阴盛格阳或真寒假热之证。

要点五各类清热药的性能特点清热泻火药:性味多苦寒或甘寒,清热力较强。

清热燥湿药:性味苦寒,清热之中,燥湿力强。

清热解毒药:性质寒凉,清热之中更长于解毒。

清热凉血药:性味多为苦寒或咸寒,入血分以清热,多归心、肝经。

清虚热药:本类药物药性寒凉,主入阴分。

[讲义编号NODE70102100105100000102:针对本讲义提问]要点六各类清热药的功效清热泻火药:清泄气分邪热为主。

清热燥湿药:清热燥湿为主。

清热解毒药:具有清解火热毒邪的作用。

清热凉血药:本类药物有清解营分、血分热邪的作用。

清虚热药:本类药物有清虚热、退骨蒸的作用。

要点七各类清热药的适应范围清热泻火药:适用于热病邪入气分。

清热燥湿药:主要用于湿热证。

清热解毒药:主要适用于痈肿疮毒、丹毒、温毒发斑、痄腮、咽喉肿痛、热毒下痢、虫蛇咬伤、癌肿、水火烫伤以及其他急清热凉血药:主要用于营分、血分等实热证。

清虚热药:阴虚,虚火内扰等虚热证。

[讲义编号NODE70102100105100000103:针对本讲义提问]细目二清热泻火药石膏功效:生用:清热泻火,除烦止渴;煅用:敛疮生肌,收湿,止血。

应用:1.温热病气分实热证。

第 1章解表药1. 发散风寒药掌握:麻黄、桂枝、紫苏(附:紫苏梗、防风、荆芥、羌活、白芷2. 发散风热药掌握:薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花、葛根(附:葛花、柴胡;第 2章清热药1. 清热泻火药掌握:石膏、知母、栀子、夏枯草2. 清热燥湿药掌握:黄芩、黄连、黄柏3. 清热解毒药掌握:金银花(附:忍冬藤、连翘、板蓝根、蒲公英、鱼腥草、射干、白头翁 4. 清热凉血药掌握:生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍5. 清虚热药掌握:青蒿、地骨皮第 3章泻下药1. 攻下药掌握:大黄、芒硝2. 润下药3. 峻下逐水药第 4章祛风湿药掌握:独活、木瓜、马钱子、秦艽、防己、桑寄生、蕲蛇第 5章化湿药掌握:藿香、苍术、厚朴(附:厚朴花第 6章利水渗湿药1. 利水消肿药掌握:茯苓(附:茯苓皮、茯神、泽泻、薏苡仁2. 利尿通淋药掌握:车前子(附:车前草3. 利湿退黄药掌握:茵陈、虎杖、金钱草第 7章温里药掌握:附子、干姜、肉桂、吴茱萸第 8章理气药掌握:橘皮(附橘核、橘络、橘叶、化橘红、枳实(附:枳壳、木香、香附第 9章消食药掌握:山楂、神曲、麦芽第 10章驱虫药掌握:使君子、苦楝皮、槟榔第 11章止血药1. 凉血止血药掌握:地榆、小蓟2. 化瘀止血药掌握:三七、茜草3. 收敛止血药掌握:白及4. 温经止血药掌握:艾叶第 12章活血化瘀药掌握:川芎、郁金、延胡索、丹参、益母草、红花(附:番红花、桃仁、牛膝、水蛭、莪术第 13章化痰止咳平喘药1. 温化寒痰药掌握:半夏2. 清化热痰药掌握:川贝母、浙贝母、瓜蒌、桔梗了解:前胡、天竹黄、竹沥、海藻、昆布、黄药子3. 止咳平喘药掌握:苦杏仁(附:甜杏仁、紫苏子、百部、桑白皮、葶苈子第 14章安神药1. 重镇安神药掌握:朱砂、磁石、龙骨(附:龙齿2. 养心安神药掌握:酸枣仁第 15章平肝息风药掌握:石决明、牡蛎、代赭石2. 息风止痉药掌握:羚羊角(附:山羊角、牛黄、钩藤、天麻第 16章开窍药掌握:麝香、石菖蒲第 17章补虚药1. 补气药掌握:人参、党参、黄芪、白术、甘草2. 补阳药掌握:鹿茸(附:鹿角、鹿角胶、鹿角霜、淫羊藿、杜仲、续断、菟丝子 3. 补血药掌握:当归、熟地黄、何首乌、白芍、阿胶4. 补阴药掌握:北沙参、麦冬、龟甲、鳖甲第 18章收涩药1. 固表止汗药2. 敛肺涩肠药掌握:五味子、乌梅3. 固精缩尿止带药掌握:山茱萸、桑螵蛸、莲子(附:莲须、莲房、莲心、荷叶、荷梗第 19章涌吐药第 20章杀虫止痒药掌握:硫黄、雄黄第 21章拔毒生肌药掌握:升药。

《中药学》_清热药第二章清热药凡以清解里热为主要作用的药物,称为清热药。

清热药都是药性寒凉,主要用于热病高热、痢疾、痈肿疮毒、以及目赤肿痛、咽喉肿痛等呈现各种里热证候、即是《内经》所说「热者寒之」的意义。

为了方便掌握本章各种清热药的特点,现根据各药的专长,再分为下列六小类:(一)清热泻火药:能清气分热,对气分实热症,有泻火泄热的作用。

(二)清肝明目药:能清肝火而明目,常用于肝火亢盛、目赤肿痛等症。

(三)清热凉血药:专入血分,能清血分热,对血分实热有凉血清热作用。

(四)清热解毒药:有清热解毒作用,常用于治疗各种热毒的病症。

(五)清热燥湿药:药性寒凉,偏于苦燥,有清热化湿的作用,可用于湿热病症。

(六)清虚热药:能清虚热、退骨蒸,常用于午后潮热,低热不退等症。

清热药性属寒凉,多服久服能损伤阳气,故对于阳气不足,或脾胃虚弱者须慎用,如遇真寒假热的证候,当忌用。

第一节清热泻火药清热泻火药,能清解气分实热,清热作用较强,适用于高热烦渴、神昏、脉洪实有力、苔黄或燥等里热炽盛的症候。

对于体质虚弱的患者使用本类药物时,当考虑照顾正气,勿令伐太过,必要时可与扶正药物配伍应用。

石膏【药用】本品为单斜晶系的硫酸钙矿石。

【性味与归经】辛、甘,大寒。

入肺、胃经。

【功效】清热泻火,收敛生肌。

【临床应用】1.用于温热病、肺胃大热、高热不退、口渴、烦燥、脉洪大等症。

石膏药性大寒,善清气分实热,故适用于肺胃实热的症候,常与知母相须为用,以增强清里热的作用。

2.用于温病高热,身发斑疹。

温病发斑,多由胃火旺而血热炽盛所致,此是气血两燔的现象。

在临床上遇到此种症候,常用清热泻火较强的石膏,配合凉血解毒的药物如玄参、丹皮、赤芍、鲜生地、板蓝根等同用。

3.用于胃火亢盛所致的头痛、齿痛、牙龈肿痛等症。

石膏能清泄胃火,故胃火亢盛所引起的疾病,可配合知母、牛膝、生地等同用。

4.用于肺热咳嗽、气喘。

邪热袭肺,身发高热、咳嗽、气急鼻煽、口渴欲饮等症,可用石膏清泄肺热,佐以麻黄、杏仁等宣肺、止咳平喘等品(即麻杏石甘汤)。

5.用于湿疹水火烫伤,疮疡溃后不敛及创伤久不收口石膏煅后研末外用,治疗以上诸外科病,有清热、收敛、生肌的作用,常合升丹、黄柏、青黛等同用。

【处方用名】生石膏(生用,清热泻火)、熟石膏、?石膏(?用,收敛生肌,专作外用)【一般用量与用法】五钱至二两,打碎,先煎。

外用适量。

【按语】1.石膏为清解气分实热的要药,凡热在气分而见壮热汗出、烦渴、脉来洪大者,都可用寒凉的石膏以清热泻火。

如与清热凉血药同用,尚能用治热盛发斑、神昏谵语等气营两燔的症候。

2.石膏善清肺胃热,如见邪热郁沸或胃火炽盛等症,均可使用本品。

在临床应用时如配以知母,则清热泻火,可治阳明里热;如配麻黄,则清宣肺热,至肺热喘咳;治胃火齿痛,配熟地,则清胃滋阴,治虚火牙痛;配人参,则清热益气,治热盛津气两伤。

总的来说,大都是取它清肺凉胃的功效。

【方剂举例】白虎汤《伤寒论》:石膏、知母、甘草、粳米。

治阳明病发热,大烦大渴,大汗出,脉洪大。

玉女煎《景岳全书》:生石膏、熟地、麦冬、知母、怀牛膝。

治热病烦热口渴,头痛,牙痛。

寒水石【药用】本品为天然沉积矿物单斜晶系硫酸钙或三方晶系碳酸钙矿石。

【性味与归经】辛、咸,大寒。

入胃、肾经。

【功效】清热泻火【临床应用】用于温热病壮热、烦渴等症。

寒水石清热泻火的功效,与石膏相类似,故常与石膏配伍,用于壮热烦渴的症候。

如治暑温邪在气分,大热烦渴、苔黄等症,可与石膏、滑石、杏仁、竹茹、银花、通草等同用。

此外,本品可外用于风热火眼及水火烫伤。

【处方用名】寒水石(打碎用)【一般用量与用法】三钱至一两,煎服,先煎。

【方剂举例】三石汤《温病条辨》:飞滑石、寒水石、生石膏、杏仁、竹茹、金银花、白通草、金汁。

治暑温邪在气分,大热烦渴、苔黄等症。

知母【药用】本品为百合科植物知母的根茎。

【性味与归经】苦,寒。

入肺、胃、肾经。

【功效】清热泻火,滋肾润燥。

【临床应用】1.用于温热病、高热烦燥、口渴、脉洪大等肺胃实热之症及肺热喘咳、痰黄而稠。

知母苦寒,上能清肺热,中能清胃火,故适用于肺胃有实热的病症。

本品常和石膏同用,可以增强石膏的清热泻火作用。

2.用于阴虚发热、虚劳咳嗽及消渴等症知母能泻肺火而滋肾,故不仅能清实热,且可清虚热。

在临床上多与黄柏同用,配入滋阴药中,如知柏地黄丸,治阴虚火旺、潮热骨蒸等症。

又本品配养阴润肺药如沙参、麦冬、川贝等品,可用于肺虚燥咳;配清热生津药如天花粉、麦冬、粉葛根等品,可用治消渴。

【处方用名】肥知母、知母(生用,泻火之力较强)、炒知母(炒用,泻火之力稍缓和)、盐水炒知母(滋阴退虚热较佳)【一般用量与用法】一钱至三钱,煎服。

【按语】1.知母性味苦寒而不燥,上能清肺,中能凉胃,下能泻肾火。

配以黄芩,则泻肺火;配石膏,则清胃热;配黄柏,则泻肾火。

2.知母既能清实热,又可退虚热,但它滋阴生津的功效较弱,用于阴虚内热、肺虚燥咳及消渴等症,须与滋阴药配伍,始能发挥它的作用。

3.本品能润燥滑肠,故脾虚便溏者不宜使用。

【方剂举例】知柏地黄丸《医宗金鉴》:知母、黄柏、地黄、丹皮、萸肉、山药、泽泻、茯苓。

治阴虚火旺,骨蒸潮热,多梦遗精。

栀子【药用】本品为茜草科栀子树的成熟果实。

【性味与归经】苦,寒。

入心、肝、肺、胃经。

【功效】清热泻火,凉血解毒。

【临床应用】1.用于热病发热,心烦不宁等症。

栀子善能泻火泄热而除烦。

在外感热病的气分症初期,见有发热、胸闷、心烦等症,可用栀子配合豆豉,以透邪泄热、除烦解郁。

如属一切实热火症而见高热烦燥、神昏谵语等症,可用本品配黄连等泻火而清邪热。

2.用于热毒、实火引起的吐血、鼻衄、尿血、目赤肿痛和疮疡肿毒等症。

山栀又有凉血止血、清热解毒的作用,用治血热妄行,常与生地、侧柏叶、丹皮等配伍;治目赤肿痛,可与菊花、石决明等配伍;治疮疡肿毒,可与黄连、银花、连翘等同用。

此外,本品又能泄热利湿,可用于湿热郁颉所致的黄疸、面目皮肤发黄、疲倦、饮食减少等症,常与黄柏、茵陈蒿等同用。

又用生栀子研末,与面粉、黄酒调服,有消肿活络的作用,可用于跌仆损伤、扭挫伤、皮肤青肿疼痛等症,为民间常用的“吊筋药”,尤其适用于四肢关节附近的肌肉、肌腱损伤。

【处方用名】炒山栀、焦山栀、黑山栀(炒至外皮呈黑色,用于清热泻火,凉血止血)、生山栀(生用,清热泻火之力较强)【一般用量与用法】一钱至三钱,煎服。

外用适量。

【按语】1.栀子,一名山栀,轻清上行,能泻肺火,去肌表热,在外感热病、表里有热之际,能起双解的作用;本品苦寒泄降,又能泄三焦火,凉血清心热,可用于热病心烦;血热妄行及热淋尿血等症。

故山栀既能清气分热,又能清血分热。

至于泄热利湿,可用治黄疸,也是它的特长。

2.本品配黄芩,能泻肺火;再加淡豆豉,能双解表里之热,配以黄芩,能泻三焦火、清心热;配以生地、丹皮,能凉血止血,治血热妄行、吐衄尿血;配以黄柏、茵陈,能清热利湿,治湿热黄疸。

3.过去在临床应用方面有山栀皮去肌表热、山栀仁清心热的用法,现在上海地区已予简化,均用整个栀子,不再分栀皮、栀仁。

【方剂举例】栀子大黄汤《金匮要略》:栀子、大黄、枳实、豆豉。

治酒疸,心中懊?或热痛。

芦根【药用】本品为禾本科植物芦苇的根茎。

【性味与归经】甘,寒。

入肺、胃经。

【功效】清肺胃热,生津止渴。

【临床应用】用于温热病高热口渴,胃热呕吐,以及肺热咳嗽、痰稠而黄等症。

温热之邪,袭于肺络,则为肺热咳嗽、犯于胃腑,则见津少口渴;如影响胃气通降,则上逆而呕恶。

芦根能清肺胃热,且有生津作用,故适用于肺胃郁热的症候。

在临床应用方面,本品常配合麦冬、天花粉以清热生津;配竹茹、枇杷叶以清热止呕;配瓜蒌皮、知母、浙贝以清肺止咳;配冬瓜子、生苡仁、桃仁以清肺排脓。

【处方用名】鲜芦根、活芦根(用新鲜者,用时去节)、干芦根(晒干用,作用较逊)【一般用量与用法】新鲜者用一两或一尺,干者用五钱至一两,煎服。

【按语】1.芦根一药,临床上主要用于下列二个方面,既能清肺热而祛痰排脓,又能清胃热而生津止呕。

它虽属性寒,但味甘淡而力薄,用清肺胃,只能作为辅助的药品。

不过,它有一优点,即性不滋腻,生津而不恋邪,凡温病热恋卫、气,或热病后如有伤津口渴的证候,都可应用。

2.苇茎汤原用芦苇的地上茎,不是芦苇的根茎,但因一般药店不备,故以芦根代替,临床使用已久,这说明苇茎和芦根的作用相同。

故在农村合作医疗站中可以采集新鲜的芦根和苇茎同用,不但可节约挖掘芦根的人力,且可扩大药源。

【方剂举例】苇茎汤《千金方》:苇茎、薏苡仁、桃仁、瓜瓣。

治肺痈发热咳嗽,痰多带血且有腥臭味。

芦根散《圣惠方》:芦根、麦冬、瓜蒌根、甘草、竹茹。

治时气口干。

天花粉【药用】本品为葫芦科植物栝蒌的根。

【性味与归经】甘、微苦,酸、微寒。

入肺、胃经。

【功效】清热生津,消肿排脓。

【临床应用】1.用于肺热燥咳,热病伤津、口渴等症本品能清肺润燥,生津解渴。

故临床上用于肺热燥咳,可与沙参、麦冬等配伍;用于热病伤津及消渴等症,可与麦冬、知母等配伍。

2.用于痈肿疮疡本品对疮疡未溃者有消肿作用,已溃脓出不畅者有排脓作用,但均以热毒炽盛者为宜,常与连翘、蒲公英、浙贝母等药同用。

【处方用名】天花粉、花粉(洗净,晒干,切碎用)【一般用量与用法】三钱至五钱,煎服。

【按语】天花粉与芦根都能清热生津,治口渴津少,舌质正常,不必具有苔剥质绛的现象,辨症属于气分伤津,为伤阴之初起。

但天花粉力量虽较芦根为弱,而生津的作用则胜过芦根,又可用于痈肿疮疡,能消肿排脓。

【方剂举例】滋燥饮《沉氏遵生》:天花粉、天冬、麦冬、生地、白芍、秦艽治肺燥咳嗽,口燥作渴。

鲜竹叶【药用】本品为禾本科植物淡竹火苦竹的叶片或初出的卷状嫩叶。

【性味与归经】甘、淡,寒。

入心、胃经。

【功效】清热除烦,利尿。

【临床应用】用于热病烦燥、口渴、口舌生疮,以及小便黄赤短少、淋痛等症本品性味甘寒,善清心胃之热,又能淡渗利尿。

治疗热病烦燥、胃热口渴,或口舌生疮等症,常与石膏、芦根等同用;治疗小便黄赤短少、淋痛等症,常与木通、甘草同用。

【处方用名】竹叶、鲜竹叶(采新鲜者应用,用于清热利尿)、竹叶卷心(用初出的卷状嫩叶,用于清心除烦)【一般用量与用法】五钱至一两,煎服。

【方剂举例】竹叶石膏汤《伤寒论》:竹叶、石膏、半夏、人参、麦冬、甘草、粳米。

治伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐。

淡竹叶【药用】本品为禾本科淡竹叶的根。

【性味与归经】甘,寒。

入心、小肠经。

【功效】清热除烦,利尿。

【临床应用】用于热病烦渴,口舌生疮,小便短赤,湿热黄疸等症淡竹叶上能清心火而除烦,下能利小便而渗湿。

用于清心,可与黄连、生地、木通、甘草等配伍;用于渗利湿热,可与滑石、茵陈、通草等同用。

【处方用名】淡竹叶(洗净,晒干用)【一般用量与用法】三钱至五钱,煎服。

【按语】1.淡竹叶一药,始载于《本草纲目》。