贵州侗族鼓楼宝顶斗栱构造

- 格式:pdf

- 大小:2.17 MB

- 文档页数:5

民族营造技艺建筑案例那我给你讲讲侗族的鼓楼建筑吧。

在侗族的村寨里,鼓楼就像一个超级明星建筑。

你看啊,侗族的能工巧匠们全靠自己的双手和世代相传的营造技艺来打造鼓楼。

鼓楼一般都是木质结构,不用一颗钉子哦,就像一个超级精密的大积木。

这些工匠们从挑选木材开始就特别讲究。

他们会找那种质地坚实又耐腐蚀的木材,就像给鼓楼选最棒的“骨架”。

然后呢,鼓楼的造型也很独特,有多层的飞檐,一层一层往上叠,就像要冲破天际似的。

飞檐的角还向上翘起,就像鸟儿展翅欲飞一样,特别灵动。

比如说贵州从江的增冲鼓楼,它可是有几百年的历史了。

站在村寨中间,那气势,高大又雄伟。

里面的结构那叫一个巧妙,榫卯相接得严丝合缝。

村民们平时都聚集在鼓楼下面,聊天、议事、唱歌、娱乐,鼓楼就像是侗族村寨的心脏,把大家都凝聚在一起。

这增冲鼓楼啊,就是侗族营造技艺的一个超级棒的案例,向全世界展示着侗族人民的智慧和独特的建筑审美呢。

再说说傣族的竹楼。

傣族生活的地方气候炎热潮湿,竹楼就是他们适应环境的杰作。

傣族的工匠们用竹子编织出一个个居住的小天地。

竹楼的建造首先要选择合适的竹子,那些粗细均匀、柔韧性好的竹子是首选。

竹楼一般是两层的,下层架空,用来饲养家禽家畜或者堆放杂物。

上层住人,周围还有宽敞的露台。

从外面看,竹楼就像一个精致的大竹笼。

整个竹楼的搭建全靠竹篾绑扎,就像给竹子们来一场精心的“捆绑派对”。

竹楼的屋顶坡度很大,这样在雨季的时候雨水就能很快流走啦。

像云南西双版纳的一些傣族村寨里的竹楼,那就是傣族营造技艺的鲜活展示。

人住在里面,通风又凉快,还能听到竹子在风中发出的沙沙声,特别有自然的感觉,感觉就像住在大自然的怀抱里一样。

堂安侗寨鼓楼简介

堂安侗寨鼓楼是侗族的一种具有地域特点的建筑物,主要分布在贵州、湖南、广西等地的侗族聚居地区。

堂安侗寨鼓楼采用防腐木作为主要建筑材料,结构坚固,可达数百年不腐不斜。

其建筑结构牢固而又严谨,顶梁柱拨地凌空,排枋纵横交错,上下吻合,采用杠杆原理,层层支撑而上。

第一层为正方形,与地平相距约2~3米。

以上各层为多角形,且有飞檐。

顶部中央多安琉璃葫芦,脊棱缓缓翻卷成翘角。

顶楼常悬“款鼓”一面,遇事由“款首”击鼓集众,决策定夺。

底楼多设大厅,楼前有广场,楼侧或联建戏台和厢房。

除了作为聚会的场所外,鼓楼在古代还曾作为外敌入侵时的鸣鼓警示场所。

Artscircle 艺术设计++TEXT /刘敏陈出云侗族“中心柱型”鼓楼的发展演变初探鼓楼是侗族文化圈最具特色的公共建筑之一,而“中心柱型”鼓楼又是侗族鼓楼类型中最具代表性的。

它由原始崇拜的“中心柱”演化而来,在社会功能需求刺激下,与穿斗木结构建筑体系相结合,得到民族审美心理的认同,并最终成为侗族的主流鼓楼样式。

下面将从影响“中心柱型”鼓楼的发展演变因素直至“中心柱型”作为侗族地区的主流鼓楼样式作如下分析:一、观念:侗族部落原始崇拜——中心柱1.树木崇拜侗族经历过原始社会,在封闭的自然环境和与中原文化相对隔绝的社会历史条件下,对自然的崇拜是侗族原始先民的主要信仰。

人们的崇拜对象,是生产和生活所需求所依赖的自然对象,如山川、河流、树木等。

杉树又被侗族先民认为是能带来庇荫的神树。

侗族《进寨歌》里说:“在我们冷剩定岑昂……有一株九抱大的水杉……是保佑寨子的神树。

”①这说明独柱鼓楼的中心柱与原始树木崇拜有直接关系。

这种木柱不仅代表着当时村落的社会活动的中心,而且还具有庇护村寨的神力。

2.寨心柱在侗族各种原始宗教活动中,对人神的崇拜,集中体现在女性神祗“萨岁”和男性生殖崇拜上。

通过种种形态的中柱、神杆、寨心神等得以表现。

侗族《祭祖歌》中唱到:“未置门楼,先置地土。

未置‘寨门’,先置‘萨炳’。

”②将“楼”与“萨柄”——侗族“萨岁”女神的祭地相提并论,也就是侗族村寨中的“萨堂”与“鼓楼”相互对应,反应出侗族人民对女性的崇拜,是母性的象征。

那么中柱的“竖立”应带有象征意味,它是男性的生命符号。

“在各个时期和大多数文化中,中心的位置常常用来给神力或一些其它的崇高力量以视觉表现”。

③二、功能:满足社会功能的需求1.有关“鼓楼”一词的起源明万历三年本《尝民册示》中,始有“鼓”与“楼”一起出现,而将“鼓”与“楼”并称的时间见诸于文献的时期就更晚了,大多于清代至民国年间,如清乾隆年间《玉屏县志》和清嘉庆《黔记》出现了“鼓楼”一词。

侗族鼓楼的选材及结构特点介绍侗族鼓楼的选材及结构特点介绍一、选材1.木材侗族鼓楼的主要建筑材料是木材,而且选用的木材必须是天然材料,且具有一定的抗震性能和耐久性。

通常选用的木材有松木、杉木和柏木等,这些木材都具有较好的抗震性能,能够保证鼓楼的结构稳固。

2.土坯在侗族鼓楼的建筑中,土坯也是必不可少的材料之一。

土坯是由当地的黄土和水混合而成,经过加工成型后进行晾晒而成。

土坯具有较好的保温性能和隔热性能,能够有效地保护鼓楼内部的温度稳定。

3.其它材料除了木材和土坯之外,侗族鼓楼的建筑还会选用石头、竹子等当地的原材料。

这些材料都具有天然的特性,能够与周围的自然环境相融合,形成独特的建筑风格。

二、结构特点1.榫卯结构侗族鼓楼的建筑采用的是古老的榫卯结构,这种结构能够有效地提高建筑的稳固性,使得鼓楼能够经受住自然灾害的考验。

榫卯结构的构造方式使得鼓楼的每一根横梁和立柱都能够相互支撑,形成一个紧密的结构体系。

2.多层建筑侗族鼓楼通常都是多层建筑,每一层都有不同的功能。

比如一楼常用作商业用途,二楼常用作文化活动场所,三楼则是居住区域。

这种多层建筑的结构特点,体现了侗族人民对于空间的合理利用,也展现出了他们独特的居住习惯。

3.斗拱在侗族鼓楼的建筑中,常常会看到斗拱的存在。

斗拱是鼓楼建筑中的重要构件,它能够有效地分散建筑的荷载,提高建筑的承载能力。

斗拱的使用,也使得鼓楼的建筑更加美观、稳定。

三、个人观点和理解侗族鼓楼作为一种具有独特民族特色的建筑形式,其选材和结构特点不仅展现了侗族人民对于建筑工艺的深刻理解,更体现了他们对于自然环境的敬畏和融合。

侗族鼓楼的建筑材料和结构特点也为我们现代建筑提供了一定的启示,引导我们在建筑设计中更加注重对于自然环境的尊重和合理利用,也激发了我们对于民族建筑文化的深入探索和传承。

总结回顾通过本文的介绍,我们可以更加全面、深刻地了解侗族鼓楼的选材及结构特点。

侗族鼓楼所选用的木材、土坯等材料以及采用的榫卯结构、多层建筑和斗拱等结构特点,不仅体现了侗族人民对于建筑工艺的深刻理解,更为我们现代建筑的发展提供了一定的借鉴和启示。

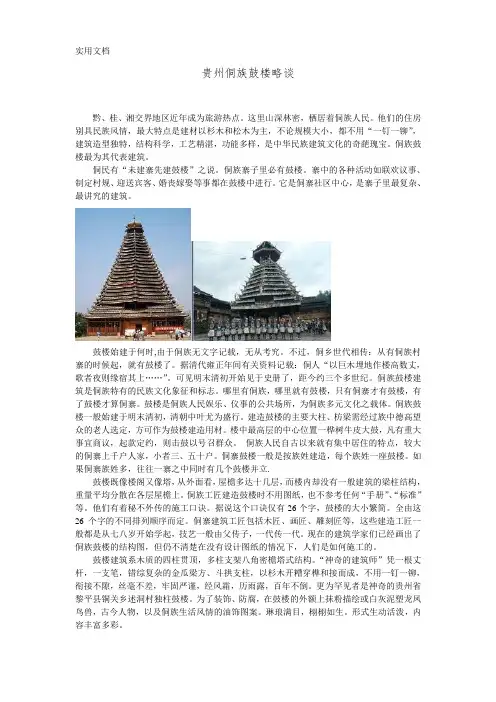

贵州侗族鼓楼略谈黔、桂、湘交界地区近年成为旅游热点。

这里山深林密,栖居着侗族人民。

他们的住房别具民族风情,最大特点是建材以杉木和松木为主,不论规模大小,都不用“一钉一铆”,建筑造型独特,结构科学,工艺精湛,功能多样,是中华民族建筑文化的奇葩瑰宝。

侗族鼓楼最为其代表建筑。

侗民有“未建寨先建鼓楼”之说。

侗族寨子里必有鼓楼。

寨中的各种活动如联欢议事、制定村规、迎送宾客、婚丧嫁娶等事都在鼓楼中进行。

它是侗寨社区中心,是寨子里最复杂、最讲究的建筑。

鼓楼始建于何时,由于侗族无文字记载,无从考究。

不过,侗乡世代相传:从有侗族村寨的时候起,就有鼓楼了。

据清代雍正年间有关资料记载:侗人“以巨木埋地作楼高数丈,歌者夜则缘宿其上……”。

可见明末清初开始见于史册了,距今约三个多世纪。

侗族鼓楼建筑是侗族特有的民族文化象征和标志。

哪里有侗族,哪里就有鼓楼,只有侗寨才有鼓楼,有了鼓楼才算侗寨。

鼓楼是侗族人民娱乐、仪事的公共场所,为侗族多元文化之载体。

侗族鼓楼一般始建于明末清初,清朝中叶尤为盛行。

建造鼓楼的主要大柱、枋梁需经过族中德高望众的老人选定,方可作为鼓楼建造用材。

楼中最高层的中心位置一桦树牛皮大鼓,凡有重大事宜商议,起款定约,则击鼓以号召群众。

侗族人民自古以来就有集中居住的特点,较大的侗寨上千户人家,小者三、五十户。

侗寨鼓楼一般是按族姓建造,每个族姓一座鼓楼。

如果侗寨族姓多,往往一寨之中同时有几个鼓楼并立.鼓楼既像楼阁又像塔,从外面看,屋檐多达十几层,而楼内却没有一般建筑的梁柱结构,重量平均分散在各层屋檐上。

侗族工匠建造鼓楼时不用图纸,也不参考任何“手册”、“标准”等。

他们有着秘不外传的施工口诀。

据说这个口诀仅有26个字,鼓楼的大小繁简。

全由这26个字的不同排列顺序而定。

侗寨建筑工匠包括木匠、画匠、雕刻匠等,这些建造工匠一般都是从七八岁开始学起,技艺一般由父传子,一代传一代。

现在的建筑学家们已经画出了侗族鼓楼的结构图,但仍不清楚在没有设计图纸的情况下,人们是如何施工的。

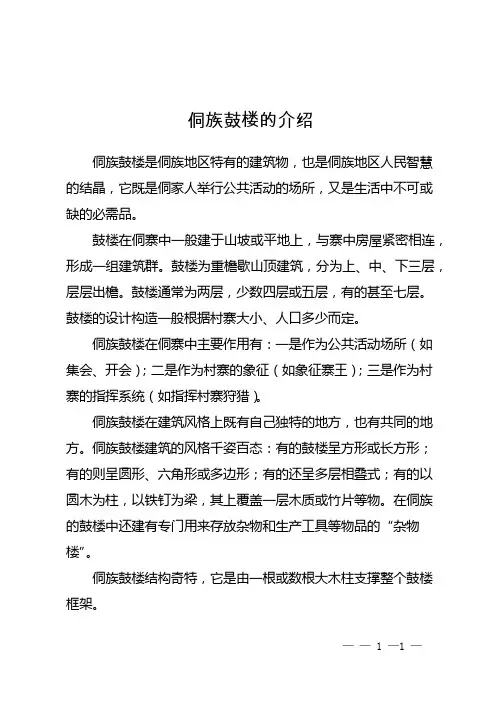

侗族鼓楼的介绍

侗族鼓楼是侗族地区特有的建筑物,也是侗族地区人民智慧的结晶,它既是侗家人举行公共活动的场所,又是生活中不可或缺的必需品。

鼓楼在侗寨中一般建于山坡或平地上,与寨中房屋紧密相连,形成一组建筑群。

鼓楼为重檐歇山顶建筑,分为上、中、下三层,层层出檐。

鼓楼通常为两层,少数四层或五层,有的甚至七层。

鼓楼的设计构造一般根据村寨大小、人口多少而定。

侗族鼓楼在侗寨中主要作用有:一是作为公共活动场所(如集会、开会);二是作为村寨的象征(如象征寨王);三是作为村寨的指挥系统(如指挥村寨狩猎)。

侗族鼓楼在建筑风格上既有自己独特的地方,也有共同的地方。

侗族鼓楼建筑的风格千姿百态:有的鼓楼呈方形或长方形;有的则呈圆形、六角形或多边形;有的还呈多层相叠式;有的以圆木为柱,以铁钉为梁,其上覆盖一层木质或竹片等物。

在侗族的鼓楼中还建有专门用来存放杂物和生产工具等物品的“杂物楼”。

侗族鼓楼结构奇特,它是由一根或数根大木柱支撑整个鼓楼框架。

—— 1 —1 —。

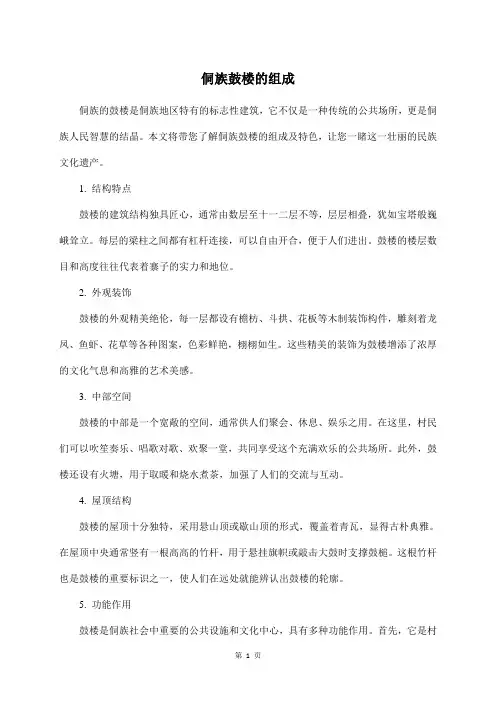

侗族鼓楼的组成侗族的鼓楼是侗族地区特有的标志性建筑,它不仅是一种传统的公共场所,更是侗族人民智慧的结晶。

本文将带您了解侗族鼓楼的组成及特色,让您一睹这一壮丽的民族文化遗产。

1. 结构特点鼓楼的建筑结构独具匠心,通常由数层至十一二层不等,层层相叠,犹如宝塔般巍峨耸立。

每层的梁柱之间都有杠杆连接,可以自由开合,便于人们进出。

鼓楼的楼层数目和高度往往代表着寨子的实力和地位。

2. 外观装饰鼓楼的外观精美绝伦,每一层都设有檐枋、斗拱、花板等木制装饰构件,雕刻着龙凤、鱼虾、花草等各种图案,色彩鲜艳,栩栩如生。

这些精美的装饰为鼓楼增添了浓厚的文化气息和高雅的艺术美感。

3. 中部空间鼓楼的中部是一个宽敞的空间,通常供人们聚会、休息、娱乐之用。

在这里,村民们可以吹笙奏乐、唱歌对歌、欢聚一堂,共同享受这个充满欢乐的公共场所。

此外,鼓楼还设有火塘,用于取暖和烧水煮茶,加强了人们的交流与互动。

4. 屋顶结构鼓楼的屋顶十分独特,采用悬山顶或歇山顶的形式,覆盖着青瓦,显得古朴典雅。

在屋顶中央通常竖有一根高高的竹杆,用于悬挂旗帜或敲击大鼓时支撑鼓槌。

这根竹杆也是鼓楼的重要标识之一,使人们在远处就能辨认出鼓楼的轮廓。

5. 功能作用鼓楼是侗族社会中重要的公共设施和文化中心,具有多种功能作用。

首先,它是村寨的象征,代表着一个家庭的荣誉和地位;其次,鼓楼成为了村民们休闲娱乐、增进友谊的平台;最后但同样重要的是,鼓楼成为了传承侗族文化和历史的重要载体。

6. 历史文化价值侗族鼓楼承载着丰富的历史文化内涵。

它们见证了一个个村落的发展历程,也反映了侗族人民的宗教信仰、民俗习惯和生活方式。

通过研究鼓楼的结构、装饰、用途等方面的特点,我们可以更好地理解侗族的历史和文化背景。

总之,侗族鼓楼作为一种独特的建筑艺术形式,凝聚了侗族人民的智慧和创造力。

它的组成结构和外观装饰体现了精湛的工艺水平,同时也发挥着重要的功能作用。

作为侗族文化的代表性符号,鼓楼具有重要的历史文化价值,值得我们去珍视和保护。

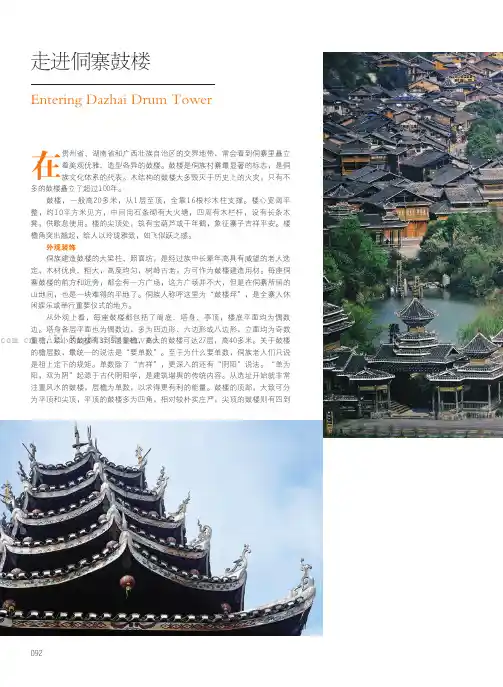

092走进侗寨鼓楼Entering Dazhai Drum Tower在贵州省、湖南省和广西壮族自治区的交界地带,常会看到侗寨里矗立着美观优雅、造型各异的鼓楼。

鼓楼是侗族村寨最显著的标志,是侗族文化体系的代表。

木结构的鼓楼大多毁灭于历史上的火灾,只有不多的鼓楼矗立了超过100年。

鼓楼,一般高20多米,从1层至顶,全靠16根杉木柱支撑。

楼心宽阔平整,约10平方米见方,中间用石条砌有大火塘,四周有木栏杆,设有长条木凳,供歇息使用。

楼的尖顶处,筑有宝葫芦或千年鹤,象征寨子吉祥平安。

楼檐角突出翘起,给人以玲珑雅致,如飞似跃之感。

外观装饰侗族建造鼓楼的大梁柱、照面坊,是经过族中长辈年高具有威望的老人选定,木材优良、粗大,高度均匀,树龄古老,方可作为鼓楼建造用材。

每座侗寨鼓楼的前方和近旁,都会有一方广场,这方广场并不大,但是在侗寨所居的山地间,也是一块难得的平地了。

侗族人称呼这里为“鼓楼坪”,是全寨人休闲娱乐或举行重要仪式的地方。

从外观上看,每座鼓楼都包括了阁底、塔身、亭顶,楼底平面均为偶数边。

塔身各层平面也为偶数边,多为四边形、六边形或八边形,立面均为奇数重檐,矮小的鼓楼有3到5层重檐,高大的鼓楼可达27层,高40多米。

关于鼓楼的檐层数,最统一的说法是“要单数”。

至于为什么要单数,侗族老人们只说是祖上定下的规矩。

单数除了“吉祥”,更深入的还有“阴阳”说法。

“单为阳,双为阴”起源于古代阴阳学,是建筑堪舆的传统内容。

从选址开始就非常注重风水的鼓楼,层檐为单数,以求得更有利的能量。

鼓楼的顶部,大致可分为平顶和尖顶,平顶的鼓楼多为四角,相对较朴实庄严,尖顶的鼓楼则有四到. All Rights Reserved.093ARCHIECTURE建筑风情八角,形制高耸,与塔更相似,立于寨中愈显突出,是新建鼓楼的热门款式。

鸟,是侗族文化中一个神秘的符号,侗族男女的盛装中都有羽饰,它也是侗乡各地鼓楼上一个标志性的装饰。

这些鸟,有的位于鼓楼各层檐角,有的位于鼓楼顶尖,还有的以羽毛和丝线结成彩饰,在鼓楼落成的时候,由寨里的女人们寄托祝福和心愿,挂在鼓楼最高的横梁上。

贵州传统民族建筑特色贵州位于中国西南部,是一个拥有丰富多彩民族建筑文化的地方。

贵州传统民族建筑在历史长河中形成独特的风格和特色,受到了自然环境、民族风俗以及地域特点的影响,形成了具有浓厚地方特色的建筑风貌。

以下将介绍贵州传统民族建筑的特色和风貌。

一、建筑材料贵州传统民族建筑以石头和木材为主要建筑材料。

由于贵州地处喀斯特地貌,石头资源非常丰富,因此大多数传统建筑都是用石材搭建而成。

石头建筑既坚固耐用,同时也给人一种朴实和古朴的感觉。

而在一些山区,人们使用原木搭建房屋,这些木屋也具有特殊的浓厚风土人情和生活气息。

二、建筑结构贵州传统民族建筑的结构多为木质搭建,采用斗拱和榫卯结构。

斗拱是贵州传统建筑的一大特色,它是把木条制成的曲线形构造物,用来支撑房屋的屋顶和地面,使建筑物在地震灾害时更加稳固。

而榫卯结构是指在构建建筑时不使用钉子和铁件,而是利用榫头和槽口来连接木件,这种结构使建筑更加牢固,也给人一种朴素和优雅的美感。

三、建筑风格贵州传统民族建筑在建筑风格上也具有明显的特色。

不同民族地区的建筑有不同的特色,如侗族的吊脚楼,苗族的板楼等等,各有其独特的民族文化和建筑特色。

侗族吊脚楼将房屋搭建在水面上方,以避免受水淹的影响,而苗族的板楼则以坡屋顶和木楼板为主要特点。

这些不同的建筑风格都展现了各民族特有的文化底蕴和时代气息。

四、装饰艺术贵州传统民族建筑在外观装饰上注重线条和色彩,采用各种吉祥图案和装饰元素,如龙凤、花鸟、云纹等,这些图案既能增添建筑物的美感,也传达了当地人民的信仰和愿望。

民族建筑的门窗、庭院等处都布满了各种木雕和石雕,这些工艺品都是民族文化的精髓所在,也是民族传承的重要标志。

五、环境生态贵州传统民族建筑除了在建筑形式上具有特色之外,还注重与自然环境的和谐和相互融合。

如侗族吊脚楼就建在水乡之上,利用水资源和当地气候,使居民生活更加便利和舒适。

稻田、竹林、丛林等自然景观与民族建筑融为一体,共同构成了美丽的乡村风景线。

侗寨鼓楼金鑫二00八年七月雄伟的侗寨鼓楼鼓楼雄伟壮观,结构严谨,工艺精湛,是侗族建筑艺术的集中体现。

鼓楼有厅堂式、干栏式、密檐式等多种。

无论何种鼓楼,一般都分上、中、下三个部分。

上部为顶尖部,用一根长约3米的木柱或铁柱立于顶盖中央,并套上由大到小的5至7颗陶瓷宝珠,使顶尖部成葫芦型,犹如塔尖,凌空而立。

顶盖是绚丽多彩的楼顶,多为伞形。

顶盖形状有四角、六角或八角。

顶盖下斜面的人字格斗拱,像蜂窝百孔窗,其周围木雕像燕窝垒泥点,工艺精巧,造型别致。

中部是层层叠楼,形似宝塔楼身。

楼檐一般都是六角,亦有简便的四角或复杂的八角。

楼身以四根粗大、笔直的长杉木为主柱,从地面直通楼顶,极为壮观。

楼内或雕塑,或绘画,鱼虫鸟兽,栩栩如生。

下面是坚固、宽敞、实用的楼底,多为正方形,四周有宽大而结实的长凳,可供人歇坐。

中间是一个圆形大火塘,由各户轮流供柴生火,夏驱蚊虫,冬可取暖。

鼓楼由各村寨群众投工献料,集资筹建,由侗族能工巧匠自行设计,自行建造。

整个建筑没有图纸,数百上千根梁、枋、柱的尺寸全凭心中计算。

这种能工巧匠遍布侗乡,尤以贵州黎平、从江等地为最多。

据广西龙胜平等乡平等村就有11座;而黎平肇兴,一个寨子就有5座雄伟壮观的鼓楼,被中外游人称为“鼓楼群”。

精巧的侗乡风雨桥风雨桥又称“花桥”,以其能避风雨并饰彩绘而得名。

风雨桥是一种集桥、廊、亭三者为一体的桥梁建筑,是侗族桥梁建筑艺术的结晶。

风雨桥由下、中、上三部分组成。

下部是桥墩,用大青石围砌,以料石填心,呈六面形柱体,上下游均为锐角,以减少洪水的冲击。

中部为桥面,采用密布式悬臂托架简支梁体系,全为木质结构。

桥梁跨度一般不超过10米,以适应有限的木材长度。

上部为桥面廊亭,采用榫卯结合的梁柱体系联成整体。

廊亭木柱间设有座凳栏杆,栏外挑出一层风雨檐,既增强桥的整体美感,又保护桥面和托架。

桥架就放在桥墩上面,而桥墩与桥台之间没有任何铆固措施,只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。

肇兴侗寨五个团鼓楼的详细介绍

肇兴侗寨是位于中国贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县的一个侗族村寨。

侗族是中国少数民族之一,以其独特的文化和建筑风格而闻名。

肇兴侗寨是侗族建筑的典型代表,其中五个团鼓楼是寨内最具特色和重要的建筑。

1. 东门团鼓楼:东门团鼓楼位于肇兴侗寨的东部入口,是寨内最大的团鼓楼。

它是由木材和石头建造而成的三层楼阁,高约15米。

团鼓楼的顶部有一座小型鼓楼,用于告示和传递信息。

每年的重要节日和庆典活动,侗族人民会在团鼓楼前进行传统的侗族鼓舞表演。

2. 西门团鼓楼:西门团鼓楼位于肇兴侗寨的西部入口,是寨内第二大的团鼓楼。

它的建筑风格和东门团鼓楼类似,也是由木材和石头建造而成的三层楼阁。

西门团鼓楼也是侗族人民举行各种庆典和活动的重要场所。

3. 中门团鼓楼:中门团鼓楼位于肇兴侗寨的中部,是寨内的中心地带。

它也是一个三层楼阁,高约12米。

中门团鼓楼是肇兴侗寨的地标建筑之一,常常被用作游客参观和了解侗族文化的场所。

4. 南门团鼓楼:南门团鼓楼位于肇兴侗寨的南部入口,是寨内的一个重要建筑。

它的建筑风格和其他团鼓楼类似,也是由木材和石头建造而成的三层楼阁。

南门团鼓楼常常用于举行婚礼和其他庆典活动。

5. 北门团鼓楼:北门团鼓楼位于肇兴侗寨的北部入口,是寨内最小的团鼓楼。

虽然它的规模较小,但它同样具有代表性的建筑风格。

北门团鼓楼也是侗族文化的重要组成部分,常常用于举办传统艺术表演和庆典活动。

这五个团鼓楼是肇兴侗寨的重要景点,也是了解侗族文化的窗口。

每年都有大量的游客前来参观和体验侗族的生活方式和传统文化。

古建构造图解古建筑的中分(斗栱构造)中国古建筑上篇介绍了古建筑中分——墙身和木构架,今天介绍古建筑中分的另一重要构件——斗栱。

斗栱是中国古建筑所特有一种结构构件,它位于建筑立柱和横梁交接处、枋檩间或梁架间,由层层交错叠置的斗形木构件(斗、升)、弓形木构件(栱、翘)及斜置的木构件(昂)等组成。

宋式铺作斗栱是中国古建筑所特有一种结构构件,它位于建筑立柱和横梁交接处、枋檩间或梁架间,由层层交错叠置的斗形木构件(斗、升)、弓形木构件(栱、翘)及斜置的木构件(昂)等组成。

斗栱由早期出现的挑出、撑托、支顶等简单的构件,逐步发展成为“模数”的复杂结构系统,成了大型甚至小型重要建筑关键性的结构部分。

它不仅是结构的需要,而且也是构成古建筑优秀艺术形象的重要组成部分,是研究中国古代建筑史、研究中国木结构发展、古建筑年代鉴定、古代建筑艺术等问题重要的依据之一。

铺作的名称宋代每一组斗栱称为一朵,根据位置又分别称之为柱头铺作、补间铺作、转角铺作、平坐铺作、攀间铺作等。

铺作的两层含义(1)铺作首先表明了一组斗栱在构成上的层数与斗、栱等组成部分的相叠关系。

如四铺作,即一组斗栱由四层构件相叠而成;五铺作,即一组斗栱由五层构件相叠而成。

(2)其次表明了铺作数与出跳数之间的关系,如四铺作即出一跳,五铺作即出两跳,八铺作即出五跳。

再次,规定了斗栱出跳的次序,如八铺作通常是先出二华栱,再施三昂,而不采用其他的组合方式,譬如不能先出一华栱,然后出三昂,再出一华栱等。

因此铺作在表示栱、昂的出跳情况及其多寡时,又有了“次序”的限定。

宋代铺作数与斗栱出跳的关系详见图5-7。

宋代铺作数与斗栱出跳的关系宋代铺作——基本构件组成宋式铺作由斗、栱、昂及其他附件组成。

知识点1:栱需要清楚宋式斗栱-栱种类宋式斗栱中用栱有华栱、泥道栱、瓜子栱、慢栱、令栱五种基本类型。

(1)华栱,也称抄栱、卷头、跳头。

垂直于建筑面阔方向上、向内外出挑。

华栱(广义)为主受力栱,按照其使用的位置又分为华栱(狭义)、骑槽檐栱、角华栱、丁头栱、虾须栱等。

侗寨鼓楼是侗族村寨中的一种传统木构建筑,通常作为集会和议事的场所。

鼓楼在侗族文化中具有重要的地位,它不仅是侗寨的标志,也是侗族人民精神文化生活的重要场所。

以下是关于鼓楼的一些详细信息:

1. 建筑特点:侗寨鼓楼通常由杉木制成,采用穿斗式结构,即柱与梁之间通过榫卯连接。

鼓楼的建筑形式多样,有的是多柱式,即由四根主柱和十二根衬柱构成;有的则是独柱式,由一根中心柱支撑,直通顶端,底部有四根衬柱。

2. 功能作用:鼓楼不仅仅是一个建筑物,它还承载着侗族人民的集会、议事、娱乐等多种社会功能。

在鼓楼中,村民们会聚集起来讨论村寨大事,举行各种节日活动,甚至进行歌舞表演等文化娱乐活动。

3. 文化意义:鼓楼是侗族文化的象征,它不仅展现了侗族人民精湛的建筑技艺,还体现了侗族丰富的历史文化和艺术审美。

每一座鼓楼都是侗族人智慧和才能的结晶,是侗寨的政治和文化活动中心。

此外,肇兴侗寨是一个著名的侗族村寨,拥有五座集中的鼓楼群,这些鼓楼不仅是当地的标志性建筑,也是游客了解侗族文化的窗口。

总的来说,侗寨鼓楼是侗族文化的重要组成部分,它们不仅是精美的木构建筑,更是侗族社会生活和文化传承的重要载体。

0 引言侗民族主要分布在我国黔、桂、湘三省结合部。

侗族人民善于建筑,侗族木构建筑营造技艺已经列入第一批国家级非物质文化遗产名录,鼓楼是侗族建筑中的符号样本也被视为侗族木构建筑的集大成者。

目前,现有研究者对侗族鼓楼的研究主要集中在以下3个方面。

1) 文化符号方面。

任爽等[1]认为村寨是侗文化的根基、鼓楼是侗族的族徽,鼓楼兼具社会功能和文化内涵;吴红宇[2]认为鼓楼是侗族村寨的中心,鼓楼在侗族人心中是寨胆,是族徽。

分析了鼓楼对于侗族人民生产生活的意义,探讨了鼓楼的文化内涵和功能属性。

2) 营造技艺和建筑美学方面。

蔡凌和邓毅[3]基于大木作结构体系和屋面作法,从结构技术类型角度研究了侗族鼓楼分类方法;阐述了抬梁穿斗混合式鼓楼和穿斗式鼓楼的结构特征;归纳总结了鼓楼结构技术类型演变与文化传播方式;吴琳[4]通过实地调查和核实,阐述了侗族鼓楼宝顶斗拱营造法式和构造方法,并总结了各类代表性鼓楼斗拱构造设计方法;闫帮仁等[5]认为侗族鼓楼除了满足日常生活需要,也满足了族人对艺术形象和美的需要,认为鼓楼有建筑对称与均衡之美、比例与协调之美、主从结构之美,还分别从上述3个层面进行了针对性描述。

3)数理逻辑方面。

张和平和罗永超[6-7]从研究和挖掘少数民族数学文化方面探索了以鼓楼为载体的侗族数学文化以及各数学概念在侗族生活中的应用,重点讨论了侗族鼓楼结构构造中体现出的数学思想,提出了少数民族数学文化挖掘的新思路。

尽管研究者对于侗族鼓楼进行了大量研究,但是鲜有文献针对鼓楼的结构力学性能展开分析和研究。

该文以回型歇山穿斗式侗族鼓楼为研究对象,分析其在平面柱网、大木作体系和构造做法上的特征;选取1个 3层回型歇山穿斗式鼓楼建立平面框架模型,完成竖向荷载下的静力计算,讨论鼓楼结构的内力分布和受力特征。

1 回型歇山穿斗式鼓楼构造特征在现有鼓楼分类方法中,较具有代表性的是蔡凌[8]根据大木作结构体系和屋面构造做法的角度,将鼓楼分为抬梁穿斗混合式与穿斗式两大类。

国家重点文物保护单位——贵州百年鼓楼

国家重点文物保护单位

——贵州百年鼓楼

贵州雍里乡大洞村,西山镇小翁村、田底村,谷坪乡银潭村、谷洞村等苗侗村寨,每座鼓楼,造型各异,有108座,风雨桥56座。

其中增冲鼓楼、高阡鼓楼、宰俄鼓楼尤为著名。

高仟鼓楼始建于雍正年间,为木结构宝塔形,平面呈六边形,立面为十五层密檐双楼冠六角攒尖顶,人字斗拱结构,顶端置陶瓷宝顶.

鼓楼内有十八根落地柱;宰俄鼓楼始建于清雍正年间,平面为正八边形,立面为十三层密檐双楼冠八角攒尖顶,人字斗拱结构,顶端置陶瓷葫芦宝顶,顶层檐下置如意斗拱,斗拱下装漏窗.

各层封檐板彩绘风采图案,翼角高翘,具有鲜明的民族特色。

从江县高阡鼓楼和宰俄鼓楼,工艺精湛、气势宏伟,充分体现了侗族建筑的超高技艺。

2013年列入第七批全国重点文物保护单位。

竹香。

侗寨鼓楼导游词侗寨鼓楼群分多柱和独柱两类:多柱即四根主柱十二根衬柱;独柱即由一根中柱支撑,直立于鼓楼中央,直伸顶端,底层四根衬柱。

不论何种建筑形式,其顶层均置放齐心鼓,故人们称之为鼓楼。

鼓楼是由侗族自己的能工巧匠自行设计,没有图纸,数百根梁、柱、仿的尽寸全凭心中黔算。

整体全系木质结构,以杉木凿榷衔接,不用一钉一铆,上下吻合,采用柱杆原理,层层支撑而上。

鼓楼造形有三层、五层、七层、九层乃至十余层不等。

一般分上、中、下三个部分。

上部为顶尖部,由一根铁柱立于顶盖中央,套上陶瓷宝珠,呈葫芦型,犹如落尖,凌空而立。

顶盖多为伞型,有四角、六角、八角形状。

中部为层层叠楼,形似宝塔楼身。

楼植有四角、六角、八角,每方糖角均为翘角,并雕塑禽兽,神形兼备,校期如生。

翘角层层叠叠,重棺而上。

从上而下,一层比一层大,极为壮观。

植板上绘有龙凤鸟兽、古今人物、花草鱼虫以及侗族生活风俗画,玲拢雅致,五彩绞纷。

底部多为正方形,楼四周设有木质长凳,供人歇坐,中间是圆形大火塘。

鼓楼建筑独特,引起了国内外有关专家学者的关注。

联合国机构一官员称赞说:“别具一格的侗族鼓楼建筑艺术,不仅是中国建筑艺术的瑰宝,而且是世界建筑艺术的瑰宝”。

鼓楼是侗寨团结吉祥的象征,兴旺的标志,齐心的表现。

因此,有侗寨即有鼓楼,或以房族修建,或几个姓氏合建。

全县共有鼓楼321座。

肇兴侗寨的五座鼓楼,最为集中,人们称之为“侗寨鼓楼群”;坝寨乡青寨鼓楼是县境内现存历史最久的鼓楼:岩洞乡述洞村的独柱鼓楼,是目前仅发现且保存较完整的奇特鼓楼;肇兴乡纪堂村两座鼓楼,造型最美,1982年2月13日被列为省级重点文物保护单位。

而且纪堂建楼高师最负盛名,凯里金泉湖八据、八角、十七层、高三十三米的鼓楼和北京中华民族园、上海中华民族大观园的鼓楼,都出自陆文礼等建楼高师之手。

鼓楼多建在寨中央,与戏台、歌坪相结合,是集会、议事、文化娱乐的好场所。

鼓楼雄伟壮观,裴声中外,是侗族人民智慧的结晶,也是黎平侗乡风景名胜旅游生活中最温馨的一章。