第二章 盆地的分类和构造特征分析 第二部分50-100

- 格式:ppt

- 大小:3.39 MB

- 文档页数:50

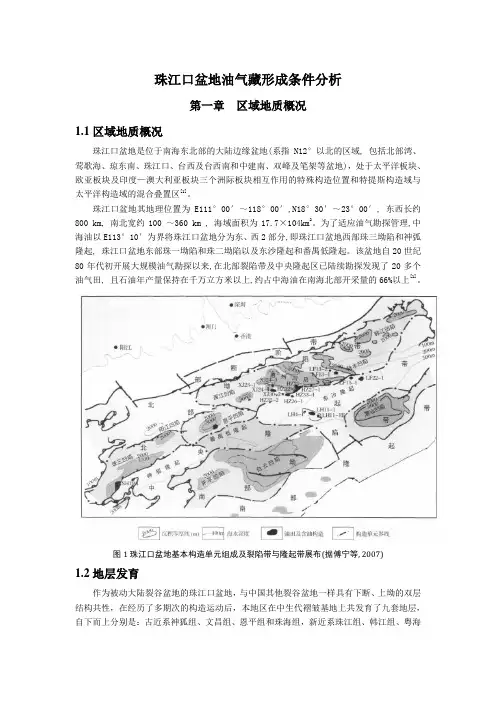

珠江口盆地油气藏形成条件分析第一章区域地质概况1.1区域地质概况珠江口盆地是位于南海东北部的大陆边缘盆地(系指N12°以北的区域, 包括北部湾、莺歌海、琼东南、珠江口、台西及台西南和中建南、双峰及笔架等盆地),处于太平洋板块、欧亚板块及印度—澳大利亚板块三个洲际板块相互作用的特殊构造位置和特提斯构造域与太平洋构造域的混合叠置区[1]。

珠江口盆地其地理位置为E111°00′~118°00′,N18°30′~23°00′, 东西长约800 km, 南北宽约100 ~360 km , 海域面积为17.7×104km2。

为了适应油气勘探管理,中海油以E113°10′为界将珠江口盆地分为东、西2部分,即珠江口盆地西部珠三坳陷和神弧隆起, 珠江口盆地东部珠一坳陷和珠二坳陷以及东沙隆起和番禺低隆起。

该盆地自20世纪80年代初开展大规模油气勘探以来,在北部裂陷带及中央隆起区已陆续勘探发现了20多个油气田, 且石油年产量保持在千万立方米以上,约占中海油在南海北部开采量的66%以上[1]。

图1珠江口盆地基本构造单元组成及裂陷带与隆起带展布(据傅宁等, 2007)1.2地层发育作为被动大陆裂谷盆地的珠江口盆地,与中国其他裂谷盆地一样具有下断、上坳的双层结构共性,在经历了多期次的构造运动后,本地区在中生代褶皱基地上共发育了九套地层,自下而上分别是:古近系神狐组、文昌组、恩平组和珠海组,新近系珠江组、韩江组、粤海组、万山组及第四系(图2),各地层发育的沉积环境差异,导致其地层发育的不同。

具体分述如下:1.神狐组(古新世一早始新世,65.0-49.OMa,Tg-T90)神狐组沉积于盆地裂陷初期,地层与燕山期花岗岩基底呈不整合接触,在珠一坳陷仅有局部地区钻遇到。

岩性为一套杂色含凝灰质砂岩夹紫红、棕褐色泥岩,沉积相为浅水湖泊相和火山岩相。

2.文昌组(中始新世,49.0-39.OMa,Tg-T80)文昌组沉积于盆地裂陷一幕,与下伏神狐组存在明显的岩性突变,在大部分地区直接超覆于前古近系基岩上,地层底界面为T90反射层;文昌组沉积末,由于珠琼二幕构造运动,断陷整体隆升,使文昌组上部地层遭受强烈剥蚀,顶面T80反射层具有全区不整合特征。

沉积盆地的类型划分及其基本特征1 前言沉积盆地是油气形成的基本构造单元。

“没有盆地就没有石油”等广为流行的观点,充分说明了盆地在油气勘探开发中的重要性,与此同时,盆地也是其它金属矿产的沉积发育基地,即盆地对多种沉积矿产的赋存具有重要的控制作用。

我国和世界油气勘探实践证实,不同的地球动力背景和构造作用过程,形成不同类型的盆地,而不同类型的盆地,其含油气丰度及金属矿产的品位是有差异的,因而对沉积盆地进行合理的、科学的分类是研究矿产成因、类型、特点及分布规律的基础,对矿产普查与勘探具有重要的指导意义。

2 沉积盆地的分类方案20世纪40 年代以来,人们就开始了盆地的分类工作。

板块学说问世以后,以此为基础的分类方案纷呈云涌。

国外从Klemme(1970)开始,先后有Dickinson(19 74)、Bally(1980)、Kingston(1983)、Miall(1984、1990、2000)、Klein(1987)、Ingersoll(1988)、Allen 和Akkev(1992)等对全球主要盆地进行了研究和类型划分。

在国内,赵重远(1978)、甘克文(1982)、李德生(1980、1984)、陈发景(1986)、朱夏(1979、1983)、罗立志等(1982)、刘和甫(1986)、陈景达(1989)和彭作林(1995)等先后利用板块构造的观点对中国的沉积盆地或含油气盆地进行了分类。

综合而言,主要的分类参数有:①地壳类型:大陆壳、洋壳、过渡壳;②板块的运动形式:聚敛型、离散型、转换型;③在板块上的位置:克拉通内、克拉通边缘、洋中脊等。

目前广泛采用的盆地分类方案主要有两种:一种是以现今盆地的基本特征与板块构造背景的密切关系为依据,将盆地划分为克拉通盆地,陆内、陆间裂谷盆地,被动大陆边缘盆地,弧前、弧后盆地,前陆盆地和走滑盆地等,该方案反映的是盆地的地貌构造形态和板块构造背景;另一种是以盆地形成的地球动力学特征为依据,将盆地划分为与张性(伸展)、压性(挠曲缩短)和与走滑作用有关的(扭性)盆地(附表1),该方案突出的是盆地形成过程的应力状态和地球动力学特征。

盆地分类的依据主要包括但不限于以下几方面:

1. 规模大小:根据盆地面积可以将盆地分为超巨型(>100万平方公里)、巨型(50万~100万平方公里)、大型(10万~50万平方公里)、中型(1万~10万平方公里)和小型(<1万平方公里)等。

2. 平面形态特征:按照盆地的形状,可划分为圆形、椭圆形、长条形、三角形、菱形等多种类型。

3. 剖面形态特征:根据盆地在垂直方向上的结构特点,可分为对称型盆地与不对称型盆地,其中不对称型又可根据两侧断层的差异进一步细分为单断(箕状)型和双断(地堑)型盆地。

4. 形成机制与沉积作用关系:按盆地内沉积作用与盆地形成时间的关系,可分为先成盆地、同生盆地和次生盆地。

此外,也可根据地貌形成过程分为地貌盆地、沉积盆地和构造盆地。

5. 地质时代与构造背景:盆地可以根据其形成的地质年代或构造阶段划分,如元古宙盆地、古生代盆地、中生代盆地、中新生代盆地,以及加里东期、华力西期、燕山期、喜马拉雅期等构造时期形成的盆地。

6. 下伏地壳结构:根据盆地下面的地壳性质和所处板块构造位置,可区分出克拉通内部盆地、克拉通边缘盆地、克拉通/增生边缘盆地和大陆裂陷盆地等。

7. 充填补偿情况:根据盆地形成过程中物质充填和沉降平衡状态,可分为过补偿盆地、补偿盆地和补偿不足(饥饿)盆地。

8. 水文循环与地理环境:还可根据盆地内的水体性质和水文循环模式,将其分为外流盆地、内流盆地等。

通过以上多个角度的综合分析,可以对不同类型的盆地进行细致的分类和描

述。

第二章盆地水环境总体特征第一节自然地理与社会经济概况太原盆地位于山西省中部,太行山与吕粱山之间,盆地四周为丘陵和山区环绕。

东部山区属太行山系,俗称东山,西部山区属吕梁山系,称西山。

盆地内地形开阔平坦,地面标高735-'--830m(图2.1)。

盆总体呈北东向展布,小店以北呈南北向,东西向狭窄,宽度为8一15lcm,小店以南为北东向,比较开阔,宽50---56Km。

太原盆地地形总趋势是北高南低,四周高,中问低,地形自山区向盆地呈阶梯状下降。

由于新构造运动的影响,盆地四周地形有明显的差异。

盆地西侧及东侧的太谷段,由于断层的作用,地形上高差悬殊,山区与盆地内的倾斜平原直接相接,边山洪积扇坡度较大,呈裙状起伏。

盆地其它地区,山区与倾斜平原之间存在宽窄不等的黄土丘陵和台塬。

盆地中部为宽广平坦的冲积平原,大致东部以同蒲铁路为界,珏以太汾公路为界。

图2.1太原盆地地形三维图太原盆地属火陆性干旱半干旱气候,多年平均气温9.75℃。

历年最高气温38℃,最低气温-23"C。

盆地夏季雨量多,冬春季节雨量少,多年平均降水量为425—520m。

降雨量在盆地内不同地区的分配有一定的差异,总的规律是南部多于北部,边山多于盆地。

盆地多年平均蒸发量为1739咖,春季蒸发量最大,冬季最小.潜水蒸发区主要分布在平川区水位埋深小于4m的地区。

汾河为太原盆地内最大的河流。

汾河自兰村峡口进入太原盆地,由北而南,经太原,清徐、文水、祁县、平遥、介休等县,晟后由义棠峡口流出区外。

汾河在盆地内长度约145Kin,纵坡2陷活动主要发生在上新世,这一时期的断陷幅度远大于第四纪,如在西北边缘地带,上新统的厚度达2000---3000m,而第四系厚度仅300--500m(图4.3).图4.2太原盆地第三系底板三维图图4.3太原盆地第四系底板三维图二、太原盆地松散岩类孔隙水含水层结构太原盆地的松散岩类孔隙水含水层包括盆地边缘的黄土台地和盆地内部的松散堆积物。

中国西部前陆盆地特征及命名20世纪90年代以来,在实施“稳定东部、发展西部”的油气战略方针中,人们把目光和勘探研究工作转向西部,当时最为关注和使用最多的地质名词是“前陆盆地”,在科技刊物上发表文章之多,不胜列举;认识之分歧,莫衷一是。

有的多把西昆仑山北缘、天山和祁连山南北缘、六盘山和龙门山东缘旧称的中-新生代山前坳陷叫“前陆盆地”;有的“甚至把大型的塔里木盆地归入前陆盆地之类”(马力,钱奕中,1997);也有的把南天山中的小型库尔勒盆地(即焉耆盆地)也叫“前陆盆地”(Allen,1991);更有甚者在华南板块的北边划出四川-江汉-下扬子-苏北等北缘前陆盆地带,在其南边划出楚雄-南盘江-十万大山等南缘前陆盆地带,其间只剩下江南隆起了,这就把前陆盆地概念在空间上“泛化”了。

类似现象在许多文章论述中颇为流行。

有的把前陆盆地概念在时间上“扩大化”了,如有的作者在塔里木盆地就划分出早期类前陆(S-D)、中-E)、前陆(N-Q)等阶段(贾润胥等,1991);又如有期类前陆(C-P)、晚期类前陆(P2的作者还认为中国南方古生代的“钦州残余海槽,是云开碰撞造山带的前陆盆地”(李曰俊等,1993)。

对前陆盆地名词的理解和应用上也各不相同,在中国同一盆地可叫出不同的前陆盆地名称。

如塔里木盆地北缘库车盆地,很多学者都称为前陆盆地,但也有一些学者认为与Dickinson (1974)厘定的前陆盆地性质不一样,因而称为“类前陆盆地”(曹守连等,1994),有的学者认为中国西部陆相盆地属特提斯碰撞造山带后缘部位上的产物,把库车盆地称为“前陆类盆地”(李曰俊,邝国敦,吴浩若,咸向阳,1993),还有的学者认为中国中西部的前陆盆地是因陆内俯冲所引起,有别于Dickinson (1974)的洋、陆俯冲形成的弧背前陆盆地和陆、陆碰撞形成的周缘前陆盆地,提出“再生前陆盆地”的概念,库车盆地属于这种类型。

甚至在中国大百科全书(地质学)列出的二条前陆盆地条目中(程裕淇,1993),把龙门山山前坳陷与美国落基山前陆盆地对比,把天山北麓山前坳陷与恒河前陆盆地和阿尔卑斯北麓磨拉石前陆盆地对比,是否恰当?也值得商榷!对中国前陆盆地名词和含义还有一些修正和不同的叫法,以及与Dickinson (1974)界定的前陆盆地特性对比等问题,详见第一章。

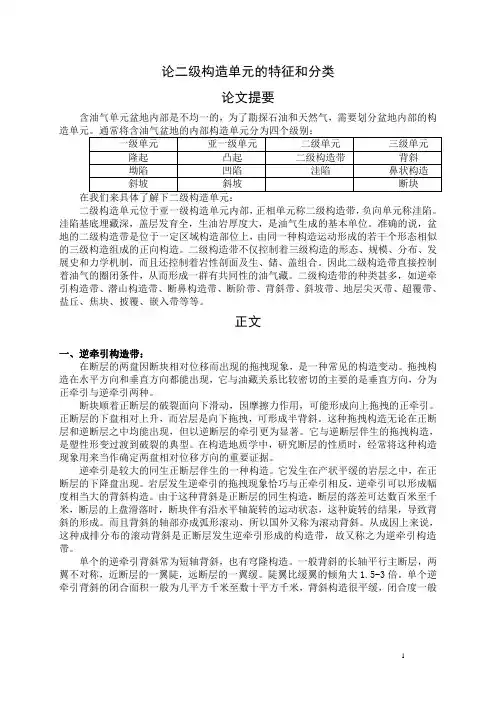

论二级构造单元的特征和分类论文提要含油气单元盆地内部是不均一的,为了勘探石油和天然气,需要划分盆地内部的构二级构造单元位于亚一级构造单元内部,正相单元称二级构造带,负向单元称洼陷。

洼陷基底埋藏深,盖层发育全,生油岩厚度大,是油气生成的基本单位。

准确的说,盆地的二级构造带是位于一定区域构造部位上,由同一种构造运动形成的若干个形态相似的三级构造组成的正向构造。

二级构造带不仅控制着三级构造的形态、规模、分布、发展史和力学机制,而且还控制着岩性剖面及生、储、盖组合。

因此二级构造带直接控制着油气的圈闭条件,从而形成一群有共同性的油气藏。

二级构造带的种类甚多,如逆牵引构造带、潜山构造带、断鼻构造带、断阶带、背斜带、斜坡带、地层尖灭带、超覆带、盐丘、焦块、披覆、嵌入带等等。

正文一、逆牵引构造带:在断层的两盘因断块相对位移而出现的拖拽现象,是一种常见的构造变动。

拖拽构造在水平方向和垂直方向都能出现,它与油藏关系比较密切的主要的是垂直方向,分为正牵引与逆牵引两种。

断块顺着正断层的破裂面向下滑动,因摩擦力作用,可能形成向上拖拽的正牵引。

正断层的下盘相对上升,而岩层是向下拖拽,可形成半背斜。

这种拖拽构造无论在正断层和逆断层之中均能出现,但以逆断层的牵引更为显著。

它与逆断层伴生的拖拽构造,是塑性形变过渡到破裂的典型。

在构造地质学中,研究断层的性质时,经常将这种构造现象用来当作确定两盘相对位移方向的重要证据。

逆牵引是较大的同生正断层伴生的一种构造。

它发生在产状平缓的岩层之中,在正断层的下降盘出现。

岩层发生逆牵引的拖拽现象恰巧与正牵引相反,逆牵引可以形成幅度相当大的背斜构造。

由于这种背斜是正断层的同生构造,断层的落差可达数百米至千米,断层的上盘滑落时,断块伴有沿水平轴旋转的运动状态,这种旋转的结果,导致背斜的形成。

而且背斜的轴部亦成弧形滚动,所以国外又称为滚动背斜。

从成因上来说,这种成排分布的滚动背斜是正断层发生逆牵引形成的构造带,故又称之为逆牵引构造带。

第一章绪论1、盆地的概念盆地具有三重涵义,即地貌盆地、沉积盆地和构造盆地地貌盆地”是地理学术语,指四周被自然高地围限的地形上的洼地,包括大陆上区域分布的无覆水的洼地,如四川盆地等,也包括覆水的小型的冰碛湖到大型的大洋盆地。

沉积盆地”是地球表面长期发生构造沉降,并接受沉积或发生沉积作用的地区。

如果板块或断块在剪切作用下发生沿板块或断块边界走向的滑移,这时在垂直于板块或断块边界的剖面上表现出来的变形并不造成地壳的伸展或缩短。

这种变形称为走滑变形。

在走滑变形过程中形成的盆地统称为走滑盆地。

2、沉积盆地和构造盆地的区分“沉积盆地”亦指同沉积盆地:即沉积与盆地的下沉是同时的,表现为岩相带的走向、古水流方向与盆地的形状、构造一致,沉积层的厚度愈向盆地边缘愈薄——盆地边界是沉积边界,往往有盆地边缘相,如冲积扇、辫状河、扇三角洲沉积“构造盆地”亦称沉积后盆地:由于后期构造运动产生的、具有盆地形态的一种向斜构造,与沉积作用无关,其岩相带的走向、古水流的方向等与盆地的现存构造及地貌无关,说明后来形成的盆地是构造运动发生改造的结果。

第二章板块构造与盆地分类3、岩石圈组成及界面,大洋和大陆地壳的物质组成地震波包括纵波(P波)、横波(S波)和面波,地壳在横向上是极不均一的。

可分为大陆地壳与大洋地壳两种类型。

洋壳厚度较薄,一般为5-10km (不包括海水厚度)。

大洋地壳:大洋地壳的结构比较一致,从上到下可分为3层:层1-沉积层;层2-玄武岩层;层3-大洋层(变辉长岩);大洋层以下进入上地幔。

洋壳的物质成分主要相当于基性岩,物质的平均密度较陆壳大,约为2.8-2.9 g/cm3。

大陆地壳:陆壳厚度较大,平均厚度约33km,在某些高山地区可厚达70km,在较薄的地方仅25km左右。

大陆地壳的结构在横向和纵向上均表现出很强的不均一性,总体上看,由上向下亦可分为3层:上地壳、中地壳、下地壳。

陆壳的物质成分相当于中、酸性岩,物质的平均密度较洋壳小,约为2.7-2.8g/cm3。

第二节盆地分析来源 /oldweb04/show.php?artid=439盆地分析是沉积盆地研究最为重要的内容之一,早期的盆地分析研究内容较为局限,主要侧重于盆地的地层、沉积特征和岩相古地理方面的研究。

近年来,越来越多的地学者把沉积盆地作为实体进行地球动力学的综合研究,它包括了盆地形成的构造环境及其力学机制、盆地的沉积充填史、盆地热演化史以及盆地流体等方面的研究。

沉积盆地作为地球表面最基本的构造单元之一(大约占地球表面大陆2/3的面积由沉积地层组成),其不仅记录了岩石圈动力学过程和板块相互作用的历史,而且蕴藏着人类不可缺少的能源和其他矿产资源。

近年来,与盆地分析相关学科的研究和矿产资源开发极大地促进了沉积盆地的研究。

沉积盆地的动力学正在成为盆地研究领域的主要趋向,并将成为跨世纪的固体地球科学研究规划中的重要组成部分,其目的在于认识盆地的成因,进而揭示其全部演化历史中的动力学过程,并探求其内在驱动力。

一、盆地分析的概念与发展历史Conybeare(1979)认为盆地分析是指将盆地的发展序列划分成岩性的、时间地层的、生物地层的和生态的单元,进一步了解气候和沉积环境以及各单元之间的古地理关系,了解构造作用对盆地成因的影响等。

Miall(1984)指出,盆地分析是地层学、构造学和沉积学等的综合分析,其最重要的研究结果是揭示沉积盆地的古地理演化。

近年来,盆地分析的概念有了更广泛的含义,许多学者认为盆地分析是将沉积盆地作为一个完整的研究单元,以盆地演化为线索,系统地研究盆地的构造发展史、沉积充填史、埋藏史、热演化史,建立盆地演化模式,并研究油气和其他沉积矿产的学科。

总的来说,盆地分析在20世纪60年代以前处于初期发展阶段,最初只限于沉积学和岩相古地理学的研究,后来,Krumbeihe和Sloss等认识到了大地构造对盆地及其岩相起到了最根本的控制作用,并将构造与沉积作用的相互关系研究贯穿于盆地分析的各个阶段。

地球的盆地与构造地质学盆地是指地球表面的一种特殊地貌,其特点是相对平坦,且内部容纳了沉积物质。

盆地的形成与构造地质学密切相关,本文将就地球盆地的形成过程及其与构造地质学的关系进行探讨。

一、盆地的定义和分类盆地是指相对高海拔区域周围地势相对低平,呈现出碗状或盒子状的地形构造。

盆地的形成与地球演化的历史过程密切相关。

根据盆地形成的不同方式,可以将盆地分为伸展盆地、剥蚀盆地和构造盆地三种类型。

1. 伸展盆地伸展盆地是由地壳的伸展和撕裂产生的,常见于板块边缘。

在伸展盆地的形成过程中,地壳发生拉伸,形成断裂带,并伴随着破裂、塌陷与崩塌等破坏性地质活动。

伸展盆地常见于东非大裂谷、北美盆地等地。

2. 剥蚀盆地剥蚀盆地是由于持续的侵蚀作用,使地表地层剥蚀至较低平面形成的盆地。

在剥蚀盆地的形成过程中,高地区的岩石经过风化、溶蚀、冲刷等作用逐渐减薄,形成了相对低平的盆地。

美国科罗拉多盆地是一个典型的剥蚀盆地。

3. 构造盆地构造盆地是由于地壳内部的构造活动导致的盆地形成。

其形成过程中常伴随着地壳的挤压、褶皱、断裂等活动。

青藏高原是中国最大的构造盆地,其形成是由于印度板块与亚欧板块的碰撞造成的。

二、盆地的形成机制盆地的形成机制主要包括构造作用、侵蚀作用和沉积作用。

1. 构造作用盆地的形成与地壳内部的构造作用密切相关。

在构造作用的影响下,地壳可能发生抬升、下沉、挤压、拉伸等变形。

当地壳发生垂直变动时,就会形成盆地。

例如,地壳的下沉导致局部地区形成相对低平的盆地。

2. 侵蚀作用侵蚀作用是地表岩石被风化、溶蚀、冲刷等作用剥蚀的过程。

侵蚀作用的程度和强度决定了盆地的形成与发育。

在侵蚀作用的影响下,高地区的岩石逐渐减薄,形成相对低平的盆地。

3. 沉积作用沉积作用是河流、湖泊、海洋等水体携带的沉积物在盆地中沉积的过程。

当沉积物积累到一定厚度时,就会形成盆地。

沉积作用在盆地的发展中起到了重要的作用,形成了大量的湖盆、海盆。

三、盆地的构造地质学意义盆地的形成与构造地质学密切相关,对于构造地质学的研究具有重要意义。

初二地理盆地地貌类型分析地理盆地是指相对周围地势较高的地区,由于板块构造运动的影响,沉积层和地壳受到挤压和下陷形成的地形坑洼地带。

盆地地貌类型的形成与其地质背景、构造特征、沉积作用等因素密切相关。

本文将对初二地理课程学习中的盆地地貌类型进行分析。

一、地壳运动形成的断陷盆地断陷盆地是由于地壳的断裂与塌陷形成的盆地地形,它是地壳运动造成的典型地貌形态。

断陷盆地常见于活跃断裂带附近,如中国的武陵山断裂带和西南地区。

1. 戈壁盆地:戈壁盆地属于干旱地区的断陷盆地,主要存在于中国西北地区。

它的地貌特征是地表植被稀疏,主要以沙漠草原和石质山地为主,地面上分布着一些沙丘和岩石,盆地内常常有盐湖和盐沼形成。

2. 泥沙盆地:泥沙盆地形成于河流冲刷沉积作用的结果,常见于中国江河平原地区。

这些盆地的地貌特征包括宽阔平坦的河谷,河道纵横交错,河湾流曲等。

二、岩溶作用形成的岩溶盆地岩溶盆地是由于地下溶蚀作用在溶蚀性岩层上形成的地形。

岩溶盆地地貌独特,形成过程中,溶蚀与沉积交替进行,具有丰富的地下水资源。

1. 喀斯特盆地:喀斯特盆地是最具代表性的岩溶盆地类型之一,在中国广西、贵州等地广泛分布。

喀斯特盆地的地貌特征是山峦起伏、丘陵地表不平,河谷纵横,洞穴和溶洞丰富。

2. 天坑盆地:天坑盆地是由于地下岩层发生塌陷形成的地貌,形似地表的坑洞。

中国云南的西部地区便是天坑盆地最典型的分布区,其中最著名的是蓝鱼沟天坑。

三、冰川和风蚀作用形成的风蚀盆地风蚀盆地是由于风力侵蚀和沉积形成的盆地地貌类型,常见于干旱地区,如中国的内蒙古。

1. 风蚀盆地:这是一种位于沙漠中的风蚀地形,沙丘是其典型地貌特征,风沙经过长时间的蚀剥和沉积,形成了广袤的沙丘地形。

著名的中国盆地有塔克拉玛干沙漠。

2. 冰川盆地:冰川盆地是在冰川运动过程中,冰川的侵蚀作用和堆积作用形成的地形,常见于高山和高纬度地区。

喀喇昆仑山中的贡嘎山就是一个典型的冰川盆地。

总结起来,初二地理课程学习中的盆地地貌类型主要包括断陷盆地、岩溶盆地和风蚀盆地。