中国大地构造单元划分思路与方案

- 格式:ppt

- 大小:25.57 MB

- 文档页数:42

中国大地构造格架及动力学成因介绍中国大地构造格架及动力学成因介绍胡经国本文作者的话中国大地构造形成演化与大地构造分区研究已有百余年的历史。

由于不同大地构造学派对中国大陆地壳形成演化有不同的认识和方法论,因而对于整体论述中国大地构造分区有不同的方案。

《中国大地构造格架及动力学成因》一文,在“新全球构造”思想指导下,以板块构造学说为基础,以大陆动力学为线索,对中国区域大地构造及其演化进行了讨论,并且进行了构造区划。

由于板块构造随着时间的推移不断发生变化,因而该文的构造区划以古生代时中国的板块构造格局为基础,同时考虑前古生代和后古生代时期中国的地壳演化,将中国大地构造划分为7个一级构造单元(板块)和30个二级构造单元,包括克拉通(或微陆块)和不同时期的造山带。

本文根据《中国大地构造格架及动力学成因》一文,将其主要内容介绍于下,仅供读者进一步了解和研究该文参考。

特此说明。

下面是正文一、概述1、大地构造单元及其划分该文指出,大地构造分区又叫做大地构造单元划分,是大地构造研究成果的表达方式之一。

它可以直接服务于资源预测需求,作为成矿地质背景或油气盆地分析以及地质灾害评估的基点。

若一个大区域尺度的地壳物质组成、岩石构造组合以及地球物理和地球化学场明显不同于相邻地域,则这样的一个区域就是一个大地构造单元。

大地构造单元既反映了地壳物质组构上大地构造环境(或大地构造相)的时空属性,又具有不同构造阶段的时空层次属性。

板块构造将6大(或更多)板块作为全球的一级构造单元,并将分隔它们的边界也作为构造带看待。

但是,板块构造观的构造单元的细结构划分,以及中国大地构造单元的细结构划分,需要结合特定区域的地质特征进行厘定。

2、不同大地构造观和学派的出现该文指出,近数十年来,由于各个学科的迅猛发展,包括对海洋的研究、对地壳深部的研究等,因而促使大地构造学的研究取得了一些重大的突破,有了极大的进展。

这些在近年出现的许多不同的大地构造观和学派中,都得到了充分的体现。

中国的地质构造中国的地质构造中国地域广阔,地质构造复杂表现形式多样。

经历了晋宁阶段、印支阶段等五个构造阶段。

从而形成了由九个构造域在不同时期拼合成的复杂大陆。

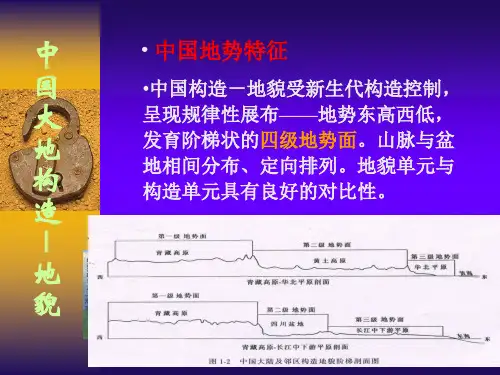

从总体上看,中国构造地貌受新生代构造控制,仍呈现一定的规律性分布——地势东高西低,发育阶梯状的四级地势面。

山脉与盆地相间分布、定向排列。

地貌单元与构造单元具有良好的对比性。

根据黄汲清教授在1960年发表的《中国地质构造基本特征的初步总结》一文来看。

中国地质构造大致是由东部和西部是两个性质不同的构造休系组成:西部是活动性比较大的、古生代的、经过中新生代又复活了的、地槽型强烈褶皱地带,褶皱带之间往往夹着大小不等的“中周地块,’;东部是基本上活动性比较小的、以前震旦纪结晶片岩和轻变质岩系作基底、以古生代浅海相沉积和中新生代陆相沉积作盖层的地台型断裂褶皱地区。

这样可以将东部划分为四个可作为一级构造的地台构造单元;而西部则是几个巨大的褶皱体系。

它们的名称如下:东部地台(也作中国地台)——东北准地台、中朝准地台、杨子准地台和南华准地台。

西部褶皱带——天山蒙古褶皱系、阿尔泰褶皱系、天山褶皱系、内蒙大兴安岭褶皱系、塔里木地块、昆仑秦岭褶皱系、昆仑褶皱系、祁连褶皱系、秦岭褶皱系、松潘甘孜褶皱系、西藏汉西准地台、西藏准地台(这是以加里东褶皱作基底的古生代地台)、汉西褶皱系、喜马拉雅褶皱系及台湾褶皱系。

下面分别介绍各地质构造的区域中朝准地台,他包括整个华北和辽东地区,么及朝解、渤海和黄海的大部分地区,它属于主要由硬化程度较深的前震旦祀拮晶片岩所粗成,未受变质,褶皱很轻微,往往平铺在基底之上。

由阿拉善隆起区(阿拉善地块)、西接阿拉善东至辽河流域的、近于东西走向的大型隆起区,主要由拮品片一岩相.成的内蒙地轴、稳定的鄂尔多斯中部坳陷区(鄂尔多斯地台)、鄂尔多斯西褶皱断带、山西中部隆起区、燕山褶皱带、辽东隆起区、鲁东隆起区、鲁西隆起区、华北坳陷区、秦岭地轴、淮阳地质和豫西褶断带等第二构造单元组成。

中国区域大地构造概念

中国区域大地构造概念主要涉及中国大陆构造的基本特征和主要构造单元。

中国大陆构造由三大主流大地构造观进行经典划分,包括黄汲清先生的多旋回构造观,任纪舞等人的历史大地构造观和王鸿祯等人的板块构造观。

●黄汲清先生的多旋回构造观认为,中国大陆构造单元为地台或准地台和地槽褶皱系,并从全球构造角度将古生代以来的中国大地构造划分为古亚洲、特提斯和滨太平洋三大构造域。

●任纪舞等人的历史大地构造观将中国大陆块分为亲西伯利亚陆块群、古中华陆块群和亲冈瓦纳陆块群,将显生宙造山带概括为古亚洲造山区、特提斯造山区和环太平洋造山区。

●王鸿祯等人的板块构造观审视中国大地构造演化。

上世纪80年代提出了中国及邻区大地构造划分和构造发展阶段,其立论基点从时间论是地质历史发展阶段论和灾变论。

从空间论是全球构造活动论,认为中国主要的大地构造单元包括中朝、扬子和塔里木地台(克拉通)以及其间不同时期的造山带。

总的来说,中国区域大地构造概念主要涉及到中国大陆的构造特征和主要构造单元,以及这些特征和单元在不同的大地构造观下的解释和理解。

福建省大地构造单元划分及基本特征李霞【摘要】以地层划分、对比、沉积岩建造、火山岩建造、侵入岩浆活动和变质变形等地质记录为基础,以板块理论为指导,对福建省大地构造单元进行了重新认识和划分.将福建省区划分为华夏地块(Ⅴ-3)、东南沿海岩浆弧(Ⅴ-4)和闽中结合带(Ⅴ-7)等3个Ⅱ级构造单元,武夷古弧盆系(Ⅴ-3-1)、南平—宁化(夭折)裂谷(Ⅴ-3-2)、闽西南陆表海盆地(Ⅴ-3-3)、闽东沿海岩浆弧(Ⅴ-4-1)和松溪—尤溪蛇绿混杂岩(Ⅴ-7-1)等5个Ⅲ级单元,以及建宁古弧后盆地(Ⅴ-3-1-1)等18个Ⅳ级构造单元.【期刊名称】《世界地质》【年(卷),期】2013(032)003【总页数】9页(P549-557)【关键词】大地构造单元;闽中结合带;福建省【作者】李霞【作者单位】福建省地质调查研究院,福州 350011【正文语种】中文【中图分类】P5440 引言福建省位于中国东南部,东濒西太平洋,隔台湾海峡与台湾省相望,西临江西省,南界广东省,北接浙江省,地理坐标,115°50'~120°40'E,23°33'~28°20'N,陆地总面积 121 300 km2。

沿海多岛屿,海岸线总长>3 300 km。

对于福建大地构造的性质,1924年葛利普(A.W.Grabau)对武夷山区研究后,发现泥盆纪砂岩不整合于变质岩基底之上,认为在现代亚洲大陆东缘(包括东南各岛屿)存在一个前寒武纪古大陆—华夏古陆,其时代划归为太古代和元古代[1]。

此后,围绕古陆存在与否争议颇多[2--3],随着福建及周边地区基底年龄信息的逐渐丰富,有关本区基底构造格局及构造演化模式的认识趋于复杂[4--13],莫衷一是。

对此,笔者根据近几年最新的区域地质调查工作实践,以1∶25万区调资料为基础,以板块理论和大陆动力学思维为指导,运用大地构造相分析方法,研究福建地壳形成演化过程中地壳块体离散、聚合、碰撞、造山等过程的大地构造环境,以大地构造相(优势相)的表征形式表述福建省大地构造特征。

地质勘查工作中区域地质资料的解读初稿在矿产地质勘查工作中对区域地质资料的解读,是建立区域成矿背景及研究成矿条件的重要资料之一。

区域成矿地质背景又是决定着同一成矿带不同勘查区块成矿地质条件和成矿类型。

通过对区域地质资料的解读,初步了解一个勘查区块所处的大地构造位置,成矿地质背景、已知矿床赋存地质条件及矿体的找矿标志(层位、构造、蚀变等)。

通过对区域及勘查区块周边地质条件的解读,类比勘查区块的成矿地质条件,找出相同与不同之处,根据成矿地质理论确立找矿地质工作思路,选择合理的工作手段,制定合理的工作方法和程序。

一、区域地质资料的解读解读区域地质资料,往往是主要从事矿区地质工作者所忽略的或不愿深入的领域,摘录、转抄或粘贴前人资料成为编写设计、报告的主要手段。

因此,造成设计、报告编写中对成矿背景认识陷入人云亦云、不求甚解的局面。

解读区域地质资料,在任何一个地区,必须运用的地质资料为:其一为区域地质志和岩石地层划分两本书;其二为不同比例尺的各种地质图件。

如何解读区域地质资料的思路应由面到点分层次解读,根据区域地质志、岩石地层划分和小比例尺地质图资料,确定勘查区块所处大地构造位置,所属地层区、构造单元及成矿带。

1、大地构造位置的解读陕西省大地构造单元划分不同学者有不同的划分方案,反映出不同学者所重视的主所在,目前划分比较详细的主要有传统的槽台观点和现在兴盛的板块构造观点。

(1)槽台构造说大地构造单元划分中国槽台说有黄汲清为创始人,现在的传人以任纪舜、姜春发等为代表。

槽台说将大地构造单元分为两大类,即地壳构造主要由地台和地槽。

地台反映相对稳定的构造单元,具有不规则的形状,有古老的地壳存在,构造作用强度相对较弱,变质作用较浅,岩浆岩不发育等地质特征;地槽反映相对不稳定的构造单元,具有长条形的形状,有巨厚的地层沉积,构造作用强度相对较强,变质作用较浅,岩浆岩不发育等地质特征;槽台说大地构造单元的划分有成熟的划分方案,有系统的构造单元术语和命名系统列(表1)。

Word文档格式样板胡经国中国大地构造基本轮廓介绍(原稿)胡经国本文作者的话中国著名地质学家黄汲清先生以及任纪舜先生等,根据中国地质科学院地质矿产研究所编制的1∶1000万《中国大地构造图》成果,在《地质学报》1977年第2期发表了《中国大地构造基本轮廓》一文。

该文对于中国大地构造研究来说,是一部具有重要指导意义和划时代意义的著作,值得地球科学爱好者和有志于从事中国大地构造研究的年轻学子认真阅读和研究。

为了比较具体清晰地了解中国大地构造单元的划分和特征,现将该文的有关内容简要介绍如下。

一、中国大地构造单元划分1、中朝准地台中朝准地台包括整个华北、东北南部以及朝鲜北部等地,总体上呈三角形,以深大断裂与相邻构造单元分界。

中朝准地台是中国境内时代最老的地台。

其基底中的最老部分的同位素年龄为31~34亿年。

该地台主体最终形成于距今17亿年前的中条运动;而阿拉善等边部地区则固结于元古代末的扬子旋回。

在该地台主体的基底中存在三个重要的不整合面,代表基底形成发展的三个阶段:①、阜平群与五台群之间的不整合面太古界阜平群与下元古界五台群之间的不整合面:阜平运动,距今23.5~25.5亿年;②、五台群与滹沱群之间的不整合面五台群与滹沱群之间的不整合面:五台运动,距今20亿年左右;③、滹沱群与上元古界之间的不整合面滹沱群及其相当地层与上元古界(震旦亚界)之间的不整合面。

所以,该地台基本上是一个早元古代末形成的地台。

中朝准地台的沉积盖层包括:震旦亚代、寒武纪、奥陶纪的浅海相沉积;石炭纪、二叠纪的陆相夹海相沉积;中、新生代的陆相沉积。

大部分地区缺失志留系、泥盆系和下石炭统。

中生代在燕山、辽宁、山东等地有大规模陆相火山喷发及花岗岩侵入;新生代玄武岩分布广泛。

中朝准地台盖层构造变动以燕山旋回为主,但是内蒙、燕辽等地的印支运动也甚为重要。

2、扬子准地台扬子准地台包括从云南东部至江苏的几乎整个长江流域和南黄海。

它是一个在晚元古代末扬子旋回形成的中国第二个重要地台。

大地构造学派及其构造单元前言在介绍大地构造前先说说地球的结构、构造,大家都知道地球由三部分组成,即:地壳、地幔和地核。

三者之间是由两个不连续的界面来划分的,就是所谓的莫霍面和古登堡面,莫霍面在地壳以下7.5km~70km之间,古登堡面则在地面以下2900km深处。

实际上,还可以根据结构不同,划分出上地幔、下地幔,内地核、外地核等,细分为7层。

地壳还可以说成是岩石圈,岩石圈又可以分为两层,即:花岗岩层(硅铝层)、玄武岩层(硅镁层)。

大陆区域两层均有,大洋区域则只有玄武岩层。

大地构造学是地质学的一个重要组成部分,它的主要研究对象是地球的岩石圈,特别是地壳组成、地壳构造、地壳运动和地壳发展,并进一步阐明它们的规律和原因。

大地构造学派的划分是由于对地壳运动的形式上的认识不同而产生的,即:分为“固定论”与“活动论”之争;“垂直运动”为主与“水平运动”之争;还有“收缩论”与“膨胀说”之争;以及“大陆漂移”与“深层分异”之争等。

这样就形成很多观点和学派,归纳起来对我国大地构造学影响较大的有学派有:槽台学说(西方的、马杏垣和黄汲清等)、地质力学学说(李四光)、多旋回学说(黄汲清)、断块学说(张文佑)、地洼学说(陈国达)、波浪镶嵌学说(张伯声)以及板块学说(尹赞勋、李春昱等)。

下面针对各种学派的主要观点及其大地构造单元的划分介绍如下:一、槽台学说槽台学说是以美国学者J·霍尔(J·Hall)和J·D·丹纳(J·D·Danna)等西方地质学家采用历史地质学分析法,总结出来的大地构造学说,是地质学上传统的大地构造常说,处于统治地位达一百多年的历史。

他将地壳分为线性的构造活动区和块状的构造稳定区,即两个基本构造单元:地台和地槽。

地台:一般位于大陆的中部,是大陆地壳上最稳定的部分。

它们的共同之处是均有前寒武系组成的基底岩系,岩石为深变质的变质岩或深成岩,即所谓的结晶基底。

中国大地构造格局(经典转载)中国地处欧亚大陆东南缘、印度板块和太平洋(菲律宾)板块交汇位置(图1),地表起伏巨大,经历了漫长的地质演化过程,是地球上地质构造最复杂的地区之一。

区内青藏高原被称为世界屋脊,喜马拉雅山脉中珠穆朗玛峰全球海拔最高,同时全球海拔最低点也十分靠近中国大陆(陆上海拔最低贝加尔湖,海底海拔最低马里亚纳海沟)。

中国大陆同时又受世界两大地震带(环太平洋地震带和地中海-喜马拉雅地震带)影响,地震等地质灾害频发(最近如2008年8.0级四川大地震和2010年7.2级玉树地震)。

中国大陆板块内部构造变形复杂,使之成为世界著名的板内构造和大陆动力学研究的热点地区之一。

另外,西北太平洋板块在东亚(以及东南亚)地区的深俯冲作用,形成了世界上最典型的沟-弧-盆(trend-arc-basin)体系,是研究火山活动、板块俯冲、中深源地震等极好的地区。

因此,了解和认识现今中国大地构造格局,具有重要的意义。

[L][/L][L]图1. 中国及临区主要的构造单元(Zhao et al.,2011). 说明:彩色指示地形的起伏变化,白线指示板块边界,灰色线指示大断裂以及区内主要的构造板块边界,黑色三角指示主要的火山。

相类似的图如下图(Huang and Zhao,2006)[/L][L][/L][L]常用术语:临区板块:Pacific Plate 太平洋板块Philippine Sea Plate 菲律宾板块Indian Plate 印度板块Kazak Shield 哈萨克地盾West Siberia Plain 西西伯利亚平原Sino-Korean Craton 中朝板块North China Craton(NCC) 华北克拉通Yangtze (para-)Platform(Block) 扬子(准)地台(板块) Cathaysia Block 华夏板块(注:对于华夏板块的认识目前比较有争议,这里暂且以“华夏板块”称呼)临区海洋:the Pacific (ocean) 太平洋Sea of Okhotsk 鄂霍次克海Japan Sea 日本海Bohai Bay 渤海湾Yellow Sea 黄海East China Sea 东海South China Sea 南海平原盆地:North China (rift)Basin(HBB) 华北(裂谷)盆地(平原) Sichuan Basin 四川盆地Jungger Basin 准葛尔盆地Tarim Basin 塔里木盆地Qiadam Basin柴达木盆地Ordos Basin 鄂尔多斯盆地山脉(系):Himalaya Mountains 喜马拉雅山Pamir 帕米尔Tian Shan 天山Kunlun Mountains 昆仑山Altay Mountains 阿尔泰山Qilian Mountains 祁连山Qinling-Dabie-Sulu Orogens 秦岭-大别-苏鲁造山带青藏高原:Himalaya Block 喜马拉雅地块Lhasa Block 拉萨地块Qiangtang Block 羌塘地块Songpan Ganzi Fold Belt 松潘甘孜褶皱带火山活动:Japan islands 日本诸岛Wudalianchi 五大连池Changbai Mountains 长白山Tengchong 腾冲中国大陆主要包括三大板块/克拉通(中朝、塔里木、扬子)以及三大构造域(特提斯、古亚洲、环太平洋),这是对中国大地构造格局的总体概括。

中国大地构造与地层区划介绍胡经国本文作者的话中国《地层学杂志》第25卷增刊2001年5月发表中国地质科学院地质研究所任纪舜、肖藜薇撰写的文章《中国大地构造与地层区划》值得一读。

现将该文内容介绍如下,供读者阅读和研究。

下面是正文该文摘要根据中国大地构造学、地层学、古生物学等学科研究的新进展,从全球构造角度,给出了中国中元古代一新元古代,南华纪-震旦纪、寒武纪一志留纪、泥盆纪一二叠纪.三叠纪一白垩纪早期、白垩纪中期一新近纪的地层区划。

中国所在的东亚大陆是由冈瓦纳和西伯利亚两个巨型大陆复杂大陆边缘的众多微陆和造山带组合而成的复合大陆。

元古代以来,中国及邻区的构造演化和地层发育依次受阿帕拉契亚一古亚洲洋(或称劳亚洋,古亚洲洋为其东段)、特提斯-古太平洋、印度洋一太平洋三大动力体系的控制。

三大动力体系的复合、叠加,使中国及邻区的构造格局和地层分区发生多次改组和变迁。

近十年来,在前地质矿产部、国土资源部和国家自然科学基金会的支持下,我们对中国大地构造进行了新的研究,编制了1∶500万《中国及邻区大地构造图》,附简要说明书——《从全球看中国大地构造》(任纪舜等,1999)。

在此基础上,本文拟从全球构造角度,根据中国大地构造研究的新进展,讨论中国地层分区问题,敬希读者指正。

一、前言1959年,在第一届全国地层会议上,黄汲清首次论证了中国地层区划工作的目的、意义和综合地层区划的原则,提出了中国地层区划的初步建议(黄汲清,1962)。

1978年王鸿祯发表了“论中国地层分区” 一文,从整个亚洲的构造格局出发,对黄汲清的方案作了补充、修改(王鸿祯,1978)。

1982年,中国地质科学院主编的《中国地层概论》给出了中国晚前寒武纪一第四纪的地层分区。

1996年以来,陆续出版的《中国地层典》亦给出了以纪为单位的地层分区。

最近(2001),在扩编的《中国地质学》中又提出了一个新的地层分区方案(中国地质学扩编委员会,1999)。