湖泊蓝藻水华发生机理研究进展

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:49

28生物技术世界 BIOTECHWORLD蓝藻大约出现在距今33~35亿年前,目前人们所发现的蓝藻大概有2000种,在我国有记录的蓝藻约有900种,其遍布于世界各地[1]。

蓝藻是所有藻类生物中最简单、最原始的一类,蓝藻的细胞中央有核物质,虽然核物质内没有核膜和核仁,但其仍具有核的功能[2]。

其繁殖方式分为营养繁殖和产生内生孢子或外生孢子的无性生殖两种。

1 蓝藻水华的产生蓝藻水华的发生机理一直都是生态学领域所关注的热点问题。

经过多年来的不断探索,科学家们先后提出了几种可能性的理论或假说,从某些方面对蓝藻水华的产生进行了阐述。

(1)氮磷比假说Redfield 认为氮磷比为16时对藻类的生长是最适宜的[3],实验也证明了氮磷比为16时会出现束丝藻水华[4],其他学者所做的研究也从不同方面支持和补充这一说法,Smith [5]认为发生蓝藻水华时水蓝藻水华及其所产生藻类毒素的研究进展赵天琦 宋福强(黑龙江大学 黑龙江哈尔滨 150080)摘要:蓝藻水华已经成为人类所关注的重要环境问题之一。

在最近的几十年里,我国的湖泊生态系统受到损害,水体质量有所下降,我国的经济和发展受到一定的制约。

藻类毒素的产生是蓝藻水华带来的主要危害之一,有研究表明世界上25%~75%的蓝藻水华会产生藻毒素。

本文对蓝藻水华及其所产生的藻类毒素的种类、毒性作用等方面进行综合阐述,旨在为生态环境保护和人类健康提供理论依据。

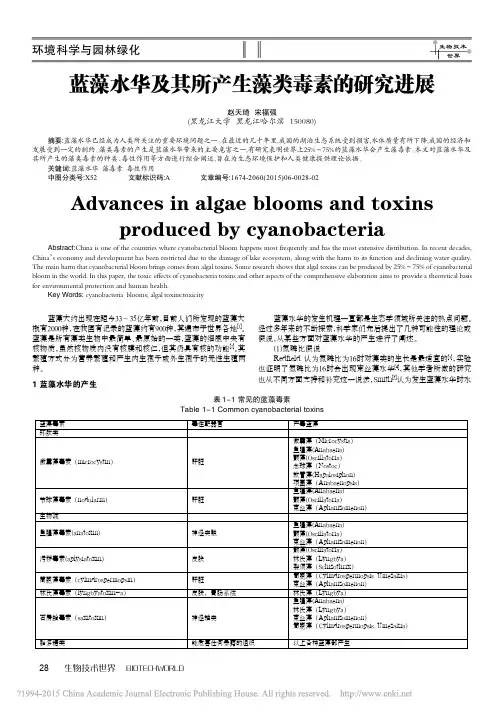

关键词:蓝藻水华 藻毒素 毒性作用中图分类号:X52文献标识码:A 文章编号:1674-2060(2015)06-0028-02Advances in algae blooms and toxinsproduced by cyanobacteriaAbstract:China is one of the countries where cyanobacterial bloom happens most frequently and has the most extensive distribution. In recent decades,China’s economy and development has been restricted due to the damage of lake ecosystem, along with the harm to its function and declining water quality.The main harm that cyanobacterial bloom brings comes from algal toxins. Some research shows that algal toxins can be produced by 25%~75% of cyanobacterial bloom in the world. In this paper, the toxic effects of cyanobacteria toxins and other aspects of the comprehensive elaboration aims to provide a theoretical basis for environmental protection and human health.Key Words: cyanobacteria blooms; algal toxins;toxicity表1-1 常见的蓝藻毒素Table 1-1 Common cyanobacterial toxins蓝藻毒素 毒性靶器官 产毒蓝藻 环肽类微囊藻毒素(microcystin) 肝脏微囊藻(Microcystis) 鱼腥藻(Anabaena) 颤藻(Oscillatoria) 念球藻(Nostoc) 软管藻(Hapalosiphon) 项圈藻(Anabaenopsis) 节球藻毒素(nodularin) 肝脏 鱼腥藻(Anabaena) 颤藻(Oscillatoria)束丝藻(Aphanizomenon) 生物碱鱼腥藻毒素(anatoxin)神经突触鱼腥藻(Anabaena) 颤藻(Oscillatoria)束丝藻(Aphanizomenon) 污秽毒素(aplysiatoxin)皮肤 颤藻(Oscillatoria) 林氏藻(Lyngbya) 裂须藻(Schizothrix)筒胞藻毒素(cylindrospermopsin) 肝脏筒胞藻(Cylindrospermopsis Umezakia) 束丝藻(Aphanizomenon) 林氏藻毒素(lyngbyatoxin-a)皮肤,胃肠系统林氏藻(Lyngbya) 石房蛤毒素(saxitoxin) 神经轴突鱼腥藻(Anabaena) 林氏藻(Lyngbya)束丝藻(Aphanizomenon)筒胞藻(Cylindrospermopsis Umezakia)脂多糖类 能危害任何暴露的组织以上各种蓝藻都产生29BIOTECHWORLD 生物技术世界体中总氮磷比不超过29。

中国太湖蓝藻水华发生的生态学机制研究

近年来中国太湖频繁出现蓝藻水华,给当地的生态环境和水资源带来了很大的

威胁。

为了探究这一问题,很多学者对太湖蓝藻水华发生的生态学机制进行了深入的研究。

首先,太湖水华形成的根本原因是水体富营养化,这一现象的产生是由于人类

活动和自然因素等多种因素综合作用的结果。

太湖周边的人口不断增多,随之而来的是大量的化学污染物、生活垃圾和废水排放。

这些垃圾和废水中包含了丰富的营养物质,如氮、磷等,这些养分在水中会转化为植物生长所需的有机物质,形成水体富营养化的现象。

其次,太湖水体富营养化的产生又加速了藻类生长的速度。

水华是以蓝藻为主的。

蓝藻是一种单细胞生物,其存在形式通常是细胞在水体中聚集,形成大量类似显微镜下观察到的绿色细胞。

太湖的富营养化使得水体中的营养物质含量非常高,对蓝藻的生长起到了极大的促进作用。

除此之外,太湖蓝藻水华的形成还与环境因素的影响有关。

在太湖生态系统中,夏季的气温和光照强度都非常高,这为蓝藻的生长创造了非常有利的环境条件。

此外,太湖的水体水动力学也非常重要,由于太湖的面积较大,因此水流运动较慢,这为蓝藻在水体中停留生长提供了足够的时间和空间。

总之,太湖蓝藻水华发生的生态学机制非常复杂,需要多个因素的综合作用才

能真正达到发生水华的程度。

因此,为了预防和治理水华问题,不仅需要从源头上控制污染物的排放,还需要综合考虑水文、生态、环境等因素,制定出一系列科学合理的管理办法,以达到最佳的治理效果。

第23卷 第11期2008年11月地球科学进展ADVANCES IN E ARTH SC I E NCEVol.23 No.11Nov.,2008文章编号:100128166(2008)1121115209湖泊蓝藻水华生态灾害形成机理及防治的基础研究3吴庆龙1,谢 平2,杨柳燕3,高 光1,刘正文1,潘 纲4,朱本占5(1.中国科学院南京地理与湖泊研究所,湖泊与环境国家重点实验室,江苏 南京 210008;2.中国科学院水生生物研究所,淡水生态与生物技术国家重点实验室,湖北 武汉 430072;3.南京大学,污染控制与资源化研究国家重点实验室,江苏 南京 210092;4.中国科学院生态环境研究中心,环境水质学国家重点实验室,北京 100085;5.中国科学院生态环境研究中心,环境化学与生态毒理学国家重点实验室,北京 100085)摘 要:湖泊具有供水、渔业、旅游、维持区域生态系统平衡等功能,是支撑我国经济和社会发展的重要资源之一。

但是近30年来,湖泊富营养化所导致的蓝藻水华频繁暴发,生态灾害事件频发,严重影响湖泊功能的发挥,制约区域经济可持续发展。

针对国家在保障区域水安全和生态安全、保护人民健康及建设和谐社会等方面的重大需求,国家重点基础研究发展计划项目“湖泊蓝藻水华生态灾害形成机理及防治的基础研究”于2008年7月正式立项。

项目拟解决的关键科学问题包括:①湖泊蓝藻水华主要衍生污染物的形成机理、迁移转化规律和毒理效应;②蓝藻水华导致湖泊生态系统结构变化和功能退化的机理;③蓝藻水华生态灾害评估及调控机理。

针对上述科学问题,项目以蓝藻水华污染物的产生、湖泊生态系统结构与功能的响应以及生态灾害的评估与调控为研究主线,重点开展以下几个方面的研究:①蓝藻水华衍生污染物的产生及其环境过程;②蓝藻水华衍生污染物的毒理效应与生态和健康风险;③蓝藻水华导致湖泊生态系统结构变化与功能退化的关键过程和机制;④蓝藻水华灾害治理和调控的的技术原理和途径。

藻类水华的发生机理及控制措施初步研究——以贵州乌江思林水库为例摘要:藻类水华会引起水质恶化,造成水体缺氧,造成水生生物的大量死亡。

本文初步分析了思林水库发生藻类水华的原因,提出了思林水库水环境治理措施初步建议,对水库蓄水初期水环境治理提供了借鉴。

关键词:藻类水华;富营养化;控制措施0 前言乌江是长江上游右岸最大的一级支流,发源于贵州省西北部乌蒙山东麓。

乌江流域是我国十三大水电基地之一。

乌江思林水电站位于乌江干流中游思南县境内,是乌江干流规划的第八个梯级。

思林电站的建设形成了思林水库,思林水库正常蓄水位440m,坝址多年平均流量849m3/s,具备日调节性能。

2009 年3 月28 日,思林水库开始下闸蓄水。

蓄水成库初期,在水库坝前、支流和部分河段等断面开始出现藻类水华,其中坝前断面的和文家店断面出现的该现象尤为严重。

思林水库藻类水华,给库周的老百姓饮用水安全带来一定影响。

为了保护思林水库生态环境,保障水库周边饮用水安全,维护思林电站和水库周边区域的和谐发展环境,思林电站建设单位贵州乌江水电开发有限责任公司专门组织了专家对思林水库藻类水华开展调查研究,以求充分了解此次藻类水华的基本情况及影响,找出思林水库藻类水华成因,提出解决问题的方法。

为此,国家水电可持续发展研究中心廖文根研究员会同中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、贵州师范大学、中科院地球化学研究所等单位专家对思林水库藻类水华问题进行了实地诊断调查。

贵州师范大学和中科院地球化学研究所对思林水库水质及浮游植物进行了细致的监测、检测。

本文根据专家现场诊断调查结论、监测检测数据、乌江流域的水环境状况,对思林水库藻类水华的发生机理及控制措施进行初步研究。

1 乌江流域水环境基本状况乌江流域位于东经104°18′~109°22′,北纬26°07′~30°22′,流域总面积8.79 万km2。

乌江中上游位于黔中地区,是贵州目前最发达的地区,流域居住人口近2000 万。

湖泊蓝藻水华发生机理研究进展马健荣;邓建明;秦伯强;龙胜兴【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2013(33)10【摘要】蓝藻水华是富营养化湖泊常见的生态灾害,通过产生毒素、死亡分解时使水体缺氧和破坏正常的食物网威胁到饮用水安全、公众健康和景观,会造成严重的经济损失和社会问题,揭示其发生机理是进行防治的基础.综述了蓝藻水华发生机理的主要假说和证据,主要分为环境因子(营养盐、氮磷比、温度、微量元素、浮游动物牧食、水文和气象条件等)和生理生态特性(伪空泡、胶质鞘、CO2浓缩机制、适应低光强、贮藏营养物质、防晒、产毒素和固氮等)两个方面;评述了主要新理论,展望了今后的研究.到目前为止的研究表明寻找一两个关键因子并不能阐明蓝藻水华的发生机理.现存的理论或假说尽管已经在蓝藻水华的防治实践中产生重要作用,但仍然未能清楚地阐释其发生的客观规律.认为蓝藻水华是在各种环境因子(外因)的耦合驱动下,水华蓝藻由于其独特的生理生态特性(内因),产生巨大的生物量而在浮游植物群落中占绝对优势,在合适的水文气象条件下集聚于水表而形成.因此水华机理的研究应同时关注水华蓝藻的生理生态学规律和蓝藻水华发生的各种环境条件.不同环境因子协同影响水华蓝藻的不同生理生态特性的表达,从而影响水华的发生过程,将可能是以后研究的重点.蓝藻水华机理的研究在微观方面正趋向于应用分子生物学手段分析蓝藻生理过程,宏观方面则将广泛应用遥感遥测技术观测全湖蓝藻的变化规律.今后加强对水华蓝藻生理生态特性的基因表达与调控和环境多因子耦合作用于蓝藻水华过程的研究将有重要意义.蓝藻水华的机理研究包括现象、过程和原因3个层次的问题,通过大量的现象和过程的研究,不断揭示其发生过程中水华蓝藻的群落演替、种群发展、细胞活性和分子机理等变化规律,才能找到其发生的真正原因,为其防治提供理论依据和更好的治理措施.在蓝藻水华防治方面,控制营养盐和生态修复可能将是今后很长时间内最根本最有效和最具操作性的方法.【总页数】11页(P3020-3030)【作者】马健荣;邓建明;秦伯强;龙胜兴【作者单位】中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室,南京210008;中国科学院大学,北京100049;中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室,南京210008;中国科学院大学,北京100049;中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室,南京210008;贵阳市环境监测中心站,贵阳550002【正文语种】中文【相关文献】1.氮磷营养盐控制与湖泊蓝藻水华治理研究进展 [J], 王箫璇;曹燕芝;丁颖;黄青青;张寅生;王林;郭匿春2.蓝藻水华发生机理研究进展 [J], 郑国臣;官涤;刘崇;彭菲;李娜3.蓝藻水华发生机理及预警研究进展 [J], 徐宪根;周游;黄骏;陈晶4.我国蓝藻水华的发生机理、危害及防控利用研究进展 [J], 李媛;张家卫;魏杰;赵文5.氮磷营养盐控制与湖泊蓝藻水华治理研究进展 [J], 赵华;张先智;肖娴因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

973计划“湖泊富营养化过程和蓝藻水华暴发机理研究”项目973计划“湖泊富营养化过程和蓝藻水华暴发机理研究”项目富营养型湖泊稳态转换和生态系统调控原理(2002CB412309)2004完成单位与骨干:中科院水生所:刘永定、胡征宇、王洪铸、成水平、侯国祥、李根保中科院武汉植物园:李伟深圳大学:胡章立江苏省农科院:薛启汉昆明市气象局:陈增会2004年12月一、《课题任务书》设置的2004年课题研究内容与目标1, 湖泊主要生物群落的结构特征(种类、分布、多度)、地域分异特征,及其与湖泊水质的定性和定量关系,建立表达湖泊稳态的基本结构参数;, 从不同稳态典型湖泊生物群落的功能特征入手,分析不同生物类群功能之间的协调与反馈关系,建立表达湖泊稳态的基本功能参数;, 通过季节和年度典型湖泊生物群落结构与功能研究,分析湖泊生物群落结构和功能特征的变化规律; , 筛选特征性的湖泊稳态表征指标参数,分析各关键参数的边界条件,建立湖泊生态系统稳态的适宜的、简明的表达体系;, 研究环境状态变化对水体生态系统稳态的影响; , 继续研究与水体营养水平和状态相关的水生植物最小生存种群;, 继续从生态系统的角度研究藻类群落与生物和非生物环境的定量关系;, 继续研究水生植被与环境因子的定量关系; , 研究富营养水体生产者消费者相互作用与生态系统稳定性的关系;, 结合水华暴发和湖泊稳态转换条件的研究,分析两者与周丛藻类的关系;, 研究周丛藻类的生产力及其在湖泊生态系统中的作用。

2, 开展湖沼学调查、实验湖沼学研究、种群生态学并群落生态学研究;, 在理论研究进展方面,确立长江流域浅水湖泊稳态表达的指标体系和湖泊生态系统稳态类型划分的指标体系。

, 国内外发表论文4篇。

二、研究的关键科学问题、主要研究内容与进展1, 水生植被的生态系统功能和湖泊稳态转换的动力学, 湖泊生态系统稳态转换原理2, 不同稳态阶段的生态系统结构的定量表征;, 草型清水稳态的生态系统临界参数;, 稳态转换的机制和驱动因素及湖泊稳态转换的生态系统调控原理;, 周丛藻类及其生产力在蓝藻水华暴发和湖泊稳态转换中的作用。

大型浅水富营养化湖泊中蓝藻水华形成机理的思考蓝藻水华是指湖泊中大量蓝藻繁殖产生的水体表面藻类集群形成的现象,它被认为是一种致命的湖泊污染地带。

近年来,蓝藻水华已经成为大型浅水富营养化湖泊的一个典型现象,在全球范围内普遍存在。

如何来理解这一现象及其形成机理,对于控制和消除大型浅水富营养化湖泊中的蓝藻水华至关重要。

首先,我们需要了解和理解的是,大型浅水富营养化湖泊一般都存在着高水位和繁茂的藻类生物群落。

当这样的湖泊接受过量的氮和磷等有机物输入时,藻类的繁殖就会快速增加,导致其水体的富营养化程度明显增高。

当藻类繁殖达到一定程度时,会形成一个圆形的盈余台地,蓝藻会在台地上聚积成山,由此形成一个紫褐色蓝藻水华景观。

其次,大型浅水富营养化湖泊中蓝藻水华形成过程还受到气候、高温及湖泊波动等其他因素的影响。

一般来说,富营养化湖泊普遍存在着湖水波动程度大、日照不足以及过多溶解矿物质的情况。

其中,湖水波动最主要的结果是藻类繁殖膨胀,而大量的溶解矿物质会活动、溶解和加速藻类的繁殖增长。

此外,缺乏日照会导致藻类无定位、膨胀繁殖,也会将蓝藻水华维持在一定高度。

最后,对于富营养化湖泊中蓝藻水华的形成机理思考,我们也要重点关注湖泊污染的来源,以及其对蓝藻水华的影响。

大型浅水富营养化湖泊的污染主要是来自于城市污水排放、入湖农田灌溉、农药喷洒以及工业排放等。

这些外源性有机物的排放会导致湖泊富营养化,导致蓝藻水华的形成。

总之,大型浅水富营养化湖泊中蓝藻水华形成的主要机理是由于藻类繁殖膨胀、气候和湖泊波动及外源性有机物排放等因素共同作用的结果。

要想控制和消除大型浅水富营养化湖泊中的蓝藻水华,就必须正确的理解和采取有效的措施把污染物的排放得到有效控制,并减少湖泊环境和气候的波动程度。

只有这样,才能使湖泊恢复正常环境,减缓蓝藻水华的形成,而使湖泊水体美丽和更加透明。

蓝藻水华的爆发机制及控制对策研究摘要:本文旨在介绍以太湖为例的蓝藻水华的爆发机制及控制对策。

文章简述了蓝藻的构成及对蓝藻水华的定义;从内外两个方面深入探讨引起蓝藻爆发的原因;详述了如何以控污截源、生态修复、流域管理等手段控制蓝藻水华的持续爆发;并概括了蓝藻水华对当地水生态系统带来的危害及如何有效利用蓝藻水华。

关键词:太湖,蓝藻水华,爆发机制,控制对策1.蓝藻1.1基本特征1)细胞壁由纤维素(内层)和果胶质(外层)组成,细胞外有的具胶被或胶鞘。

2)无色素体,色素均匀地散在细胞周围的原生质内。

色素成分主要为叶绿素a、β胡萝卜素、藻胆素。

藻胆素是蓝藻的特征色素,包括蓝藻藻蓝素(c-phycocyanin, C34H47N4O8)、蓝藻藻红素(c-phycoerythrin, C34H42N4O9) 和别藻蓝素(Allophycocyanin)等。

3)无细胞核,只具核质而无核仁和核膜。

属原核生物,称为蓝细菌(Cyanobacteria)4)同化产物主要是蓝藻淀粉(Cyanophycean starch)。

1.2繁殖方式主要为营养繁殖和孢子繁殖,未发现有性繁殖,可产生的孢子有:内生孢子、外生孢子、厚壁孢子(休眠孢子)、藻殖孢。

营养繁殖常见为细胞分裂,特殊为藻殖孢繁殖。

(1)段殖体是蓝藻藻丝上两个营养细胞间生出的胶质隔片(凹面体)或由间生异形胞断开后形成的若干短的藻丝分段,又称藻殖段或连锁体。

图1 繁殖方式图(2)厚壁孢子系由普通营养细胞增大体积,积累丰富营养,然后细胞壁增厚而成。

厚壁孢子有极强的生命活力,能在不利环境条件下长期休眠。

(3)异形胞是丝状蓝藻类(除了颤藻目以外)产生的一种与繁殖有关的特别类型的细胞,它是由营养细胞特化而成的。

具有异形胞的蓝藻能固氮,当水中氮缺乏时,异形胞的数目显著增加。

2.蓝藻水华蓝藻水华指淡水水体中蓝藻大量繁殖的一种自然生态现象,是水体富营养化的一种特征,主要由于生活及工农业生产中含有大量氮、磷的废污水进入水体后,蓝藻大量繁殖后使水体呈现绿色的一种现象。

第10卷 第8期 中 国 水 运 Vol.10 No.8 2010年 8月 China Water Transport August 2010收稿日期:2010-05-17作者简介:宋益峰(1978-),浙江海盐人,学士,上海市金山区水文站助理工程师,主要从事水环境监测与治理研究。

我国典型浅水湖泊蓝藻水华治理技术研究进展宋益峰1,兰 林2,吴 江3(1上海市金山区水文站,上海 201508;2江苏省水利厅,江苏 南京 210029;3太仓市环境监测站,江苏 太仓 215400)摘 要:蓝藻水华成为我国浅水湖泊的重大水环境问题。

根据蓝藻水华的形成机制,采取相应控制技术减少其带来的影响具有重要的生态和环境意义。

文中综述了目前我国典型浅水湖泊蓝藻水华治理中物理控制法、化学控制法、生物控制法的研究进展。

关键词:浅水湖泊;蓝藻水华;治理技术中图分类号:X524 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2010)08-0154-02一、前言我国目前66%以上的湖泊、水库处于富营养化的水平,其中重富营养和超富营养的占22%,富营养化成为我国湖泊目前与今后相当长一段时期内的重大水环境问题[1]。

与湖泊富营养化相伴随的一个普遍现象就是蓝藻水华[2],蓝藻水华广泛地存在于淡水生态系统中并产生一系列严重的水环境问题[3]。

蓝藻水华控制是世界性难题[4~6],迄今采用的控制蓝藻水华的技术有几种:物理控制法、化学控制法和生物控制法。

二、蓝藻物理强化控制技术 1.机械除藻技术机械除藻技术包括移动式富集湖面蓝藻“水华”技术、气浮捕集蓝藻“水华”技术。

沈银武等[7]利用振动重力斜筛、旋振筛和卧螺离心脱水方法,在单机运行的条件下,在滇池于2001年4月和9月的145天中开机1,700h,共收获富藻水17,000m 3,折合干重为325t。

试验区收获的蓝藻干粉经检测其平均总氮(N)为8.51%;总磷(P)为0.49%、总钾(K)0.70%和粗有机物43.47%。

蓝藻水华形成的机制分析及控制对策研究近年来,蓝藻水华成为了水体污染治理的一个热点问题。

蓝藻水华不仅对水体生态环境造成了严重的危害,而且对人类的健康也存在潜在风险。

因此,对蓝藻水华形成的机制进行分析,并探讨相关的控制对策,显得尤为重要。

一、蓝藻水华的形成机制蓝藻水华的形成与水体中的营养物质浓度密切相关。

一些研究表明,水体中的氮、磷等营养元素含量过高,会促进蓝藻的生长繁殖,从而形成水华。

此外,夏季高温天气,水温升高,也会促进蓝藻的生长繁殖。

此外,流域面积的变化也会影响水华的形成,流域面积大的水域,往往更容易出现蓝藻水华。

二、蓝藻水华的危害蓝藻水华的形成不仅会使水体变得浑浊不清,而且还会释放出大量的有毒物质,如蓝藻毒素等。

这些物质会对水生生物造成严重的危害。

同时,人们如果长期饮用含有蓝藻毒素的水,也会引发一系列的健康问题,如胃肠炎、脑水肿等。

因此,对蓝藻水华的治理迫在眉睫。

三、对蓝藻水华的治理方法对蓝藻水华的治理方法,可以从两个方面入手。

首先,要控制蓝藻水华的形成。

这需要从源头上控制水体中的营养物质的输入,减少流域中的污染源,降低水体营养盐的浓度,从而减少蓝藻的生长繁殖。

其次,对于已经形成的蓝藻水华,可以采用物理、化学和生物等多种方式进行治理。

物理治理:物理治理主要是利用人工或机械等方式将蓝藻水华集中,然后再进行吸收、过滤等方式进行处理。

不过,物理治理方法的效果并不太理想,容易造成生态环境的破坏。

化学治理:化学治理主要是通过投放化学药剂来抑制蓝藻的生长繁殖。

不过,这种方法的副作用比较大,会对水体中的其他生物造成严重的危害。

生物治理:生物治理主要是利用一些对蓝藻具有天然或人工抑制作用的微生物、植物等进行治理。

这种方法比较符合生态保护和可持续发展的原则,效果也比较好。

综上所述,蓝藻水华对生态环境和人类健康都造成了巨大的危害,对其治理迫在眉睫。

在治理蓝藻水华的过程中,需要综合考虑多种因素,采取多种方法进行治理,才能取得较好的效果。

61--土壤肥料•资源环境 DOI:10.16498/ki.hnnykx.2016.010.018蓝藻水华是指由一种称为“蓝细菌”的光合自养细菌——蓝藻,在富营养化水体中快速的生长繁殖,并在水体的表层大量聚集,从而形成的肉眼可见的藻类聚集体。

养殖水体中蓝藻水华的频繁暴发,严重制约了水产养殖业的健康发展。

蓝藻水华暴发后,蓝藻的大量死亡和分解会大量消耗水中的溶解氧,从而造成养殖动物缺氧甚至死亡。

此外,蓝藻水华池塘中的养殖动物常带有“腥臭味”,降低养殖动物的品质。

因此,研究蓝藻水华的成因、危害以及防治方法对水产养殖的健康发展具有重要的意义。

1 蓝藻水华的成因在许多情况下,蓝藻水华出现的速度非常快,这使得人们认为蓝藻水华是蓝藻在短时间内快速生长繁殖形成的,是在很短时间内暴发且难以预测的[1]。

但许多学者经过大量的研究提出,在大多数情况下这种突然出现的水华只不过是已存在、分散在水体中的藻类群体在适宜条件下的上浮、聚集、迁移至水面并为人们肉眼所见的过程,而非藻类在短时间内连续的快速生长所致,可以把蓝藻水华看作是蓝藻为获取光照而上浮的一个对策[2, -3]。

因此,蓝藻水华并非不可预测的,而了解影响蓝藻水华形成的环境因子非常重要。

2 影响蓝藻水华的因子2.1 氮、磷含量对蓝藻水华的影响磷是影响蓝藻丰度的主要因子[4],磷浓度较高时有利于能够形成水华的蓝藻种类成为优势物种[5];当水体中氮的浓度在一定范围内时,会使蓝藻产生竞争优势[6];水体中的氮磷比对水华蓝藻的也有重要的影响,一般认为当TN ∶TP<29时可以使能够形成水华的蓝藻在水体中占优势[7];但Xie 等[8]认为,是蓝藻水华的发生导致了水体的TN ∶TP 比值降低。

2.2 pH 值对蓝藻水华形成的影响蓝藻的光合作用会消耗水体中的CO 2,蓝藻水华暴发时由于大量消耗了水体中的CO 2,从而导致水体 蓝藻水华暴发与水体细菌关系的研究进展 李建松1,2,姜志勇2,钟金香2,蔡云川2,吴郁丽2,郭晓奇2,马志州2,王广军1 (1.中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东 广州 510380;2. 广东海洋与渔业推广总站,广东 广州 510222)摘 要:近年来随着高密度集约化养殖的迅猛发展,营养物质的高投入导致了养殖水体自身污染严重,使得蓝藻频繁爆发,不仅严重破坏水体生态系统结构而且产生毒素威胁人类健康。