道在瓦甓情系石鼓——吴昌硕篆刻艺术评析

- 格式:pdf

- 大小:219.61 KB

- 文档页数:3

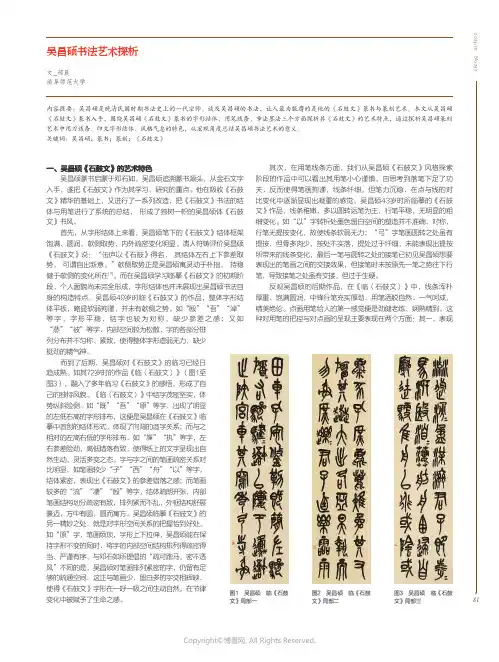

812023/07 No.257一、吴昌硕《石鼓文》的艺术特色吴昌硕篆书启蒙于邓石如。

吴昌硕追溯篆书源头,从金石文字入手,遂把《石鼓文》作为其学习、研究的重点。

他在吸收《石鼓文》精华的基础上,又进行了一系列改造,把《石鼓文》书法的结体与用笔进行了系统的总结, 形成了独树一帜的吴昌硕体《石鼓文》书风。

首先,从字形结体上来看,吴昌硕笔下的《石鼓文》结体框架饱满、圆润,欹侧取势,内外疏密变化明显。

清人符铸评价吴昌硕《石鼓文》说:“缶庐以《石鼓》得名, 其结体左右上下参差取势, 可谓自出新意。

”欹侧取势正是吴昌硕寓灵动于朴拙、 持稳健于欹侧的变化所在[1]。

而在吴昌硕学习临摹《石鼓文》的初期阶段,个人面貌尚未完全形成,字形结体也并未展现出吴昌硕书法自身的构造特点。

吴昌硕49岁时临《石鼓文》的作品,整体字形结体平板,略显软弱拘谨,并未有欹侧之势。

如“殹”“吾”“淖”等字,字形平稳,结字也较为对称,缺少参差之感;又如“蒸”“彼”等字,内部空间较为松散,字的各部分排列分布并不匀称、紧致,使得整体字形虚弱无力,缺少挺劲的精气神。

而到了后期,吴昌硕对《石鼓文》的临习已经日趋成熟。

如其72岁时的作品《临〈石鼓文〉》(图1至图3),融入了多年临习《石鼓文》的感悟,形成了自己的独特风貌。

《临〈石鼓文〉》中结字茂密坚实,体势纵斜险侧。

如“既”“吾”“原”等字,出现了明显的左低右高的字形排布,这便是吴昌硕在《石鼓文》临摹中首创的结体形式,体现了向背的造字关系;而与之相对的左高右低的字形排布,如“㫎”“执”等字,左右参差险劲,高低错落有致,使得纸上的文字呈现出自然生动、灵活多变之态。

字与字之间的笔画疏密关系对比明显。

如笔画较少“子”“西”“舟”“以”等字,结体紧密,表现出《石鼓文》的参差错落之感;而笔画较多的“流”“凄”“殹”等字,结体疏朗开张,内部笔画结构划分疏密有致,排列紧而不乱,外框结构舒展豪迈,方中有圆,圆而寓方。

吴昌硕临摹《石鼓文》的另一精妙之处,就是对字形空间关系的把握恰到好处。

吴昌硕的“石鼓篆书”是如何登峰造极的?

在清代书坛,特别是篆书领域,吴昌硕几乎是无座无法逾越的高峰。

吴昌硕书、画、印俱佳,书法中尤擅篆书。

他以草法掺入《石鼓文》,雄浑恣肆,气度恢宏,自出新意,耐人寻味。

吴昌硕篆书脱胎于《石鼓文》,参以三代金文的笔意、笔法结构,形成自家风格,具有金石美,真力弥满,古趣横溢。

《石鼓文》因其优劣难辦,晦涩难懂,很少有书法家喜爱,但吴昌硕数十年浸淫不懈,弃形取神,将《石鼓文》整饬丰茂的特点与邓石如、杨沂孙、莫友芝等人婀娜飘逸的小篆相结合,汲取钟鼎彝器、碑碣瓦嬖、摩崖石刻之精华。

他的石鼓文书法线质浑劲,结体略呈纵势,由左往右上作势,别树一帜,开创了朴厚苍遒,凝重古雅,极具金石浑穆之气的风格特征。

其篆书藏锋起笔,行笔稳健沉着。

收笔丰富多变,既有回锋收笔,线质饱满,又有急停驻锋,意趣横生。

更有提笔出锋,但又区别于吴让之、赵之谦的近似于悬针法收笔。

相较清代其他篆书大家来说,吴昌硕的篆书用笔速度变化是最大的,短笔画用笔沉着舒缓,力能扛鼎;长笔画则通过速度的变化产生韵律美、金石美。

练习吴昌硕篆书,宜使用长锋兼毫笔,指腕并运,运用转腕绞锋,裏锋而行,八面出锋,使线条苍茫道劲,产生金石意趣。

结体宜于平中造险,呈现不对称之美。

更多文章,敬请关注千年兰亭。

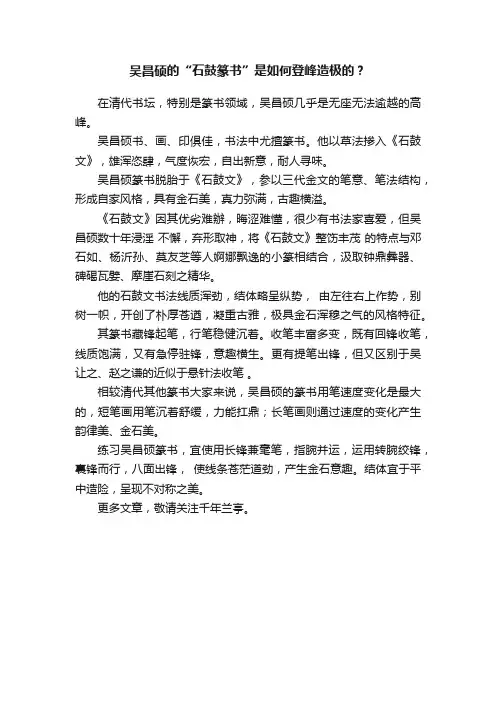

吴昌硕《篆书临石鼓文轴》-吴昌硕71岁篆书临摹石鼓文高清大图赏析《篆书临石鼓文》,近代/1915年年,吴昌硕,立轴,纸本墨笔,纵149.5厘米,横82.3厘米,北京故宫博物院藏《篆书临石鼓文》释文:田車孔安鋚勒既簡左驂。

旙旙右驂騝騝以于原。

止宮車其寫秀弓寺射。

麋豕孔庶麀鹿雉兔其又。

何其大出各亞旲執而。

勿射庶麋豕君子逌樂右臨。

獵碣第三。

吾家賴父先生嘗謂:臨石鼓宜重嚴不(而)不滯,宜虛宕而不弱,近時作者唯臯文張先生能之,缶願學焉而已。

乙卯夏五月客滬上,吳昌碩。

本幅《篆书临石鼓文》“田车”篇,末款“吳昌碩”,下钤“俊卿之印”、“昌碩”印二方。

此轴书于1915年,吴昌硕时年71岁。

本幅无藏印。

此轴笔法沉厚浑朴,笔力雄健,线条粗细富于变化,既师原文之意,得其形,又独具风骨。

近人向燊评其书云:“昌硕以邓法写石鼓文,变横为纵,自成一派。

”此轴结字以上下左右参差取姿,用笔遒劲,气息沉郁雄壮,自具新意。

吴昌硕题泠印社匾吴昌硕西泠印社外景吴昌硕七言联释文:独鹤不知何事舞赤鲤腾出如有神吴昌硕(1844-1927)初名俊,后改俊卿,字仓石,昌硕,号缶庐等,浙江安吉人。

官安东县(今江苏涟水)知县,一月后便辞官,后卖书画为生,是“海上画派”代表,为杭州“西泠印社”首任社长。

吴昌硕书、画、诗、印,时称四绝。

以篆书笔意写花卉,凝重朴拙,开花鸟写意的新气象。

篆刻摆脱浙皖诸派面目,独辟蹊径,其格调可谓前无古人,自称“余学篆好临石鼓,数十载从事于此,一日有一日之境界。

”从其书法来看,也能领略其独特新意。

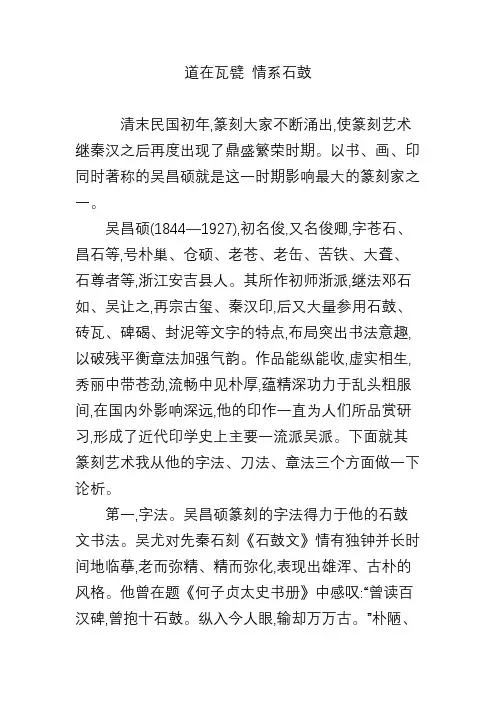

道在瓦甓情系石鼓清末民国初年,篆刻大家不断涌出,使篆刻艺术继秦汉之后再度出现了鼎盛繁荣时期。

以书、画、印同时著称的吴昌硕就是这一时期影响最大的篆刻家之一。

吴昌硕(1844―1927),初名俊,又名俊卿,字苍石、昌石等,号朴巢、仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、石尊者等,浙江安吉县人。

其所作初师浙派,继法邓石如、吴让之,再宗古玺、秦汉印,后又大量参用石鼓、砖瓦、碑碣、封泥等文字的特点,布局突出书法意趣,以破残平衡章法加强气韵。

作品能纵能收,虚实相生,秀丽中带苍劲,流畅中见朴厚,蕴精深功力于乱头粗服间,在国内外影响深远,他的印作一直为人们所品赏研习,形成了近代印学史上主要一流派吴派。

下面就其篆刻艺术我从他的字法、刀法、章法三个方面做一下论析。

第一,字法。

吴昌硕篆刻的字法得力于他的石鼓文书法。

吴尤对先秦石刻《石鼓文》情有独钟并长时间地临摹,老而弥精、精而弥化,表现出雄浑、古朴的风格。

他曾在题《何子贞太史书册》中感叹:“曾读百汉碑,曾抱十石鼓。

纵入今人眼,输却万万古。

”朴陋、古拙的金石味正是吴昌硕艺术的灵魂所在。

在他40岁以后个人风格逐渐成熟的印作中更能看到其石鼓用笔的遒劲浑厚,结构参差错落,越到晚年这种风格愈加强烈。

这也是他:“临气不临形”的胆识所在。

而他的印用文字只是在他的独特的书写风貌之上,结合印章的特殊要求出现的特有字法。

这种字法不是篆书书法的直接参入,只是从意味、气象、结构原理等艺术要求上的采纳。

吴深通此理,所以在基本风格上统一的基础上,不同的印作有不同的字法处理手段。

从“人生只合住湖州”(图1),“家?b”(图2),“葛昌楹印”(图3)的字法对比来看,就不难看出他自己的处理方式。

“人生只合住湖州”一印,字体平稳,没有很多的参差错落的变化,每字呈方形,弧线的弯转的也较对称,直线相对平行,以合印章平正的要求。

而“家?b”一印虽也是石鼓效果。

但由于印面的变化要求,则把许多圆转变为方折。

同是石鼓字法,但处理上各得其妙,互有区别。

吴昌硕临石鼓文四条屏赏析众所周知,石鼓文有“中华第一古物”之誉,文字古奥、字迹残损、词意艰涩、文章破碎,出土1300多年来,一直被人们探究并试图解读,是我国唯一一部刻在石头上的“诗经”。

唐初在陕西天兴(今陕西凤翔)三畴原出土了十个鼓形石头,上各刻有四言诗一首。

石头大小不一,大者高约90厘米,小者高仅45厘米,周长均在200厘米左右。

其形底大顶小,形状似鼓,石鼓因此得名。

石鼓出土后数经迁徙,原有700多字,至今仅存200多字,其中一石已无文字。

十篇石鼓文中有三篇存字较多,分别是“吾车鼓”“田车鼓”“淠殴鼓”,多叙渔猎,所以石鼓文又被称为是“猎碣”;其余七鼓,便不知其所云。

石鼓文是歌颂秦国君主及其辉煌业绩的一组史诗,十篇史诗各有内容,互不重复,分别叙述和赞颂了秦国发展史上的十件大事。

通过释读可以看出,石鼓文与《诗经》中部分篇目近似,记述的渔猎、出征、祭祀活动场面宏大,赞扬了君主英明、军队强大、士兵骁勇、人民勤劳,为彰显国威、昭示后人,故刻石纪念,其文学性、艺术性均不在《诗经》之下,故被称之为刻在石头上的“诗经”。

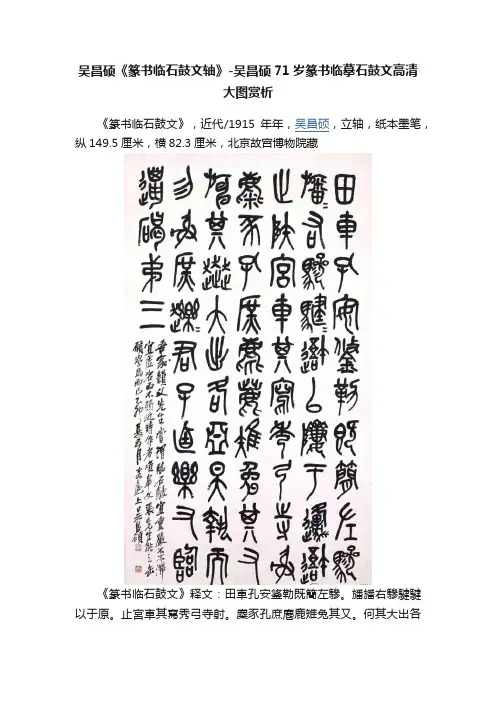

绵竹市博物馆展出的馆藏《吴昌硕临石鼓文四条屏》,是十鼓中的“田车篇”,记述了秦君主和公卿大夫在秋季的一次大规模围猎。

其中一、二、三幅为竖写大篆书两行。

第一幅释文:“田车孔安,?勒冯冯。

既简,左骖幡幡,右骖??。

吾以”;第二幅释文:“跻于原,吾止垤。

宫车其写,秀工寺射。

”此幅第一行‘吾’字下失一‘戎’字;第三幅释文:“麇豕孔庶,扈鹿雉兔。

其原有绅,其奔奔。

大出亚昊”,第三幅第二行‘其’字下失一‘原’字;第四幅写大篆书两行,共十一字(有一个重字),释文:“执而勿射。

多庶轹轹,君子攸乐”,其下有行书款两行:“笏廷仁兄大人属临猎碣字,病后握管,颇嫌挈弱。

幸教正!戊子十月,昌硕书吴俊”,款下钤印两方,第一方隶书白文“吴俊之印”,第二方篆书“湖州安吉县”红底白文印。

此外,每幅右边中部都钤有白文朱底隶书闲章:“归仁里民”。

吴昌硕艺术风格浅析作者:曹潇月来源:《文艺生活·中旬刊》2018年第05期摘要:吴昌硕是晚清最重要的艺术大师之一,素有诗、书、画、印四绝的美誉。

尽管他四十岁左右才开始学习绘画,但在绘画上却取得了很高的成就,这得益于他深厚的书法篆刻功底,因此研究吴昌硕篆刻与绘画的联系意义非凡。

关键词:吴昌硕;篆刻;绘画中图分类号:J212 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2018)14-0176-01吴昌硕在绘画上具有很高的艺术成就,他曾这样评价自己:“我金石第一,书法第二,花卉第三,山水外行”。

同时他的书法篆刻对当代影响也是非常巨大的,开拓了篆书的新风貌,产生了广泛的影响。

本文旨在从吴昌硕的书法篆刻入手去研究他的绘画艺术,以此探究他的艺术真谛。

一、吴昌硕篆刻的艺术特点吴昌硕(1844-1927年),出生于浙江省吉安县,名俊,中年更名昌硕,别号老缶、苦铁、大聋等,是著名画家、书法家、篆刻家,1913年,吴昌硕任西泠印社首任社长,晚清“后海派”中的代表,与虚谷、蒲华、任伯年并称“清末海派四杰”。

篆刻是伴随昌硕老人一生的重要艺术。

在十几岁时吴昌硕就在父亲吴辛甲的指引下学习治印,是父亲带他入门,父亲曾告诉他,学习金石篆刻必须下苦功夫。

从此吴昌硕对篆刻愈发爱好,废寝忘食的研习探究。

他曾在《西泠印社记》中自述到:“予少嗜篆刻,自少至老,与印不离一日。

吴昌硕也是在师法古人的过程中不断探索,而终成己貌。

继承借鉴阶段的吴昌硕即取法浙、皖两派之长,又涉及秦汉之境,以钝刀切石,创作了大量印作。

这一方面基于他深厚的书法功底。

他的书法早年涉猎甚广,中年以后专攻石鼓文,先从篆字上下功夫,熟练地掌握文字变化的基本规律。

他印中的文字篆法洗练,方圆相济,别有新意。

篆法上的熟练运用,使他的篆刻创作进入新意,达到了更高的境界。

其印文章法变化,具有“疏能走马,密不透风”的空间对比。

吴昌硕的篆刻刀法独特,奏刀时冲切结合,用刀如用笔,钝刀硬入,一气呵成。

吴昌硕篆刻赏析

吴昌硕(1844-1927)近代艺术大师,浙江省安吉人。

名俊卿,字昌硕、仓硕等,号缶庐、缶道人、苦铁、归仁里民等。

西泠印社首任社长。

其诗、书画、印皆精。

篆刻勤取钝刀硬入,朴茂创劲。

绘画擅长花卉、蔬果、山水,尤以厚重之书法入画,充满金石气息,笔墨淋漓、色彩浓郁、气魄宏大,一扫晚清画坛萎靡干枯之风,开拓了现代写意画派新气象。

由于他对发展中华民族艺术所作出的杰出贡献,在上海、杭州、安吉、余杭等地皆建立了吴昌硕纪念馆。

作品赏析

强其骨

吴昌硕志存高远,在四十多岁就以激越的刀笔刻下了“强其骨”一印,这绝非是一般意义上的寻章摘句,而是寓以了深刻的内涵和精神上的寄托,有着更深广的意义所在。

在吴昌硕所处的国家和民族被弱肉强食、社稷危亡的时刻,他似乎感悟到唯有国强其骨,人强其骨,激发起国人不屈不挠的精神,才能定国安邦。

我们完全有理由从“强其骨”这方印里,感受到他崇高博大的精神追求和时代责任。

(摘自:韩天衡、张炜羽著《百代印圣吴昌硕》)

缶记

吴俊之印

缶廬蕪青亭長飯青蕪室主人

削觚

昌碩

聾缶

老缶

吴俊卿印

安吉吴俊章

缶廬主

歸仁里民

吴俊長壽

苦鐵歡喜

缶吴俊卿印

倉石道人珍秘安吉吴俊昌石破荷

吴昌石吴俊之印破荷亭

石人子室

聾于官、老蒼吴押、缶翁。

吴昌硕的篆刻艺术————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ吴昌硕的篆刻艺术吴昌硕篆刻刀法的当代意义是深远的,他不仅仅在于突破了明清以来的篆刻刀法程式,更重要的是事实上突破了明清以来的篆刻刀法的一元审美的观念。

开启了当代篆刻刀法多元审美的新观念。

他的艺术作品和艺术思想,影响了近百年来的中国书画印艺坛,同时也影响到日本、韩国以及东南亚许多国家和地区。

吴昌硕篆刻刀法的基本特点对吴昌硕篆刻刀法的研究,国内外许多专家、学者多有涉及,有的还有专论和专著。

其中,最著名和最具有影响力的是刘江先生所著的《吴昌硕篆刻及其刀法》一书。

该书以吴昌硕篆刻的“刀法与笔意”的关系为主线,从基本点画、边界格、残损以及用笔、用刀与结体、章法等方面对吴昌硕篆刻的刀法进行了深入浅出的研究与分析。

其方法采用文字说明配以相应的篆刻作品之图例。

分析局部刀法时,在相应附图(篆刻作品)旁再用钢笔绘出局部刀法之示意图。

这种开创性的研究方法,使我们对吴昌硕的篆刻刀法从直观的认识,上升到了理性的认识,对吴昌硕篆刻刀法的基本特点有了更加清晰的认识。

吴昌硕的篆刻刀法,归纳起来主要有两个基本的特点。

冲切结合的刀法特点吴昌硕在继承前人的冲刀法和切刀法的优秀成果的基础上,融诸家之长,在大量的篆刻创作实践中,不断探索,将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,形成了自己的冲切结合的刀法。

这种刀法灵活多变,或冲中带切,或切中带冲,甚至切中带削……。

这种多变的刀法,把冲刀的猛利、挺劲、爽快与切刀的含蓄、浑朴融为一体,将书意和刀意表现得淋漓尽致,使他的篆刻刀法的雄浑朴茂中寓秀逸的个性化特点凸现了出来。

残缺刀法特点残缺刀法是吴昌硕篆刻创作中的一种常用手法。

我们知道,秦汉古印大多因年深日久,水土的浸蚀,自然的风化,印面及文字线条失去了原先的平整和光洁,变得残缺不全。

恰恰是这些残缺给我们以古朴、含蓄、浑厚、苍拙等特殊的审美效果,这是自然的造化使然。

试析吴昌硕“以篆入隶”作者:张娜来源:《收藏与投资》2023年第09期摘要:吳昌硕是清末著名书画家、篆刻家,被誉为“石鼓篆书第一人”,临写石鼓,数十年如一日,“一日有一日之境界”。

或许因为篆书成就太高,吴昌硕的隶书相对较少被关注,事实上,其隶书成就在清代书法史上有着重要的位置。

尤其是吴昌硕晚年所书隶书,结体已变长,取纵势,用笔雄强、老辣、劲健,从线条上看,有很浓厚的篆书意味。

可以说,这时期的吴昌硕已将篆、隶融为一体了,用篆书的线条结构写隶书,别开生面自创一家,形成了自己的独特书风,具有极强的个性。

关键词:吴昌硕;石鼓文;以篆入隶;张迁碑吴昌硕是近代中国杰出的艺坛巨匠之一,出生于浙江省安吉县,原名俊卿,字昌硕,别号苦铁、老缶、大聋等,1913年任西泠印社首任社长,集“诗、书、画、印”四绝于一家,融金石书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”,与虚谷、蒲华、任伯年并称“清末海派四杰”,对艺术创作的主张是“出己意”“贵有我”,所以他的作品很有“个性”,他的书法、绘画、篆刻对近现代艺坛影响极大。

吴昌硕是中国书画史上最后一位古典大师,也是中国近现代书法、篆刻、绘画领域的领军人物。

有许多书画论著以吴昌硕为终篇,近现代也有很多书法、篆刻、绘画方面的论著又以吴昌硕为起点。

如果只是以吴昌硕的书法去讨论,我们应该怎么去诠释他呢?沙孟海先生评其书法时曾说:“篆书,最为先生名世绝品。

寝馈《石鼓》数十年,早、中、晚年各有意态,各有体势,与世推迁。

”吴昌硕临写的石鼓文有其独到之处,他把石鼓文原有平稳端庄的感觉,以篆书扎实遒劲老辣的线条、金石之书风加以表现出来。

吴昌硕书写的篆书与石鼓相结合,字势左低右高,转变为长,形成气酣势奇的纵意。

但是从篆书发展历程来看,“篆尚婉而通”是篆书的一种用笔方式,是篆书线条的一种表现手法,起笔和收笔都是藏锋,中部采用中锋行笔的一种方式,线条均匀婉转而无顿挫,是非常规范的一种书写方式。

吴昌硕在用笔时反而特意强调一种顿挫感,点画间的接笔处也有意保留痕迹,使篆书线条更具力量感,奇崛浑厚。

民族艺术研究Research on National Art浅析吴昌硕临石鼓文李慧(山西大学,山西 太原 030000)摘要:吴昌硕作为晚清书法史上举足轻重的人物,可谓一代宗师。

在其擅长的书体中,尤为让人钦佩的是他的篆书,后人只要一谈及《石鼓文》,便会想到吴昌硕。

可见他对《石鼓文》书法艺术的创造性改变给后人留下了多么深远的影响。

本文主要以文献学为研究方法,以客观资料为依据,把吴昌硕成就《石鼓文》作为研究的重点。

关键词:吴昌硕;石鼓文;艺术一、吴昌硕对《石鼓文》的理解对于石鼓文的临摹学习,吴昌硕曾说过一句话:“一日有一日之境界”,对照他不同时期临写石鼓文的墨迹,可见其所言不虚。

他在各个阶段临摹的石鼓文面目殊异,这些阶段不仅仅是艺术上的扬弃的过程同样也是量变转质变,循环往复的一个过程。

吴昌硕早期临作与原版石鼓文风格统一,但笔法欠精到,结体略显拘谨呆板。

中年以后,博览众金石法帖,不刻意模仿以求形似,将石鼓文参以秦权铭款、《琅娜台刻石》《泰山刻石》等体势笔意,故所作石鼓文凝练遒劲,自出新意,风格独特。

60岁后,所书尤精,圆熟精悍,刚柔并济,常集石鼓文字为联。

75岁后,临本已然脱去原貌,人书俱老,风格成熟,金石味极浓,并以篆隶笔法作草书,笔势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

80多岁时的作品显得苍朴雄健,患肆纵横,超逸跌宕,神态飒爽。

尤其是84岁时临写的《石鼓文》,是吴昌硕留下的石鼓书法绝墨,此作笔势舒展,刚柔相济,布白淡朗,结体雅致。

就总体风格而言,吴昌硕60多岁的作品是雄强,70多岁的作品是庄和,80多岁的作品是超逸。

其艺术境界一层深过一层,艺术价值一件高过一件。

二、吴昌硕《石鼓文》的笔法特色在艺术创作上追求创新,理论与实践相结合,吴昌硕于《石鼓文》独树一帜,集百家之所长。

在笔者的印象中,吴昌硕临摹成竖幅较多,横幅鲜见。

字的形状一般略扁或略方,呈横向,而吴昌硕写的《石鼓文》“变横为纵”,大部分字形略长,而且上紧下松,上密下疏,上实下虚,形成疏密交替、虚实相间的艺术效果。

43海外文摘OVERSEAS DIGEST 海外文摘2020年第18期总第819期No.18,2020Total of 8191吴昌硕与石鼓文1.1吴昌硕与石鼓文简介吴昌硕,初名俊,又名俊卿,字昌硕,又署苍石,是晚清时期著名国画家、书法家、篆刻家,同时也是杭州西泠印社第一任社长,他集“诗、书、画、印”为一身,被誉为“石鼓篆书第一人”。

石鼓文是先秦时期的刻石文字,因其刻石外形似鼓而得名。

发现于唐初,内容最早被认为是记叙秦王出猎的场面,故又称“猎碣”。

石鼓刻石文字多残,北宋欧阳修录时存四百六十五字,明代范氏天一阁藏本仅四百六十二字,今之“马荐”鼓已一字无存。

原石现藏于故宫博物院石鼓馆。

吴昌硕生活在晚清至民国初期,从他留世作品以及书家对于他的品评,是一位全方位发展的艺术大师。

而他对于书法的成就主要是篆、草书,其中成就最高的尤为《石鼓文》,终成自家新面貌。

吴昌硕为什么会如此痴迷以及沉醉于《石鼓文》呢?吴昌硕少年时学习篆刻,先习浙派,后习皖派,钟情于篆刻。

且其对于篆刻的喜爱之情,有受其父的影响。

也正是由于喜爱篆刻,对篆书也格外倾注心血[1]。

1.2吴昌硕模仿时期作品艺术特色分析吴昌硕于《石鼓文》倾注一生的心血,且在其所临摹的《石鼓》中也有提到“一日有一日境界”,从这句话可以读出吴昌硕于《石鼓文》的学习必然经历了不同的时期、阶段以及心态的变化,也形成他书法面貌的多样性和风格变化。

从吴昌硕早期所临摹的《石鼓文》,可以见其端倪,在早期还是以临摹准确其结构为主,中锋用笔为主,作品章法较为平整,无明显墨色变化,与原作较为相似。

属于早期“以求形似”阶段,对于《石鼓文》理解还不是特别深刻,有所拘谨。

所以体现在作品之中是非常形象化。

所以笔者在此篇论文中将早期作品归类为模仿时期作品。

1.3 吴昌硕蜕变时期作品艺术特色分析在写论文之前笔者有将吴昌硕不同时期作品仔细欣赏、品评,有发现在后期,尤其是在吴昌硕六十岁之后的作品有了很大的变化,吴昌硕于《石鼓文》之临摹与创作,显现出他的胆识,将汉碑、石刻与大篆相结合,对于《石鼓文》整体风格有超乎常人的变革,以致形成自己独特的艺术风格。

吴昌硕临《石鼓文》对后世篆书创作的影响作者:黄金亮来源:《艺术评鉴》2020年第24期摘要:吴昌硕在书法上的贡献和成就,得益于其深厚的篆书和篆刻功底,其中临写《石鼓文》对其篆书风格影响较大。

吴昌硕的篆书融入了自己的个性特征,他的篆书风格具有更强的节奏感,整体呈现出气势磅礴、苍劲有力的特点,是数千年以来篆书书法中雄强风格特征的代表,对近现代中国书法艺术也产生了重大深远的影响。

关键词:吴昌硕石鼓文篆书创作中图分类号:J292.1文献标识码:A文章编号:1008-3359(2020)24-0042-04吴昌硕(1844-1927),生于孝丰县(今安吉县)鄣吴村。

初名俊,改名俊卿,字仓石,一字昌硕,常自署昌石、缶庐、苦铁、破荷亭长、否翁、大聋等。

纵观吴昌硕的一生,几乎都处于中国的动乱时期。

在他出生前就爆发了鸦片战争,7岁经历了农民起义太平天国运动,17岁经历了英法联军侵略,18岁时洋务运动开始,在他51岁的时候又看到了甲午中日战争的爆发以及洋务运动的破产,之后经历了维新运动、义和团运动、八国联军侵占京津等地区。

69岁时辛亥革命结束,76岁时五四运动爆发,81岁又经历了江浙战争,在他84岁去世那一年,蒋介石还发动了“四一二”政变。

但坎坷的经历也让他对思想和艺术有了更多的思考和认识。

在他48岁时父亲去世,吴昌硕悲痛万分,开始游学之旅,拜访名师,切磋书法艺术,为其后来深厚的艺术造诣奠定了基础。

吴昌硕在经历入仕报国理想破灭后,便开始全心全意专注在艺术道路上,这样的全神贯注让他在艺术领域的成就达到了新高度,有了明显深刻的变化。

吴昌硕的书法创作和艺术造诣在我国书法艺术史上有着重要的历史地位,以篆书艺术成就最高。

以吴昌硕为代表的篆书派系对后世的篆书影响褒贬不一。

此前我国在篆书的书写上均以“工整匀称,线条流畅”为正统,而吴昌硕的篆书则打破了这种审美标准,融入了自己的个性特征,他的篆书风格具有更强的节奏感,整体呈现出气势磅礴、苍劲有力的特点,是数千年以来篆书书法中雄强风格特征的代表,对近现代中国书法艺术也产生了重大深远的影响。

吴昌硕的艺术风格与时代意义吴昌硕,中国近代著名的画家、书法家。

他的艺术风格独具特色,深刻地反映了当时社会的变化和人们的精神追求。

本文将从吴昌硕的艺术风格和时代意义两个方面进行分析。

一、吴昌硕的艺术风格吴昌硕是中国近代绘画史上最具代表性的人物之一。

他的艺术风格独具特色,主要表现在以下几个方面:1.精美绝伦的花鸟画吴昌硕擅长画花鸟,他的花鸟画以线条流畅、构图精致、色调柔美而著称。

此外,他还注重用笔勾勒三维感和立体感,使画面更具透视感,表现出了对自然界的细致观察和描绘的深厚功底。

2.极具韵律美的书法作品吴昌硕的书法作品也非常出色。

他以行楷、行书和楷书为主要写法,笔画奔放有力,线条曲折有致,具有强烈的韵律美和节奏感。

他的书法作品,不仅字形美观,而且字体流畅,墨色浓重,非常具有书法艺术的魅力。

3.独树一帜的国画表现方式吴昌硕对国画的表现方式也做出了很大贡献。

他的国画作品不仅表现了物象的形态特征,更注重表达其内在的精神性。

他擅长表现山水、人物、花鸟等多种题材,颠覆了以往传统的表现方式,提出了独具特色的画法。

他的画作具有浑厚、鲜明、有力的特点,深刻地打破了传统的国画风格,奏响了一曲新时代的艺术之歌。

二、吴昌硕的时代意义吴昌硕作为中国近代著名的艺术家,他所代表的艺术风格和思想观念与当时的社会政治发展密不可分。

1.抗击民族危机的伟大时代吴昌硕生于晚清,成长于清朝末期和民国初年,是中国在民族危机之中崛起的一代艺术家。

在这个特殊的历史时期,他不仅在艺术上,还在政治上积极参与了抗击民族危机的伟大斗争。

他的艺术作品可以看做是中国民族文化复兴的一种表现形式。

2.拓宽中国传统艺术的发展空间吴昌硕所作的花鸟画、山水画和书法作品,继承了中国传统艺术的精华,同时结合了当代艺术的创新理念。

他的艺术成就,为中国近代绘画和书法艺术的发展奠定了基础,拓宽了中国传统艺术的发展空间。

3.对当代艺术的启示性意义吴昌硕的艺术风格和创作思路,深刻地影响了当代的艺术界。

浅论吴昌硕篆刻艺术及影响摘要吴昌硕出生于清朝末年民国初年,处在一个时局动荡的社会,然而,这正是促进他不断变化发展的动力。

也正是因为他处在这个社会时期,能够有许许多多的前人治印经验来让他学习和钻研。

加上大量文物资料的发掘也给了他许多便捷,再加上吴昌硕酷爱书法,国画,使的他对篆刻的造诣有了全方位的继承和发展。

并一跃成为这一时期书、画、印的带头人物,成就了他人难以达到的高度。

全文共分三个大章节:第一章对吴昌硕的社会背景及个人经历做一介绍,这样使大家能够从生活中了解吴昌硕先生。

第二章全面介绍吴昌硕篆刻的艺术特征。

从3个小节来介绍1、书写美与刀法美的彰显2、边款布局3、篆刻中的灵魂美,第三章是阐述篆刻艺术对后世的影响。

关键词:篆刻、艺术、技法、刀法AbstractWu Changshuo was born in the late Qing dynasty in early Republic of China, in a society of civil unrest, however, which is the engine for his ever-changing development. Precisely because he is in this society, there are plenty of previous experience in treating printing to help him learn and delve into. Plus a large number of cultural relics excavation also gave him a lot of convenient, together with Wu Changshuo's passion for calligraphy, traditional Chinese painting, makes his plays to seal a full range of heritage and development. And become a book, painting, Indian leaders, the achievements of the others to reach the heights. Paper is divided into three chapters: chapter on Wu Changshuo's social background and personal experience to make a presentation, so that we can learn from life, Mr Wu Changshuo. The second chapter introduces the art of Wu Changshuo's seal characters. From 3 bars to introduce 1, writing beauty and the beauty of the cutting of the show layout 2, side 3, seal-soul in the United States, the third chapter is the elaborate carving art influence.Key words: seal carving, art, techniques, knives目录TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc92335828" 摘要IHYPERLINK \l "_Toc92335829" Abstract IIHYPERLINK \l "_Toc92335830" 前言1HYPERLINK \l "_Toc92335831" 一、吴昌硕的生平2HYPERLINK \l "_Toc92335832" 二、吴昌硕篆刻艺术4HYPERLINK \l "_Toc92335833" (一)书写性在刀法中的体现4HYPERLINK \l "_Toc92335834" (二)边款布局4HYPERLINK \l "_Toc92335835" (三)篆刻中的灵魂美5HYPERLINK \l "_Toc92335836" 三、吴昌硕篆刻艺术对后世的影响7HYPERLINK \l "_Toc92335837" 结语10HYPERLINK \l "_Toc92335838" 参考文献11HYPERLINK \l "_Toc92335839" 谢辞12前言在清朝末年民国初年时中国出现了一大批篆刻艺术家,把篆刻艺术再一次推向了一个崭新的时代巅峰。

缶庐治印,吴昌硕篆刻十年如一日,印章篆刻珍赏吴昌硕于印用工最深,一生治印无数。

他兼习浙皖诸家之长,初学浙派,继而涉猎邓石如、吴让之;中年后章法参石鼓文、秦汉玺印、封泥及篆、砖瓦文字等,熔冶钱松之切刀、吴让之冲刀两法,创钝刀出锋法,自树一帜,一如其画,开“朴野”之风。

—吴昌硕印章“胡钦之印”、“胡德斋”吴昌硕自幼好学,受父亲的熏陶,10多岁的时候就表现出对刻印的强烈喜好。

父亲见他乐于此道便稍加引导,很快,求知欲旺盛的吴昌硕就摸到了制印艺术的门道并乐此不疲。

—吴昌硕芙蓉石马钮方章咸丰十年战乱,吴昌硕四处流亡,篆刻学习中断。

—吴昌硕寿山石田黄平钮21岁时他重返家乡,务农耕作之余,又马上开始了篆刻书法的钻研。

—吴昌硕寿山石田黄方章章同治四年(1865)吴昌硕被任安东县知县,因厌弃官场世俗不愿同流合污,任职一个月便辞官离去。

—吴昌硕款田黄方章他自刻“一月安东令”印,决心从此远离世事纷扰,潜心投入艺术研究创作。

—吴昌硕刻青田石印章28岁的吴昌硕婚后不久,为谋生和寻师访友,求得艺术上的深造,离乡背井、经年不归。

—吴昌硕艾叶绿印章他频繁穿梭在江、浙、沪之间,饱览了历代金石碑版、玺印,大开眼界,为自己的艺术研究和创作带来了源源不断的灵感。

—吴昌硕制田黄懿翁方章吴昌硕早前学习篆刻从浙派入手,后专攻汉印。

他上取鼎彝,下挹秦汉,创造性地以“出锋钝角”的刻刀,将钱松、吴攘之切、冲两种刀法结合治印,遗貌取神,创造革新,成为一代宗师。

—吴昌硕寿山冻石印章吴昌硕的篆刻作品雄而媚、拙而朴、丑而美、古而今、变而正,秀丽处显苍劲,流畅处见厚朴,往往在不经意中显功力。

—吴昌硕寿山石方章38岁时,吴昌硕定居上海,时下的他已经声名大振,被公推为艺坛的泰斗。

—吴昌硕鸡血石印章适逢吴昌硕60岁,杭州西泠印社正式成立,他被推为首任社长,艺名益扬。

—吴昌硕鸡血石狮钮印章虽名扬在外但吴昌硕从不骄傲,他乐于帮助和鼓励贫苦的青年艺人。

吴昌硕篆刻作品经典解析,独特的艺术风格与艺术魅力吴昌硕(1844-1927)初名俊,又名俊卿,字仓石、昌石等,号朴巢、缶庐、老缶、苦铁等,浙江安吉人。

晚清杰出的艺术家,其书法、绘画、篆刻等都有很高的成就,对中国近现代的书画、篆刻创作发展影响巨大。

纵观吴昌硕印章艺术的发展,有三个因素的影响极为重要甚至起到决定性作用。

首先,早年师法浙派,对其刀法意蕴的学习领会,从他留下的印作中可以看到浙派刀法技巧、结字造型、形式风格等的影响。

其次,在师法邓石如、吴让之、赵之谦等名家时,前人对古代碑铭、砖瓦文字等广泛取法,深刻地影响了他,使他借鉴的资料更为广博,除取法战国、秦汉玺印外,对铭文陶文、封泥、汉三国篆碑,汉晋砖瓦文字等都有深入的研究,并在其印章的创作中触会贯通,自成面目。

最后,也是最为重要的一点,是他对书法、国画的精深研究,为其印章艺术提供了丰厚的养分。

受到邓石如等清代名家“印从书出”创作观念的启发,吴昌颂对秦《石鼓文》临习用功最多,成就也最高,对他的篆刻则作影响最大。

其印章结字以及线条的质感,从其印章上分析,大部出自《石鼓文》书篆风格,尤其是其成熟期的作品,印章结字造型从某种程度上来说是他《石鼓文》书法的完美“再现”。

其国画的艺术成就对他的印章艺术的贡献也显而易见的。

现从吴昌硕的印章分析来看,其印章的结字、章法以及对点、画构成的空间分割形式,无一不显示其绘画构成能力的影响。

诸此种种,成就了吴昌硕印章独特的艺术风格与隽永的艺术魅力。

吴昌硕一生治印甚勤,前后长达六十多年,其印风远传海外,对中国近现代印坛的影响巨大。

其创作思想、提倡和力行的艺术法则,启示着后人的学习、创新。

安吉吴俊章这是一方典型的取法汉将军凿印的白文印。

文字排列左靠,边栏下厚右实。

“安吉吴俊”四字方结,“章”字长形,均重心低矮取朴拙大方之态。

从印面观察,其刀法应为侧刃单刀双刻,爽利自然,多数似为一次刻成,只有少量线条交接补刀加刻,如“吴”字中下、“安、俊” 二字的中线等。

万方数据

万方数据

道在瓦甓情系石鼓——吴昌硕篆刻艺术评析

作者:王兆卿

作者单位:

刊名:

青少年书法(青年版)

英文刊名:YOUTH AND CHILDREN CALLIGRAPHY

年,卷(期):2009(10)

被引用次数:1次

1.李彤.Li Tong经典的误读与艺术的创造——吴昌硕篆刻艺术的启示[期刊论文]-福建艺术2006(5)

2.左家奇.ZUO Jia-qi标新立派善于创新——论赵之谦篆刻创新思想与实践[期刊论文]-浙江艺术职业学院学报2007,5(3)

3.王好军.Wang Haojun从吴昌硕到齐白石[期刊论文]-文史杂志2010(1)

4.关莹浅谈邓石如[期刊论文]-学理论2009(32)

5.薛明辉李刚田先生谈书法篆刻创作的『暗器』[期刊论文]-青少年书法(青年版)2007(5)

6.曹亚彬浅谈邓石如的篆刻艺术[期刊论文]-青少年书法(青年版)2008(4)

7.张超安处养元气燃犀熔古今——来楚生书法篆刻艺术管窥[期刊论文]-大家2009(11)

8.李澍周中国艺术研究院中国篆刻艺术院成立周年活动综述[期刊论文]-美术观察2007(12)

9.德安"浙派"始祖——丁敬的篆刻艺术[期刊论文]-青少年书法(青年版)2007(11)

10.郑幸丁敬研究[学位论文]2006

1.卜可吴昌硕篆刻艺术考略[期刊论文]-兰台世界 2013(22)

引用本文格式:王兆卿道在瓦甓情系石鼓——吴昌硕篆刻艺术评析[期刊论文]-青少年书法(青年版) 2009(10)。