吴昌硕篆刻艺术考略

- 格式:pdf

- 大小:459.03 KB

- 文档页数:2

812023/07 No.257一、吴昌硕《石鼓文》的艺术特色吴昌硕篆书启蒙于邓石如。

吴昌硕追溯篆书源头,从金石文字入手,遂把《石鼓文》作为其学习、研究的重点。

他在吸收《石鼓文》精华的基础上,又进行了一系列改造,把《石鼓文》书法的结体与用笔进行了系统的总结, 形成了独树一帜的吴昌硕体《石鼓文》书风。

首先,从字形结体上来看,吴昌硕笔下的《石鼓文》结体框架饱满、圆润,欹侧取势,内外疏密变化明显。

清人符铸评价吴昌硕《石鼓文》说:“缶庐以《石鼓》得名, 其结体左右上下参差取势, 可谓自出新意。

”欹侧取势正是吴昌硕寓灵动于朴拙、 持稳健于欹侧的变化所在[1]。

而在吴昌硕学习临摹《石鼓文》的初期阶段,个人面貌尚未完全形成,字形结体也并未展现出吴昌硕书法自身的构造特点。

吴昌硕49岁时临《石鼓文》的作品,整体字形结体平板,略显软弱拘谨,并未有欹侧之势。

如“殹”“吾”“淖”等字,字形平稳,结字也较为对称,缺少参差之感;又如“蒸”“彼”等字,内部空间较为松散,字的各部分排列分布并不匀称、紧致,使得整体字形虚弱无力,缺少挺劲的精气神。

而到了后期,吴昌硕对《石鼓文》的临习已经日趋成熟。

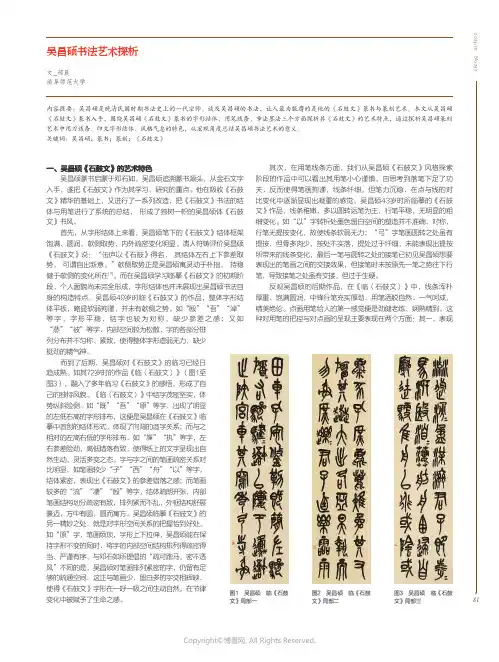

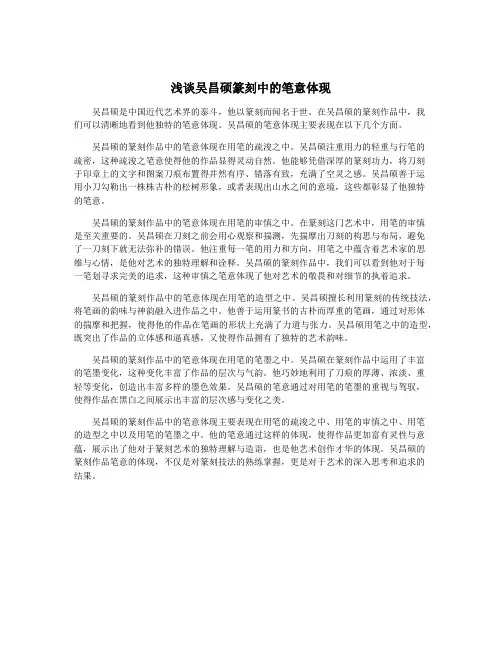

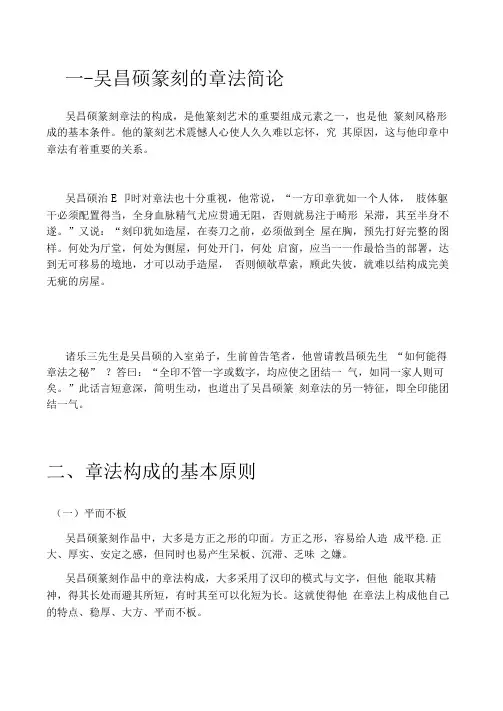

如其72岁时的作品《临〈石鼓文〉》(图1至图3),融入了多年临习《石鼓文》的感悟,形成了自己的独特风貌。

《临〈石鼓文〉》中结字茂密坚实,体势纵斜险侧。

如“既”“吾”“原”等字,出现了明显的左低右高的字形排布,这便是吴昌硕在《石鼓文》临摹中首创的结体形式,体现了向背的造字关系;而与之相对的左高右低的字形排布,如“㫎”“执”等字,左右参差险劲,高低错落有致,使得纸上的文字呈现出自然生动、灵活多变之态。

字与字之间的笔画疏密关系对比明显。

如笔画较少“子”“西”“舟”“以”等字,结体紧密,表现出《石鼓文》的参差错落之感;而笔画较多的“流”“凄”“殹”等字,结体疏朗开张,内部笔画结构划分疏密有致,排列紧而不乱,外框结构舒展豪迈,方中有圆,圆而寓方。

吴昌硕临摹《石鼓文》的另一精妙之处,就是对字形空间关系的把握恰到好处。

浅谈吴昌硕篆刻中的笔意体现吴昌硕是中国近代艺术界的泰斗,他以篆刻而闻名于世。

在吴昌硕的篆刻作品中,我们可以清晰地看到他独特的笔意体现。

吴昌硕的笔意体现主要表现在以下几个方面。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的疏浚之中。

吴昌硕注重用力的轻重与行笔的疏密,这种疏浚之笔意使得他的作品显得灵动自然。

他能够凭借深厚的篆刻功力,将刀刻于印章上的文字和图案刀痕布置得井然有序、错落有致,充满了空灵之感。

吴昌硕善于运用小刀勾勒出一株株古朴的松树形象,或者表现出山水之间的意境,这些都彰显了他独特的笔意。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的审慎之中。

在篆刻这门艺术中,用笔的审慎是至关重要的。

吴昌硕在刀刻之前会用心观察和揣测,先揣摩出刀刻的构思与布局,避免了一刀刻下就无法弥补的错误。

他注重每一笔的用力和方向,用笔之中蕴含着艺术家的思维与心情,是他对艺术的独特理解和诠释。

吴昌硕的篆刻作品中,我们可以看到他对于每一笔划寻求完美的追求,这种审慎之笔意体现了他对艺术的敬畏和对细节的执着追求。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的造型之中。

吴昌硕擅长利用篆刻的传统技法,将笔画的韵味与神韵融入进作品之中。

他善于运用篆书的古朴而厚重的笔画,通过对形体的揣摩和把握,使得他的作品在笔画的形状上充满了力道与张力。

吴昌硕用笔之中的造型,既突出了作品的立体感和逼真感,又使得作品拥有了独特的艺术韵味。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现在用笔的笔墨之中。

吴昌硕在篆刻作品中运用了丰富的笔墨变化,这种变化丰富了作品的层次与气韵。

他巧妙地利用了刀痕的厚薄、浓淡、重轻等变化,创造出丰富多样的墨色效果。

吴昌硕的笔意通过对用笔的笔墨的重视与驾驭,使得作品在黑白之间展示出丰富的层次感与变化之美。

吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现主要表现在用笔的疏浚之中、用笔的审慎之中、用笔的造型之中以及用笔的笔墨之中。

他的笔意通过这样的体现,使得作品更加富有灵性与意蕴,展示出了他对于篆刻艺术的独特理解与造诣,也是他艺术创作才华的体现。

一-吴昌硕篆刻的章法简论吴昌硕篆刻章法的构成,是他篆刻艺术的重要组成元素之一,也是他篆刻风格形成的基本条件。

他的篆刻艺术震憾人心使人久久难以忘怀,究其原因,这与他印章中章法有着重要的关系。

吴昌硕治E卩时对章法也十分重视,他常说,“一方印章犹如一个人体,肢体躯干必须配置得当,全身血脉精气尤应贯通无阻,否则就易注于畸形呆滞,其至半身不遂。

”又说:“刻印犹如造屋,在奏刀之前,必须做到全屋在胸,预先打好完整的图样。

何处为厅堂,何处为侧屋,何处开门,何处启窗,应当一一作最恰当的部署,达到无可移易的境地,才可以动手造屋,否则倾欹草索,顾此失彼,就难以结构成完美无疵的房屋。

诸乐三先生是吴昌硕的入室弟子,生前曽告笔者,他曾请教昌硕先生“如何能得章法之秘” ?答曰:“全印不管一字或数字,均应使之团结一气,如同一家人则可矣。

”此话言短意深,简明生动,也道出了吴昌硕篆刻章法的另一特征,即全印能团结一气。

二、章法构成的基本原则(一)平而不板吴昌硕篆刻作品中,大多是方正之形的卬面。

方正之形,容易给人造成平稳.正大、厚实、安定之感,但同时也易产生呆板、沉滞、乏味之嫌。

吴昌硕篆刻作品中的章法构成,大多采用了汉印的模式与文字,但他能取其精神,得其长处而避其所短,有时其至可以化短为长。

这就使得他在章法上构成他自己的特点、稳厚、大方、平而不板。

1•平中寓奇在平整的汉印文字中,平中寓奇有多种手段。

仅以线的粗细变化而言,如“江淀”(图1 ), 一是线的两端略尖,中段略粗(不是完全等同);二是字画结体密处略细,宽处略粗。

2•破除板滞破除板滞的方式方法也是多种多样的。

一种情况是根据字的笔画多少简繁而使之有长有短,有疏有密,从而使印中各字匀称平整,同时又有疏密空口的不同变化来破除。

如“陶文冲五十以后书”(图7), “书”字画多,又使长之,“陶”与“以”、“后”字的上半部皆密,“冲“与“后‘‘字下半部皆使之长,从而形成印中的疏处,以与其他空口处相呼应,破除平板,从而生动。

吴昌硕篆刻艺术思想初探(二)叶一苇三、关于创作方法论的创见篆刻的创作方法,一般人往往单纯地理解为技法,这是很片面的。

所谓“得心应手”,这“手”是技法,它却来之于“心”,心是艺术思想,是处在指导地位的。

所以方法的问题,归根到底还是思想的问题。

(1)难与易吴昌硕说:“夫刻印本不难,而难于字体之纯一,配置之疏密,朱白之分布,方圆之互异。

”(《耦花庵印存序》)这里指出了“字体”、“配置”、“朱白”、“方圆”四个方面,包含了篆法、章法与刀法,它们是一个整体。

乍看起来似乎泛泛之谈,要深刻而全面地理解它运用它,却是难事。

一般常见的现象是取其一而弃其三。

在难度上也是不平均的。

“字体的纯一”较难,“方圆之互异”最难。

甚至于篆刻大师齐白石在这个问题也输吴昌硕一着。

齐白石的印在前面三个问题都解决得很好,惟有对“方圆之互异”却失一着了,只有“方”,缺少“圆”,陷于单一;而吴昌硕由于做到“方圆之互异”,刚柔得到相济,变化就多。

当今印坛上许多青年学篆刻,不知难易,以为随意刻画,当作“难”能,有些人还把这捧为“古朴”;而把老一辈长期辛苦的创造,视为过时,看成“易举”。

表面上看起来篆刻创作热热闹闹,而实际上艺术质量在下降。

这就是对吴昌硕所说的“难”写“不难”在思想上认识不足。

我们再联系上文提到的吴昌硕说的“拾人者则易,创造者则难”,虚心去体会,就会感到它是可贵的箴言。

(2)正与变吴昌硕说:“摹拟汉印者,宜先从平实一路入手,庶无流弊矣。

”(“俊卿之印”边款)又说:“平实一路,最易板滞。

于板滞中求神意浑厚,予三十年前力尚能逮也,不意老朽作此,迥非平昔面目,其苟子所谓‘美不老’耶?(“当湖葛楹书征”印款,这时他七十一岁)又说:“余癖斯者亦已有年,不究派别,不计工拙,略知其趣,稍穷其变。

”(《吴让之印存跋》)他又在《西冷印社记》中说:“予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流正变。

”话虽不多,我们可以从他的印谱中看到这种正变的轨迹。

浅谈吴昌硕篆刻中的笔意体现吴昌硕(1844-1927)是中国近代著名的书画家、篆刻家,被誉为“吴门四巨匠”之一。

他的篆刻作品在艺术史上占有重要地位,其作品在刀法、笔意、造型上都有着独特的风格,深受后人的喜爱和推崇。

在吴昌硕的篆刻作品中,其笔意的表现尤为突出,下面我们就来浅谈一下吴昌硕篆刻中的笔意体现。

一、意境寓意吴昌硕的篆刻作品凝聚了他对自然和生活的思考和体验,以及对传统文化的理解和感悟,这种思想和情感在作品中通过笔意得到了完美的表现。

在他的作品中,常常能够感受到他对于自然、人生和社会的理解和领悟,这种情感往往是从笔墨中跃然纸上,给人以深刻的印象。

比如他的《青石》篆刻作品,通过精湛的刀法和细腻的笔意,将青石的质感和形态表现得淋漓尽致,不仅展现出了青石的坚硬之美,还表达了他对坚定、不变之意的理解和追求。

这种寓意通过笔意的表现,令人感受到了吴昌硕内心世界的深邃和丰富。

二、情感表达三、刚柔并济吴昌硕的篆刻作品在刀法和笔意上常常能够表现出刚柔并济,既有刚健有力的刀法,又有柔美细致的线条,这种对立统一的笔意表现,给人以视觉和心灵上的冲击和体验。

吴昌硕擅长运用刀法和笔意的变化来塑造作品的形态和气韵,刚柔并济的笔意使得作品更加丰富多彩、富有张力和层次感。

比如他的《龙图》篆刻作品,通过精湛的刀法和细腻的笔意,将龙的形态和气韵表现得淋漓尽致,既有龙的雄浑威武,又有柔美曼妙,使得作品富有动感和韵律感。

这种刚柔并济的笔意表现,使得吴昌硕的作品更具有魅力和表现力,给人以深刻的艺术享受。

四、气势磅礴吴昌硕的篆刻作品中的笔意体现十分突出,既有意境寓意,又有情感表达,还有刚柔并济和气势磅礴的表现,这些都使得他的作品更加具有艺术魅力和表现力,给人以深刻的艺术享受。

相信随着时间的推移,吴昌硕的作品定将永存于艺术史的长河之中,为后人所传颂。

浅谈吴昌硕篆刻中的笔意体现吴昌硕(1844-1927),字伯仁,号抱山居士,江苏启东人,是清末民初著名的书画家和篆刻家。

他的篆刻作品在当时享有很高的声誉,被誉为"吴氏篆"。

吴昌硕的篆刻作品在厚重中透露着清新,造型雄浑而不失灵动,被誉为“笔意中的体现”。

接下来,本文将就吴昌硕篆刻中的笔意进行深入的探讨。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的深远内涵。

吴昌硕酷爱硬笔书法,在硬笔书法的临习过程中逐渐形成了自己独特的笔墨意境和风格。

他对书法的理解深刻,能够将笔墨的韵味和意境融入到篆刻之中。

他的笔法憨厚豪放,刚柔相济,从而形成了他独特的艺术风格。

吴昌硕对于篆刻的研究非常深入,他对于篆刻的传统和经典有着深刻的理解,因此他的作品不仅仅是对形式的模仿,更多的是对文化内涵和精神世界的表达,这种内在的理念贯穿于他的作品之中,使得他的作品更加具备了笔意的深远内涵。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的生动活泼。

吴昌硕的作品形神兼备,清新自然,有着很强的笔墨韵味和生动的表现力。

他的作品表现了自然界的万物变化和生命力,具有鲜明的生活气息。

在这些作品中,可以感受到吴昌硕对于自然界的仔细观察和对于生命的热爱,他以笔墨表现出来的自然生动和秀美清逸,使得人们在欣赏他的作品时,仿佛置身于一片宁静的山水之间,感受到大自然的奇妙与生机。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的豪放洒脱。

吴昌硕的作品在形式上具有很强的张力与韵律美,他擅长用一笔生动刚健的构成,再点睛于犹如大隐于市的山水,富有鲜明的个性风采。

他的笔墨豪放洒脱,一气呵成,充满了阳刚之气,让人在品读作品时感受到一种强烈的节奏感和韵律美,仿佛在感受到一种内在的张力在其中流动,给人以无穷的遐想和美的享受。

这种豪放洒脱的笔意体现在他的作品中,使得他的作品具有了很高的审美价值和艺术价值。

吴昌硕的篆刻作品体现了笔意的独特魅力。

吴昌硕的作品在篆刻艺术发展史上独树一帜,他的作品既有传统的底蕴,又融入了自己的个性风格,他的作品充满了独特的魅力。

吴昌硕的篆刻艺术————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ吴昌硕的篆刻艺术吴昌硕篆刻刀法的当代意义是深远的,他不仅仅在于突破了明清以来的篆刻刀法程式,更重要的是事实上突破了明清以来的篆刻刀法的一元审美的观念。

开启了当代篆刻刀法多元审美的新观念。

他的艺术作品和艺术思想,影响了近百年来的中国书画印艺坛,同时也影响到日本、韩国以及东南亚许多国家和地区。

吴昌硕篆刻刀法的基本特点对吴昌硕篆刻刀法的研究,国内外许多专家、学者多有涉及,有的还有专论和专著。

其中,最著名和最具有影响力的是刘江先生所著的《吴昌硕篆刻及其刀法》一书。

该书以吴昌硕篆刻的“刀法与笔意”的关系为主线,从基本点画、边界格、残损以及用笔、用刀与结体、章法等方面对吴昌硕篆刻的刀法进行了深入浅出的研究与分析。

其方法采用文字说明配以相应的篆刻作品之图例。

分析局部刀法时,在相应附图(篆刻作品)旁再用钢笔绘出局部刀法之示意图。

这种开创性的研究方法,使我们对吴昌硕的篆刻刀法从直观的认识,上升到了理性的认识,对吴昌硕篆刻刀法的基本特点有了更加清晰的认识。

吴昌硕的篆刻刀法,归纳起来主要有两个基本的特点。

冲切结合的刀法特点吴昌硕在继承前人的冲刀法和切刀法的优秀成果的基础上,融诸家之长,在大量的篆刻创作实践中,不断探索,将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,形成了自己的冲切结合的刀法。

这种刀法灵活多变,或冲中带切,或切中带冲,甚至切中带削……。

这种多变的刀法,把冲刀的猛利、挺劲、爽快与切刀的含蓄、浑朴融为一体,将书意和刀意表现得淋漓尽致,使他的篆刻刀法的雄浑朴茂中寓秀逸的个性化特点凸现了出来。

残缺刀法特点残缺刀法是吴昌硕篆刻创作中的一种常用手法。

我们知道,秦汉古印大多因年深日久,水土的浸蚀,自然的风化,印面及文字线条失去了原先的平整和光洁,变得残缺不全。

恰恰是这些残缺给我们以古朴、含蓄、浑厚、苍拙等特殊的审美效果,这是自然的造化使然。

**吴昌硕的篆刻艺术甲申十二月园园再生.jpg且饮墨沈一升.jpg数石亭.jpg芊蕙百庐.jpg(29.74 KB, 下载次数: 51)千里之路不可扶以绳.jpg(156.39 KB, 下载次数: 65)在西泠八家和邓石如的影响下,晚清印坛呈现多彩多姿的局面,在赵之谦之后又出现了一位诗书画印无不卓绝的具有多方面修养的艺术家吴昌硕。

吴昌硕(1884-1927年),浙江安吉人,原名俊、俊卿,初字香补,中年后更字昌硕,还有苍石、缶庐、老缶、苦铁、大聋等字号。

吴昌硕出身书香之家,艺术上受到家庭的熏陶,少年时代因战乱而颠沛流离,在艰难的生活中仍不废读书习艺。

及长,请益于乡贤前辈,游学于湖嘉苏杭一带,得俞樾、杨岘等著名学者的指授,中岁后定居上海。

1913年任西泠印社首任社长。

他是开创写意派风格的印坛巨擘,影响所及,从民国时期直至当代。

“予少好篆刻,自少至老与印不一日离,稍知其源流正变”。

吴昌硕的成就,在天资学养外,还有其数十年的不断探求。

他步入印坛时,丁敬开创的浙派已经走过了盛期,赵之琛技法精熟而程式益显;钱松奏刀冲切披前兼施,用浙派的清刚浑朴再现秦汉玺印的精神;徐三庚以邓石如的结构体势结合浙派的切刀自树一帜;吴熙载“谨守师法,不逾规矩”,都用以刀代笔的功力将邓派“印从书出”的理念演绎到酣畅淋漓的极致;长吴昌硕十五岁的赵之谦广博取资,印外求印,拓宽了篆刻艺术的视野,给吴昌硕以全新的感受。

他有二十七岁时所作的《朴巢印存》存世,取法秦汉外,多见《飞鸿堂印谱》的摹拟之迹,但明清文人篆刻历经峰回路转,已经发展到浙皖两派交融互补的时期,时代呼唤大师的出现,吴昌硕适时而出,终于成为明清篆刻流派辉煌的总结者。

吴昌硕书法诸体毕备,而以《石鼓文》成就最高。

赵之谦在理论上倡导“有笔有墨”,“笔”指骨法用笔,“墨”指笔墨韵味,骨力墨韵皆源于书法。

介于大小篆之间,被誉为“千古篆法之祖”的《石鼓文》,吴昌硕对此的研究从五十岁前的谨守古貌到七十岁后的遗貌取神,他用笔圆健,参以秦权量文字和琅琊刻石的体势笔意,创造性地强化了小篆体势修长的特点,通过线条的纵横对比表现凝重迟涩中的流转酣畅,形成了浑朴遒劲的风格,他借助钟鼎彝器款识的结体章法,大胆打破原作的匀整对称,夸张了《石鼓文》的参差错落之美,他自言写《石鼓文》“一日有一日之境界”,名曰临摹,实为熔铸己意,这种功力融入印面,又不断化入行草和绘画用笔,古拙雄健,郁勃苍劲,成为他书画印写意风格的源头活水。

吴昌硕的篆刻风格可以简评为:浑厚拙朴,大气磅礴,独树一帜。

他的篆刻作品以“浑厚拙朴”为主要特征,线条粗犷有力,章法布局独特,刀法精湛娴熟,给人以古朴典雅的感觉。

同时,他的作品大气磅礴,富有金石味,充满着生命力和艺术感染力。

在章法布局上,吴昌硕善于运用虚实、疏密、轻重等手法,使作品既有整体感又富有变化。

他的刀法更是独特,能巧妙地运用钝刀硬入,表现出厚重、粗犷、爽劲的线条,让人感受到他篆刻技艺的高超。

总的来说,吴昌硕的篆刻风格既有古朴典雅的一面,又有大气磅礴的一面,是中国篆刻艺术的重要代表之一。

吴昌硕的篆书经验:艺不在多,贵在精!吴昌硕(1844-1927),清末著名书画家,篆刻家。

原名俊卿,字昌硕,别号苦铁,浙江安吉人。

少年时他因受其父熏陶,即喜作书,印刻。

他的楷书,始学颜鲁公,继学钟元常;隶书学汉石刻;篆学石鼓文,用笔之法初受邓石如,赵之谦等人影响,以后在临写《石鼓》中融汇变通。

吴昌硕堪称书画印三绝,其艺术成就主要得力于《石鼓文》。

纵观一生,他对《石鼓文》一直不离不弃,这对我们不能不说是一种启示——艺不在多,贵在精!这里从本站选取部分日本私人藏品,以飨读者。

篆书六言联樽本树村藏释文:多驾鹿车游汗写来鲤简识平篆书七言联私人藏篆书八言联味春草堂藏释文:近德之难如舟上水藏身于密若木经冬篆书四言联眠琴山房藏释文:神仙一局奴婢千头篆书自作诗轴戒斋藏释文:凿山万丈采黄金海底涛翻洞壑深想见仙人齐历劫渔翁失路到而今临石鼓文轴私人藏吴昌硕《致沈石友诗稿札》张允中藏致沈石友明星片吴昌硕《行书录李白诗句轴》日本戒斋藏释文:雲想衣裳花想容。

吴昌硕《行书自作诗轴》日本戒斋藏篆书诗经四屏远藤疆藏六月栖栖,戎车既饬,四牡騤騤,载是常服。

玁狁孔炽,我是用急,王于出征,以匡王国。

比物四骊,闲之维则,维此六月,既成我服。

我服既成,于三十里,王于出征,以佐天子。

四牡修广,其大有顒,薄伐玁狁,以奏肤公。

有严有翼,共武之服,共武之服,以定王国。

玁狁匪茹,整居焦获,侵镐及方,至于泾阳。

织文鸟章,白旆中央,元戎十乘,以先启行。

戎也既安,如輊如轩,四牡既佶,既佶且闲。

薄伐玁狁,至于大原,文武吉甫,万邦为宪。

吉甫燕喜,既多受祉,来归自镐,我行永久。

饮御诸友,炰鳖脍鲤,侯谁在矣,张仲孝友。

赵明:吴昌硕做印法解析做印法之重镇吴昌硕篆刻技法解析赵明明清流派印中“做印”集大成者当推吴昌硕。

吴昌硕篆刻承上启下,是现代篆刻写意印风鼻祖。

吴昌硕和以往的印人们根本不同点就在于他确立了篆刻的“唯美”观念,这和同样杰出的篆刻大师黄牧甫的“求真”创作观念是截然不同大相径庭的。

黄牧甫的篆刻创作追求的是贴近秦玺汉印的原型,力主完整洁净,不尚残破斑驳,以“准确地”再现印章历史真实面貌为终极目的;吴昌硕则站在“唯美”立场,以“艺术地”再现印章历史真实面貌为终极目的,着力于表现经历千百年自然磨砺后印章苍莽古厚的钤拓感,借此来表现他所追求的金石气,将篆刻艺术纳入到现代艺术当中进行审视和评判,一切符合他的“唯美”立场的“种种不可以”都可以拿来我用。

纵观他成熟时期的篆刻作品,以至达到无一印不做,无一印不残的地步。

当艺术风格和创作技法完美地融为一体,做印法就是他创作的全部内容了。

技就是道,道也是技。

天人合一既是目标,也是手段。

这正如他在《刻印》诗中说的那样“诗文书画有真意,贵能深造求其通。

”弃其纯而求其通,通权达变,趋时通变,则无可无不可。

艺术创作观念的变化,带来了篆刻技法的革命,揭开了现代篆刻艺术发展新的篇章。

探寻这个审美实践过程就是我们要知其所以然的通道。

咱们还是用中国传统的品评方式“听其言,观其行”来讨论吴先生的篆刻作品。

现代的或外国的“只对作品不论人”的评论有点玄乎。

再说,我还没学会。

谭建丞在《回忆吴昌硕先生二三事》有这样的描述,“为自家刻的(印)好,给别人家刻的一方也不好。

……我为自家刻得好,给别人刻的我都不满意。

这是因为,我自家的印章,刻好后放了一段时间觉得不满意,就可以磨掉重刻。

像“仓硕”、“俊卿之印”等印章,我写过好多印稿,动了好几个月的脑筋,这就叫着印章的章法;章法不好,就得重刻。

刻了好多次呢,这样刻出来的印章当然是要满意些了。

”我们来听听吴先生的教诲。

“给别人家刻的一方也不好”,这当然是自谦之词,反过来是为“为自家刻的(印)好”作铺垫的。

民族艺术研究Research on National Art吴昌硕篆书艺术风格研究孙政(渤海大学,辽宁 锦州 121000)摘要:吴昌硕,初名俊,又名俊卿,字昌硕。

清末海派四大家之一,在诗书画三方面皆能不落前人之窼臼。

篆书在吴昌硕艺术生涯中是不可或缺的元素,他的篆书以遒劲老辣的线条,错落狭长的结体所见长。

他的篆书对清代篆书的复兴奠定了重要的基础。

本文试从吴昌硕的个人经历为研究对象,主要分析了吴昌硕的篆书风格形成的原因以及他的艺术风格对后世启示。

关键词:吴昌硕;篆书;风格;成因一、引言吴昌硕是晚清时期集书法、绘画、篆刻于一体的大家,他在篆书、隶书、行书、草书、篆刻以及大写意绘画等诸多方面都有广泛涉猎。

在这其中首屈一指的莫过于吴氏对于篆书的认识。

吴昌硕的篆书在清代的篆书发展史上,一改前人以李斯和李阳冰为主,讲求线条匀称,结构工整风格的篆书作品,大胆的引入了草书符号在日常的篆书书写创作中。

不但打破了有清以来固守前规、不善于出新的篆书创作的僵局,而且合理的将其篆书中的多种元素引入到篆刻、绘画作品之中。

通过对于吴昌硕篆书艺术风格成因的研究,能够使后人更佳清楚地理解其艺术发展形成的过程。

二、吴昌硕个人经历及艺术生涯(一)吴昌硕的早年生活吴昌硕出身于书香气息浓厚的家庭,八岁就能作骈句,十岁就可以在其父亲的参与指导下拿着刀刻石,少时的吴昌硕十分酷爱读书。

十七岁那年,太平军与清兵战于浙西,百姓不堪忍受,妻离子散,亡者甚多。

他一个人四处漂泊,在别人家做短工,有时候吃草皮树根度日,后来历经千辛万苦回到自己的家乡。

家庭的没落也让吴昌硕更加奋笔疾书终于考有所成,考中了秀才但最终还是放弃了功名利禄,潜心艺事。

(二)吴昌硕的游学历程一八六九年,年仅二十六岁的吴昌硕离开了自己的故土,他来到杭州开始了真正意义上的游学之路由于吴昌硕胸襟豁达,又善于待人接物,所以在这期间结识了很多挚友。

这期间就学于“诂经精舍”,跟随俞樾学习训诂之学,编成《朴巢印存》。

吴昌硕篆刻作品经典解析,独特的艺术风格与艺术魅力吴昌硕(1844-1927)初名俊,又名俊卿,字仓石、昌石等,号朴巢、缶庐、老缶、苦铁等,浙江安吉人。

晚清杰出的艺术家,其书法、绘画、篆刻等都有很高的成就,对中国近现代的书画、篆刻创作发展影响巨大。

纵观吴昌硕印章艺术的发展,有三个因素的影响极为重要甚至起到决定性作用。

首先,早年师法浙派,对其刀法意蕴的学习领会,从他留下的印作中可以看到浙派刀法技巧、结字造型、形式风格等的影响。

其次,在师法邓石如、吴让之、赵之谦等名家时,前人对古代碑铭、砖瓦文字等广泛取法,深刻地影响了他,使他借鉴的资料更为广博,除取法战国、秦汉玺印外,对铭文陶文、封泥、汉三国篆碑,汉晋砖瓦文字等都有深入的研究,并在其印章的创作中触会贯通,自成面目。

最后,也是最为重要的一点,是他对书法、国画的精深研究,为其印章艺术提供了丰厚的养分。

受到邓石如等清代名家“印从书出”创作观念的启发,吴昌颂对秦《石鼓文》临习用功最多,成就也最高,对他的篆刻则作影响最大。

其印章结字以及线条的质感,从其印章上分析,大部出自《石鼓文》书篆风格,尤其是其成熟期的作品,印章结字造型从某种程度上来说是他《石鼓文》书法的完美“再现”。

其国画的艺术成就对他的印章艺术的贡献也显而易见的。

现从吴昌硕的印章分析来看,其印章的结字、章法以及对点、画构成的空间分割形式,无一不显示其绘画构成能力的影响。

诸此种种,成就了吴昌硕印章独特的艺术风格与隽永的艺术魅力。

吴昌硕一生治印甚勤,前后长达六十多年,其印风远传海外,对中国近现代印坛的影响巨大。

其创作思想、提倡和力行的艺术法则,启示着后人的学习、创新。

安吉吴俊章这是一方典型的取法汉将军凿印的白文印。

文字排列左靠,边栏下厚右实。

“安吉吴俊”四字方结,“章”字长形,均重心低矮取朴拙大方之态。

从印面观察,其刀法应为侧刃单刀双刻,爽利自然,多数似为一次刻成,只有少量线条交接补刀加刻,如“吴”字中下、“安、俊” 二字的中线等。

晚清赵之谦、吴昌硕边款艺术略论作者:司玉花刘清扬来源:《美与时代·美术学刊》2015年第07期摘要:印章刻好后,在印章的四周或顶端,刻上姓名、日期、治印原因和感想等文字内容,称之为“边款”亦称“款识”。

印章从先秦时期开始,经过两汉、唐宋元直至明清达到高峰,已经有三千多年的历史。

在漫长的历史发展中,作为印章上的边款,虽然依附印章而存在,但实际上已经别具风貌、自呈特色,并被称为“袖珍碑刻”。

晚清中独具代表的两位大师,其一为曾立志为“六百年来印家立一门户”的赵之谦,其二为印作多而影响巨大的吴昌硕,他们的边款艺术特色,给当代篆刻者在边款创作方面一些启示。

关键词:篆刻;边款;赵之谦;吴昌硕;影响在传统的篆刻历史上,边款广义是指印章边侧上的款识。

款识一词最早见于《汉书·郊祀志下》,曰:“今此鼎细小,又有款识,不宜荐见于宗庙。

”颜师古注曰:“款,刻也;识,记也”,是指青铜器所铸刻的文字,或者说是近于文字的图形。

所以确切地讲,边款是标明创作作者、创作时间地点、创作心得附丽性的文字,也泛指刻于印边的题记、诗词、文赋、造像、图画,或凸或凹的文字与图形。

一、边款艺术的起源及发展如果从一件物品、器具或者艺术品制成后,要落款以示制作者姓名、制作日期、原因及意义来看,那么最早的款识应是先秦时期的钟鼎铭文。

如图1为“秦杜虎符”的款识,此错金虎符是古代调兵所用,铜质材料制成,小篆书体,虎作走动形,尾端卷曲。

这说明款识在古代应用范围十分广泛,同介绍器物的刻制作者、器物的功用等实用性保持着十分紧密的联系。

此外,有铭文的款识还体现在先秦的诸多铜板、铜版、铜量、铜升、铜斗、铜炉、残石以及砖瓦上。

综上所述,印章边款的产生,无疑与铜钟等署名款款文的影响有关。

据考证在印章上最早出现款文的,应是北宋时期的官印,如图2这些被凿刻得歪歪斜斜、自然朴拙的字体正是出自当时的工匠之手,开了印章刻款的先河。

正是有了这些简短而又朴拙的原始边款,经过唐宋元明时期漫长的发展、延伸、演变阶段,后来明清乃至当今流派纷呈、风格各异的边款艺术才得以发展起来。

吴昌硕的篆刻艺术吴昌硕于印用工最深,一生治印无数。

他兼习浙皖诸家之长,初学浙派,继而涉猎邓石如、吴让之;中年后章法参石鼓文、秦汉玺印、封泥及篆、砖瓦文字等,熔冶钱松之切刀、吴让之冲刀两法,创钝刀出锋法,自树一帜,一如其画,开“朴野”之风。

且饮墨沈一升3.5×3.5cm 日本藏吴昌硕曾说:书画篆刻,供一炉冶,他认为书画和印刻是相辅相成的,“书画之精妙者,得佳印益生色”。

篆刻与绘画的“虚实相生,疏密有致”其理一也,因而缶翁之印自有大朴不雕,天然放旷的诗意美。

他是齐白石最崇拜的三人之一(另两位是徐文长、八大山人),也是西泠印社的第一任社长。

园丁墨戏2.4×2.4cm 浙江省博物馆藏吴昌硕的篆刻刀法主要有两个基本的特点。

1.冲切结合的刀法特点吴昌硕在继承前人的冲刀法和切刀法的优秀成果的基础上,融诸家之长,在大量的篆刻创作实践中,不断探索,将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,形成了自己的冲切结合的刀法。

2.3.残缺刀法特点残缺刀法是吴昌硕篆刻创作中的一种常用手法。

这些残缺给我们以古朴、含蓄、浑厚、苍拙等特殊的审美效果,这是自然的造化使然。

吴昌硕善于巧夺天工,在传统的冲、切刀法的基础上,辅之以敲、击、凿、磨或借用砂石、鞋底、钉头等,极大地丰富了篆刻艺术的表现手法。

我爱宁静4.4×4.4cm 君匋艺术院藏恨二王无臣法2.9×2.9cm 日本藏破荷2.0×2.0cm 日本藏禅甓轩3.0×2.7cm 浙江省博物馆藏月雅艺术图书,交易担保,放心买,中国篆刻名品系列 Mini Program上海书画出版社中国篆刻名品系列第一辑12种全套定价696,优惠价522公鼎3.4×3.4cm 日本藏大聋3.0×1.6cm 浙江省博物馆藏若风之遇箫2.5×2.5cm 浙江省博物馆藏大仓喜七郎之印5.8×2.0cm 日本藏贵池刘世珩江宁傅春媄江宁傅春姗宜春堂鉴赏4.5×4.5cm 君匋艺术院藏七十老翁2.2×2.2cm 浙江省博物馆藏月雅艺术图书,交易担保,放心买,中国篆刻名品系列 Mini Program上海书画出版社中国篆刻名品系列第一辑12种全套定价696,优惠价522缶无咎1.8×1.8cm 浙江省博物馆藏野元吉印3.5×3.5cm 日本藏成德堂珍藏2.9×2.9cm 日本藏听松3.4×3.5cm 日本藏还读书庐日本藏明道若昧3.3×3.3cm 日本藏书徵金石寿3.1×3.3cm 日本藏月雅艺术图书,交易担保,放心买,中国篆刻名品系列 Mini Program上海书画出版社中国篆刻名品系列第一辑12种全套定价696,优惠价522木堂3.5×2.0cm 日本藏烟海2.0×2.0cm 日本藏王毓藻印2.5×2.5cm 日本藏艺华亭长1.8×1.7cm 日本藏恕堂4.3×4.3cm 君匋艺术院藏能事不受相促迫4.7×4.7cm君匋艺术院藏月雅艺术图书,交易担保,放心买,中国篆刻名品系列 Mini Program上海书画出版社中国篆刻名品系列第一辑12种全套定价696,优惠价522归安施为章2.5×2.5cm 君匋艺术院藏老复丁2.0×2.0cm 日本藏松管斋3.5×1.5cm 君匋艺术院双忽雷阁内史书记童嬛柳嬿掌记印信5.2×5.2cm 君匋艺术院藏曾经贵池南山村刘氏聚学轩所藏3.0×3.0cm 君匋艺术院藏清峻堂3.8×1.2cm 君匋艺术院藏人生只合驻湖州4.7×4.7cm 君匋艺术院藏我佛2.0×2.0cm 君匋艺术院藏樊家谷2.1×2.1cm 君匋艺术院藏园丁生于梅洞长于竹洞4.5×4.5cm 浙江省博物馆藏薮石亭2.2×2.2cm 浙江省博物馆藏恕堂2.5×2.5cm 日本藏陶在宽印2.8×2.8cm 君匋艺术院藏耦圃乐趣3.7×3.7cm 君匋艺术院藏。

苍茫高浑复归于朴—吴昌硕的印章艺术

在秀润的、才情四溢的赵之谦之后,粗朴的、渊雅的吴昌硕开始称雄于印坛。

吴昌硕从秦、汉的砖瓦铭文中学得封泥一般的剥蚀趣味,再加以古铜器铭文字形的妙趣与古玺、汉印中的各种造型,而且还从浙派中、邓石如、吴让之等人处学得了他们的风韵,大胆地创造了无与伦比的作品,开启了前所未有的印坛新气象。

也许是地理上的关系,吴昌硕的篆刻一开始,就是以浙派面目出现的。

一个人的篆刻风格与他的书法风格必是不可分的,吴昌硕的书法,主要得力于《石鼓文》,他在用笔上初受邓石如、吴大澂等人的影响,后来则广采博取,融会贯通,终于自成面目。

从古玺印开始,到文人印章中的文彭、何震、丁敬、邓石如、吴让之、赵之谦,在刻制印章时其篆文一律是光洁挺拔的——而吴昌硕则反其道而行之:他的篆文之线条‘结构既不是四平八稳,线条也不是圆转流畅,而是大力强调其结构上的层次错落、线条的起伏顿挫与粗细变化……

在吴昌硕之前,印家总是把印章的边栏作为一种固定的东西来处理,但是在吴昌硕的印章中,边栏完全是无规则的——而是依据篆文之粗细而决定边栏之粗细,同时也随着印文线条的粗细、拙朴、巧妙、厚重等的艺术效果而相应变化。

吴昌硕的绘画被誉为“金石派大写意绘画”的开山,而他的篆刻同样是可以被视为“大写意印风的开山”。

他在论绘画时说过:“画与篆法可合并”,或者“谓是篆籀非丹青”。

在他的印章中,我们仍然可以认出古印章的那种模糊而雄劲的形式。

吴昌硕的篆刻艺术,是以淋漓痛快的笔意和锋芒毕露的刀痕强其骨,厚其气!。